纳库鲁,湖畔音乐会

2020-12-30邹迎

邹迎

东非大裂谷如同一道巨大的伤疤刻在非洲古老的大地上,从南方的默默无闻的希雷河(Shire Riyer)河口北上,踏过非洲高原,穿行红海之下,一直延伸到鼎鼎有名的死海。在亿万年的地质变迁中,它6000公里的足迹镌刻下河流湖泊、草原林地、高山峡谷,孕育出草木鱼虫、走兽飞禽和我们人类的祖先。在肯尼亚境内大裂谷和地球赤道线相交形成了一个巨大的十字形,如同上帝画下的文明起源的坐标点,又好似恢宏乐章中的一个强音标号。在这片凯伦·布里克森梦魂萦绕的热土上,我们用影像补足她的记忆,让非洲的样子形象清晰起来:用相机取代猎枪,重新诠释了Safari(游猎,尤指在东非、非洲南部的观赏或捕猎野兽的旅行——编者注)的意义。我们在肯尼亚的行摄之旅是从纳库鲁湖畔的一场动物音乐会开始的。

演奏大厅

01|稀树大草原和羚羊

7月下旬的纳库鲁湖国家公园(Lake Nakuru National Park)在经历了一场急雨后,湖水渐渐清澈,草地蓄满雨水,泥土不再飞扬起沙尘,空气中弥漫着青草的气味。纳库鲁在马赛语中原本意思是“尘土飞扬的地方”,为了改善环境以保护珍稀野生动物,肯尼亚政府在1960年代初以纳库鲁湖为核心建立了国家公园保护区,188平方公里的山林、草原和湖泊为数十种哺乳动物和几百种鸟类提供了庇护所。纳库鲁湖是裂谷带众多苏打湖之一,湖中生长着大量的藻类和浮游生物。过去湖水面积曾萎缩到只有几平方公里,湖水盐碱度升高和水位降低反倒成了涉禽最佳的繁衍宝地,此地曾经拥有过百万只火烈鸟,号称火烈鸟之乡。但随着近些年纳库鲁湖及周边的环境改善加上降雨增加,湖水面积扩大到40多平方公里,水位也不断升高,火烈鸟逐渐迁移到北边的博格利亚湖(LakeBogeria)。如今的纳库鲁正值雨季,绿色的湖水静静地仰卧在澄净的天空之下,如同一颗深邃的绿宝石。

演奏家

02|水牛

03|東非冕鹤 04|黑斑羚

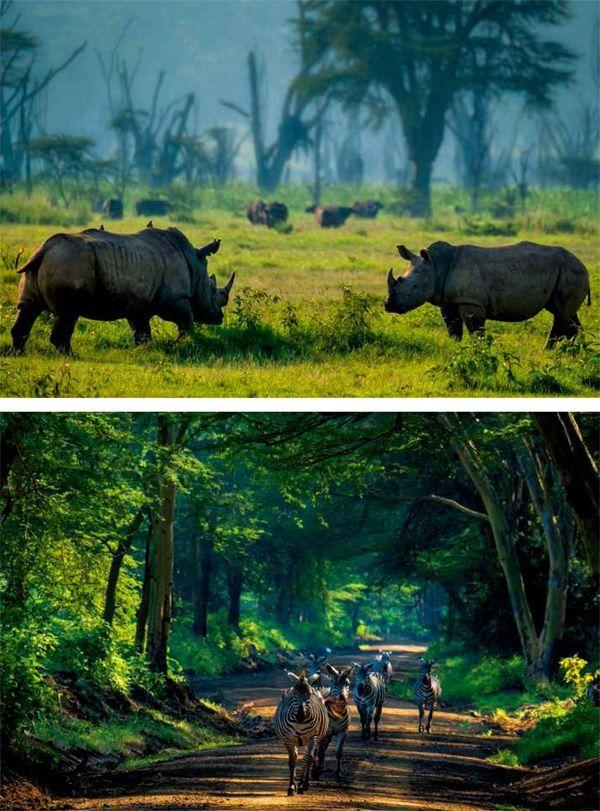

05|非洲南白犀06|斑马路

站在游猎车上眺望,湖面上漂浮着一群鹈鹕,闪亮的白羽是绿宝石上点点银光,浅水湾处的水草尤其茂盛,黄嘴鹦鹳和大白鹭轻缓而有节奏地迈开长腿踩下一个个涟漪寻觅鱼虾蚬贝。秃鹳和巨鹭偶尔会从草丛间突然伸直脖子将目光投向远处,这举动往往会惊扰到专心捕鱼的花翠鸟,这让它心烦意乱,只好飞去另择静谧的渔场。雨季的纳库鲁湖注定是无法安静的,各种鸟鸣嘈杂交织:鹤鸟的声音嘹亮悠长,鹳鸟的声音粗犷短促,清脆婉转的是翠鸟,闷哑低沉的是鹈鹕。不经意地听似乎乱糟糟不成章法,仔细倾听则可分辨出高中低三个声部有序的合奏:高音撩起时低音戛然而止,低音吟诵时高音细若游丝,蛙虫的声部组成中音,连绵不绝地衔接着高低两个声部,这是一场神奇的湖畔音乐会。美丽的乌干达国鸟——东非冕鹤,头戴金色羽冠,身披靓丽鹤氅,声音清亮而不尖锐,婉转却不拖沓。雌雄双鸟翩翩起舞时,发出的啼鸣在此消彼长中悠扬合拍,如同一边跳着双人舞一边演奏小提琴二重奏。统驭这片天空的鸟却是寡言少语的非洲鱼鹰,它们可不是我们想当然以为的拿过无数国内摄影大奖的著名人文动物演员“漓江鸬鹚”。非洲鱼鹰是真正的猛禽,难以驯化,绝不屈从。它们拥有巨大的体型,翼展可达2.4米,体重超过3.5公斤,头部、胸部和尾部的羽毛雪白锃亮,身体和翅膀又如乌铁般漆黑。它们还有另一个傲气十足的名字:非洲白头海雕——纳库鲁湖的天空霸主。它们停在一株光秃秃的骆驼刺树上,挟拢双翅,环目微眇,漫不经心地打量着自己的领地,偶尔发出的一声响亮的鹰鸣,周遭一下子鸦雀无声。在这瞬间,纳库鲁湖仿佛被硬生生打上了一个休止符。

听众们和我们一同享受这场音乐会的是湖畔的哺乳类动物们:黑斑羚和瞪羚“买”的是远离湖边的便宜门票,它们不好意思地躲在灌木丛后面,竖着耳朵认真倾听,捕捉飘来的每一个音符:湖湾两旁的沼泽是音乐厅的侧席,被强壮的非洲野水牛占据,它们三三两两地伏行在高草丛中,听得兴起便昂起头发出低沉的哞叫以示鼓励;树上的包厢里是和着节奏上蹿下跳的狒狒,它们被音乐的节拍控制了身体,时而在树杈上手舞足蹈,时而攀附着枝干拼命摇晃,把树叶摩擦出沙锤般的沙沙响。年幼的小狒狒则安静地蜷缩在母亲的怀里,明亮清澈的眼睛中充满了对音乐和这个世界的好奇。树上包厢里另一个听众是花豹,早些时候它谋划着如何抓捕一只小瞪羚,但突如其来的暴雨打乱了它的计划,只好百无聊赖地爬卧在树干上,在鸟鸣虫唱的伴奏下,迷迷糊糊地进入梦乡。非洲导游补充说,其实树上包厢里还有一位今天缺席的肉食主义听众,那就是狮子。纳库鲁的狮子会上树,它们不喜欢潮湿的地面,而且树上也凉快点。正说着,一小群迟到的斑马为了赶时间居然走上了游猎车行驶的道路,它们急冲冲地向湖畔草地而去,奔走在汽车碾压出来的车辙之间,两旁是原始深林茂密的灌木树丛,阳光透过树冠的间隙照在这条隐秘的林荫甬道上,照射在它们黑白相间跳跃着的斑纹上,真不知道是它们无意间撞入了人类的世界,还是我们闯进了它们的童话中,这景象神奇不可言喻却又是活生生地展现在眼前。

贵宾

音乐会的贵宾席是一大片从湖边延伸到半坡处的开阔草地——青绿、新鲜而厚实,白犀牛们独霸这片草地。它们缓步踏行其上,草地如同吸饱水分的海绵垫,随着它们四足交替,脚下青草倒伏再弹起,形成的水洼陷下又平复,步履间裹挟出被惊扰的跳蛙与飞虫,這便是牛背鹭们的餐点。牛背鹭和犀鸟对犀牛来说是完全不同的两类伴侣。颜色暗淡的犀鸟是犀牛的眼睛、保镖和医生,它们对犀牛呵护备至且忠心耿耿,是长在犀牛身体上的一个会飞、会唱、会报警、会清理寄生虫的活动器官。牛背鹭却是个穿着鲜亮的投机分子,它们跟随在犀牛的身边,亦步亦趋,毫不费力地啄食被惊扰的蝇虫和小蛙。只有当犀牛休息的时候,才会跳到背上捉几只小虫以示报答。

07|花豹08|狒狒

09|非洲白头海雕

10|长颈鹿母子

纳库鲁的白犀牛是从南非迁移过来的南白犀亚种。非洲白犀分为南北两支,数量超过2万头,其中北白犀仅存2头!2018年3月19日,全球最后一头雄性北白犀“苏丹”在奥佩杰塔保护区因年老和病痛被着新鲜的青草,不远处另一头白犀带着它的犀鸟和牛背鹭也加入进来,直到出现了第三头。它们的年龄相仿,脾气相投,彼此间似乎是认识已久的好友。三头白犀循着新草生长的轨迹“吃”成并肩一排,心无旁骛地用宽阔的大嘴收割这份最好的午餐。纳库鲁的雨后,阴云渐渐淡去,天空有了放晴的意味,这场湖畔音乐会中最为尊贵的听众却迷失在自己的青草盛筵中。

场外的聆听者

非洲雨转晴的速度总是要比其他地方要快一些,雨后湿气还没等晒个太阳就消散了,阳光重新钻出来的时候,纳库鲁的空气已经变得通透干爽了。湖畔音乐会的诸多演奏家们也更加躁动,各种乐器、旋律和声部愈发地宏亮。在远离湖畔的树林里,几只罗斯柴尔德长颈鹿凭借着它们高大的身躯把头探出林梢,向湖畔侧耳倾听。罗氏长颈鹿是长颈鹿种群中数量最少的亚种,数量不超过2000头,在IUCN濒危物种红色名录中被标记为“濒临灭绝”。它们也是长颈鹿大家族中身高最高(可达到6米)的种群,优雅而罕见,纳库鲁是它们赖以繁衍的最重要的保护区之一。

一头孤单的罗氏长颈鹿的幼仔引起了我们的注意,它静静伫立在树林前面的草地上,屏气凝神专心致志地听着起伏的旋律,浑然忘记了自己背对着危险的丛林。突然,丛林里枝叶剧烈摇动,枯枝被踩裂的嘎嘣声和枝杈被折断的脆响不绝于耳,斑鸠和椋鸟被惊得四处逃散,一头庞然大物急冲冲撞了出来。我们的司机和向导正疑惧是否是非洲狮或者受惊的野水牛——二者同样致命——一头高大伟岸的雌性成年长颈鹿赫然出现在我们面前。它是小鹿母亲,一位丢失独子、惊慌失措的母亲。它奔走到小鹿面前,低下头看着孩子,不知道是在训斥她的莽撞还是在为它的平安祷告。此时已近黄昏,午间的欢乐快板渐渐变成了从容雍雅的慢板,长颈鹿母子在夕阳下挺立着身躯迈开长腿走向树林深处,宛若身披华服脚穿白色高袜的贵妇和淑女返回自己的庄园。在它们隐入林间的时刻,我想起了凯伦·布里克森一段文字,那是我说读到过的关于长颈鹿最具想象力的描述:“它们的趣致、独特及植物般的沉静,让人晃眼不觉是一群动物,而仿佛是一种罕见的花卉,抽着长长的花柄,花瓣硕大无朋,还洒满斑点,这花之家族正缓缓向前……”长颈鹿母子渐渐消失在我们的视野中,行走的奇异花卉隐入了它的植物世界,纳库鲁湖畔的音乐会还没有结束,而我们则要返回驻地了。希望这美妙的天伦之音永远鸣奏下去,甚至超越人类文明的存续,乃至永远。

(责任编辑·孟冉)