“三层级一体化”模式与大学英语文化课程教学

2020-12-30曾绛

曾绛

(湖南科技大学 外国语学院,湖南 湘潭 411201)

1.0 引言

大学英语兼具工具性和人文性,已成众识。课程人才培养目标由此设定为:“培养学生的综合语言应用能力,增强跨文化交际意识和交际能力”(《大学英语教学指南》①)。在《指南》发布前的专题讨论和版本修订期间,外研社、外教社、高教社和北大社作出了积极反应,组织专家研发和编写了《大学英语拓展课程系列教材》(下文简称《拓展课程》)四套61种,为全国各高校开出外语类文化课提供了必要条件。大学英语开设《拓展课程》的目的是:培养和深化学生通识文化及其初步的运用能力,使他们通过文化/文学文本的学习,系统地掌握英语国家的社会与文化,提高综合人文素养和跨文化交际能力,增强跨文化交际意识,以适应我国新形势下经济发展和国际交流的需要。

根据我国大学英语教学的区域性差异、各类高校人才培养目标的层级要求和工、理、文科学生的学习需求,《指南》划分了基础、提高、发展三个层级并设定了各层次的目标,三层级目标指向大学英语教学总的目标“综合语言应用能力、跨文化交际意识和能力,发展自主学习能力,提高综合文化素养”(《指南》 :3)。有专家据此建言:根据国情实际和不同专业人才英语培养目标的实际,操作上允许各校根据校情和学生学情选择单一(基础级)或多层级(基础级、提高级和发展级)目标来实施教学(王守仁,2016:5-6)。基础级目标的教学主要针对英语高考成绩合格的学生(《指南》:4)。基础级重在实施通识教育,对此,孙有中指出:通识教育的重要意义体现在能够有效促进学生在知识和技能两大领域的显著发展。知识领域主要涉及人文、社会或科学领域(孙有中,2017:8)。大学英语基础级既有语言作为工具的目标,也含人文精神培育的意义,而多层级目标下的教学必须也应该执行“总目标下分层级的一体化”的观点而展开既按分层对待也进行统一筹划的教学,即在把握总的培养目标的前提下,既重视夯实语言基础,更考虑提高和发展学生的语用能力和跨文化语用能力,为实现总的目标而按层级顺序朝综合目标推进而实施教学。鉴于大学英语的双重目标和三层级教学的要求,笔者提出“三层级一体化”的教学模式,并对这一模式的操作进行逐一解说并提供案例,供广大大学英语教师参考。

2.0 模式构念与实践依据

大学英语编制和使用《拓展课程》的目的是培养学生跨语言、跨文化的交际能力。笔者由此认为:在完成基础级教学后的大学英语文化类课程开设首要考虑的是根据文、理、工科学生的认知方式、英语水平和学习需求,实施不同层级的文化教学。在开设的准备过程中,要解决的问题是:1)设计怎样的导学模式去引领学生在通用课程(必修)的学习材料中挖掘文化知识;2)指导学生怎样在拓展课程学习(选修)中去分层解读文化文本;3)在课堂中以何种方式组织学生进行跨文化交际的模拟训练。

“语言是文化的载体,文化是语言的底座”的命题已成为外语学界的共识。斯特恩认为:“从本质而言,语言根植在文化现实中”(Stern,1983:207)。布朗指出:学习第二语言必然接触第二语言的文化语境(Brown,2000:182)。文化类课程的各种教材由含有不同文化语境的文本构成,因此,文化文本是学习主体(学生)的认知对象。一个文化文本含有一种或数个文化语境,学生以各自的认知方式对文化语境作出多层解读,实际上是进行一次文化接触或接受一种文化陶冶。从学习效果上说,学生在语言学习中体悟文化的效率取决于教师对目的语文化语境进行思维加工的程度和文化文本教学设计的水平,以及在引导学生认知和解读文化语境中所选用的导学方法。

基于总的目标下的三个层级(基础级、提高级、发展级)内容,我们可构建“认知导向”→“问题导向”→“主题导向”的“三层级一体化”模式教学(见图1),并设计各层级模式的操作步骤:“认知导向模式”的步骤为“预测→验证→例解→概括”;“问题导向模式”为“问题→讨论→概括→扩充”;而“主题导向模式”的步骤是“选题→查询→交流→讨论”。

图1 “三层级一体化”模式的总体框架及分层级教学的步骤

按图1进行分层级教学必须执行教师引导下“以学生为学习主体”的原则。《指南》提出“三层级”的教学要求,体现了“根据校情、学生学情和个人发展需要的实际而实施分层次教学”的思想。在“基础级”(通用英语课程)教学中,应重在对课文语篇中的文化知识和文化内容的挖掘,而在“提高级”的课程教学中,应提取课文中的文化现象,组织学生进行讨论。“发展级”的教学则应将所学文化文本提炼成文化专题,由学生就专题进行讨论和评价。通过“分层级”的链式操作,实践大学英语教学双重目标,特别是在提高级和发展级阶段中实现人文性目标。

3.0 “三层级一体化”模式的教学界定和层级关系

“三层级一体化”的“三层级”指:目的语文化的教学切合《指南》提出的“三个级别要求”而分层实施教学,初步落实在“通用英语课程”的基础级必修课中,进而实施在“跨文化交际课程”(提高级或发展级)的延续教学中。在实施三级文化文本阅读和阅后讨论中,我们可设定两个教学目标:一是在“基础级”的课程教学中,对任何一种必修课教材中的文本进行文化知识挖掘和文化知识点讨论,以讨论引动学生的认知活动而进行文本中文化知识的体验和解读,重在实现基础级目标中帮助学生建构文化识别和解读的能力,并在学习方法和能力建构上打好进入下一层级学习的基础。二是从《拓展课程》的课群中选取2-3门课程进行教学,以在“提高”或“发展”层级的教学中增强学生跨文化交际意识和能力,从而提高他们的文化素养和文化思辨能力。在处理三个层级目标的关系上,基础层级的导学应重在帮助学生建构文化识别和解读能力而使他们形成自主识辨和分析文化知识的初步能力,“提高”或“发展”层级的导学则须立足巩固和发展学生的跨文化交际意识和能力,并以此拓展他们的文化素养和夯实他们的跨文化交际能力。

3.1 “认知导向”与基础级教学

巴克曼从语言测试角度,将交际语言能力分为语言能力、策略能力和心理-生理机制(psychophysio-logical mechanisms)(Bachman,1990:84)。认知是人的心理活动,是人作为主体而认知世界的心理活动(《心理学百科全书》编委会,1995:827)。认知指人体悟、获得和运用知识的过程,或称信息的思维加工过程(王寅、王天翼,2018:2)。认知过程指人以感知、记忆、思维等方式反映认知对象的性质及对象与环境间关系的过程。“认知导向”是框架式的认知模式,模式的操作原理是:以某一文化知识为触点而激活人的认知结构(贮存在人的大脑中的系统知识和生活经验)去感知和思考客观对象的结构、意义和本质及其在这些方面与其他事物间的关系,从而获得认知对象的多层意义而经思维加工成某种新的但仅相似的概念,或文化内容扩充后的概念。就文化知识学习而言,运用这一模式的导学在于引导学生如何运用已知(已有的知识和经验)去预测语篇(通过标题)所含文化蕴含或对各段主题句进行方向性推理而对整体语篇及其文化意义进行认知加工,并在所设方向的分层认知的基础上获得文本文化的整体概念及其构成整体概念的各个子概念,此中,侧重文化概念。总之,任一语篇所含内容呈多样性。因此,对语篇蕴含内容的认知就应该分层进行,即对语篇的主题思想、文体特征和文化意象等进行分层级认知和讨论,从而形成单篇文本的思想、文体、文化等的多层认知。

3.2 “问题导向”与提高级教学

“问题导向”模式则建立在语言和文化知识的运用上,教学目的在于以知识运用来提升学生的综合语言运用能力和增强他们的跨文化交际的意识和能力。实现这一教学目的需利用《拓展课程》来扩充文化知识,且重在文化知识的运用。“问题导向”模式是一种有效实行文化教育,培养跨文化意识和增强跨文化交际能力的教学策略,教学应重在组织学生针对文化知识设计问题,并随之进行文化问题的讨论。

美国教育学家杜威(J. Dewey)将培养反思思维的教学过程分成发现问题、确定性质、形成假说、收集资料、验证假说或解决问题五个步骤(夏征农、陈至立,2010:2388)。遵此,我们需要在设计问题和组织学生分析所设计的问题上作出考虑。值得强调的是,设计问题和分析问题是学生运用已有知识和技能对问题予以解决并得出结论的思辩过程,这一过程是运用一系列设计的问题,将供讨论的文化问题从初始态再经一系列中间态而转变为目标状态。按此,文化教学中的问题设置应立足三点:一是设计的问题要立足于语篇文化主题和文化信息;二是要考虑学生理解语篇中文化现象的可能性;三是应考虑学生对语篇所含文化的可接受程度。分析问题采用的教学策略是将文化现象进行由表及里由浅入深的分层设问后的讨论,通过系列文化问题的讨论来获得由现象到本质或从具体到抽象的认知。

3.3 “主题导向”与发展级教学

主题是语篇思想内容的核心,是一个框架性概念。主题通过承载思想和文化的语篇而得以实现,语篇围绕主题展开,文本主题含文化意象。语篇主题的确定首先由语篇的文体类型所决定:记叙文以记人叙事写景状物来体现主题或记叙文化事件;说明文则通过对实体的科学解说,或对抽象事理作出说理性解释,使人对客观事物或文化遗产的形态、构造、性质、种类、功能、关系或对事理的概念、特点、来源、演变、异同等有一全面且科学的认识;描写文用以对人物、事物和环境作出具体的描绘和刻画,以再现描写对象的多元性质而建构文化意象;议论文用以构成剖析事物、论述事理、发表意见和提出主张的语篇,议论文以论点为依据,进而从多个层面和多个角度进行论证而得出概念和行为的结论。

语篇主题进一步确认的对象是语篇的题材。就文化而言,题材指语篇所涉文化现象或社会实践或生活现实的某一方面,所涉内容是用以表达语篇主题思想的素材。语篇进一步的辨识要落实在构成语篇的词和句。比如,结合主题和题材分析语篇中的用词和用句以及采用的辞格,再从词法、句法和修辞层面去确认语言与主题与题材的一致性、协调性。在以上活动的基础上,对语篇的文化属性和文化内容以及文化意象进行甄别和分析,并在语言使用中体验主题思想和获得文化意义。

在“三层级一体化”模式的教学中,我们应坚持两个基本原则。一是坚持“以学生为中心”的原则,结合这一原则的文化课教学应是:以问题引导学生自行阅读语篇,在阅读中依据问题由学生自行寻找答案;以问题引导学生独立思考,并给出问题的答案;以问题引发学生讨论并结合实际作出评价。二是按层级递进式设计问题的原则,先就语篇内容设问,再由语篇内向语篇外延伸,即从不同层面设计诸如语篇结构、语篇内容、语篇所载文化、语篇的思想性、语篇的内互文性(intratexuality)和语篇的外互文性(extratexuality)的问题。以此由学生自行挖掘语篇的多层含义,促使他们形成多层次、多角度分析问题的能力。

4.0 “三层级一体化”教学的例解

4.1 基础级教学例解

针对基础级目标的“认知导向”模式的教学按“语篇标题预测”→“以阅读验证预测”→“文化知识点分析”→“分析结果概括”四步骤进行,现取外研社版NewHorizonCollegeEnglish,ReadingandWritingBook I 中的Unit 1,Text A,按步骤给出语篇内文化点挖掘的教学解读。

第一步(标题预测):教师板书或屏现课文标题(TowardaBrighterFutureforAll),让学生在限时内作小组活动后给出预测结果,预测的可能方向为:

— making a plan at a turning point of life ...

— making a decision for a further purpose ...

— listening to an inspiring public speech ...

第二步(验证预测):学生按预测结果掠读课文,获取课文中的相关信息,验证预测结果。

第三步(例证分析):教师板书或屏现以下问题,以问题引导学生答问:

— Who makes the speech?

— What is the role of a president in a university?

— How does the president begin his speech?

— How does he develop his viewpoints in his speech?

— What do you think of his speech?

— What is the cultural connotation in his speech?

— What is/are the key point(s) of his speech?

学生在给定时间内进行小组讨论,以形成共识,接此,教师随机抽取学生对设问逐一作答,尤要求对后四个设问作出准确回答,以供全班认同。

第四步(结果概括):在学生对设问作出了解答的基础上,组织学生对所答进行归纳。归纳中,教师应作两个层面的考虑:一是对语篇内含的文化点予以概括,语篇中所涉文化点如:The Significance and Purpose of University Study, Personal Interest and Choice of Curricula, University Life Experience and Social Interaction, University Study and Personal Future Development, University Study and Social Responsibility等。 二是设计网络作业,以问题引导学生去网上搜索相关知识/信息,设置的问题可为:What is university? What are the cultural genes of university? What is the cultural connotation? What kind of relationship are there between university and current society? What are the functions of modern scientific inventions in university teaching?

4.2 提高级教学例解

提高级的教学样本取自外研社版《英语国家概况》第一章,运用“问题导向”模式进行文化语篇导读的活动。

第一步(问题设计):根据语篇内容涉及的问题,考虑以问题的解答展开文化延伸,并按此操作从语篇中提取文化现象作课堂讨论。首先板书或屏现下列问题:

1. What is the full name of Britain?

2. What are the geographical features of this country?

3. How does the English language develop into a universal/ lingua Franca/world-wide language?

以上问题依据该章内容而设计,教学的目的是以问题扩大文化界面(尤其是对第3题),问题经学生逐一回答后,再分别板书或屏现所设问题中隐含的文化内容。

第二步(问题讨论):教师设计第二层次系列问题供学生讨论(以下问题可从互联网找到答案,也可从教学语篇中找到):

1. How is British national flag/the Union Jack constructed? What does it symbolize?

What is the cultural connotation of British national flag/the Union Jack?

2. What are the main cultural features brought by its geographical factors? What are the features of marine/oceanic culture? What are the results brought by its geographical factors?

3. Who were the earliest inhabitants/ descendants in Britain? What was the language spoken by them? What cultures were brought to Britain by Romans from 43 A.D. to 410 A.D.?

第三步(内容概括):要求学生对以上问题进行对子或小组活动,此后,教师随机抽取学生予以陈述,进而教师对学生的回答内容进行概括,概括应使用名词词组,以此训练学生概念化思维能力,第一系列问题讨论的内容可归结如下:

crosses in white and red/ the Union Flag/ Union Jack// British Christianity/ symbols of religious belief/ oceanic culture/ aviation culture/ maritime culture/ harbour culture/ exploration culture / Biological Origin (接此对第二、第三系列问题进行相类似的概括和总结)

第四步(内容扩充):教师指示学生将以上名词性短语作为关键词,要求学生在课堂中或课外进行网络搜索,以获取更多相关信息,以此增加文化知识和拓宽文化视野。学生的学习情况可在课堂中得到即时反馈,教师对出现的问题可视情作出随机处理,也可将相关内容作为课外作业去进行网络搜索。

4.3 发展级教学例解

第三层级的教学取用 《英美文化思辨教程》②,该教材的第一单元题材为“自然与人类”,单元第一课话题为“雾与霾”,以下进行“主题导向”模式(主题讨论→信息查询→小组交流→师生讨论)的教学解说:

第一步(主题讨论):“雾与霾”语篇选自《荒凉山庄》 的第一章。此篇共计300词左右,小说在开首部分,以雾都伦敦的情景描写指向英国工业革命带来的环境污染问题,引发读者对当代社会经济发展中人类遭遇的同类问题以及当下人类与自然关系的思考。根据语篇意旨,我们可围绕语篇主题设计问题并板书或屏现,供学生讨论。

1. What are the purposes of application of the rhetoric descriptions of foggy scenes?

2. What inspiration can we have from the descriptions of fog?

3. What is/should be the relationship between human and nature?

4. What is the relationship of human and nature in the views of western scholars or the scholars in China?

5. What is/are your viewpoint(s) of the relationship between human and nature?

第二步(信息查询):要求学生依据以上提问给出答案,从答案中提炼出关键词语,利用关键词语从网上搜索相关信息,以此来确定:本语篇雾景描写中运用的辞格(拟人、排比和比拟)及其应用目的(以“雾”[拟人化的行为人]的无处不在渲染雾对人类生存环境的作用力);从雾景描述的语篇中获得某种启示(语言的、修辞的、美学的或政治的);回顾19世纪现实主义小说所反映的社会现实和雾都伦敦印象,理清对人与自然关系的感性和理性认识;西方和中国学者有关人与自然关系的言说;人与自然关系的个人观点等(以板书或屏现准备好的词语)。

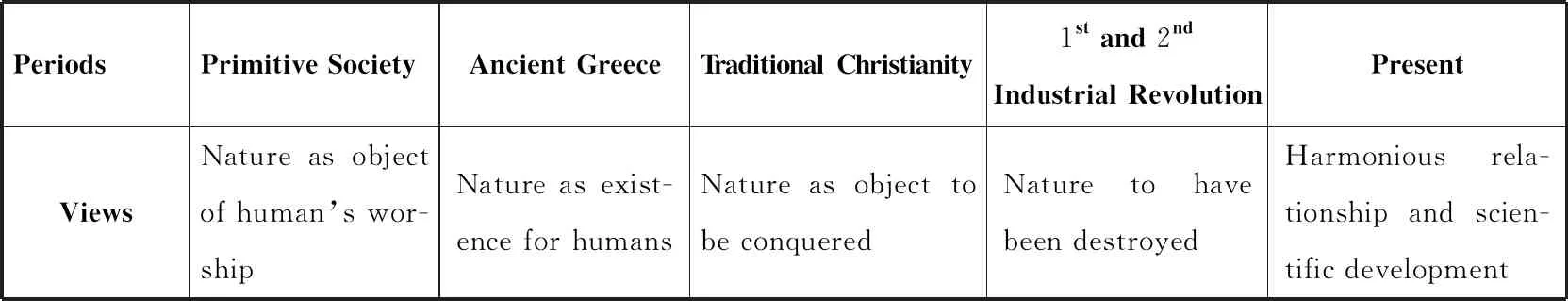

第三步(小组交流):以小组讨论的形式,提出个人论点及支持论点的依据(收集到的和教师提供的信息),如谈及“人与自然的关系”的这一论点中,我们可找/给出人类文明演变中人与自然关系的发展线索:原始人类对自然怀有恐惧而视自然为崇拜对象;古希腊文化的核心是英雄史诗,人自认为自然为人类的存在而存在(“人类与自然对抗”始于此);传统基督教思想史家将人类置于自然万物之上,自视人有“征服自然”的能力;工业革命带来资本主义快速发展,而人类对自然的破坏加剧。我们对以上认识的归结是:1)人类在寻求自身发展中漠视了自然的存在,而自然的报复让人类一次次陷入生态危机之中。2)人类文明发展到当下,人们对人与自然和谐发展开始了理性思考并有了初步的认识,并已意识到,科学的发展观才是处理人与自然关系的法则。在教学过程中,教师可板书或屏现表1以助学生讨论。

表1 各历史时期人与自然关系的观点

第四步(师生讨论):教师指导学生设计话题并提示供搜索的网络,经网络搜索后,学生就以下问题进行阐述:1)语言特殊表达形式(-ing 分词结构)的使用目的(修辞的或语用的);2)“林肯法学会大厅正是雾气聚集的中心”一说的蕴含(修辞的或政治的);3)小说《荒凉山庄》的社会文化背景(叙事的或文化的);4)中国城市当下的环境污染及治理。

5.0 结语

依据我国外语学科的现实和愿景,专家指出,“主动对接国家战略,同时不断探索外语学科和外语专业内在发展规律”(王卓,2019:58)。“三层级一体化”模式立足大学英语课程的人文性教学,依循《指南》总目标下的分级要求,遵循语言学习和文化认知的规律,以问题引导学生开展文化语篇的认知、讨论和评价,使学生在经过三个级阶文化导学的训练下,形成和建立语篇内文化现象辨析、语篇文化含义的推导和依循文化主题展开讨论和评价的初步能力,以此增强他们跨文化语用能力和跨文化交际的意识,使他们在英语学习的同时提高英汉文化的综合素养。然而,非英语专业本科学生在校高年级和步入社会后的跨文化交际能力是否可得到持续发展,我们应为他们提供一个普适构念和发展计划,以助他们的自主学习和为他们建构终身学习的能力打好基础和指明方向。为此,我们建议继续且合理地运用以上教学模式,课余开展文化专题的微课活动和利用好慕课平台上的资源,以扩充学生的文化知识和增厚英汉文化素养,让学生自觉自愿地去夯实和提升文化语用和跨文化交际的能力。

注释:

① 引自2015 年高等学校大学外语教学指导委员会向教育部提交的《大学英语教学指南》送审稿,又称《大学英语教学指南》(2015征求意见稿)。行文中简称《指南》。

② 该教材设置了“自然与人类”“教育与成长”“危机与反思”“分隔与融合”和“科技与生活”六个方面的题材,按题材选用了不同文体的36个经典语篇,并配以与主题相关的中文经典(36篇)链接中国文化,引导学生通过不同文化的同一题材,以语篇阅读引导学生进行中西文化对比和作出汉、英文化反思。