任务型语言教学:学术争议与发展趋势

2020-12-30马素萍姜亚军

马素萍 姜亚军

(1. 西安外国语大学 出国留学人员培训部, 陕西 西安 710061;2. 西安外国语大学 英文学院, 陕西 西安 710128)

1.0 引言

任务型教学法(task-based language teaching, TBLT)发端于交际教学法备受推崇的上世纪80年代,于90年代末引入我国(张宇翔,1997)。因2001年教育部颁布的《义务教育英语课程标准(实验稿)》明确“倡导任务型教学模式”,国内基础英语教学界掀起了一场TBLT实践和研究热潮。10年后的2011年,《义务教育英语课程标准(2011年版)》颁布,不再“倡导”任务型教学,这场TBLT热潮骤降。然而,在国外,在过去30多年里,第二语言教学界对TBLT的研究和实践却“兴趣激增”(Ahmadian,2016:377)。2000年起,LanguageTeachingResearch、TheLanguageLearningJournal、LanguageTesting和TESOLQuarterly等国际期刊纷纷推出专刊,探讨TBLT问题。AnnualReviewofAppliedLinguistics更是在2007年聚焦TBLT之后,2016年又回到这一主题。值得一提的是,John Benjamins出版社也将于2021年正式出版发行学术杂志TASK:JournalonTask-BasedLanguageTeachingandLearning。

作为一种对传统教学方法的反叛,TBLT注重教学过程,强调语言输入的真实性和以学习者为中心的理念,从一开始便深入人心。在各级各类教育倡导“以学习者为中心”的今天,国内语言教学界应重拾对TBLT的实践和研究,继续探讨其在语言教学中的作用。本文拟对过去30多年TBLT的理论和实践层面的焦点问题进行回顾,梳理这一研究领域的最新发展,以期对我国的TBLT实践和研究有所裨益。

2.0 TBLT及其教学理念

TBLT既指一种教学方法,亦指对这一方法的研究领域。作为一种教学法,TBLT指在大纲设计、教材编写、课程计划、课堂教学和教学测试等教学环节中以交际性、互动式任务为核心单位的教学方式。该教学法的代表人物为N. S. Prabhu和M. H. Long。前者从上世纪70年代末开始在印度邦加罗尔进行交际教学法实践,于1984年发表《程序性教学大纲》(ProceduralSyllabuses)一文,1987年出版《第二语言教学论》(SecondLanguagePedagogy)。后者于1985年发表《第二语言习得中的教师角色:任务型语言训练》(ARoleforInstructioninSecondLanguageAcquisition:Task-basedLanguageTraining)一文。此后,Long的理论不断修改完善。在此过程中,Long提出不少新的应用语言学概念和研究方法,如“互动假说”(interaction hypothesis)、“需求分析”(needs analysis)和“聚焦形式”(focus on form)等。

Long(2015)全面阐述了自己关于TBLT的理论构架和实践策略, 同时针对教学界有关TBLT的误解表达了不满情绪,认为不少所谓“任务型教学”只有“任务型”之名,而无其实,“所遵循的教学大纲依然是人为设计的、显性或隐性的语言型教学大纲”(Long, 2015:xi)。然而,TBLT从一开始就是一种教学理念,而非一种模式或方法,其倡导者均是在交际教学法流行的大背景下进行探索,“各自为战”在所难免。仅就“任务”的界定而言,学者们所持观点就不尽相同:Candlin(1987)注重任务在课堂教学中的情景化(contextualization);Long(1985)强调任务与真实世界的关联性(connectedness);Prabhu(1987)聚焦任务对教师和学生在认知层面的要求,而Skehan(1998)的界定则既可应用于教学研究和测试,也适合课堂教学。Bygate(2016)根据任务在教学中所扮演的不同角色,将TBLT划分为三种类型:以任务作为其他教学方法补充的task-supported approach,在课程完成阶段以任务衡量学习者对教学目标的达成度的task-referenced approach,以及典型的task-based approach。Long(2016)更是坚持区分自己的TBLT和其他的tblt。Ellis(2009)依据对输入语言的真实性,以学习者为中心,聚焦形式(focus on form)和任务类型(聚焦式和非聚焦式)的不同要求以及是否排斥传统教学方法,区分出TBLT的三个流派(见表1):

表1 任务型教学法三大流派(Ellis,2009)

尽管不同类型的TBLT之间存在差异和分歧,但它们的共同点在于均以“任务”为分析单位,摒弃了当时流行的结构型(structural)、意念型(notional)、功能型(functional)等教学大纲所使用的语言单位(如词汇、结构、意念或功能)。总的说来,TBLT强调如下几点(Nunan, 2004:1):

(1) 教学内容基于学习者的需求分析;

(2) 强调通过互动方式,学习运用目的语进行交际;

(3) 在语言教学中使用真实语言素材;

(4) 引导学习者不仅关注语言本身,同时关注学习过程;

(5) 课堂教学强调学习者个人经验;

(6) 课堂教学与课外语言使用相结合。

3.0 对TBLT的质疑

TBLT在广受推崇的同时,批评和责难声也从未间断。Long(2016)所列举的批评者包括:Widdowson(1993)、Ellis(1994)、Willis(1994)、Bruton(2005)、Klapper(2003),Seedhouse(2005)和Swan(2005,2011)等人。然而,我们看到,在这些批评者之中,D. Willis和R. Ellis均为TBLT的倡导者,前者为《任务型教学实践》(DoingTask-basedTeaching, 2007)的作者之一,而后者(Ellis,2009)曾发文澄清Widdowson(1993)和Swan (2005,2011)等人对TBLT的理论基础和发展现状的误解:(1)对“任务”的界定不清;(2)强调语用意义,而忽视语言意义;(3)无法创造理想语言习得环境;(4)无法准确预测并在教学中涵盖目标语内容;(5)无法确保足够的语法输入;(6)对语言形式的重视不够;(7)后任务阶段无语法输出训练;(8)其理论仅涉及语法,忽视词汇和口语教学;(9)过分强调输出,从而忽视输入训练;(10)教师的角色降低至“管理者”(manager);(11)仅适合有较好目标语习得环境的学习者;(12)其理论基础缺乏足够实证研究的支撑。

因此,Long和 Ellis等人的分歧仅在于对“任务”界定等问题上所持观点不同。具体而言,Ellis所倡导的是一种较为折中(hybrid/modular)任务型教学法。例如,Ellis(2009:221)说,“TBLT不必成为较为注重语言形式的各种传统教学法的终结者,相反可以和它们并存”,而Klapper(2003:40)所提出的“折中模式”(hybrid model)“接受交际性的优先性,但在任务循环的一些环节中需重新强调陈述性知识和实践的重要性”。

从仿真效果可以看出进口道拓宽一条左转车道的方案总车均延误是最小的,但是由于红线范围有限,此路口并不具备展宽的条件,所以此方案并不适合. 设置预信号的方案比进口道左转右置的方案效果要好,相比之下降低了延误值,有效提高道路通行能力. 但是由于受到外围大交通的影响,在主线流量不断增大的情况下,设置预信号方案是否适用有待进一步仿真测试.

相反,Sheen(1994)、Bruton(2005)、Seedhouse(2005)和 Swan(2005,2011)等人对TBLT则持否定态度。他们发表文章的用语往往语气强烈:Ellis(2009:222)说他们的用语“犀利”,而Long(2016:8)则说“有些人较为理智,但有些人则不那么理智”(some rational, some less so)。例如,Sheen(1994)认为,TBLT的倡导者无视各种传统教学方法的优点,并且错误地假设学习者在完成交际任务的过程中会自然习得语言。Sheen(2003)对Long & Crookes(1992)所提出的“聚焦形式”(focus on form)的概念做了强烈批评,认为“任务”这一概念只是一个“再造神话”(myth in the making)。Swan于2005年发表《以假设为依据立法:以任务型教学为例》(Legislation by hypothesis: The case of Task-based Instruction)一文,该文于2011年收入其论文集时,作者加注说:该文“对死硬任务型教学及其所谓的理论假设做了全面的批评”(Swan,2011:91)。

在TBLT的适用范围上,一些学者也提出了质疑。例如,Li(1998)、Carless(2004)和Butler(2005)等人便提出该教学法不适合亚洲的外语教学环境,因为亚洲国家的教师在教学理念上有很大的不同,而且在具体实施中又受到学习者的语言水平和本地语言测试方式的限制。但是,这些学者更多的是提出在具体教学环境中实施TBLT所遇到的挑战,而并非是对该教学方法的否定。

从心理语言学基础、课堂教学和不同语言环境中应用层面,Long(2016)列举了14条有关TBLT的批评和质疑。他认为这些批评大多数“缺乏依据”,但同时他也指出了TBLT需要思考的三个问题:评价任务复杂性的标准、任务型教学评价和任务型能力的迁移性以及任务型教学中的教师在岗培训。

4.0 TBLT研究进展

在过去的30年里,语言教学和研究界对TBLT的兴趣有增无减,其研究逐渐走向深入,研究领域愈发宽泛,研究力量愈发凝聚,研究成果愈发丰富。围绕TBLT的学术争论在一定程度上也推动了该领域的发展。

4.1 研究队伍

首届“任务型语言教学国际会议”(International Conference on Task-Based Language Teaching)于2005年在比利时天主教鲁汶大学召开。此后该会议每两年举办一次,到目前为止已举办八届,举办地分别为:University of Hawaii at Manoa(2007)、Lancaster University(2009)、University of Auckland(2011)、University of Alberta(2013)、University of Leuven(2015)、University of Barcelona(2017)和Carleton University(2019)。第九届也将于2021年9月在奥地利因斯布鲁克(Innsbruck)举办。前五届会议的主旨发言,后来由M.Bygate集结成册,于2015年由John Benjamins出版。该论文集是对TBLT自上世纪80年代以来的一个阶段性总结,包括该领域的发展历程、课堂实践、研究热点和研究方法。

2017年,任务型语言教学国际协会还评选出年度最佳研究论文和终身成就奖,前者授予英国伦敦大学学院的A. Révész等人于2016年发表于《应用语言学》(AppliedLinguistics)杂志上的关于任务复杂性、准确性和流利性对口语表现交际准确性的影响的论文,而终身成就奖授予“互动假说”(interaction hypothesis)的提出者Long和“有限注意能力模式”(limited attentional capacity model)的提出者P. Skehan。

4.2 研究领域

上世纪80年代是TBLT的发端阶段,期间所出版的Prabhu(1987)和Candlin & Murphy(1987)等著作主要涉及TBLT的课堂操作,特别是任务的设计和实施。进入90年代以后,学者们在继续探讨TBLT实践的同时,理论研究陆续展开,研究视角也表现出多样化的特征。在实证研究的基础上,Robinson(2003)提出“认知假设”(cognition hypothesis),认为增加教学任务的认知复杂性可以促进学习者第二语言产出、理解和语用的效果。另外,在对TBLT的教育学研究不断深入的同时,学者们开始探讨任务型教学的评价标准(Norris, et al.,1998),教师对该教学法的反馈(Breen & Littlejohn,2000)和TBLT在非英语教学环境中的适用性问题(Lee,2000),开创了TBLT研究的三个新领域。

进入新世纪以后,对TBLT研究的上述问题继续深入,心理语言学视角下的研究,尤其是对认知假设的研究成果颇为引人注目(García-Mayo,2007)。2007年,《应用语言学年度评论》也因这一研究热点,邀请P. Robinson和R. Gilabert主编了一期主题为“Task complexity, the cognition hypothesis and second language instruction”的专刊。与此同时,教育学视角下的研究的广度和深度也有长足发展,其中包括教师角色(Edwards & Willis,2005)和大纲设计(Van den Branden,2006)等。另外,学者们也开始思考在TBLT方式下的语法教学(Fotos & Ellis,1991)和词汇教学(McCarthy,1990)的一些具体问题。

4.3 研究成果

进入新世纪后,TBLT研究受到出版商和一些国际刊物的关注和支持。从2009年开始,John Benjamins出版社邀请Bygate、Norris和K. van den Branden组织编写了名为Task-BasedLanguageTeaching:Issues,ResearchandPractice的系列丛书,其中既有文献性的编著(Bygate,2015)和任务型教学中关键性问题的研究,如任务难度和任务循环(Bygate,2018);有基于认知和心理学的研究(Robinson,2011)、机辅语言教学研究(González-Lloret & Ortega,2014)和教育学研究(Wen & Ahmadian,2019);也有基于特别学习者群体的研究(East,2012;Shintani,2016)。

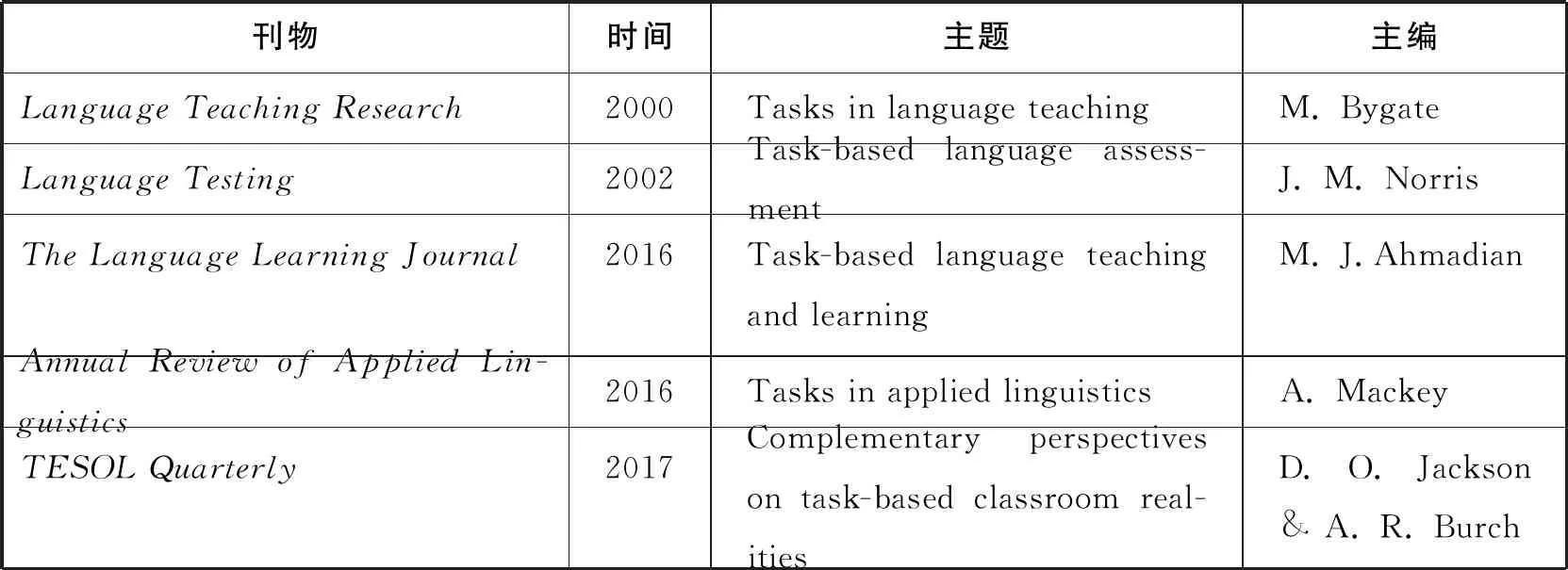

近几年应用语言学和第二语言习得领域的国际刊物纷纷推出TBLT专刊,为TBLT在应用语言学领域地位的确立起到了推动作用(见表2):

表2 国际期刊关于TBLT的专刊一览表

最近两三年里,除了John Benjamins出版的系列丛书, Ellis 于2018年出版《任务型语言教学反思》(ReflectionsonTask-BasedLanguageTeaching),该书在作者2000年以后发表的一些文章的基础上,对自己的TBLT观做了系统阐述。作者特别强调自己所持的折中观点,即目的导向(object-oriented)和工具导向(tool-oriented)教学理念的平衡。同年,Ahmadian & García-Mayo(2018)也出版了《任务型语言教学最新进展》(RecentPerspectivesonTask-BasedLanguageLearningandTeaching),收录了12位基于法国、中国、德国、俄国、西班牙、英国和美国等不同文化背景的研究,从认知、社会文化、复杂理论和教育研究四个不同视角对TBLT有关问题做了探讨。另外,由Long和Ahmadian主持编写的《任务型教学剑桥手册》(TheCambridgeHandbookofTask-BasedLanguageTeaching)也即将出版。

5.0 TBLT的研究趋势

近年来的TBLT研究表现出几个特点。首先是TBLT的跨学科研究受到关注,尤其是TBLT和机辅语言教学(CALL)的联姻。这两个领域的研究均发端于上世纪80年代,但两者的联姻是几年前的事情。González-Lloret(2003)将Long(2005,2015)所提出的任务型教学大纲在操作层面应遵循的十大原则分为活动(activities)、输入(input)、学习过程(learning processes)和学习者(learners)四大类,提出了一个基于网络的TBLT设计方案,并对其有效性做了实证研究。González-Lloret & Ortega(2014)的《基于技术的任务型语言教学》(Technology-mediatedTBLT)一书共收录11篇论文,分别从教育学、认知科学和社会文化视角探讨了现代教育技术在写作、课堂互动和教学评价中的应用。González-Lloret(2016)的《任务型语言教学中的技术运用》(APracticalGuidetoIntegratingTechnologyintoTask-BasedLanguageTeaching)和Baralt & Gómez(2017)的《任务型网络语言教学手册》(Task-basedLanguageTeachingOnline:AGuideforTeachers)均是Long(2005,2015)等人提出的方法和原则的实践应用。

其次,TBLT和测试学的跨学科研究受到重视。2002年,Brown, Hudson, Norris & Bonk出版《任务型第二语言表现性评价研究》(AnInvestigationofTask-BasedSecondLanguagePerformanceAssessments)。同年,《语言测试》(LanguageTesting)杂志也邀请Norris编辑出版了主题为“Task-based language assessment”的专刊。近期的重要研究包括González-Lloret& Nielson(2015)和Benson(2016),其中Benson(2016)探讨了不同类型的任务之间是否存在迁移性的重要问题。Long(2016)认为,任务型能力的迁移性(transferability of task-based abilities)是该领域有待进行深入研究的问题。

随着时间的推移,TBLT的研究也逐步深入到不同类型学习者的教学环境之中。例如,McDonough & Chaikitmongkol(2007)和Shehadeh & Coombe(2012)针对的是把英语作为外语(EFL)的教学环境,其中包括中国、日本、韩国、土耳其、泰国和法国等国家的英语教学,研究问题涉及任务类型、任务难度、纠正性反馈、机辅语言教学和教师培训等问题。Robinson(2003)的研究对象是成人第二语言学习,而Carless(2004)和Rosa(2004)研究的则是儿童阶段的英语学习中TBLT的设计和实施。

值得一提的是,Wang(2007)和Zhang(2007)等人也对TBLT在中国英语教学中的开展情况进行了探讨,指出了在实施过程中的有关问题。同时,部分学者已经开始关注国际汉语教学中实施任务教学法的问题(许希阳,2009),郑家平、李燕(2016)对汉语口语教学中实施TBLT的研究,以及翟艳(2012)对汉语口语测试的研究。关于国内TBLT的实施和研究,笔者将另文评介。

6.0 结语

由于《义务教育英语课程标准(2011年版)》中课程理念的变化,TBLT在我国基础英语教学领域的关注度急剧下降。对TBLT的研究,我国学者应紧跟国际学术界所关注的有关热点问题,如任务难度、任务序列、任务测评、能力迁移性,特别是TBLT的教育学、认知科学、心理语言学理论基础的研究以及TBLT的跨学科研究。本文对过去30多年围绕TBLT实践和研究的争论进行回顾,梳理了该研究领域的最新发展,以期对TBLT在国内的实践和研究有所启示。