血管内介入治疗后联合丁苯酞氯化钠治疗急性脑梗死的临床疗效

2020-12-30

(厦门市第三医院神经内科,福建 厦门 361100)

脑梗死(cerebral infarction,CI)是一种临床常见的急性缺血性脑血管病,由多种原因所致的局部脑组织血液供应障碍,导致脑组织急性缺血、缺氧、变性坏死,进而临床上表现出相应的神经功能缺失症状[1]。随着我国人口基数的增大、人口老龄化,脑梗死的患病率、发病率逐年升高,并且复发率高、致残率高,虽经积极有效的治疗,1年病死率仍有14.40%~15.40%,致死/残疾率达33.40%~33.80%[2]。针对发病6 h内的急性脑梗死患者,目前中国及欧美国家指南推荐积极有效的治疗方法即为静脉溶栓治疗桥接血管内介入治疗[3],通过尽早恢复脑血管再通,达到阻断脑组织缺血缺氧、恢复脑血流灌注,从而减轻神经功能损伤、改善预后[4]。在静脉溶栓治疗桥接血管内介入治疗后对患者应用丁苯酞氯化钠治疗,可进一步改善已存在缺血坏死脑组织区域的微循环和血流量,促进该区域侧支循环建立,从而达到进一步改善脑梗死后神经功能缺损,提高临床疗效[5]。本研究采用随机对照的方法,评价静脉溶栓治疗桥接血管内介入治疗后应用丁苯酞氯化钠对急性脑梗死患者的临床疗效。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018年1月至2020年9月我院神经内科收治的急性脑梗死静脉溶栓治疗桥接血管介入治疗后患者86例,依据治疗方法的不同将其随机分为对照组、观察组。观察组42例,其中男25例,女17例;年龄45~78岁,平均(60.60±8.56)岁;高血压病37例,糖尿病12例,高脂血症14例,心房颤动9例;发病时间45 min~6 h,平均(3.48±1.61)h。对照组44例,其中男28例,女16例;年龄49~76岁,平均(58.91±8.24)岁;高血压病35例,糖尿病14例,高脂血症18例,心房颤动8例;发病时间55 min~6 h,平均(3.51±1.87)h。两组患者的一般资料对比,无统计学意义(P>0.05)。

1.2 入组与排除标准 入组标准:所有病例经神经内科专科医师诊查及头颅CT或 MRI扫描,急性脑梗死的诊断标准参照《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018》;年龄18~80岁;首次发病;影像学评估证实为大血管闭塞;发病时间为6 h内;无脑出血、其他颅内疾病病史;意识清楚或嗜睡;患者及家属自愿签署同意书;均在就诊后1~3 h内进行血管内介入进治疗。排除标准:既往有颅内肿瘤、动静脉畸形、动脉瘤者;3周内有心肌梗死、消化道或泌尿系统出血史者;2周内有外科手术史者;有出血倾向者;严重心、肝、肾功能不全者;正在使用抗凝药物者;影像学检查提示前循环大面积脑梗死者[6](梗死面积超过大脑半球1/3)。

1.3 方法 两组患者均采用标准治疗:发病4.5 h内患者采取阿替普酶(上海勃林格殷格翰药业有限公司,S20160055)静脉溶栓治疗,阿替普酶(rt-PA)剂量按0.9 mg/kg,先取总剂量的10%静脉注射,剩余剂量维持1 h静脉泵入;发病4.5~6 h患者内采取尿激酶(山东北大高科华泰制药有限公司,H37020115)静脉溶栓治疗,尿激酶100万~150万IU,溶于生理盐水100 mL,持续静滴30 min[2]。静脉滴注过程中桥接全脑血管造影术,并根据术中颅内血管狭窄情况选择适当的血管内介入治疗方法(包括机械血栓清除术、球囊碎栓术和支架置入术等)[7],静脉溶栓治疗24 h后,对患者进行头颅CT或头颅MRI检查,排除颅内继发出血征象后,给予标准药物治疗(抗凝药或抗血小板聚集药物和他汀类药物)。观察组标准药物治疗基础上应用丁苯酞氯化钠(石药集恩必普药业有限公司,H20100041)治疗,100 mL静脉滴注,每日2次,疗程14 d[8]。

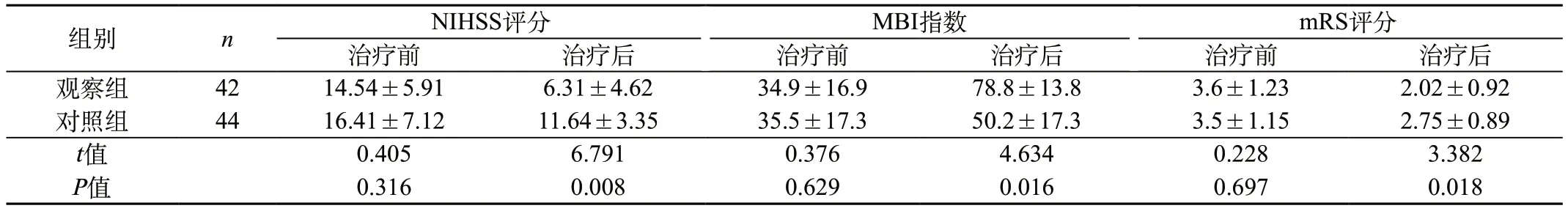

1.4 疗效评价 两组患者分别于治疗前和治疗后(治疗2周后)行美国国立卫生研究院卒中量表(National Institute of Health Stroke Scale,NIHSS)评分、改良Barthel指数(Modified Barrhel Index,MBI)、改良Rankin评分量表(Modified Rankin Scale,mRS)评分来判定疗效。NIHSS评分[9]:该量表用于评估神经功能缺损程度,评分降低表明神经功能缺损得到改善。MBI指数:该量表用于评估日常生活活动能力,评分提高说明日常生活活动能力改善。mRS评分:该量表用来评估神经功能恢复状态,评分等级降低说明神经功能恢复状态改善。

1.5 统计学分析 应用SPSS 20.0统计软件进行统计学分析。NIHSS评分、MBI指数、mRS评分等计量资料以(±s)的形式表示,组间比较采用t检验。P<0.05表示有统计学意义。

2 结果

治疗前两组患者的NIHSS评分、MBI指数、mRS评分组间比较均无统计学意义(P>0.05)。治疗后观察组患者的NIHSS评分、MBI指数、mRS评分均显著优于对照组,(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者治疗前和治疗后各项疗效评定量表评分比较(±s)

表1 两组患者治疗前和治疗后各项疗效评定量表评分比较(±s)

3 讨 论

脑梗死是临床常见的急性缺血性脑血管病,由脑动脉的血液供应突然中断,局部脑组织发生急性缺血、缺氧、变性坏死,进而引发临床上一系列的症状,具有高发病率、高复发率、高致残率、高病死率的特点[10]。脑梗死的发病机制与大动脉粥样硬化[11]、微栓子脱落、血流动力学改变有关。急性脑梗死时每分钟有190万个神经元细胞死亡,时间就是大脑,所有治疗都具有明显时间依赖性。急性脑梗死发生后应及时就诊,有效的治疗方案可显著改善患者预后。在症状发生6 h内行静脉溶栓治疗,溶栓过程中桥接血管内介入治疗,可实现血管再通[12],阻断脑组织缺血缺氧、恢复脑血流灌注。但脑细胞对缺血、缺氧的耐受能力差,受累脑组织在血管内介入治疗前已经过一段时间的缺血缺氧,形成了不可逆的神经功能损伤,且在脑组织缺血缺氧状态下的代谢物会在血管内介入治疗后继续损伤神经功能,影响患者的预后[13]。丁苯酞氯化钠在急性脑梗死治疗中的应用获益明显,临床应用趋于普遍,其作用机制在于通过扩张缺血区域血管、促进梗死区侧支循环开放、改善脑组织能量代谢,对神经元细胞具有保护作用[14],从而达到改善神经功能损伤程度。在血管内介入术后对患者应用丁苯酞氯化钠治疗,可在血管再通的基础上进一步改善已存在缺血坏死脑组织区域的微循环和血流量,促进该区域侧支循环建立[15],增加改善脑梗死后神经功能缺损方面的效果。分析本研究结果,治疗后观察组患者的NIHSS评分、MBI指数、mRS评分均显著优于对照组。由此说明急性脑梗死患者血管内介入治疗后联合丁苯酞氯化钠治疗疗效明显高于单一血管内介入治疗,能有效改善患者的神经缺损功能、日常生活活动能力以及神经功能恢复状态。综上所述,急性脑梗死患者静脉溶治疗栓桥接血管内介入治疗后仍可伴有神经功能缺损,术后联合丁苯酞氯化钠可进一步改善已存在缺血坏死脑组织区域的微循环和血流量,促进该区域侧支循环建立,从而达到进一步改善脑梗死后神经功能缺损。但由于本研究样本量较小,观察随访时间短,今后在条件允许的情况下尽可能优化试验设计,为急性缺血性脑血管病的临床诊治提供更可靠的循证医学证据。