“四特”晚籼稻系列组合适宜移栽秧龄和播种期探讨

2020-12-30李兴华蔡星星

李兴华,蔡星星,王 欢,张 盛,周 强,周 楠

(黄冈市农业科学院,湖北 黄冈 438000)

水稻(Oryza sativa L.)是中国65% 以上人口的主食,其高产稳产对粮食安全具有十分重要的意义[1]。过去50 年间,随着品种改良和栽培措施的改进,中国水稻单产显著提高[2],但有研究发现,近年来中国水稻产量增长减缓,突破水稻增产瓶颈是应对未来粮食需求增加的关键[3]。双季稻是中国水稻增产最直接有效的方式,但有研究表明,近年来由于自然干旱、茬口衔接、劳动力不足等原因导致水稻尤其是晚籼稻无法及时移栽,致使早穗严重、产量下降[4]。

秧龄对水稻生长、农艺性状以及产量等影响显著,适宜秧龄移栽是水稻高产栽培的关键因子,也是充分发挥水稻产量潜力的前提[5]。研究发现,秧龄对水稻株高、分蘖及干物质积累的影响趋势基本一致,随着秧龄的延长株高、分蘖数和干物质积累量逐渐下降[6-8]。詹文忠等[9]研究表明,在生产中短秧龄更容易获得高产;Ramasamy 等[10]研究也发现,随着移栽秧龄的延长水稻产量显著下降,25 d 秧龄移栽较15 d 秧龄移栽减产16%。但是,也有研究指出,水稻产量随秧龄的延长呈先增后降的趋势,滇杂35产量以40~45 d 秧龄移栽产量最高,而短秧龄(30~35 d)和超长秧龄(50~60 d)都不利于其产量的形成[11]。王冉等[12]研究表明,秧龄显著调控水稻各产量构成因素,且随着秧龄延长有效穗数、每穗颖花数和结实率等均呈下降趋势。然而,也有研究指出,秧龄对水稻部分产量构成因素具有显著的正效应,如45 d 秧龄下水稻单位面积有效穗数显著高于25 d秧龄处理[13]。以上研究结果说明,水稻产量及产量构成因素随秧龄的变化存在明显的品种和环境差异。

生产中通常采用适当推迟播种期的方式以缩短秧龄,从而减轻秧龄过长对产量的影响[14]。但鲁昕等[15]研究认为,生育期长的品种不能推迟播种期,水稻适宜播种期在不同品种存在较大的差异。凌启鸿[16]认为,通过调整播种期使水稻结实期处于较佳温光条件是水稻栽培管理的关键技术,也是水稻高产、优质的基础。有研究表明,适宜播种期可调节水稻生育进程,保证个体正常发育和安全成熟[17],也可有效利用温光资源,发挥产量潜力[18]。

“四特”晚籼稻系列组合是由黄冈市农业科学院近年来培育而成的一批生育期特短、产量特高、抗性特好、米质特优的新组合,其应用对长江流域乃至全国水稻生产意义重大[19]。但该类组合播始历期短,秧龄弹性差,秧龄偏长容易早穗,难以发挥产量优势。因此,确定该类组合适宜移栽秧龄和播种期对其高产、稳产和大面积推广具有重要意义。本研究通过对3 个“四特”晚籼稻组合进行不同移栽秧龄和播种期处理,评价其在各处理下生育进程、产量结构等的差异,以探索其高产栽培特性,明确其最适移栽秧龄和播种期,可为该类新组合大面积生产提供参考。

1 材料与方法

1.1 试点概况

试验于2018 年6—10 月在黄冈市农业科学院梅家墩农场(30°27′N,114°05′E)进行,气候为典型的亚热带大陆性季风气候。试验地前茬空闲,土壤为沙壤土,地势平坦,排灌方便。0~20 cm 耕层土壤含有机质24.43 g/kg、总氮0.48 g/kg、全磷1.04 g/kg、全钾9.20 g/kg、碱解氮80.49 mg/kg、速效磷8.03 mg/kg、有效钾81.29 mg/kg、pH 7.15。试验期间日平均气温26.4 ℃(10.4~37.6 ℃)。

1.2 试验材料

试验选用3 个“四特”晚籼稻组合益33 优441、益33 优442 和益133 优651 为材料,均由黄冈市农业科学院水稻所中稻室提供。据2018 年湖北省多点区域试验数据显示,3 个“四特”晚籼稻组合平均全生育期为108.0 d,比对照金优207 短3.6 d;平均产量为8 995.8 kg/hm2,比对照金优207 增产3.57%;中感至中抗稻瘟病,抗稻曲病;米质达国标2~3 级。

1.3 试验设计

1.3.1 适宜移栽秧龄试验 试验采用单因素试验设计,以5 个移栽秧龄为处理,随机排列,3 次重复,小区面积13.34 m2(2.00 m×6.67 m)。设置5 个移栽秧龄,分别为15、20、25、30、35 d。

试验于2018 年6 月20 日播种育秧,分别于7月5 日(15 d 秧龄)、7 月10 日(20 d 秧龄)、7 月15日(25 d 秧龄)、7 月20 日(30 d 秧龄)和7 月25 日(35 d 秧龄)移栽,株行距16.7 cm × 20.0 cm,密度约30 万穴/hm2,每穴1 粒谷苗。

1.3.2 适宜播种期试验 采用单因素试验设计,以3 个播种期为处理,随机排列,3 次重复,小区面积13.34 m2(2.00 m×6.67 m)。设置3 个播种期,分别为6 月20 日、25 日和30 日。

试验于2018 年6 月20 日、25 日和30 日播种育秧,移栽秧龄20 d,株行距16.7 cm × 20.0 cm,密度约30 万穴/hm2,每穴1 粒谷苗。

1.4 试验管理

播种前1 天,施水稻专用复合肥(含N 15%,含P2O57%,含K2O 8%)300 kg/hm2作底肥,播种后第10天和第20 天分别追施尿素(含N 46%)112.5 kg/hm2。移栽后施肥管理按照总施氮(N)量180 kg/hm2,分基肥(60%)、返青肥(20%)和分蘖肥(20%)3 次施入;磷肥按照P2O5120 kg/hm2作为基肥一次性施入;钾肥按照K2O 150 kg/hm2,分基肥(70%)和分蘖肥(30%)2 次施入。试验期间适时进行除草和防治虫害,不进行病害防治,其余管理措施按照常规高产栽培方式进行。

1.5 测定项目与方法

1.5.1 生育进程 田间记录各处理的始穗期、齐穗期和成熟期。

1.5.2 产量及其构成 收获前1 天,每小区选取代表性植株15 株,对株高进行测量并调查单株有效穗数,之后取5 株分穗进行考种,包括每穗总粒数、实粒数和千粒重等,并计算结实率。收获时,各小区单收单打,晒干后(14% 含水量)称取稻谷产量,折算得到单位面积产量。

1.5.3 气象资料 生育期逐日气温和日照时数等气象资料取自黄冈市气象局。

1.6 数据处理与分析

播期试验以最早播种时间(6 月20 日)为起点至最迟收获时间(10 月19 日)为终点作为水稻生长总的温光资源,以各处理播始历期和全生育期内利用的温光占总的温光资源的比例计算其温光利用率,公式如下:

积温利用率=(全生育期积温/总积温)×100%;日照时数利用率=(全生育期日照时数/总日照时数)×100%。

应用SPSS 20.0 对试验数据进行方差分析,采用Duncan’s 多重比较检验处理间差异显著性,数据均以平均值±标准差表示。

2 结果与分析

2.1 秧龄对“四特”晚籼稻系列组合生育进程、农艺性状和产量的影响

2.1.1 生育进程 由表1 可知,随着秧龄增长,3 个供试组合生育时期相应延迟,本研究所设置秧龄条件下,当秧龄小于25 d 时,3 个供试组合齐穗期在8月27 日至9 月2 日、成熟期在9 月底至10 月上旬;而当秧龄大于30 d 时,3 个供试组合齐穗期延迟至9 月5 日至9 月10 日、成熟期延长至10 月中旬。随着秧龄增长,3 个供试组合播种至始穗和齐穗至成熟天数都明显增多,全生育期延长。

表1 不同移栽秧龄对“四特”晚籼稻系列组合生育进程的影响

2.1.2 农艺性状、产量及其构成因素 由表2 可知,秧龄对3 个供试组合株高、穗长、每穗总粒数、结实率和千粒重影响均达到显著水平(P<0.05)。随着秧龄的增长,3 个供试组合株高总体呈下降趋势,但穗长未呈现出明显的规律。秧龄对益33 优441 和益33 优442 单位面积有效穗数影响显著(P<0.05),都以15 d 秧龄最多,与20 d 和25 d 秧龄之间未达显著差异,但均显著高于35 d 秧龄(P<0.05);而益133优651 单位面积有效穗数在各秧龄之间差异不显著。益33 优441、益33 优442 和益133 优651 每穗总粒数分别以35、25、30 d 秧龄最多,且均显著多于15 d 秧龄(P<0.05)。3 个供试组合结实率和千粒重在30 d 和35 d 秧龄之间未达到显著差异,但大部分显著低于15 d 和20 d 秧龄(P<0.05)。

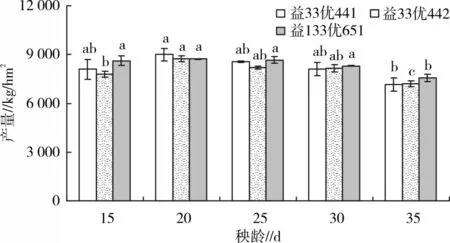

秧龄对3 个供试组合产量影响显著(P<0.05)。随着秧龄的增长,3 个供试组合产量均呈先升高后降低的趋势,都以20 d 秧龄最高且显著高于35 d 秧龄(P<0.05)。3 个供试组合,15、25、30、35 d 秧龄移栽产量分别较20 d 秧龄移栽减产1.4%~10.8%、0.8%~6.1%、5.0%~9.9% 和13.6%~20.5%(图1)。

表2 不同移栽秧龄对“四特”晚籼稻系列组合农艺性状和产量构成因素的影响

图1 不同移栽秧龄对“四特”晚籼稻系列组合产量的影响

2.2 播种期对“四特”晚籼稻系列组合生育进程、产量及温光资源利用的影响

2.2.1 生育进程 由表3 可知,随着播种期的推迟,3 个供试组合生育时期相应延迟。随着播种期的推迟,3 个供试组合播种至始穗天数明显缩短,而齐穗至成熟天数都明显增多,全生育期延长。本研究条件下,播种期从6 月20 日推迟至6 月30 日,3 个供试组合播种至始穗减少4~6 d、齐穗至成熟增多10~12 d、全生育期增加4~6 d。

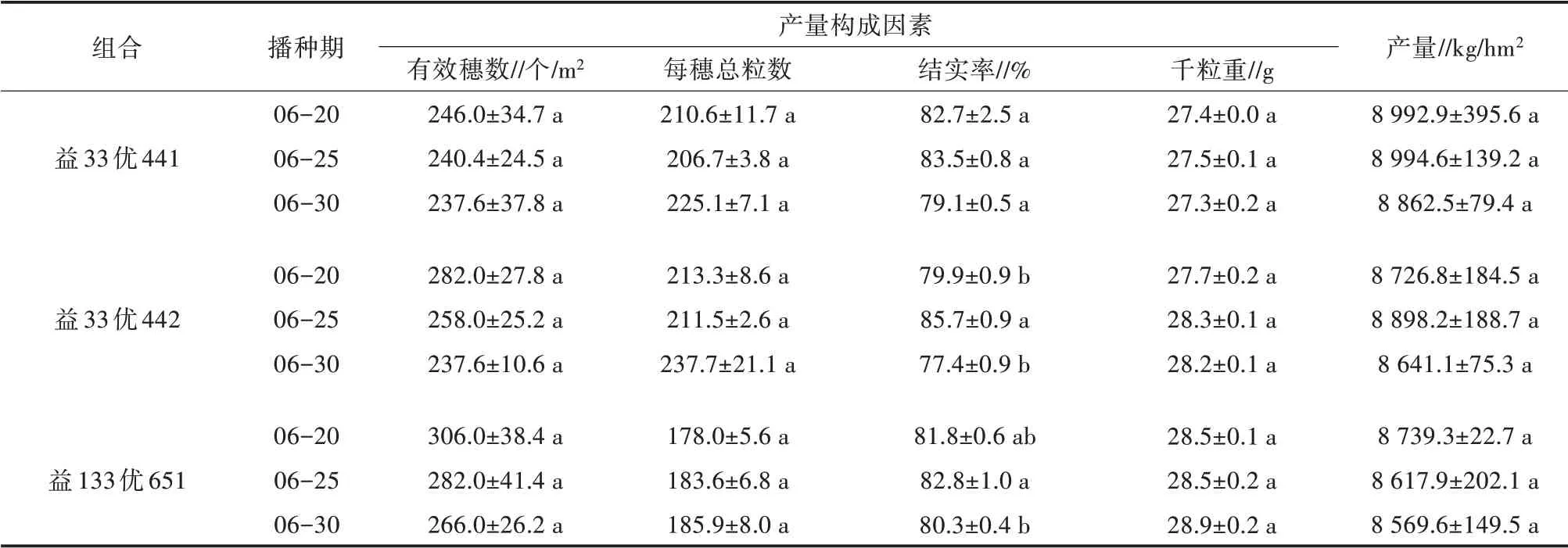

2.2.2 产量和产量构成因素 由表4 可知,随着播种期的推迟3 个供试组合单位面积有效穗数呈下降趋势,每穗总粒数呈上升趋势,但播种期对二者影响均不显著;播种期对益33 优442 和益133 优651 结实率影响显著(P<0.05),而对益33 优441 结实率影响较小,随着播期的推迟3 个供试组合结实率都呈先升高后降低的趋势,以6 月25 日播种结实率最高;3 个供试组合千粒重和产量在各播种期之间差异未达显著水平(P>0.05)。

表3 不同播种期对“四特”晚籼稻系列组合生育进程的影响

2.2.3 温光资源利用 不同播种期条件下,由于生育进程不同,水稻对温光资源的利用表现出较大差异。本研究条件下,3 个供试组合播始历期有效积温及利用率表现为6 月20 日播种>6 月25 日播种>6 月30 日播种、全生育期有效积温及利用率表现为6 月25 日播种>6 月30 日播种>6 月20 日播种的趋势;随着播种期的推迟,益33 优441 和益33 优442 播始历期与全生育期日照时数及其利用率均呈下降趋势,而益133 优651 播始历期日照时数及利用率呈上升趋势,全生育期日照时数及利用率未呈现出明显的变化趋势(表5)。

表4 不同播种期对“四特”晚籼稻系列组合产量和产量构成因素的影响

表5 不同播种期对“四特”晚籼稻系列组合温光资源利用的影响

3 小结与讨论

适宜秧龄移栽是水稻高产栽培的关键因子,也是充分发挥水稻产量潜力的前提[5]。本研究发现,随着秧龄的增长,3 个“四特”晚籼稻组合产量均呈先升高后降低的趋势,这与杨慧菊等[11]的研究结论一致。本研究还发现,3 个“四特”晚籼稻组合产量都以20 d 秧龄移栽最高,25 d 秧龄移栽次之,35 d秧龄移栽最低。

水稻长秧龄下产量下降的重要原因是秧龄增长导致每穗总粒数的下降[20]。但本研究发现,3 个“四特”晚籼稻组合每穗总粒数随着秧龄增长并未呈现出明显的下降趋势,且35 d 秧龄下每穗总粒数显著大于15 d 秧龄,可能的原因是试验材料和气候差异或本研究所设置秧龄(15~35 d)范围较窄所致。陈周前等[7]研究发现,水稻单位面积有效穗数随秧龄的增长而显著下降,本研究得到一致的结论,随着秧龄的增长,3 个“四特”晚籼稻组合单位面积有效穗数呈下降趋势,益33 优441 和益33 优442 单位面积有效穗数都以15 d 秧龄最多,与20 d 和25 d 秧龄之间未达显著差异,但显著高于35 d 秧龄。

本研究发现,随着秧龄的增长,3 个“四特”晚籼稻组合结实率和千粒重都呈下降趋势,这与部分前人的研究结果一致[21]。研究表明,随着秧龄增长,水稻灌浆时期推迟,灌浆期低温降低了结实率[22]和灌浆速率,最终导致千粒重显著下降[20]。分析本研究中3 个“四特”晚籼稻组合生育进程和灌浆结实期温度发现,随着秧龄延长,生育时期相应延迟、灌浆结实期(齐穗至成熟)天数明显增多,当秧龄大于30 d 时灌浆结实期平均温度较秧龄小于25 d 低2.2 ℃(数据未列出)。以上可能是本研究中3 个“四特”晚籼稻组合结实率和千粒重在30 d 和35 d 秧龄之间未达到显著差异,但大部分显著低于15 d 和20 d 秧龄的原因。

田间观察发现,在本研究所设置的各秧龄条件下,3 个“四特”晚籼稻组合均能安全齐穗成熟,但秧龄达到25 d 时已有早穗发生,秧龄大于30 d 时早穗严重。综上所述,“四特”晚籼稻系列组合适宜移栽秧龄为15~25 d,最适移栽秧龄为20 d。

播种期不同,水稻生长期间温度、日照等气象条件存在差异,进而影响水稻生长发育[23]。有研究表明,长江中游地区,杂交晚籼稻50% 保证率安全齐穗期平均在9 月10 日左右,50% 保证率安全成熟期平均在10 月27 日左右[24]。本试验所设置播种期条件下,3 个“四特”晚籼稻系列组合均能安全齐穗收获,且播种期对产量影响不显著。本研究还发现,随着播种期的推迟,3 个“四特”晚籼稻组合播始历期天数缩短,这是由于推迟播种期营养生长期间温度提高所致,这与前人的研究结论一致[14]。根据本试验结果,在20 d 移栽秧龄条件下,3 个“四特” 晚籼稻组合播始历期和全生育期所需活动积温分别为1 839.8~2 048.9℃和2 963.5~3 043.7 ℃。统计发现,湖北省日平均气温稳定通过10 ℃即一般作物活跃生长期多数始于3 月下旬,终于11 月中旬,但10 ℃以上活动积温各地存在差异,除鄂西北个别河谷地区外均在5 000 ℃[25]。依据安全齐穗成熟日期及生育期所需活动积温,“四特”晚籼稻系列组合可推迟至6 月30 日播种,以缩短秧龄,尽量减轻秧龄对产量的影响。