“热学”教学中讨论材料科学扩散过程的探讨

2020-12-29林国淙

[摘 要]目的:为提高学生对热学理论的认识和解决实际问题的能力,激发学生的学习兴趣与热情。方法:在讨论扩散过程的时候,把热学课程和材料科学与工程导论课程相融合,使学生的知识得到延伸和扩展。结果:热学课程和材料科学与工程导论课程的适当融合,让学生对扩散系数的微观讨论以及对菲克扩散定律的应用有更全面的了解,从下坡扩散到上坡扩散的讨论,使学生从本质上理解扩散过程。结论:热学课程和材料科学与工程导论课程的适当融合,可以提高学生对热学理论的认识和解决实际问题的能力,展现基础知识广泛的应用前景,激发学生的学习兴趣与热情。

[关键词]扩散过程;热学;材料科学;菲克扩散定律

[中图分类号] O552.2[文献标识码] A[文章编号] 1674-9324(2020)48-0-03[收稿日期] 2020-08-17

一、引言

热学课程是物理学专业一年级上学期的专业必修课,课程目标是将学科和专业相融合,科研和教学相融合,德育和智育相融合,培养学生从宏观和微观两个角度理解热学现象,理解事物的物理本质及其在现代工业中应用。关于教学,人们基本上已经将其目标定位由单纯地向同学们传授知识转变到了提高同学们自己获取知识的能力、提高同学们批判性思维的能力和创新性研究的能力[1]。为了提高教学质量,我们一直对热学课程的教学进行研究和探讨[2]。

非平衡过程是热学课程重要的一部分[3]:在均匀且恒定的外部条件下,当热力学系统对于平衡态稍有偏离时,分子间的相互作用(碰撞)使之向平衡态趋近,这样的过程叫作弛豫过程(或输运过程)。扩散过程是非平衡过程重要的一部分。

材料科学与工程导论课程是金属材料、非金属材料、高分子材料科学的入门基础,是物理专业三年级上学期的专业选修课。通过该课程的学习,使学生掌握材料的结构、过程与性能之间的关系,提高学生分析问题和解决问题的能力,为专业课的学习及以后的科研工作打下良好的理论基础。

在固态中,原子或分子的迁移只能靠扩散进行[4]。所以,扩散过程不但是热学课程的重要内容,也是材料科学与工程导論课程重要的一部分。

二、热学中的扩散过程

热学课程主要以气体作为分析对象,从宏观规律到微观机理来讨论扩散过程。

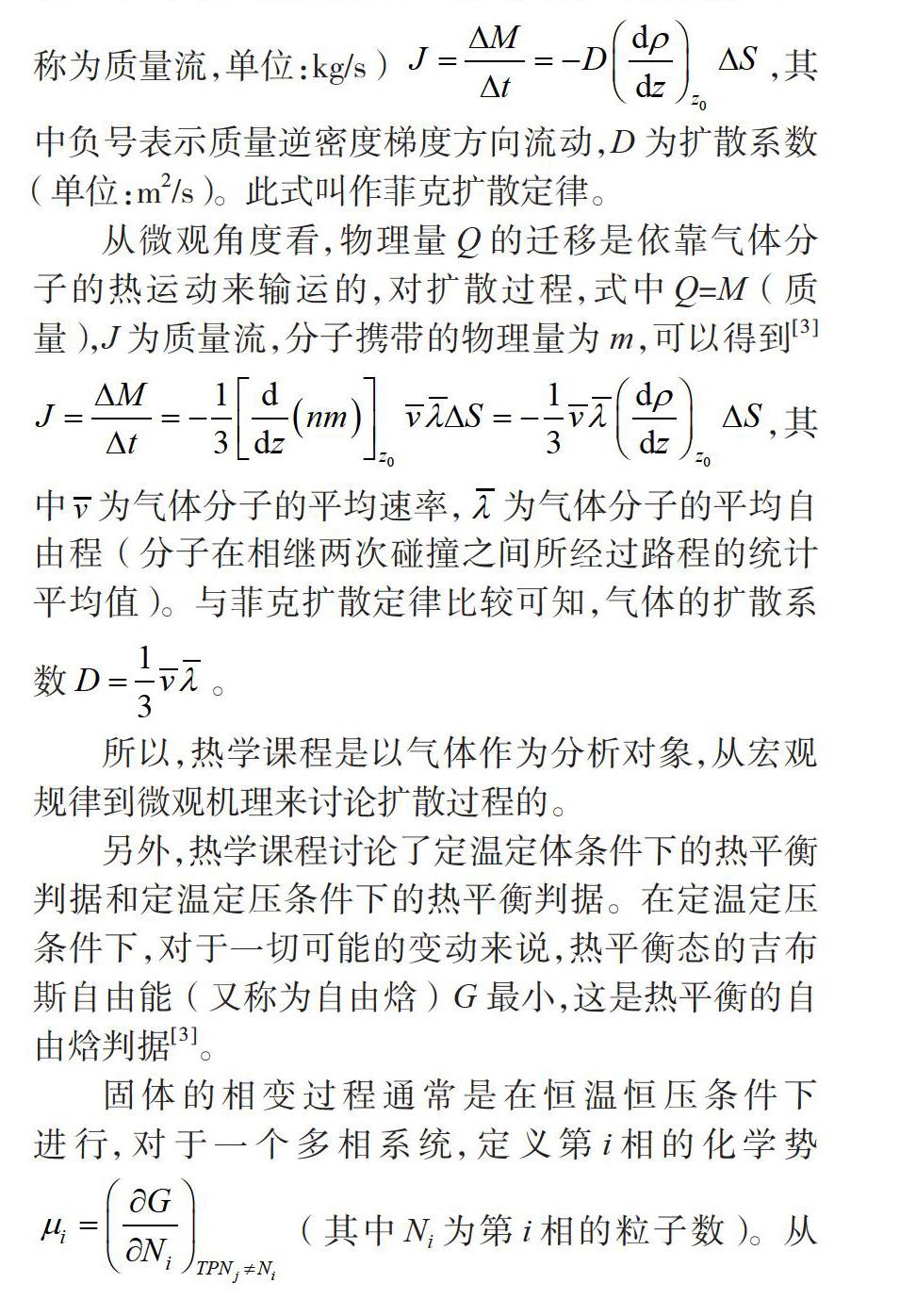

在热学课程里[3],扩散定义为在混合气体内部,当某种气体的密度不均匀时,这种气体分于将从密度大的地方移向密度小的地方的现象。设其中一个组分的密度沿+z方向逐渐升高,其密度梯度为dρ/dz,实验表明,单位时间内通过z=z0处面积?S的质量(又称为质量流,单位:kg/s),其中负号表示质量逆密度梯度方向流动,D为扩散系数(单位:m2/s)。此式叫作菲克扩散定律。

从微观角度看,物理量Q的迁移是依靠气体分子的热运动来输运的,对扩散过程,式中Q=M(质量),J为质量流,分子携带的物理量为m,可以得到[3] ,其中为气体分子的平均速率,为气体分子的平均自由程(分子在相继两次碰撞之间所经过路程的统计平均值)。与菲克扩散定律比较可知,气体的扩散系数。

所以,热学课程是以气体作为分析对象,从宏观规律到微观机理来讨论扩散过程的。

另外,热学课程讨论了定温定体条件下的热平衡判据和定温定压条件下的热平衡判据。在定温定压条件下,对于一切可能的变动来说,热平衡态的吉布斯自由能(又称为自由焓)G最小,这是热平衡的自由焓判据[3]。

固体的相变过程通常是在恒温恒压条件下进行,对于一个多相系统,定义第i相的化学势(其中Ni为第i相的粒子数)。从自由焓判据出发,得到复相平衡条件为各相的化学势相等[3]。

三、材料科学中的扩散过程

材料科学与工程导论课程以固体作为分析对象讨论扩散过程。当沿x方向的浓度梯度为时,单位时间通过单位面积的原子数或质量(又称为扩散通量,单位:原子数/m2·s或kg/m2·s)[4],其中C为扩散组元的体积浓度(单位:原子数/m3或kg/m3),D为扩散系数(单位:m2/s),负号表示扩散从浓度高的区域向浓度低的区域进行。此式叫作菲克第一定律。

利用菲克第一定律,可以对恒稳态(dC/dx和J都不随时间变化)的扩散进行计算,得到该温度下扩散系数D与浓度C的关系[4]。

实际的扩散过程大多数是在非恒稳态(dC/dx和J随时间变化)进行的。在非恒稳态扩散过程中,在位置x处,扩散通量的变化使该处的原子数变化,即,在dt趋于零时可以认为在x附近处于恒稳态,将菲克第一定律代入得。

如果扩散系数D与浓度C无关,则。

这就是菲克第二定律[4]。由扩散过程的初始条件和边界条件可求出菲克第二定律的通解,解决具体的扩散问题。例如,低碳钢通过渗碳或渗氮可以明显地提高表面强度。把低碳钢(碳浓度为C0)放进渗碳介质(碳浓度为Cs)中渗碳,由于渗碳过程十分缓慢,零件可以看成半无限长,其边界条件为:C(x=0,t)=Cs;C(x=∞,t)=C0;初始条件为:C(x,t=0)=C0,菲克第二定律的通解为[4]:,其中为Cx为距表面x处t时刻的碳浓度,为误差函数,由误差函数表可得Z与误差函数值erf(Z)的对应关系。

材料科学与工程导论课程从统计学的观点出发,对于晶面间距为a的两个邻近晶面1和2,如果迁移方向是随机的,得到由1至2的净通量是因为自1至2的原子多于自2至1的原子,而不是因为浓度梯度使单个原子的迁移有择优方向[4]。

菲克定律指出扩散总是向浓度降低的方向进行的。但事实上有不少的扩散是由低浓度向高浓度方向进行的,如固溶体中溶质原子的偏聚。这种扩散称为上坡扩散[4]。

固体的反应大多是在等温等压条件下进行的。在等温等压条件下,体系自动地向系统自由能G降低的方向进行。对于相中的组元i,其化学势(其中ni为组元i的粒子数)就是组元i的自由能,组元i受到的驱动力为,负号表示驱动力方向是化学势下降的方向,即扩散总是向化学势降低的方向进行[4]。

一般情况下,与方向一致,扩散表现为向浓度低的方向进行,形成下坡扩散;对固溶体中溶质原子的偏聚等,与方向相反,扩散表现为向浓度高的方向进行,形成上坡扩散。

四、课程的融合

热学课程的教学模式、教学方法在研究和探索中不断发展[5,6],多学科融合是教学改革的其中一种思路,目的在于提高学生解决实际问题的能力[6]。

从上面的讨论可以看出,热学课程以气体作为分析对象,从宏观规律到微观机理来讨论扩散过程,讨论了菲克定律和扩散系数D,得到宏观的扩散系数D与微观量的关系;材料科学与工程导论课程以固体作为分析对象,讨论了菲克第一定律和菲克第二定律,讨论了菲克第一定律和菲克第二定律的应用,还讨论了晶体的扩散系数以及由低浓度向高浓度进行的上坡扩散。

在讨论扩散过程的时候,我们尝试把热学课程和材料科学与工程导论课程相融合,不但以气体作为分析对象,也以固体作为分析对象,可以看出:从统计学的观点出发,不但可以得到气体的扩散系数的微观机制,也可以得到晶体扩散系数的微观机制,可以让学生对统计学的应用有更全面的了解;另外,从上面的讨论可以看出,热学课程讨论的菲克扩散定律,就是材料科学与工程导论课程的菲克第一定律,只不过热学课程中的J是单位时间通过面积?S的质量,材料科学与工程导论课程中的J是单位时间通过单位面积的原子数或质量。菲克第一定律可以应用于气体、液体和固体,但菲克第一定律的应用是有条件的,只能在恒稳态(dC/dx和J都不随时间变化)对扩散进行讨论。由菲克第一定律还得到了测量固体扩散系数的一种方法。实际的扩散过程大多数在非恒稳态(dC/dx和J随时间变化)条件下进行,要用到菲克第二定律进行讨论。由菲克第一定律很容易得到菲克第二定律,菲克第二定律可以解决很多实际的问题,可以引导有能力的学生在不同的边界条件和初始条件下求解菲克第二定律的方程,得到渗碳过程的解,扩散偶(两条浓度不同的合金棒对焊)的解,扩散退火(消除合金在结晶过程形成的显微偏析)的解,并画出相应的浓度随距离变化曲线,提高学生的学习兴趣与成就感,提高学生分析问题和解决实际问题的能力。

在讨论扩散过程的时候,把材料科学与工程导论课程中的上坡扩散融合到热学课程里,不但可以看到热学课程中吉布斯自由能(自由焓)G及自由焓判據理论的具体应用,而且从热学课程中第i相的化学势的定义到材料科学与工程导论课程中相的组元i的化学势的定义,可以让学生对化学势的定义有一个更全面的了解。上坡扩散的引入扩展了热学课程中扩散的概念,使学生从本质上理解扩散过程。

所以,在讨论扩散过程的时候,把热学课程和材料科学与工程导论课程相融合,可以使学生的知识得到延伸和扩展,展现基础知识广泛的应用前景,激发学生的学习兴趣与热情。

五、结语

在讨论扩散过程的时候,我们把热学课程和材料科学与工程导论课程相融合,并不是简单给学生罗列增加知识,堆砌大量的知识,而是引导学生学会探索未知,让学生对应用统计学的概念讨论扩散系数以及对菲克扩散定律的应用有更全面的了解,使学生的知识得到延伸,看到基础知识广泛的应用前景。上坡扩散的引入扩展了热学课程中扩散的概念,使学生从本质上理解扩散过程,并对化学势的定义有一个更全面的认识。所以,热学课程和材料科学与工程导论课程适当地融合,可以提高学生对热学理论的认识和解决实际问题的能力,激发学生的学习兴趣与热情。

参考文献

[1]刘玉鑫.关于本科生物理基础课程教学和教材编著的一些思考—刘玉鑫编著《热学》教材(北京大学出版社,2016年4月第1版)的前言[J].物理与工程,2017,27(3):95-96.

[2]黄臻成,林国淙.半导体降温及能源回收的热力学讨论[J].物理与工程,2017,27(5):61-64+70.

[3]赵凯华,罗蔚茵.新概念物理教程—热学[M].第2版.北京:高等教育出版社,2005.

[4]赵品,谢辅洲,孙振国.材料科学基础教程[M].第1版.哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2016.

[5]王有镗,何芳,郑斌,等.工程热力学课程与创新方法融合的教学模式探索[J].教育教学论坛,2020(20):273-274.

[6]迟金玲.多学科融合的机械专业工程热力学教学改革探索[J].教育教学论坛,2020(19):117-118.