后扶贫时代扶贫资金配置成效的组合效应研究

2020-12-28左凌宇彭华涛

左凌宇 彭华涛

【摘要】后扶贫时代扶贫攻坚的矛盾逐步发生变化, 资金作为扶贫投入的核心要素其配置方式对于脱贫成效具有重要影响。 选取23个省份的扶贫资金为样本, 以4类资金配置作为前因条件, 以贫困发生率作为结果变量, 运用模糊集定性比较分析方法研究发现:中央专项扶贫资金投入是实现脱贫高成效的必要条件, 脱贫低成效与资金投入重点不合理有关; 脱贫高成效的扶贫资金配置两类组态, 揭示出多元整合扶贫治理模式、深度贫困攻坚治理模式的相对高效; 脱贫低成效的扶贫治理路径体现为政策“失准”扶贫治理模式和“输血型”扶贫治理模式, 并且脱贫低成效并非是脱贫高成效的对称因果。

【关键词】后扶贫时代;扶贫资金配置;脱贫成效;模糊集定性比较分析;扶贫治理

【中图分类号】F812 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2020)24-0139-8

一、引言

截至2019年底, 按现行国家贫困标准测算, 全国农村贫困人口已减至551万, 贫困发生率已降为0.6%。 中国权威商情研究平台公布的数据显示, 深度贫困高发易发的西部地区农村贫困人口现存323万人[1] , 扶贫基础相对较好的中部地区农村贫困人口还剩181万人, 东部地区农村贫困人口仅剩47万人。 综合而言, 整体性贫困已得到有效缓解, 但扶贫成效的区域差异性依然存在。

我国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要提出, 2020年实现我国现行标准下农村贫困人口全部脱贫, 贫困县全部摘帽, 至此扶贫攻坚战役进入以缩小相对贫困为主线、避免脱贫人口返贫、实现扶贫长效治理的后扶贫时代[2,3] 。 不同于先前整体推进、全方位展开扶贫工作, 多维贫困[4,5] 、特殊群体贫困[6] 和脱贫人口返贫[7] 等问题在后扶贫时代更为突出。 与此同时, 前期各种减贫政策工具的弊端亦逐渐显现[8] , 部分扶贫政策和评价标准逐渐难以适应当前需求。 因此, 新常态下贫困区域空间分布格局变化与贫困特点对于当前的扶贫工作提出了更高要求[9] 。

基于多维贫困视角, 诸多学者逐渐拓展了“能力贫困”[10] 、“金融排斥”[11] 、“机会匮乏”[12] 等扶贫开发相关问题研究, 并认为良好的教育培训、金融支持、养老医疗等扶贫资金配置对于有效脱贫均具有积极的作用[13,14] , 包括可为贫困群体提供更广阔的发展机会、催生更深层次的内生意愿等[15,16] 。 以中央专项资金投入为主的财政扶贫政策, 能以财政资金撬动社会资本[17] ; 基础设施建设[18] 、教育投资[19] 和金融扶贫[20] 等公共产品能够增加贫困群体的机会获取, 弱化贫困群体条件约束下的不平等, 进而提升脱贫潜力。 然而, 对于当前扶贫开发工作而言, 在扶贫资金相对有限的条件下如何发挥资金配置的组合效应以实现有效脱贫仍然是亟待解决的问题[21,22] 。 基于此, 本文试图以中央专项扶贫资金、金融扶贫资金、企业和社会扶贫资金、教育扶贫资金作为前因变量, 以反映脱贫成效的贫困发生率作为结果变量, 运用模糊集定性比较分析方法(fsQCA)探究扶贫资金配置的组合效应, 以期提出符合后扶贫时代的资金配置组合政策及治理路径建议。

二、理论框架

(一)协同治理

进入后扶贫时代, 扶贫兜底政策与普惠政策、特惠政策等之间的矛盾以及过度扶贫等问题开始凸显, 贫困治理面临着更加艰苦而复杂的环境。 在新一轮扶贫攻坚战中, 中央治理理念和视角相对聚焦, 制定了针对特困地区、连片贫困地区以及东北老少边穷地区的差异化政策, 但相关举措存在操作困难而无法从微观层面精准突破。 地方政府扶贫开发的资源整合能力相对有限, 对扶贫工作的整体推进难以充分享受经济增长极化作用带来的红利。 因此, 单靠中央治理或地方治理的工作效能将被大幅削弱, 中央与地方对于扶贫的协同治理显得尤为重要。

资源的稀缺性决定了区域在协同治理的过程中难以保证绝对合作, 合作博弈机制的建立有利于实现区域整体福利最大化, 提高要素效能。 由于扶贫基础不同, 面临的主要扶贫问题也存在差异, 在社会交换过程中, 利用比较优势进行区域与区域之间更有效的交换有助于扩大社会再生产, 区域之间协同治理将使资源配置更加合理, 亦能强化贫困群体的互助网络。 公民权利意识的觉醒、社会组织的发展、社会自组织能力的提升催生了社会扶贫治理赋权, 但单一社会扶贫治理形成的社会保护机制将强化贫困者的自我建构过程, 在去焦点效应下贫困者“求贫”心理凸显[23] 。 因此社会扶贫治理模式需要与政府实现协同, 厘清贫困成因的责任主体, 科学扶贫、专业扶贫, 重视贫困者自我觉察能力, 助力其主体性重塑[24] 。

(二)多中心治理理论

中央以制度为媒介对地方的作用力能促进贫困地區调动社会资源的能力提升[25] , 所以我国在相当长一段时间扶贫开发的国家治理仍将占据主导地位。 后扶贫时代贫困群体返贫风险高, 收入和社会福利不平等造成的相对贫困矛盾较为突出, 原主体治理模式无法运行。 与此同时, 扶贫工作仍然面临着贫困对象的公共参与性不足、政府部门之间协同度不高、社会扶贫主体之间尚未形成合力、扶贫资源配置失衡等“碎片化”治理困境[26] 。 因此, 从空间让渡视角出发, 构建调动扶贫积极性的政策框架[27] , 并借助多利益主体的力量多管齐下进行多中心治理显得尤为重要。

后扶贫时代的扶贫体系逐步向社会分权, 企业作为社会资源要素较为集中的主体, 承担着一定的社会治理责任, 以避免隔离拆分、管理驱动行为逻辑下的治理主体独立、治理政策混乱等扶贫情境。 多中心治理需要进行国家(中央)、地方和企业及社会各界的责任边界重构, 厘清任务分工和角色定位, 实现多主体的良性互动。 当前模糊性治理正逐渐构建我国扶贫治理的基本生态, 多中心治理主体行动边界的模糊性有助于实现多利益主体之间的包容性和政策弹性, 化解扶贫矛盾[28] 。

(三)要素禀赋

后扶贫时代背景下不同地区的扶贫工作主线目标已经发生了偏移, 要素禀赋仍然在很大程度上决定着扶贫开发生产要素投入的分配机制与不同扶贫模式的最终成效。 我国幅员辽阔, 区域内外之间皆存在一定的要素分布不均衡、要素配置不平等、要素效能不充分等问题, 因此迫切需要出台针对性更强、更有效的分类指导政策措施。 相较而言, 东部沿海地区要素密集、资源基础好, 贫困群体面临的问题是要素获取的门槛过高, 造成相对贫困距离过大的社会矛盾, 因此以金融扶贫等为主的援助方式能够产生更好的效果[29] ; 西部地区不如东部地区要素集中, “地理资本”太低引致发展困境, 容易形成“空间贫困陷阱”[27] , 也缺乏良好的基础设施条件, 但自然资源优势得天独厚, 故基础设施扶贫、教育扶贫等公共性服务和针对性更强的产业扶贫在总体成效上更能发挥作用。 不同的资源要素要求资金投入的方式配置合理, 因地制宜、取长补短, 形成区域优势, 实现扶贫长效治理。

三、研究设计

(一)方法选择

传统研究方法存在样本要求高和难以验证变量交互关系的缺陷[30] , 以不同省份扶贫资金为样本难以满足传统研究方法的样本需求。 同时, 在后扶贫时代多因致贫以及扶贫资金多措并举的情境下, 从扶贫资金来源和使用及其脱贫成效的“多重并发因果”角度探究扶贫资金配置的组合方式, 需要考虑多变量的交互作用, 并探明在现有条件下因素的排列组合方式。 相较而言, 定性比较研究方法的适配度更高。 此外, 各省份扶贫开发的进展与环境、条件差异显著, 扶贫资金配置方式不同, 清晰集数据处理面临的“天然缺口”亦并不明顯。 因此, 为提高分析定距、定比变量的能力[31] , 本文采用模糊集定性比较分析方法。 该方法具备质性分析和定量分析的双重属性, 能够在有限省份样本数量下对扶贫资金配置的组合效应展开研究。

(二)数据来源

本文共选取全国范围内23个省份的扶贫资金样本作为研究对象, 选取依据包括:①样本的覆盖性和代表性。 我国各省份资源禀赋、可行能力、经济发达程度、社会发展水平等具有显著的地区差异, 其扶贫开发工作所处的阶段和基础亦不同, 为保证研究结果具有全面性和代表性, 样本选择力求兼顾东部、中部、西部等不同地区。 ②数据的可得性和精准性。 考虑到年鉴所发布的数据相对滞后、部分省份样本少量数据缺失以及扶贫资金数据统计口径不完全不同, 因此样本力求选取条件变量数据完整且统计口径相对一致的省份。 ③配对的靶向性。 后扶贫时代的扶贫模式强调靶向精准, 各省份的扶贫开发侧重点将依据自身的基础、条件与特色进行合理的资金投入倾斜, 存在对部分领域资金投入不足或缺失的情况, 故依据变量要求保证样本的适配度以避免失真。

本文研究数据主要来源于:《中国扶贫开发统计年鉴2018》、国家及各省市扶贫开发办公室官方网站。

(三)变量设计

1. 前因变量。 郭劲光等[32] 学者认为合理分配资金资源能确保扶贫效率的最大化, 实现帕累托最优, 而从实际看扶贫资金的使用成效不高, 仅约25%的资金能形成生产能力, 且边际效益递减, 故必须提高资源配置效率, 避免陷入发展惰性。 资金在不同扶贫产业的投入能产生不同的效用, 如吴本健等[22] 利用二手数据从多维贫困视角对财政扶贫和金融扶贫两种资金投入模式进行了比较论证, 结果显示二者均能有效改善贫困群体的多维贫困状态。 檀学文[33] 对皖北某贫困村开展调查, 发现教育扶贫通过增强贫困群体的内生发展能力来带领其走向繁荣性发展。

社会扶贫作为后扶贫时代多主体治理的关键一环, 其资金投入能够有效整合涓滴与瞄准理论的现有机制, 并与扶贫工作的环节流程有效结合, 从而助力扶贫攻坚[34] 。 与此同时, 何植民等[26] 从扶贫治理“碎片化”角度提出重塑扶贫整体性, 认为对社会扶贫力量进行整合可以推动扶贫可持续发展。 因此, 社会扶贫资金的投入能够保证在有限的资金配置下实现扶贫治理的长效性。

综上所述, 基于已有研究, 结合数据可得性与可量化性, 现拟将中央专项扶贫(ZF)、社会扶贫(SF)、金融扶贫(JF)和教育扶贫(YF)共四种扶贫资金作为条件变量。 其中, 中央专项扶贫资金主要用于国家确定的连片特困地区和扶贫开发工作重点县、贫困村, 用于基础设施建设、易地扶贫建设和产业扶贫等领域; 社会扶贫通过企业和社会非营利性机构等对贫困群体进行资金投入, 以“百企帮百村”等形式进行贫困帮扶, 作为扶贫多主体的衡量指标; 金融扶贫和教育扶贫资金主要来源于省级财政, 作为体现引导贫困群体内生发展意愿强度的指标。

2. 结果变量。 贫困发生率亦称贫困人口比重指数, 是国家考核脱贫成效的重要指标之一, 其已被学术界广泛用于评价区域贫困状态[9,13] 。 因此, 本研究采用贫困发生率作为测算脱贫成效的结果变量。

四、数据分析

(一)数据处理

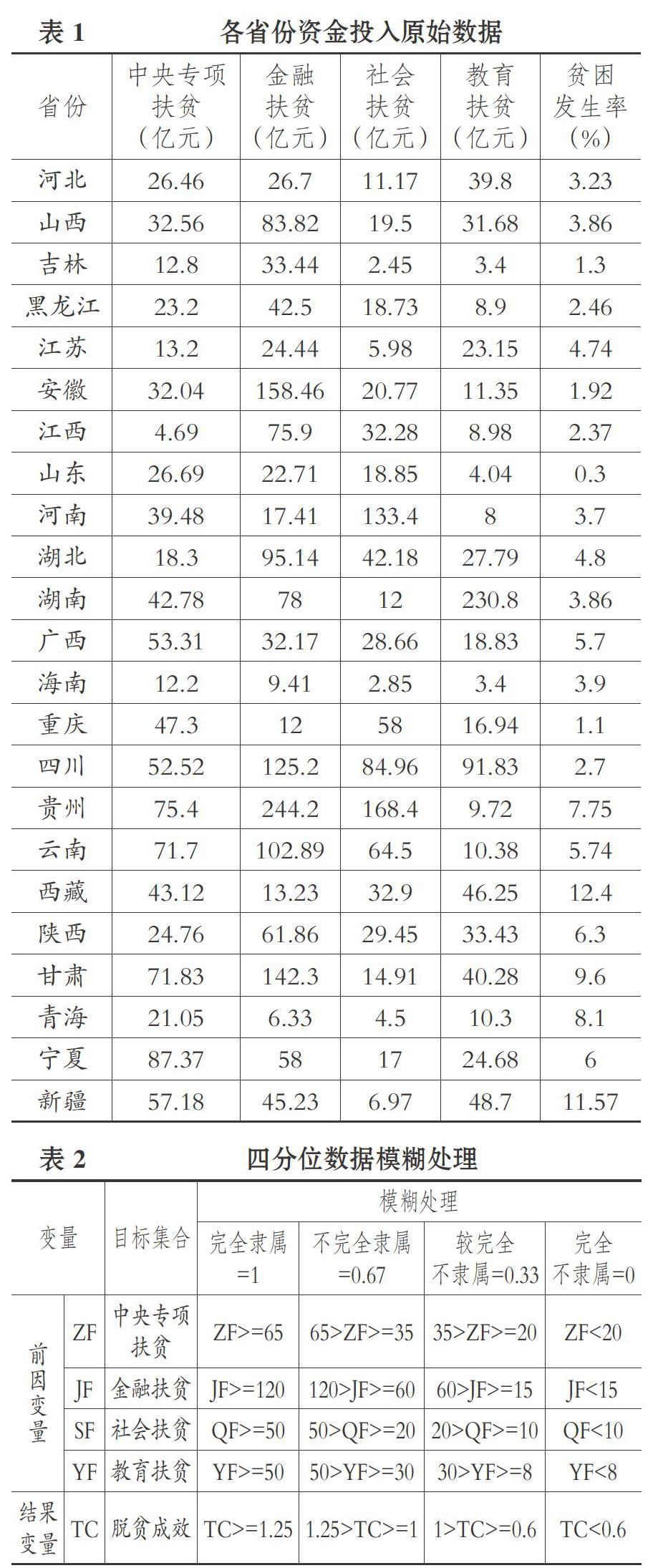

2017年各省份扶贫资金配置及成效原始数据如表1所示。 本文对于结果变量贫困发生率的处理方式为:以2017年全国贫困发生率的下降比率作为基准, 同等处理各省份2017年贫困发生率的下降比率, 处理结果即为有对比意义的脱贫成效结果变量, 将该结果与全国标准下降比率进行比对, 至此结果变量处理完毕。

(二)变量校准

基于张明等[35] 的研究, 结合变量的数据特征, 以实际性、合理性和透明性原则为基础对条件变量和结果变量进行四分位处理, 将变量校准为集合形式, 并设置四个区间以分别表示隶属程度(完全隶属=1, 较完全隶属=0.67, 较完全不隶属=0.33, 完全不隶属=0), 变量校准结果如表2所示。

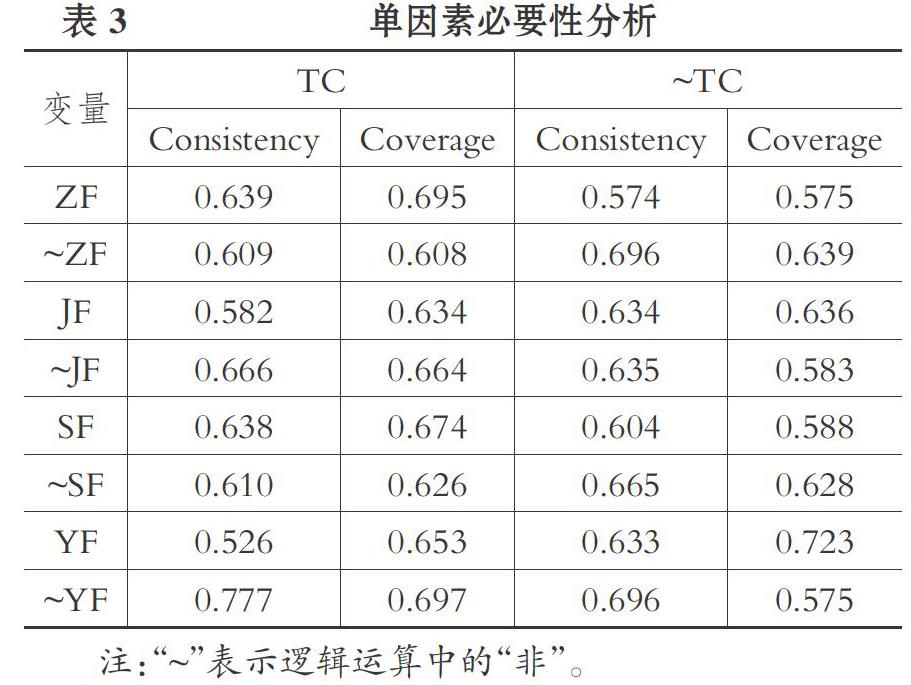

(三)单因素必要性分析

必要性分析是指考察结果集合在多大程度上构成条件集合的子集, 必要条件被认为是组态结果存在的必要路径[35] 。 后扶贫时代中扶贫资金配置成效的组合效应首先需要考虑是否存在单一扶贫资金投入即能产生良好扶贫结果的可能, 因此在对脱贫高成效和脱贫低成效结果组态分析前必须进行单因素的必要性分析, 其检验结果如表3所示。 一般而言, 构成单因素必要条件的Consistency阈值为0.9[36] , 而表3中未出现Consistency指标高于阈值的情况, 故排除单一资金投入能对脱贫成效起到决定性作用的情况, 同时亦说明各省份脱贫成效难以依赖单一类型扶贫资金配置实现。

(四)组态分析

模糊集定性比较分析的解分为复杂解、中间解和简约解。 由于中间解采用符合理论和实际的“逻辑余项”且不会简约掉必要条件, 因此通常认为应该汇报中间解[37] 。 简约解运算方式不会考虑是否合理而尽可能简化组态的“逻辑余项”, 故通常利用中间解和简约解共同确定核心条件和边缘条件。 若条件变量同时出现在中间解和简约解中, 则判定为核心条件; 若条件变量只出现在中间解中, 则判定为边缘条件[31] 。

利用fsQCA软件对经过前文四分位处理后的数据进行真值分析, 将脱贫成效良好两组组态频位数设置为1, 一致性设置为大于0.8; 将脱贫低成效两组组态频位数设置为1, 且由于出现一致性在0.83附近的“天然缺口”[38,39] , 故将一致性设置为大于0.83进行标准分析。 数据分析结果如表4所示。

其中在各种资金组合中脱贫高成效的组态共有两组, 且两个组态的一致性指标分别为0.819和0.847, 高于可接受的范围阈值, 表明该两种资金组合方式能够帮助贫困群体突破限制进而提高脱贫成效。 模型解的覆盖率为0.442, 表明两组组态总共解释了44.2%的脱贫高成效的样本。 同时模糊集分析出有两组资金投入组合模式无法取得理想的脱贫成效, 其总体解的一致性达到0.842, 覆盖度也表明两组组态共计解释了48.2%脱贫成效不够理想的样本。

由表4可知, 脱贫高成效的组态中中央专项扶贫(ZF)资金投入作为必要条件在两组中都有出现。 Group1显示, 只要获得足够的中央专项扶贫资金(核心条件)、保证良好的金融扶贫投入(边缘条件), 在低社会扶贫(核心条件)和低教育扶贫(核心条件)投入的情况下, 即可取得良好的脱贫成效。 Group2表明, 投入较高的中央专项扶贫(核心条件)、金融扶贫(核心条件)、社会扶贫(核心条件)和教育扶贫(核心条件), 四者作为必要条件都出现时, 也会取得良好的脱贫成效。 脱贫低成效的Group3与Group4中, 教育扶贫投入作为必要条件在两组中均有出现。 Group3显示, 当缺乏中央专项扶贫(核心条件)资金投入时, 无论社会是否存在资金投入, 教育扶贫(核心条件)和金融扶贫(边缘条件)的高投入都无法带来良好的脱贫成效。 Group4显示, 无论中央政府是否投入中央专项资金, 即便在教育扶贫上进行了高投入, 金融扶贫(核心条件)与社会扶贫(核心条件)投入不够时, 脱贫成效并不明朗。

1. 脱贫高成效的扶贫资金组合效应分析。 针对各省份在中央专项扶贫与社会扶贫的资金获取情况、在教育和金融投入下的扶贫资金组合情境, 本文研究发现以下两种能够带来脱贫高成效的资金组合方式, 对其解释如下:

(1)组态1:ZF? ~ SF?JF? ~ YF与深度贫困攻坚治理模式。

组态1对应于深度贫困攻坚治理模式, 其表明当各省份无法争取到足够的企业和其他社会资金援助, 并且缺少对教育和金融方面的扶贫资金投入时, 充足的中央专项扶贫资金投入有助于走出困境, 取得良好的脱贫效果, 该结果与甘肃和宁夏两个样本在一定程度上存在较强的对应关系。 从共性来看, 这两个省份多为交通不便、生态脆弱性强的连片特困、少数民族深度贫困地区, 自然要素禀赋匮乏, 比如西南缺土、西北缺水; 社会发展进程相对滞后, 社会文明发展理念与当今要求不匹配, 政府对贫困群体的脱贫意愿强化不足, 文化教育基底构建不牢固, 自主脱贫扶持力度不够, 故是脱贫攻坚的“坚中之坚”。

对深度贫困地区展开扶贫治理, 可以从以下几方面着手:首先, 需要强化土地利用规划计划管理, 以“换血型”扶贫治理为主要依托, 对深度贫困地区基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等用地足额保障, 需要推进“多规合一”, 细化村庄建设、产业建设和基础设施建设。 其次, 中央和地方政府需要共同加大资金投入和政策倾斜的力度, 重点支持土地整改重大工程, 优先安排项目资金, 整合社会资源, 带动金融资本和社会资本投入。 再次, 需要多方位强化贫困群体内生动力, 加大机制更有效、作用路径更明显的教育投入和信贷扶贫投入, 唤醒贫困群体自助扶贫意识, 从根源和过程两环降低深度贫困区域贫困风险。 最后, 为构建长效脱贫机制, 保证脱贫可持续性, 避免过度依赖贫困人口外地转移, 需要引进人才资本和社会资本, 吸引有发展活力的资源要素, 强化“输血”与“活血”扶贫模式的组合效应。

(2)组态2:ZF?SF?JF?YF与多元整合扶贫治理模式。

组态2对应于多元整合扶贫治理模式, 其表明各省份若有充足的中央专项资金以及企业和社会各界的扶贫资金时, 加大教育和金融的扶贫资金投入可以取得良好的脱贫成效。 多元整合首先要求主体多元化, 在有限要素禀赋的情况下, 为整合更多资源投入到扶贫开发的工作中, 政府需要动员各类非国有主体参与进来, 强化企业社会责任意识, 鼓励社会多主体共同进行扶贫开发。 在“国家—地方—社会”三维治理关系中, 由于各类参与主体对资源要素的调动能力不同, 对帮扶对象的作用路径和效果也不同, 故不同扶贫主体有不同的行为逻辑。 如政府在权力运用上拥有绝对效力, 利用制定政策、编制规划和分配资金进行扶贫方向集成, 设置“驻村干部”“驻村工作队”切实了解贫困群体需求并合理配置资源; 社会各类主体如企业、个人、机构参与扶贫治理的形式多元, 诸如建立信任网络和信任平台推进贫困群体互助, 强化脱贫意愿等[40] 。 多元整合扶贫要求模式多元化, 产业扶贫、金融扶贫、教育扶贫和基础设施建设扶贫等模式从横向和纵向进行分配, 作为多维性的贫困问题不仅仅体现在收入短缺上。 当无法正常享受社会福利而导致自身发展陷入困境的情况下, 容易陷入贫困陷阱, 因此在扶贫治理进程中需要針对扶贫问题具体分析, 发挥扶贫政策治理的组合效应。

通过对比组态1和组态2可以发现, 后者的覆盖度指标更高, 由于存在一定的条件限制, 它解释了结果变量的30.4%, 即以组态2路径进行扶贫治理有机会实现更好的脱贫成效。 这在一定程度上说明扶贫资金的绝对投入相较而言占据优势, 各省份应该努力整合资源要素, 开发多元主体, 通过合理的扶贫模式组合进行资金投入, 以实现良好的脱贫成效。 组态1路径的存在也说明在有限的资源获取下, 必须坚持对深度贫困地区的科学规划以避免资源无效损耗, 同时应该强化贫困对象的主观能动性和内生意愿。

2. 脱贫低成效的扶贫资金组合效应分析。 由于定性比较研究方法具备因果非对称性的特点, 即导致结果变量高水平的条件构型和低水平的条件构型未必相同, 即不同的条件要素在两种结果构型中允许出现, 而不单单是相同要素在水平上的差异[41] 。 在本文研究中, 导致资金组合脱贫成效低或不明显的原因, 并不是能带来良好脱贫成效的反面条件, 为更全面地分析財政扶贫资金和金融扶贫资金组合配置作用, 结合脱贫低成效样本进行如下组态分析:

(1)组态3: ~ ZF?JF?YF与政策“失准”扶贫治理模式。

组态3对应于政策“失准”扶贫治理模式, 其表明无论企业和社会对各省份的扶贫资金投入多寡, 在缺少中央专项扶贫资金的情况下, 将资金大力投入到教育扶贫或者将较多资金投入到金融扶贫中, 仍会造成脱贫成效不理想的后果。 政策导向的根本在于对要素的流动起到加速推动和方向引导作用, 而资源配置的核心在于稀缺性资源向具有相对比较优势的领域倾斜。 当前扶贫治理问题纷繁复杂, 在资金扶贫体系中, 资金总量供给与扶贫需求之间的矛盾成为治理模糊性产生的原因[42] 。 从政策过程视角来看, 政策情报和政策建议过程都会因技术原因产生信息失准[43] , 从而影响政策制定过程。 原生地区存在自然条件下的匮乏和限制时, 将形成贫困壁垒, 从而导致社会发展速度缓慢。 如若将资金等资源大力投入与教育和金融等效果显现周期长的行业中, 将脱贫希望寄托于贫困群体内生能力的提高, 可能回报率较低。 因此, 应遵循事物本性目标导向, 将破解资源约束作为第一要务以保证扶贫模式的逻辑自洽, 因地制宜、对症下药, 避免对复杂性事实的过度简化, 保证扶贫政策的强针对性而避免政策“失准”。

(2)组态4: ~ SF? ~ JF?YF与“输血型”扶贫治理模式。

组态4对应于“输血型”扶贫治理模式, 其表明无论中央政府是否提供了足够的专项扶贫资金, 在缺少社会各界的扶贫资金的同时, 加大教育扶贫投入但对金融扶贫投资的力度不够, 仍会造成脱贫成效不高。 James等[44] 的研究发现, 第三方资金的支持可为贫困群体提供更多机会, 从而有助于其脱离贫困。 对于贫困地区而言, 社会各界的帮扶能以最直接的方式改善贫困群体的生活, 但是由于资金扶贫的内生性问题, 无法解决人才、技术和意愿等问题, 导致减贫面临着内生动力不足的尴尬局面。 自我国开启扶贫开发工作以来, 一直避免通过直接发放资金的方式进行贫困帮扶, “输血型”扶贫模式的关键局限在于容易滋生贫困群体的“等、靠、要”思想, 助长“求贫”心理。 如何从“输血型”转向“造血型”扶贫模式, 将外在帮扶和内生发展并重, 成为合理配置扶贫资金的出口。 已有研究表明, 教育扶贫有助于个体能力的延伸与发展, 激发争取更多社会福利的意愿, 为获取更多社会资源和可持续发展而努力摆脱贫困[45] ; 黄承伟等[46] 指出, 相当数量的外出民工获得管理经验和技术返乡后缺乏启动资金, 金融服务能够帮助破解资源约束。 扶智和扶志作为强调贫困群体内生发展的政策导向, 能够以教育扶贫和金融扶贫等方式帮助贫困群体进行自我开发, 从根源上消除“精神贫困”, 从而实现良好脱贫成效。

通过对比组态3和组态4治理路径的覆盖度指标, 发现两种组态可解释的样本数量基本一致, 即在当前条件组合的情况下, 脱贫低成效的治理模式以这两组为主。

3. 四类组态对比分析结论。 通过对比上述影响脱贫成效的四组组态可以发现, 造成脱贫高成效和脱贫低成效的治理模式存在差异性, 这也印证了定性比较处理因果非对称性的特点, 即造成脱贫低成效的原因并不完全是脱贫成效良好的反面。

五、结论与启示

(一)结论

本文选取东部、中部、西部地区共23个省份样本, 对中央专项扶贫资金、社会扶贫资金、金融扶贫资金和教育扶贫资金四个变量进行组合分析, 运用模糊集定性比较分析方法确定了扶贫高成效和低成效的四种组态。 分析得到的主要结论如下:①中央政府在专项扶贫资金的投入对于大多数地区而言是实现脱贫高成效的核心条件。 ②脱贫高成效的作用路径主要体现在深度贫困攻坚治理模式(高投入中央专项扶贫和金融扶贫, 低投入社会扶贫和教育扶贫)和多元整合扶贫治理模式(高投入中央专项扶贫、社会扶贫、金融扶贫和教育扶贫)中。 ③脱贫低成效路径主要体现在政策“失准”扶贫治理模式(低投入中央专项扶贫和金融扶贫, 高投入教育扶贫)和“输血型”扶贫治理模式(高投入社会扶贫, 低投入金融扶贫和高投入教育扶贫)中。

(二)启示

1. 整合资源要素, 鼓励多元扶贫治理。 后扶贫时代要素禀赋仍然是贫困群体发展的核心基础, 其在贫困地区通常表现为分布不均、开发获取难度大的特点。 脱贫高成效要求统筹各类资源要素, 优化当前资源整合机制, 建立政策兜底、因地制宜、资源配置合理的资源整合模式, 充分发挥政策、资金、资源等各方面的聚合效应; 对于西部连片特困、少数民族地区需要集合有效资源, 有重点、有针对性地进行扶贫开发, 避免资源的损耗与浪费。 在保证政府主导扶贫治理的条件下适当向社会各界“放权”, 倡导多主体扶贫治理, 拓展贫困群体的脱贫渠道。 此外, 将社会分工清晰化, 建立政府统筹安排、社会各界援助的协同治理模式, 同时保证外力推动和内生发展的协同作用, 加大产业扶贫和专项扶贫力度以保证贫困群体脱贫行为的施展空间, 加大教育扶贫和金融扶贫力度以解决贫困群体脱贫“门槛”问题和意愿不强问题。

2. 避免政策失准, 强化内生脱贫意愿。 后扶贫时代相对贫困问题突出, 并且由于政策衔接和不适应问题, 使得已脱贫人口面临较大的返贫风险。 在此情境下扶贫政策“失准”将为我国治理格局带来更大的破坏性, 如 “失准”引起要素流动不合理, 进而影响贫困群体的行动和意愿, 相对贫困群体仍面临发展机会不均等问题, 内生脱贫意愿随之降低, 从而步入贫困陷阱。 基于此, 首先应构建更加透明的贫困治理信息平台, 政策制定过程能够更加清晰, 资金和资源来源可靠、去处可循; 加大社会监管力度, 拓宽社会群众和相关机构的谏言渠道; 信息上传下达渠道透明, 避免失真。 其次, 各级政府应在政策制定前进行数据检阅和数据筛选, 必要时应求助第三方机构进行问题识别与分析, 结合实际对贫困问题解构, 以保证政策的贯彻落实。 最后需要保证主体之间扶贫推力方向一致、扶贫目标一致, 在各级政府间保证帮扶重点恒定, 避免出现贫困考核导向与贫困治理导向的矛盾冲突。

3. 科学扶贫治理, 打出协同组合拳。 社会扶贫在社会多利益主体意愿导向下存在矫枉过正的风险, 在该背景下社会扶贫主体的同理心常表现为“情感扶贫”模式, 致使扶贫治理成为形式化产物。 因此, 为保持扶贫主体和对象双方在扶贫治理中的行动可持续性, 应在国家和政府多主体协同治理下回归科学扶贫, 在制度上对社会扶贫流程加以限制, 在扶貧主导地位上予以强化, 避免社会治理失衡。 同时, 加大行业扶贫协同力度以强化贫困者的脱贫动机, 发挥扶贫资金在不同领域的组合效应, 以避免单一扶贫模式因加持力度不够而失效, 对贫困群体进行全过程扶贫治理, 以缓解多维贫困问题。

【 主 要 参 考 文 献 】

[1] 陈志钢,毕洁颖,吴国宝,何晓军,王子妹一.中国扶贫现状与演进以及2020年后的扶贫愿景和战略重点[ J].中国农村经济,2019(1):2 ~ 16.

[2] 陈弘,周贤君,胡扬名.后精准扶贫阶段农村精准扶贫综合绩效提升研究——基于4省38市数据的实证分析[ J].中国行政管理,2019(11):12 ~ 18.

[3] 黄征学,高国力,滕飞,潘彪,宋建军,李爱民.中国长期减贫,路在何方?——2020年脱贫攻坚完成后的减贫战略前瞻[ J].中国农村经济,2019(9):2 ~ 14.

[4] Zhang H. M., Xu Z. D., Wu K., Zhou D. Q., Wei W. Multi-dimensional poverty measurement for photovoltaic poverty alleviation areas: Evidence from pilot counties in China[ J].Journal of Cleaner Production,2019(241):78 ~ 90.

[5] Zhang D. Y., Li J. J., Han P. M.. A multidimensional measure of energy poverty in China and its impacts on health: An empirical study based on the China family panel studies[ J].Energy Policy,2019(131):72 ~ 81.

[6] Mónica Pinilla-Roncancio. The reality of disability: Multidimen-sional poverty of people with disability and their families in Latin America[ J].Disability and Health Journal,2018(3):398 ~ 404.

[7] 李雨,王全忠,周宏.产业帮扶对农户脱贫及减贫效果稳定性的影响——来自贵州毕节烟草种植计划调减的经验证据[ J].经济地理,2019(8):168 ~ 176.

[8] 李小云,苑军军,于乐荣.论2020后农村减贫战略与政策:从“扶贫”向“防贫”的转变[ J].农业经济问题,2020(2):15 ~ 22.

[9] 邢成举,李小云.超越结构与行动:中国特色扶贫开发道路的经验分析[ J].中国农村经济,2018(11):32 ~ 47.

[10] 胡原,卢冲,曾维忠.四省藏区多维贫困空间分异及基层能力建设[ J].经济地理,2020(2):171 ~ 180.

[11] Simon Neaime, Isabelle Gaysset. Financial inclusion and stability in MENA: Evidence from poverty and inequality[ J].Finance Research Letters,2018(24):230 ~ 237.

[12] Rizwan Mushtaq, Catherine Bruneau. Microfinance, financial inclusion and ICT: Implications for poverty and inequality[ J].Technology in Society,2019:59.

[13] 左停,徐加玉,李卓.摆脱贫困之“困”:深度贫困地区基本公共服务减贫路径[J].南京农业大学学报(社会科学版),2018(2):35 ~ 44+158.

[14] 王文略,朱永甜,黄志刚,余劲.风险与机会对生态脆弱区农户多维贫困的影响——基于形成型指标的结构方程模型[ J].中国农村观察,2019(3):64 ~ 80.

[15] 陈啸,吴佳.我国金融精准扶贫协同治理模式研究[ J].中国行政管理,2018(10):68 ~ 72.

[16] Katsushi S. Imai. Microfinance and household poverty reduc-tion: New evidence from india[ J].World Development,2010(12):1760 ~ 1774.

[17] Johan Bastiaensen, Tom De Herdt,Ben D' Exelle. Poverty reduction as a local institutional process[ J].World Development,2004(6):979 ~ 993.

[18] Sam Geall,Wei Shen,Gongbuzeren. Solar energy for poverty alleviation in China: State ambitions, bureaucratic interests, and local realities[ J].Energy Research & Social Science,2018(41):238 ~ 248.

[19] Nikos Papadakis, Eirini Amanaki,Maria Drakaki, Sofia Saridaki. Employment/ unemployment, education and poverty in the Greek Youth, within the EU context[ J].International Journal of Educational Research,2020(99):248 ~ 256.

[20] Zhang J. P.,Zuo F., Zhou Y. M., Zhai M. X., Mei L., Fu Y. D., Cheng Y. Q.. Analyzing influencing factors of rural poverty in typical poverty areas of Hainan province: A case study of Lingao county[ J].Chinese Geographical Science,2018(6):1061 ~ 1076.

[21] Meghana Ayyagari,Thorsten Beck,Mohammad Hoseini. Finance, law and poverty: Evidence from India[ J].Journal of Corporate Finance,2020(60):765 ~ 778.

[22] 吴本健,葛宇航,马九杰.精准扶贫时期财政扶贫与金融扶贫的绩效比较——基于扶贫对象贫困程度差异和多维贫困的视角[ J].中国农村经济,2019(7):21 ~ 36.

[23] 卫小将.精准扶贫中群众的“求贫”心理与情感治理[ J].中国行政管理,2019(7):72 ~ 76.

[24] 卫小将.精准扶贫与主体性塑造:再认识与再反思[ J].中国行政管理,2018(4):39 ~ 43.

[25] Zhang Y. L., Zhou X. Y., Lei W.. Social capital and its con-tingent value in poverty reduction: Evidence from western China[ J].World Development,2017(93):350 ~ 361.

[26] 何植民,陈齐铭.精准扶贫的“碎片化”及其整合:整体性治理的视角[ J].中国行政管理,2017(10):87 ~ 91.

[27] 渠鲲飞,左停.协同治理下的空间再造[ J].中国农村观察,2019(2):134 ~ 144.

[28] 樊红敏,刘晓凤.模糊性治理:县域政府社会冲突治理运作逻辑[ J].中国行政管理,2019(10):81 ~ 87.

[29] Zhang R. X., Sami Ben Naceur. Financial development, inequa-lity, and poverty: Some international evidence[ J].International Review of Economics and Finance,2019(61):1 ~ 16.

[30] 郭元源,贺易宁,邓晓慧.基于QCA方法的创新资源诅咒治理模式研究[ J].科研管理,2019(4):83 ~ 91.

[31] 杜运周,贾良定.组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路[ J].管理世界,2017(6):155 ~ 167.

[32] 郭劲光,俎邵静,邓韬.扶贫资源配置低效问题研究:生成机制与治理路径[ J].农业经济问题,2019(7):56 ~ 65.

[33] 檀学文.贫困村的内生发展研究——皖北辛村精准扶贫考察[ J].中国农村经济,2018(11):48 ~ 63.

[34] 李健,张米安,顾拾金.社会企业助力扶贫攻坚:机制设计与模式创新[ J].中国行政管理,2017(7):67 ~ 72.

[35] 张明,杜运周.组织与管理研究中QCA方法的应用:定位、策略和方向[ J].管理学报,2019(9):1312 ~ 1323.

[36] Schneider C. Q., Wagemann C.. Set-theoretic methods for the social sciences: A guide to qualitative comparative analysis[M].Cambridge:Cambridge University Press,2012:1 ~ 350.

[37] 徐广平,张金山,杜运周.环境与组织因素组态效应对公司创业的影响——一项模糊集的定性比较分析[ J].外国经济与管理,2020(1):3 ~ 16.

[38] Crilly D., Zollo M., Hansen M. T.. Faking it or muddling through? Understanding decoupling in response to stakeholder pressures[ J].Academy of Management Journal,2012(6):1429 ~ 1448.

[39] Chen L., Li Y., Fan D.. How do emerging multi-nationals configure political connections across institutional contexts?[ J].Global Strategy Journal,2018(3):447 ~ 470.

[40] 張延龙.信任困境、合作机制与“资产收益扶贫”产业组织发展——一个农业龙头企业垂直解体过程中的策略与实践[ J].中国农村经济,2019(10):81 ~ 97.

[41] 张驰,郑晓杰,王凤彬.定性比较分析法在管理学构型研究中的应用:述评与展望[ J].外国经济与管理,2017(4):68 ~ 83.

[42] 杨志军.模糊性条件下政策过程决策模型如何更好解释中国经验?——基于“源流要素+中介变量”检验的多源流模型优化研究[ J].公共管理学报,2018(4):39 ~ 51+151.

[43] 李宜钊,徐艳晴.精准扶贫中信息失准的发生机理——基于问题的复杂性与技术治理效用边界的解读[ J].中国行政管理,2019(11):19 ~ 24.

[44] James T. Bang, Aniruddha Mitra, Phanindra V. Wunnava. Do remittances improve income inequality? An instrumental variable quantile analysis of the Kenyan case[ J].Economic Modelling,2016(58):394 ~ 402.

[45] Roberto Sanz, José Alfredo Peris, Juan Escámez. Higher educa-tion in the fight against poverty from the capabilities approach: The case of Spain[ J].Journal of Innovation & Knowledge,2017(2):53 ~ 66.

[46] 黄承伟,陆汉文,刘金海.微型金融与农村扶贫开发——中国农村微型金融扶贫模式培训与研讨会综述[J].中国农村经济,2009(9):93 ~ 96.