中国流动人口基本公共卫生服务均等化分析

2020-12-28胡联张小雨

胡联 张小雨

摘 要:利用2017年中国流动人口动态监测调查专题数据,基于Probit模型分析城市户籍人口与流动人口享受基本公共卫生服务的现状及其差异。实证研究结果表明:(1)流动人口享受基本公共卫生服务水平相较于户籍人口普遍较低,具有本地户籍的人口比流动人口更易于获取基本公共卫生服务;(2)户籍与流动人口内部基本公共卫生服务可及性具有个体异质性;(3)将抽样城市分为东部、中部和西部三个地区,发现户籍性质对基本公共卫生服务可及性的影响存在地区差异性。最后,提出从推进户籍制度改革、提升流动人口健康素养,建立健全内部机制、加大卫生资源供给以及落实便民利民措施等方面来逐步实现流动人口享受基本公共卫生服务均等化。

关键词:流动人口;户籍人口;基本公共卫生服务;Probit

中图分类号:C924.24文献标识码:A文章编号:1672-1101(2020)06-0031-07

Abstract: This paper analyzes the current situation and differences of urban registered population and floating populations access to basic public health services based on the thematic data of Chinas floating population dynamic monitoring survey in 2017 and Probit model.The empirical results show that:(1) the level of basic public health services enjoyed by the floating population is generally lower than that of the registered population, and the population with local registration is easier to access to basic public health services than the floating population; (2) There is individual heterogeneity in the accessibility of basic public health services within the household registration and floating population; (3) The sampled cities were divided into eastern, central and western regions, and regional differences were found in the impact of the nature of household registration on the accessibility of basic public health services.Finally, this paper proposes to gradually realize the equalization of the floating populations access to basic public health services from the aspects of promoting the reform of the household registration system, improving the health literacy of floating population, establishing and perfecting internal mechanisms, increasing the supply of health resources and implementing measures for the convenience and benefit of the people.

Key words:Floating population; Registered population; Basic public health services; Probit

一、問题的提出

2020年4月9日,中共中央、国务院印发《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,这是中央关于要素市场化配置的第一份文件。文件明确指出,深化户籍制度改革,建立城镇教育、就业创业、医疗卫生等基本公共服务与常住人口挂钩机制,推动公共资源按常住人口规模配置。政策旨在更好地实现基本公共服务向常住人口转变,确保户籍人口不再是主要受众。上述举措对进一步加强我国流动人口享受基本公共卫生服务均等化具有重要意义。

根据国家卫生健康委员会年度最新调查数据显示2018年中国仍有2.41亿人口处于“流动”状态[1],流动人口对推进城市建设具有重要意义。《流动人口健康教育和促进行动计划(2016—2020年)》[2]中明确提出要精准、有效开展流动人口健康教育工作及建立健全的相关工作机制,进一步提高流动人口基本公共卫生服务可及性。但是,面对我国城镇化发展的转变,城市流动人口空间结构模式的日趋复杂,对流动人口服务管理政策体系提出了更高的要求。城市倾向的公共政策从根本上导致了流动人口向城市输送的不完整状态,户籍制度的“排他性”仍在较大程度上约束着城市流动人口的社会融合,进一步阻碍了基本公共卫生服务的均等化进程。倾斜化的基本公共卫生服务供给使流动人口依然无法与户籍人口享受同等社会福利,由此呈现的“半城镇化”现象逐渐成为城镇化进程中一个亟待解决的重要问题。因此,如何进一步完善流动人口享受基本公共卫生服务“均等化”是值得深究的问题。

目前,国内学术界对流动人口享受基本公共卫生服务现状的描述大都围绕某一单一地区展开,缺乏对区域差异性的定性分析和实证研究。基于此,笔者在现存研究基础上,利用2017年中国流动人口动态监测调查专题数据,分析流动人口与户籍人口享受基本公共卫生服务可及性与个体异质性,同时依据区域划分标准,验证我国东部、中部和西部的地区差异性,为推进我国城市流动人口享受基本公共卫生服务“均等化”提供有针对性的参考依据。

二、文献综述与研究假说

流动人口如何实现基本公共卫生服务均等化是扎实推进我国现阶段民生发展的重要问题,也是世界各国面临的难题。由于国外基本没有类似中国的户籍制度,人口流动存在随意性。西方学者早在19世纪后期就从不同视角对人口流动现象进行深入分析。针对人口迁徙催生了特定的基本公共卫生服务问题,早期学者Samuelson[3]提出主流公共产品理论,标志着公共产品理论的萌芽和开端,强调政府在决定公共产品特性中的主导作用。Tiebout [4]认为在人口流动不受限制的情况下,居民会选择能够最大化满足其偏好的公共服務的城市,即著名的“用脚投票”理论。后有学者James R Tobin[5]强调卫生保健、医疗等稀缺的公共卫生资源应当实现“特定的平均主义”。Christa等[6]以欧洲非正规移民的基本精神健康服务问题为切入点,认为资源供给不足是导致上述问题的主要原因。Dauvrin M等[7]指出,即便各医疗体系不尽相同,人口流动在公共医疗卫生方面大多同样面临着诸如社会融合不足、医疗服务时效低下等困难。总体来看,国外相关研究大致从初期的基于公共产品理论、公平正义理论等学理分析逐步过渡到以基本公共卫生服务均等化障碍分析与机制优化为主的探讨。相比于国外研究,国内学者对流动人口基本公共卫生服务研究起步更晚。近年来我国流动人口基本公共卫生服务的相关研究大都从经济整合、社会适应、文化习得和心理认同等多个维度探讨流动人口基本公共卫生服务现状,但总体来看对空间演化分析存在明显不足。

实现流动人口与户籍人口享受基本公共卫生服务“均等化”是推进社会协调发展的应有之义。但在实践过程中,孙文凯等[8]指出由于户籍制度仍在较大程度上制约着城市的阶层结构与社会融合问题,流动人口与户籍人口的社会经济状况存在较强的异质性。郝爱华和王晔[9]等认为基本公共卫生服务项目落实不规范、项目执行力疲软进一步阻碍了广东省人口均等化享有相应福利。周钦和刘国恩[10]强调在现行医疗保险制度的约束下,医保受益性存在显著的户籍差异。陶印华和申悦[11]指出流动人口的就医可达性明显低于户籍人口,并且整体表现为自内城区向郊区逐渐降低。与此同时,唐丹和王菲[12]发现流动老人基本公共卫生服务可及性偏低且存在个体差异性,需要给予重点关注。严琼和童连[13]针对2014年全国流动人口卫生计生动态监测数据中的15至24岁青年人群样本研究发现,青年流动人口基本公共卫生服务可及性总体水平偏低,建议加大对上述人群职业病、性病防治以及生殖保健方面的健康教育。

我们注意到,流动人口依然尚未实现享受基本公共卫生服务“均等化”。这可能是因为基本公共卫生服务管理模式粗放化、简单化,没有针对不同情况进行区别对待,无法满足流动人口对基本公共卫生服务的差别化要求。此外,现有研究也进一步表明,即便在流动人口内部,不同人群间对基本公共卫生服务利用水平也可能存在显著差异。因此,本文提出如下研究假设:

H1:具有本地户籍的人口比流动人口更易于获取基本公共卫生服务。

H2:户籍与流动人口的基本公共卫生服务可及性具有个体异质性。

随着我国新型城镇化的推进,李伯华等[14]强调各地区人口的变化、迁移对国内经济的发展起到了积极作用。目前,我国流动人口的流入地分布格局尚没有出现根本性变化,整体仍呈现由中西部向东部地区流动,区域分布不均衡。段成荣等[15]基于第五次和第六次全国人口普查及2015年全国1%抽样人口调查数据研究发现,跨省流动人口相对减少,但省内流动拉力有所上升,且西部地区表现最为突出,中部次之,东部最小。余欣甜[16]揭示其主要原因是由于城市之间经济发展程度不同所带来的吸引力差异。另一方面,随着上述人口流动导向态势的增强,戚伟等[17]统计显示我国常住人口城镇化率显著高于户籍人口城镇化率,且流动人口对其具有显著拉动作用。这就需要国家对各地区公共资源配置差别化,缓解流动人口聚集地区压力。此外,就我国现有政策而言,中央与省级财政对东、中、西部按不同比例予以基本公共卫生服务专项补助资金。段丁强等[18]认为政府能否实现地区间筹资机制的优化在较大程度上会进一步影响各地区流动人口基本公共卫生服务可及性。童光辉和赵海利[19]提出上级政府可以依据各地区经济发展水平以及人口流动差异,在全国统一的基础上给予地方政策支持与财力补助。

基于上述现实背景,提出如下研究假设:

H3:户籍性质对基本公共卫生服务可及性的影响存在地区差异性。

三、数据来源与变量选取

(一)数据来源

本文数据来源于国家卫生和计划生育委员会于2018年9月发布的“2017年流动人口与户籍人口对比专题调查(C、D卷)”。该调查以国家卫计委2016年全员流动人口年报数据为抽样框,采用分层、多阶段、与规模成比例的PPS抽样方法,选取八个城市江苏省苏州市、山东省青岛市、河南省郑州市、湖南省长沙市、广东省广州市、重庆市九龙坡区、云南省西双版纳州、新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市进行采样,总样本量包括1.4万户籍人口和1.399 8万流动人口。其中,C卷调查对象为在本地居住一个月及以上、非本区(市、县)户口的15周岁及以上的男性和女性流动人口;D卷调查对象为采用配额的方式确定的具有调查区、县户口且在调查区、县居住生活工作,年龄15周岁及以上的人口。

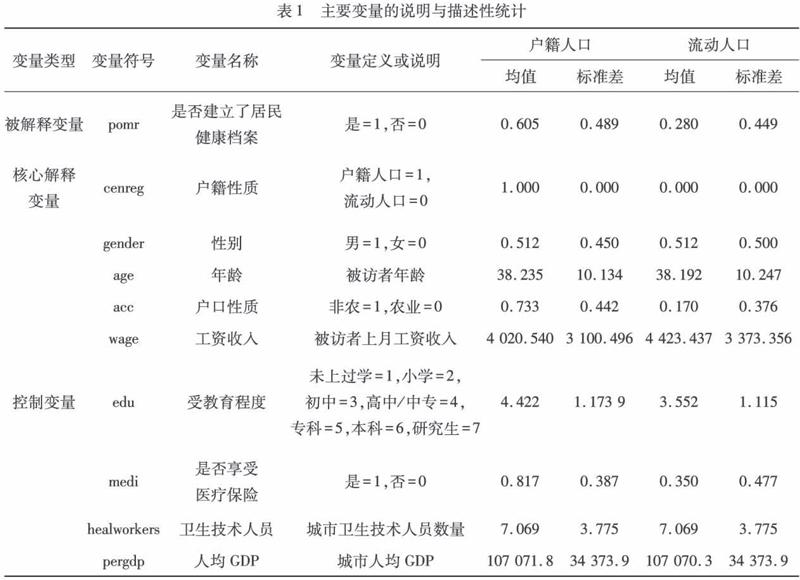

(二)变量定义与分析

基于实际研究内容需要和数据的可获得性,在模型构建中,居民是否建立健康档案为被解释变量,户籍性质为核心解释变量。控制变量则分为两个层次,一是包括性别、年龄、受教育程度、户口性质、工资收入及医疗保险的微观个体层数据来源于2017年流动人口与户籍人口对比专题调查(C、D卷);二是包括城市卫生技术人员数和城市人均GDP的宏观层数据来源于各城市2017年统计年鉴。各主要变量描述性统计分析如表1所示。

四、模型设定与实证分析

(一)计量模型设定

本文结合具体研究问题,Probit模型设定如下:

其中,set为是否建立居民健康档案,如果建立了居民健康档案取1,反之则取0。cenreg为表示户籍性质的虚拟变量,是户籍人口取1,流动人口则取0。control是控制变量。我们将重点关注核心解释变量的系数α1。

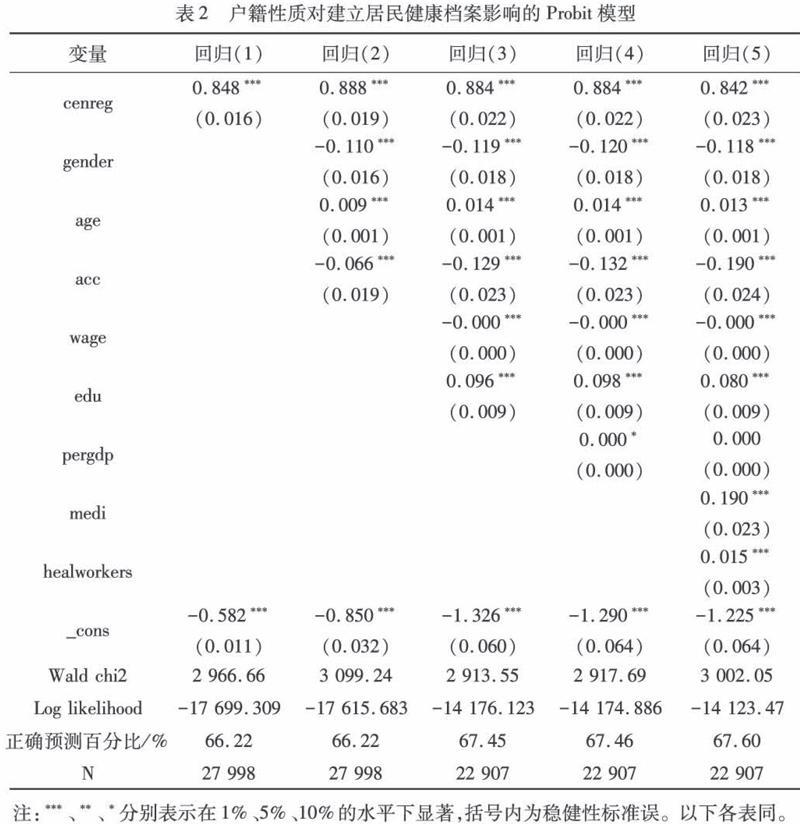

(二)基准模型估计结果

估计结果如表2所示,5个基准回归的对数似然值分别为-17 699.309、-17 615.683、 -14 176.123、 -14 174.886和-14 123.47;5个模型的正确预测百分比都在66.22%以上,模型拟合效果较好。回归(5)的户籍性质cenreg的系数为0.842且在1%的置信水平下显著,这说明户籍性质对居民建立健康档案有显著正向影响,户籍人口相较于流动人口基本公共卫生服务中居民健康档案建档率更高。该结果支持了研究假设H1。

其次,对回归模型中的控制变量进行分析,性别、年龄、受教育程度、户口性质、工资收入、医疗保险及城市卫生技术人员数量均为户籍与流动人口建立居民健康档案的影响因素。其中,年龄、受教育程度、医疗保险以及卫生技术人员数量回归系数均为正,且在 1% 的置信水平下显著,表明具有较高的受教育水平、有医疗保险、年龄偏大和医疗卫生资源配置丰富地区的流动人口建立健康档案的可能性更高。此外,性别、户口性质也通过了1% 水平的显著性检验,且系数为负,说明非农户口、女性流动人口的健康档案建档率相对更高。该结果支持了研究假设H2。

上述变量对户籍与流动人口建立健康档案的影响差异,一定程度上反映出基本公共卫生服务可及性更加依赖人们的主动参与意识,仅靠单纯的增加基本公共卫生服务供给不一定能够带来基本公共卫生服务可及性的提升。

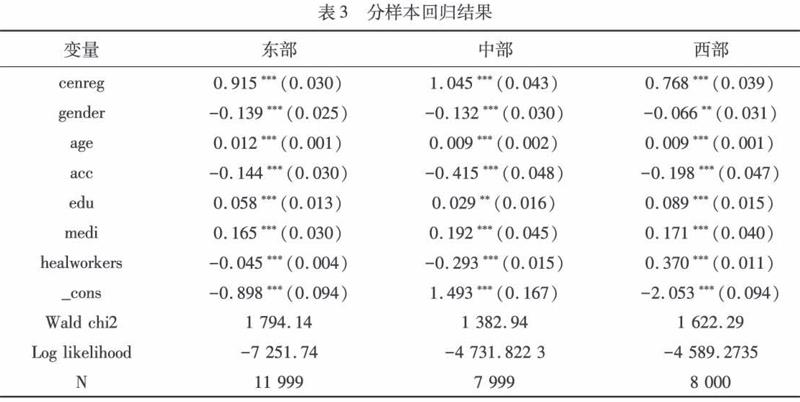

(三)分样本回归

为了进一步检验户籍性质对基本公共卫生服务可及性的影响存在地区差异性,笔者依据区域划分标准,将八个城市依次分为东部、中部和西部三个地区。其中,东部地区包括广州市、苏州市和青岛市;中部地区包括长沙市和郑州市;西部地区包括重庆市、乌鲁木齐市和西双版纳傣族自治州。建立分区域probit模型,实证结果如表3所示,东部、中部和西部三个地区的户籍性质cenreg系数依次为0.915、1.045和0.768,且均通过1%的显著性水平,表现出正向影响。其中,中部地区户籍性质cenreg系数最高,东部地区次之,西部地区相对较低。该结果支持了研究假设H3。相较于西部地区,东、中部地区常住人口基本公共卫生服务可及性更易于受到户籍性质的影响,这可能是因为:户籍性质对基本公共卫生服务可及性的影响涉及一系列社会问题与政策问题。尽管近年来我国城市化水平显著提高并持续增长,但流动人口享受基本公共衛生服务水平相较于户籍人口普遍较低。事实上,我国西部地区经济发展水平与东、中部地区存在一定的差距,使得大量劳动人口由西部地区向东、中部地区流动,这无疑对东、中部地区流动人口的基本公共卫生服务管理提出了更高的要求,加大了管理难度。因此,各地要充分认识推进流动人口享受基本公共卫生服务均等化工作的重要性,提升基层服务能力和服务水平,加强构建“政策统筹、保障有力、信息共享、科学评估”的流动人口基本公共卫生计生服务均等化运行机制,进一步完善覆盖卫生计生服务网络体系,确保真正全方位、全周期惠及外来务工人员、随迁家属及老人等各类群体。然而,落实流动人口基本公共卫生服务均等化为核心的各项政策体系,在常住人口基数相对较大的中、东部地区往往更易处于“灰色地带”。此外,另一个差距体现在中央财政对各地区基本公共卫生服务的经费投入。我国现有基本公共卫生服务筹资按照常住人口拨付,但西部地区经济发展相对滞后,鉴于各地方政府财力状况的差异,中央财政补助政策承担了较东中部地区更多的筹资责任。

(四)稳健性分析

此外,进一步检验上述结果是否稳健,本文选取调整被解释变量的方法。利用户籍性质对接受健康教育服务的影响进行稳健性检验。考察户籍性质对接受至少一项健康教育服务的影响。其中,被解释变量为是否接受至少一项健康教育服务,控制变量与基准模型相同。实证结果如表4所示,户籍性质cenreg的系数均为正且显著,表明户籍人口比流动人口健康教育服务推进的更好。其他控制变量的相关系数正负与显著性没有较大变化,证实了上文基准回归结果的稳健性。该结果进一步支持了研究假设H1。

五、结论与建议

本文研究结果发现:第一,在我国快速城镇化背景下,户籍与流动人口基本公共卫生服务可及性存在明显差异,流动人口作为特殊群体,其基本公共卫生服务可及性相较于户籍人口普遍较低。第二,流动人口的基本公共卫生服务可及性具有个体异质性,具有较高的受教育水平、有医疗保险、年龄偏大和医疗卫生资源配置丰富地区的流动人口获取基本公共卫生服务的可能性更高。第三,户籍性质对基本公共卫生服务可及性的影响存在地区差异性,相较于西部地区,东、中部地区常住人口基本公共卫生服务可及性更易于受到户籍性质的影响。

根据上述结论,对如何进一步完善流动人口享受基本公共卫生服务“均等化”,提出以下四点建议:

(一)推进户籍制度改革,完善公共资源配置

加强落实医疗卫生方面的基本公共服务与常住人口挂钩机制,确保暂时无法获得居住地户籍的常住人口,未来也将逐步享受平等的基本公共卫生服务。持续推动公共资源更多地按照地区之间的常住人口规模进行配置,实现已经长期在城市居住和就业人口的重大利好。

(二)强化宣传倡导,提升流动人口健康素养

各地区卫生计生部门需要善于借助适宜的媒体形式,积极探索针对不同流动人口群体的多种有效的差别化宣传途径。通过多种宣传途径强化健康教育,调动当地流动人口的参与热情。进一步开发、制作、发放流动人口易于接受的宣传资料,提高人们对职业病、结核病、慢性病及其他传染性疾病的防治知识。

(三)建立健全内部机制,推动形成有利的政策环境

东、中、西部各地区卫生计生部门要进一步加强卫生计生资源整合,建立健全内部工作协调机制,统筹协调各相关部门,优化卫生资源配置水平,创新服务模式,切实提高卫生计生部门的服务效率。

(四)加大卫生资源供给,落实便民利民措施

城市倾向的公共政策从根本上导致了流动人口向城市输送的不完整状态,使其依然无法与户籍人口享受同等服务与社会福利。需要政府通过各种渠道加大基本公共卫生服务供给。在资金筹措上,既要投入本地政府财政资源,也要加大中央政府对人口流入地的基本公共卫生服务补贴。

参考文献:

[1] 国家卫生健康委员会.中国流动人口发展报告(2018)[EB/OL].http://www.nhc.gov.cn/wjw/xwdt/201812/a32a43b225a740c4bff8f2168b0e9688.shtml.

[2] 国家卫生计生委.流动人口健康教育和促进行动计划(2016—2020年)[EB/OL].http://www.nhc.gov.cn/ldrks/s3577/201606/36d327fbe90d4e0783bc4d5940 aecd99.shtml.

[3] Samuelson Paul A.The Pure Theory of Public Expenditure[J].The Review of Economics and Statistics,1954,36(4): 387-389.

[4] Charles M,Tiebout A.Pure Theory of Local Expenditures[J].Journal of Political Economy,1956,64(5):416-424.

[5] 于萍.四川省基本公共文化服务均等化问题研究[D].杭州:浙江大学硕士学位论文,2011.

[6] Christa Stramayr, Aleksandra Matanov, Stefan Barros, etal.Mental health care for irregular migrants in Europe: barriers and how they are overcome[J].BMC Public Health, 2012 (12):367-378.

[7] Dauvrin M, Lorant V, Sandhu S, et al.Health care for irregular migrants: pragmatism across Europe: a qualitative study [J].BMC Research Notes,2012 (5):99-107.

[8] 孙文凯,白重恩,谢沛初.户籍制度改革对中国农村劳动力流动的影响[J].经济研究,2011(1): 28-41.

[9] 郝爱华,王晔,许淼杰,等.广东省基本公共卫生服务项目实施现状、问题及对策[J].中国公共卫生管理,2017,33(6):750-756.

[10] 周钦,刘国恩.医保受益性的户籍差异——基于本地户籍人口和流动人口的研究[J].南开经济研究,2016(1):77-94.

[11] 陶印华,申悦.医疗设施可达性空间差异及其影响因素——基于上海市户籍与流动人口的对比[J].地理科学进展,2018,37(8):1 075-1 085.

[12] 唐丹,王菲.流动老人基本公共卫生服务利用及影响因素研究[J].中国卫生政策研究,2018,11(2):17-22.

[13] 严琼,童连.青年流动人口基本公共卫生服务利用及影响因素分析[J].中国公共卫生,2019,35(6):680-684.

[14] 李伯华,宋月萍,齐嘉楠,等.中国流动人口生存发展状况报告——基于重点地区流动人口监测试点调查[J].人口研究,2010,34(1):6-18.

[15] 段成荣,赵畅,吕利丹.中国流动人口流入地分布变动特征(2000—2015)[J].人口与经济,2020(1):89-99.

[16] 余欣甜.常住-户籍人口缺口:我国分区域人口迁移流动的动态和特点[D].上海:复旦大学硕士学位论文,2014.

[17] 戚伟,刘盛和,金浩然.中国户籍人口城镇化率的核算方法与分布格局[J].地理研究,2017,36(4):616-632.

[18] 段丁強,应亚珍,周靖.促进我国流动人口基本公共卫生服务均等化的筹资机制研究[J].人口与经济,2016(4):34-44.

[19] 童光辉,赵海利.新型城镇化进程中的基本公共服务均等化:财政支出责任及其分担机制——以城市非户籍人口为中心[J].经济学家,2014(11):32-36.

[责任编辑:范 君]