信息科技学科中德育渗透的策略探究

2020-12-28邱振华

邱振华

【摘要】信息科技学科作为一门年轻的学科,其德育内涵具有时代性、新颖性等特征。如何处理好技术与人的关系,正确认识技术,培养信息社会责任是信息科技学科德育教育的重点。本课例讲述了信息科技学科中落实德育教育的“项目化”、“体验化”与“探究化”三种策略,希望能为各学科渗透德育教学提供一些方法与思路。

【关键词】信息科技 德育渗透

【中图分类号】G41 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2020)45-0086-02

一、课例背景

习总书记在全国教育大会上指出:“立德树人是教育的根本任务”。作为一线教师,能否在学科中有效渗透德育教育,对培养中国特色社会主义接班人起着举足轻重的作用。信息科技学科作为一门年轻的学科,其德育内涵虽不及其它学科那样源远流长,但却有其时代性、新颖性等特征。随着信息技术的飞速发展,几乎每年都有新的名词诞生:区块链、大数据、人工智能……一方面新技术的到来为我们的生活带来了充分的便利,另一方面也随时可能产生具有时代特征的全新德育问题,如“信息安全”、“网络成瘾”、“人工智能伦理”等。如何在负责、合理地使用信息技术的同时,又能使得技术利于社会与他人,符合社会的法律法规、道德伦理等是信息科技学科德育渗透的重要内容。

人工智能技术是当下最为火热的信息技术之一,2017年国务院印发的《新一代人工智能发展规划》中明确指出需在中小学阶段设置人工智能相关课程,逐步推广编程教育。在这样的背景下,笔者尝试在初中学段以Python语言这种与人工智能密切相关的代码化编程语言为载体,以单元系列课程的形式开展人工智能的教学实践,在让学生学习新技术的同时探究其背后蕴藏的信息社会责任,以此实现学科德育渗透的目标。

下面,笔者以该单元系列课程中的一个课例——《抽獎游戏的奥秘》来分享一下笔者的德育渗透策略:

二、课例过程

《抽奖游戏的奥秘》是根据《上海市初中信息科技学科教学基本要求(试验本)》第七单元《新技术体验与探究》的要求,选择与人工智能紧密相关的Python语言作为新技术进行学习体验的单元系列课程中的第四个项目,教学对象为六年级学生。

本课的教学内容为编写一个“抽奖游戏”小程序,采用项目活动的形式展开,具体流程分为“体验抽奖游戏”、“设计抽奖游戏”、“探究抽奖游戏”三个部分(如图1)。

在第一个部分中,通过让学生“玩”一个模拟抽奖小程序(图2),引入本课项目内容。学生兴致盎然地体验着程序,不时发出“一等奖”的欢呼声。在这个愉快的体验过程中,学生明确了范例抽奖程序的规则(三个数字相同为一等奖,两个数字相同为二等奖,三个数字不同为三等奖),激起了学习兴趣,为后续自行编写程序打下良好的基础。

在第二个部分中,主要让学生学习本课的核心知识技能——逻辑运算符和多分支选择结构。学生在教师的引导、活动任务支架的辅助及“半成品”项目程序的帮助下,通过观察、比较、探讨等形式明确了程序的核心算法,补全了程序的核心代码,用Python语言再现了范例程序的效果,实现了从玩游戏的“体验者”到设计游戏的“制作者”的身份转变。

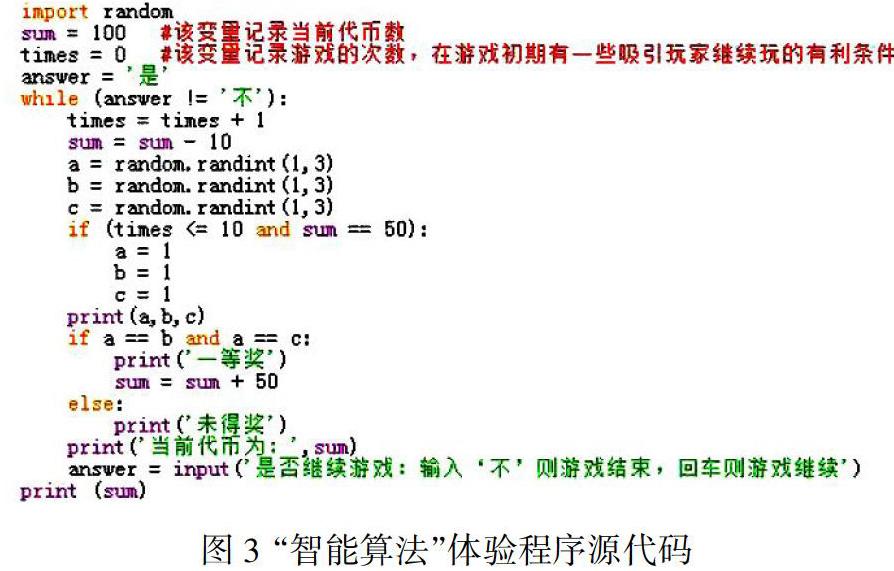

在第三个部分中,首先让学生进一步探究自己设计的程序运行结果,发现得二等奖的次数会多一些,而后引入情境“初始代币100枚,每次游戏消耗10枚,获得三等奖奖励0枚代币,获得二等奖奖励20枚代币,获得一等奖奖励30枚代币”,在这样的情境下,算法对于“商家”来说是否合理?学生扮演“商家”的角色进一步探索,从数学概率统计入手发现了算法的不合理之处(二等奖概率为66.67%),而后提出了优化算法的策略,如进行数值调整(如每次抽奖需花费50个代币)、如进行规则调整(如三个数字均不相等为二等奖,两个数字相等不得奖)等,体验到算法在解决实际问题中的重要性。在课例的最后,教师给出了一个“智能算法”程序(图3)让学生进一步探究。该程序在游戏初期会让游戏者“中奖”以吸引游戏者继续游戏,而随着游戏的深入,游戏者会“越亏越多”。学生在“巨额亏损”后,探究并发现了隐藏在程序代码背后的“奥秘”——抽奖游戏背后的规则不仅可以自己设定,更可以利用人的贪心心理“请君入鳖”。在这样的基础上,最后讨论现实中存在的“赌博机”现象学生便有话可说,学生从程序算法的角度真正理解了赌博的危害性,甚至有学生表示,可以让赌徒来玩他编的抽奖程序,以便戒掉赌瘾,从而实现了从游戏制作者向技术思考者的升华。

三、信息科技学科中德育渗透的策略

(一)以“项目化”的策略作为德育教育的载体

苏霍姆林斯基说过:“道德教育成功的‘秘诀在于,当一个人还在少年时代的时候,就应该在宏伟的社会生活背景上给他展示整个世界、个人生活的前景”。这句名言说明了德育教育的实施载体——在特定社会背景上的真实世界和生活。德育教育源于生活、融于生活、高于生活,没有生活这个载体,德育教育就是无源之水、无本之木,无法落地。

采用“以项目活动开展学习”的教学策略,是信息科技学科的特色之一。通过开发贴近学生特点、与生活密切联系的项目活动,把三维目标有机融合在活动中,对于德育教育的落地有着巨大的帮助。首先是源于项目活动的生活化情境:一方面,项目活动是源于真实世界和生活的,能自然地与学生产生联结,如课例中的“抽奖小游戏”,只要上过网的学生基本都体验过;另一方面,贴近学生生活的项目活动可以充分激发学生的学习兴趣,课例中学生此起彼伏的“中奖”呼喊便充分印证了这一点。其次是源于项目活动的组织形式:项目活动强调学生的主动参与构建,而不是教师的被动讲授灌输;项目活动除了学习的终结性结果外,也同样重视学习过程中的体验与感悟。凡此种种都与德育教育“在真实世界中潜移默化地渗透”的理念相吻合。

(二)以“体验化”的策略作为德育教育的内化

苏霍姆林斯基还说过:“道德准则,只有当它们被学生自己去追求、获得和亲自体验过的时候,只有当它们变成学生独立的个人信念的时候,才能真正成为学生的精神财富”。德育教育如果仅仅存在于言语中,那么它是静态的、惰性的,但如果存在于体验中,那便是动态的、灵性的。死记硬背的只是文字上的德育,而不是思想上的德育,思想上的德育内化必然是一个实践、体验、感悟的过程。

信息科技学科作为一门偏重于操作实践的学科,为德育教育的内化提供了充足的体验条件,但良好的体验条件并不代表一定有预期的体验结果。体验既不是在限定框架下按部就班的操作,也不是“放羊式”的随意活动。其关键是要让学生在特定情境问题的引领下,在教师及学习支架的辅助下,主动地、有目的地进行观察、实验、分析、思考等系列活动,在知识的学习构建中掌握其背后的规律、明白其蕴含的道理,实现德育教育的内化。

在本课例中,其特定的情境问题是使用Python语言再现趣味抽奖程序。在具体教学中,考虑到代码化编程对于初中学生来说有较高的学习难度,因此笔者采用了活动任务支架及“半成品”项目程序等形式降低学习难度,让学生把主要精力放在核心算法的研究上,通过观察、比较、分析、设计等环节,学生再现了趣味抽奖程序,体验到算法对于程序控制的重要性,明白了一切程序都是由人为设计的算法所控制的这一原理,体会到了“科技以人为本”的内涵。

(三)以“探究化”的策略作为德育教育的升华

陶行知先生说过:“单单劳力,单单劳心都不算是真正之做。真正之做须是在劳力上劳心”。一定程度上可以引申为学习活动需要用生命进行参与,即身体、心理、精神等方面的全面参与。就信息科技学科而言,笔者认为仅仅掌握技术、了解技术背后的原理对于德育教育来说仍显不足,还需明白技术这把双刃剑所带来的社会影响,从而担负起个人所需承担的信息社会责任。想要做到这一点,需要对技术背后的内涵进行深入探究,结合理性认识与感性认识两方面实现德育教育的升华。理性认识主要指经过缜密逻辑的探究后得出的外显结论,感性认识则是指探究过程中的情绪情感等内隐感受。

在本课例中,从数学概率的统计角度去探究奖项的分布情况与从程序代码的角度去探究“巨额亏损”的原因属于理性认识层面,让学生扮演“商家”的角色与亲自体验“巨额亏损”的过程属于感性认识层面,且两者之间是一种直接的、实际的相互作用關系,达到了理性与感性认识联结结合的效果。在最后讨论现实中的“赌博机”现象时,学生便能很自然地激发出一定的信息社会责任感,从程序算法的角度阐述赌博的危害性,用信息科技学科特有的思维方法辩证地认识信息技术与人的关系。

国无德不兴,人无德不立。教师作为德育工作者,如何发挥自己的学科优势,把学科知识真正融入到学生的精神发展和德性成长中去,是立德树人的重要任务之一。希望本文能起到抛砖引玉的作用,为各学科渗透德育教学提供一些方法与思路。

参考文献:

[1]石霞.高中信息技术课堂管理中渗透德育的思考[J].学周刊,2019.09

[2]郭丽丽.高中信息技术课中的德育渗透[J].基础教育研究,2019.02

[3]郭丽丽.高中信息技术课德育渗透教学策略研究[J].中学教学参考,2018.11

[4]余文森. 核心素养导向的课堂教学[M].上海教育出版社,2017