当代国家安全体系中的生物安全与生物威胁

2020-12-28刘跃进

【摘要】新冠肺炎疫情使全社会对与生物相关的安全问题空前关注,《生物安全法》的出台正当其时、恰逢其势,为“生物安全”热灶再添柴。然而,当前理论上与实践中均普遍存在混淆“生物安全”与“生物威胁”的情况,亟需科学区分与准确认识。在当代国家安全体系中,以生物物种、基因、生态、技术等方面安全为主要内容的“生物安全”,是国家安全的次级构成要素,应对重点是维持与保障;以“虫”“疫”等为主要威胁来源的“生物威胁”,是威胁危害国家安全的自然因素,应对重点是防控与消除。新冠肺炎疫情和非典疫情带给人们的首要教训是如何有效防控“生物威胁”,其次才是如何保障“生物安全”。理清概念才能全面准确认识生物与国家安全之间的多重关系,进而正确顺利推进与生物相关的国家安全治理。

【关键词】国家安全体系 生物安全 生物威胁 《生物安全法》

【中图分类号】D8/B81 【文献标识码】A

【DOI】10.16619/j.cnki.rmltxsqy.2020.20.005

新冠肺炎疫情使人们空前关注生物安全问题,但是“生物安全问题”并不仅仅是“生物安全”,还包括“生物威胁”,以及其他一些与生物相关的安全问题。无论在理论上还是在实践中,只有科学区分当代国家安全体系中“生物安全”和“生物威胁”两个不同概念,才能进一步全面准确地认识生物与国家安全的多重关系,从而顺利推进与生物相关的国家安全治理。

生物安全与生物威胁的起源

虽然人们经常提到“生物安全”一词,而且自古对人类安全和国家安全具有更直接意义和价值的也的确是作为人类生存必不可少自然条件的“生物安全”,但是,在人类历史上,最初引起人们注意的并不是一直“默默无闻”支撑人类生存发展的“生物安全”,而是“明目张胆”危害整个人类及个体生存发展的“生物威胁”。

从人类诞生之日起,地球上的生物就是人类生存发展必不可少的自然条件。自然界的植物果实、动物肉皮、微生物菌团等,是人类生存发展的天然养料,它们在人类生存环境中的安全存在是人类安全存在的必要前提。如果自然界没有适合人类食用的植物果实和种子,没有能够供人类衣食的动物皮毛和肉,没有在人体内帮助机体平衡生长的各种有益微生物,人类就难以生存和发展壮大,甚至难以获得基本的安全。因此,这些被人类食用、使用、化用的动植物和微生物的安全,亦即“生物安全”,就成为人类安全的前提和条件。只是由于在人类诞生初期,地球上能够供人食用、使用的动植物相对于人类生存需要来说比较丰富,人体内默默滋养人体发育、成长、生存的微生物不为人知,因而人类根本不关注也没有意识到作为人类生存发展必要条件的动植物安全的存在,更没有意识到这样的“生物安全”是人类自身安全的基本前提和保障。相反,人类生存发展却在不断威胁和破坏着相关动植物的安全,破坏着生物安全。正是由于对于人类生存来说相关动植物并不稀缺,微生物更处于人类视线和意识之外,因而人类不会认识到生物安全及其特殊的重要性。

因此,虽然客观上,从本体论上看,在人类刚诞生的时候,甚至在人类还没有出现之前,生物安全就伴随着生物在地球上的出现而出现了,但在人类诞生后的相当长一段时期内,生物安全一直没有进入人类的视野和意识,生物安全对人类意识和人类生活来说似乎是不存在的。生物和生物安全对人类和人类安全的支撑和保障,在人类思想意识中长期处于休眠和隐性状态,没有被人类明确意识到,甚至连相应的“生物安全”一词也没有出現。生物及生物安全,在人类诞生后就一直在人们无意识、不关注、不关心、不珍惜的状态下默默地支撑人的生存发展和安全。

然而,如果不是站在人类的角度,不是以人类为中心,而是站在动植物的角度,以动植物为观察坐标,生物安全在人类不断获取动植物为己所用的过程中早已存在了,而对生物安全造成威胁和危害的恰恰正是食用、使用它们的人类。但对人类来说,作为自身食用和使用对象的动植物只要足够丰富,能够满足人类的生存需要,那么似乎这些生物的安全问题就不存在,更无需人类观察、思考和研究。作为例外,人类历史上只有个别生活无忧且对动植物充满同情心的人,以及个别哲学派别和个别宗教派别,在“万物齐一”“众生平等”等“悲天悯人”情结和哲学反思中,对人类猎杀动物,甚至对人类毁损植物,表示出不同程度的异见,提出过某些关注和关心人类之外其他动植物安全的观点和思想,从而使“生物安全”以某种形式进入人类视野,虽然这种视野一直模糊不清且难以扩展,长期内也并未成为人类思想的主流和正统。综上所述,“生物安全”就其本意来说,是在当代生态环境保护特别是动植物保护思潮兴起之后才得以彰显,成为人类思想体系的内容和科学研究的问题。

与“生物安全”没有也不会引起普遍关注和重视相反,“生物威胁”却是人类自诞生之日起就时时遇到的一种威胁,因而也成为早期人类时时处处都非常关心和重视的安全问题。人们在利用自然界动植物满足自身生存发展需要的同时,也受到自然界一些动植物的威胁和危害,特别是一些凶猛动物,以及对人类来说具有毒性的植物和微生物的威胁危害。许多大型凶猛动物,在躯体自然条件方面优于人类,从而在生产工具简陋、生产力低下的原始社会,成为人类生存的“天敌”。这是当时人类在日常生存、生活经验中就已充分认识到的事实。还有一些生物威胁,比如某些微生物对人类身体健康和生命安全的威胁危害,原始人虽然深受其害,但却对其难以有所认识。

无论是面对显而易见的猛兽毒蛇,还是面对不知所踪的细菌病毒,早期人类由于生产力低下和认识局限,都难以科学的解释和有效的应对,而只能凭借经验和想象,设定自然界存在各种超自然的力量、神灵,进而用巫术、仙术、神道、巫医等不同形式给予某种解释和解决。这就是说,人类自诞生之日起就深受各种“生物威胁”之害,也一直力图通过各种方式化解生物威胁。随着生产力不断提高,特别是近代以来科学技术不断进步,虽然还有某些生物威胁,如2020年全球范围内的新冠肺炎疫情,人类至今应对起来依然捉襟见肘,但大多数的生物威胁,特别是猛兽毒草类威胁,已经被人类成功化解。现在人类需要做的,就是对各种可能发生的新型生物威胁,特别是人类自己制造出来的生物威胁,保持头脑清醒,时刻提高警惕,并在科学技术开发和人文社会管理方面居安思危,尽早谋划,尽早布局,努力减少其对人类的伤害。

其实,无论是“生物安全”,还是“生物威胁”,不仅对整个人类安全来说是一个重要问题,对国家安全来说也是一个重要问题。在国家依然是当今世界主要行为体的情况下,从国家安全的角度认识生物安全和生物威胁,不仅是维护每个国家自身安全的需要,也是维护所有国家共同安全的需要,同时是维护整个人类安全的需要。虽然生物安全在本体论意义上起源于生物在地球上出现之时,生物威胁对人类来说起源于人类出现之后,但在国家诞生之后,生物安全和生物威胁就都成了重要的国家安全问题,是国家安全体系中不可分割的构成部分。在当代国家安全体系中,生物安全和生物威胁,依然占据着各自独特的地位,依然是国家安全治理中不能不面对和解决的重要问题。

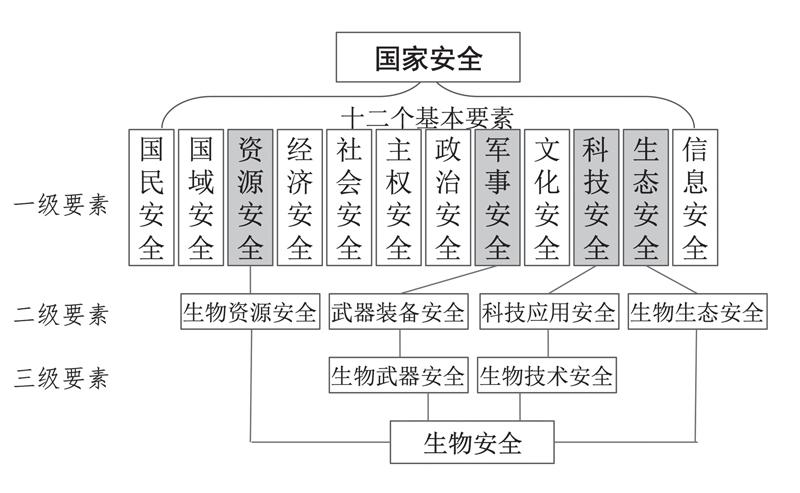

多年前,在我们构建的当代国家安全体系中,国家安全问题被分为四个方面。其一是国家安全本身及其构成,包括国民安全、国域安全[1]、资源安全、经济安全、社会安全、政治安全、军事安全、主权安全、文化安全、科技安全、生态安全、信息安全等12个基本要素;其二是影响国家安全的因素,包括自然因素和人为因素两个方面,其中的自然因素包括“自然资源”一项;其三是危害国家安全的因素,包括天灾与人祸两个方面,其中“天灾”有“虫”“疫”两项;其四是国家安全保障体系,包括保障活动和保障机制两大部分。在这个国家安全体系中,与生物安全问题在历史上的演进相似,“生物安全”隐性存在于“资源安全”“生态安全”等国家安全基本要素之中,并未直接呈现,而“生物威胁”则在危害国家安全要素中以“虫”和“疫”两种形式呈现了出来(见图1)。

在2000年左右,我们初步构建起国家安全体系时,“疫”就被列为危害国家安全的“天灾”之一。虽然当时许多人对于把“虫”和“疫”作为危害国家安全的因素列入国家安全体系颇有微词,认为当今人类科学技术进步和医疗水平提高已使“虫”和“疫”不再对人类和国家构成威胁,但2003年的非典疫情和2020年的新冠肺炎疫情却使人类认识到“生物威胁”远远没有被人类解除,已知的特别是未知的“生物威胁”,依然是人类安全和国家安全面临的重要问题。

当代国家安全体系中的生物安全

从语词与概念的本意看,特别是在汉语语词体系中,“生物安全”就是生物本身的安全,即生物免于危险、不受威胁和危害的客观状态,因而它在国家安全体系中的直接表现和首要地位,既不是影响国家安全的因素和危害国家安全的因素,也不是保障国家安全的途径和措施等,而是国家安全的构成要素,是一个国家必须也必然具有的各种生物和生物体系处于没有危险和不受威胁危害的客观状态。既然人类生存发展离不开生物,生物安全就是人类生存发展、人类安全的必要条件;既然任何国家都既占有一定的土地,也包括一定的生物资源,那生物安全也就是国家安全的必要条件,是国家安全的构成要素。

但是,在我们构建的上述当代国家安全体系中,生物安全没有被列为国家安全的基本要素。然而,当代国家安全构成要素除了上述12个基本要素、一级要素,还有更多的非基本的、次级要素。其中许多虽然没有作为基本要素呈现出来,但也是作为各个基本要素的具体内容隐藏在其中,并由此成为国家安全的构成要素。例如,这些年人们经常说到的金融安全、粮食安全、网络安全、深海安全等,都因为不是国家安全的基本要素,而是国家安全不同层次上的次级要素,因而没能被明示于如上的体系图中。事实上,金融安全、粮食安全,都是经济安全这一基本要素下的国家安全次级要素,网络安全是信息安全这一基本要素下的国家安全次级要素,深海安全则是国域安全的次级要素,具体来说是国域安全下国家安全二级要素“海域安全”下的国家安全三级要素。

就生物安全来说,它虽然不在当代国家安全体系图所示的基本要素之列,但却是整个国家安全体系中不可或缺的构成要素,是如上国家安全基本要素、一级要素之下的国家安全次级要素,具体来说是处于资源安全、生态安全、科技安全和军事安全等国家安全基本要素之中的不同类型的次级要素。

生物安全是资源安全下的国家安全次级要素。无论是整个人类,还是任何一个国家,要安全和发展,就离不开一定的自然资源。如果说经济是整个人类社会和每个国家生存发展的基础,那么自然资源就是整个人类和每个国家能够进行物质生产和经济活动的基础。从茹毛饮血到刀耕火种,从传统农业到现代农业,从农业社会到工业社会,从工业社会到信息社会,人类在社会发展的不同阶段,总是依赖不同的自然资源。渔猎时代,野生动植物和天然洞穴是人类生存不得不依赖的自然资源。农业社会,人类需要和依赖的自然资源主要是土地、水源、畜力、木材、气候等。到了工业社会,铁矿、煤炭、石油、核矿等自然资源占据了越来越重要的地位,发挥着越来越重要的作用。今天,人类已经进入后工业的信息社会,但依然离不开以往时代陆续开发和利用的各种自然资源,同时还在开发利用一些信息技术必需的自然资源,特别是发展信息技术必不可少的稀土资源。在国家安全体系中,资源安全就是有益于国家生存发展的各种自然要素和自然条件的不受内外威胁和侵害的状态。自然资源多种多样,资源安全也相应有多方面内容。从人们看到的阳光、呼吸的空气、饮用的水,到人们看不到的微生物、听不到的超声波、感觉不到的电磁波,都是自然界赐予人类的资源。人们一般把自然资源分为土地资源、水资源、气候资源、矿物资源、生物资源五大类。与此相应,资源安全便分为土地资源安全、水资源安全、气候资源安全、矿物资源安全、生物资源安全五种,它们由此成为资源安全下的国家安全次级要素,具体来说是国家安全的二级要素(如图2)。

其中的生物资源,是对人类具有不同方面价值、可以或可能被人利用的生物體以及由它们组成的生物群落,主要包括动物资源、植物资源和微生物资源三类。如同海洋资源被置于水资源中但却具有超越水资源的性质,森林资源大致也可以放于生物资源名下,但其不仅是植物资源、动物资源和微生物资源的统一体,而且还具有超越生物资源的性质。能够作为资源的生物,既包括生物个体和群体,也包括生物基因和物种,以及相应的生态系统。

由此,生物安全又与作为国家安全基本要素之一的生态安全发生了联系,成为生态安全的组成部分。这是生物安全在国家安全体系中的第二种不同类型的地位。虽然资源安全和生态安全都是与人发生关系后才具有人类意识到的价值和意义,但与“资源安全”中“资源”一词直接表达出自然物“以人类为中心”的倾向不同,“生态安全”中“生态”一词表面上具有“超越人类中心”的意味,然而归根到底,自然生态及其安全引起人们的重视,被引入国家安全体系,还是因为其对人类和国家的生存发展具有特殊的价值和意义。

自然资源和自然生态都是人类和国家生存发展必不可少的自然条件,二者的构成要素也高度重叠,但它们却是从两个不同角度对自然物质条件的不同表达。其中,“资源”一词重在表达各种生物独立的可利用性,包括对整个人类和不同国家的可利用性;“生态”一词则主要表达不同生物及其生存环境作为互相依赖的有机整体对整个人类和不同国家生存发展的价值。

按照一般观点,生态是由生物、土地、水体、底土、大气层等构成的各方面因素相对平衡的自然系统。人类之所以能在地球的某些区域出现、生存和发展,就是因为整个地球的自然生态,特别是人类诞生、生存和发展所处区域的自然生态,对人类是适宜友好的。适宜友好的自然生态,是人类生存发展的必要条件,也是地球上不同国家和地区人们生存发展的必要条件,是所有国家生存发展的必要条件。因此,整个人类和各个国家,都需要使这种适宜友好的自然生态得到很好的保持。这就是生态安全,即适宜人类生存发展的生物体系、土地体系、水体系、底土体系和大气层体系及其组成的整个自然体系,以及各体系自身及其之间的平衡状态能够得以保持而不被损害的状态。延伸到国家安全领域,国家生态安全就是适宜国家生存发展的生物体系、土地体系、水体系、底土体系和大气体系及其组成的整个自然体系,以及各体系自身及其之间的平衡状态能够得以保持而不被损害的状态。据此,生态安全可分为生物生态安全、土地生态安全、水体生态安全、底土生态安全、大气生态安全等五个要素,其中的生物生态安全,就是生物安全在生态安全中的表现形式,是不同于生物资源安全的另一种形式的生物安全。这就是说,当代国家安全体系中的生物安全,不仅包括生物资源安全,还包括生物生态安全。对此,我们可以在图2中加入“生物生态安全”,把生物安全在当代安全体系中的地位进一步用图3表达出来。

在生物资源安全、生物生态安全之外,当代国家安全体系中的生物安全还包括分别处于科技安全和军事安全中的生物技术安全和生物武器安全。在2004年出版的《国家安全学》一书中,笔者把科技安全分为科技成果安全、科技人员安全、科技产品安全、科技设施安全、科技活动安全、科技应用安全等6个二级要素,其中科技应用安全就包括了核技术应用安全、生物技术应用安全等更次一级的要素,即国家安全的三级要素。笔者在2016年发表的《我国军事安全的概念、内容及面临的挑战》一文中把军事安全分为军队安全、军人安全、军纪安全、军备安全、军事设施安全、军事秘密安全、军事信息安全、军事工业安全、军事活动安全等9个方面,其中的“军备安全”亦即“武器装备安全”,内含有“生物武器安全”。虽然在世界范围内,禁止使用生物武器是一种现代的战争文明,但许多国家依然在开发贮藏生物武器。无论是出于什么原因和动机,无论是为了防御还是为了进攻,生物武器安全都既是一个重要的军事安全问题,也是一个重要的生物安全问题。

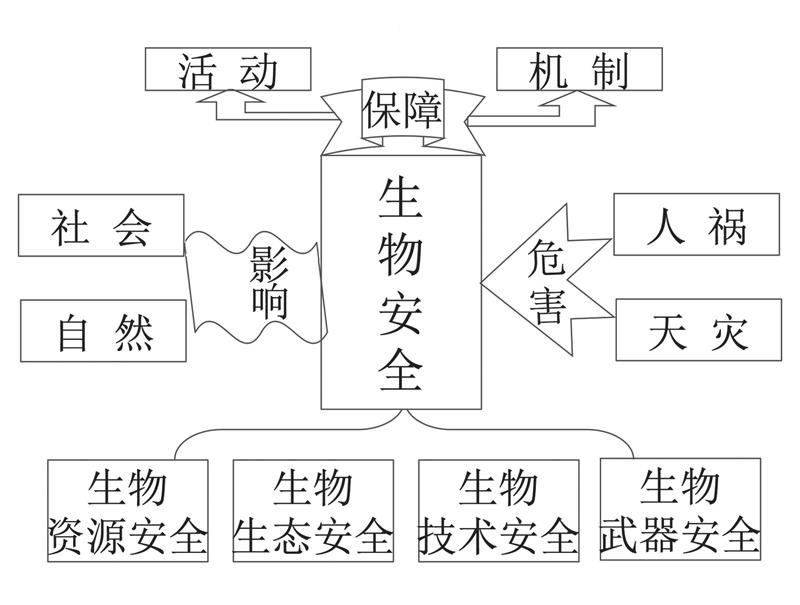

生物安全本来只是生物本身的安全,是与人及人类社会无关的自然界安全问题,但在国家安全体系中,生物安全不再是纯粹的自然问题,而成为与人类和国家生存发展紧密相关的社会问题,直接成了人类和国家生存发展必不可少的“生物资源安全”。与此同时,生物安全还在不同角度不同意义上包括了生物生态安全、生态技术安全、生物武器安全等。总之,生物安全包括四种基本形态,即生物资源安全、生物生态安全、生物技术安全和生物武器安全。对此,可以用图4具体刻画如下。

以国家安全为轴心研究生物安全,研究国家安全体系中的生物安全,不仅要研究生物安全在国家安全体系中的地位及其对国家安全的影响,还要研究生物安全的构成要素与包含内容,进而要研究生物安全的影响因素与危害因素,以及如何保障生物安全,最终构建出国家安全体系中的生物安全体系。作为整个国家安全体系中的一个次级体系,生物安全体系也可以从构成要素、影响因素、危害因素和保障体系四个方面来构建。虽然对于这样一个复杂的生物安全体系,我们目前还缺乏深入研究,但也可以粗略刻画其概貌(如图5),以待今后研究中不断丰富和完善。

当代国家安全体系中的生物威胁

作为国家安全构成要素的生物安全,在现实中和逻辑上都不可能时时处处是理想的安全状态,而且也不是时时处处都应该安全。事实上,概念所表达的安全,即绝对安全,永远是一种理想状态,在现实中难以达到。现实中的安全都是相对的,而安全的相对程度,无论对生物安全來说或者对其他任何一种国家安全要素来说,都不仅单纯表现为其自身的安全度,而且还会影响到国家安全其他要素的安全以及整个国家的安全。

对整个国家的安全来说,国家任何一个具体要素的安全都有一个应然性问题,即每个具体要素究竟应该安全还是不应该安全,以及应该在什么程度上安全。一个要素应该安全而没有安全,或一个要素不应该安全却安全了,都会对国家的总体安全造成不利影响。同时,当某个要素只有在某种程度上安全才最有利于国家总体安全时,这个要素的安全事实上低于或高于这个程度,也会对国家的总体安全造成不利影响。由此,国家安全的每个构成要素,无论是基本要素还是次级要素,都同时成为影响国家总体安全的因素。生物安全,既是国家安全不同领域不同层次的构成要素,也是影响国家总体及其构成要素安全的因素。在图1所示的当代国家安全体系中,我们不仅把“资源安全”列为国家安全的构成要素,而且明确把“自然资源”列为影响国家安全的因素。自然资源的分布与储量,以及其在与人发生关系时不同的安全度,都会不同程度、不同方式地影响整个国家安全和国家安全其他构成要素的安全。当这种影响是负面的时候,特别是极端负面的时候,就成为威胁和危害国家安全的因素。对此,无论从国家安全学理论上,还是在国家安全实务中,都需要进行深入研究、精细分析。我们在此要说的“生物威胁”,包括生物及其安全处于极端状态时对国家安全及其不同构成要素的威胁和危害,但更重要的则是“威胁国家安全要素”中的“生物威胁”。

在图1所示当代国家安全体系中,威胁国家安全要素中作为“天灾”存在的“虫”和“疫”两个因素,就是威胁国家安全的“生物因素”;它们对安全的威胁,就是“生物威胁”。对于威胁危害国家安全的这两个因素,特别是这两个因素对国家安全威胁危害的具体情形,在国家安全学中一直研究的比较少,也比较浅,没有形成系统的理论和观点。虽然早在春秋时期著名思想家管子就曾把“厉”(即疫)和“虫”列为国家的五害之二,但在整个人类思想史上,以及在国家安全学理论中,都没有对“疫”“虫”危害国家安全进行过深入系统的研究。我们把“虫”“疫”列为危害国家安全的“天灾”后,也没有进一步深入研究这两种不同形式的“生物威胁”问题。直至2003年非典疫情之后,特别是这次新冠肺炎疫情全球肆虐时,人们才开始认真对待和研究起“生物威胁”问题。但许多人在这个问题上仍存在着概念运用的混乱,把新冠疫情置于“生物安全”概念之中,而不是放在其本来应属概念即“生物威胁”概念之中。

新冠肺炎疫情暴发以来,不少人把“生物安全”作为一个重要概念加以强调,但事实上,包括2020年新冠肺炎疫情和2003年非典疫情在内的所有疫情灾害,直接给人类警示的并不是“生物安全”,而是“生物威胁”。任何造成疫情的生物,即相关的细菌和病毒等微生物,由于其带给人类的是灾难,因而对人类安全和国家安全来说没有安全的必要和理由。相反,作为给人类和国家造成灾难的一种“生物威胁”,相关病毒和细菌应该被人类消灭,或者隔绝在对人类没有威胁的安全地带。给人的身体健康和生命安全带来威胁和危害的微生物,无论是“非典病毒”还是“新冠病毒”,都是不应该安全的。如同当初“天花”不应该安全,应该被人类消灭一样,如今的“新冠”也不应该安全,也应该被人类消灭。面对新冠疫情的全球肆虐,人类所希望的,应该是像当初消灭“天花”一样,早些把“新冠”病毒在地球上彻底消灭,而不是让“新冠”安全。因此,能够恰当表达新冠疫情中相关问题的概念,不是“生物安全”,而是“生物威胁”,以及处于“生物威胁”中的“国民安全”和“人安全”。

为了更好地认识“虫”“疫”等对国家安全的威胁和危害,我们在此将其用图6展示出来。

“虫”和“疫”虽然都是威胁危害国家安全的因素,但它们威胁危害国家安全的情况并不完全相同。就“虫”而言,它在人类历史上对国家安全的威胁和危害,最直接的表现是对农作物的毁坏,造成粮食歉收甚至绝收,由此威胁危害到国民生命安全,进而造成社会动乱和政治危机。当然,也有一些“虫”,如“血吸虫”,会直接威胁危害国民的身体健康和生命安全。与此不同,由细菌和病毒造成的不同类型的“疫”,虽然也有威胁危害其他动植物的情况,如“鸡瘟”“猪瘟”等,但对人类安全和国家安全来说,最直接的还是威胁和危害人类自身身体健康和生命安全的各种疫情。

生物既有有益于人类和国家的品种和侧面,也有有害于人类和国家的品种和侧面。对于前者,我们需要保障其安全,这正是“生物安全”概念所指对象。相反,对于后者,人类不仅不应该保障其安全,反而应该使其不安全,消除其对人类和国家的威胁危害。因此,从逻辑严密性上讲,“生物安全”概念不会也不应该指向有害生物或生物的有害方面。指向对人类和国家有害之生物及生物之有害方面的恰当概念,应是“生物威胁”。只有严格区别“生物安全”和“生物威胁”两个不同概念,并用這两个不同概念来分析复杂的生物领域的安全问题(即“生物安全问题”),才能合乎逻辑地认识、解释和解决当代国家安全体系中与生物相关的安全问题。否则,就会造成理论和实践中的混乱。这既是近年来《生物安全法》立法中遇到的一个重要问题,也是刚刚正式颁布的《生物安全法》中依然没有完全澄清的一个重要问题。

顾名思义,如同《国家安全法》是保障国家安全的法律一样,《生物安全法》也应该是保障生物安全的法律。正因如此,日本和韩国在翻译英语国家相应的国家安全法律、机构和战略时,都不把security直接译作“安全”,而是更准确地译作“安全保障”。而且,在制定各自国家相应法律、建立相应机构、制定相应战略时,所用之词也不是“安全”,而是“安全保障”,简称“安保”,如“安保法案”等。正是由于“生物安全”意味着对生物安全的保障,而对于威胁危害人类的生物(特别是病菌和病毒这样的微生物)是不需要给予保障的,更不需要通过立法强化这种保障,因而《生物安全法》不应把生物对人及国家造成威胁的问题列入其中,否则会在概念上造成需要保障这些病菌病毒的逻辑混乱。同时也不宜把消除病菌病毒等有害微生物及其威胁的问题列入其中,因为这不是保障生物安全,而是消除生物安全,使有害生物不能安全,以使其不能危害人类健康与生命。

然而事实上,无论在立法过程中,还是2020年10月17日通过(将于2021年4月15日实施)后,《生物安全法》草案及其正式文本中,都既包括“生物安全”和“保障生物安全”的内容,也有“生物威胁”和“应对生物威胁”的内容,因而存在没有很好区分“生物安全”与“生物威胁”两个不同概念和不同问题的情况。已经正式通过的《生物安全法》第二条中规定:“本法所称生物安全,是指国家有效防范和应对危险生物因子及相关因素威胁,生物技术能够稳定健康发展,人民生命健康和生态系统相对处于没有危险和不受威胁的状态,生物领域具备维护国家安全和持续发展的能力。”这个定义中的主要内容,并不是“生物安全”,而是“生物威胁”,是如何有效防范和应对“生物威胁”,既包括生物对人的威胁,也包括生物对国家的威胁,从而最终在生物领域更好地保障国民安全和国家安全。仔细研究《生物安全法》的各章内容,我们也看到,其中有些的确属于“生物安全”“生物安全保障”的范畴,但也有许多内容严格来说不属于“生物安全”“生物安全保障”。其中第四章“生物技术研究、开发与应用安全”,以及第五章“病原微生物实验室生物安全”、第六章“人类遗传资源与生物资源安全”,是确属于“生物安全”和“生物安全保障”范畴内的问题,但第三章“防控重大新发突发传染病、动植物疫情”和第七章“防范生物恐怖与生物武器威胁”,则不是“生物安全”概念所能概括的,相反应该被恰当、科学、合乎逻辑地置于“生物威胁”和“防控生物威胁”的概念和范畴之中。能够概括后面这些内容的法律,更准确的名称应该是《生物威胁应对法》,而不是《生物安全法》。这就是说,名副其实的《生物安全法》,其内容应该是如何保护生物资源安全、生物生态安全、生物技术安全、生物武器安全,以及生物品种安全、生物基因安全、生物种子安全、生物体系安全,当然还包括防止外来物种入侵造成本地生物灾难,但不能不合逻辑地把“防控传染病、动植物疫情”和“防范生物恐怖与生物武器威胁”等本属于“生物威胁”和“生物威胁防控”的内容置于其中。根据当代国家安全体系中“生物安全”和“生物威胁”的不同地位,笔者建议把当前《生物安全法》中涉及的问题分为两类,即“生物安全”和“生物威胁”,并由此修订分立为两部不同的法律,即《生物安全法》和《生物威胁应对法》。

无论是“生物威胁”还是“生物安全”,都是在“以人类为中心”这一坐标系中才存在的问题。离开了“人类中心”这一坐标,“生物威胁”和“生物安全”虽然在客观上依然存在,甚至在客观上也存在着价值问题,但此种条件的存在及价值,需完全另当别论,对其的描述也不再是“人类中心”形成的“人类普遍经验”,而是“上帝视角”形成的“万能普遍经验”。这也就是说,离开了人类及人类无法摆脱也不能摆脱的“人类中心”“人类视角”,生物威胁和生物安全将是另外一种或无数种不同情形,更是另外无数种不同的价值体系。以老虎这种生物为坐标,站在“老虎中心”“老虎视角”看,一切生物威胁都是对老虎的威胁,一切生物安全都是服务老虎生存发展的安全,一切价值都是由老虎生存发展衍生出来的价值。以蚂蚁这种生物为坐标,以冠状病毒这种微生物为坐标……如此等等,有多少种生物,就会有多少种不同的生物威胁和生物安全,就会有多少种不同的生物安全价值体系。

因此,我们需要明白,人类讨论的生物威胁和生物安全,始终都是站在人类中心及相应坐标中提出来的,所不同的只是今天的人类已经超出了极端的人类中心,开始从人类扩展,更多地关注和关心人类之外的其他生物及其安全问题,开始注意人与其他生物的友好相处。

当然,在人类这个大价值坐标系中,还存在着不同个体、不同集团、不同国家的小坐标系。在不同国家的安全坐标系中,对生物安全的思考也是不一样的。就这次新冠肺炎疫情来说,虽然整个人类面临着共同的威胁,有着共同的安全需要,有着共同的利益和价值,但毫无疑问的是不同国家、不同群体、不同个体面对的威胁和相应的安全需要及其应对也是有差别的。如何处理不同个体、不同群体、不同国家应对生物威胁与保障自身安全的需要,就成为人类至今依然没有完全解决好的个体与群体之间,以及不同个体、不同群体之间利益关系的重大问题。生物领域的安全治理,必须具有人类命运共同体的安全新思维,既重视自身安全,又重視共同安全。

(本文系国家社科基金重大项目“总体国家安全观研究”与国际关系学院创新团队建设重点项目“国家安全学原理的深化与完善问题研究”的阶段性研究成果,项目编号分别为:2018MZD018、3262018T01)

注释

[1]最初,我们使用的是“国土安全”概念,指称国家领土安全。但是,由于当前国家生存发展空间除了主权范围内的领土之外,还有主权范围之外的空间,如海洋“专属经济区”、空中“防空识别区”等等,我们便把关于国家生存发展空间安全的概念从主权范围内的“国土安全”,扩展为既包括主权范围内空间也包括主权范围外其他合法空间的“国域安全”概念了。参见刘跃进、刘思偲:《国域安全观:国家安全新思维》,《中国社会科学报》,2017年7月12日,第7版。

参考文献

习近平,2014,《坚持总体国家安全观,走中国特色国家安全道路》,新华网,http://www.xinhuanet.com/politics/2014-04/15/c_1110253910.htm,4月15日。

刘跃进,1998,《为国家安全立言——“国家安全学”构想》,《首都国家安全》,第2期。

刘跃进,2003,《试论国家安全学的对象、任务和学科性质》,《山西师大学报(社会科学版)》,第2期。

刘跃进,2004,《国家安全学》,北京:中国政法大学出版社。

刘跃进,2014,《为国家安全立学》,长春:吉林大学出版社。

刘跃进,2020,《刘跃进国家安全文集(上册)》,北京:中国经济出版社。

刘跃进,2020,《刘跃进国家安全文集(下册)》,北京:中国经济出版社。

刘跃进,2020,《新冠疫情与国家安全治理》,《河南警察学院学报》,第3期。

《中华人民共和国生物安全法》,2020年10月17日通过。

责 编/桂 琰(见习)