醉驾型危险驾驶罪法定刑模式的优化与重构

——以24881份裁判文书为视角的展开

2020-12-28张琦

张 琦

(河南省高级人民法院,河南 郑州 450002)

醉驾型危险驾驶是《刑法修正案(八)》的新增罪名。尽管已经实施了8年,但理论界对于醉驾应否入刑、刑法规制能否对醉驾产生应有的遏制作用、危险驾驶罪刑罚的具体适用等问题始终存在争议,使得这个刑法中最为轻微的犯罪呈现出逐渐复杂化的趋势。同时,实务界对于该罪名的适用亦存在诸多困惑,量刑失衡现象突出、缓刑、免刑适用标准不一、罚金刑数额判处较为随意等问题不同程度存在。

一、现状梳理:基于24881个醉驾案件的实证分析

调研以中国裁判文书网为平台,选取了中部某省2018年全年一审审结并生效的危险驾驶罪案件26824件,其中醉驾型危险驾驶案件24881件,占比92.76%。本文拟以该24881份生效裁判文书为样本,对醉驾型危险驾驶案件的基本情况进行分析(1)本文所有文书及数据均来源于裁判文书网,囿于裁判文书网上公开规则,数据统计上难免存在微小误差。。

1.案件总体情况。2014年至2018年,该省法院年审结醉驾案件分别为7573件、8657件、13085件、17398件、24881件,案件数量始终在高位徘徊,且呈现出逐年增加的趋势。2019年1-9月份审结醉驾案件14172件,超过2016年全年审理的醉驾案件总数。2018年,醉驾案件已经超越盗窃案件,成为全省数量最多的案件。

图1 2014-2018年河南法院醉驾案件数

2.被告人基本身份情况。从样本情况看,被告人为农民的占比最多,达45.4%,其次为无业,占比23.64%。学生占比最低,仅为0.18%,这与其没有独立经济来源,机动车拥有量较小有关。被告人为公职人员(2)为方便表述,本文所称公职人员主要包括国家工作人员、国有企业职工、法律工作者、教师等在职业身份上对犯罪前科有排除性要求的群体,下同。的1395人,占比5.61%,远低于农民和无业人员占比。

图2 2018年醉驾案件被告人基本身份情况

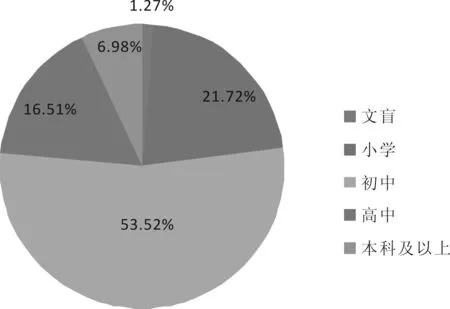

3.被告人文化水平。从样本情况看,被告人为初中学历的占比最多,达53.52%。其次为小学和高中,这与我国九年制义务教育的推行情况相契合。高中以下(不含高中)文化的被告人占比76.52%,反映出醉驾案件中被告人学历层次普遍不高的客观现实。

图3 2018年醉驾案件被告人学历情况

4.被告人前科劣迹情况。从样本情况看,共有2497名被告人曾有过刑事或行政处罚经历,占比10%。其中因酒后(醉酒)驾车被判处过刑罚或被给予过行政处罚的有609人,占比2.45%。

5.被告人血液酒精浓度情况。血液酒精浓度是醉驾与酒驾的区分标准,也是评判醉驾案件严重程度的主要情节。从样本情况看,被告人的血液酒精浓度一般低于300mg/100ml,样本最高值为386.206mg/100ml,最低值为80.31 mg/100ml。其中101-150 mg/100ml的占比最多,达37.62%。

6.判处主刑期情况。如果不考虑缓刑适用问题,样本中主刑的刑期在3个月以下的案件数量为22731件,占比91.36%,刑期最多的为拘役一个月(3)主刑刑期在一个月至两个月之间的,均统计为两个月。以此类推,下同。,数量为9939件,占比达39.95%,而判处六个月拘役的仅为138件,占比仅为0.55%,平均刑期为拘役1.97个月,低于法定刑中线,刑罚轻缓化现象较为明显。

图4 2018年醉驾案件被告人血液酒精浓度

图5 2018年醉驾案件主刑期情况

7.缓、免刑适用情况。从样本情况看,在24881个案件中,判处缓刑的为11083件,占比44.54%,高于当年该省法院全部刑事案件的缓刑适用率(35.2%),但远低于交通肇事罪78.9%的缓刑适用率。判处免刑的为400件,占比1.61%,略低于该省法院当年全部刑事案件的免刑适用率(1.83%)。

图6 2018年醉驾案件判处缓、免刑情况

8.判处罚金情况。刑法并未对危险驾驶罪的罚金刑数额作出明确规定,但根据相关司法解释的规定,判处罚金刑的,不得低于1000元。从样本情况看,罚金数额在1万元以下(含1万元)有16094件,占比64.68%,而当年该省城镇居民的可支配收入为21964元,也就是说超过一半的醉驾案件,罚金刑数额不足居民年可支配收入的一半。罚金数额在3万元以上的为126件,占比仅为0.51%,罚金数额在4万元的仅有3件,罚金数额整体不高。

图7 2018年醉驾案件判处罚金情况(单位:元)

9.发生事故与人身、财产损害情况。从样本情况看,因醉酒驾驶引发交通事故但尚不足以构成交通肇事罪的共有4510起,占比18.13%。其中导致财产损失的有3452起,占比13.88%,导致人员受伤的有2084起,占比8.38%。在人员受伤的案件中,2人系重伤(均为醉驾人员单方事故造成自己重伤)。

二、抽丝剥茧:数据现象背后的分析研判

1.醉驾入刑有效遏制了醉驾行为,但规制效果仍有提升空间。从样本情况看,醉驾案件的绝对数量呈现出逐年增加的趋势,但不能简单地因此而否定醉驾入刑对醉驾行为的遏制作用。因为随着人们生活条件的提高,国民汽车保有量和驾驶人员的数量也呈现出逐年增加的趋势。以河南省为例,2016年末的机动车保有量为2150万辆,驾驶人员数为2261万人,当年判处的醉驾人数为17398人,占全部驾驶人员数的7.65‰。2018年末,河南省的机动车保有量增长至2204万辆,驾驶人员数增长为2771万人,而当年判处的醉驾人数为14172人,占全部驾驶人员数的5.09‰,比2016年末下降了2.56‰。因此,虽然醉驾案件涉案人数的绝对值呈现出上升趋势,但从醉驾人员在驾驶员总数中的占比来看,下降趋势还是较为明显的。此外,从公安部的统计数据看,2006年5月1日至2011年4月30日,全国年均因酒驾、醉驾导致较大以上交通事故60起,造成217人死亡、91人受伤;2011年5月1日至2017年4月30日,全国年均因酒驾、醉驾导致较大以上交通事故51起,造成191人死亡、61人受伤,较“醉驾入刑”前的五年交通事故下降15.3%、死亡人数下降12.1%、受伤人数下降33.3%[1]。这些数字充分表明,醉驾入刑对遏制醉酒驾驶行为发挥了巨大作用,法律权威得到有效确立。但同时,案件绝对数量的不断攀升也表明刑法的规制效果尚未达到完美的程度,仍有继续提升空间。

2.量刑上总体符合罪责刑相适应的原则,但部分案件中量刑失衡现象较为突出。如果说对于醉驾行为应否入罪、入罪范围、罪过形式等还存在分歧,那么醉驾案件量刑失衡则几乎成为理论界和实务界的共识,观点高度一致。

(1)主刑刑期不均衡。无论从理论层面分析,还是样本所显示的司法实践情况,被告人的血液酒精浓度与其被判处的主刑期均应呈正相关趋势,即血液酒精浓度越高,被告人被判处的主刑期就越高,反之则越低。但从样本情况看,在没有自首、立功、累犯、前科、交通事故等其他从重从轻处罚情节的情况下,血液酒精浓度相同或相近的案件,存在主刑期差异较大的问题。以血液酒精浓度在100mg/100ml到110mg/100ml之间的案件为例,大部分主刑期为拘役一个月,但量刑最轻的为免予刑事处罚,最重的为拘役四个月。在法定刑跨度仅为六个月的罪名中,这样的量刑差异应当说是相当巨大的。如以主刑期作为标准进行比较,以判处拘役一个月为例(不考虑是否判处缓刑),被告人的血液酒精浓度从80.68mg/100ml到188mg/100ml不等,最高值超过最低值两倍多。

(2)罚金数额判处不够均衡。《刑法》第五十二条规定:判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第二条第一款规定:人民法院应当根据犯罪情节,如违法所得数额、造成损失的大小等,并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力,依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的,罚金的最低数额不能少于1000元。也就是说,犯罪情节和被告人的缴纳能力是决定罚金刑的法定因素,除被告人缴纳能力明显不足的情形外,犯罪情节越严重的,罚金数额应当越高。醉驾案件中最重要的犯罪情节应当是血液酒精浓度,在其他情节相同的情形下,血液酒精浓度应当是决定罚金数额的重要依据。但实践中,罚金数额与血液酒精浓度脱节的现象较为突出。以判处罚金1万元为例,在没有自首、立功、累犯、前科、交通事故等其他从重从轻处罚情节的情况下,样本中被告人的血液酒精浓度最低的为82mg/100ml,最高的为386.206mg/100ml,最高值为最低值的4倍多。

(3)个别案件中的缓刑适用不当。从样本情况看,醉驾案件的缓刑适用率虽然高于同期普通刑事案件的缓刑总体适用率,但并未超过半数,很难说存在滥用的情况。但由于缺乏明确的适用标准,个别案件中缓刑适用不当的情况时有发生。一方面表现为适用标准不统一,如某法院审理的两个醉驾案件,在没有自首、立功、累犯、前科、交通事故等其他从重从轻处罚情节的情况下,血液酒精浓度为216.66 mg/100ml的适用缓刑,但血液酒精浓度为128 mg/100ml、认罪认罚的,却未适用缓刑。另一方面表现在对严重的醉驾案件不当适用缓刑,与缓刑的适用条件不符。如被告人血液酒精浓度达到271.54mg/100ml,且发生交通事故,导致3车受损,2人轻微伤,在醉驾案件中应当属于情节严重,但法院却对其适用缓刑。

(4)免刑适用率低,且在适用主体上呈现出聚集化倾向。从样本情况看,400件适用免予刑事处罚的案件中,有169个案件的被告人系公职人员,占比42.25%,与公职人员在全部醉驾案件被告人中占比5.61%形成鲜明对比。且这些案件中,有些被告人的血液酒精浓度较高,甚至高于120mg/100ml。

3.醉驾案件的法定刑设置与行政处罚及相关犯罪的法定刑设置之间存在断层。一方面对于轻微醉驾案件,刑事罚和行政罚之间存在脱节。根据刑法规定,危险驾驶罪的法定刑为拘役,并处罚金。即对于危险驾驶罪,除判处被告人免予刑事处罚外,适用拘役是必然的,罚金刑只能并科,不能单处。对于轻微醉驾案件,特别是血液酒精浓度刚刚超过80mg/100ml的,虽然行为性质经历了由行政违法到刑事违法的质变,但从社会危害性考量,血液酒精浓度80.5mg/100ml的醉驾行为与血液酒精浓度79.5mg/100ml的酒后驾车行为的本质差异并不明显。但在处罚上,如果不考虑缓刑和免予刑事处罚的适用,判处自由刑是必然,同时并处至少1000元的罚金,吊销驾照五年。而后者仅处罚款1000元至2000元并吊销驾照六个月,并不会被剥夺自由。两相对比,前者的处罚似有过于严厉之嫌。

另一方面,对于严重醉驾案件,危险驾驶罪的法定刑设置与交通肇事罪等相关犯罪的法定刑设置衔接不够紧密。严重醉驾案件,如在高速公路、学校附近和人流密集区醉驾的,因醉驾发生交通事故尚不构成交通肇事罪的,具有多次酒驾劣迹的等,其行为的严重程度已经接近交通肇事罪基本犯所要求的危害后果,在法定刑设置上应与交通肇事罪基本犯的法定刑形成有效衔接。交通肇事罪基本犯的法定刑为“三年以下有期徒刑或者拘役”,而危险驾驶罪的法定最高刑仅为拘役六个月,二者实难衔接。且从实践情况看,法官一般都选择在较低的法定刑幅度内判处刑罚,以便为更加严重的危险驾驶行为留出刑罚裁量空间,因此适用法定最高刑的案件微乎其微,且呈现逐渐减少的趋势。2014年河南法院一审审结的醉驾案件中,判处拘役六个月的为498件,占比5.78%,而2018年仅为129件,占比0.51%。

三、理论反思:现象发生的原因探寻

1.法定刑设置不够合理,处罚模式过于僵化,无法适应不同严重程度的醉驾案件对刑罚严厉性的差别要求。尽管危险驾驶罪是刑法中法定刑最轻的犯罪,但实践中,醉驾案件依然呈现出程度和情节上的差异,法定刑设置上应当有所区别,在量刑处罚上应当有合理的梯度范围。但刑法对于危险驾驶罪仅设置了拘役并处罚金的法定刑幅度,即无论犯罪情节和社会危害程度如何,只要没有构成其他犯罪,均在同一法定刑幅度内量刑。

这种法定刑模式对于醉驾情节不加区分,一律按照血液酒精浓度入罪判刑,且在不考虑缓、免刑适用的情形下一律判处实刑,不符合差别化的刑罚目的观。刑罚的两个基本目的是报应和预防。传统的刑罚目的观对刑罚对象的差异性视而不见,希望以一个概念来统括所有的犯罪和犯罪人,这虽然符合形式平等的要求,但却有违实质平等的精神[2]。因此,对不同的人要有不同的刑罚目的,对不同种类的受刑人应当有不同的刑罚重点。对于轻微犯罪等容易矫正者,应当将刑罚重点放在特殊预防上,而对于严重犯罪或者刑罚抗受性强的累犯、再犯,应当将刑罚重点放在报应上,只有这样才能做到有的放矢,充分实现刑罚目的。具体到醉驾案件中,就是对轻微醉驾犯罪的处罚应当更加轻缓,而对严重醉驾案件的量刑应当更加严厉。

在关于醉驾应否一律入刑的争议中,主张轻微醉驾案件不应入刑的主要观点之一就是判处拘役刑罚过重,与轻微醉驾行为的社会危害性不相适应。实践中,固然可以通过适用缓刑、免刑等方式避免量刑过重的情况发生,但醉驾案件的缓免刑尚无统一标准,个别案件适用不当的情况时有发生,司法的矫正作用有限。另一方面,对于一些严重醉驾案件,如血液酒精浓度特别高、有多次酒后驾驶劣迹、造成交通事故特别是造成人员受伤、车辆毁损但尚不构成交通肇事罪的,即使顶格判处拘役六个月,仍显轻纵,应当在更高的法定刑幅度内体现从重。

2.缺乏全国统一的量刑标准。危险驾驶罪属于轻微罪,法定刑幅度仅为六个月,相较其他罪名,法官的自由裁量权已经十分有限。但正因为法定刑幅度小,量刑上的轻微差异极易被放大。仅一个月的量刑偏差在整个法定刑幅度内的占比也达到16.7%,罪刑不均衡可能被放大。同时,醉驾案件的量刑情节千差万别,在如此小的法定刑幅度内,准确应对各个案件中的复杂情节,做到精准量刑,对于法官来说是个不小的挑战。且刑法条文对该罪的罪状表述过于简单,如果缺乏统一的量刑标准,量刑偏差在所难免。由于最高人民法院并未制定全国统一的量刑标准,各地进行了大量醉驾案件量刑标准的探索,江苏、福建、浙江等地也相继出台相关文件对醉驾案件的量刑标准予以明确。在最高法院未授权的情况下,高级法院是否有权制定此类文件暂且不论,仅从这些标准本身考察,往往具有很强的地方性,且不同地方之间的标准存在较大差别。如北京市几乎所有的醉驾案件一律判处实刑,不适用缓刑,但浙江的标准中,明确规定在特定情形下,一般应当适用缓刑。这种标准之间的差异必然导致量刑结果的差别,一定程度上加剧了不同地区间的量刑失衡。

3.刑罚规制效果的群体性差异导致刑罚的威慑力尚未完全发挥。刑罚的一般预防效果来源于刑法的威慑性,即在刑法实施过程中,公众所表现出来的因为惧怕犯罪及相应的惩罚后果而产生的威慑作用。就醉驾而言,刑罚的一般预防因对象不同而差异巨大。对于农民、无业或自由职业者而言,短期自由刑的剥夺感较弱,罚金数额不高,如果被判处缓刑,刑罚的剥夺感基本无从体现。加之行政配套处罚力度不足,即使因醉驾被吊销驾驶执照,5年或10年后依然有机会重新申领。刑罚的威慑力不足,导致这部分人群中甚至出现因醉酒或酒后驾车被处罚三次后,又因醉驾被判刑的案件。而对于公职人员,无论被处以何种刑罚,均可能导致其丧失工作机会,缺少生活来源,因此刑罚的剥夺感较强,威慑作用较大,规制效果较好,公职人员的醉驾再犯率远低于其他人员。从样本情况看,因酒后(醉酒)驾车被判处过刑罚或被给予过行政或刑事处罚的609人中,仅13人系公职人员,占比仅为2.13%。

4.部分驾驶员的安全意识薄弱,侥幸心理较重。虽然国家对驾驶员资格获取的要求越来越严格,但个别驾校对学员安全意识教育不足,加之司法机关宣传手段较为单一,宣传效果不佳,导致部分驾驶员对“醉驾是犯罪”仍缺乏正确认识,以酒精耐受度高、驾驶技术娴熟、头脑清醒不影响驾驶为由醉酒驾车,仅凭个人经验而缺乏必要的安全意识。同时,侥幸心理几乎成为所有醉驾司机的共同特点。不仅表现为对不会发生危害结果的侥幸认识,也表现为醉酒驾车不会被查获的侥幸心理,“酒后不开车”的观念并未真正转化为自觉。

四、制度修正:立法模式及量刑标准的重构与完善

1.优化危险驾驶罪的法定刑设置。尽管已经入刑八年,关于醉驾入刑的争议从未停止。一方面,严重醉驾引发的恶性案件时有发生,人民群众严惩醉驾的意愿非常强烈;另一方面,部分轻微醉驾行为被判处刑罚,又引发人们对“醉驾应否一律入刑”的思考。如何在刑法谦抑性和依法惩治醉驾之间寻求平衡,是立法和司法实务部门面临的一个难题。部分学者试图从提高危险驾驶罪的入罪门槛,排除不宜入刑的轻微醉驾行为入手调处这一矛盾,但即使对不宜入刑的情形进行高度概括并设置各种限制条件,似乎仍难予以准确界定。理论层面即使具有可操作性,实践中的可执行度较差,挂一漏万在所难免[3],且在醉驾犯罪持续高发的态势下,强制性地将部分醉驾行为非罪化,与醉驾入刑的立法初衷不符,也不能满足群众严惩醉驾的强烈意愿。事实上,对醉驾行为的情节和社会危害性的关注,无须也不应在罪与非罪的层面上进行,而应在量刑上予以体现。因为无论入罪门槛如何调整,在法定刑设置不变的情形下,犯罪情节的多样性与法定刑幅度单一性之间的矛盾始终无法调和。因此,从妥善处理上述矛盾的角度出发,优化危险驾驶罪的法定刑模式是可供选择的治本之策。

对于危险驾驶罪的法定刑设置应当从纵横两个维度进行考量。横向上,应当与危害性质及危害程度相当的犯罪大致相同,并注意与较重犯罪间的法定刑衔接。纵向上,应当具有一定阶梯性以实现对不同情节醉驾案件的公正量刑。

从法典体例看,危险驾驶罪与交通肇事罪同由《刑法》第一百三十三条予以规制。交通肇事罪要求发生实害结果,而醉驾型危险驾驶并不要求实害结果的发生,在行为的危害性上似乎轻于交通肇事罪,但醉酒驾驶机动车发生事故的概率远大于违反一般性交通法规而发生事故的概率。一些被告人醉酒后连走路都不能保持平衡,却执意驾驶机动车,其对发生危害后果的主观心态与其说是过于自信的过失,不如说是间接故意更为妥当。因此,从主观恶性上分析,醉驾的主观恶性更大。且醉驾没有发生实害后果并非被告人主观意志的结果,而是由于犯罪行为被及时查获。综合考量行为的危害性和危害程度,醉驾与交通肇事至少相当,二者的法定刑幅度也应当相同,即将危险驾驶罪的法定最高刑提高至三年有期徒刑更为妥当。同时,对于发生严重后果的醉驾案件,如孙伟铭案,实践中多以“以危险方法危害公共安全罪”定罪,将危险驾驶罪的法定最高刑提高至三年有期徒刑,也有利于同“以危险方法危害公共安全罪”相衔接。

纵向上建议增设单处罚金刑,对轻微醉驾犯罪从轻处罚,以体现宽严相济的刑事政策。如果说提高法定刑上限加大了对严重醉驾犯罪的打击力度,那么,增加单处罚金刑可以实现对轻微醉驾犯罪的从轻处罚。但罚金刑的适用应当与主刑适度分离。对于单处罚金的案件,由于不剥夺被告人的人身自由,为体现刑罚的惩戒功能,应当提升罚金刑数额并设置下限。通过单处金额较高的罚金,增强被告人的被剥夺感,实现刑罚惩治效果,避免短期监禁刑的弊端。单处罚金刑的,应当在罚金刑数额确定方面赋予法官更多的自由裁量权,增强法官结合被告人缴纳能力决定罚金刑数额的权力,以实现刑罚效果在不同主体间的实质平等。

2.细化量刑情节,明确量刑标准。醉驾案件中对被告人刑事责任评判的主要指标是血液内的酒精浓度,作为一个可以量化的标准,其与量刑之间的对应关系较易建立,且经过八年来的司法实践,大量的生效判决可以作为制定量刑标准的大数据基础。因此,制定明确统一的醉驾量刑标准具有可行性。目前,最高人民法院和最高人民检察院正在联合出台《常见犯罪的量刑指导意见》,危险驾驶罪也是其规范的23个罪名之一。以此为基础,对危险驾驶罪的量刑情节予以细化,明确判处缓刑和免刑的限制性条件,对于增强醉驾案件的量刑精准化,减少量刑偏差具有积极意义。

3.明确判处醉驾的公职人员缓、免刑的条件。对于醉驾案件判处缓刑和免刑应当特别慎重,特别是公职人员醉驾案件,判处缓、免刑过多,标准不明确,极易给公众造成司法不公的印象。因此,建议参照“两高”《关于办理职务犯罪案件严格适用缓刑、免予刑事处罚若干问题的意见》模式,制定出台公职人员醉驾案件适用缓、免刑条件的相关文件,明确在全面把握犯罪事实和量刑情节的基础上严格依照刑法规定的条件适用缓刑、免予刑事处罚,避免缓刑、免予刑事处罚不当适用造成的消极影响。

4.改进醉驾案件查处机制,促进行政执法常态化。正如贝卡利亚所说,对于犯罪最强有力的约束力不是刑罚的严酷性,而是刑罚的必定性[4]。从这个意义上说,醉驾入刑对醉驾行为的遏制作用不仅仅表现在刑罚适用上,更表现在因醉驾入刑引发的酒驾行政查处力度加大而导致的刑罚必然性上。提升刑罚的必然性,关键是提升犯罪的查处率。但从目前情况看,针对醉驾的行政执法远未达到常态化的程度,临时执法、突击执法反而成为常态,致使部分驾驶员存在侥幸心理,选择醉酒驾车。因此,应当加强对醉驾案件查处工作的常规化和制度化建设,形成常态严管与集中治理相结合、全面管控与重点查处相协调的醉驾查处工作机制。特别是加大对醉驾现象较为严重的城乡接合部和广大农村地区醉驾行为的查处力度,通过提升刑罚的必定性发挥刑罚对醉驾行为的遏制作用。

5.加大宣传教育力度,提升驾驶员的守法自律意识。机动车驾驶人的侥幸心理和法律意识薄弱是醉驾案件数量高位运行的重要原因。虽然醉驾入刑对醉驾行为产生了一定的遏制作用,但酒后不开车的观念仍未转化为部分驾驶人主动自律的意识。“醉驾入刑”的目的“是通过严密法网来强化人们的规则意识,而不是用严厉的刑罚来处罚轻罪。”[5]因此,通过宣传教育增强驾驶员“酒后不开车”的规则意识是减少甚至杜绝醉驾的关键环节。从样本情况看,醉驾案件中的驾驶车型已经从传统意义上的汽车扩展为摩托车、三轮农用车,甚至是超标电动车。这些车辆的驾驶员往往不知道醉酒驾驶这些车辆构成危险驾驶罪,普法宣传依旧任重而道远。

结 语

醉驾入刑并非以单纯的扩大刑法圈、增加刑法罪名为宗旨,其目的是通过严密法网,减少醉驾行为以及因醉驾导致的人身、财产损失。因此,刑罚的设置应当与设定该罪名的立法初衷相契合而不是相悖离。从司法实践情况看,醉驾入刑对于遏制醉驾行为,减少因醉驾而发生的交通事故起到了重要的作用,从总体而言,其积极意义应当得到充分肯定。但正如本文所言,当前的法定刑设置制约了刑罚效果的发挥,对于轻微醉驾和严重醉驾均难以实现罪责刑相适应。优化危险驾驶罪的法定刑幅度,制定全国统一的量刑标准,对于充分发挥刑罚作用,减少争议,降低醉驾犯罪发生率必将大有裨益。