传承教育语境下的非遗数字化传播探索

——以南京云锦为例

2020-12-28卢毅

卢毅

非遗即非物质文化遗产,非遗概念的提出和确定一直与“保护”相伴而生。在联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》中将“保护”定义为“确保非物质文化遗产生命力的各种措施,包括这种遗产各个方面的确认、立档、研究、保存、保护、宣传、弘扬、传承(特别是通过正规和非正规教育)和振兴”[1]。我国是联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》缔约国,参与公约框架下的相关实践是我国非遗保护的重要内容。2019年12月9日至14日,“保护非物质文化遗产政府间委员会第十四届常会”提出非遗基金的使用应更加重视促进非遗的传承,包含正规教育和非正规教育。随着我国非遗保护融入公民教育体系的步伐不断加快,包含教学内容、教学方式、教育对象等内容的整体性非遗传承教育体系建设的问题应当引起重视,广泛开展非遗宣传和普及教育活动已经是从国家文化发展战略层面提出的现实要求。2019年9月24日,中共中央政治局召开会议审议通过的《新时代爱国主义教育实施纲要》中指出:“传承和弘扬中华优秀传统文化。对祖国悠久历史、深厚文化的理解和接受,是爱国主义情感培育和发展的重要条件。要引导人们了解中华民族的悠久历史和灿烂文化,从历史中汲取营养和智慧,自觉延续文化基因,增强民族自尊心、自信心和自豪感。要坚持古为今用、推陈出新,不忘本来、辩证取舍,深入实施中华优秀传统文化传承发展工程,推动中华文化创造性转化、创新性发展。要坚守正道、弘扬大道,反对文化虚无主义,引导人们树立和坚持正确的历史观、民族观、国家观、文化观,不断增强中华民族的归属感、认同感、尊严感、荣誉感。”[2]如果说非遗项目的传承是非遗教育的基本目标,促进全社会层面的文化认同,让公众通过接触本土文化遗产了解文化根源,进而建立文化自觉与文化自信则是深层目标。

1.非遗教育趋势

图1-4 《云锦织道》截图

目前非遗教育的开展形式多样,图片展示、现场展演、传承人示范、观摩传承场所、专家授课、非遗技能大赛等等面向社会的非遗宣传和教育活动琳琅满目,增强了公众对非遗的认知和关注,提高了全社会的非遗保护意识。旨在培养各层次非遗人才的非遗教育也将被逐步纳入学校教育体系。通过“非遗+教育”实现非遗项目的宣传展示、知识普及和技艺传承;通过对非遗文化内涵的传递,建立文化认同感和自豪感;学会尊重不同文化;利用非遗资源与素材增强创新能力教育、爱国主义教育、优秀传统文化教育和价值观教育。学校的非遗教育可以分为不同层次和类型,如非遗知识宣传、非遗技艺学习、非遗传承人培养、非遗研究、非遗从业人员培养和继续教育等等,构成多层次、多类型、多学科、多形式的多维教育教学系统。在以非遗项目的宣传展示、知识普及与技艺传承为目标的前提下,可以将非遗教育的形式分类为知识普及型、体验实践型和专业传承型。通过面向各对象群体的有效传播和教学,实现非遗在全社会范围内的全体“知”、部分“会”、少数“精”,即社会普遍知道非遗,了解相关知识,部分群体接触及体验过非遗项目传承工作,对非遗项目有较完整的认识,筛选并培养少部分有志于从事非遗研究与传承的专业人员。在数字时代背景下,借助现代科技、传媒、创意手段让非遗以信息化形式进入学校,以对于年轻一代更具亲和力与熟悉感的方式传播非遗中的优秀传统文化,提高非遗传承的效率,也可丰富非遗教育的形式,提升教育的效果。

2.非遗数字化传播

民俗学专家刘魁立在多个场合将传播与传承比喻成保护非遗的两个翅膀,用以强调二者在非遗传承保护进程中的重要作用。《中华人民共和国非物质文化遗产法》中多处提及非遗传播,鼓励对体现中华民族优秀传统文化,具有历史、文学、艺术、科学价值的非物质文化遗产采取传承、传播等措施予以保护。非遗传播意在丰富全社会的非遗知识,提高公众对非遗的关注程度,提升社会对传承人群的认识与尊重,从而为未来的传承提供后续力量。数字化保护非遗在2005年国务院办公厅颁布的《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》中被首次提出,意见中指出要运用数字化多媒体等各种方式,对非物质文化遗产进行真实、系统和全面的记录,建立档案和数据库。此后,我国的非遗数字化保护工作正式步入正轨。数字化展示与传播技术为非遗的广泛共享提供了平台,扩展了非遗传播的范围与层面,推动非遗传承向体验的、互动的、全面的、立体的方式转变,让非遗变得“听得见”“带得走”“学得来”,并为创新传承提供更大空间与技术支持。从网站到移动应用程序再到新媒体传播,从交互式数字博物馆到沉浸式可交互虚拟现实,增强现实与混合现实的传播条件也正逐渐成熟。多样的传播方式满足了不同的非遗传播、教育诉求,内容与形式的完美配合可起到事半功倍的传播效果。

3.南京云锦数字化传播探索

南京云锦木机妆花手工织造技艺是首批国家级非物质文化遗产,被列入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》。作为重点保护对象,南京云锦的数字化保护起步很早,目前已积累较丰富的保存、研究和宣传性质的数字化资料,随着数字化技术的发展,在“推动非遗的当代实践,提高非遗保护传承水平”[3]的倡议下,以传播和教育为目标的云锦数字化内容也不断涌现。

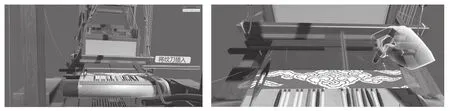

图5-6 《云锦织道》截图

《云锦织道》是一款以普及南京云锦基础知识,展现云锦工艺流程为创作目的的iOS平台移动应用程序(如图1-4)。程序包含历史、工艺、织机三个主要内容板块,介绍云锦的发展起源与兴衰历程。通过文本、图像、视频等形式,从原料加工、纹样设计、挑花结本、造机、织造等步骤对云锦织造流程进行系统性展示。三维建模呈现出的虚拟仿真云锦织机,让用户可以360度旋转、缩放、拆解观察精密的大花楼织机,直观了解机身、花楼、开口、打纬、送经卷取等织机部位与功能,并设计带有一定游戏性的云锦织物配色体验。作品兼顾了云锦工艺的专业性与受众层次的差异性,将相关信息按织造步骤分章节呈现,配以动态视觉艺术效果与交互式操作,引导浏览者主动探索、积极参与,结合移动终端媒体特性与互联网传播优势,让更多人实现足不出户了解云锦工艺,感受其独特魅力,从而进一步加强公众对云锦保护的关注。知识普及型的非遗数字化传播主要以个人移动终端为呈现载体,借助于互联网实现广幅度、全时性的非遗传播,在资料性保存的基础之上向生动形象的非遗活态化展示延伸。

非遗保护的最终目标是在广泛传播的基础上,实现活态化的实践传承。《云锦织造》是一款基于虚拟现实技术的可交互式虚拟现实作品(如图5-6),在沉浸式的虚拟环境中重建古代云锦织造场景,配合可穿戴虚拟现实设备,观众犹如穿越历史长河,行走在古代的织造场景中。观众可环绕织机进行全方位观察,也可以走近织造工匠身旁,观看动态的云锦织造过程。通过交互手柄指向织机部件便能显示该部件名称、拆解并了解其机构工作方式、观看对应的解读影像与说明动画。虚拟现实技术凭借其沉浸性、交互性、实时性、多感知性的特征,营造出可信的、可交互的、可探索的沉浸式虚拟环境。这种身临其境般的互动体验将非遗以更鲜活和让人印象深刻的方式进行展示,在非遗相关知识的表达上更全面、更深入,更注重直观感受的传递,强调真实感。

如同飞行驾驶、特种设备操作等领域使用仿真模拟平台进行教学与训练,传统工艺类非遗也可以通过与数字技术的适当结合,实现较前两件作品更为专业的非遗教学和传承人培养。《妆花》即是一套以建立专业化云锦织造技艺学习与练习平台为目标而开发的程序。程序以Unity引擎进行开发,通过可穿戴虚拟现实设备还原云锦织手的第一人称视角,操作者可以云锦织手的角色身份进行云锦织造操作。程序将一段云锦纹样的织造技艺动作详细记录并建立引导式操作演示,操作者在虚拟环境中跟随提示即可逐步执行每一个织造动作,直至最终完成整块云锦的织造。通过一系列标准化的织造技艺教学,可以实现云锦织造基础性技艺动作的学习。待反复练习熟悉织造流程后,操作者还可脱离标准化的引导进行个性化实践探索。借助HTC VIVE头戴式显示器与3D手势识别体感控制器厉动(Leap Motion)的数据融合,程序可以直接对操作者手部动作进行识别,无须手柄等外部设备即可实现在虚拟场景中用双手进行织造操作,呈现更为真实的交互体验。同样是基于虚拟现实技术,《妆花》在核心功能、视觉效果、交互体验等方面更为去娱乐化,突出技艺传承的标准化与专业化。在此之上,通过互联网技术的介入,在互联网的助力下将传承人的选拔范围由地区扩展到全国,由我国扩展到世界。

图7-8 《妆花》截图

上述三件作品当中,《云锦织道》以相对普及的个人移动终端为传播平台,有助于对非遗知识进行广泛宣传。《云锦织造》与《妆花》采用虚拟现实技术营造沉浸式的交互体验:前者通过丰富的交互与多样的媒体表现,引导观众在主动探索的过程当中自然接受非遗教育,寓教于乐;后者则注重发挥新型数字媒体优势打造专业化教学场景。三件作品既是以南京云锦为题材的诸多数字化内容的代表,也是非遗数字化保护的缩影。面向不同受众、展开不同类型的非遗教育是非遗保护工作发展的客观需求,也是实现非遗传承的必然途径。

4.结语

数字化技术的介入触发了非遗从静态的、被动的、旁观的、局部的单向传达向动态的、主动的、体验的、全面的互动传播转变,使得非遗不再是一个单纯的知识性、审美性的文化符号。借助数字化手段传播传承非遗已成为非遗教育的一种趋势,非遗传播与教育在开拓数字化路径的同时也面临着一定挑战。目前一些非遗的数字化内容存在碎片化、失真化表达的问题,在非遗传播和教育过程中应予以甄别,去粗取精。数字化、信息化手段可以对非遗项目进行详细再现,但匠心精神的传递不能完全依靠数字化,“见人见物见生活”始终应是非遗保护的主要方式。

注释:

[1]2003年《保护非物质文化遗产公约》基本文件2018年版本,第一章,第二条,第3点。

[2]《中共中央国务院印发〈新时代爱国主义教育实施纲要〉》第12条。

[3]文化和旅游部、教育部、人力资源社会保障部共同印发《中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划实施方案(2018—2020)》,前言,2018年4月。