臧克家:“生活是诗的土壤”

2020-12-25半山

文/半山

著名诗人臧克家,山东诸城人,生于1905年10月。1923年入山东省立第一师范学校学习。1926年入黄埔军校武汉分校学习。1930年至1934年在国立山东大学中文系读书。1937年至1942年任第五战区司令长官部秘书、战时文化工作团团长,文化工作委员会委员,三十军参议,三一出版社副社长。1942年至1946年任重庆中华全国文艺界抗敌协会候补理事。1946年至1948年任上海《侨声报》文艺副刊、《文讯》月刊、《创造诗丛》主编。新中国成立后,曾任人民出版社编审、中国作家协会书记处书记、《诗刊》主编。自1929年发表处女作,50多年里,著有诗歌、散文、小说、回忆录、诗论集《自己的写照》《运河》《从军行》《泥土的歌》《生命的零度》《凯旋》《怀人集》《诗与生活》《学诗断想 》等 50 余本。2000年1月获首届“中国诗人奖终生成就奖”。2004年2月5日因病在北京去世,享年99岁。

童年生活是诗的摇篮

臧克家曾经说:“如果说,童年环境的气氛对于一个人的事业与爱好有着重大的关系,如果说,遗传对于一个人的气质、性情、天才有着极大的影响,那么,我将把我学诗的故事在这上面扎根了。”

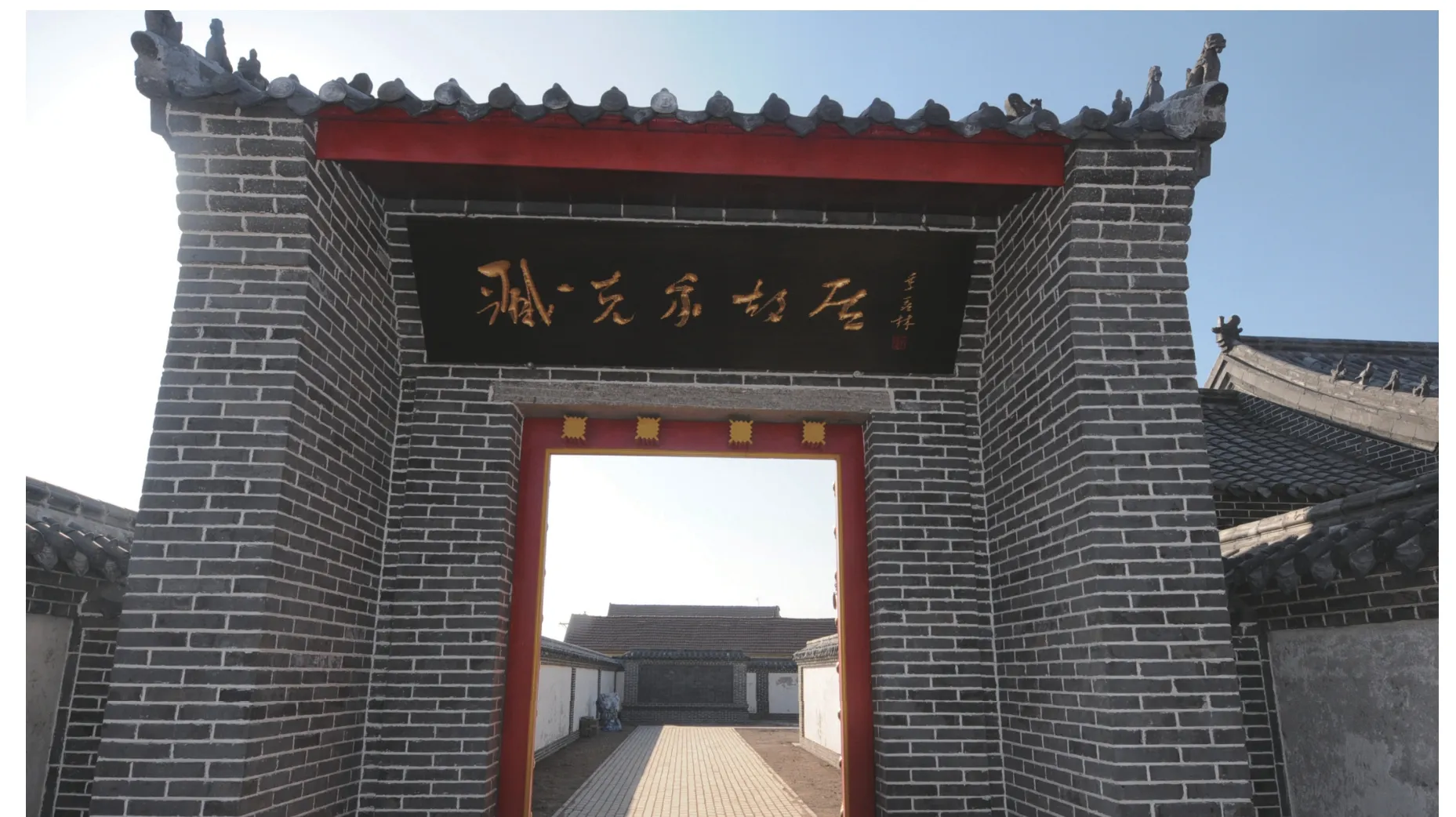

臧克家的故乡是山东诸城,位于胶东半岛。这个县属古琅玡,秦始皇东巡,曾在这儿刻石记功,这就是有名的琅玡刻石。臧克家所居住的村子——臧家庄,离城18里路,盘踞在一个小岭头上,树木不多,干旱缺水。他家门口,对着两座青山,一座是常山,一座是马耳山。苏东坡在密州做知州时,曾到常山打猎,也写下了“试扫北台看马耳,未随埋没有双尖”的诗句。臧家庄,自然风光并不优胜,但臧克家生在这里,长在这里,自然对它的感情是颇深的。

臧克家生在清光绪年间,在他的家庭里,诗的空气很浓。在臧克家8岁时,生母便去世了。他的父亲仁慈、多感、热烈,臧父对每个人都良善可亲,因此,不论亲疏都对他好。臧父还是一个革命者,革命使他打一柄雨伞跳下城墙,跌得吐血——以后一直在病榻上侧着身子,就这样躺了3年,被病魔夺走了生命,那年臧父才34岁。父亲喜欢诗,他的气质、感情、天才和诗最接近。臧克家常常怀着悲伤的心情侧耳倾听,听父亲用抖颤的几乎细弱无声的感伤调子,吟诵着他同臧克家的一位族叔唱和的诗句。那时,他自取号为“红榴花馆主人”,而那位叔叔则名“双清居士”。《霞光剑影》,便是他们唱和的诗集名。

臧克家的祖父和他父亲正相反,板着铁脸,终天不说一句话,说一句话就像钉子打进木头里一样。没人不怕他、躲他。但他也特别好诗。白香山,他最喜欢。有时,他突然放开心头的铁闸,用湍流的热情,洪亮的嗓音朗诵起《长恨歌》,接着又是《琵琶行》。他的声音使臧克家莫名其妙地感动,不是祖父的声音,是他诗的热情燃烧了臧克家幼小的心灵。这时,臧克家简直变成了另一个人。祖父曾热心地教他读诗,“自君之出矣,不复理残机”的相思情,“居高声自远,非是借秋风”的咏蝉诗。正如臧克家在《自己的写照》集子中说的那样:“在当时只学着哼一个调子,今日回味起来,却有无限的深情与感慨了。”

臧克家的庶祖母是一个多才而巧嘴的人,她常讲《聊斋》《水浒》《封神榜》《西游记》给他听,还有那些仙女和凡人恋爱的富于诗意的故事……它们,常引出臧克家的眼泪和幻想,像在心上打上深深的印记,永久也不能磨灭。

臧克家,就是他父亲的一帧小型的肖像,是父亲生命的枯枝上开出来的一朵花。父亲给了臧克家一个诗的生命。那时节,臧克家还不了解诗,但环境里的诗的气氛却鼓荡了他蒙昧的心。说到对于诗的兴趣,臧克家还有一位重要的启蒙老师。他,就是一个普通的农民——六机匠。

六机匠,是臧克家家的佃户,也是远房的亲戚。光棍一条,屋子里一张织布机,一张锄。他的房子,就是臧克家的家----灵魂的家。六机匠,是一个讲故事的圣手,他记忆力强,描绘能力也强,能把一个故事的情节夸张地、形象地、诗意地、活叶鲜枝地送到听者的眼前来,好像展开一幅图画。他的材料是掘不尽的宝藏,而且常常花样翻新。他说故事往往用韵语和腔调唱出来,伴同着表演般的神态和姿势。他是用热情,用灵魂的口来说这故事,以安慰自己和别人。故事,就是他的创作,诗的创作。听的人,被他领到一个诗的世界里去。在他的屋子里,臧克家认识了许多灵魂;在他的屋子里,臧克家得到了盎然的诗趣;在他的屋子里,臧克家熏陶出一颗诗心。

童年的一段乡村生活,使臧克家认识了人间的穷愁、疾苦和贫富的悬殊。同时,纯朴、严肃、刻苦、良善……他的脉管里流入了农民的血。这些,读者可以在他的诗的内容上、形式上,在整个的风格上找到佐证——那么鲜明耀眼的佐证。在多少枝笔下,臧克家成了“农民诗人”。他爱乡村,因为他生在乡村,长在乡村。他爱泥土,因为他就是一个泥土的人。

青春热血孕育出诗的萌芽

1923年,臧克家进了济南山东省立第一师范,开始了他的中学生活。

那时,统治山东的军阀张宗昌,对人民实行文化统治和武力镇压。他残酷屠杀革命者,怀抱“张”字大令的宪兵队日夜在街上逡巡,“冷的刀光直想个热的人头”。张宗昌的文攻武压并没有吓倒革命的人们。革命的新思潮像地下运行的烈火,越烧越旺。臧克家所在的校长王祝晨是一个开明进步的知识分子,他学习蔡元培新旧共蓄、兼容并包的办学方针,使学校成了新生力量的滋生地。臧克家所在班的同学们,几乎都投入到革命的行列中。下课以后,各人忙着去干自己更重要的“功课”——有的人到工厂去了,有的人到大门口给民众讲演去了,有的人开会去了……

反动的黑暗的势力教给同学们怎样战斗。同时,有一座神秘的文化宝库,给了他们光与热,指点与慰安。它,便是同学们的“书报介绍社”。那里面的书籍杂志那么多,那么全,令人爱不释手。那时,不管你穿的是布袜子、老土鞋,《创造》《洪水》《语丝》《沉钟》……每人都总有一份。而在臧克家的手里却是更多,除杂志之外,新书还有好些,特别是诗集。

这时期,臧克家读了很多新诗,穆木天、冯至、汪静之、韦丛芜……然而,撼动了臧克家整个灵魂的却是郭沫若。他的创作、翻译,臧克家如饥似渴地吞咽下去,它像一股动力,一道热流,一阵春风。有很长一段时间,臧克家生命的脉搏跳动在沫若先生的字里行间。他崇拜沫若,他从一本杂志上剪下充满孩子气的郭沫若的照片贴在自己的案头,上面题上:“沫若先生,我祝你永远不死!”

在反动军阀的高压统治之下,臧克家时常同二三好友登上千佛山顶,让风吹撒开他们的头发,高歌狂吟,像立在理想的王国里,向不醒的人间吹送他们诗的“预言”。他们也时常在大明湖上飘荡,身子互相偎依着,听小船冲开残荷,唰唰有声。暗空无月,寒星闪闪,静夜冷清,孤舟湖心。大家一面饮酒,一面狂吼,发出高歌,声裂如磐之夜。对反动军阀的满腔愤慨,促使臧克家给当时主编《语丝》的周作人写了一封信,揭露张宗昌反动统治的黑暗残酷。过了不久,这封以“少全”署名的信,连同岂明(周作人)的复信一起被登在《语丝》 上,还被加上了一个题目《别十与天罡》 。这是臧克家有生以来第一次在大刊物上发表作品。

这时候,臧克家写下了不少的诗篇。他写得多,全凭自己的大胆!他写得快,因为自己事前既不作绸缪的苦思,事后又不下功夫删改。“灵感”是他的唯一法宝,它一动声色,就在纸上“走笔”。他觉得写诗并不难,因为还不够知道它难的资格!

这一时期,可以说是“模仿时期”。他读了别人的诗篇,仿佛那里边涵蕴着的感情原来在自己心上就存在着一样,立刻就兴奋起来,也想以同样的内容自制一首。模仿,在刚踏上习作初步的阶梯时,是无可非议的,而且有时还是必不可免的。但是,模仿,不能叫自己落到别人的套子里去,不能叫别人的阴影淹没了自己。模仿,自己应该是主人,别人是供采用的对象。臧克家曾说:“可悲的是,那时,我跟在别人的后边跑,却把我自己失掉了。”

在说到臧克家走上新诗创作道路的时候,还必须提到一个人,那就是他的族叔、诗友----臧亦蘧(笔名“一石”)。一石是个怪人。他写了10年诗,然而10年的心血却是一张白纸。他在北平读书时,把吃饭的钱硬省下来印书。宁肯叫自己的肚皮挨饿,这样,他快乐,他安慰。然而,当他把凝结着自己心血的诗集拿去请教胡适、鲁迅、梁实秋等先生时,得到的却是一次又一次的批评,甚至否定。但是,他并没有灰心,还是起劲地写着,写着。

臧克家说:“不遇见他,也许一辈子也‘遇’不见新诗。没有当年的他,就没有今天的我。”

族叔亦蘧大臧克家三四岁,长得很魁伟,叫他四叔。亦蘧有个脾气,见了不足与谈的人,沉默木呐,但和知心朋友在一起,则高谈阔论,插科打诨。在封建气味浓厚的农村,卓尔不群,狂傲不羁,用奇特的怪论和行动抵抗封建习俗,因此,他的族叔得到了一个绰号“四癫”。

臧克家的族叔一石写诗,都是有感而发,风格朴素,全用口语,毫无雕饰痕迹。

我从城里回来,

迎面碰着小弟弟

从牛棚里出来,

面目枯黑。

走进内房,

看见父亲在那里吞云吐雾(吸鸦片)

剥削我们一家人!

这就是臧克家族叔的诗,直抒胸臆,毫无顾忌。

不管臧克家的族叔怎样怪,怎样“癫”,“他是形体,我就是影子”。这是臧克家如是说。

每次学校放假时,臧克家就和族叔常常跑到僻静无人的林边、崖下,去对坐半天。有时话多得使双颊发烧,有时默默地半天无语,听风号,听虫叫,听大自然神秘的语言。在春天,也远足到陌生的小村落,在夕阳的返照下,看桃花树下手把篱笆张望的少女的身影,像望着一尊诗的女神,一直望到人影被黄昏抹去,才踏着小道摸着黑回头。心的小船在诗湖中摇曳着。

一个春光明媚的清明节,燕子新客似的刚刚从远方飞来,秋千架旁飘飞着少女的衣影和笑声,花朵开在每个青春的枝头。灵感借了臧克家的手,在这个佳节的诗境里写下了他的第一首新诗:

秋千架下,

拥积着玲珑的少女;

但是,多少已被春风吹去了。

族叔看了,比臧克家还兴奋,他惊奇这诗的第一朵花竟是这样美丽!对于最末一句,他说了一大串“好”。鼓励臧克家,给他打气,好似自己可以给臧克家打保票,只要臧克家写下去就一定能成功一样。

确实,对于臧克家,他从没吝啬过鼓励,怂恿,改正,指导。他的一间小草屋,便是臧克家们“幽会”谈诗的“乐园”。这是诗的世界,是他们两个人的世界。

中学生活还未结束,政治空气就变得更为紧张了。风传军队要来学校搜查,同学们半夜三更撬开地板,把所有带白话标点的书全部塞下去,用脚跺一跺,仿佛跺自己的心一样痛!信件、日记,仓皇中付之一炬。心,火一样地燃烧!

高压把臧克家和同学们仇恨的心磨锐了。恰巧,郭沫若的一篇新的文艺理论《文学与革命》落到了臧克家的眼底,它给了他力量和希望。这样,投出“此信达时,孙已成万里外人矣”的充满豪言壮语的一纸家书,臧克家便同几个朋友从寒冷中向着自由与温暖的江南飞去。

1926年10月,北国正是金风肃杀,万卉凋零,一片凄凉景色。而当他们踏上了武汉的大地,却见大地一片葱绿,用青眼迎人。当时大家心里发问:“谁的手把宇宙割成了两片,南方是白昼,北方是黑天?”

在黑暗中掩藏已久的眼睛,突然被照亮在光辉的太阳之下了,身子是一条小船,荡漾在大时代的怒潮里,心也是。1927年,臧考上了“中央军事政治学校”。军校校址,在武昌的西湖书院。大门两旁,一副对联“党纪似铁,军令如山”,字大如斗,震心耀眼。院内标语,引人注目,如革命鲜花,开满四壁。“今日的锄头,明日的自由”,这不就是鼓动人心的朴素的诗句吗?

革命的空气像高涨的洪潮,严肃的生活刻苦而又紧张。不是操场上练武,就是大课堂上听讲。用艰苦磨炼人的骸骨,用革命理论武装人的思想。一枝汉阳枪握手中代替了笔。这时节,臧克家的生活就是一篇雄伟悲壮的诗。

臧克家亲眼看见过人民显示出他们的力量,吓倒了英帝国主义者,收回了汉口英租界。摩天大楼前,工人纠察队员威严地在那儿站岗。多年来在长江上耀武扬威的英国军舰,滚出了武汉革命的水域!

臧克家亲眼看见过北伐誓师,十几万壮士用有力的步子走过阅兵台,歌声,那么整齐嘹亮,威武雄壮!一个铁的自信心,做了歌子和口号的内容。多少伟大的场面,开拓了臧克家的眼界和心地。

臧克家曾经一身戎装立在黄鹤楼头,望着汉阳兵工厂的烟囱作豪迈的诗思 ;他曾经立在大江的岸上戍卫着森严的黑夜,隔江就是敌人,萤火闪耀着神秘恐怖的光,江潮像大时代的呼吸,又像自己的心一样不平地鸣吼;他曾经以天地为庐舍,野草做被褥,钢枪做枕头,露宿过多少夜;月光的天灯照着他们急行军,去包围敌人;稻田,一方方明镜似的偷描着山影、树影和时代的先锋----战士的身影。追击叛军夏斗寅,40天的“前敌”,飞过山,趟过水,在枪炮声里,在嘶喊声里,在呻吟声里,在风里、雨里、血泊里,一个伟大的目标在接近,一个铁的意志在执行。时代的大手在臧克家眼前展开了一幅伟大的革命画卷,臧克家,没有用诗句,却用子弹,做了战斗的一员!

臧克家并不责难自己这一时期没有留下诗。在这伟大的几年间,他蓄积了无数的生活宝贵经验——诗的最有价值的材料。学习写诗不仅仅是技巧的磨炼,还应钻进人生的深海里去!技巧不过是诗的外衣,生活才是诗的骨肉,单从技巧上去求诗,你将永远得不到诗!

臧克家用生命去换诗,去写诗!(上)读