法俄中三国妇女选举权获得历史进程比较:以共享信念为中心的制度变革分析

2020-12-25刘庆乐

刘庆乐

内容提要 作为现代女权主义运动起源地的法国,其妇女获得选举权的时间却晚于俄国与中国。鉴于历史制度主义关于观念、制度与行为关系的解释困境,引入以共享信念为中心的制度变革分析,重点考察自由主义与马克思主义关于男女平等共享信念及妇女选举权具体主张在法俄中三国上升为制度议程、转化为实际制度的历史过程。研究发现,在这一历史进程中,共享信念是社会运动及制度建构的先导,其转化为现实制度需要具备三个条件:第一,新的共享信念与一般制度的微观结构具有同构性;第二,共享信念的集体行动者有能力突破旧制度所设立的权力屏障;第三,与制度变革相适应的外部制度环境。法国妇女选举权获得时间滞后,既有在制度议程建立阶段男女平等的理论诠释不充分的原因,也缘于在制度方案合法化阶段各种政治力量在博弈中达成均衡、权威人物出现所具有的不确定性。

一、问题的提出

从古代至现代,不同的选举制度曾经对选举人资格进行过各种限制,诸如阶级、身份、性别、地域、财产、信仰、肤色等等,不一而足。普选权是现代选举制度的表征。就男性普选权而言,法国始于大革命开始后的国民议会,俄国始于1905 年革命后的杜马会议,中国始于辛亥革命后的国会选举。妇女选举权(women’s suffrage)的主张几乎与现代女权运动同时产生,后者起源于启蒙运动和法国革命。1791 年,法国妇女运动的先驱奥林普·德·古日草拟的《女权和女公民权宣言》第一条就写进了“妇女生而自由,在权利上与男子平等”的内容[1]Gouges, Olympe de,Declaration of the Rights of Women and Citizen, https://www.connexions.org/CxLibrary/CX15195.htm,2020年3月7日。,结果《宣言》并未被制宪会议通过,她本人则于1793 年被送上了断头台。1792 年,英国思想家玛丽·沃斯通克拉夫特(Mary Wollstonecraft)发表《女权辩护》,明确提出了妇女选举权的问题。而直到19 世纪60 年代以后,妇女选举权运动才形成一种世界性潮流,到20 世纪30 年代,大部分西方国家先后立法赋予妇女选举权。这一进程中的关键事件包括:1893 年新西兰成为世界上第一个承认妇女选举权的国家;1902 年和1906 年,澳大利亚及芬兰妇女也先后获得了选举权;1918 年俄国在十月革命胜利后制定的宪法中宣布男女拥有平等的选举权;1919年美国通过宪法第19修正案,承认妇女的投票权,此前已有15个州的妇女获得了选举权;1936 年,中国国民政府颁布《国民大会代表选举法》,在法理与实践层面承认了妇女的选举权。直到1944年,法兰西临时政府才正式承认妇女的选举权。

妇女获得选举权是选举制度领域一项正式而广泛的社会变革。言其正式,是因为这项权利一般都写进一国的法律文本中;言其广泛,是因为它改变的不是局域性、少数人的权利,而是一个国家所有妇女的权利。妇女选举权问题也是法俄中三国革命宏大主题中的一项具体议题[1]在斯考切波的研究中,三国革命具体指1787—1800年法国革命、1917—1921年俄国革命、1911—1949年中国革命。参见〔美〕斯考切波:《国家与社会革命:对法国、俄国和中国的比较分析》,何俊志译,上海人民出版社2007年版。,三国都在革命初始阶段提出了妇女权利的诉求。这里的问题是,有着自由主义及个性解放传统同时也是现代女权主义运动起源地的法国,为何在女性获得选举权方面“起了个大早,赶了个晚集”,既落后于社会主义的苏俄,也落后于有着深厚男尊女卑传统的中国?在历史制度主义的框架内,斯考切波从阶级之间、阶级与国家之间以及国际关系三个层面揭示了社会结构因素对三国革命发生、进程及后果的决定性影响。该研究自问世以来就受到了来自各个方面的批评。其中,斯维尔认为,斯考切波的研究忽视了意识形态因素在革命进程中的结构性影响,他进而证明了意识形态在法国革命的起因与结果中扮演了匿名的、集体的、社会秩序要素的作用[2]Sewell,Jr.Willam H.,“Ideologies and Social Revolution: Reflections on the French Case”, Journal of Modern History,1985,57(1),pp.57-85.。如果我们接受历史制度主义关于观念是制度变迁开端的假设[3]马得勇、张志原:《观念、权力与制度变迁:铁道部体制的社会演化论分析》,〔北京〕《政治学研究》2015年第5期。,那么就妇女获得选举权这种具体制度变革而言,究竟是谁的观念,发生了怎样的变化,才导致了正式制度的变化?观念与制度变革之间究竟存在什么样的逻辑关联?为了进一步厘清二者之间的关系,本文试图在文献梳理的基础上引入以共享信念为中心的制度变迁分析,解释共享信念在法俄中三国妇女选举权获得过程中的作用。

二、以共享信念为中心的制度变革分析

(一)历史制度主义关于观念、制度与行为的解释困境

在新制度主义主要流派中,影响力最大、最能整合各流派观点的当属历史制度主义,它将权力、观念以及文化的因素都纳入制度分析框架,形成了两大分析路径:一种是以制度的僵化和路径依赖为特征,强调用外源冲击解释制度变迁的分析路径,另一种是以重视由环境、观念所驱动的个体行为的活跃性为特征的分析路径。然而,无论采用哪种分析路径,历史制度主义在本体论上都面临“结构”与“能动”之间的张力[4]马雪松:《新制度主义政治学的内在张力与理论取向》,《上海行政学院学报》2011年第1期。。尤其对第二种分析路径而言,个体观念有时被解释为制度变迁和行为的原因,有时则又被解释为制度的结果。由于它过分强调行为主体及其观念的能动作用,可能同样陷入建构制度主义的困境:解释的中心是行为主体而不是制度,有再次将制度踢出去的风险[5]〔美〕斯蒂芬·贝尔:《制度变迁的诠释路径:建构制度主义V.S.历史制度主义》,滕白莹、孙晨光译,〔北京〕《国外理论动态》2016年第7期。。

(二)以共享信念解释制度及其变迁

为了克服历史制度主义关于观念、制度与行为的解释困境,本文引入共享信念的概念。共享信念的研究最早受到社会心理学家们的关注。在涂尔干(Durkheim)集体代表论的基础上,莫斯科维奇(Serge Moscovici)的社会代表论认为,个人的世界观是由其团体或社会成员的共享代表所决定的[1]Bar-Tal,Daniel,Shared Beliefs in a Society:Social Psychological Analysis,Sage Publications,Inc,2000,pp.24-25.。青木昌彦从博弈论的角度,将制度的结构性要素概括为共有信念、均衡的概要表征和博弈的内生性规则[2]参见〔日〕青木昌彦著:《比较制度分析》,周黎安译,上海远东出版社2001年版,第14页。。斯科特认为,制度包括规制性(regulative)方面、规范性(normative)方面和文化-认知性(culturalcognitive)方面三个基础要素,并分别对应着合法律性、合道德性、合认知性三种合法性基础,以及基于利益回报率递增、基于道德承诺递增、基于信念日益客观化三种制度化路径[3]〔美〕斯科特:《制度与组织:思想观念与物质利益》,姚伟、王黎芳译,〔北京〕中国人民大学出版社2010年版,第59页。。公共政策也是正式制度的一种,萨巴蒂尔(Paul A.Sabatier)在倡导联盟框架中将公共政策视为一套信念体系,包括深层核心信念、政策的核心信念及工具性信念[4]〔美〕保罗·A.萨巴蒂尔:《政策过程理论》,彭宗超译,〔北京〕生活·读书·新知三联书店2004年版,第158-159页。。与以上学者用共享信念、文化-认知性或信念体系直接定义制度(政策)不同,在金登(John W.Kingdon)政策议程的多源流模型中,那些可以被称为共享信念的因素,是以意识形态、主导价值观或备选方案的形式分布在不同的源流之中,并参与到政策议程的构建过程中,但即使它们能够结合到一起,也只是促成了政策议程的建立,并不意味着政策已经被制定出来,它还要经历政策方案的合法化过程[5]〔美〕约翰·W.金登:《议程、备选方案与公共政策》,丁煌、方兴译,〔北京〕中国人民大学出版社2004年版,第285-289页。。

综合上述文献,我们可以获得两个启示。首先,共享信念是个体信念的代表,是集体行动以及制度变迁的起点。共享信念是行动集体的一套世界观、价值观与方法论的组合,没有共享信念就不可能产生自主性的集体行动,也不可能发生制度变迁。共享信念源于个体观念,个体观念与共享信念都是弥散性的,它们可以依附在不同个体、群体及制度的不同要素之上。个体观念与共享信念可能存在一致性、部分或全部冲突,并成为个体遵从或违反集体行动、制度的认识论根源。其次,尽管制度之中包含共享信念,但新的共享信念并不等于制度本身,共享信念转化为制度理论上需要经历两个关键步骤:第一是将共享信念转化为制度议程(institutional agenda)[6]本文用制度议程(institutional agenda)指称制度合法化前的状态,与公共政策学通常将政策议程划分为系统议程与制度或政府议程的含义不同。,使其具备制度的要素,成为“影子制度”;第二是将制度方案转化为实际的制度,完成制度方案的合法化过程。

(三)本文研究思路

列宁曾有一个广为流传的判断:“没有革命的理论,就不会有革命的运动。”[7]《列宁全集》第6卷,〔北京〕人民出版社1986年版,第23页。这一判断也可以转化为“没有制度变革的理论,就不会有妇女选举权制度变革的实践”,问题是理论是如何被制度化的。妇女解放是民主运动的一部分,受民主理论的直接影响[8]〔英〕罗素:《婚姻与道德》,谢显宁译,〔贵阳〕贵州人民出版社1988年版,第56-57页。。贾格尔在《女权主义政治与人的本质》中,将女权主义或男女平等主义划分为自由主义、激进主义、马克思主义、社会主义等流派,这些在不同社会情境下产生的主张男女平等的共享信念,为分析妇女选举权观念及其制度化过程提供了重要线索。基于共享信念与制度变迁的一般关系,本文假定一项具体制度变革是新的共享信念制度化的结果,具体到法俄中三国妇女选举权问题,这一假定可以具体表述为:妇女获得选举权的这一选举制度变革是男女平等共享信念制度化的结果。基于这一假设,本文将对在促成法俄中三国男女平等共享信念演进为妇女投票权制度安排过程中产生关键影响的两种女权主义思想流派——自由主义与马克思主义做具体的历史考察,重点分析它们关于妇女选举权的具体主张在三个国家如何上升为制度议程,又是如何转化为实际制度的;同时遵循历史制度主义关于制度化的过程是观念、行动者、权力及环境综合互动结果这一基本认知,兼顾社会运动、国家权力、制度环境在共享观念制度化过程中的作用。

三、男女平等观念的理论诠释与妇女选举权制度议程的建立

一般认为,人类社会由母系氏族转向父系氏族以后,妇女社会权利就大幅跌落,说明男女不平等既非从来就有,也非短时存在。在前现代社会,无论各国政治、经济、文化、宗教等传统的差异性如何,男性对女性的支配构成各国文化中最普及的意识形态,并毫不含糊地体现出根本的权力概念[1]〔美〕凯特·米利特:《性的政治》,钟良明译,〔北京〕社会科学文献出版社1999年版,第38页。,妇女普遍被剥夺了基本的经济与教育权利,更遑论参与公共事务的权利及选举权利了。

(一)古典自由主义背景下的法国女权运动

与传统观念相比,古典自由主义基于个人权利优先性及人人平等的观念,对妇女普遍受男权社会歧视与压制的社会现实总体上持同情态度,对妇女获得属于她们的教育和经济权利一般也持开放态度。1673 年法国哲学家浦兰·德·拉巴尔(François Poullain de La Barre)著述《论两性平等》,提出“精神没有性别”的命题,其观点代表了法国启蒙思想家关于男女平等思想的先声。正是在启蒙教育思想的推动下,法国大革命前妇女教育的主要形式,已由早期贵族妇女以社交为目的的沙龙教育,转向下层妇女以就业为目的的职业教育。不过从总体上看,古典自由主义存在着男性假设[2]〔美〕戴维·赫尔德:《民主的模式》,燕继荣等译,〔北京〕中央编译出版社1998年版,第139页。,无论是伏尔泰、孟德斯鸠还是卢梭,他们的自由平等原则并不适用于他们的妇女观,关于妇女权利的主张以男女事实上的不平等为条件[3]潘迎华:《十九世纪英国妇女选举权运动与自由主义》,〔北京〕《世界历史》2002年第6期。,这使得古典自由主义并不能为男女平等问题提供充分而直接的理论诠释。

即使个别古典自由主义者意识到他们的自由平等观与妇女观的矛盾性,也不愿意从理论层面或实践层面去直面这个问题。孔多塞伯爵是法国大革命时期男女平等的倡导者,他认为投票权是一项政治权利,拒绝妇女政治权利就践踏了权利平等的原则。孔多塞男女平等思想对大革命时期的妇女运动无疑具有直接而现实的影响,但是作为参议员,他向国民会议提出的所有法案中,没有一条是涉及妇女参政权利的[4]周以光:《法国妇女取得参政权的漫长道路》,〔北京〕《世界历史》1993年第2期。。

与思想家们的犹疑态度相比,法国觉悟起来的妇女以实际行动参与到制度变革的行动中。在1789年法国大革命中,妇女们参与巴黎起义、攻占巴士底狱等行动,成为“十月事件”的主导者,以革命者身份介入传统上由男性参与的政治活动中。在革命过程中,女性利用革命的机会争取自身的教育与经济权利,但很少出现对平等权利的诉求,“古日等少数几个人是那个时代的‘异类’”[5]舒丽萍:《法国大革命时期公共领域中的妇女》,〔武汉〕《理论月刊》2008年第1期。。基于女性对革命事业的工具性价值,大革命初期“女公民”身份得到男权社会的默认,她们可以组织俱乐部、携带武器、参军参战甚至进行公民宣誓等,但并不包括参与选举。在大革命背景下,法国破天荒地出现了玛丽安娜(Marianne)这一女性形象以象征法国共和国及人民自由、理性的精神。女性化的寓意既象征女性对于男性主导的旧制度的破坏,也象征社会对妇女参与公共事务的初步认同。

然而,法国传统上是一个天主教国家,主流社会对妇女参与公共事务持保守态度,这是法国妇女运动的一个基本政治文化环境。由于男性主导的大革命对妇女权利的扩大持有保留甚至怀疑态度,妇女参与革命的集体行动最终没有跨越选举权的边界。1793年秋,雅各宾派出台了解散妇女团体、排斥妇女社会权利和政治权利的政策。此时,各政治派别在对待妇女权利方面又形成了新的一致:其一,这些“热忱的爱国者”们都潜心研读过卢梭的著作,启蒙哲人的理论促使他们都将妇女视为一种邪恶势力;其二,他们否定妇女的政治权利和社会权利的出发点都是重弹女性“天生低下”的老调[1]刘大明:《法国大革命时期的性别歧视和女权运动》,〔北京〕《世界历史》2007年第4期。。

大革命之后,法国女权主义运动在平静的表象下一直暗流涌动。一方面,1804年拿破仑颁布的《民法典》在妇女权利方面基本上承袭了革命前成文法的内容,规定所有已婚妇女在法律上完全没有行为权利,已婚妇女与未成年人、禁治产者一起,都无订立契约的民事权利,更遑论政治权利。另一方面,工业革命使妇女被动地卷入现代化进程之中。现代工厂使工人们的居住地与工作地相分离,底层妇女不得不离家谋生。由于女性在抚育方面的优势,幼儿教育的职位也向女性开放。1837年,谢弗罗-勒梅西埃(Chevreau-Lemercie)女士被法国教育部任命为第一任国家幼儿学校总监。此后,对妇女担任公职的任用又扩展到监狱监管及社会矫正机构[2]Clark,L.,The Rise of Professional Woman in France,Cambridge University Press,2006,p.11.。1848 年,法国二月革命推翻七月王朝,建立了共和国,内政部发起了一项征集象征共和国形象的活动。尽管社会在关于玛丽安娜形象认定方面存在分歧,但她正式成为法国共和国的形象,并与共和国的命运相关联,这表明妇女参与公共事务在法国获得了更加广泛的社会同情与舆论支持。

(二)现代自由主义与马克思主义关于男女平等观念的理论诠释

19 世纪中后期,政治思想家们为男女平等观念提供更为充分的知识性证明。在这一方面做出重要贡献的主要有两大思潮,一个是以穆勒(J.S.Mill)为代表的自由主义的女权主义,另一个是马克思主义的女权主义。

相较于古典自由主义自由平等观与妇女观的冲突,穆勒的现代自由主义主要从进步史观以及功利主义的视角论证了男女平等的合理性,并明确提出了妇女选举权的主张。在他看来,两性之间的自然差异是不可知的[3]参见〔美〕阿莉森·贾格尔:《女权主义政治与人的本质》,孟鑫译,〔北京〕高等教育出版社2009 年版,第54页,第36页。,所谓存在于男人与女人之间的智力差别,不过是他们在教育和环境上的差异的自然结果;既然妇女同样可以成为杰出的女皇,现行法律排除妇女做的那些事情正是她们已经证明她们是能够做好的事情;妇女要求选举权就是为了保证她们得到公正平等的考虑,拒绝使用拥有世界整个才能的半数,受到的损失是极其严重的[4]〔英〕约翰·斯图亚特·穆勒:《妇女的屈从地位》,汪溪译,〔北京〕商务印书馆1996年版,第60-62、97页。。因此,穆勒成为“明确地开始把自由主义原则应用于妇女的唯一重要的自由主义政治哲学家”[5]肖巍:《女性主义关怀伦理学》,北京出版社1999年版,第54页。,而穆勒的观点在现代自由主义那里并不是孤证,“用功利主义论据去支持女性在法律条件下同男性一样享有平等的权利”是这一时期自由主义女权主义的共同特征[6]参见〔美〕阿莉森·贾格尔:《女权主义政治与人的本质》,孟鑫译,〔北京〕高等教育出版社2009 年版,第54页,第36页。。

相较于穆勒抽象地谈论女性的本质以及男女自然差异的不可知论,马克思主义从历史唯物主义的视角,揭示女性的本质形成于女性的实践、生理构造以及她们与物质的、社会的环境之间的辩证关系[1]〔美〕阿莉森·贾格尔:《女权主义政治与人的本质》,孟鑫译,〔北京〕高等教育出版社2009年版,第91页。;经济关系构成全部社会关系的基础,私有制是人类不平等的根源,也是男女不平等的根源,妇女受压迫的实质是阶级压迫,私有财产使“丈夫占据一种无须任何特别的法律特权加以保证的统治地位。在家庭中,丈夫是资产者,妻子则相当于无产阶级”[2]《马克思恩格斯选集》第4卷,〔北京〕人民出版社2012年版,第85页。;妇女解放不仅是革命的手段,而且是革命的目的,妇女解放是无产阶级解放的一部分,无产阶级统治即妇女的政治解放,是男女平等的前提;无产阶级统治在用暴力消灭旧的生产关系的同时,“也就消灭了阶级对立存在的条件,消灭了阶级本身的存在条件”[3]《马克思恩格斯选集》第1卷,〔北京〕人民出版社2012年版,第422页。。马克思主义的女权主义从人的解放视角看待妇女解放,从具体经济条件看待男女平等,将女权运动的重心由少数女性精英阶层转向多数中下层劳动妇女。

(三)法俄中妇女选举权制度议程的建立

基于更加充分的理论诠释,妇女争取选举权的社会运动及由此而建立制度议程的时刻也随之到来。鉴于妇女选举权作为正式制度在国家政治生活中的重要性,本文将立法部门正式讨论这一议题作为制度议程建立的标志。1866年,穆勒当选为英国下院议员,他递交的关于妇女选举权的提案在下院获得了80 多票支持,在整个国家获得了热烈反响[4]《约翰·穆勒自传》,吴良健、吴恒康译,〔北京〕商务印书馆1987年版,第174页,第101页。。虽然这次他的提案没有获得通过,但英国成为妇女选举权制度议程建立最早的国家。

在穆勒自由主义思想成熟并影响到法国之前,法国思想界已经受到了空想社会主义,特别是圣西门学派的影响。在圣西门设计的“实业制度”中,“妇女可以参加选举,也能当选”[5]《圣西门选集》第1卷,王燕生译,〔北京〕商务印书馆1979年版,第23页。。穆勒早年游历巴黎时见过圣西门,受到圣西门学派的影响。他后来在回忆录中说:“在宣布男女完全平等,宣布他们彼此之间关系的全新秩序上,圣西门学派和欧文、傅立叶一样,有资格被后人感激和记住。”[6]《约翰·穆勒自传》,吴良健、吴恒康译,〔北京〕商务印书馆1987年版,第174页,第101页。1848 年革命爆发后,法国又有部分妇女提出妇女参政权的问题,也有个别政治人物附议,但新成立的资产阶级革命政府并未对此问题予以关注,直至1851 年12 月波拿巴解散议会,共和国再次让位于帝国。

1870 年,法兰西第三共和国成立,在空想社会主义、现代自由主义、马克思主义的共同影响下,法国群众性的妇女参政运动与组织日渐增多。1871 年法国“妇女解放协会”在选举纲领中要求“名副其实的普遍选举制必须代替有限选举制度”;1876 年成立的“妇女权利协会”于1883 年易名为“妇女参政权协会”,它被认为是法国第一个真正有行动地争取妇女参政权的组织;1900年,妇女地位和权利国际代表大会在法国举办;1901 年,法国众议院第一次收到妇女选举权的议案,这标志妇女选举权问题正式纳入法国政府的议事日程[7]周以光:《法国妇女取得参政权的漫长道路》,〔北京〕《世界历史》1993年第2期。。

俄国传统上将自己定位为欧洲国家,欧洲自由主义东渐成为俄国启蒙运动的重要组成部分。十八世纪中后期,在叶卡特琳娜二世的推动下,俄国试图为妇女提供教育机会,并开办女子学校,其中的一项重要成果是在斯莫尼(Smolny)开办了一所为贵族女儿提供教育的学校,480 名女子在法国教师的指导下学习外国语与美术。尽管当时叶氏与法国启蒙思想家伏尔泰、狄德罗等保持着密切交往,但其开明专制主义改革并不含有男女平等的内容。俄国妇女“并未觉悟到自己的人格”,“法国大革命起初只使俄国迷惑”,下层妇女的命运因为农奴制的巩固甚至有恶化的趋势。

1861 年俄国农奴制的废除对妇女参与公共事务有明显的促进作用。农家妇女苏斯洛娃(Nadyeshda Suslova)成为第一个进入圣彼得堡大学医学院学习的女生。她开启了女子进入大学学习、从事医生等职业的新时代,一时成为俄国妇女的楷模。当时,俄国前卫女性形象已经是剪着短发、口含雪茄、戴着眼镜的摩登女郎。农奴制废除后遗留的大量封建残余也让俄国进入革命愈加频繁的年代,妇女是革命队伍中的一支重要力量,其中包括被称为俄国革命祖母的布林斯科夫斯科亚(Breshkovskaya),她因到民间去从事革命宣传活动,从1877 年开始先后三次遭到沙俄当局流放,最后一次直到1917 年的二月革命才获得自由。农奴制的废除何以产生如此大的社会效应?霍尔认为,除了深入俄国人心目中的自由主义观念,昙花一现的圣西门主义也提供了新的刺激。那些以女子权利当作本身事业的妇女解放的拥护者,较之法国乌托邦主义还要更进一步,因为他们受了社会主义、共产主义理论及十九世纪三四十年代革命观念的影响[1]〔苏〕霍尔:《苏俄妇女》,蒲耀琼译,〔上海〕商务印书馆1938年版,第50-51页。。

在多种社会思潮影响下,不仅男女平等观念成为俄国妇女运动的共享信念,获得越来越广泛的社会认同,而且妇女选举权问题也被水到渠成地提出。1903 年俄国社会民主工党第二次代表大会通过的党纲中就明文规定:“无论选举立法会议还是选举各级地方自治机关,凡年满20 岁的男女公民都有普遍、平等和直接的选举权”,“每个选民都有权被选入各级代表机构”[2]《列宁全集》第7卷,〔北京〕人民出版社1986年版,第427页。。1906 年2 月,沙俄政府为召开第一届国家杜马会议而公布了《国家杜马选举法》,妇女、现役陆海军士兵、学生和未满二十五岁者都无权参加选举[3]〔苏〕潘克拉托娃:《苏联通史》第3卷,山东大学翻译组译,〔北京〕生活·读书·新知三联书店1978年版,第109页。。在第一届杜马会议中妇女选举权问题得到正式讨论[4]沙俄第一届国家杜马会议在讨论妇女政治权利时,曾提出普选方式不分性别地向一般人公开,但普选方式实际并未公开,妇女并没有获得普选权。参见〔苏〕毕尔沙伊·皮里平可著:《苏维埃民主与苏联妇女》,李德方译,〔北京〕新华书店1950年版,第16页。,这是俄国妇女妇女选举权制度议程建立的标志。

传统中国妇女被束缚在“三从四德”的框架之中。明末清初之季,思想界萌发了男女平等思想。鸦片战争后,伴随西学东渐与资本主义生产方式的输入,男女平等思潮不仅蔚然成风,而且落实为兴办女学的实践。在特定历史条件下,近代中国女性也走上了一条自强、自立之路。她们最初主要从事的社会职业是工人,稍后出现了女教师、女医生、女护士。随着近代报刊的兴起,又出现了女编辑、女记者。从维新运动开始,中国女权运动在理论基础方面完成了由基督教男女平等思想向自由主义女性解放思想的转变,而在民族危亡时代背景下,女性解放与民族国家成长形成话语同盟[5]丁琪:《中国近代以来民族国家建构与妇女解放的互动》,〔济南〕《山东社会科学》2011年第2期。,妇女解放被赋予强国智民的价值。

严复1903年将穆勒的《论自由》(初版于1859年)翻译成《群己权界论》,而其在1877至1879年留学英国期间就接触到了穆勒的现代自由主义思想。康有为始著于1884年、完成于1902年的《大同书》显然也受到了自由主义的影响:“近者自由之义,实为太平之基。然施之中国今日,未为尽宜。然以救女子乎,实为今日第一要药。”在康有为设计的“大同”社会中,妇女可以从政甚至参与总统竞选:“学问有成,许选举应考、为官为师,不加禁限。其有举大统领之国,亦许选举为之,与男子无别。”[6]《康有为全集》(第七集),〔北京〕中国人民大学出版社2007年版,第74-75页。梁启超则倡导女学:“女学最盛者,其国最强,不战而屈人之兵”,“女学次盛者,其国次强”,“女学衰,母教失,无业众,智民少”[7]《梁启超全集》(第一册),北京出版社1999年版,第33页。。与维新改良派坐而论道相比,资产革命派认为妇女只有通过反清斗争才能获得国民权,典型如金天羽在《女界钟》中认为,女性权利是和民主政府联系在一起的[1]〔澳〕李木兰:《性别、政治与民主:近代中国的妇女参政》,方小平译,〔北京〕江苏人民出版社2014年版,第47页,第88-109页。。20世纪初年,中国女性的典型代表非集战士、教师、记者及妇女权益活动家于一身的秋瑾莫属,孙中山称赞她为“鉴湖女侠、千古巾帼英雄”。

1908 年清朝宪政编查馆在为预备立宪而制定省立议会选举规则时,并未考虑女性选举权的问题。1912年1月初,“女子参政同盟会”创始人林宗素以私人身份拜会了中华民国临时大总统孙中山,要求在全国性的立法机构建立以后,给予妇女参与政治的全面权利,孙中山当时给予了口头肯定答复。3月临时参议院讨论制定宪法,二十多位妇女向参议院提交请愿书,要求男女有平等的投票和选举权利,但由于新政权受高层权力的掣制,结果未能如愿,并发生暴力冲突。在地方政府层面,1911年11月广东省建立了由同盟会会员胡汉民任都督的军政府,由于胡本人对妇女权益的支持,广东省议会有10个席位分配给了女同盟会员,1912年广东省立宪法正式确认了男女平等原则[2]〔澳〕李木兰:《性别、政治与民主:近代中国的妇女参政》,方小平译,〔北京〕江苏人民出版社2014年版,第47页,第88-109页。。《中华民国临时约法》颁布以后,广东省议会的妇女代表发起运动,试图阻止全国性的法律在广东的实施,虽未能如愿,但中国妇女选举权的制度议程以特殊方式建立起来了。

从三国妇女选举权制度议程建立的时间看,法国最早(1901 年),俄国居中(1906 年),中国最晚(1912年),但它们最早最晚相差不过11年。在这里,如果排除观念因素,斯考切波的社会结构理论显然无法解释这些现象:就妇女选举权制度议程而言,法国是在大革命之后一百多年才得以建立,俄国在1917年革命之前就已经建立,中国则是在资产阶级革命派建立共和国以后即建立了制度议程。在这些关键节点上,法国的国家革命早已完成,俄中两国的国家革命或仍在酝酿之中,或才刚刚开始。

四、法俄中妇女选举权实际获得的不同路径

将共享信念转化为制度议程,只是制度变革的第一步,使新的制度方案合法化,将议程转化为实际制度,才是最为关键的步骤,这对于自下而上的正式制度变迁来说尤为必要。从制度议程的建立到妇女选举权的实际获得,法国用了43 年(1901—1944),俄国用了12 年(1906—1918),中国用了24年(1912—1936),三国的具体路径各不相同。

(一)法国:多方政治力量在博弈中达成妥协

在法兰西第三共和国(1870—1940 年)存续期间,法国女权运动看起来组织众多,活动频繁,思想活跃,但始终“只开花不结果”。除了保守的女性政治文化传统、运动内部观点迥异、劳动妇女只关心经济平等而非政治平等原因之外,法国女权运动主要是被各方政治力量作为博弈的筹码是重要原因。概括说来,1879年以前,法国共和制度一直笼罩在君主复辟的阴影之中。1879—1899年温和共和派执政,其准则是“凡是全国大多数人不能立即接受的,即不得纳入共和派的纲领”[3]楼均信:《法兰西第三共和国兴衰史》,〔北京〕人民出版社1996年版,第110页。。1899—1914 年激进共和派执政,正是在这一时期法国妇女选举权议案被纳入议会的议事日程。一战后,以“国民联盟”或“国民联合”为代表的右翼政党,与以激进党、社会党,有时也包括成立于1920年的法国共产党为代表的左翼联盟交替执政。按道理说,左翼联盟执政更有利于妇女选举权的实现,而事实并非如此。在参议院中占据多数席位的激进党既认为自己的中派立场可以平衡左右力量,也担心妇女进入参议院将打破政治力量的平衡,以至于出现共产党和右翼政党支持妇女选举权而激进党反对的政治奇观[4]周以光:《法国妇女取得参政权的漫长道路》,〔北京〕《世界历史》1993年第2期。。

具体说来,1919 年5 月,法国众议院公开辩论妇女选举权,并通过了给予妇女地方各级议会选举权的法案。同时,法国总理也颁布行政命令,给予妇女担任政府高级职务的机会。最终,众议院以395 票赞成、95 票反对提出了一项给予妇女全国议会选举投票权的法案。但是参议院先是拖延,后于 1922 年以 134 票赞成、156 票反对否决了众议院的提案。1925 年、1932 年、1935 年、1936 年,众议院又四次通过给予妇女投票权的法案,其中1936 年众议院的表决只有弃权票而没有反对票,但参议院对这几次提案同样进行拖延或否决[1]周以光:《法国妇女取得参政权的漫长道路》,〔北京〕《世界历史》1993年第2期。。克拉克(L.Clark)总结认为,否决妇女选举权法案不仅是激进反女权主义议员操弄的结果,也是一战后保守文化大气候的产物[2]Clark,L.,The Rise of Professional Woman in France,Cambridge University Press,2006,pp.141-142.。

另外,从建筑工程项目信息管理实践来看,在BIM技术应用下,信息管理过程还具有信息完本、信息关联、信息优化和信息可出图的突出特征。这些信息管理的特征深刻的体现在项目信息管理生命周期的各个方面,并直接影响着工程建设的质量的效益。

1944 年4 月21 日,由戴高乐领导、多方力量参与的法兰西民族解放委员会颁布法令,规定年满21 岁的妇女有资格参加选举,至此法国妇女才最终获得选举权。尽管许可令是以命令的形式发布的,但仍是政治妥协的产物:共产党和社会主义者竞相宣传他们对妇女权益的关切,中派和右派政党则敏锐地提醒妇女神圣的投票责任[3]Greenwald, Lisa,“Not‘Undifferentiated Magma’: Refashioning a Female Identity in France, 1944-55”, Historical Reflections,1996,vol.22(2),pp.407-430.。受当时法共的强势影响与制约,法国的中派和右派特别是右派力量不是从价值、认知层面,而是从行动策略层面接受了妇女投票权的主张,并获得了相应的回报:这削弱了法共因主张妇女选举权而获得的政治优势,并成为法共在二战后由盛转衰的一个原因。

法国人民对待法律修订无疑是认真而严谨的,比如1804 年颁布的《拿破仑民法典》历经修改,整体架构始终没有大的改变。不过,修订法律的严谨态度并不必然排斥行动规则层面变革的交易性质,交易双方的成本与收益变化仍会给新制度的实施带来阻力。结果,虽然1944 年新旧制度转换已经完成,但新制度的运行仍存在阻力。法国妇女运动第一波以妇女获得选举权而结束,但保守势力仍然强大,致力于性别实际平等的西蒙娜·德·波伏娃(Simone de Beauvoir)1949 年出版了《第二性》,继续为法国妇女运动的第二波积蓄力量。

(二)俄国:政党因执政而获得信念客观化条件

俄国第二届(1907 年2 月)、第三届(1907 年11 月)国家杜马会议继续讨论妇女问题,最后决议允许妇女在国家杜马办公室担任低级职员。1912 年第四届国家杜马会议召开,又有40 名议员提出了赋予妇女选举权的提案,最后得到内阁的粗暴否决:“内阁认为,国家杜马四十名议员关于妇女享有参加国家杜马选举权的立法的提案,是不能接受的。”[4]〔苏〕毕尔沙伊·皮里平可:《苏维埃民主与苏联妇女》,李德方译,〔北京〕新华书店1950年版,第16-17页。

俄国社会民主工党(布)则继续执行马克思列宁主义关于男女平等的路线,坚持给予妇女选举权。1917 年十月革命的胜利也是马克思列宁主义的胜利,苏维埃俄国具备了把政党意志转化为国家意志、把妇女选举权信念客观化的政治前提。在执政党民主集中制的原则下,决策者对新社会的制度安排达成共识,执行者被告知的不是“这是我们做这些事情的方式”,而是“这些事情应如何被完成”[5]〔美〕斯科特:《制度与组织:思想观念与物质利益》,第133页。,制度变化迅速且稳定。由于信念的客观化,俄国的制度变迁表现出新旧制度范式系统性转换的特征,它不仅赋予了妇女的选举权,而且系统地改变了妇女的政治与社会地位。革命后的苏维埃政权迅速公布了《关于解除婚姻关系》《关于民事婚姻、子女及户籍登记》两个保障妇女权益的法令。1918 年7 月,由全俄苏维埃第五次代表大会通过的《苏维埃联邦社会主义共和国宪法》规定:凡社会主义共和国男女公民,“不问其信仰、民族、居住情况等等情况如何,凡在选举日前已年满十八岁者,均享有各级苏维埃的选举权及被选举权”[1]苏联科学院历史研究所:《苏联民族政策文件汇编(苏联的形成)》,〔北京〕中央民族事务委员会参事室,1954年版,第112页。。

(三)中国:国民政府基于政治压力而兑现的形式承诺

十月革命的一声炮响给中国送来了马克思列宁主义,也送来了他们的女权主义,并与现代自由主义的女权主义形成“合唱”,出走的“娜拉”成为“五四”时期中国妇女解放的符号。马克思主义的女权主义对国共两党均产生了直接的影响。在中国共产党方面,其在建党之初即奉行男女平等原则,如1922年“二大”通过的党章第一章《党员》中,第一条即规定“本党无性别之分”。1931年11月,由中国共产党领导建立的中华苏维埃共和国临时中央政府颁布了《中华苏维埃共和国宪法大纲》,第一次以宪法的名义赋予了中国妇女选举权。“在苏维埃政权领域内,工人农民红色战士及一切劳动民众和他们的家属,不分男女,种族……在苏维埃法律前一律平等,皆为苏维埃共和国的公民”,“苏维埃选举法特规定,凡上述苏维埃公民在十六岁以上皆享有苏维埃选举权和被选举权”[2]《江西社会科学》编辑部:《中华苏维埃共和国中央政府文件选编》,内部资料,1981年版,第123页。。

在国民党方面,1924 年1 月召开的中国国民党第一次全国代表大会接受共产国际和中共的建议,发表《第一次全国代表大会宣言》,通过新的党纲,完成对国民党的改组。其中《宣言》“国民党之政纲”部分“对内政策”第十三条规定:“于法律上、经济上、教育上、社会上确认男女平等之原则,助进女权之发展。”政纲同时承诺“实行普选制,废除以资产为标准之阶级选举”[3]1926年1月16日中国国民党第二次全国代表大会通过的《妇女运动决议案》,援引了第一次全国代表大会“国民党之政纲”部分的内容,称其为“党纲”。参见荣孟源主编:《中国国民党历次代表大会及中央全会资料》(上册),〔北京〕光明日报出版社1985年版,第21-22、138页。。另据同年公布的《国民政府建国大纲》,国民政府建设分军政、训政、宪政三期,“宪法颁布之日,即为宪政告成之时,而全国国民则依宪法行全国大选举”[4]《孙中山全集》(第九册),〔北京〕中华书局1986年版,第129页。。这些都是中国国民党对中共及社会各界的政治承诺。1931年,南京国民政府颁布《中华民国训政时期约法》,虽然也规定了包括选举权在内的人民的政治权利,但同时又规定“选举、罢免、创制、复决四种政权之行使由国民政府训导之”,其中更无妇女选举权之规定。1935 年国民政府原定6 年的训政期结束,遵照《国民政府建国大纲》及孙总理遗教,不得不筹备选举与制宪。1936 年5 月国民政府颁布了《国民大会组织法》《国民大会代表选举法》,其中选举法规定“中华民国人民,年满二十岁,经公民宣誓者,有选举国民大会代表之权”。尽管国民党“在政治思维上始终难以摆脱党治理论的窠臼”,“对选举权的开放患得患失”,但国民政府毕竟具备了“普选权的形式要素”,“选举法对妇女选举权的承认,尤其值得肯定”[5]熊秋良、李玉:《1936年国民大会代表选举权问题探析》,《南京社会科学》2013年第7期。。在1936 年下半年举行的国民大会代表的选举中,最终有5 名妇女当选为代表,占代表总人数的0.5%[6]〔澳〕李木兰:《性别、政治与民主:近代中国的妇女参政》,第170、228页。,人数虽少,但仍具有里程碑式的意义。

五、法俄中三国妇女选举权获得的综合比较

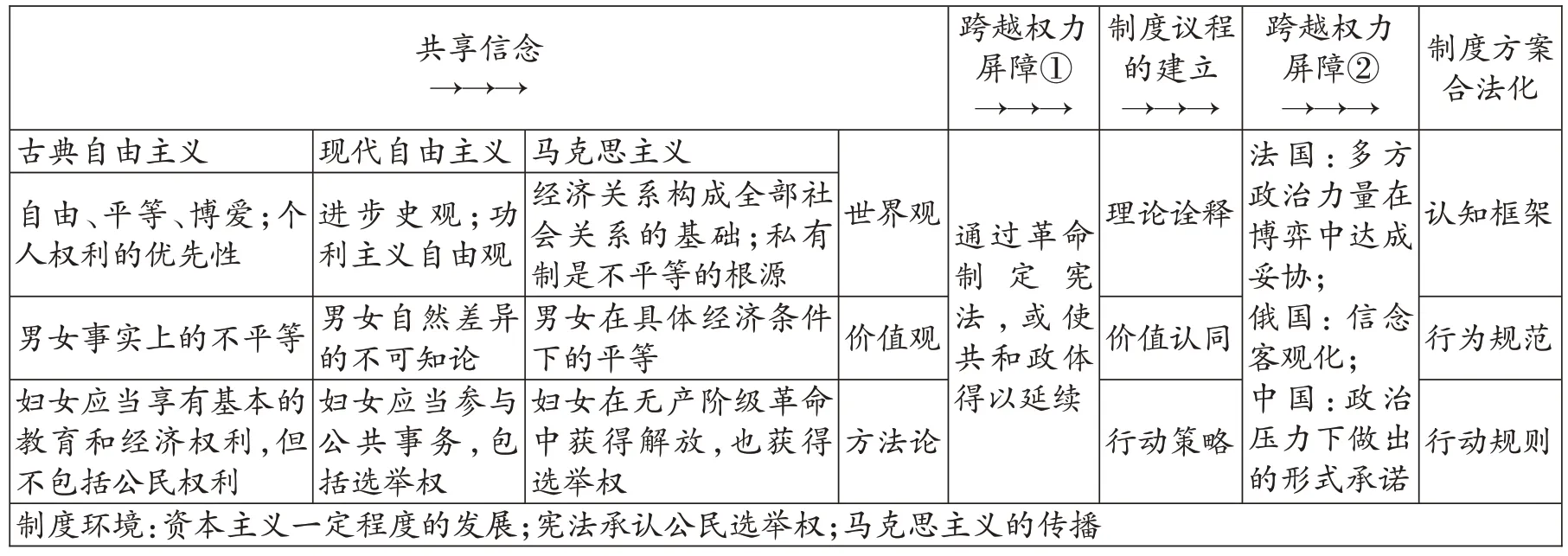

综合法俄中三国妇女选举权获得的历史演进过程,显示共享信念在转化为实际制度进程中其与社会运动、制度环境、权力因素的复杂关系(见表1)。

表1 男女平等共享信念的演进与法俄中三国妇女选举权的制度化进程

第二,制度议程建立需要新的共享信念与一般制度的微观结构具有同构性。依据前文斯科特关于制度的定义,我们可以将认知框架(cognitive framework)、行为规范(behavioral norms)、行动规则(rules of action)视为制度的三个基础性要素,这构成制度的微观结构[2]参见斯科特:《制度与组织:思想观念与物质利益》,第62-63页。。相应地,共享信念要上升到制度议程,需要将原来相对分立的世界观、价值观、方法论整合为一套更加完整的共享信念体系,与一般制度的微观结构保持同构性,即与认知框架相对应的理论诠释,其作用在于界定问题,形成指导行为的思想范式;与行为规范相对应的价值认同,主要为集体行动提价值观的正当性证明;与行动规则相对应的行动策略,为具体行动项目提供技术与专业性指导。具体到法俄中三国妇女选举权制度议程的建立,共享信念与制度微观结构的对应性表现为:

(a)理论诠释是制度议程建立的关键因素。与古典自由主义因论证男女平等不充分而存在的缺陷相比,现代自由主义和马克思主义关于男女平等的观念都为妇女争取选举权提供了更为充分的知识性证明或曰认知性的合法性。1870年以后的法国同时受到现代自由主义和马克思主义两种思潮的直接影响,女权运动结束了只有少数人提出选举权诉求的局面,形成群众性的妇女参政运动[3]周以光:《法国妇女取得参政权的漫长道路》,〔北京〕《世界历史》1993年第2期。。俄中两国妇女争取选举权运动虽然起步较晚,但它们与法国处在同样的时代思潮下,因而其制度议程的建立时间并未显著滞后于法国,而且由于俄中两国妇女解放运动接受了马克思主义政党的直接指导,在全国性的正式制度建立以前,两国都有妇女选举权的局部实践,这为两国妇女更早实际获得选举权奠定了基础。

(b)价值认同为妇女争取选举权提供了道义合法性。在这一层面,思想家们的男女平等观念,其意义就不仅在于引领社会运动,也在于营造一种社会舆论环境,使妇女选举权主张赢得广泛的社会支持与同情。思想与价值并非仅是抽象的存在,在三国妇女解放运动中,都有作为思想实践、运动象征的人物出现,如法国的玛丽安娜、俄国的苏斯洛娃与布林斯科夫斯科亚、中国的秋瑾与出走的“娜拉”等,这些人物无论是真实的还是虚构的,她们在人们心目中都是作为一种价值符号而存在,表达社会对男女平等的认同与期望。

(c)行动策略为妇女争取选举权提供实践指导。妇女解放社会运动是妇女选举权制度变革的决定性力量,行动策略的作用是将理论诠释与价值认同付诸于制度化实践,并告知集体行动者采取何种行动步骤。在三国妇女争取选举权的社会运动中,制度议程建立之前的行动策略主要是建立包括无产阶级政党在内的组织与团体,如法国的“妇女解放协会”“妇女参政权协会”,俄国的社会民主工党,中国的“女子参政同盟会”等。通过这些组织宣传男女平等、妇女选举权观念,扩充其成员及社会影响力,以集会、请愿、抗议、个别接触甚至革命方式给政府施加压力,最终妇女选举权议题成为政府立法部门需要着重考虑的议题。

第三,共享信念的集体行动者能够突破旧制度所设立的权力屏障,实现制度化吸纳。妇女选举权的制度变革具有很强的政治属性,变革议题被公共权力机关吸纳尤为必要,需要跨越从共享信念到制度议程建立,再从制度议程到制度方案合法化两道权力屏障。妇女选举权以宪法承认公民的选举权为前提,在专制君主制国家不可能产生妇女选举权的制度议题。法俄中三国都在资产阶级革命后制定了本国的首部宪法,1905 年俄国革命虽然失败,但也导致1906 年俄罗斯帝国基本法的制定。从这个意义上说,三国都是以资产阶级革命的方式跨越了第一道权力屏障。法国的情况稍有不同:它一直在帝国、王朝、共和国之间转换,帝国与王朝国家虽然也存在选举,但都流于形式[1]〔法〕乔治·勒费弗尔:《拿破仑时代》(下),中山大学《拿破仑时代》翻译组译,〔北京〕商务印书馆1978 年版,第156页。,法国人民需要经过多次革命才使得共和政体在间断中得以延续。三国集体行动者突破第二道权力屏障各不相同,俄国的制度合法化是通过信念的客观化实现的,即奉行马克思主义的政党单独掌握了国家权力,将政党意志上升为国家意志,制度变迁在短时间内得以完成。中国的制度合法化更具有兑现政治承诺的性质,即由孙中山领导的中国国民党接受了中国共产党的主张,做出了于宪政时期全民普选权的承诺,后来的南京国民政府在结束训政之后,就有一个兑现承诺的压力,不得不在形式上筹备制定宪法并给予妇女选举权利。法国的制度合法化过程则是多方政治力量博弈的过程,在最后的决策点,戴高乐的个人权威也对决策起着关键性作用。

第四,制度变革需要适宜的制度环境。一项制度安排总是在一定的制度环境下达成的。除了前文论及资本主义一定程度发展的经济环境、宪法承认公民选举权的政治环境外,三国妇女选举权的实际获得都是在本国马克思主义政党的推动下实现的。这也有力证明了马克思主义政党是真正倡导男女平等观念的政党,在妇女选举权问题上不会采取任何机会主义的行为。正是马克思主义的传播为各国妇女选举权的获得提供了一个崭新的文化和舆论环境。1917 年俄国十月革命的胜利,不仅开创了人类由资本主义向社会主义过渡的新时代,妇女解放、妇女选举权运动由此也进入了一个新的时代。1948 年联合国通过包含男女权利平等内容的《世界人权宣言》,在相当程度上是因为受到了苏联的压力[2]俞可平:《人权引论——纪念法国〈人与公民权利宣言〉问世200周年》,〔北京〕《政治学研究》1989年第4期。。

六、结论

回到本文的原初问题:在法俄中三国妇女选举权获得方面,法国为什么“起了个大早,赶了个晚集”?本文假定一项具体制度变革是新的共享信念制度化的结果。具体研究发现,共享信念转化为实际制度,是其与社会运动(集体行动)、制度环境、权力因素综合作用的结果。共享信念是社会运动及制度建构的先导,其转化为实际制度经历了制度议程建立、制度方案合法化两个阶段,需要具备三个条件。第一,新的制度议程的建立需要新的共享信念与一般制度的微观结构具有同构性,其中理论诠释是制度议程建立的关键因素,价值认同为集体行动提供道义合法性,行动策略为集体行动提供实践指导。第二,共享信念的集体行动者有能力突破旧制度所设立的权力屏障,实现制度化吸纳。第三,制度变革需要适宜的制度环境。法国妇女选举权获得时间滞后,在制度议程建立阶段是由于男女平等的理论诠释尚不够充分,在制度方案合法化阶段是由于法国各种政治力量在博弈中达成均衡、权威人物的出现都具有不确定性。这一结论并不排除法国保守的女性政治文化传统因素的影响,但它不足以解释法国妇女选举权获得时间的滞后性,因为这一因素在俄中两国同样存在。

就历史制度主义研究的一般意义而言,本文以制度的形成作为被解释变量,解释变量以共享信念为中心,同时并不排除行为、权力、环境等要素的作用。相较于以往以个体观念为中心解释制度变革,以共享信念为中心的制度变革能够更好地解释集体行动或社会运动的发生以及它们对观念制度化的推动,因而显示出更强的解释力。推动共享信念制度化的关键因素是理论诠释。马克思在《黑格尔法哲学批判导言》中认为:“批判的武器当然不能代替武器的批判……但是理论一经掌握群众,也会变成物质力量。”他还认为,“理论只要彻底,就能说服人”,“就能掌握群众”[1]《马克思恩格斯选集》第1卷,〔北京〕人民出版社2012年版,第9-10页。。本文研究表明,理论的彻底性一方面在于理论诠释本身的充分与全面,另一方面也在于理论要发展出与诠释相配套的价值认同与行动策略,才能真正作为群众批判的武器。作为外在正式制度变迁,共享信念转化实际制度需要经历制度议程建立、制度方案合法化两个阶段,跨越两个权力屏障,才能实现。共享信念制度化的路径尽管复杂,而从法俄中三国妇女选举权制度方案合法化经验来看,斯科特关于基于利益回报率递增、基于道德承诺递增、基于信念日益客观化的三种制度化机制分析仍然具有较强的解释力。

在世界范围内,俄国妇女获得投票权并不是最早的。已有研究表明,那些先于俄国赋予妇女选举权的国家和地区,主要是因为当地男女人口比例失衡,更多带有吸引外来妇女人口的工具性质[2]Mccammon H. J., Campbell K. E.,“Winning the Vote in the West: The Political Successes of the Women’s Suffrage Movements,1866—1919”,Gender&Society,2001,15(1),pp.55-82.。考察这些国家和地区妇女选举权并非本文任务,指出这些例外只是想说明,制度研究并不挑战上层建筑变革根源于经济基础变革的唯物史观前提。退一步说,即使以共享信念为中心的制度变迁分析比宏观制度变迁分析或个体观念分析更具有可操作性,本文所提出的分析思路之适用性,也要用更多的制度个案来检验。