英文电影名翻译探究

——基于功能派的翻译观

2020-12-25苏小强

苏小强

(河南师范大学,河南 新乡 453007)

外文影片在引入时,能否引起观众的兴趣和关注,与电影片名的翻译有着密切的联系。关于电影片名的翻译,传统的对等理论几乎一直占据翻译指导思想的主要地位。对等理论虽然已经突破“字词对照”的翻译方式,把翻译从陈旧的固定模式中拯救出来,但在电影片名翻译实践中,其并未完全脱离字词对应的束缚,没有解决电影片名翻译中存在的问题。

电影片名虽短小,却是整部影片精华所在。电影片名不仅是观众了解其他国家文化的一种简单有效途径,还是宣传该国家文化的一个关键手段[1]。电影片名到底该如何翻译?这个问题一直以来都是仁者见仁,智者见智。译者的知识涵养、文化素养、对影片的理解感受以及经验的丰富与否都会对电影片名的翻译产生重大影响。此外,语言和文化的差异是在翻译实践中需要首先考虑的问题,也是无法避免的难题之一。众所周知,翻译学成型之前甚至直到现在,大众对翻译的含义与认知仅限于两类不同语言间的转换,而对电影片名的翻译更是如此。所以,在翻译电影片名的过程中,不仅要考虑中英两种语言之间的差别,也要兼顾到文化的不对等性。

随着翻译理论与实践的发展,德国功能派翻译理论在应用翻译研究中应运而生而且地位愈加明显。本文将结合功能派的翻译观,从电影片名翻译实例出发,对其进行剖析,归纳出影片片名翻译的基本准则和方法,以期更好地服务于类似的翻译实践,促进应用翻译的发展与完善[2]。

一、功能派翻译理论概述

功能派翻译理论于19世纪70年代渐渐进入人们视野,它强调翻译是一种过程,一种涉及译者、接受者、委托人等相关人员参与其中的整体性活动。经过四个阶段的发展与完善,功能派翻译理论逐渐走向正轨:第一阶段,1971年,赖斯的《翻译批评的可能性与局限性》出版,它的出版标志着功能派理论思想雏形的形成,为后来功能派翻译理论的发展奠定了基础。赖斯首次打破传统翻译模式,在翻译实践中加入所谓的功能范畴。第二阶段,赖斯的学生弗米尔不再强调以原文为中心,而以翻译目的为准则,提出了著名的目的论原则。该理论强调目的为翻译的首要法则,翻译是一种有目的的实践行为。第三阶段,贾斯特·霍茨·曼塔里借鉴交际和行为理论,提出翻译行为理论,进一步发展了功能派翻译理论。该理论将翻译看作一种为实现某种特定目的的复杂交际行为,涉及多方人员。第四阶段,截止到20世纪90年代,诺德对相关的翻译理论进行总结,出版了《目的性行为——析功能翻译理论》[3]124一书。在该书中,他提出了“功能+忠诚”的有效结合翻译准则,进一步完善了功能翻译理论。该理论指出,翻译应该遵循三大法则,即目的性、连贯性与忠实性法则。目的性法则强调所有的翻译手段与策略都应该服从于翻译目的;连贯性法则指译文必须符合语内连贯的标准,必须能让读者接受;忠实性法则强调译文应当忠实于原文,原文与译文之间应该存在语际连贯一致。在三大法则之间,连贯性服务忠实性,但二者最终都从属于目的性法则。

二、电影片名翻译现状

外文电影初入我国时,如何译制片名成为问题所在。电影片名的翻译也曾出现过各种问题,而这些问题时刻影响着片名的译制工作。其中主要包括:一名多译;译名与电影主题内容不符;滥用、套用翻译情况严重等。

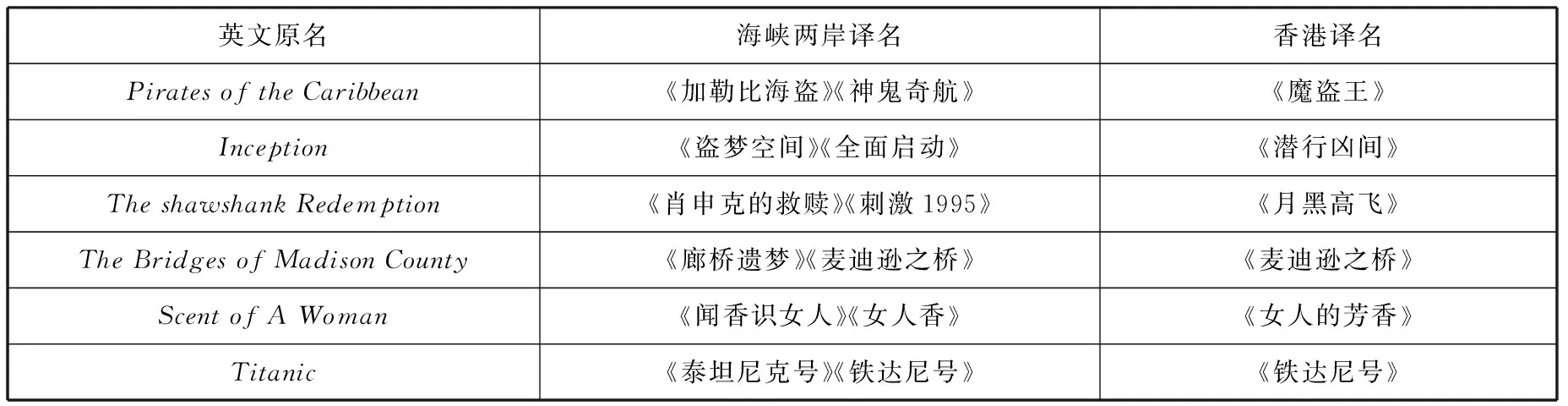

(一)一名多译

同一部电影,却存在着多种译名。海峡两岸及香港由于风俗习惯、文化背景差异,对同样的事物却有着不同的认知,这在片名翻译上体现得较为明显。比如,TheFastandtheFurious海峡两岸及香港分别译为《速度与激情》《狂野时速》《玩命关头》。又如SilentHill海峡两岸及香港分别译为《寂静岭》《鬼魅山房》《沉默之丘》。类似的例子数不胜数,具体如表1所示。

表1 一名多译示例

(二)译名与电影主题内容不符

电影片名的译制不仅仅是翻译那么简单,还应当考虑片名译制与主题内容是否相符以及与文化内涵是否相照应等细节内容。但是部分影片往往只顾追求商业价值,却忽略了片名译制过程中应该关注的细节内容。例如有人将电影AsGoodAsItGets翻译为《猫屎先生》,虽然电影片名的译制讲究艺术再创造,但过度的创造反而会适得其反,《猫屎先生》基本无法反映出电影的主题内容。该片讲述了作家梅尔文在遇到邻居西蒙、餐厅女招待卡罗尔·康奈莉等人后,从一个主张种族主义和性别歧视的人变成了一个慈善者的故事。因此,将其片名译为《尽善尽美》,方与电影主题内容相得益彰。

(三)滥用、套用翻译严重

纷乱众多的电影片名在一定程度上来说是电影市场激烈竞争的产物,但部分译者为了博取观众眼球,激发观众好奇心,就程式化地套用某些已成功的片名。1990年,阿诺德·施瓦辛格主演的《魔鬼总动员》一炮走红之后, 他演的电影就被频频加上“魔鬼”一词,例如RawDeal被译成《魔鬼杀阵》,Eraser译为《魔鬼毁灭者》,就连搞笑片KindergartenCop《幼稚园特警》也变成《魔鬼孩子王》。甚至后来还有不少电影沿用“总动员”一词,比如《玩具总动员》《汽车总动员》《海底总动员》等,还有“疯狂”系列,比如《疯狂原始人》《疯狂麦克斯》等。

三、电影片名翻译的基本原则

正如前文所提到的一样,电影片名虽然小巧,但十分重要。因此,一个好的电影片名翻译既要有艺术性,更应当具有实用性。艺术性强调电影片名的美感,实用性注重片名的价值感。因此,对电影片名进行翻译时,既要考虑到两种不同语言的规范,又要充分发挥创造力,确保电影片名拥有足够的艺术创造内涵,既要忠实于原片名中的内容,又要充分发挥译入语的特色。无论一部电影怎样设计和拍摄,最终还是要面向市场,因此,电影片名亦不能忽略其导向作用[4]。简而言之,电影片名的翻译需要符合以下三种原则:一是言简意赅,引人注目,强调电影片名翻译应该具备审美特色。译者在翻译的过程中应注意摆脱字词直接对应的生硬束缚,在深度把握电影主题及主要内容的同时,对电影片名进行艺术再创造,注重其语言方面的文化艺术形式,准确传达原电影作品的深刻内涵、艺术情感和语言价值,确保电影片名能够引人入胜。二是突出电影主题、内容与风格,强调电影片名的翻译不仅要表达出原影片的信息以及与之相关的电影情节,更要突出其原有的文化内涵与特色风格。译者在翻译的过程中必须熟知不同的文化差异,以及影片所具有的不同社会风俗、宗教信仰与民族文化。商业价值也是电影片名译制中不可忽略的重要原则之一。三是符合译入语的表达习惯,满足译入语国家的欣赏需求。电影片名的译制不仅要激发受众的观看欲望,还要让观众能够认同其中所蕴含的商业价值。电影片名的翻译会对票房的商业性产生直接影响。

四、电影片名翻译实例分析

(一)英文电影片名翻译中的归化

在翻译概念中,一般将原文本内容称之为源语,将译后文本内容称之为目标语。而跨文化交际中,文化背景的差异会导致部分语义的改变或丧失,不同语言文化之间的差异也注定翻译会产生偏差。归化是“采取民族中心主义的态度,使外语文本符合译入语言的文化价值观,把原作者带入译入语文化”。它所强调的是注重目标语,进而满足目标语阅读人员的阅读习惯来翻译全文内容,争取做到符合译入语习惯,尊重译入语文化[3]29-32。所处文化地域的不同会造成语义的缺乏及认知错误。所以,采用归化这一翻译策略十分有必要。

美国爱情影片WaterlooBridge几乎可以说是家喻户晓。如果按照英文直译的话,便会翻译为“滑铁卢桥”,相信大部分人第一次看到这个翻译,脑海中肯定会和法国拿破仑联系在一起,会把影片想象成一个战争题材,因为拿破仑“滑铁卢”之战的著名程度不言而喻,甚至现在还用滑铁卢来形容一个人遭遇了重创。或者人们会认为这是一部介绍滑铁卢桥的影片。可事实上,这部电影虽与战争相关,但却是一部感人肺腑的爱情片。电影主要阐述的是芭蕾舞演员玛拉和军官罗伊在滑铁卢桥上邂逅,并一见钟情,二人决定结婚。但此时,罗伊应召回部队,玛拉因耽误演出丢失工作沦为妓女。她后来再次遇到生还的罗伊,但无法面对现实,最终选择在二人初次相遇的桥上一跃而下,结束自己的生命。

这部电影片名字面含义为“滑铁卢桥”,但译者经过斟酌,兼顾到不同语言所要表达的意义及文化背景的差异,将其翻译为《魂断蓝桥》,不仅能够避免观众因背景不足而出现困惑,也使得整个片名更加艺术化,吸引更多的观众。此外,据《庄子·盗跖》记:尾生与女子约于桥下见面,女子不来,大水至,尾生抱桥柱而死。这就是“蓝桥”的来历,后来人们用“蓝桥”形容男女至死不渝的忠贞爱情。因此,从“蓝桥”二字,中国观众便可直接看出这部影片是有关才子佳人的爱情故事,便不会产生误解。又例如美国电影ForrestGump是将影片中一个人的名字当作片名。该影片通过一个智商不足70的甘的视角,来看待当时的美国社会。影片中不乏幽默嘲讽之处。就像罗伯特·泽米吉斯评述的:“这部电影的独特之处在于,它重新肯定了旧的道德及社会主体文化,宣扬60年代美国的主流意识形态,同时它又否定了其他前卫的新文化。”如果译者仍然按照字对字的翻译方式来处理,那么片名翻译过来只是一个人名,很难反映出影片的主要内容。中国观众对于诸如《阿飞正传》这样之类的名字并不陌生,因此,将其翻译为《阿甘正传》既能确保对原片内容的忠诚,也可以满足我国观众的需求。这部电影片名的翻译很容易让中国观众联想到作家鲁迅的《阿Q正传》,“阿”字是一种亲切的称呼,而正传又代表着所讲内容不全是喜剧,也带有一定的悲剧色彩。因此,最终将这部经典影片译为《阿甘正传》。这个片名带有很强的提示作用,也十分生动形象,对于中国观众而言,一看到片名就基本能想象出影片的大概内容。

归化的翻译策略是翻译理论中的重要理论点之一,在对电影片名进行翻译的过程中,译者要根据具体的电影内容以及所处的现实情况,并考虑到译入语的语言环境,做到具体问题具体分析。功能派翻译观中的最高法则是目的法则,它强调一切都应服从于翻译目的。而归化的翻译策略要求译者充分考虑译入语的现实环境,为服务受众这个目的而做出调整。

(二)英文电影片名翻译中的异化

孙致礼说:“语言是文化的反映,作者使用的语言往往打上了其民族文化的印记。对于原文中新颖生动的形象语言,但凡有可能,应尽量采用异化法,保留其原有的笔调与情趣,给译语读者带来几分新鲜感。”相较于归化偏向于受众而言,异化则侧重于保留原文的主要风格。由于两种语言存在巨大差别,中外观众在文化背景与知识层面也相差甚大。因此,在翻译电影片名的过程中,作为译者应当最大限度地帮助观众理解电影中的异国文化和背景知识,以及那些涉及民族历史、地域文化、风俗习惯的语言现象,这样才能帮助观众最大限度地去接受、喜欢、宣传影片。异化的翻译策略,便是要保留原文本的内容与文化内涵,不再过度考虑译入语的文化和语言,保留源语特色。

影片SleeplessinSeattle译为《西雅图不眠夜》。它讲述一位丧偶的父亲和一位已订婚女记者之间仅凭声音和文字产生并发展恋情,并终成眷属的故事。从电影片名中,观众就能很清晰地明白事件的发生地点。翻译成《西雅图不眠夜》保留了原片名的特色,使得电影片名保留了异域风情,能够引起观众的欣赏兴趣。但也有人认为翻译成《缘分的天空》更加适合,此翻译虽然符合电影中的主题以及故事内容,但听起来更像是一部国产爱情剧,缺失了影片所具备的“西雅图特色”。又如经典惊险悬疑片Seven译为《七宗罪》。从电影海报的“Seven”开始,电影中处处体现着与七有关的内容,七次下雨、七罚、七罪都于七天以内出现,“七”无处不在。此外,七于宗教内部而言同样是一个具有神秘气息的数字。上帝在七天内创造出亚当,后又从其身上拔出第七根肋骨创造夏娃。如果译者对于西方宗教知识不够熟悉,很有可能会直接译为“七”,这样的译名与影片的主题以及主要内容便大相径庭,不免让人觉得可笑。在宗教中,撒旦的原身是有七个头的火龙,同时共有七名堕落天使被称为撒旦。所以,基督教用撒旦的七个恶魔的形象来代表七种罪恶。影片中罪犯留下的“贪欲”“傲慢”等字样也正好与宗教中的七宗罪相对应。基于上述内容,此影片的翻译宜异化为《七宗罪》,而不是直译为《七》。

对于某些影片而言,其民族特征性比较明显,为译入语国家观众所熟知,其中包含地名、人名、历史事件等,这种情况下可以通过直译或音译的方法进行处理,将源语的字面、发音等直接转换为目标语所对应的内容[5]。例如Titanic——《泰坦尼克号》,HarryPotter——《哈利·波特》,ShakespearinLove——《恋爱中的莎士比亚》,等等。音译法作为翻译中一个重要的方法,在处理译文的过程中简单明了,这样的译法不仅做到忠实于原文,充分保留源语特色,吸引观众,也能够更加真实地反映出电影主题及主要内容。

实践证明,在电影片名的翻译研究中,异化与音译的处理方法能够最大限度地保留原片名的特色以及其中的重要文化信息,做到连贯与忠实。

五、结语

综上所述,功能派翻译理论在影片片名的翻译过程中起着至关重要的作用。目的法则是唯一的法则,它决定了在翻译过程中应该怎样去选择适当的翻译策略和方法。对于电影片名的翻译,一条最主要的目的是让译入语国家的观众能够接受。在翻译过程中,应充分考虑到译入语国家观众的接受能力、审美情趣等核心点,并兼顾票房价值[6]。译者在进行片名翻译时,应当基于电影主题与内容,反复推敲,不拘泥于原片名形式,不受限于字对字,充分利用归化异化以及其他多元化的翻译策略,有效达到翻译目的,以便更好地促进电影翻译的发展与完善。