玛格丽特·杜拉斯:写作的暗房(之三)

2020-12-25黄荭

黄 荭

南京大学

情人(s)

杜拉斯先后用了五个文本——《战争笔记和其他文本1943-1949》《抵挡太平洋的堤坝》《伊甸园影院》《情人》《中国北方的情人》——为读者打造了五个版本的情人。共同点是“他”有高级轿车、手上戴着硕大的钻石戒指、穿柞丝绸西装、会说法语、从巴黎来、彬彬有礼、对她一见倾心。但五个版本对情人形象的描写却大有出入,而这一变形不仅透露出杜拉斯内心情感的变化,也反映出她创作手法和理念的更新。

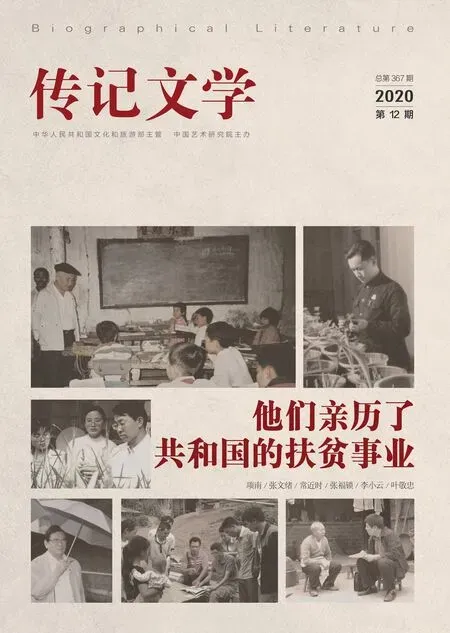

众所周知,杜拉斯生前就已经把手稿和笔记全部赠给法国现代出版档案馆(IMEC)收藏。2006年年初,为纪念杜拉斯去世10周年,IMEC在蓬皮杜艺术中心举办了一个展览,首次展出了部分作家未发表的手稿,备受瞩目的是四本笔记本:两本普通小学生练习本、一本“米色”硬皮抄和一本“玫瑰色大理石纹”硬皮抄。四本笔记本当初被送到档案馆的时候装在一个大信封里,作家亲手题了“战争笔记”,根据现代出版档案馆专家的鉴定,应该是杜拉斯在二战和战后初期(1943-1949)断断续续写的随笔。这些笔记虽然不是日记,但为了解作家在法属印度支那殖民地时期、二战期间和战后初期的生活及其心路历程提供了最原始的素材。“玫瑰色大理石纹笔记”是其中最长的一本,共123页,主要是作家童年和青少年时代的回忆,以及与母亲还有哥哥一起生活的家庭琐事。这本笔记可以被看作是《抵挡太平洋的堤坝》的雏形,有几个片段没有做丝毫改动就被挪用到了书里。笔记中也谈到了作家创作自传色彩很浓的印度支那系列作品的初衷:“如果我不写(过去),我会慢慢淡忘。这个想法对我来说很可怕。如果我不能忠实于我自己,我还能忠实于谁呢?我对雷奥(Léo)说过的话,我已经记得不那么真切了……”而这个雷奥就是“情人(s)”最初的版本,这个版本也随着2006年由P.O.L.出版社和IMEC联合出版的《战争笔记和其他文本1943-1949》进入读者的视野。

《战争笔记和其他文本1943-1949》

我是在沙沥和西贡之间的渡轮上第一次遇见雷奥的,我回寄宿学校,有人,我现在不记得是谁了,把我安排在他的车上,正好和雷奥的车一起上渡轮。雷奥是当地人,但是他的穿着很法国化,法语说得也很好,他是从巴黎回来的。我十五岁还不到,我只在很小的时候去过法国。我觉得雷奥非常优雅。他手上戴着一颗很大的钻石,穿着柞丝绸生丝外套。从来没有一个戴着这么大钻石的人注意过我,而且我的两个哥哥都穿白色的棉布衣服。以我们的财力,我几乎没法想象他们有朝一日会穿上柞丝绸的套装。

雷奥说我是个漂亮的姑娘。“你熟悉巴黎吗?”

我脸红了,说不熟悉。他很熟悉巴黎。他住在沙沥。沙沥居然有人非常了解巴黎,而我直到那个时候对巴黎一无所知。雷奥追求我,我的心都醉了。那个负责带我回沙沥的医生把我送到寄宿学校就走了,而雷奥说我们还会再见面的。我知道他非常有钱,我被迷住了,我没有回答雷奥,因为我既震惊又没有把握。[1]

关于杜拉斯自身的故事总是那么扑朔迷离,相似的情节和场景会让我们有一种错乱:哪个版本才是真实的,或最接近真实的那个?是最初这个离故事发生时间最近的版本?情人的真实身份到底是什么?安南人?白人?越南华侨?如果他是中国人,他的家族来自北方抚顺还是福建潮州?他和小玛格丽特真的是情人关系吗?那是一个爱情故事抑或只是一个赤裸裸的金钱和情色的交易?

的确,雷奥(连同所有版本里的“情人”)迷恋上了这个个子矮小、身材扁平、脸上还有雀斑、身后拖着两条沉甸甸辫子的白人女孩。他开着他的豪车来找她:“雷奥在路上等我,倚着车门,总是穿着生丝的套服。他朝我迎了上来,对我说:‘要碰见你还真不容易。’他请我上他的车。雷奥的汽车着实令我痴迷。一上车,我就问这是什么牌子的,值多少钱。雷奥对我说这是一辆‘莫里斯-莱昂-博来’,值七千皮阿斯特。我想起了我们家的那辆雪铁龙,只值四百皮阿斯特,而且母亲分三次才付清。”[2]与其说白人女孩为雷奥倾倒,不如说是受到了他的豪车和豪车背后巨大的家族财富的诱惑。金钱大大满足了贫穷的白人女孩的虚荣心。雷奥天天来接她放学。

他的汽车让我觉得非常荣耀,我想别人也一定会看见的,我故意让他把车停在那里,因为我生怕同学路过的时候看不见。我当时很肯定拥有这样一辆车肯定会引人注目,我就可以和印度支那高级官员的女儿们交往了。她们当中没有一个人有这样一辆利穆新,也没有任何一家有这样穿着制服的司机。黑绿色的利穆新轿车专门从巴黎定做的,大得出奇,有一种王家的品位。[3]

这个故事从一开始就散发着浓浓的物质和金钱的味道,甚至连欲望都是金钱制造的。“我继续去见雷奥,一连好几个星期。我总是想方设法让他谈谈自己的财产。他大概有五千万法郎的不动产,散布在整个交趾支那,他是独子,他有巨额财产。对雷奥财产总额的估价都让我混乱了,我朝思暮想。”[4]这个白人女孩和她的家庭太需要钱了,太需要钱去帮他们走出平原,摆脱堤坝的噩梦,很快他们对雷奥(尤其是对他的钱)有了各种不切实际的幻想。

雷奥进入这个家庭改变了一切计划。自从我们知道他的财产总额以后,就一致决定让他来还高利贷欠款,并让他投资好几个企业(让他给我小哥哥开个锯木厂,给大哥哥开个装饰车间),我母亲仔细研究过各项计划,除此之外,还要他给家里每个成员配备一辆汽车。我负责把这一切计划转达给雷奥,试探他一下,但是不能允诺他什么。“如果你可以不嫁给他就最好了,不管怎么说他是当地人,你以后会明白的……[5]

其实都不用以后,从故事一开始,白人女孩就和她母亲一样心知肚明:种族的差异、贫富的鸿沟是感情和金钱都无法逾越的。同样雷奥和他的(中国)家庭也很现实,传统守旧的中国家庭喜欢秩序,讲究门当户对,结婚前荒唐可以,但决不允许闹出丑(绯)闻;花点钱可以,但决不允许挥霍家产。他们的故事注定不会有结果,白人女孩也知道,她甚至清醒地分析了她和雷奥之间的关系,富裕的白人不会看上她,她也不会看上卑微的黄种人。“雷奥怎么会注意到我的呢?他觉得我对他的胃口。我不愿对自己解释说那是因为雷奥自己也很丑。他曾经出过天花,不太严重,但留下了痕迹——他显然比一般的安南人长得更丑,但他的穿着很有品位,细致周到又极其干净,他彬彬有礼,从不失控,甚至在我那个就算他在场也一直弥漫着粗暴气氛的家里。此外雷奥真的很大方,但也没有傻到人们可以‘随便跟他提要求’的地步。”[6]

金钱甚至让“一点也不关心政治”[7]、又丑又愚蠢的雷奥变得不让人讨厌,甚至有点迷人了,尤其当他为女孩和女孩的家庭买单的时候。“我以我的方式恋爱了,有时候为了惩罚我,他一星期都不来看我,我感到非常不幸。我爱上了在莱昂-博来里的雷奥。坐在他美妙的利穆新轿车里,让我感受那么强烈,我都习惯不了。当雷奥在夜总会付冷餐和香槟的钱的时候,我也爱他。”[8]女孩接受了雷奥的愚蠢,接受了一切,甚至是母亲和大哥雨点般的殴打。在她看来,唯一的出路还是嫁给雷奥,因为他有钱。

有了钱我们就可以和我家人一起去法国,在法国我们将有好日子过。我不想让我的家人留在印度支那,因为单独和雷奥过日子对我来说超出了我的能力。因此我抱着一个简单的想法接受了一切——我并非没有希望,但这个希望我不能把它和可怕的现状分开来。我想有朝一日不再挨打,不再受辱,人们会听我的,我会变得美丽、光彩照人、富有,我出门必坐利穆新,或许除了雷奥以外会有别的男人爱上我。雷奥除外,别的男人……但为了这一切,我需要雷奥的百万家财来让我挺直鼻梁……[9]

多么痛的领悟,对一个不满15岁的女孩而言,为了未来,她愿意赌上自己,赌上那个海市蜃楼般遥不可及的幸福,而且她认定“这是昭然若揭的。我相信这一点。没有这些,就没有任何未来”。[10]但她真的爱雷奥吗?还只是像杜拉斯后来常挂在嘴边的“我爱的是爱情”,她爱的只是被爱的感觉,那一种温暖的、涌动的、情窦初开的欲望?

在路上,雷奥搂着我,我对他产生了欲望。我以为那是欲望。那是一种让我很熨帖的祥和。我很好,在那里,在雷奥的怀里。雷奥可以是任何人,任何人都可以对我说雷奥对我说的话,任何人都可以有雷奥在昏暗的汽车中的怀抱和柔情,在暗夜里,那即是我的青春。当他的脸颊触到我的脸颊,感觉很舒服。我看不见他的脸。那是想要触到我脸颊的脸颊,雷奥的脸颊,仅此而已。我感觉到他想要我,因为他的手颤抖了,有几次碰到我的乳房……雷奥的欲望慢慢潜入到我的身体,挑起了我的欲望。我并不是直接对雷奥产生欲望,我想要雷奥是因为他想要我。他的欲望勾起了我的欲望,仅此而已。[11]

就算是残酷的青春,爱情也会在懵懂中发芽,在爱匮乏的地方,爱意甚至更容易在沉默中、在黑暗中滋生。可以说少女玛格丽特期待的是爱情,被爱、被呵护的感觉,而不是某一个具像的情人。“当他说他爱我的时候,我感到一种强烈的爱意渗透到我的体内,我不得不闭上眼睛。换了任何人都可以跟我说同样的话。在相同的情况下,都会对我产生一样的效果。”[12]但当爱的对象明确到“比一般的安南人长得更丑”的雷奥身上的时候,女孩依然无法克服自己内心的厌恶感,以至于有天晚上在莱昂-博来车里,雷奥第一次亲她嘴的时候,给她身心都造成了剧烈的冲击,或者说“阴影”。

就是这天晚上雷奥吻我的嘴巴。他是突然吻的。一下子,我感到唇上一种潮湿而凉丝丝的接触。我的反感真是难以名状。我推开雷奥,啐他,我想要从汽车里逃出来。雷奥也不知怎么办是好。有一秒钟的时间,我紧张地如同在弦之箭。我不停地重复着:完了,完了。……我本身就令人恶心……我朝手绢上吐唾沫,我不停地吐唾沫,我吐了一晚上的唾沫,第二天,我一想到当时的场景,还是要吐唾沫。[13]

最后她说:“我直到灵魂都被强暴了。”[14]这个版本显然不是一个爱情故事,那只是一个令人哀伤的金钱的故事,或许故事(事实?真相?)让日记的作者也无法接受吧,所以它一直被搁在蓝色的橱柜里,有意无意地被遗忘了。

1950年的《堤坝》和1979年《伊甸园影院》中的两个“若先生”的形象基本吻合,脸长得并不英俊,肩宽臂短,身材中等偏下,“一双小手保养得很好,有点瘦削,相当漂亮”[15]。苏珊家人对他的形容是两个比喻:“猴儿”和“癞蛤蟆”,而他在苏珊家人尤其是她大哥面前显得胆怯。书中没有提若先生是哪里人,只是他说话的声音泄露了他的身份,留给读者一个隐约的线索:“他说话的声音不像种植园主或猎人。这声音来自异国他乡,温柔而优雅。”[16]还有他邀请苏珊跳舞时所表现出来的拘谨、“分寸、阶层和敬意”[17]。

20世纪30年代的玛格丽特

在前三个版本里,雷奥和若先生还称不上是情人,白人女孩更多只是受到了钻石、汽车、财产的诱惑,心醉神迷,她天真地想通过出卖自己来拯救她的家庭。虽然苏珊收到若先生的小礼物(连衣裙、香粉、指甲油、口红、香皂、美容霜……)和留声机的时候满心欢喜,但当若先生的嘴唇吻到她的时候,她“仿佛挨了一记耳光似的”[18],连忙挣脱。在1950年出版的《堤坝》里,若先生丑陋猥亵,除了有钱一无是处,唯唯诺诺,没有个性,甚至还是个白人。他们仅见过两次面,分别是若先生用留声机和钻戒换取看她的权利,她甚至都没有失身给若先生。1977年的《伊甸园影院》是《堤坝》的戏剧版,也分两部分,通过送钻石和卖钻石贯穿了母亲的殖民梦。但《伊甸园影院》里的若先生痴情,苏珊对他也少了几分嫌恶,情人的雏形已经完成:他是西贡大投机商的独子,坐黑色的利穆新轿车,穿中国柞丝绸白礼服,手上戴钻戒,财富照得他光彩夺目。他对苏珊情有独钟,但知道父亲绝不会赞同他们的婚事,却又希望苏珊和他一起到西贡玩三天。苏珊对他本人无动于衷,一家人看上的是他的钱财。《伊甸园影院》里的若先生爱哭,话也说得柔媚,对苏珊充满了欲望,他请她跳舞,用金钱和钻戒去诱惑她。但若先生的故事从苏珊拿到钻戒后就戛然而止,这份空白一直到1984年的《情人》才得以填补。

电影《情人》剧照

写《情人》的时候,杜拉斯已经苍老了,记忆也在有意无意的遗忘和复现的反复作用下发生了变化,而且丑闻对她也已经无所谓了。金钱的故事于是蜕变为一个懵懂凄美的爱情故事,开篇就是那段爱的经典表白:“我已经老了,有一天,在一处公共场所的大厅里,有一个男人向我走来。他主动介绍自己,他对我说:‘我认识你,永远记得你。那时候,你还很年轻,人人都说你美,现在,我是特为来告诉你,对我来说,我觉得现在你比年轻的时候更美,那时你是年轻女人,与你那时的面貌相比,我更爱你现在备受摧残的面容。’”[19]于是沉在心底的故事浮出水面,母亲的故事成了“我”的故事:从湄公河上的渡轮开始,那年“我”15岁半。

在书的第5页,15岁半的白人女孩就已经站在渡轮上,但笔锋又转了,说起她就读的学校、母亲、家庭、绝望、写作,她当时的装束,帽子、鞋子和腰带。直到第21页,才出现那辆利穆新汽车,和那个正在看她的“风度翩翩”的男人。“他不是白人。”[20]这个否定句是一个逆转,但转得非常慢,欲说还休,因为“我们是白人的孩子,我们有羞耻心”[21]。羞耻感让叙事者继续“王顾左右而言他”,在接下来的20页,叙事者谈到女人的美,殖民地的女人的疯狂,寄宿学校的美女海伦·拉戈奈尔、阿杜和母亲,那个瘦弱却搽着“浅红色脂粉,涂着口红”的白人女孩,谈到女孩日后想当作家的想法,母亲的贫穷绝望和堤坝的故事,可怕的童年和家人。岔开话头是叙事的停顿,反映叙述者心理上的犹豫,絮絮叨叨说那么多,都是为了把话题再次扯回到那个从轿车上走下来的男人身上。男人是胆怯的,“开头他脸上没有笑容。一开始他就拿出一支烟请她吸。他的手直打颤。这里有种族的差异,他不是白人,他必须克服这种差异,所以他直打颤”[22]。就是这个否定句让故事变换了颜色,他富有,他属于控制殖民地广大居民不动产的少数中国血统金融集团中的一员。

他邀请她上车,她体会到“恍惚间,一种悲戚之感,一种倦怠无力”,因为肤色不同,故事一开始就注定是失意的;因为贫富悬殊,感情一开始就注定是不平等的。当她问他是什么人时,他说“他是中国人,他家原在中国北方的抚顺”[23]。或许这就是杜拉斯选择“回到中国”的特殊方式。“他”是多情的,“我”是善感的。“苏珊”终于摘下了麻木的面具,在金钱眩目的光芒下面看到了少女如水的心事。但这个故事还是隐秘的,毕竟情人间的幽会、肉体上的欢娱是和传统道德相背离的。“他要我瞒住我的母亲,继续说谎,尤其不能让我大哥知道,不论对谁,都不许讲。”[24]女孩虽然不说,但事情还是败露了,母亲和大哥殴打她,她的耻辱感越发强烈,觉得自己是个坏女孩。泉园的宴请之后,她更加无法面对她的中国情人和自己的感情。所以一直以来,她都没有发现耻辱掩盖下的爱情。不经意间,这场金钱的交易演变成一段令人绝望、刻骨铭心的爱情:“我们是情人。我们不能停止不爱。”[25]故事里依然散发出很浓的金钱味道,但压抑的青春渐渐释放出来,“吻在身上,催人泪下”[26],哭的是“一种糟透了的爱情”[27],虽然糟透了,但它已经有了“爱情”之名。

龚古尔奖鼓舞了她,丑闻过后,美誉如潮。杜拉斯终于释怀了,1991年她重写情人——《中国北方的情人》,家庭的故事和影响更加淡化,絮絮叨叨的文字记录(或者创作)了一段凄婉的异国情缘。“伊甸华尔兹”成了“绝望华尔兹”。《中国北方的情人》是《情人》的电影版,叙事(镜头)变得非常清晰流畅:第一幕是殖民地“遥远的童年”,第二幕是“湄公河上的渡轮”。一说到渡轮,马上就出现了这个很奇特的句子:“渡船上有搭载本地人的大客车,长长的黑色的莱昂-博来汽车,有中国北方的情人们在船上眺望风景。”[28]耐人寻味的复数。仿佛之前几个版本的情人都出现在那个渡船上,等待导演杜拉斯挑选一个最好的来出镜,或者说回忆就是以复数的形式叠加或替换的。

女孩还是那个女孩,但情人已经成了升级版的情人:“从黑色的老式轿车里下来一个男人,另一个来自满洲里的中国人,不是上本书中说的那个。他跟上本书里的那一个有所不同,更强壮一点,不那么懦弱,更大胆。他更漂亮,更健康。他比上本书里的男子更‘上镜’。面对女孩,他也不那么腼腆。”[29]他还打算在北京大学读文科,只因父亲反对而去法国学了法语并去美国学了英语,最难能可贵的是这位年轻有为的海归华侨很爱国:“我爱堤岸。我爱中国。堤岸也是中国。”[30]一见钟情,“故事已经发生了,已经不可避免。一个爱情故事,一场令人目眩的爱情。始终没有结束。永远没被忘记”[31]。情节按照现代版的白马王子和灰姑娘的模式继续推进,中国人谈吐风趣,知识渊博,迷倒了母亲,镇住了大哥。当中国崛起站在世界舞台上的时候,情人也终于找回了迟迟到来的自信和爱情。丑陋猥琐的“若先生”摇身一变成了小姑娘心目中宝马香车的白马王子,爱情也水到渠成:

《中国北方的情人》中“情人”的原型 黄水梨照片

他们快分手了。她记得当时要开口说话是多么艰难,不忍心啊。欲念是那么强烈,都找不到该用什么样的词语表达了。他们不再互相观望,互相避开对方的手,对方的目光。这阵沉默是他想要的。她早说过,他单方面想要的这阵沉默,因沉默而没说出口的话语,甚至沉默造成的中断和松弛,还有这种手法,手法的稚气和她的眼泪,都已能让人明白,这便是爱情。

……

麻烦已经造成,下文已是不可避免的了。

令人不顾一切的爱情的麻烦事儿。

正在降落的爱情。

永远也忘不了的爱情。[32]

除了他自己的身世,中国人还给她讲了中国:讲中国的历史,讲鸦片战争,讲共和,讲孙逸仙、蒋介石,讲共产党。他说话时的投入,带了口音的法语都让“我”心动不已。中国人的形象变得丰满,英俊、多情、颓废,但还有思想。中国也因此成了一个令人心向往之的地方,代表纯美的绝望和心灵的羁绊。她说:“我真希望我们也结婚。让我们成为终成眷属的有情人。”[33]哪怕自讨苦吃,哪怕苦死。这或许便是她一直埋藏在心底对初恋的憧憬罢了,因爱而绝望,因绝望而爱,现实无情地扼杀了这份萌动的春情;又或许这只是作家想通过文字换一种活法,让生命变得轻盈,让情感得到宣泄。于是到了晚年,心结解了,中国竟成了杜拉斯浪漫的归宿。

很多杜拉斯的传记作家,像劳拉·阿德莱尔、让·瓦里尔、达尼埃尔·洛兰,都曾去到沙沥寻访杜拉斯曾经生活过的地方,试图从过去残存的旧影里拼凑出现实中杜拉斯和“情人”真真假假的线索。“同许多玛格丽特·杜拉斯的读者一样,我也去拜访了沙沥,亲身感受了她曾经度过大部分青春时光的地方。1999年,我还乘坐了著名的‘美食’渡船,穿越了从万象至沙沥的湄公河上游。”[34]西贡成了胡志明市,堤岸成了“唐人街”,中国情人的旧宅成了警察局的办公楼……1992年,让-雅克·阿诺的电影《情人》上映时,杜拉斯在电视采访镜头前说:“这完全让人难以置信,但今天早上在《巴黎竞赛报》上刊登了我的中国情人的照片,他名叫黄水梨(Huynh Thuy Lê)……我觉得他比阿诺那部美国电影中的情人要英俊多了。那是一张真实的脸,非常、非常近,也很诧异。而且非常温柔。”[35]

虽然往事随风,但“情人”真的存在,有照片、有故居和墓碑为证。他叫黄水梨,同塔省华侨首富黄锦顺(潮州人后裔)的小儿子。黄锦顺以经营大米和地产闻名越南和东南亚,不仅拥有电影中提到的那栋河边有蓝色琉璃栏杆露台的大宅子,还拥有大半个沙沥市大部分街道房产和西贡堤岸的许多豪宅田产。蓝色大宅子占地258平方米,于1895年建成,建筑考究,混合了法式和中式两种风格,摆放着精美的古董和中式家具。黄锦顺过世后,黄水梨继承了这个宅子,他在那里一直住到1972年去世。黄水梨的五名子女(两男三女)及其亲属后来移居海外,黄水梨故居曾一度荒废,1975年越南统一后由当地政府接管,改作越南同塔省沙沥市警署。

2010年3月19日,越南文化体育旅游部把这座位于同塔省沙沥市第二坊阮惠街225A号的古建筑定为越南国家级历史遗迹并颁发证书,沉寂多年的黄水梨故居终于对外开放,变成了同塔省著名的旅游景点,门票为20000越南盾,折合人民币6元。又因为《情人》小说和电影的大热,同塔省顺势向海内外推出题为“寻找《情人》的足迹”的文化旅游项目,招揽了大批好奇的观光客。故居墙上挂着昔日主人黄水梨和他不得不遵从父母之命迎娶的素未谋面的妻子以及两人子女的照片,还有《情人》小说原著,法国女作家玛格丽特·杜拉斯的照片和电影《情人》的剧照,虚虚实实更给老宅增添了传奇色彩。据说每天来“lover’s house”参观怀旧的游客多达千人,大部分是法国、美国、日本、德国、英国和中国游客。

其实我个人更喜欢“中国情人(s)”这个现实甚至有些流俗的结局,因为从某种意义上看,它又回到了有等级差序的消费社会的逻辑,回到了一个简单平庸的关于金钱的故事。

(完)

注释:

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]Marguerite Duras,Cahiers de la guerre et autres textes, P.O.L./IMEC, 2006, pp. 31-32/p. 41/pp. 41-42/p. 42/pp. 57-58/p. 59/p. 79/p. 66/p. 82/ p. 83/pp. 83-84/p. 84/pp. 86-87/p. 87.

[15][16][17][18]【法】玛格丽特·杜拉斯:《抵挡太平洋的堤坝》,谭立德译,上海译文出版社2009年版,第34页、36页、35页、222页。

[19][20][21][22][23][24][25][26][27]【法】玛格丽特·杜拉斯:《情人》,王道乾译,上海译文出版社2005年版,第3页、21页、7页、40页、41页、76页、76页、56页、47页。

[28][29][30][31][32][33]【法】玛格丽特·杜拉斯:《中国北方的情人》,施康强译,上海译文出版社2006年5月版,第30页、31页、52页、53页、36页、123页。

[34]【法】让·瓦里尔:《这就是杜拉斯1914-1945》,户思社、王长明、黄传根译,作家出版社2010年版,第266页。

[35]【加】达尼埃尔·洛兰:《写给杜拉斯的信》,黄荭译,海天出版社2017年版,第162-163页。

作为“女性天才:生命、思想与言词系列”中的一部,《玛格丽特·杜拉斯:写作的暗房》即将由华中科技大学出版社出版。