严重创伤患者一体化急救模式对急救效果的作用分析

2020-12-23王庆俊申殿美

王庆俊 申殿美

【摘 要】 目的:分析严重创伤患者一体化急救模式对急救效果的作用,为今后严重创伤患者护理质量提高提供参考。方法:选择在本院急诊科进行治疗的严重创伤患者100例作为研究对象,随机将其分为两组;其中对照组实施常规急救处理模式,研究组实施一体化急救模式,记录并对比两组患者的抢救时间、住院时间以及抢救效果。结果:研究组患者抢救时间、住院时间明显低于对照组;且研究组患者经抢救后的好转率(94.00%)明显高于对照组好转率(76.00%),差异具有统计学意义(P<0.05)。结论:一体化急救模式可以明显提高严重创伤患者治疗效果,降低其抢救时间和住院时间。

【关键词】 严重创伤;一体化急救模式;急救效果

Analysis of the effect of integrated first aid mode on the effect of severe trauma patients

Wang Qingjun, Shen Dianmei

Changqing District Hospital of Traditional Chinese Medicine, Jinan, Shandong 250300

[Abstract] Objective:To analyze the effect of the integrated first aid model for severe trauma patients on the first aid effect, and provide a reference for improving the quality of care for severe trauma patients in the future. Methods: 100 patients with severe trauma who were treated in the emergency department of our hospital were selected as the research objects, and they were randomly divided into two groups; the control group implemented the conventional emergency treatment mode, and the study group implemented the integrated emergency mode, and recorded and compared the two groups of patients The rescue time, hospitalization time and rescue effect. Results: The rescue time and hospital stay of the study group were significantly lower than those of the control group; and the improvement rate of the study group after rescue (94.00%) was significantly higher than that of the control group (76.00%), the difference was statistically significant (P<0.05). Conclusion: The integrated emergency mode can significantly improve the treatment effect of severe trauma patients, reduce their rescue time and hospital stay, and is worthy of clinical promotion.

[Key words]Severe trauma; Integrated emergency mode; First aid effect

过去,临床上对于严重创伤患者所采取的会诊、救治模式,大多重专科而轻整体,容易顾此失彼而耽误最佳救治时机,最终影响了患者的救治效果[1]。因此,为适应急救中心新的一体化救治模式的顺利实施,采取与之匹配新的急救护理模式极为重要[2]。新的一体化急救模式将患者住院前、住院时、治疗过程中以及治疗后的康复护理的各个阶段联系在一起,大大降低了救治过程其他和救治内容无关的环节,实现了对患者真正地治疗无缝连接,提高其救治成功率[3]。本研究选择在本院急诊科进行治疗的严重创伤患者100例作为研究对象,观察一体化急救模式对急救效果的改善作用,现将研究结果报告如下。

1 一般资料与方法

1.1 一般资料

选择2019年1月至2019年6月在本院急诊科进行治疗的严重创伤患者100例作为研究对象,随机将其分为两组。其中对照组50例,男36例,女14例;年龄23~58岁,平均年龄(42.4±7.8)岁;交通事故23例,打架12例,跌落8例,挤压4例,爆炸2例,其他1例。研究组50例,男35例,女15例;年龄24~60岁,平均年龄(42.8±8.0)岁;交通事故22例,打架11例,跌落9例,挤压5例,爆炸2例,其他1例。纳入标准:严重创伤原因均为交通事故、打架、跌落等造成;患者及其家属知情且签署同意书。排除标准:严重肝、肾、心、脑等重要器官疾病及恶性肿瘤患者;临床治疗不完整及死亡患者。两组患者基线资料比较无明显差异(P>0.05)。

1.2 方法

两组患者入院后都进行急救,其中对照组实施普通急救护理,常規检测体征,依照医嘱实施前期处理并准备术前工作,联系外科接收患者,根据其疾病情况决定手术抢救或住院观察治疗。研究组均实施一体化急救模式:1)严重创伤患者入院后,立即评估其具体伤情,包括发生创伤位置、神智状况、呼吸情况、是否气道堵塞、出血情况、脉搏状况等,并及时将评估结果告知医生;2)确保呼吸顺畅,必要时可准备气管插管等抢救措施,抽取患者静脉血化验各项指标;实时检测其各项生命体征情况,准备紧急止血措施;3)成立若干高效、快速的创伤急救小组,并选择一个具有丰富急救护理经验者作为组长,带领组内成员定期学习一体化急救模式的工作职责;4)开辟相应的绿色通道,定期为医护人员培训患者入院前的各项急救工作,优化交接渠道,精简急诊患者办理入院、分诊手续的时间。

1.3 观察指标

对比两组患者的抢救时间、住院时间以及抢救效果,其中痊愈:患者经抢救后各指标全部恢复,并未遗留后遗症;有效:患者经抢救后各指标基本恢复,生命活动并未受到影响;无效:患者经抢救后各指标恢复效果不佳,好转率=痊愈率+有效率。

1.4 统计学分析

使用统计学软件SPSS 18.0分析数据,计量资料用(±s)表示,使用独立样本t检验;计数资料用%表示,使用χ2检验。P<0.05则比较差异有统计学意义。

2 结果

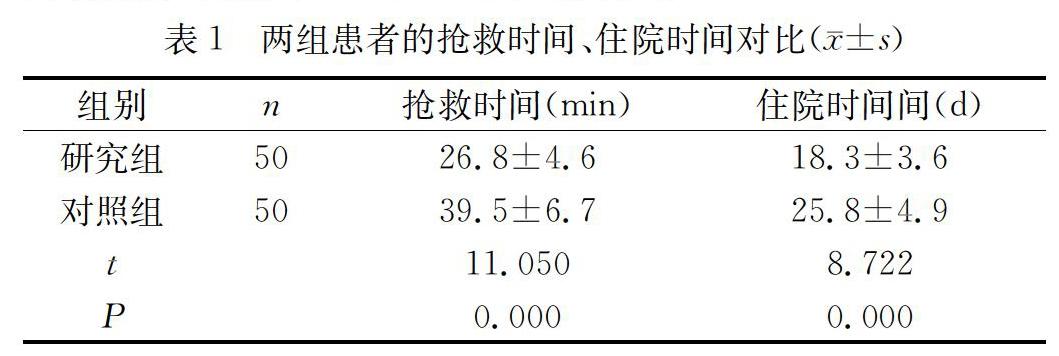

2.1 两组患者的抢救时间、住院时间对比

研究组患者抢救时间、住院时间明显低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

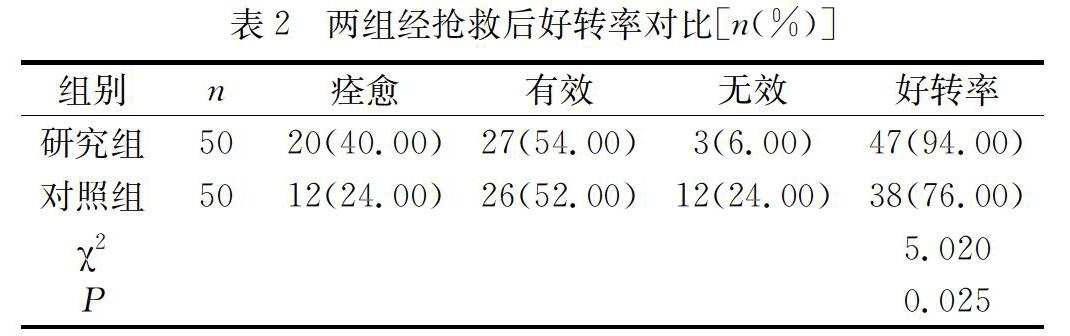

2.2 两组经抢救后好转率对比

研究组患者经抢救后的好转率(94.00%)明显高于对照组好转率(76.00%),差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

3 讨论

随着工业和交通的快速发展,越来越多因意外事故造成的严重创伤患者需要通过急救治疗,然而这种严重创伤大多具有复杂性和多样性,导致医生的临床急救工作存在相当大的难度。通常情况来看,严重创伤的患者病情大多极为严重,患者病情复杂,若未得到及时的救治,极有可能造成残疾甚至死亡[4]。

一体化急救模式通过及时评估患者具体伤情,成立若干高效、快速的创伤急救小组,定期学习一体化急救模式的工作职责及流程,将其应用于具体临床实践中;同时加强院前急救、开辟相应的绿色通道,定期为医护人员培训患者入院前的各项急救工作,优化交接渠道,确保患者治疗工作的顺利实施。本研究发现,研究组患者抢救时间、住院时间明显低于对照组;且研究组患者经抢救后的好轉率(94.00%)明显高于对照组好转率(76.00%),差异具有统计学意义(P<0.05)。其原因可能是传统的严重创伤治疗过程中,主要通过急诊医生接诊,患者经过一系列的检查和急诊救治,再依据其伤病的情况通知对应的科室实施手术抢救,这一冗繁的过程,极容易因配合不到位或者分工不合理导致患者很难及时得到治疗。而一体化急救模式通过要求医护人员在最短时间里正确的评估患者意识、出血量、呼吸情况、血压等指标,来为其赢得黄金治疗时间[5]。

综上所述,一体化急救模式可以明显提高严重创伤患者治疗效果,降低其抢救时间和住院时间。

参考文献

[1] 吴浩,赵占江,梁冰伟.一体化创伤急救模式在老年严重创伤患者急救中的应用效果[J].中国老年学杂志,2015,03(10):2760-2761.

[2] 兰学文,梁宏,郭哲,等.传统急救模式与一体化急救模式在严重创伤患者中的临床价值对比[J].川北医学院学报,2017,06(06):855-857.

[3] 罗自通.一体化创伤急救模式在外科严重创伤急救中的应用效果观察[J].中国医药科学,2019,09(03):231-233.

[4] 谭震森,罗翠芳,唐昌盛.危机管理结合一体化创伤急救模式在急诊外伤患者中的应用效果分析[J].中国医药科学,2017,26(13):2852-2853.

[5] 李利红.无缝衔接一体化急救护理模式在严重创伤病人中的应用[J].黑龙江医学,2015,17(02):449-450.