从逐底竞争到策略性模仿

——绩效考核生态化如何影响地方政府环境治理的竞争策略?

2020-12-23张振波

张振波

一、问题提出

改革开放以来,中国GDP保持了年均近8%的高速增长率,极大地促进了人民物质生活水平的整体提升。然而,与经济发展相伴随,生态破坏和环境污染却愈发成为影响民众健康和生活质量(1)例如,原国家卫生部部长陈竺院士发表于《柳叶刀》的研究成果表明,中国每年因大气污染导致的死亡人数保守估计约为35万至50万人(Chen et al., 2013)。、阻碍城镇化建设和经济可持续发展(Qin & Zhu, 2018)、破坏中国“负责任大国”之国际形象的突出问题(2)例如,日韩两国常将其近年的空气质量恶化归责于中国的污染扩散(https://en.haberler.com/south-korea-complains-of-chinese-air-pollution-1307343/),而包括瑞典在内的多个国家外交官也曾表达过对在中国任职时的健康状况的担忧(人民网.http://xj.people.com.cn/n/2014/0225/c188514-20644004.html)。。事实上,中央政府自20世纪末期就陆续推出一系列环境规制和政策措施,致力于扭转“先污染、后治理”的增长逻辑并促进生态环境质量的改善;特别是近10年来,无论是稍早提出的“低碳经济”发展战略和“美丽中国”建设目标,还是党的“十九大”报告中把污染防治列为全面建成小康社会的三大攻坚战之一,以及2020年3月提出五年内构建现代环境治理体系,都体现出中央政府推动环境规制体系建构和环境治理能力提升的坚定决心。

在中国生态环境治理(作为一种事权)的纵向分置中,中央环境政策规制是由地方政府实际贯彻执行,区域生态环境责任也是由辖区政府直接承担的。然而,中国独特的纵向体制安排,却导致地方政府对中央环境规制和政策措施的不完全执行。体现为:一方面,在中国财权与事权不相匹配的纵向分权过程中,地方政府在财权萎缩的同时却承担了更多的事权责任,在财政支配总量减少的同时却又获得了更大程度上的支出自主权,这两方面变化都促使地方政府更为审慎和集中地将财政资源配置到能够获得显性政绩的支出项目中去;另一方面,中央政府将GDP指标作为官员考核和拔擢的核心依据,地方官员围绕显性经济绩效展开同僚竞争,通过象征性执行中央环保政策、降低地方环境规制水平从而吸引更多外部投资,刺激辖区经济增长,相应地也成为地方官员的理性选择。在以GDP为核心标的的晋升竞争中,区域环境政策甚至会同财政政策一样成为地方政府之间开展资源竞争的工具(张征宇、朱平芳,2010);相应地,地方政府在履行区域生态环境责任时,其环境规制执行和环境治理绩效也会呈现出跨区域关联和策略性竞争的显著特征。

值得注意的是,随着约束性生态指标被纳入官员考核体系和环保考核“一票否决制”的确立,辖区环境治理绩效愈发成为地方官员晋升比拼的关键要素。如果说传统纵向体制结构使地方政府在执行环境规制时呈现“竞次到底”(race to the bottom)式的竞争策略(李胜兰等,2014;张华,2016),那么地方政府晋升考核生态化将如何推动府际竞争的策略转变?这一转变将如何影响区域环境治理实际成效?本文旨在对这一问题进行综合性阐述和分析,并为规范和约束地方政府在区域环境治理中的策略性竞争提出针对性的对策建议。

二、区域环境治理中地方政府的自主性空间与府际策略性竞争

(一)央地关系中的地方政府:区域环境治理中的自主性空间

中国改革开放政策的推行和国民经济的高速增长,是以央地间分权体制改革作为政策体现和前置要素的。这种经济分权和政治集权协调搭配的纵向体制结构,既超越了传统集权体制中地方政府对中央权威的依附性和体制僵化,又克服了联邦制度下地方政府的离散性和租金垄断取向。伴随中国地方政府的权力逐渐得到释放和扩张,早期研究央地关系的“全能威权主义”模型因解释力的下降而逐渐式微,诠释地方自主性和自利性的经济与行政分权理论得到越来越多的关注。无论是财政联邦主义(Qian & Weingast, 1997)、地方发展型政府(Blecher,1991)、地方公司型政府(Oi,1992)学说,还是在市场维护型地方权威(Jin et al., 2005)及营利型与保护性经纪(杜赞奇,1996)假设中,地方政府都不再被视为“中央政府的一个派出机构”,而是成为“具有特殊利益结构和效用偏好的行为主体”,能够基于自我意志和利益动机追求其行政目标(何显明,2007)。郑永年(2014)甚至认为随着这种行政分权逐渐制度化,中央政府愈发难以单方面地改变当前的分权结构。其结果是,当面对中央的多重行政任务或者社会的多元公共诉求时,地方政府往往会“理性”考量最为迫切的政策议程选项,权宜性选择综合效用最大的政策行为,以满足其避责取向和逐利动机。

当然,中央政府仍然通过卓有成效的政治引导和行政压力的双重作用机制,实现中央意志的地方共享及央地目标利益结构的耦合性,体现在两个方面。一方面,目标治理作为一种协调国家统一性与地方多元性矛盾的纵向治理机制,通过将中央对地方的目标引导与目标的多向度分解相结合,从而实现在复杂经济社会中实施有效国家治理(吕捷等,2018);另一方面则体现在中央对地方官员绩效考核和政治拔擢所带来的强激励上,其不仅通过关键约束性指标的负向激励(如“一票否决制”)形成层级高压,而且通过晋升可信承诺促使地方官员在政治激励下围绕特定考核指标而展开同僚竞争(周黎安,2007)。然而,在很大程度上,这种激励相容并未挤压,甚至还进一步创生了地方政府环境治理中的自主性空间:约束性指标的设定使地方官员的治理目标锚定于特定指标而非广泛的环保公共品,目标治理机制下地方政府有更大的公共决策自主权和环境治理自由裁量空间,特别是中央环境规制与地方经济发展形成冲突时,地方政府往往会相机权宜性地执行环境规制(即政策“不完全执行”或“政策执行鸿沟”)(Kostka & Hobbs, 2012),并以规避环保追责的底线策略为理性决策选择。

(二)区域环境治理中府际互动:关联机制与竞争策略

对于区域环境治理中的府际互动逻辑,环境污染的跨区域特征及其所带来的溢出性治理效应是首要的分析理路,即出于严格环境规制所带来的经济成本和其他区域“搭便车”的忧虑,一个区域会忽视、放任甚至默许其环境污染对其他区域所造成的负外部影响,从而形成竞相到底的环境规制竞争局面(Fredriksson & Millimet, 2002)。经济竞争模型提供了更为广泛的分析视野,认为地方政府之间会根据相对经济状况而采取多样化的环境策略:欠发达地区会竞相降低外来投资的环保门槛,从而争夺相对有限的流动性资源,促进本辖区的显性经济增长(Ulph, 2000);发达区域则会逐渐提升环境规制水平,从而挤出辖区内高污染产业,促进产业转型升级以及吸引更高质量的生产要素(如“加利福尼亚效应”)(Vogel, 1997);经济水平差距较大的地方政府之间则呈现为差异化环保策略,竞争对手加强或放松环境管制时采取相反的环境策略,以实现特定的“投资吸引”或“污染挤出”之目的(张文彬等,2010)。然而,溢出效应模型和经济竞争模型具有特定的适用条件,即前者取决于环境污染溢出性的存在,而后者则建立在企业受环境规制影响而自主相机决策(如区位选择)的基础上,而且区域间环境规制竞争更多的是政府行为而非企业主导下的结果,这在中国独特的央地关系结构和政治集权体制中尤为明显。

当中央以GDP作为地方官员晋升考核的首位指标时,财政分权体制下的地方政府就实现了区域经济增长目标(扩大财政收入)和官员晋升目标(更优GDP表现)的一致性。地方政府往往会采取一切必要措施刺激经济增长——环境质量恶化往往是必要的代价,包括无节制的低成本(但大多为高排放)能源投入、放松环境规制以吸引高税收(但往往是高污染)产业投资并提升本地企业竞争力、增加生产性政府投资而减少环境污染治理等公共服务投资、市场分割而导致跨区域环境治理难以展开甚至引发“搭便车”现象等,这些都会导向地方政府环境治理中竞次到底的互动策略。2007年国务院印发的“十一五”环境保护规划详细设定了环境保护具体约束性指标,并将其达成情况作为地方政府绩效考核的重要内容;在“十二五”环保规划中甚至提出实行地方官员生态考核“一票否决制”,对未完成环保目标任务或对发生重特大突发环境事件负有责任的地方政府进行约谈,实施区域限批,并追究有关领导责任。然而,通常认为,严苛的环境规制会在短期内增加地方企业的经营成本而降低其竞争优势,甚至根据“污染天堂假说”会迫使一些高污染高税收的企业搬离该区域(Yin et al., 2015)。换句话说,这些环境规制与地方政府的“经济增长-官员晋升”利益目标出现了偏差。因此,处于地方财政压力和晋升锦标赛双重影响中的地方官员可能会策略性地执行这些环保政策:既不会不执行,以避免中央政府可能的环境问责而使自身在横向晋升比拼中处于被动;又不会过分执行,以避免对经济增长造成伤害——毕竟经济增长仍是地方官员优先追求的目标(3)即便是在被称为是历史上“最绿色的五年规划”的“十二五”规划发布之后,只有五个省级政府的五年发展规划中所设定的经济增长目标低于10%,这说明经济增长仍然是省级官员的首要目标。。那么,在官员晋升考核机制的生态化转变中,地方政府之间——特别是对于经济水平相近、因而也面临突出晋升竞争关系的地方政府来说,其在环境治理上的府际互动策略将呈现何种变动趋势?如何具体阐释其内在生成逻辑和外在应用效度?

同样值得关注的是,一方面,中央层面已针对碳、硫等关键污染物制定了一系列减排政策规制。例如,国务院早在2009年就将碳排放约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划,并在2011年将碳减排目标任务进行分解并部署了地方层面的责任落实,而2013年印发的《能源发展“十二五”规划》中也明确提出了CO2的减排指标;而在国家“十一五”和“十二五”环保规划中则设定了SO2减排约束性指标,并具体指定和下达了SO2排放总量控制计划。然而,另一方面,两种关键污染物减排的考核与约束机制却又显著不同:SO2减排指标完成情况被明确作为地方政府绩效评价的重要内容,甚至成为官员晋升“一票否决制”的关键事项依据;相对而言,CO2减排绩效则长期停留于“经济社会发展综合评价考核”的原则性要求层面,缺乏晋升考核引导下的强约束,甚至直到2014年国家发改委才正式发布实施地方官员减排追责机制(4)对此,一个可能的解释是,碳排放对生态环境的影响虽同样深远但并非是即时的,对公共健康的影响虽同样广泛但并非是直接的,因此各个国家往往缺乏减少碳排放的紧迫性(Yaguchi et al., 2007)。。正因为此,面对中央政府统一的环保要求与环境政策,地方官员可能基于自身利益考量和政治压力权衡而相机进行策略性执行;亦即是说,在经济增长与环境治理的两相权衡中,地方政府可能缺乏足够的压力和动力以经济增长为代价实施严格CO2减排规制,而是将注意力集中于SO2等被纳入环保考核约束性指标的污染物减排上(Wu et al., 2019)。由此而来的第二个问题是,如果说地方政府绩效考核的生态化转变能够整体上扭转区域间环境规制竞争策略的话,那么生态考核具体指标设置上的差异性,是否会最终呈现为不同污染物的差异化减排绩效呢?

三、区域间环境治理的策略性竞争:省级政府的经验证据

针对上述两个研究问题,基于2000—2016年间中国30个省级行政单位(港澳台及西藏除外)的数据进行实证检验,以提供区域间环境治理策略性竞争的经验证据。中国地方政府间的跨区域关联性,一方面存在于地理邻接所产生的自然特性、资源条件、人文特征等因素的普遍相似性(即“地理学第一定律”(5)Tobler(1979)“地理学第一定律”认为,“任何事物都是与其他事物相关的,只不过相近的事物关联更紧密”。);另一方面则由于在经济导向的官员晋升锦标赛体制下,经济发展水平相近的区域之间存在标尺竞争,从而呈现空间相关性。空间计量分析通常用两种空间回归模型来捕捉这两种相关性:刻画前一种普遍存在但不易测量之特征的空间误差模型(SEM),和捕捉后一种基于特定相关性特征而产生空间关联的空间滞后模型(SLM)。空间自相关模型(SAC)同时考虑了因变量空间滞后效应的影响和空间误差相关性的影响,能够在考量邻近省份共性特征的误差影响的同时,捕捉不同经济水平的省份之间因晋升竞争而带来的空间影响(6)在空间滞后相关和空间误差相关的确存在的情况下,忽视这种相关性的最小二乘估计(OLS)模型会产生严重的估计问题:如果忽视空间滞后依赖,OLS就会是有偏的和不连续的;如果忽视空间误差依赖,OLS虽然不会有偏但会是无效的且标准误差会是有偏的(Anselin, 1988)。。这种整合了SEM和SLM两种模型之解释机制的综合性空间模型,其计量方程如下:

ER=ρ1EER+β1X1+ε1,ε1=λ1Dε1+μ1

(1)

式(1)中,ER为环境规制强度变量,E为经济距离空间矩阵,EER为环境规制空间滞后变量,ρ1反映了一个省份的环境规制所受到的来自其他不同经济水平省份的差异化影响。D为地理邻接空间矩阵(7)根据经典空间计量文献,在SAC中捕捉空间滞后和空间误差效应的权重矩阵可以相同,也可以不同,其选择取决于被解释变量和扰动项的具体空间效应(Bivand & Piras, 2015)。,Dε1为误差项的空间滞后项,λ1反映了邻接区域间的普遍的共性特征。μ1是其他扰动项。β1反映了解释变量群组X1的影响,包括人均GDP(Lny)、腐败即公职人员职务犯罪比率(corrupt)、单位(8)即该变量占当年度GDP的比重。下同。工业增加值(indurstry)、单位贸易总额(trade)、单位外商直接投资(FDI)、教育水平(education)(9)即6岁以上受教育人口占总人口比重。受教育人口=小学学历人数×6+初中学历人数×9+高中学历人数×12+大学学历人数×16+研究生学历人数×19。、单位研发投资额(R & D)、分权程度(decentral)(10)参照傅勇和张晏(2007),省级财政分权程度以本级预算内财政支出占中央预算内本级财政支出的比重来衡量。以及单位财政赤字额度(deficit)。在中国,经济水平更高的省份表现出更积极的产业结构转型趋向,而更高的教育水平和研发投资则意味着更高水平的人力资本集聚、公众环保意识和绿色技术创新,其都被证明能够推动地方政府积极履行环境规制(原毅军、谢荣辉,2015;张彩云、陈岑,2018)。腐败意味着中央对地方政府监督的低效,隐含着地方政府更低水平的环境监督和环保规制执行(Van Rooij et al., 2017;李后建,2013)。财政分权程度和财政赤字压力则会通过影响地方政府在吸引高污染高税收企业和维护地方生态环境之间的两相权衡,从而影响其环境规制执行(傅勇、张晏,2007)。工业增加值越高,表明其辖区政府愈依赖第二产业发展,因此可能会降低环境规制强度以减少产业发展壁障(张华,2016);进出口贸易和外商直接投资对区域环境规制的影响也被诸多研究所证明(李后建,2013;李胜兰等,2014)。

根据两个省份是否地理邻接构建空间权重矩阵D,即如果两省相邻,权重矩阵赋值为1,否则为0。构建经济权重矩阵E时,两省经济距离设定为样本区间内两省之间人均GDP(平减至2000年)的绝对差值之倒数。

环境规制强度ER用排污费总额除以排污费缴纳单位数来衡量。因为,第一,排污费征收从不同角度体现了现行的碳排放交易、限额交易等其他环境政策,因此可以视作为一种综合性指标(Xie et al., 2017);第二,作为一种基于市场的环境规制,排污费征收能够迫使企业进行基于利益得损的战略考量,从而真正体现企业——作为中国污染物排放的重要主体——的绿色发展行为(Ren et al., 2016;张华,2016);第三,中国单项环境污染罚款征收数额低,常常被认为是地方政府环保政策象征性执行的标志(Liu & Diamond, 2008),而征收强度则能够避免象征性政策执行所带来的扰动影响。

为了检验区域环境治理绩效的政府间关联性,进一步构建基于污染物排放的计量方程:

P=ρ2EP+β2X2+ε2,ε2=λ2Dε2+μ2

(2)

式(2)中,P为污染物排放变量,EP为污染物排放的空间滞后变量,ρ2反映了不同经济发展水平省份之间在污染减排绩效上的空间关联性。λ2反映了地理邻接对省际环境绩效之关联关系的实际影响。μ2为其他扰动项。β2反映了解释变量群组X2的影响,包括环境规制(ER)、人均GDP(Lny,为了检验经济增长与环境污染之间的非线性关系,引入二次项lny2)、腐败水平(corrupt)、单位贸易总额(trade)、城镇化率(urban)、单位研发投资额(R & D)、总人口的自然对数(popu)及单位工业增加值(industry)。基于环境库兹涅茨假说,环境污染随经济增长可能呈现先增加再减少的倒U形演变过程(Grossman & Krueger, 1991)。腐败是政企合谋的直观形态,意味着污染企业可能有更高程度的环境投机行为从而增加区域环境污染(张华,2016)。实证研究发现了进出口贸易的污染增加效应,其原因可能是现阶段开放贸易对区域经济增长的贡献主要是通过高耗能和资源密集型产品的进出口而实现的(李胜兰等,2014)。城镇化通常与工业化进程相伴随,两者被认为是造成环境污染的重要原因(Lv et al., 2017;李后建,2013)。此外,基于原毅军和谢荣辉(2015)、张华(2016)等人的研究,技术创新和人口因素对污染排放的影响也被引入。

为了检验生态考核机制对地方政府环境治理绩效的实际影响,分别以CO2和SO2排放总量的对数值作为因变量P的代理变量,观察2007年(11)以2007年作为时期分界,考虑到一方面自该年起,环境约束性指标正式被纳入政府绩效的考核内容,标志着推进地方官员“生态考核”机制的开始(实际效应自次年开始显现),其后2011年提出实行生态考核“一票否决制”、2015年施行环保督察工作机制和领导干部环境损害责任追究制度等,都是这一机制的强化和全面化;另一方面,始于该年的官员生态考核指标体系中,包括了SO2减排指标而无CO2约束性内容(直到2014年CO2减排才作为官员考核强制性指标),从而为观察地方政府污染减排绩效对官员考核指标设置的敏感性创造了条件。Wenbo和Yan(2018)、韩超等(2016)研究中做了相似的处理。前后两个研究时期内,ρ2是否以及有何不同。采用污染物排放总量而不是排放强度,是考虑到在“十一五”和“十二五”环保规划中,都是以排放总量作为地方减排绩效的考核指标,因此用总量更有利于我们检验中国政治体制的环境影响(张文彬等,2010)。其中,CO2排放的计算共涵盖了14种能源(12)其中,2000—2009年间排放量计算采用《中国能源统计年鉴》中提供的能源平衡表中的煤炭、焦炭、焦炉煤气、其他煤气、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油、液化石油气和天然气共11种能源,而2010—2016年间能源平衡表中新增了高炉煤气、转炉煤气以及液化天然气三种能源。限于文章篇幅,14种能源的平均低位发热量(NCV)、二氧化碳排放因子(CEF)等数据未列出,如需可向作者索取。,计算方法采用联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)2006年报告中提供的计算模型。模型(1)和模型(2)中其他变量的数据来源为全国统计年鉴、环境统计年鉴、中国检察年鉴等各类统计年鉴。

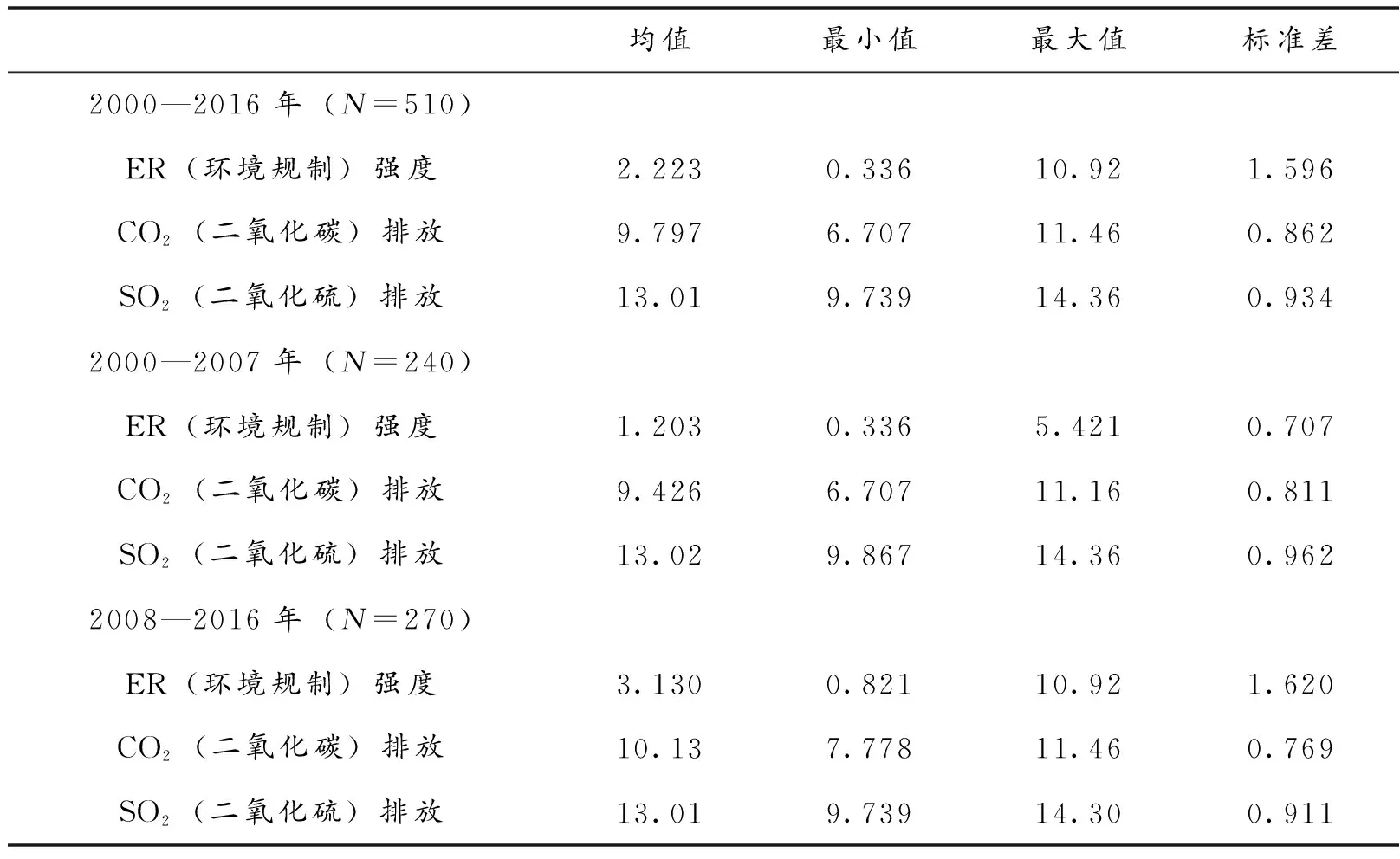

表1为两类被解释变量的描述性统计。环境规制强度变量2000—2007时段内均值为1.203,而标准差为0.707,2008—2016时段内均值为3.13,而标准差为1.62。取值存在一定差异性从而为进一步数据检验提供了空间,同时也表明,各省环境规制强度虽有明显提升,但省份间差异却显著拉大,这一定程度上说明地方政府规制执行的策略性的加强。CO2排放变量的均值为9.797,并从2000—2007年间的9.426增长至2008—2016年间的10.126,可见CO2排放量有一个明显的增长过程。SO2排放变量的均值则从前一期的13.016下降至后一期的13.001,这一变动尤为引人关注,特别是考虑到后一阶段中国年均煤炭消耗——作为SO2排放的首要来源——较前一阶段增长了近七成(13)根据2017年中国统计年鉴中的历年能源消耗总量和煤炭所占比重计算可得。。描述性统计结果显然有悖于中国发展低碳经济的战略目标,但SO2减排的努力却取得了一定的成效。

表1 环境规制强度和污染物排放的描述性统计

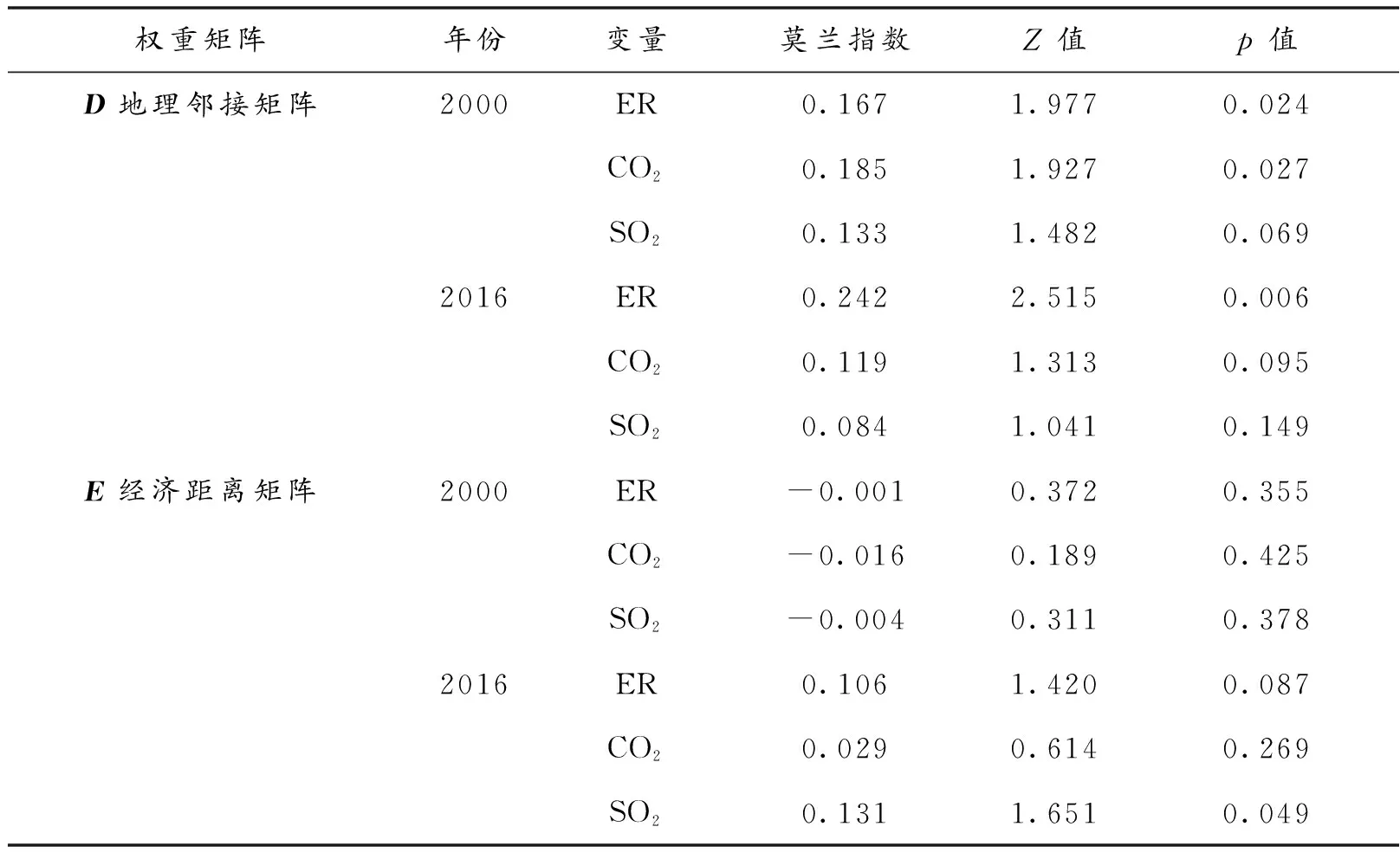

实证分析中首先进行了全局自相关检验,以观察地方政府环境规制和污染物排放在空间邻接矩阵D和空间经济矩阵E下的相依性(见表2)。在矩阵D下,各变量莫兰值都大于0,表明相邻省份之间的环境规制强度和污染物排放具有空间正相关性;在矩阵E下,各变量在2000年不具有空间相关性,但在2016年一致显现空间正相关性。从2000到2016年,SO2排放的相邻省份之间的溢出效应不再显著,而经济水平相近省份之间却呈现出显著的空间正相关性。据此可知,一方面,各省份环境规制强度和污染物排放并非随机,而是在地理邻接和经济距离两个维度上呈现出空间关联性;另一方面,随着时间的推移,SO2排放的动力或约束机制发生了显著变化,相邻省份间的溢出效应逐渐被经济相近省份间的模仿效应所取代(14)当然,政策扩散横向机制中的学习和竞争效应也会导致地区间环境治理的相近性(朱旭峰、张友浪,2015),但相较而言,模仿效应更能体现不同经济水平省份因政治考量而采取的差异化环境策略,从而提供对中国政治竞争之环境治理效应的更为完备的理论解释。。

表2 环境规制强度和污染物排放的全局莫兰检验(2000和2016年)

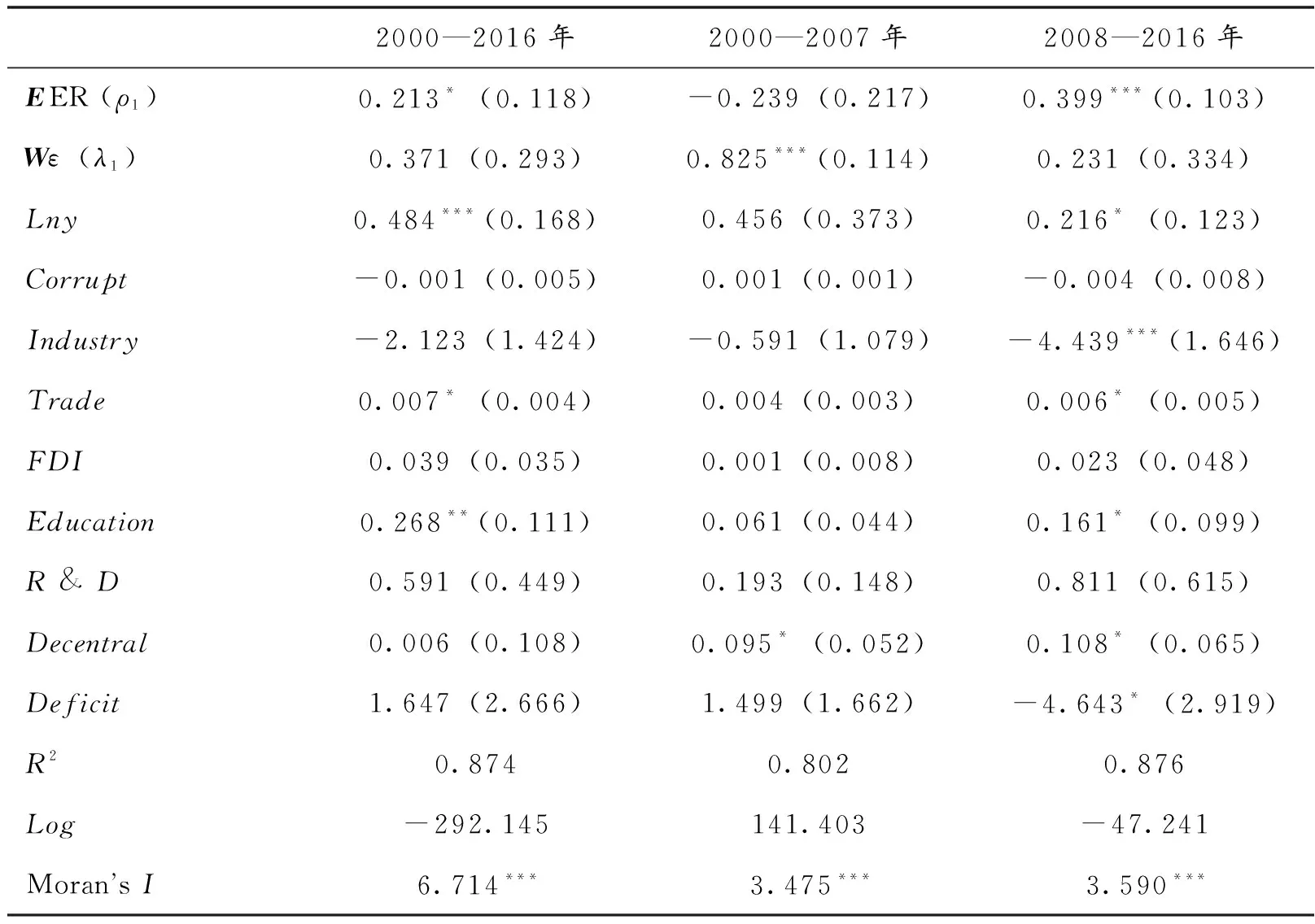

表3展示了各省环境规制强度的空间关联性及互动策略的检验结果。在模型检验中,(robust)LM、Wald和LR均在99%水平上通过了显著性检验(15)限于文章篇幅,模型检验结果未列出,可向作者索取相关数据。,表明相较于OLS、SLM和SEM模型,SAC模型更加适合模型(1)。由第1列结果可知,环境规制空间滞后变量(EER)的系数在统计意义上显著且为正,证明经济水平相近省份之间存在环境规制执行上的模仿性竞争关系:直接、强烈的晋升竞争关系促使其紧密关注同僚对环境规制的执行情况,并以晋升竞争对手为标杆来权宜性执行中央环境规制,审慎平衡经济与环境之间的关系(孙伟增等,2014;张文彬等,2010)。在划分时间段进行检验时,发现在2000—2007年间(第2列)这种空间模仿效应并不存在,但在2007年后(第3列)变得非常强烈。这一结果进一步说明政府绩效考核的生态化转变对环境治理的空间影响,补充了以往研究对政策执行空间溢出效应的检验(Lv et al., 2017)。控制变量中,在2008—2016时段发现地方政府环境规制与经济发展水平、经济开放度(贸易)和区域教育水平之间存在显著正相关关系,而环境规制与财政赤字和工业增加之间呈现负相关关系,这可能是因为在较高的财政压力下,较高财政赤字的地方政府会优先发展工业而放松环境管制,因为在短期内严苛的环境规制会降低地方企业的经营能力并对工业企业形成挤出效应,从而引发地方政府对损害经济增长的担忧(Yin et al., 2015)。

表3 各省环境规制强度的空间关联及互动性检验

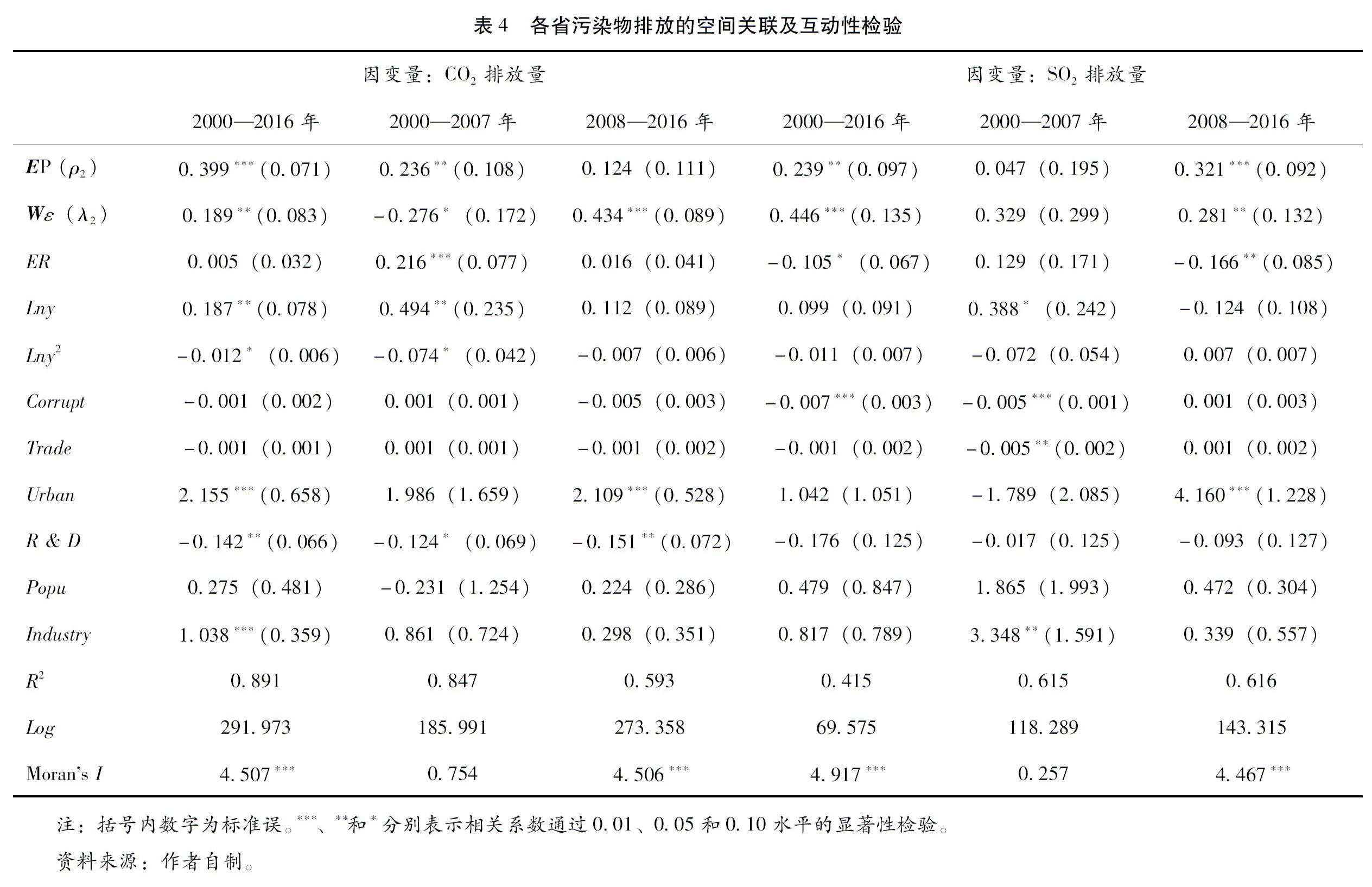

表4展示了基于模型(2)的各省CO2和SO2排放量的空间相关性检验。模型检验结果同样表明SAC模型的拟合优度高于OLS、SLM和SEM模型。由第1列和第4列可见,在经济权重E下,样本期间内各省CO2和SO2排放都具有显著的空间正向相关性,表明经济发展水平相近的省份,其污染物减排呈现跨区域关联关系。在分时间段检验中,2000—2007年各省CO2排放具有明显的空间正相关性,但在2007年之后不再显著;相反,SO2排放则由不显著变为显著。这表明,自从2007年将SO2减排绩效纳入官员考核指标,对于经济水平相近的地方政府来说,其环境治理绩效的空间相关性越来越多地体现于SO2而非CO2排放。

控制变量中,全时段检验(第1列、第4列)发现,各省环境规制执行(ER)并未减少CO2排放,但显著减少了SO2排放;这一污染物减排绩效的差异性,在2008—2016年时段检验中同样得到支持(第3列、第6列)。这说明2007年后中国地方政府的环境规制更多指向SO2减排——而这恰恰是地方官员环保考核指标设置的差异所在。另外,经济水平与污染物排放总体上呈现倒U形的库兹涅次曲线关系,但政策影响使SO2相较于CO2更为提前进入排放下行阶段;城镇化率和单位工业增加值分别在不同显著性水平上与污染物排放正相关,表明中国的城镇化建设和工业化发展仍然存在高排放和高污染问题;单位研发投资额则能够降低污染物(特别是CO2)排放,说明研发投资和技术进步能够独立于政策影响而显著促进节能减排和可持续发展(陈诗一,2009)。

为了检验上述研究结论对不同变量选取和计量方法选择的敏感性,本文进行了如下稳健性检验:首先,借鉴Levinson(2003)、张征宇和朱平芳(2010)、张文彬等(2010)的做法,将排污费征收强度替换为污染排放强度合成指数(工业废气、工业废水和工业固体废弃物排放量与工业增加值之比值的加权平均和),以作为地方政府环境规制强度的事后测量指标;其次,因国家“十一五”和“十二五”环保规划中还具体设置了COD排放量目标值作为官员绩效考核指标,而工业固体废弃物排放量却未被纳入其中,因此将其分别替换SO2和CO2,并以2007年为时期分界观察地方政府在两种污染物排放上分别呈现出的空间关联性;最后,借鉴Case et al. (1993)、张征宇和朱平芳(2010)、赵霄伟(2014)等人的做法,构建一个同时包含地理邻接和经济距离权重的嵌套权重矩阵,基于Lesage和Pace(2009)定义的空间面板Durbin模型进行空间计量估计,观察空间滞后系数随嵌套矩阵不同而设定的变动趋势。稳健性检验结果均与上述实证研究结论相一致(16)限于文章篇幅,稳健性检验的完整过程和结果未列出,如需可向作者索取。。

综合上述实证分析,中国地方政府在执行环境政策并推动污染减排时具有空间关联性,特别是经济水平相近的省份之间存在更强的模仿效应。而且,这种模仿具有显著的策略性特征,中央在2007年明确将SO2减排作为地方官员晋升考核的约束性指标后,SO2排放的模仿效应增强且SO2减排对环境规制强度表现出更强的敏感性。这一研究发现表明,中国地方政府之间在环境规制执行和污染物减排上的互动关系,已经由逐底竞争转变为策略性模仿,而这一策略受到地方官员晋升考核指标设置的显著影响。实证结果的实践启示在于:一方面,虽然财政分权体制下地方政府大多仍然以经济增长作为首要目标,但只要中央加强对环境污染地区的经济惩罚并用来补偿因环境治理而付出经济代价的省份,那么就能实现地方政府环境治理与财政收入目标的一致性,而财政激励不足和央地目标不一致常常被认为是环境政策执行阻梗的重要原因(Jin et al., 2005)。另一方面,政治集权赋予了中央政府通过晋升考核而为地方政府设置发展愿景和推行竞争规则的能力,围绕环境治理而进行地方官员治理(例如更为广泛的生态考核指标、中央下派强力官员到地方环保部门、强制执行环保考核“一票否”制度、将因环境治理绩效卓越而得到提升的官员塑造为榜样等),能够冲破“政策执行鸿沟”的限制,打破“政策不完全执行”的循环,从而快速地、针对性地推行中央环境政策规制并取得区域环境治理成效。

四、环境治理中地方政府策略性竞争的规制路径

前文分析中我们建构了政治竞争之环境治理效应的一个实证分析框架,并验证了地方官员晋升考核生态化转变对地方政府间环境治理互动策略的整体性影响。当然也应该看到,这一体制在环境治理中所暴露出来的问题同它所能取得的成效一样明显,包括弱晋升预期下的竞争激励失效、环境政策纵向传播中的偏好替代、生态环境保护的地方主义与区域间污染转嫁、环境治理设施的重复建设与环保技术壁垒、对居民公共服务个性化需求和差异化购买能力的忽略等(冉冉,2014;张华,2016;Liu & Diamond, 2008;Yin et al., 2015)。故而,应从以下几个方面进一步规范和约束区域环境治理中地方政府之间的策略性竞争行为。

首先,生态目标集权与环境治理分权的有机搭配和有效施行。中国当前的环境集权包含两个层次的实践机制,即中央设定环保标准与考核目标,而地方政府负责具体实施的“政治集权”,和由中央统一制定环保标准、策略、方案并指导或约束地方政府贯彻执行的“治理集权”(张文彬等,2010)。前者常伴随环保政策“传播扭曲”或“不完全执行”的担忧,而后者则存在信息不对称导致的执行成本问题以及棘手的治理费用分担问题(Oates,2002)。前文研究中,地方官员晋升考核生态化转变对地方政府环境规制执行的显著提升及其在区域环境治理绩效上的显性呈现,表明基于纵向政治晋升集权和约束性环保考核指标的目标治理机制能够在地方政府之间创生出一种“自上而下的标尺竞争”互动机制,既能够实现中央环保政策意志的地方共享,又得以通过环保财政支出和环境治理事权的协调与搭配保障地方政府的决策自主性和治理能动性。为此,应充分发挥目标治理机制和政治竞争激励的治理效应,探索设定更为广泛和恰适的生态考核约束性指标,并将其作为地方官员绩效考核的关键内容和政治拔擢的重要依据。另外,在环境分权——集权悖论的协调和消解中(冉冉,2014),当前正在推行的省以下生态环境机构监测监察执法垂直管理制度改革,就旨在通过管理保障体制和权责归属明确而提升地方环保机构的独立性、统一性和行动有效性,是通过提升环保管理体制集权的科学性而进一步激发地方环境治理分权有效性的重要体制创新。

其次,建构地方政府环境治理中的区域协调机制。如果说政治晋升机制的生态化转型能够在相近经济发展水平区域之间塑造围绕减排绩效的良性竞争的话,那么在经济水平差距较大的区域之间,就很难保持这种正向激励的统一性。特别是对于一些外溢性较强、具有典型跨区域治理需求的环境问题(例如雾霾治理),尤为如此。这是因为,如果相邻区域之间经济发展水平差异较大,则由于两区域地方官员的目标不一致——发达区域地方政府受到更多的晋升激励而积极改善环境,低经济水平区域的地方政府则会为了缓解地方财政压力而不计代价地发展经济,这就导致跨区域环境治理机制难以达成,或出现环境治理中的“搭便车”现象。为此,可从两方面建构地方政府环境治理中的区域协调机制:一方面,上级政府应采取一系列措施来消除欠发达地区实施环境政策的经济成本忧虑,例如通过环境治理专项转移支付弥补欠发达地区的治污成本,发挥环境税在平衡区域之间治污成本与收益的市场功能,以及推动清洁生产技术开发应用与转移推广的政府间合作,等等;另一方面,地方政府间应形成围绕环境区域的协调与合作机制,将区域公共治理理论的纵向规则和整体性治理理论的横向协调相嵌套,将“河长制”等属地化权责划分模式与都市圈跨区域治理模式相结合,建构区域环境合作和集体行动的统一规则,覆盖整个环境区域的治理主体网络和合作机构,以及包含多重合作层次和协同形式的实践机制。

最后,系统建构区域生态环境治理的整体性体制机制。除生态化政治拔擢机制之外,实证研究还揭示了经济高质量发展、区域发展模式转型及环保技术创新扩散对区域环境的显著治理效应,表明生态环境治理是一个涉及多方面内容的系统性工程。为此必须做到以下几点。第一,坚持将加快经济发展作为第一要务。高质量经济发展所蕴含的市场培育、科技创新、管理效率等结构性转变,及其在推动规模效应转化、产业升级优化、要素效率提升等方面的显著优势,是减少企业环境污染和生态破坏的内在市场机制。第二,推动经济增长和城镇化模式转型。我国地方政府在推动经济发展过程中,应通过工业产业园分类建设、科学规划城市布局、集中规划重污染行业聚集区域以及融合污染排放限额的市场交易与行政监管等机制手段,建构新型工业化和新型城镇化协同发展体系。第三,强化科学技术在区域经济发展和产业升级中的核心驱动力。科学技术在实证研究中展示出独立于政策要素的显著减排效应。应利用行政和市场两方面推动力量,通过加大工业技术研发和生态技术应用,提升能源使用效率和清洁技术水平,进而推动区域产业结构转型升级,把增长方式转到以技术进步作为第一驱动力的可持续发展轨道上来(陈诗一,2009)。此外,更为有效地包含了法治、民主和问责的制度建设必不可少。强力的法治能够打破环境保护中的地方主义和区域不平衡,而公民不仅可以在参与治理中实现对自身环保意识和绿色行为方式的塑造,而且可以通过对绿色产品的选择和企业社会责任的监督倒逼企业的清洁生产进化。而且,来自社会公众的外部环保诉求能够形成对地方政府的问责压力,这种负向激励机制能够有效弥补政治晋升所带来的激励不均衡以及激励失效的情况。