双蹬技术对于速度轮滑蹬收腿技术影响的研究

2020-12-22邓立平

邓立平,高 一

(1.集美大学体育学院,福建 厦门 361021;2.哈尔滨体育学院,黑龙江 哈尔滨 150001)

在中国轮滑协会和亚洲轮滑联合会的共同努力下,在广州举行的第16届亚运会将轮滑正式设为比赛项目。在我国成为2022年冬奥会主办国后,国家提出“三亿人上冰雪”的战略目标,轮滑亦在其中发挥着重要的作用——通过“轮转冰”,许多轮滑人口能转变为冰上人口。速度轮滑属于周期性耐久力竞速运动项目,由于其运动形式和技术特点与速度滑冰很相似,一直以来都被当作是速度滑冰的陆地模仿训练手段。对于双蹬技术的研究,一方面可以使轮滑运动在一定程度上摆脱速度滑冰的影子,使得其独立成为一个独具特色的项目,另一方面也使速度轮滑的技术体系更加完整,帮助运动员创造出更加优异的成绩。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以6名优秀轮滑队运动员为研究对象,借助仪器观察并记录其在直道滑行阶段身体各部位的动作轨迹和技术情况。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

收集、整理有关速度轮滑双蹬(双推)的文献资料,充分了解传统速度轮滑直道滑行的蹬、收腿技术与双蹬技术的特点与要求,为后续的论述提供理论依据。

1.2.2 观察法

利用高速摄像手段对运动员采用双蹬技术滑行时的身体姿态、身体重心变化幅度等状态进行观察与记录,探寻双蹬技术对运动员蹬、收腿技术的要求。选用索尼(SONY)PXW-Z90高清4K摄像机,自动控制模式[NTSC]1/8-1/10000.

1.2.3 对比研究法

选用同组运动员分别采用传统技术和双蹬技术进行滑行,比较滑行过程中两种技术下运动员蹬收腿技术动作的区别及产生的原因,以求在训练和教学过程中取得更好的效果。

2 研究结果与分析

2.1 双蹬技术的动作分析

2.1.1 身体滑行姿态的变化

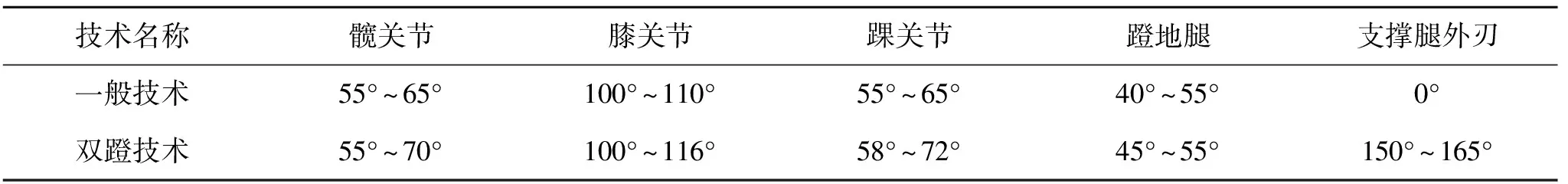

直线滑行时需要保持一定的身体姿态,个动作完成过程中也要形成相对固定的角度。在蹬地动作完成的瞬间,身体重心在矢状面上维持平衡,头、髋、膝、踝四关节在一条垂线上,双肩放松但是要保持与地面平行、与重心垂直的状态。如果肩部随着蹬推腿的蹬地的扬起,会破坏身体重心,缩短蹬动的有效距离,降低滑行速度。在双蹬技术的加持下,运动员滑行时的身体姿态要高于传统技术。如表1所示,此阶段髋关节的角度一般控制在压缩折叠角55°~70°,膝关节的角度控制在100°~116°,支撑腿踝关节的角度为58°~72°,蹬地腿鞋面与地面的角°也有一个范围值,可以控制在45°~55°之间。

在传统技术下这种角度是比较难控制的,双蹬技术的改变使得角度有所增大,但是对于一般运动员来说,由于节奏的改变,这种动作依然不好控制。所谓的“双蹬”就是指浮腿在由落地转到支撑,再由支撑转到蹬动的整个过程中,落地的浮腿会利用外刃进行短暂的蹬地,实现第二次动力性做功。经过研究得知,支撑腿外刃蹬地角度大约在150°~165°之间。

表1 双蹬技术与一般技术各关节角度

这对于业余水平选手来说比较难控制,只要是技术动作不到位,转向力量不足,就不足以完整的乏力蹬地。除此之外,对这个角度的控制容易被误解,这种情况特别容易出现在初学者身上。蹬地角度是指蹬地时腿脚的延长线与地面形成的夹角,初学者由于膝踝关节力量较差,蹬地动作不完整,脚踝出现外翻现象,这是要及时更正的。

2.1.2 蹬地角度的变化规律

而在蹬伸时,在支撑腿转为蹬地腿的过程中,与地面的角度是要发生变化的,如表2 所示。例如在左腿单支撑滑行结束阶段时,右腿开始下落,重心开始逐渐向右腿转移。左腿用力蹬地,与此同时左肩扣紧,上身不要扬起,髋关节不要发生旋转。右腿顺势落地,脚尖向前不要过度地形成“八字脚”,落地位置要“踩”在滑行同方向直线上。整个过程中,左腿逐渐蹬地发力,身体重心也会随之向右移动并略有升高。左腿蹬地角度将逐渐减小,蹬地角度的缩小,有利于更好地蹬地发力。重心逐渐过渡到右腿直至右腿变成支撑腿,与地面垂直成90°角。此时左腿蹬地角度最小,蹬地效果最大,运动员进入单支撑滑行阶段。

表2 双蹬技术与一般技术支撑腿转蹬动时角度的变化

在整个双蹬过程中,浮腿落地瞬间,为了维持身体平衡,已接近垂直地面的角度着地,然后利用外刃蹬地,此时滑轮与地面角度维持在100°~110°之间,然后再恢复到平刃过度,最后开始蹬动,如图2所示。

2.2 与双蹬技术相适应的收腿动作

当蹬地腿完成蹬地动作后,浮腿抬离地面回收至再次着地前的过程称之为收腿。收腿的初始阶段,即为蹬地支撑滑行的结束阶段,现今国内外比较流行“长蹬短收”,特别是是国外的运动员,都具有十分鲜明的特点。“长蹬短收”的特点就是在有效延长蹬地距离的同时,维持有效的动作频率,这种技术特点在双蹬技术时表现得尤为明显。

运动员在采用双蹬技术时,在收腿动作环节首先要避免动作的脱节,整个收腿动作是由大腿、小腿、浮脚和相对应的关节共同完成的。“收腿”动作并不是单一的收回大腿或者小腿,而是上述部位的协调工作。在教学过程中,发现很多学员收腿时过分强调小腿的折叠,形成过大的与下一次蹬冰方向相对的力,破坏滑行方向的合力。或者是小腿折叠过晚,会出现类似于速度滑冰当中冰刀“拖冰”的现象,从而影响滑行效果。

其次是身体重心的控制。当示范人员收腿时,有意识地对双肩和上体进行压缩,也就是教练员上课时经常强调的“团身”。这种身体的压缩对维持身体重心起到关键的作用,也为接下来的蹬伸动作做好准备。

最后是确定脚的位置。收腿动作最后会落到浮腿脚上。收腿时浮腿向支撑腿靠拢,浮腿脚的最后位置应该与支撑腿相平行。脚尖不要内扣和外摆,以免影响落地。

2.3 惯性滑进技术的应用

双蹬技术对于惯性滑进阶段的影响是十分巨大的。惯性滑进阶段是指身体借助蹬动腿蹬地的反作用力,利用支撑腿的支撑作用,一条腿从滑轮着地后的支撑滑行至开始蹬地的动作阶段。惯性滑进时,除了尽量保持已获得的速度外,重要的是为下次蹬地做好准备。惯性滑进阶段持续的时间根据不同的比赛项目,其技术动作也有区别。在进行长距离滑跑时,惯性滑进的持续时间比短距离长,一般占一个单幅步的1/2左右,而短距离滑跑则占一个单幅步的1/3或1/4左右。在支撑滑进过程中,最好利用轱辘正面支撑,减少轴向用力导致轴承压力过大造成的速度损失。

通过研究发现,蹬地的力量大约是体重的30%。合理地利用体重进行蹬地,会获得更好的蹬动效果。相反地,如果不顺应这种力量的方向则会起到反作用。蹬动腿发力不是单纯依靠肌肉的收缩和舒展产生的力量,还要借助身体重量对地面的作用力来增加蹬地的力量,这种特性特别是在中、长距离的项目中表现的尤为明显。传统滑行技术下,测试选手为了单纯地追求较快的动作频率,会进入一种“早蹬”的技术状态,还没等身体充分滑行就开始浮腿着地,进入下一幅步的技术动作。这样看起来似乎动作的频率加快,运动员也真正地进行了发力,但是最后的成绩往往不理想。与之相反地,过晚地进行下一步的技术动作,错过了蹬伸的最佳时机,会造成技术动作的“脱节”,整个交替滑行阶段不流畅。

通过对测试运动员的讨论得知,在双蹬技术下,由于支撑腿外刃存在的蹬地过程,运动员会更有意识地注重支撑滑行的体验。此时的身体重心在水平面的变化会更加灵活,双轮支撑点的间距不再受到过分严格的控制。整个过程与传统意义上的支撑滑行阶段有着很大的区别,一些国外教练员甚至认为双蹬技术的应用,使得惯性滑近阶段接近于消失,连续两次的蹬地动作使得整个蹬收阶段变得更加连贯,从而使整个直道滑行阶段显得更加流畅,运动员的惯性滑行过程更加积极。

在直道滑行过程中,除了双腿的滑行动作之外,还要配合相应的摆臂技术。正确地利用摆臂技术,可以有效地调节滑行频率和节奏,促进滑行过程的顺利进行。使用双蹬技术,运动员身体重心在水平方向移动的位移要略宽于双肩。这种中心位移的幅度,是由于身体配合双蹬技术而导致的。此时,通过摆臂可以有效调节身体平衡,使整个身体各部位协同运动,减少不必要的能量浪费,从而取得更好的滑行效果。摆臂是配合蹬地获得速度的重要因素之一,从短距离到长距离滑行都应采用摆臂。

2.4 双蹬技术对浮腿动作带来的变化

2.4.1 对浮腿下落技术的影响

(1)浮腿落地时滑轮角度的变化

就直道滑行技术而言,从启动和疾跑阶段过渡到滑行阶段,落腿滑轮落地的方向与前进方向的角度一直在发生改变,并且这种变化呈现出一定规律[1]。以“T字起跑”左轮在前为例:启动阶段,左轮与前进方向成平行状态,右轮与前进方向成垂直(90°)状态;疾跑阶段,双脚外八向侧后方蹬地,左右轮分别与前进方向间的夹角在60°~75°之间,双轮间夹角在120°~150°之间。随着疾跑阶段的结束,双轮间夹角逐渐增大,直到进入滑行阶段,运动员的速度达到25 km/h时,双轮与前进方向之间的角度接近于0°。利用双蹬技术一样要避免“向后蹬”的错误动作。特别是在高速滑行过程中,蹬动腿的动作速度必然小于支撑腿与身体重心的相分离速度。通过研究得知,在高速条件下,支撑轮滑进方向与重心移动方向的夹角过大会导致腿部肌肉收缩距离加长,时间小于支撑轮与重心的分离时间,以致蹬地发力不充分,并且会使身体重心出现左右横移过大的现象,额外损耗向前产生的动能。

(2)浮腿落地时滑轮落点的变化

滑行过程中,身体的重心与前进方向是保持一致的,蹬动腿在蹬伸动作结束后,转为浮腿回收下落。传统的滑行技术要求浮腿落地转为支撑腿时,起落点尽量保持在身体重心的中线上,或者中心线的外侧一点,用来保持整体的形式尽量向前缩小左右横移的距离。但是在双蹬技术进入到广泛应用之后,浮腿落点的位置就随之发生了变化。观察对比运动员的滑行轨迹的图片可知,以左腿侧蹬为例,在双蹬技术条件下,浮腿落地位置比之前稍偏左一些,出现在身体重心中线的内侧。左腿侧蹬动的蹬展接近结束时,右脚平轮落于中心线左侧并与之同向,承接少部分体重后借助左腿末端的完全蹬展再次推动重心,形成右脚的外刃最佳蹬动角度后,继续发力并积极回收左浮腿,回收方向为右前方,与右脚平轮滑进方向一致,整体形成同一个完整的连贯动作。这样做的目的是在双蹬技术的影响下,让接下来的动作为右脚的平轮过渡形成一个平行于身体中心线的助力。也正是因为这种“接续的蹬动发力”,右脚落轮也要与身体中心线呈一定的角度,这也是与传统滑行技术的主要区别。

2.4.2 浮腿下落改变对滑行轨迹的影响

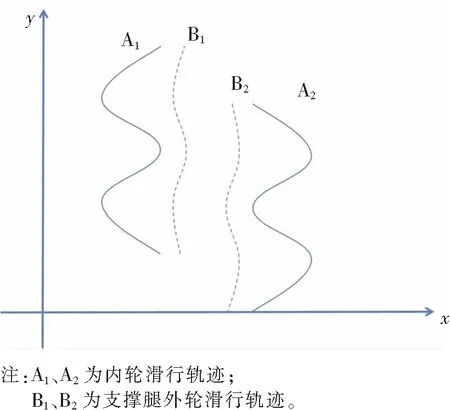

蹬动腿转为浮腿回收的瞬间也就是支撑腿外轮进行“双蹬”的开始,这是双蹬技术区别于传统蹬动技术的主要标志。长期以来,速度轮滑的滑行和训练一直都在效仿速度滑冰的训练,长期被看作是一项单周期的运动。但是双蹬技术的应用,使得速度轮滑变成了“双周期”运动。这就对使用双蹬技术运动员的滑行轨迹的训练提出了新的要求。对运动员滑行的轨迹进行标记,制作滑行轨迹示意图,如图2所示:A1和A2为左、右腿(蹬动腿)内轮蹬地滑行轨迹;B1和B2为左、右腿作为支撑腿时外轮蹬地滑行轨迹。通过观察可以得知,在进行直道滑行过程中,支撑腿转为蹬动腿时,其内刃的发力方向是与滑进方向垂直的。但是,支撑腿外刃蹬动的发力方向却不与滑进方向垂直。这主要是由于用支撑腿外刃蹬出来的是狭长的S曲线,形成狭长曲线的原因就是重心的横向移动较小,纵向移动较大,只有这样才能做到快速变刃,减少平刃过渡的惯性滑进时间。

图2 双蹬技术下双轮的滑行轨迹

2.4.3 对浮腿回收落地的影响

双推技术的应用,给传统的蹬动技术带来了变革,这些变化都是环环相扣的[2]。还是以左腿作为蹬动腿为例,随着浮腿回收逐渐接近中心线,相应同侧髋关节积极下沉,为了维持平衡,就会使支撑轮的外轮发力后,支撑轮逐渐回归中心线,同时直立起来并迅速过渡到中心线的右侧,为随之而来的支撑腿内轮的蹬动创造有利条件。这一系列的作用,就要求蹬动腿同侧的髋关节要更加积极主动的下沉,传统技术下的蹬动腿在达到蹬伸尽头即将转为浮腿时要保持一瞬间的动作,为惯性下的支撑腿的向前推进提供更多的时间与空间。但是由于双蹬技术的应用,支撑腿要利用外刃进行辅助蹬动,然后再逐渐回归至中心线。这种等动效果一旦产生,就会反作用于身体重心,破坏重心的稳定性,这要求运动员支撑腿的外刃与平刃快速切换。这种切换需要浮腿的快速回收与回落,起到维持重心的作用[3-10]。

3 结论与建议

3.1 结论

双蹬技术的应用,使得运动员在直道滑行阶段,充分利用轮胶内、外、平刃的转换,更大先限度地发挥了器械的性能。这改变了传统的自由滑动作,实现了第二次蹬地加速,使得原本利用惯性被动滑进的过程变成了动力性的过程,提高了动力性的做功,解决了此滑行阶段出现的降速问题。因此,无论是地赛还是公路赛,双蹬技术的优势在长距离或超长距离比赛中体现的尤为明显。 但是在短距离项目中,特别是在短距离项目和个人计时赛中,不适合利用双蹬技术,建议采用传统技术。

与传统滑行技术相比,双蹬技术要求运动员保持相对较高的身体姿态。由于存在内外、刃的切换,就要求运动员在利用支撑腿外刃蹬动之后,浮腿更加积极主动地向身体中心线回落,这更加有利于保持身体平衡和动作的连贯性。

在双蹬技术条件下,浮腿落地位置更加偏向身体重心中线的外侧。左腿侧蹬动的蹬展接近结束时,右脚平轮落于中心线右侧并与之同向,形成右脚的外刃最佳蹬动角度后,承接少部分体重,并借助左腿末端的完全蹬展,再次推动身体实现第二次蹬动。

双蹬技术的应用,突出了支撑腿短暂的蹬动作用,与传统的蹬动腿相比较,其蹬动方向并不与前进方向完全垂直,其轨迹呈相对狭长的曲线。

3.2 建议

双蹬技术与传统滑行技术相比较,可以给运动员提供更好的蹬地效果,增加动力性做功。但是这也涉及到更多的专业知识,建议运动员加强学习,从原理上读懂双蹬技术,同时观看优秀运动员的滑行视频,提高对双蹬技术的认知。

虽然双蹬技术和传统的滑行技术存在一定的区别,但是很多主要技术定做还是存在必然联系的。积极地采用冰陆结合的训练方法,有利于运动员技术水平的提高。

双蹬技术的支撑腿外刃蹬动动作在陆地上很难模仿出来,因此可以多借助电动平台,进行双蹬技术的专门性练习。