扬州地区出土汉樽

2020-12-21刘松林周赟

刘松林 周赟

樽,有异于尊、奁、卮,为战国时期出现的日常实用酒器,盛行于汉晋,形制有盆形、筒形及球形三类,胎骨有铜、陶及漆木之分。一般汉樽盖顶衔环,环周饰对称的鸟形或环形钮,器腹饰两对称的铺首衔环耳,底部饰三熊足或三蹄足。

“奁”字最早见于《说文解字·竹部》:“奁,镜奁也。从竹,敛声。”奁亦称“检”,是一种竹木的小型容器,主要存放梳妆器物,如镜、梳、篦及面部化妆品,发于战国楚,盛行于汉,其形制较低矮,以圆形为主,间以椭圆形、方形、长方形、马蹄形,平底。

卮为饮酒器,战国时开始出现,汉代流行开来。许慎在《说文解字·卮部》中解释:“卮,圜器也。”结合考古发掘与古代文献考证,卮的形制应为筒体、平底,下部或有三足(少数无足),体积远小于樽,重要的是其腹部侧面饰一鋬或环耳。

从樽、尊、奁形制的差异来看,扬州地区出土的汉樽并不多,且多集中于等级较高的墓葬内。共出土樽21件,其中铜樽4件、漆樽11件、陶樽6件,漆、铜樽流行于上层阶级,拥有者上至诸侯王、下至普通贵族,部分陶樽的所有者为平民阶层。

形制

樽,按质地不同分为铜樽、漆樽、陶樽,其中漆樽为多,铜樽次之,陶樽最少;按身形制不同分为筒形樽(20件)与球形樽(1件),未见盆形樽;按足形制不同分为熊形足樽(10件)、人形足樽(1件)、蹄形足樽(10件)。

铜樽

扬州地区出土的4件铜樽均为筒形,盖面偏隆,腹中部两侧饰铺首衔环耳。依足形制不同又可细分为熊形足3件、蹄形足1件。

邗江杨寿宝女墩新莽墓出土熊形足铜樽,盖面饰六道凸弦纹,弦纹间饰錾刻云纹。顶部立一只昂首展翅飞鸟,围绕飞鸟饰三对称的凤鸟钮。器身直腹,平底,三矮熊形足。熊作并足直立狀,抬首瞪目侧视,肩扛器身,前足一托颈,另一足搭于肩部。器身外壁口沿、中腹、底边各饰凹弦纹一组,间隔成上、下两周纹饰带,饰錾刻云纹,以三角形纹作边。全器鎏金,大部脱落。盖边缘及器身下缘,各阴刻隶书“中官”二字。

仪征新集螃蟹地M7出土熊形足铜樽缺盖,器身直口直腹,腹中部饰一宽箍纹,平底,下有三熊形足,熊作蹲伏状,阴刻眼睛、胡须、嘴巴等。

邗江平山荷叶张庄M1出土熊形足铜樽,盖顶饰半环钮衔环,并錾刻柿蒂纹钮座,间饰四对称的鹿、凤、虎等神兽纹,神兽纹外堆贴一周宽箍纹、凸棱及三对称乳丁纹。器身直口,直腹,腹中部饰一宽箍纹,平底,底部饰三熊形足。熊作蹲伏状,阴刻眼睛、嘴、鼻等,前足搭于后足上,两眼圆瞪,双耳后竖,呈负重状。樽内底涂一层朱砂。

扬州市郊新莽墓M5出土蹄形足铜樽,直口,直腹,平底,底部饰三兽面蹄形足,器身上、中、下三处各饰一道宽棱带。

漆樽

11件漆樽亦有熊形足和蹄形足之分,此外还发现了一件人形足漆樽。熊形足漆樽器身为筒形,有带盖与无盖之分。盱眙大云山西汉江都王陵M1出土漆樽,夹纻胎,圆拱形盖,盖顶正面以两圈鎏金银扣和两道出筋隔出三圈纹饰,顶心贴饰圆形银扣,四边朱绘神兽云气纹,其外嵌四组镂空白描神兽纹银饰片。两圈鎏金银扣均刻饰云气纹。三圈纹饰朱绘云雷几何纹或云气纹,并间隔填嵌动物神兽纹饰片。器身腹中部两侧饰鎏金铜铺首衔环耳,平底,底饰三鎏金铜熊形足。熊后足并立,前足搭于后足膝盖处,双眼前视,呈负重状。器身外壁髹黑漆,口沿及底部饰云气纹鎏金银扣,并饰五圈纹饰带,第一、五圈填嵌三角形镂空神兽动物纹,第二、四圈朱绘云雷几何纹,第三圈填嵌鎏金银扣饰。M10也出土一件类似品,但残损严重,仅存器底,近底处饰三熊形足。熊一足盘膝,一手上举,形态憨厚可爱,通体鎏银。器身内外均髹黑漆,通体素面。

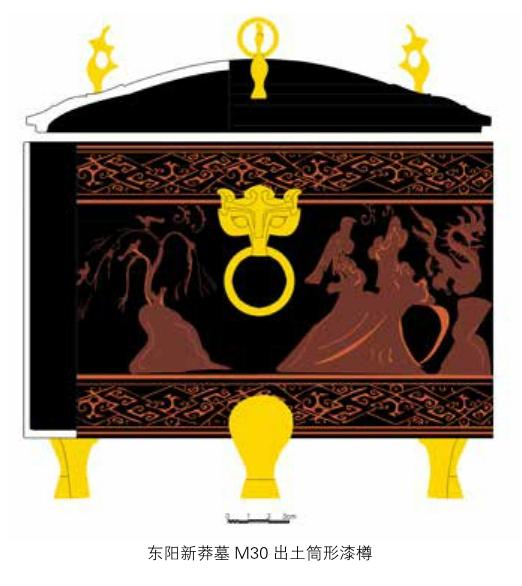

盱眙东阳新莽墓M30出土熊形足漆樽腹中部两侧饰铜铺首衔环耳,平底,底饰三熊形足。器身内外通体髹黑漆,外壁口沿及近底部均朱绘四道弦纹,夹饰朱绘云气纹。腹中部朱绘弦纹六道,夹饰朱绘云气纹。

扬州小杨庄墓地M28出土的漆樽稍有不同,为薄木胎,内髹红漆。盖面偏隆,盖顶立饰四对称铜凤鸟。器身外镶五道铜箍,箍间贴饰玳瑁云气纹。直口,直腹,腹中部两侧饰铜铺首衔环耳,平底,底部饰三铜熊形足。熊双足并立,双目圆瞪,呈负重状。

人形足漆樽见于江都王陵M1,夹纻胎。盖面偏隆,盖顶正面通体髹黑漆,以三道出筋隔出三圈纹饰,顶心贴饰柿蒂纹银扣。第一圈针刻六道弦纹,第一、二与五、六道弦纹间分别夹饰梳齿纹,第三、四弦纹间饰篦纹与菱形填线纹,第二圈素面,第三圈纹饰与第一圈相同。盖外壁髹黑漆,饰六道弦纹,第一、二与五、六道弦纹间分别夹饰篦纹与朱漆点纹。盖内髹朱漆。器身外壁髹黑漆,口部纹饰与盖外壁同,内壁髹朱漆,近底部饰一圈银扣,并饰三鎏银铜人形足。人呈蹲坐形,一足前伸,另一足后撑,双手托举器身,肩部搭于器身之下,呈负重状。

蹄形足漆樽器身筒形,有带盖与无盖之分。盱眙东阳新莽墓M30出土筒形漆樽盖与器身底部均为木胎,器壁为夹纻胎。拱形盖,内外髹黑漆,顶面饰凸棱三道,顶心饰一鎏金铜环,外饰三对称的鎏金铜凤首。器身口沿两侧饰鎏金铜铺首衔环耳,底饰三鎏金铜兽蹄足。外壁髹黑漆,上下各饰朱绘弦纹四道,其间夹饰朱绘勾连云纹,外壁中部残损严重,尚可见凤鸟栖树题材。

扬州胡场汉墓M1头厢内出土的漆樽,盖面以三道出筋隔成四圈纹饰,由外向内,第一、三圈朱绘菱形几何纹,第二、四圈彩绘流云纹并间饰鸟兽。顶部镶嵌柿蒂形铜饰。器身直口,直腹,腹部两侧饰铜铺首衔环耳,平底,底部饰三彩绘兽面蹄形足。外壁纹饰分上下三段,口、底纹饰为朱绘菱形几何纹,腹部彩绘流云纹,间饰鸟兽,有龙、虎、鹿、狐、狼、雁、小鸟等。1997年发掘时在M17内也发现有一件,底部饰三兽面蹄形足。外髹深褐漆,以朱漆绘纹饰,并以浅褐漆勾填。口沿及近底处彩绘几何纹,腹部彩绘大幅连续流云纹,间绘一昂首露齿、蹲坐欲扑状的翼虎。内髹朱漆,褐漆绘几何纹与云气纹。

安徽天长汉墓M19出土漆樽,木胎,盖面隆起,髹褐漆。顶心绘柿蒂纹,外饰云气纹、点状纹及草叶纹,纹饰以双弦线间隔。器身直口、直腹,平底,底部饰三兽面蹄形足。外壁髹褐漆,上、下各朱绘一周草叶纹,中间饰云气纹,以双弦线相隔。盖与器身内壁均髹朱漆,内顶、底以褐漆为地,朱绘云气纹。

扬州地区发现的球形器身漆樽出土于小杨庄墓地M28,厚木胎。平顶盖,盖沿饰一周红彩弦线及三角折线纹。器身球形,溜肩,球腹,圜底,底部饰三蹄形足。外通体髹黑漆,上、下以三道重弦纹为界,分别朱绘云龙纹、几何勾连云纹及三角折线纹,足面饰朱绘兽面纹。

陶樽

6件陶樽按质地不同分为釉陶樽及灰红陶樽。蜀冈西陈庄墓地M69出土了一件熊形足釉陶樽,青灰胎,胎质致密、坚硬,火候高,工艺与原始青瓷无异。腹中部两侧饰圆环耳及一圈弦纹,内壁有明显的轮痕,平底,底饰三熊形足。熊双足并立,身體前倾,极其抽象。东阳小云山M1出土2件蹄形足釉陶樽,形制相同,灰红胎,施青绿釉。腹部两侧饰扁环耳,底部饰三矮蹄足。盖、腹均饰折线纹、水波纹、弦纹。

2件熊形足灰红陶樽的熊双足并立,身向前倾,呈负重状,抽象简练。其中邗江甘泉胜利东汉墓M1出土的熊形足灰红陶樽腹中部两侧饰兽面铺首衔环耳,平底,底部饰三熊形足,口沿及近底部饰一圈凸弦纹,出土时内置耳杯14件、洗1件、勺2件。此外安徽天长汉墓M27还出土了一件蹄形足灰红陶樽,足面刻划兽面纹。

由于汉樽上未发现纪年铭文,我们从相应的墓葬年代进行推定,其年代可定为西汉早中期至东汉中期,其中漆樽年代处于西汉早中期至新莽时期,陶樽处于西汉早中期至东汉中期,铜樽年代集中于新莽时期。

相关问题

演变规律

商周时期青铜文化最为兴盛,秦汉时青铜文化渐退,表现在器物工艺方面,即铜胎渐薄,纹饰趋于简练、流畅,器类亦相对减少,取而代之是先进的漆器文化。扬州地区出土的汉樽从装饰方面来看,漆樽最为豪华,其中6件仿铜樽,均圆筒形器身,腹中部两侧饰铺首衔环耳,还有饰鎏金银扣、玳瑁云气纹、多彩绘云气纹及柿蒂纹等,并间饰大量神兽纹,底饰三熊形足或蹄形足,有的盖面饰立凤鸟。

铜樽次之,纹饰较为流畅、简练,饰鎏金银、錾刻云纹及神兽纹,无商周时期繁复的神秘惊恐饕餮纹、云雷纹,少数铜樽口沿及底錾刻“中官”二字,铜胎相对商周时期亦较单薄,为日常生活所用酒具。陶樽规格最次,仅1件仿铜樽,除足、耳部余大多素面。

文化因素

楚文化因素 21件汉樽中熊形足占比约50%,应与楚文化因素有关。楚王的名号,大多冠以熊字,自穴熊至考烈王熊元止,共46代君王,以熊为名的有29位。东周和西汉时期,扬州地区受楚风东渐影响,无论是汉墓形制还是随葬品特征,均表现出较多的楚文化因素。

李新《汉画像中熊图像研究》一文中提到“汉画像中熊图像的象征意义共有三大类:神性、巫性及兽性,神性象征又分为三小类:仙界使者、持槌雷神、司药统领。”熊形足的形象应属于司药统领类,其专管天上神药,凡人得神药一粒难求,故汉人将司药统领的神熊“拉到人间”,作为各种粮食与酒水器皿的器足,满足长生不死、飞天升仙的心理期待。扬州地区汉樽多出土于墓葬内厢室、器物陪葬坑、回廊等处,为“厨、厩之属”,是盛装“琼浆玉露”(酒水)之器,供墓主人享用并得道成仙。

邗江平山荷叶张庄汉墓M1出土铜樽内底涂一层朱砂,朱砂即丹砂,是战国时期方仙道认为的长生不老之药。葛洪《抱朴子·金丹》云:“凡草木烧之即烬,而丹砂烧之成水银,积变又成丹砂,其去草木亦远矣,故能令人长生,神仙独见此理矣。”铜樽内随葬朱砂,即是墓主人祈求升天成仙的表现。

此外,较多汉樽盖面及器身外壁饰铺首衔环、凤鸟纹、羽人、云气纹及神兽纹,生动反映了汉代长生不死、羽化成仙的思想。

这些升天成仙的理念均为楚巫术文化因素对扬州地区汉墓影响的例证。

吴越文化因素 6件汉陶樽中,蜀冈西陈庄墓地M69出土的双环耳青釉陶樽为青灰胎,质地致密、坚硬,火候高,可称之为“汉原始青瓷樽”。其实汉代时扬州地区并不具备生产原始青瓷的资源与技术条件,这件类似原始青瓷的产品很可能是通过水运贸易而来,其源头为吴越地区,这件青釉陶樽也含有较强的吴越文化因素。

(作者均为扬州市文物考古研究所副研究员)