《夏鼐日记》中的古埃及串珠

2020-12-21张效儒

张效儒

夏鼐先生的博士学位论文《古埃及串珠》以英文形式完成于20世纪40年代,迟至2014年才由社会科学文献出版社和施普林格出版社联袂付梓,始被学界关注。经国内同仁数年通力合作,中文版即将问世,这是对夏鼐诞辰110周年的献礼。夏鼐先生博士论文写作细节见于《夏鼐日记》,因而从日记入手,沿着思想嬗变的内在理路,有助于深入了解夏鼐在古埃及考古学方面的贡献和全面总结夏鼐的学术成就。

写作历程

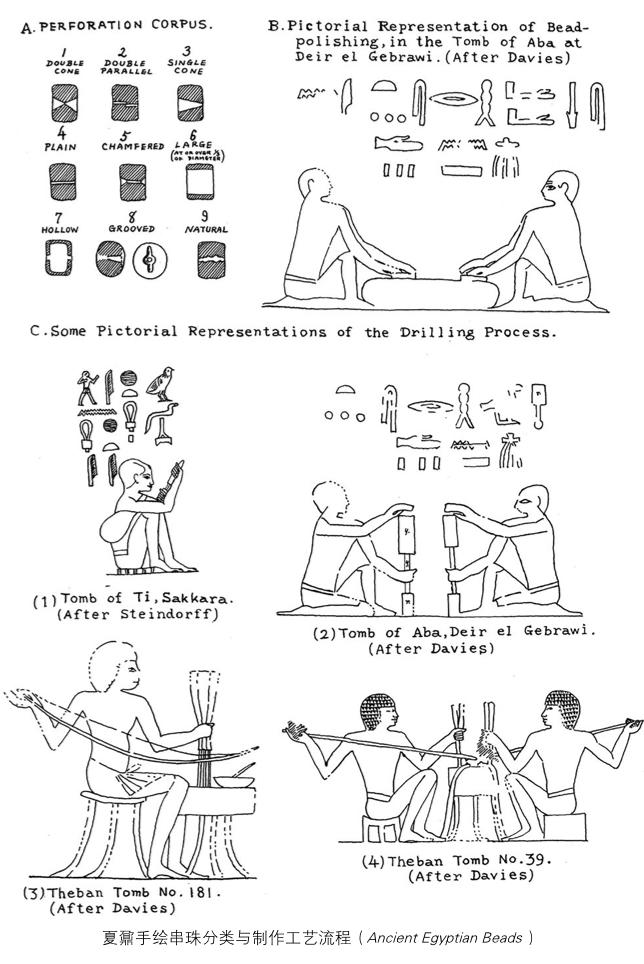

《古埃及串珠》是夏鼐先生就读于伦敦大学学院时(1935— 1940)撰写的博士学位论文。埃及学之父皮特里爵士曾指出,古埃及串珠研究将是埃及学发展中的关键性课题之一。夏鼐先生在1938年秉承皮特里这一学术思想,在继任皮特里为伦敦大学埃及学教授格兰维尔的指导下,选定“古埃及串珠”作为自己的论文题目。这一题目得到李济先生的肯定,他认为将串珠作为比较研究对象,极为值得。串珠领域以往少有人涉及,而伦敦大学又收藏有皮特里在埃及发掘所获的大批古埃及串珠,夏鼐有效利用丰富的一手资料,并去埃及实地考察,他采用皮特里《前王朝时期陶器集成》(Predynastic Pottery Corpus)研究方法中的材料分类法,以及《统计方法原理》(Elements of Statistical Methods)中的统计学方法,对串珠资料进行系统地详细整理与精心研究。

《夏鼐日记》中关于古埃及串珠的记录,主要集中在1937到1940年,这是他整理串珠资料的初期记录,他回国后,继续未完成的串珠图谱绘制工作,之后按照在伦敦大学制定的索引卡片和设想,开始撰写正文部分,这方面的日记多达200多天。夏鼐论文正式完成的时间是1943年9月14日,受战事影响,夏鼐没能亲自前往伦敦大学答辩,1946年7月学校允许夏鼐不到场答辩授予其博士学位。

《夏鼐日记》中对《古埃及串珠》参考的内容进行了详细介绍,主要是一些参考书目、参观过的博物馆、考察过的发掘现场以及和当时著名学者的交流。实际上,柴尔德对当时的夏鼐产生过重要影响。夏鼐留学伦敦大学之际,柴尔德任爱丁堡大学考古学教授,20世纪20年代,柴尔德以其对欧洲史前史的系统研究确立了自己的学术地位,他对材料的整合以及提供的历史文化演变的整体阐释对当时的欧洲学者产生了深刻影响。在夏鼐眼里,柴尔德犹如巨人一般,尤为敬仰,他在日记中提到给柴尔德写信一事。斯蒂芬·夸克在《夏鼐先生与古埃及串珠研究》一文中指出“发掘揭示的共存现象,是建立年代序列的基础,这对于一切生产活动以及人类与世界的各种联系,包括艺术乃至人类与其他动物种属间的关系,概莫能外。作为核心首饰的串珠,位居物质文化研究的前沿”,甚至“‘普通串珠能为我们提供某种具有普遍价值的东西,这就是作为生命体的人类与可以感知的意识这二者之间最物质最密切的联系”。

《古埃及串珠》的贡献

對于一位职业考古学家来说,一部研究著作在时隔70年后才发表是很罕见的。原因主要有两方面:一是最初因出版方人事变动造成英文原版出版计划搁浅;二是因为英文原本可以满足埃及学研究的需要。将英文原本翻译成中文更是困难重重,非一日之功,这主要是因为这部著作涉及的专业知识较多,很难由一人或几人之力全部翻译成中文。近几年由社科文献出版社和施普林格联合,重新整理出版了这部博士论文英文版,中译版不久也将问世。对我们来说,眼前的英文文本大大拉近了我们与古埃及串珠之间的距离。假如我们回头审视这一系列变化,不难发现,国内对古埃及串珠的考古及美术价值有了新的估计和认知,亦或说是重新发现古埃及串珠的价值。

夏鼐先生对串珠的关注点主要集中于它们的形制、材料和技术的变化等方面。从深层次来说,更加关注从技术到社会历史问题,这是考古学在那个时代的重要特征。

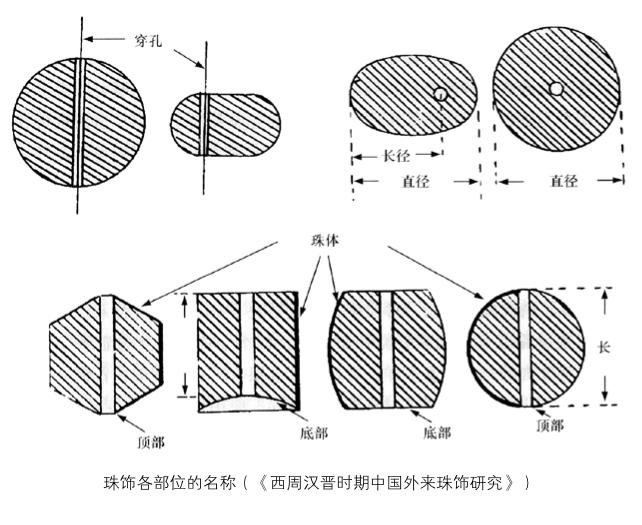

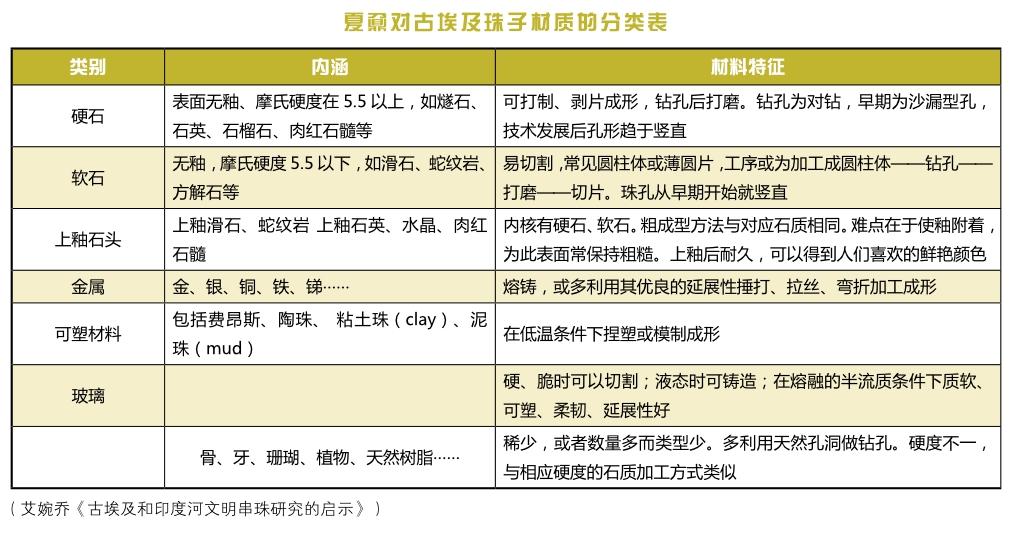

与考古学不同的是,艺术史更多关注器物的造型、风格以及审美情趣。站在中国考古学科划分角度看,考古学和艺术史之间的距离要大于它们在西方学科体系中的距离。我们观察考古和美术在西方的发展情况就会发现,早期艺术史家鉴赏的艺术品很多来自于博物馆中的藏品,而博物馆中的藏品一部分来自传世品,一部分来自科学的考古发掘。因此,在研究对象层面,考古学和艺术史所关注的对象存在交集。在西方学科划分中,历史时期考古学往往被划入艺术史类。可以肯定的是,经夏鼐先生之手的古埃及串珠具有极高的艺术价值,这主要是因为,这些串珠一部分出土于地层关系明确的遗址中,一部分年代模糊的串珠经夏鼐先生整理,厘清了它们的确切年代,这对研究器物来说,本身就是一件最基本和最重要的工作。夏鼐在撰写博士论文时,有一件极其重要的工作值得我们关注。他从伦敦大学皮特里收藏的串珠中搜集最可靠的材料,又从埃及开罗博物馆和牛津阿什莫林博物馆搜集到发掘出土的串珠资料,共完成1760张索引卡片,他对每种类型的珠子都标注了形制、穿孔、颜色、材料、装饰和编码等信息。技术受制于材质,每类材质有其特定的制造工艺和发展道路, 他由此分出硬石(hard stone)、软石(soft stone)、上釉石质(glazed stone)、塑形珠(pasty/plastic beads)、金属、玻璃等几大类。对于一件艺术品来说,假如它在原始资料上占有如此的科学性,那么它的艺术价值将具备坚实的科学基础。

中国很早以前就发现了外来的珠饰品,这些珠饰品在古代文明中占有何种地位需要探讨。虽然在世界各地的考古发掘出土物中都发现过不同历史时期的珠饰品,但中国考古学界开始关注这些珠饰并且开展深入研究,起步相对较晚。自夏鼐先生在西方受到严格的学术训练之后,他回到国内便开始注意中国境内发现的各类珠饰品,他的研究为中国学者打开了一幅丰富多彩的画卷,使大家认识到,这些微小的饰物背后,隐藏着风光无限的大千世界。但由于中国考古学较为关注的是那些高等级的物质文化,对于这样微小的珠饰品自然不能引起足够的重视。2016年,科学出版社出版了四川大学赵德云教授的专著《西周至汉晋时期中国外来珠饰研究》。书中详细梳理了中国境内发现的外来珠饰品,在方法论层面,除当年夏鼐先生能够接触到的西方参考资料外,此专著几乎全部关注到,使用的方法位居时代前沿。只是此书似乎因为当时《古埃及串珠》英文版尚未出版而未能引用。

可以说,在如今《古埃及串珠》即将被译为中文版之际,此书的出版与之遥相呼应,恰逢其时。中国境内发现的西周至汉晋时期珠饰主要有费昂斯珠、钠钙玻璃珠、蜻蜓眼玻璃珠、蚀花肉红石髄珠、印度—太平洋珠等十三类,与夏鼐博士论文对比可知,它们的分类原则不同,后者在收录种类上更为丰富。粗略对比中外珠饰研究可以发现,国内在珠饰的考古学及艺术学研究方面存在极大的潜力。

串珠研究的启示

陈曾路在《比较文明的目的、伦理和方法——〈文明对比手册〉策划有感》中指出:“比较文明研究是以文明为对象,从微观的物质文化到宏观的文明发展模式,以比较为原点,观察、研究、阐释、辨析、实践的全过程。比较文明的目的很清晰,就是理解文明。个体研究固然有其合理性,然而局限于个体,无视整体的结果一定是盲人摸象。比较研究看似是个体与个体的比较,实则是整体概念下的个体与个体的比较,或个体与整体关系的钩沉。”艺术是文明的一部分,文明的对比研究要求我们以小见大,透物见人,既关注物的具象化研究,也要放眼宏观层面的文明研究。除夏鼐先生博士论文外,国外有各种专著,如Lois Sherr Dubin 的 The History of Beads from 3000B.C. to the Present、 Peter Francis和Jr Asias 的Maritime Bead Tread 300B.C. to the Present。目前国内串珠研究正逐渐形成一个专门的研究领域,夏鼐先生的博士论文需要我们深入剖析,这要求从业者不仅要接受良好的专业英语训练,还要转变思维方式,用一种“通识、契合、敞开和包容”的态度去审视自身的不足,如此才能在世界艺術研究领域作出新的贡献。

(作者为南京大学历史学院博士研究生)