促进理解的图示:结构模型和设计原则

2020-12-21金玉宏肖龙海

金玉宏 肖龙海

[摘 要] 图示是科学教育中交流的重要形式,也是数字媒体呈现的基础。但由于缺乏系统的理论框架,关于什么样的图示更能促进理解仍存在争论。针对这一问题,研究以扎根理论为方法论指导,以中德高中生物教材图示为基础,对30位教师进行深度访谈,建构促进理解的图示结构模型。该模型认为:(1)知识映射为图形和文本,从而帮助理解;(2)知识应包括学习者的已有知识,映射为图形时应遵循简洁、相似、相近等原则,映射为文本时应遵循锚定、延拓和升华原则;(3)实现事实、联系和大概念各层次的理解离不开知识、图形和文本三者之间有效的交互。以此阐明图示适度简化能促进理解,过度简化会导致理解困难,不同简化水平的图示共同呈现有助于高阶理解的实现。研究提出了较全面的理论模型,弥合了现有研究间的冲突,也为图示的设计、研究和应用提供了依据。

[关键词] 图示; 促进理解; 扎根理论; 模型建构

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 金玉宏(1981—),女,江苏昆山人。博士研究生,主要从事数字化学习、科学教育研究。E-mail:33750471 @qq.com。肖龙海为通讯作者,E-mail:zdlonghai@zju.edu.cn。

一、引 言

图示(Graphics)最早经由印刷呈现,常被称为插图(Illustrations)。近年来,它不仅在教科书中所占的比重不断提升,同时在科学教育的各个环节中日益受到重视[1]。随着媒体的发展,图示还开始通过投影、互联网、移动终端等其他介質呈现,从静态向动态发展[2]。现在,图示更是伴随虚拟现实(VR)和增强现实(AR)等走到了教育的最前沿[3-5]。教育工作者希望新的技术手段能够更生动全面地辅助教学,促进学习的发生。但技术的应用并不直接转化为教学效果的改善[6],其承载的内容和呈现方式才更直接与理解活动的心理过程相关[7]。图示作为各种新技术视觉呈现的基础,对其如何影响理解过程却缺乏深入研究[8]。什么样的图示能促进理解?这个问题的解决与传统及数字教材的编写,线上线下课堂的媒体设计、选择和使用都有密切关系。

二、概念界定及文献回顾

(一)图示的概念界定

本研究中的图示指包括图画、照片、概念图、数据图、流程图等在内的所有静态的视觉表征(Visual Representations)[7,9]。

Schnotz认为,图示等多媒体资源可分为三个层次[10]:(1)技术层次,即媒体的携带者,如互联网、移动APP等媒介;(2)符号层次,即表征的形式,如文本、图片;(3)感觉层次,即符号接收的感觉形态,如视觉或听觉形态。他指出,当新技术、新媒体涌现,很多研究可能专注于技术对学习的影响,即“技术媒体效应”(Technical Media-effects),而使研究过度简化,仅停留于第一层次。他建议将研究重点放在符号层次和感觉层次,并将认知科学、心理学和教育学多学科的知识纳入考虑范围内。

过去30年,Mayer等研究者一直遵从这个较为务实的研究策略。他们的研究没有局限于某一媒体,而是通过利用多元的研究手段获得了大量可靠的研究证据[8,11-12],从而使得图示的有关研究在感觉层次上得到长足发展。多媒体学习理论、认知负荷理论已趋于完善[13-14]。并在新世纪来临时,面对快速技术更迭,继续为新技术的应用提供理论支持[4-5];应对新型人才需求,为培养多媒体理解、呈现和交流的素养提供实践框架[15]。

因此,综合以上考虑,本研究所指的图示将不考虑其承载的媒介,而是专注于图示本身即符号层次,并综合利用符号层次和感觉层次已获得的研究成果。

(二)文献回顾

1. 图示相关实证研究

目前,图示促进理解的有关实证研究可以分为两类:一类是从图示的类型展开,如比较闪电形成的解释图还是闪电照片更能促进理解[16]。结果显示,解释图能促进对闪电形成的理解,而照片不能。虽然解释图和照片都与闪电相关,但解释图包含了闪电形成的有关信息,而闪电照片则没有。所以,将两者的差异归因为图示的类型是有待商榷的。而基于图示类型的研究都可能存在同样的问题。另外,目前图示的分类系统无序且存在争议[17]。因此,这些基于类型的研究不仅受限于分类系统的科学性,而且未能深入探究每幅图示促进理解的原因。

另一类是围绕一个因素展开的研究,如图示是简单还是复杂更能促进理解。有研究以心脏循环为内容展开,显示简化图比写实的图示更能促进理解[8]。而一个基于中学生物测试题的研究则显示,抽象的图更难理解[18]。受限于单变量的方法,同一问题得到了完全相反的结论。因此,最终要解开图示促进理解的全貌,有必要先描摹一个促进理解的图示的框架,以使后续研究可以系统地展开。

2. 图示相关理论

格式塔理论(Gestalt Theory)阐述了在感知觉层次上我们如何将视觉景象组织成不同的单元。Koffka认为,知觉到的单位和形状是通过特殊的力组织起来的[19]。这种自发的组织方式称为格式塔原则,包括简洁、相似、相近和连续等原则。同时,在知觉组织过程中,有的图形会成为背景,有的图形会成为焦点被优先感知。格式塔心理学家充分揭示了图形组织的规律,但其意义却存在一些问题,因为其意义就是其本身[20]。从格式塔阐述的简单形状到真实图示的设计还有待进一步研究。

1967年,Bertin开创性地将图形与信息联系起来,开创了数据可视化理论(Data Visualization)[21]。即通过图形变量编码信息,再通过人的视觉系统解码信息,如用图形的大小编码数量的多少。但这里的信息主要是数据信息,教学中的其他信息如何编码还有待进一步研究。有学者尝试基于认知负荷理论,对知识进行可视化编码,但有关研究仍缺乏相应实证证据[22]。

Mayer的多媒体认知理论(Cognitive Theory of Multimedia Learning)以双重编码理论等为基础,将认知加工过程分解为三步:(1)选择材料进入工作记忆;(2)组织部分已选的图像或语词形成图像模型和言语模型;(3)两种模型与长期记忆中的已有知识融合[13]。Mayer认为,深层次的理解是通过工作记忆中视觉模型和言语模型与已有知识的整合而形成的[7]。Mayer还提出了多媒体设计的十项原则。如聚焦要义原则建议使用简单的图示,临近排布原则建议图与文字紧密排布。不过,就图示中的图形本身而言,该理论没有对此展开深入探讨。

综上所述,研究方法方面,大量研究依赖于单一变量的量化方法,不仅可能导致互相矛盾的結果的出现,还可能导致对真实世界中图示使用的复杂性和个人经验的忽视。已有理论方面,在感觉和认知层面上,已有较成熟的理论;在表征层面上,已有一些原则,但尚未形成系统的理论框架,仍需进一步梳理和完善。鉴于以上两点,本研究将从科学图示入手,扎根于一线教师的真实经验,对广泛使用的教学图示进行深入细致的比较,从而建构出促进理解的图示结构模型。

三、研究设计

(一)研究方法

扎根理论(Grounded Theory)是由Glaseer和Strauss提出的一种从资料中建立理论的方法论。该方法论承认互动的重要性,关注日常的情境和事件。而其他方法论为了追求“客观性”,常常将个人经验排除在研究之外[23]。该理论不仅可用于对社会心理过程的研究,还可用于对社会结构过程的研究[24]。

(二)研究对象

研究对象为30位来自于江苏的中学生物教师和教研员(见表1)。我国中学教师与学生间常有频繁的互动。课堂对话、课后交流和及时的测试反馈,使他们对学生如何理解图示有一定经验,通过对他们的深度访谈,可以就这一问题进行深入的探究。访谈对象按访谈顺序编号为T1—T30,以下都以编号表示。

(三)访谈设计与实施

访谈基于中德两国4套高中生物教材的插图展开,以求在比较中充分挖掘图示使用的经验。我国教材选用已长期广泛使用的人民教育出版社的《生物》(2007年第2版)(简称“旧版”)和新版《生物学》(2019年第1版)。德国教材是Schroedel出版社的LINDER Biology SII(2019年第24版)(简称“L版”)和Stark出版社的Kompakt-Wissen Biologie系列(2011—2013年)。

首先由4位高中学生展开40分钟的小组讨论,选出12个教学主题。每套教材再选出对应各主题的图示,据此形成半开放式访谈提纲。就每个主题展开提问,部分问题如下:(1)您认为哪张图更能促进学生理解,为什么?(2)在您多年的教学中,什么样的学生较难理解这部分内容(图),您认为原因是什么?(3)您觉得这张图不好用,那您如何解决这个问题?

在访谈前,与每位访谈对象进行充分沟通。首先简单介绍访谈资料,然后依据访谈提纲对访谈对象提出问题。访谈全部由作者进行,并全程录音。每次访谈为1小时左右。最后获得近32小时的录音资料。

四、数据分析

录音资料通过“讯飞听见”人工转录,再由研究者校对,最终获得文本资料约33万字。前22位访谈对象(T1—T22)的资料用于编码,剩余8位(T23—T30)的资料用于理论饱和度检验。以上均导入MAXQDA 2018进行分析和编码。编码遵循扎根理论的方法,对数据进行三级编码,即开放编码、主轴编码和选择编码,通过编码对数据进行归类、概括和说明,逐步提升数据的抽象水平,生成核心范畴,最终形成理论[23,25]。

(一)开放编码

开放编码由两位研究者共同完成。首先,形成初级代码时,对20%的资料即6个访谈进行了背靠背编码,并计算其编码一致性系数(CA)。公式为:

CA=2×S/(A1+A2)

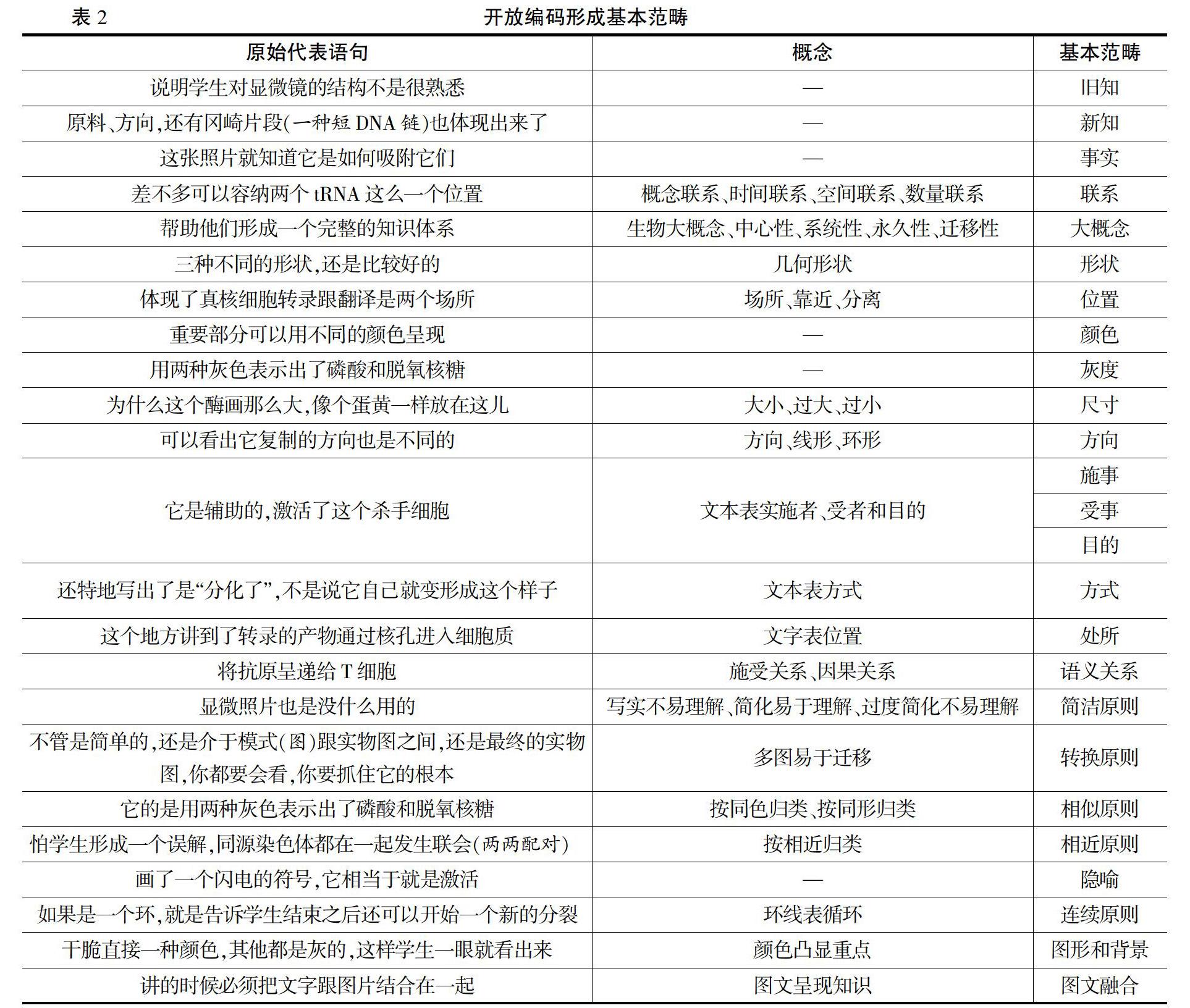

式中S表示两位编码者编码一致数,A1和A2分别表示两位编码者的编码总数[26]。最终计算得到编码一致性系数为0.732。两位编码者再对不一致处进行进一步讨论,在此基础上,对编码进行修订并完成剩余部分。开放、主轴和选择编码经过多轮循环,资料经过反复检查比对,基本范畴的命名也在后续主轴编码等基础上经过数次修订。最终提炼形成42个概念、25个基本范畴,见表2。

(二)主轴编码

主轴编码阶段对基本范畴进行进一步的归纳。将开放编码的基本范畴进行删减和补充,并进一步聚类为6个主范畴,见表3。

(三)选择编码

选择编码阶段需要对范畴和关系进行比较,形成“故事线”以展示事件的整体脉络。根据主轴编码提炼出“知识”“图形”“文本”“理解”四个核心关系类别。根据以上关系结构,本文提出“知识映射为图形和文本实现不同水平的理解”这一核心范畴。

(四)理论饱和度检验和效度检验

将剩余的8个访谈资料用于饱和度检验分析,没有发现新的范畴及关系。因此,认为上述理论模型已基本达到饱和。最后再抽取5名访谈对象进行回访以检验效度。5位教师均对该核心范畴表示了认可。

五、促进理解的图示结构模型及其阐释

(一)模型建构

根据“知识分别映射到图示中的图形和文本,进而实现理解”这一“故事线”,形成促进理解的图示结构模型,如图1所示。(1)知识应包括新知和旧知。(2)映射为图形时应遵循图形组织原则,包括遵循简洁原则使事实知识更易理解;遵循相似原则、相近原则和连续原则呈现事实之间的联系,有助于学习者实现对概念、时空和数量联系的理解;依据图形和背景及转换原则有助于对大概念的理解。(3)映射为文本时应遵循语义关系原则,协同图形共同呈现知识,促进理解。包括遵循锚定原则,对多义和歧义的图形通过文本将其意义进行锚定;遵循延拓原则,对图形无法呈现的联系通过语义关系进行延伸和拓展;遵循升华原则,文本可以对图形表达的知识进行进一步的升华,协助形成大概念。(4)通过知识、图形和文本的交互实现不同层次的理解。图示设计时遵循的各原则,如图2所示。

(二)模型阐释

获得持久深入的理解,不仅要调取长期记忆中的已有知识进行知识整合,还需要在碎片化的事实知识之间建立起联系,最终形成一般的、可迁移的概念,即大概念。这需要较大心理空间进行知识加工。而图示的图形和词语的双重编码呈现使得工作记忆的有限空间得到更有效的调配。那么,图示之所以可以促进理解,根据模型分析认为主要是通过图示中知识、图形、文本三者及它们的有效交互实现的。

1. 全面映射知识,从而促进理解

图示在映射新知的同时,还需要充分探究学习者的已有知识。“学习肯定是先从自己熟悉的东西下手,从我现在的知识开始,然后慢慢地再去学别的”(T17)。一方面,图像和言语模型与已有知识的整合可以依托于图示这一外部存在展开。另一方面,图示可以作为提取线索(Retrieval Cues)帮助唤起学习者的旧知进入工作记忆参与知识建构,还能帮助修正、强化学习者的旧知,为知识整合做准备。例如,在DNA复制图解中,“如果提一下(磷酸二酯键)的话,也是方便后来当我们学到基因工程的时候,学生自己也能够更好地理解DNA聚合酶和DNA连接酶的区别”(T14)。但是,对旧知探究不充分,歪曲、错误地映射旧知,就会有干扰(Interference)发生,反而使学习者难以提取旧知进行整合,最终造成理解困难。

2. 知识映射为图形,从而促进理解

图形有特别的优势,图形变量组成图形组织后,和知识的事实、联系、大概念之间有着一定的平行关系。首先,遵循简洁原则促进对事实知识的理解,遵循相似、相近和连续原则促进对联系的理解。对于较低水平上的事实、联系的理解,使其在知觉的层面上被学习者自动感知,从而减少无关认知加工(Extraneous Processing)和基础认知加工(Essential Processing)的消耗。工作记忆空间得以释放,能更多地用于高复杂度、易迁移知识的建构。其次,遵循图形和背景及转换原则促进对大概念的理解。将多种联系有序组织呈现于同一图示中,知觉的自然整合功能可以避免学习者迷失于细节之中,更可能关注到整体,实现深度理解。而不考虑图形组织本身的规律绘制的图示,会耗费学习者更多的心理努力于无关、低层次知识加工,导致理解困难。

仅以真核细胞中蛋白质合成全貌(如图3所示)为例。该图通过简洁的形状表示事实,并用紫、红、绿三种颜色编码DNA、mRNA和tRNA的概念区别,学习者通过视觉系统解码时会自动将它们进行归类。在此之上,学习者有更多的心理空间用于建构蛋白质合成中的时间、空间联系。图中又以核膜为参照确定空间联系。在此之上,顺着DNA到蛋白质的时间顺序,大概念“基因控制生物性状”作为焦点被凸显出来,更有助于理解大概念的图示“要给学生一个什么感觉呢?我一览众山小”(T13)。而很多圖虽然也包含了多种联系,但却不利于学生建构大概念,主要原因是这些图呈现的联系是碎片化的,各图间无参照物,图形不统一,学生更是无从整合。T3惋惜地说:“你看这些图,孤零零的”。

3. 文本辅助图形共同促进理解

文本作为不同于图形的一种符号系统,根据锚定、延拓和升华原则标注文本是对图形的有效补充。首先,图形和知识之间并不天然存在对应关系,文本通过语义关系编码知识,可以协助知识与图形形成映射,锚定对应的知识。例如,神经元具有特殊形态,学生单凭图形无法将它归入已有的细胞这一概念中,使得后续的学习都较难开展。如果“标出细胞膜、细胞核这些结构,可以更好地帮助学生理解神经元其实就是神经细胞”(T14)。其次,文本还可以为图形赋予更丰富的内涵,实现意义上的延伸和拓展。“文字实际上就是对图片的一个补充”(T18)。最后,文本可以为具象的图形提供高度抽象的演化,使知识加工指涉更高阶的场域。所以标注缺失、过远、意义不清,都可能导致理解困难。这与多媒体理论的临近排布原则[7]一致。

4. 知识、图形和文本的交互实现不同水平的理解

受限于单变量方法而使图示使用存在争议,如抽象还是写实的图示更能促进理解。根据本研究的结构模型,可以从知识、图形、文本三者的互动入手进行整体分析。

首先,简化图比写实图更利于理解。根据图形组织的简洁原则,适度的简化有利于事实知识的提取和加工。如教材中核苷酸通常被简化成图4中B加以呈现。用圆形、五边形和长方形代替复杂的化学结构。使得这些事实知识更易被感知。

其次,过度简化可能导致理解困难。过度简化,则可能导致与学习者已有知识的脱节,反而造成理解困难。如果图4中B进一步简化为图4中C,部分已有知识薄弱的学生就无法识别,认为C结构是碱基。正如T12所说:“学生一开始对这个图形是很陌生的。但是他从小学就开始学英语了,他对英文字母很敏感,很熟悉。”T11说:“就突出一个字母,他就认为是个碱基。”值得注意的是,“旧版”的有关插图中的核苷酸已用文本进行了意义锚定,但是图形的力量如此之强,使得部分学生对文字仍视而不见。

最后,多角度呈现帮助实现高阶理解。理解并不只是对事实知识的认识,而是一个递进的连续体。深度的理解能够进行多视角的阐释。而过度简化图、显微照片、复杂化学结构式都能够为学习者展示事物的不同维度。呈现不同写实程度的图,可以形成认知冲突,建立微观和宏观的联系,为学习者建构更一般的规律提供素材。“学生不看电镜下的图的话,在实际操作的时候会懵的。这个违背了生物学的最基本的初衷,观察”(T25)。“不管是简单的,还是介于模式(图)跟实物图之间,还是最终的实物图,你都要会看,你要抓住它的根本”(T22)。为了使不易理解的显微照片和过度简化图更好地发挥作用,可以将各图中对应同一事实的图形用相同颜色标注或用文本辅助等方法使图之间建立起联系,帮助学生实现转换。

六、结 语

(一)理论价值

目前,从学习者的心理层面对图示的研究已有较成熟的理论,如多媒体学习理论,但是表征层面的研究成果尚待进一步整合,本研究聚焦于图示本身是对已有理论体系的有益补充。提出的促进理解的图示结构模型,从真实教学经验这一新的视角出发,较全面系统地阐述了促进理解的图示的各个要素及其之间的逻辑关系,能够为后续研究提供一定的参考。

本研究构建的促进理解的图示结构模型解释了理论与实验数据间的矛盾,融合了此前对立的研究观点。之前的研究将注意力集中在图示是简单还是复杂这一维度上,就陷入了图示如果简单就能促进理解,如果复杂就不利于理解的单一逻辑中。这也是各种矛盾的根本来源。我们的研究表明,适度简化的图示能够有利于学习者对事实性知识的理解;相反,图示如果简化过度,由于学习者可能无法通过这一外部表征与已有知识建立联系,从而导致理解困难;另外,复杂、写实或过度简化图的合理组合可以帮助学生建立知识之间的联系,促使迁移的发生,建构大概念,实现深度理解。

(二)实践启示

提高图示设计水平,共建优质图示教学资源。受访的30位一线生物教师都反映仅使用教材中有限的几幅图示不能很好地促进理解,实现教学目标。但他们又难于获得优质教学资源,自制的PPT、微课等也受限于教师自身的媒体素养。因此,对图示的研究和应用需进一步深入和加强,进而提升各类图示资源的质量。

本文提出的模型可为设计者、教师和学生创建教学图示提供参考。首先,为图示设计提供了一个整体视角,不用拘泥于某个孤立的因素。在知识、图形、文本和理解的互动中寻求最有效的方案。其次,为不同水平的理解实现提供了图示设计和使用的具体原则和实例。事实和联系可以通过图形的简洁原则、相似等原则以及文本的锚定和延拓原则实现。可迁移的大概念的理解不仅建立于低水平理解之上,也要充分利用图形的转换原则、图形和背景原则以及文本的升华原则。

图示设计与日常教学之间应形成良性互动。目前教材插图和其他图示的设计往往脱离于学生真实的学习过程,其设计犹如构建空中楼阁。而图示必须与学习者的已有知识形成对话,才能辅助知识整合,从而达成理解。它的实现仰赖于对教学过程中微观证据的准确捕捉,以及有效地将它们映射为图形与文本,两者密不可分。而这两个目标的达成需要融合教育学、心理学、视觉设计、计算机图形学等多学科领域。因此,扎根理论等着眼于细微经验的方法、多学科的深度合作以及便携式观察工具(眼动仪等)的引入,可能对该领域产生革命性的影响。

[参考文献]

[1] LEE V R. Adaptations and continuities in the use and design of visual representations in us middle school science textbooks[J]. International journal of science education, 2010,32(8): 1099-1126.

[2] 李明海, 王澤钰. 教育技术视域下的教室进化论[J]. 电化教育研究, 2017,38(4): 94-97.

[3] 王志军, 刘潇. 促进学习情境转化的增强现实学习资源设计研究[J]. 中国电化教育, 2019(6): 114-122.

[4] PARONG J, MAYER R E. Learning science in immersive virtual reality[J]. Journal of educational psychology, 2018,100: 785-797.

[5] MAKRANSKY G, MAYER R E, N REM LLE A, et al. Investigating the feasibility of using assessment and explanatory feedback in desktop virtual reality simulations[J]. Educational technology research and development, 2020,68(1): 293-317.

[6] BERNARD R M, ABRAMI P C, LOU Y, et al. How does distance education compare with classroom instruction? A meta-analysis of the empirical literature[J]. Review of educational research, 2004,74(3): 379-439.

[7] CLARK R C, MAYER R E. E-learning and the science of instruction: proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning[M]. Hoboken: Wiley, 2016.

[8] BUTCHER K. Learning from text with diagrams: promoting mental model development and inference generation[J]. Journal of educational psychology, 2006,98: 182-197.

[9] WILEY J, SARMENTO D, GRIFFIN T D, et al. Biology textbook graphics and their impact on expectations of understanding[J]. Discourse processes, 2017,54(5-6): 463-478.

[10] SCHNOTZ W, LOWE R. External and internal representations in multimedia learning[J]. Learning and instruction, 2003,13(2): 117-123.

[11] JOHNSON C I, MAYER R E. An eye movement analysis of the spatial contiguity effect in multimedia learning[J]. Journal of experimental psychology, 2012,18: 178-191.

[12] MASON L, PLUCHINO P, TORNATORA M C, et al. An eye-tracking study of learning from science text with concrete and abstract illustrations[J]. The journal of experimental education, 2013,81(3): 356-384.

[13] MAYER R E. Congitive theory of multimedia learning[M]// MAYER R E. The cambridge handbook of multimedia learning. Cambridge: Cambridge University Press, 2014: 43-71.

[14] SWELLER J, AYRES P, KALYUGA S. Cognitive load theory[M]. New York: Springer, 2011.

[15] TIPPETT C D. What recent research on diagrams suggests about learning with rather than learning from visual representations in science[J]. International journal of science education, 2016,38(5): 725-746.

[16] SERRA M J, DUNLOSKY J. Metacomprehension judgements reflect the belief that diagrams improve learning from text[J]. Memory, 2010,18: 698-711.

[17] SLOUGH S W, MCTIGUE E M, KIM S, et al. Science textbooks' use of graphical representation: a descriptive analysis of four sixth grade science texts[J]. Reading psychology, 2010,31(3): 301-325.

[18] KRAGTEN M, ADMIRAAL W, RIJLAARSDAM G. Diagrammatic literacy in secondary science education[J]. Research in science education, 2013,43(5): 1785-1800.

[19] 库尔特·考夫卡. 格式塔心理学原理[M]. 李维,译. 北京: 北京大学出版社, 2010.

[20] 迈克尔·波兰尼. 个人知识:朝向后批判哲学[M]. 徐陶,译. 贵阳: 贵州人民出版社, 2000: 68.

[21] BERTIN J. Semiology of graphics: diagrams, networks, maps[M]. California: Esri Press, 2010.

[22] 李晶, 郁舒兰, 刘玮. 降低课堂认知负荷的知识可视化研究[J]. 电化教育研究, 2017,38(3): 24-28,40.

[23] 朱丽叶·M.科宾, 安塞尔姆·L.施特劳斯. 质性研究的基础:形成扎根理论的程序与方法[M]. 朱光明,译. 重庆: 重庆大学出版社, 2015.

[24] 费小冬. 扎根理论研究方法论:要素、研究程序和评判标准[J]. 公共行政评论, 2008,11(3): 23-43,197.

[25] 陈向明. 扎根理论在中国教育研究中的运用探索[J]. 北京大学教育评论, 2015,13(1): 2-15,188.

[26] 徐建平, 张厚粲. 质性研究中编码者信度的多种方法考察[J]. 心理科學, 2005,28(6): 1430-1432.

[27] KREMER K, FISCHER H, KAUERTZ A, et al. Assessment of standard-based learning outcomes in science education: perspectives from the german project esnas[M]// BERNHOLT S, NEUMANN K, NENTWIG P. Learning outcomes in science education: making it tangible. Münster: Waxmann, 2012: 201-218.

[28] 中华人民共和国教育部. 普通高中生物学课程标准(2017年版)[S]. 北京: 人民教育出版社, 2018: 16.