基于核心素养的问题教学法在数学概念课中的应用

2020-12-21彭文春

彭文春

【摘 要】本文以广西高中数学优质课《平均变化率问题》为例,阐述在教学中设计问题,以问题带动和引导学生掌握概念,从而培养学生学科核心素养的策略。

【关键词】高中数学 概念课 问题引导 核心素养

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2020)26-0116-03

新高考改革即将到来,如何在课堂中培养学生的学科核心素养是我们一线教师需要长期探索的一个课题。在数学概念课教学中如何培养学生的学科核心素养是非毕业班教学的重点。数学概念课教学应以问题为主线,以问题带动和引导学生掌握概念,从而培养学生学科核心素养。本文以广西高中数学优质课《平均变化率问题》为例,分四个环节阐述在概念课教学中以问题为主线培养学生的核心素养的方法。

一、巧设情境,导出问题,激发学生探究的兴趣

尊重学生认知的规律,巧妙创设情境,从情境中提出问题,激发学生学习兴趣,能使一节课“活”起来。一节好的概念课离不开巧妙的情境创设和有效的问题导出。

上课开始,教师在 PPT 中呈现一幅正在升起的五星红旗画面。这是建国 70 周年国庆大阅兵的场景。接下来让学生欣赏一段国庆庆典晚会《奋斗吧,中华儿女》视频片段。视频展示中国几十年来服务业增长、货物进出口总额增长、外汇储备增长、人均可支配收入增长等条形图。让学生注意观察视频中出现的条形图(如图 1)。

设置问题:“思考下面哪个时间段人均可支配收入增长最快?是 1990—2005,2005—2015 还是 2015—2017?”让学生讨论,这时大多数学生能根据图象进行直观判断。教师对学生的回答给予肯定并作恰当的引导,然后示意学生通过动手计算来验证自己判断的准确性。学生在运算过程中有可能计算错误,或者是直接将末年支配收入减去首年支配收入。这个时候需要老师用启发式的问题进行引导:“你觉得直接用减法来进行判断对不对呢 ?因为前面两个间隔 5 年,最后一个间隔 2 年。”由此学生容易想到应该计算每年平均增长值才是正确的。利用问题让学生初步有了计算平均值的意识,为下面的学习作铺垫。

通过新中国成立 70 周年国庆庆典场景的设计,课前导入让学生眼前一亮,激发学生的兴趣。在计算平均值的过程中巧设并利用问题一步一步地启发学生进行思考,使学生充分理解求平均值的必要性,使整節课的开头自然而和谐。

二、哲理思辨,巧设问题,用课本实例培养学科核心素养

一节好的概念课必须充满哲理思辨、环环相扣,巧设问题、承上启下、过渡自然。要做到哲理思辨,巧设问题,就要做到思想的锤炼、语言的揣摩和问题过渡的自然。

在引入课本内容时,教师用语言巧妙过渡。“世界上的所有事物都是在运动变化的,它们可能表现在量的变化、形状的大小变化,或者速度的快慢变化等上面。刚才我们研究了量的变化,接下来我们来研究形状的大小变化”,从而自然地导入学习的第一个问题“气球膨胀率问题”。

为了让学生更深刻地体会,教师让学生动手做一个打气球的实验。教师拿出气球与 3 个打气筒,请三位男生上来实验。第一位男生打气 5 下,第二位男生打气 10 下,第三位男生打气 15 下。学生打完气扎好气球后并排站在同学们前面。教师让学生观察这三个气球,并提问:“你有什么发现吗?”启发学生发现随着气球体积的增大,半径增加得越来越慢的现象。为了能从数学的角度来描述这个现象,教师在此处恰当地抛出一个问题引导学生进行探究。

如果我们把气球看作一个球。打气 5 下的体积为 1 L,气球没打气时的体积 v0=0 L,半径 r0=0 dm;打气 5 下体积 v1=1 L,半径 r1≈0.62 dm;再打气 5 下,体积 v2=2 L,半径 r2≈0.78 dm;继续打气 5 下,体积 v3=3 L,r3≈0.85 dm。那么,我们如何用数字来描述刚才发现的这个现象呢?

这时,教师让学生小组合作探究并通过数据展示的方式证明自己的发现:当半径的差除以体积的差时,得到的数据越来越小,从而说明气球半径增加的速度越来越慢。

解决了第一个实例之后,教师再过渡:“刚才我们研究了物体形状的大小变化,接下来,我们再一起来研究物体运动速度的快慢变化。”从而自然地引出课本的第二个实例:我们国家的跳水队是中国的梦之队之一,下面我们来欣赏一段高台跳水视频。请大家边看视频边思考,如果把运动员看作一个质点,那么她在空中的运动轨迹是什么呢?

教师在此处播放一个 10 秒的小视频,并在播放前给学生交代任务,让学生带着任务有目的地观看视频。播放完北京奥运会女子双人 10 米跳台跳水赛视频后,教师让学生回答前面提出的问题。学生都能理解跳水运动员在空中运动的轨迹类似二次函数图形。教师再引出问题:

在跳台跳水运动中,运动员相对于水面的高度 h(单位:m)与起跳后的时间 t(单位:s)存在函数关系:h(t)=-4.9 t2+6.5 t+10,如何计算 0≤t≤0.5 与 1≤t≤2 两个时间段的平均速度?

设计这两个时间段是让学生在计算中发现产生负数从而引导学生认识速度有正负之分,并引出在计算速度的增量的时候要给式子加上一个绝对值。通过与学生一起体验教材中的两个实例,教师以问题的形式引导学生计算平均变化率,为自然生成平均变化率的概念作重要的铺垫。

在这个环节中,设计语言的过渡尤为重要,它能使整节课自然而顺畅。在引导学生认识平均变化率时,需要教师反复揣摩学生在体验及自我探究的过程中可能会出现的种种困难,需要教师能够预测并能及时解决。例如,学生在计算实例一的气球平均膨胀率时,对是半径之差除以体积之差,还是体积之差除以半径之差容易混淆。这是对膨胀率的概念理解不透彻造成的,教师要善于在此处加以引导。教师在学生探究的过程中还要注意使用恰当的语言进行激励,肯定学生的表现,让学生热爱探究并敢于表达自己的观点。张景中先生说“用数学的眼光看世界”,数学来源于生活而高于生活,从哲学的角度出发把创设的情境与课本中的两个实例贯穿起来,使整节课显得自然。在这一环节中,教师还应注重引导和鼓励学生参与并体验活动,自己动手,通过探究自主解决问题,培养学生发现问题、解决问题、计算能力等数学核心素养。

三、总结归纳,解决问题,巩固对概念的理解

在一节数学概念课教学中,教师应该先让学生体验、感受概念提出的必要性,然后才引出概念,并指导学生归纳概念的准确含义。

本节课通过“气球膨胀率”与“跳台跳水”两个生活中的实例,让学生充分地感受平均变化率的真实含义。教师在此做恰当的引导,归纳得到平均变化率的定义。实例中的变化率可用式子 表示,我们把这个式子称为函数 y=f(x)从 x1 到 x2 的平均变化率。习惯上我们用 ?x=x2-x1,相对应的 ?y=y2-y1,于是平均变化率可以表示为:。归纳出平均变化率的计算公式之后教师可以在此处设计问题:“思考式中对 ?x 和 ?y 的范围有要求吗?”由于公式是以分式的形式出现,学生能够快速地考虑到因为 ?x 为分母,所以不能等于 0,但可正可负;?y 可正、可负,也可以等于 0。教师趁热打铁,再与学生一起总结求平均变化率的主要步骤。

概念的形成是否让学生有深刻而准确的认知,是衡量一节概念课教学前两个环节是否成功的重要标准。在概念形成之后,本节课还在此处设计四道选择题,目的主要是加深对概念“变化率”中的关键词“平均”“函数值的增量”的理解。

四、巧设角度,拓展探究,学以致用

拓展概念是一节概念课升华的部分,也是最后一个环节。概念的升华往往涉及能力的转移或者是为下一个探究的课题作必要的铺垫。这个环节起到了画龙点睛的作用。本节课在这个环节设计了两个探究题。

〖探究一〗画出函数 y=f(x)的图象,并展示平均变化率的式子。提问:从几何的角度看,它和我们前面学习过的哪个公式的结构相似呢?平均变化率又可以看成什么呢?

让学生观察平均变化率的式子 ,结合函数 y=f(x)的图象,从几何的角度,学生不难看出,它表示割线 AB 的斜率,这就是平均变化率的几何意义。

〖探究二〗利用刚才的第二个实例,让学生计算在跳台跳水中运动员在 这段时间里的平均速度,并思考运动员在这段时间是否静止?用平均速度描述运动员的运动状态有什么问题。

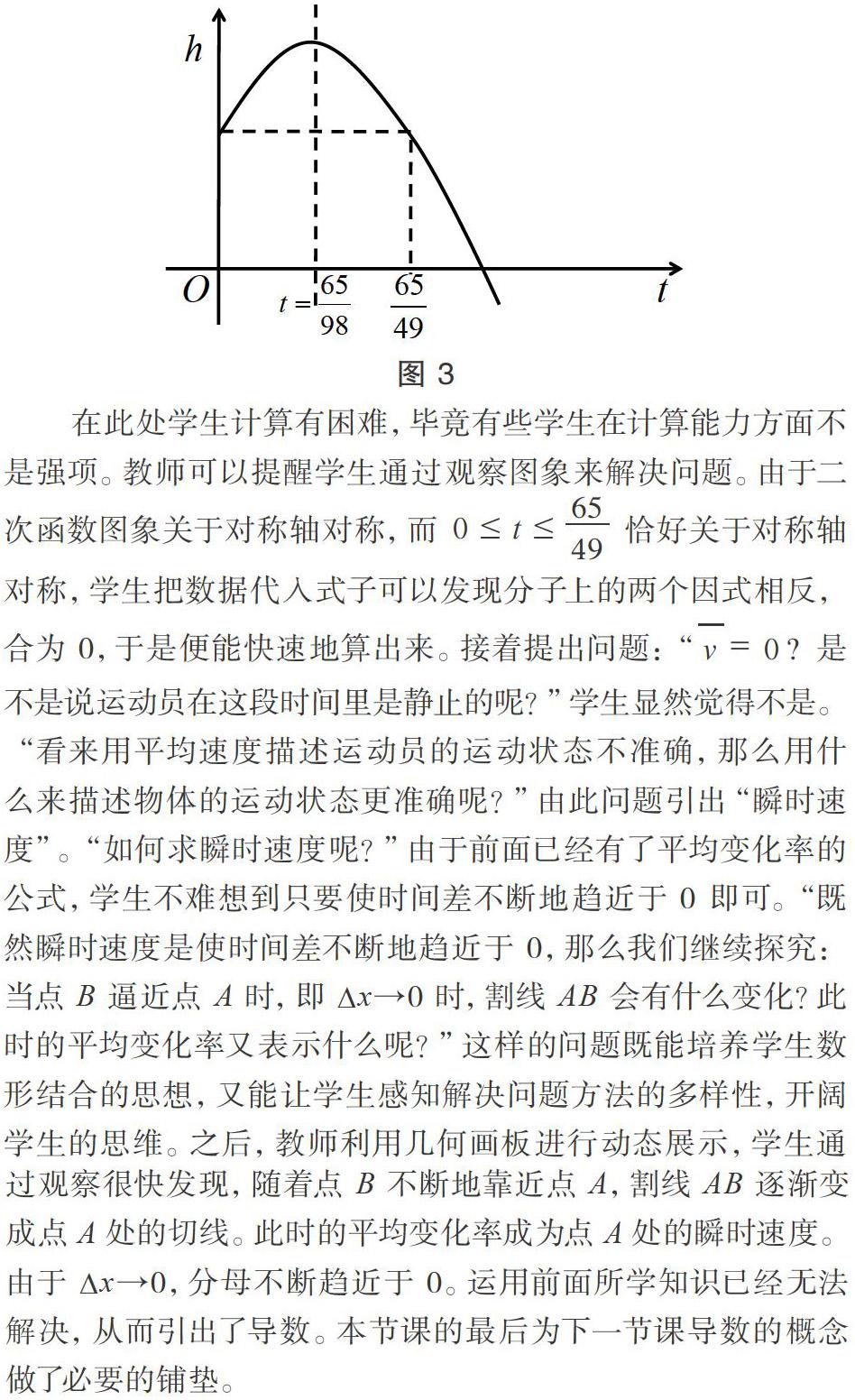

在此处学生计算有困难,毕竟有些学生在计算能力方面不是强项。教师可以提醒学生通过观察图象来解决问题。由于二次函数图象关于对称轴对称,而 恰好关于对称轴对称,学生把数据代入式子可以发现分子上的两个因式相反,合为 0,于是便能快速地算出来。接着提出问题:“ 是不是说运动员在这段时间里是静止的呢?”学生显然觉得不是。“看来用平均速度描述运动员的运动状态不准确,那么用什么来描述物体的运动状态更准确呢?”由此问题引出“瞬时速度”。“如何求瞬时速度呢?”由于前面已经有了平均变化率的公式,学生不难想到只要使时间差不断地趋近于 0 即可。“既然瞬时速度是使时间差不断地趋近于 0,那么我们继续探究:当点 B 逼近点 A 时,即 ?x→0 时,割线 AB 会有什么变化?此时的平均变化率又表示什么呢?”这样的问题既能培养学生数形结合的思想,又能让学生感知解决问题方法的多样性,开阔学生的思维。之后,教师利用几何画板进行动态展示,学生通过观察很快发现,随着点 B 不断地靠近点 A,割线 AB 逐渐变成点 A 处的切线。此时的平均变化率成为点 A 处的瞬时速度。由于 ?x→0,分母不断趋近于 0。运用前面所学知识已经无法解決,从而引出了导数。本节课的最后为下一节课导数的概念做了必要的铺垫。

第四个环节的两个探究紧密联系,侧重培养数形结合思想和观察能力。数形结合思想是数学中重要的思想,通过观察图象让数学问题形象化,从而为解决问题提供了更多的方法,让探究变得易于操作。动态的几何画板展示体现了数学的美,增加学生的兴趣,培养学生数形结合的核心素养。

一节数学概念课教学,教师在备课与磨课的过程中应该注重设计,并引导学生去探究。设计问题的手段可以是播放视频、游戏、模拟实验等,学生在探究过程中可以采用小组合作探究、实验探究等方式。教师在学生探究的过程中通过问题的引导让学生的思维碰撞出火花,并在引导学生的过程中注意使用鼓励性的语言激发学生往下探究的兴趣。以问题引导学生收获知识并培养数学学科素养是需要一线教师不断探究并实践的课题。教师要通过问题引导,使学生不断地探究,从而上好每一节概念课。

【参考文献】

[1]杨兴刚.数学文化背景下基于数学核心素养的“平均变化率”教学设计[J].数学教学研究,2017(11).

(责编 卢建龙)