京津冀金融支持产业转型升级研究

2020-12-21宋昌耀贾彬利沈铮杰

宋昌耀,贾彬利,沈铮杰

(1. 北京第二外国语学院 首都文化和旅游研究院,北京 100024;2.北京大学 政府管理学院,北京 100871;3.北京第二外国语学院 旅游科学学院,北京 100024)

一、 引言

在城镇化发展的新阶段和从中高收入向高收入国家迈进的过程中,中心城市和城市群逐渐成为承载经济和人口发展的主要国土空间。在这种趋势下,着力打造世界级城市群的京津冀地区成为我国北方地区吸引和集聚人口与产业的重要区域,同时在平衡南北方经济、协调区域发展差异中也发挥着重要作用。然而,从产业视角比较来看,无论是经济规模还是产业结构都不容乐观。2000-2019年,京津冀经济规模占全国比重从最高峰时的10.49%下降到2019年的8.46%,经济发展速度低于全国平均水平,尤其是河北省经济规模在全国位次连续下降。与此同时,京津冀地区以国有经济为主,传统产业比重高、高技术产业比重小、区域差异大、产业协作水平低、资源环境消耗大[1-3],成为制约京津冀经济高质量发展的重要障碍。为此,京津冀产业转型升级刻不容缓。优化产业结构、促进产业转型升级进而扩大经济规模成为京津冀经济可持续发展的重要选择。

产业结构变迁是生产要素资源优化配置的结果。市场和政府作为“无形的手”和“有形的手”在配置资源过程中都离不开对资金的运用和对金融系统的影响。换句话说,金融发展是促进产业结构变迁的关键所在。毫无疑问,产业结构的转型升级离不开金融系统的有力支持。北京是全国金融管理中心,金融体系健全,金融资源集聚优势突出;天津旨在打造金融创新运营示范区,融资租赁全国领先;河北省金融发展相对滞后,但产业结构调整和经济增长压力最大。如何通过金融供给侧结构性改革为京津冀实体经济转型升级提供支撑?如何应对京津冀金融资源与经济发展空间结构不匹配的问题?这些都需要政策的科学引导和有序解决。在全国经济迈向高质量发展的新阶段,以打造世界级城市群为目标的京津冀地区通过金融支持自身产业发展,打造金融支持产业结构转型升级的新样板显得尤为必要。

金融体系在经济增长与产业发展中的地位不言而喻[4-6]。自京津冀协同发展战略实施以来,京津冀金融支持产业发展逐渐得到广泛关注[7-9]。文献梳理表明,京津冀金融体系在结构和效率方面问题突出,金融支持河北省经济发展仍显不足[10-12]。总体来看,已有研究缺乏对京津冀金融发展和产业升级的现状研究,且缺乏对金融支持产业升级的不同机制的验证。显然,明晰京津冀金融发展特征及其作用于产业升级的机制有助于促进金融体系有效地发挥作用。为此,本文在识别京津冀金融发展和产业结构发展特征的基础上,梳理并验证京津冀金融业支持产业转型升级的路径,考察京津冀协同发展战略的影响,进而提出京津冀金融业服务实体经济高质量发展的政策建议。

二、 京津冀金融发展特征与问题

(一) 京津冀金融发展特征

1. 金融体量增长迅速,金融产出不断提升

在经济体量不断扩大的背景下,京津冀金融体量也迅速增长。一方面,京津冀金融信贷规模持续增长。2005—2017年,京津冀金融机构存贷款余额显著提升,分别从4.06万亿元和2.34万亿元增长到22.65万亿元和13.35万亿元,分别增长5.58倍和5.66倍。另一方面,京津冀金融业产出亦显著提升。图1显示,金融业增加值从2005年的1 201亿元增长到2017年的8 661亿元,占GDP比重从5.75%上升到10.75%,占第三产业GDP比重从12.19%增长到17.90%,成为京津冀地区重要的支柱产业。

2. 金融深度总体强化,金融结构持续优化

以金融机构年末存贷款余额与地区生产总值之比衡量金融深度,图2表明,京津冀金融深度在总体上呈现强化的趋势,指标值从2005年的4.43增长至2017年的5.94,表明金融业发展在京津冀国民经济发展中的地位更加突出。整体而言,京津冀金融深度与全国平均水平发展趋势相一致,但金融化水平显著高于全国平均水平,表明相比其他地区,金融业在京津冀地区经济发展过程中的相对优势更加突出。与此同时,京津冀金融结构亦不断优化。以河北省为例(图3),2005—2017年河北省中长期贷款比重从38.58%增长到61.16%,中长期贷款比重的提升既有利于金融业利润的增加,也反映着金融系统对于未来发展的正面预期与信心,有利于地区经济的中长期发展。

3. 金融供给规模扩大,金融资源加速集聚

京津冀金融发展离不开高质量的要素供给。以劳动力供给为例,京津冀金融从业人员从2005年的39.06万人增长到2017年的108.21万人,年均增长8.9%,占全国比重从11.37%持续上升到16.22%(图4)。这在一定程度上表明十余年来,金融资源加快向京津冀地区集聚,京津冀在全国金融业中的地位不断凸显。

(二) 京津冀金融发展存在的问题

1. 信贷规模占比减少,占全国比重呈下降趋势

在全国信贷规模持续上升的趋势下,京津冀信贷规模也不断提升。然而,图5显示,京津冀信贷规模占全国比重却呈现逐渐下降的趋势。存款方面,金融机构年末存款余额占比从2005年的20.82%下降到2017年的14.86%;贷款方面,金融机构年末贷款余额从2005年的12.11%下降到2017年的11.11%。尽管银行信贷并非资金融通的唯一渠道,但是作为我国经济发展过程中的主要融资方式,金融机构信贷规模的相对减少在一定程度上表明京津冀在获取信贷资源的效率方面落后于其他地区。

2. 金融效率波动明显,易受外部因素影响和冲击

以金融机构年末贷款余额与存款余额之比衡量金融效率,图6显示,2005—2014年京津冀金融效率总体呈现上升趋势,从58%上升到62%,表明贷款规模逐年增加;然而,在2015—2017年,京津冀金融效率呈显著下降,低于2005年的金融效率,这主要是受2014年末中央经济工作会议提出谨防“高杠杆、泡沫化”的影响,信贷资源收紧,加之2015年末开始实施的供给侧改革将“去杠杆”作为主要任务之一,金融机构贷款趋向谨慎。京津冀金融效率与全国金融效率基本呈现平行发展态势,发展方向和起伏波动高度一致。但与全国金融效率相比,京津冀金融效率低10个百分点左右,表明京津冀地区信贷约束相对较紧,金融信贷资源转化为投资和消费的过程相对保守。

3. 金融空间差异显著,金融资源高度集中在京津

总体而言,京津冀金融资源空间格局与其经济社会发展水平相一致,主要分布在北京、天津两大直辖市以及河北省的石家庄、唐山、保定(图7)。作为全国金融中心之一,北京在京津冀地区金融业中占有绝对领导地位,金融供给、信贷规模、金融产出都远高于其他城市。其中,2017年,金融从业人员在京津冀地区占比达50.32%,金融机构存款余额和贷款余额分别占到60.90%和47.50%,金融增加值占比达53.75%(图8)。尽管在时空压缩技术下地理距离的阻碍已经大大减小,但金融资源的过度极化以及外围地区城市的金融排除仍导致经济社会发展过程中金融支持的匮乏。

总之,近年来,京津冀地区金融体量增长迅速,金融产出不断提升,金融深度总体强化,金融结构持续优化,金融供给规模扩大,金融业在全国中的地位不断突出。然而,京津冀金融发展也存在一定问题,如信贷规模占比减少,占全国比重呈现下降趋势;金融效率波动明显,易受外部因素影响和冲击;金融空间差异显著,金融资源高度集中在京津,河北省金融资源相对匮乏。这些不足也在一定程度上制约着京津冀地区产业的转型升级。

三、 京津冀产业转型升级发展特征

(一) 京津冀产业结构特征

1. 京津冀三次产业结构持续优化

2005—2017年,京津冀三次产业结构从7.6∶44.8∶47.4转变为4.2∶35.7∶60.1,第一产业和第二产业比重明显下降,第三产业比重增幅显著。相比于2017年全国的三次产业结构7.9∶40.5∶51.6,京津冀第一产业和第二产业比重更低,第三产业比重更高,产业结构优于全国平均水平。从产业结构变化来看,2013—2017年,京津冀金融业增加值比重上升最为显著,从8.42%提高到10.75%,比重增幅达2.33%;信息传输、软件和信息技术服务业与科学研究和技术服务业紧随其后,比重增幅分别为1.60%和1.19%。以上三种产业门类均为高级生产性服务业,产业结构优化趋势显著。

2. 京津冀产业结构差异显著

北京第三产业处于绝对主导地位。2005—2017年,北京市第三产业比重从70.14%提升到80.56%。天津第三产业加速发展,产业结构变动最为显著,已经进入到产业换挡的关键时期。2017年,天津市三次产业结构为0.9∶40.9∶58.2,第三产业主导特征显著。从趋势来看,自2012年以来,天津市第三产业比重逐年加快上升。河北省处于第二产业主导经济发展阶段。2005—2017年,河北省三次产业结构从13.9∶52.8∶33.3转变为9.2∶46.6∶44.2,虽然第三产业比重持续上升,但相比京津而言,变化幅度相对较小,尤其是服务业比重增加幅度较低,第二产业主导特征明显;在服务业门类中,批发和零售业(8.33%),交通运输、仓储和邮政业(7.34%)等低级生产性服务业比重明显高于其他细分产业,表明河北省仍处于产业结构演进的初级阶段和低水平服务化阶段。

3. 京津冀产业内部结构愈加合理化与高级化

2013—2017年,京津冀工业体系中,资源密集型制造业主营业务收入从10.56%下降到4.17%,降幅显著。劳动密集型制造业和资本密集型制造业主营业务收入比重均略有下降,分别从14.19%下降到14.11%以及从39.76%下降到39.24%。与此同时,技术密集型制造业主营业务收入比重上升明显,从2013年的26.34%增长到2017年的30.28%,增加3.94个百分点。可见,京津冀工业结构呈现从要素驱动向技术驱动转变的趋势。在京津冀服务业内部,生产性服务业增加值占有绝对主导地位,高级生产性服务业的比重增长显著。2017年,京津冀生产性服务业增加值比重占地区生产总值46.14%,并逐渐成为京津冀经济发展的绝对主导产业。从变动角度来看,高级生产性服务业增加值占服务业比重从2013年的20.06%增长到2017年的25.85%,相比生活性服务业和公共服务业增幅显著。总之,无论是工业内部还是服务业内部,京津冀产业结构均呈现合理化与高级化态势(表1)。

表1 2013—2017年京津冀产业结构特征

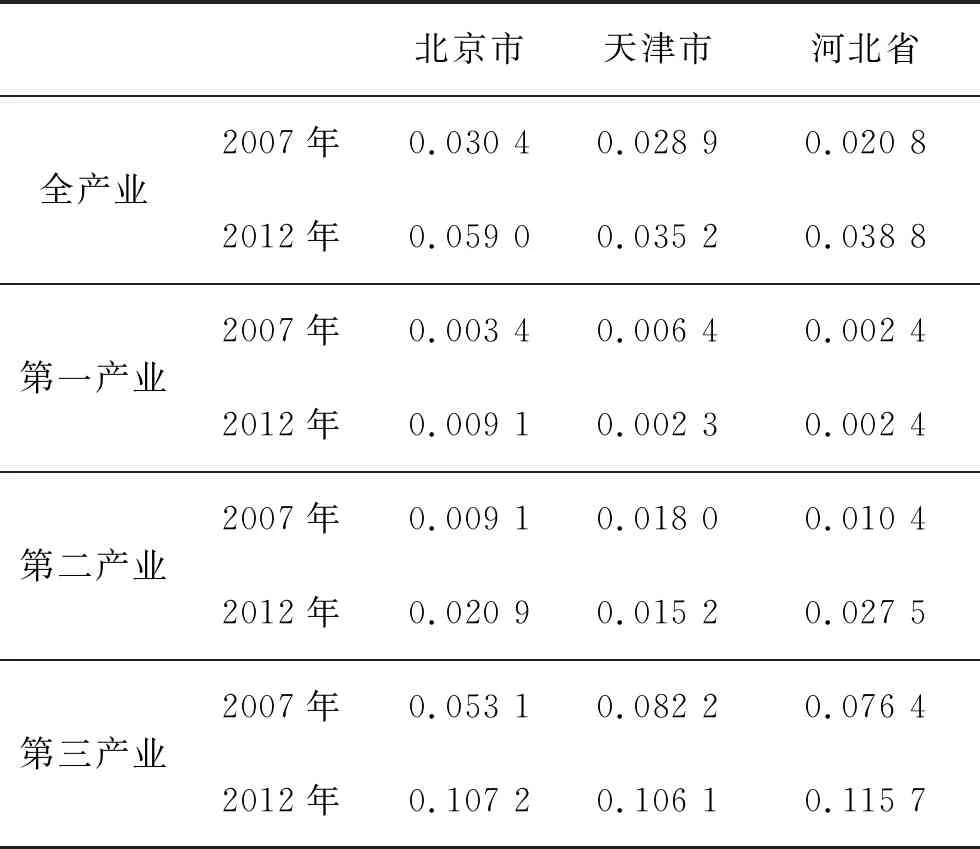

(二) 基于投入产出的金融流向分析

投入产出分析表明,金融业推动京津冀产业发展及其转型升级。2007—2012年,京津冀三省市金融业直接消耗系数①均有不同程度的提升,金融业作用更加突出。比较而言,北京市金融业直接消耗系数高于天津市、河北省,金融业对区域经济发展作用突出,尤其对第三产业的影响最为显著;天津市金融资本促进产业结构服务化的趋势明显,河北省第二产业仍为金融业投入比重最高的产业层次。

表2 2007年和2012年京津冀三省市金融业直接消耗系数

2007年和2012年,北京市金融业直接消耗系数分别为0.030 4和0.059 0,金融业作为中间投入在产业发展中的比重明显提升,表明金融业在北京经济发展过程中发挥着越来越重要的作用。从三次产业来看,金融业对第三产业的影响最为显著,2012年金融业对第三产业的直接消耗系数为0.107 2,远高于第一产业和第二产业;且从2007—2012年的变动来看,三次产业对金融业直接消耗系数都有不同程度的提高,其中金融业对第三产业的直接消耗系数增长最为明显。

天津经济发展对金融业的依赖程度呈现上升趋势,2007—2012年,金融业直接消耗系数从0.028 9上升到0.035 2,金融支持天津产业发展的作用愈加显著。从三次产业来看,与北京三次产业对金融业的直接消耗系数全面提升不同,天津仅有第三产业的金融业直接消耗系数从0.082 2上升到0.106 1,第三产业对金融业依赖程度加强。从投入比重来看,金融业投向第三产业的比重显著提升,而第一产业和第二产业投入比重都有不同程度的下降。这表明金融资本从第二产业向第三产业的转移,促进天津产业向服务业方向转化。

2007—2012年,河北省金融业直接消耗系数从0.020 8上升到0.038 8,河北省经济发展愈加依赖金融业。从三次产业来看,在2007年,第二产业金融业直接消耗系数为0.010 4,低于第三产业的0.076 4;2012年,第二产业和第三产业的金融业直接消耗系数分别为0.027 5和0.115 7,体现出金融在支持第三产业中的作用更加突出。然而,从投入比重来看,第二产业始终是金融资本投入最多的产业层次,这与河北省以第二产业为主导的产业结构相匹配。

总之,无论三次产业结构还是产业内部,京津冀产业结构均呈现持续优化的趋势,金融业在京津冀产业结构服务化过程中具有重要作用。然而,一方面,产业结构的优化更多地是以政府为主导,是在抑制资源环境消耗大、产能较高的行业的前提下实现的,一定程度上导致了经济增长速度的下滑;另一方面,京津冀不同地区之间发展阶段差异显著,三地之间难以形成良性互动。

四、 京津冀金融发展对产业升级的影响

(一) 金融推动产业转型升级的作用机制

金融系统具有强大的信息甄别能力和追逐高额收益的特点,鉴于此,金融系统内的资金会流向生产效率高、资本回报率高的行业,而退出生产效率低、资本回报率低的行业,最终导致高附加值、高效率的产业获得进一步发展,低附加值、低回报率的产业被逐步淘汰。具体而言,金融系统主要通过以下方面推动京津冀产业转型升级。

1. 资本形成机制

产业的创新发展需要大量的资金投入和资本积累。金融系统可以通过促进产业资本的形成来推动产业升级。高效运转的金融系统将社会储蓄转化为有效投资,将闲置资金配置到有资金需求的企业,从而推动企业创新研发、转变盈利模式,实现从产业链低端环节向高端环节的演进。

2. 信用创造机制

金融系统的贷款具有信用乘数功能,它不仅可以盘活金融系统的流动性,加速社会资金的流转,扩大经济系统的货币供应量,而且可以进一步使得资金快速流向高收益的产业,将经济系统内的金融资本转换为产业资本,进入到企业的再生产环节之中,促进产业的发展与升级。

3. 风险分散机制

金融系统不仅承担着资本中介职能,而且还具备着风险中介的职能,可以通过投资风险、经营风险的转移、分散、共担等途径,使经济风险在全社会范围内重新配置[16],从而降低企业创新和转型升级的潜在成本,提高企业实现转型升级的概率。

(二) 金融发展对产业升级的实证检验

为了考察京津冀金融发展对产业升级的影响,本文采取计量经济学方法进行实证检验,模型设定如下:

(1)

(2)

其中,indus_stru_inter和indus_stru_intra分别表示京津冀三省市产业层次间结构和产业层次内结构,分别采用第三产业增加值与第二产业增加值比重、高技术制造业②从业人数与制造业从业人数比重加以衡量;i和t分别代表省份(市)和年份,α、α′和u、u′分别表示省份(市)固定效应和年份固定效应,γj、γj′表示第j个解释变量的估计参数,X则是一系列控制变量。ε、ε′为服从独立同分布的误差项。

关于核心解释变量,本文采用三省市金融机构年末存款余额和贷款余额之和与地区生产总值之比作为金融发展指标(fin)的测度,这一指标能够反映京津冀金融发展规模。与此同时,为进一步探究金融发展作用于产业升级的机制,采用金融机构年末存款余额与地区生产总值之比(deppro)作为资本形成机制的测度,采用金融机构年末贷款余额与地区生产总值之比(loanpro)作为信用创造机制的测度,采用财产保费收入与地区生产总值之比,亦即财产保险深度(inspro)作为风险分散机制的测度③。

为了确保模型稳健性,本文进一步选取三省市科技水平、政府能力和工资水平作为控制变量。其中,科技水平(tec)采用技术市场交易额进行测度,政府能力(fispro)采用公共财政收入与支出之和与地区生产总值之比进行测度,工资水平(wage)采用城镇单位在岗职工平均工资作为代理变量。

在以上模型的基础上,考虑到京津冀三省市经济发展的阶段性特征和数据可得性,构建2005—2016年面板数据库,所有变量数据均来自于历年《北京统计年鉴》《天津统计年鉴》《河北省经济年鉴》《中国工业统计年鉴》。为消除异方差性,所有解释变量均采取对数化处理。

在计量分析过程中,首先进行多重共线性检验,解释变量VIF值均小于10,不存在多重共线性。模型均采用个体—时间双向固定效应模型,从而控制省份(市)不随年份变化的特征和年份上不随省份(市)变化的特征。为克服组间异方差和组内自相关,采用面板校正标准误方法加以控制。

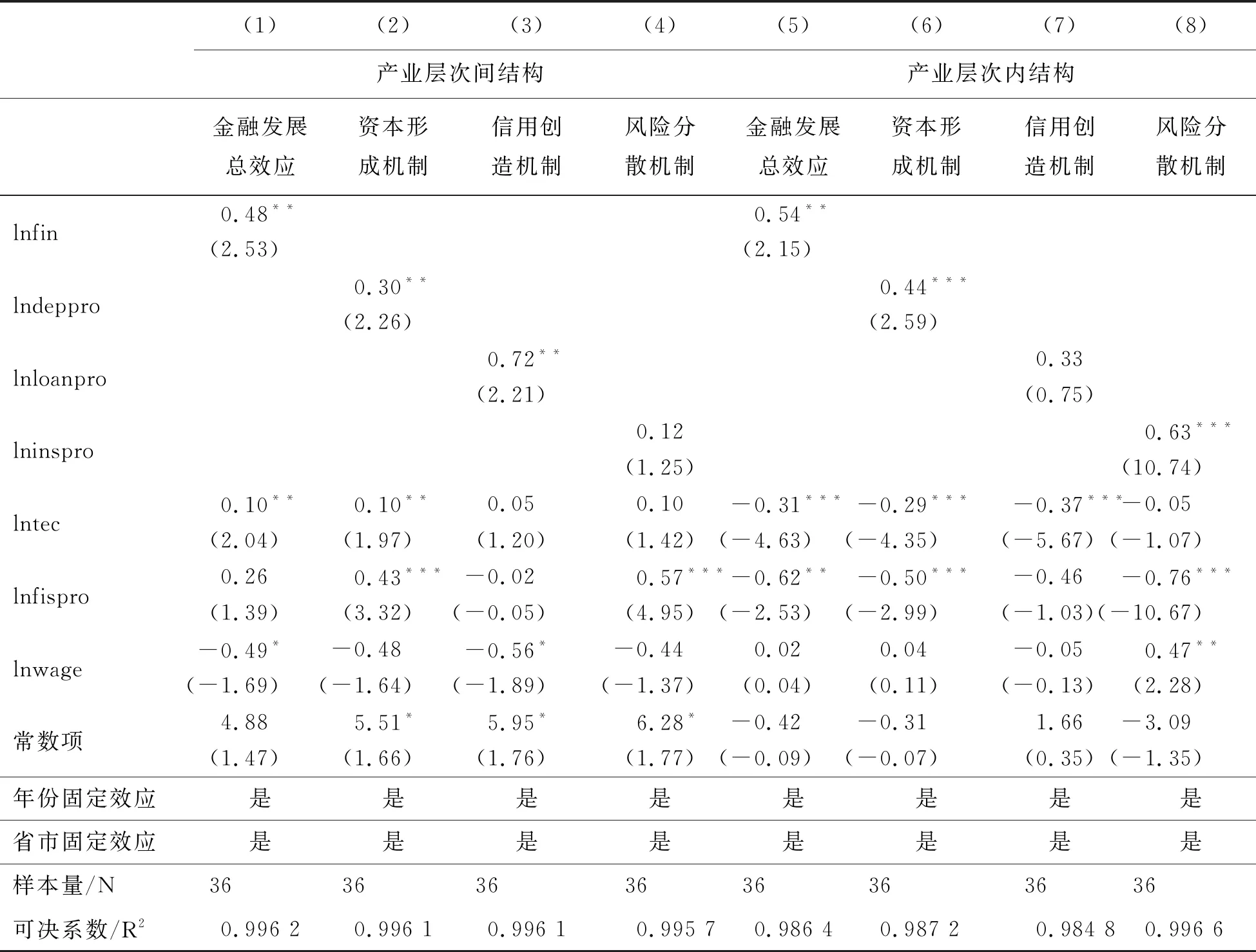

结果如表3所示,金融发展在5%的显著性水平下正向显著促进了京津冀产业层次间和产业层次内的结构升级,金融发展比率每增长1%,第三产业增加值与第二产业增加值比重将提升0.48%,制造业内部的高技术制造业比重则相应提升0.54%,这不仅验证了京津冀金融发展有助于产业转型升级,而且在一定程度上表明制造业内部的升级更加依赖金融支持。

从金融发展作用于产业升级的不同机制来看,无论是产业层次间演化还是制造业产业内升级,都离不开金融系统的资本形成机制,这也印证了资本形成机制是金融系统最为基本的职能之一。具体来看,对于产业层次间结构升级而言,资本形成机制和信用创造机制均在5%的显著性水平下为正,而且信用创造机制的影响系数更高。这表明产业层次的服务化依赖于良好的信用体系和完善的信用创造系统。换句话说,商业银行的高效运转是京津冀产业层次服务化的重要保障。对于制造业产业层次内结构升级而言,资本形成机制和风险分散机制均在1%的显著性水平下为正,且风险分散机制的影响系数更高。这主要是由于制造业尤其是高技术制造业资金投入大,经营风险高,故而风险分散机制的作用凸显。这也进一步表明制造业的转型升级离不开多样化和竞争性的金融体系,以实现制造业在创新发展过程中的成本降低和风险分散。

表3 京津冀金融业支持产业升级实证检验结果

(三) 京津冀协同发展战略的影响

京津冀协同发展是以有序疏解北京非首都功能、解决北京“大城市病”为基本出发点,旨在将京津冀地区打造成为世界级城市群的国家重大区域发展战略。以产业升级转型为重点领域的京津冀协同发展战略的实施对于京津冀地区非首都功能疏解与承接、产业链分工与协作乃至金融体制创新与改革都具有重要意义。在京津冀协同发展过程中,政府引导下的北京金融资源的溢出引导京津冀区域加强协作、推动京津冀产业结构向高质量发展。

一是金融引领产业转移。京津冀协同发展战略实施以来,租赁与商务服务业,科学研究、技术服务和地质勘探业,制造业以及金融业是北京向河北省投资金额排名靠前的主要行业;2015年以来,北京与津冀两地的技术合同成交额累计418.4亿元,年均增长超过30%[17]。产业转移的强化促进京津冀后发地区的资本形成与资本积累。

二是金融推动科技创新。科技创新是产业升级的助推器,金融推动科技创新是产业升级的基础。例如,2015年,北京中关村发展集团联合河北省保定市、天津市宝坻区等14家地方政府和金融机构共同发起设立中关村协同创新投资基金,设立多支面向各合作区域的协同发展子基金,促进创新资金共享。

三是创新金融机制。京津冀通过支持金融机构开展科技金融创新试点、创新金融服务等方式,拓展创新活动融资渠道,助推京津冀协同发展及科技体系建设。2016年,北京市推动中关村先行先试金融政策体系与天津市和河北省重点合作区域金融政策对接。

总之,京津冀协同发展战略通过强化区域协作、建设基础设施、创新体制机制等方式降低了京津冀金融支持产业发展的交易成本,促进金融系统的资本形成机制、信用创造机制和风险转移机制的有效实现,推动金融系统支持产业结构转型升级。

五、 结论与建议

(一) 研究结论

本文在梳理京津冀金融发展和产业结构特征的基础上,总结金融支持产业转型升级的资本形成机制、信用创造机制和风险分散机制,并从产业层次间结构和产业层次内结构的视角进行验证。研究发现:首先,京津冀地区金融体量增长迅速,金融产出不断提升,金融深度总体强化,金融结构持续优化,金融供给规模扩大,金融业在全国中的地位不断突出。然而,京津冀金融发展也存在一定问题,如信贷规模占比减少,占全国比重呈下降趋势;金融效率波动明显,易受外部因素影响和冲击;金融空间差异显著,金融资源高度集中在京津地区。其次,京津冀三次产业结构持续优化,京津冀产业内部结构愈加合理化与高级化,北京市第三产业处于绝对主导地位,天津市第三产业比重逐年加快上升,河北省处于产业结构升级的初级阶段和低水平服务化阶段。再次,金融业是京津冀产业升级的重要因素,京津冀金融发展不仅有助于推动产业结构从第二产业向第三产业演进,而且有助于制造业内部的高级化发展。最后,京津冀协同发展战略的实施有效降低了金融支持产业转型升级的交易成本,提高了金融支持产业转型升级的运行效率。

(二) 政策建议

综合考虑京津冀金融发展的特征与问题以及产业结构转型升级的过程,基于京津冀地区金融发展对产业转型升级的促进效应,提出以下京津冀地区金融发展推动产业升级的相关政策建议:

1. 扩大金融规模,提升金融效率

资本形成机制是金融发展作用于产业升级的主要机理之一。为此,京津冀地区应当深化金融改革,在有效监管的前提下活跃金融市场,鼓励金融新业态发展,扩大金融规模,尤其是促进河北省本地化金融机构发展,强化京津冀地区在全国金融竞争中的地位。在有效执行中央经济和金融政策的基础上,以降低金融风险和审慎处理不良资产为前提,结合本地实际将信贷资金向战略性新兴产业、高端制造业、现代服务业等未来产业方向引导,提升信贷资金周转率和使用质量。

2. 活跃资本市场,拓宽融资渠道

基于我国金融结构的间接融资和银行为主的特点,保险、证券等直接融资渠道发展相对滞后。作为我国金融业集聚区域,京津冀地区应当积极拓展直接融资渠道,提高将社会盈余资本转化为产业资本的能力,为全国直接融资市场发展作出示范。为此,京津冀应当尝试设立专项证券交易机构,集聚发展资金;同时充分利用境内外多层次资本市场,大力推进具备条件的企业通过上市、发债等方式进行直接融资,提高直接融资对京津冀重大项目建设以及京津冀科技成果孵化的支持。

3. 推动金融协作,缩小区域发展差距

考虑到京津冀发展差异,金融机构应当以京津冀协同发展和疏解非首都功能为契机,推动京津冀协同发展目标的实现。一是采用差异化的信贷政策,加大对河北省钢铁、水泥、玻璃等产业转型升级项目的信贷倾斜力度,对重大项目给予低利率、中长期贷款支持。二是继续推进北京、天津的高端金融资源与河北省的产业融资需求进行有效对接,最大限度地消除区域、机构分割对信贷资源流动的限制,加大对产业转移项目、传统产业转型等重点领域的信贷支持力度。

4. 发展本地化金融,引导金融产业集聚

京津冀地区金融集聚与产业升级间呈正向关系,因此京津冀地区应制定相应政策,引导金融产业在核心城市聚集,发挥金融集聚对产业升级的引导作用。在京津冀地区,除了北京、天津的金融中心之外,应主动调整和积极优化京津冀城市群的金融空间结构,在考虑城市群内部自身特征的基础上,助推石家庄、唐山、邯郸等地本地化银行业、保险业发展,加快雄安银行、雄安股权交易所等雄安新区金融资源发展与集聚,为区域化创新驱动发展提供资金支持和风险保障。

注释:

① 直接消耗系数是指某行业的金融业投入占该行业总中间投入的比重;投入比重是指某行业的金融业投入占金融业总投入的比重。

② 依据《高技术产业(制造业)分类2017》,国民经济行业中研发投入强度较高的制造业行业为高技术制造业,包括医药制造,航空、航天器及设备制造,电子及通信设备制造,计算机及办公设备制造,医疗仪器设备及仪器仪表制造,信息化学品制造等6大类。

③ 金融系统的风险分散功能不仅体现在其为资金盈余者提供多种金融工具组合、分散投资风险的途径,也体现在为资金需求者提供面对众多投资者、分散经营风险的方式。考虑到保险业是专门提供风险管理的金融行业,保险业发展在一定程度上能够测度区域风险转移的规模和风险管理的能力。由于保险业中人身保险业保险标的为身体和生命,财产保险业保险标的为财产及其相关经济利益,故而以财产保险深度作为区域风险分散水平的测度。