湖北贝母石油醚段的抗菌活性和化学成分研究

2020-12-18方诗琪黄东海艾伦强刘翠君何美军

方诗琪,李 宇,黄东海,艾伦强,3,刘翠君,3,何美军,3

(1.湖北省农业科学院中药材研究所,湖北 恩施 445000;2.国家中药材产业技术体系恩施综合试验站,湖北 恩施 445000;3.湖北省农业科技创新中心药材分中心,湖北 恩施 445000)

湖北贝母(Fritillaria hupehensis Hsiao et k. c.Hsia)为百合科植物,又称鄂贝、板贝、窑贝、奉贝[1],主产于鄂西、湘西北及川东等地区,安徽、河南也有少量分布。湖北贝母以地下鳞茎入药,具有清热润肺、化痰止咳的功效,常用于治疗热痰咳嗽、阴虚肺燥、痰核瘰疬、肺痈疮毒等症[2]。湖北贝母在《中国药典》[3]和《中国植物志》[4]中都有收录。湖北贝母作为鄂西南山区重要的经济支柱,受到了越来越多的重视[5]。

由于细菌耐药性和抗生素失效等问题,2017 年2 月27 日,世界卫生组织(WHO)发表了“全球优先事项”:研究抗生素以及抗性细菌,以指导新抗生素的研究、发现和开发[6]。为推动湖北贝母资源利用并挖掘新的抗生素以及解决抗生素失效等临床问题,本研究运用湖北贝母石油醚段对10 株临床耐药菌进行抗菌活性测试并探索了其抗菌机制,并在湖北贝母石油醚段的抗菌活性和机制探索的基础上对其进行了化学成分的初步探索。

1 材料与方法

1.1 仪器与材料

Bruker maXis 高分辨飞行时间质谱仪;Aglient Technologies 7890A/5975C GC-MS 联用 仪;Agilent 1260 高效液相色谱仪(配DAD 检测器),Phenomenex色谱柱(50 mm×4.6 mm,ODS 5 μm);Agilent Poroshell反相色谱柱120 EC-C18(4.6 mm×150 mm,4 μm);HS-GF254 硅胶薄层板;J&K 色谱纯乙腈。

所有临床致病菌经中国科学院南海海洋研究所中国科学院热带海洋生物资源与生态重点实验室鉴定。所用湖北贝母样品是采集于湖北省恩施市的人工种植品,经湖北省农业科学院中药材研究所由金文副研究员鉴定为湖北贝母鳞茎。

1.2 方法

1.2.1 湖北贝母石油醚段抗菌活性测试 409.8 g干燥湖北贝母磨成粉,加入60% 乙醇溶液2 L,冷浸24 h,200 W 超声提取30 min,过滤,滤液减压浓缩回收溶剂。浸膏用石油醚萃取3 次,每次2 L,分液,合并石油醚层,减压浓缩回收石油醚,得到石油醚段浸膏0.527 4 g。DMSO 溶解得到的石油醚组分浸膏(0.174 1 g/mL),用于后续致病菌相关试验。

采用滤纸片法[7]测定湖北贝母石油醚段对10株临床耐药菌的抑菌活性。DMSO 溶解湖北贝母石油醚段,用打孔器将滤纸打成直径6 mm 的圆片,灭菌后在培养箱中烘干。取100 μL 培养至OD600nm为0.6 的测试菌菌液与20 mL LB 固体培养基(微波炉融化,冷却至不烫手)混合均匀倒平板。将滤纸片置于混有菌液的培养基上,取5 μL 湖北贝母石油醚段(DMSO 溶液溶解)于滤纸片上,使滤纸片完全吸收。根据药理学试验方法判断:抑菌圈<10 mm 为耐药和无抑菌作用;10 mm 为轻度敏感;11~15 mm 为中度敏感;—16 mm 为高度敏感。抗生素的抑菌圈以临床和实验室标准(Clinical and Laboratory Standards Institute,CLSI)作为标准。

1.2.2 湖北贝母石油醚段抗菌活性MIC(最低抑菌浓度)/MBC(最低杀菌浓度)测定 采用稀释倒平板法(Pour plate method)[8]测定湖北贝母石油醚段对10 株临床耐药菌的MIC。用DMSO 溶液溶解湖北贝母石油醚段,加入到20 mL LB 固体培养基(微波炉融化,冷却至不烫手),形成系列含有不同湖北贝母石油醚段浓度(50、20、10、5、3、2、1、0.5、0.2、0.1 mg/mL)的平板。取10 μL 培养至OD600nm为0.6 的测试菌菌液于试验平板涂板,培养24 h,统计菌落数计算抑制率。

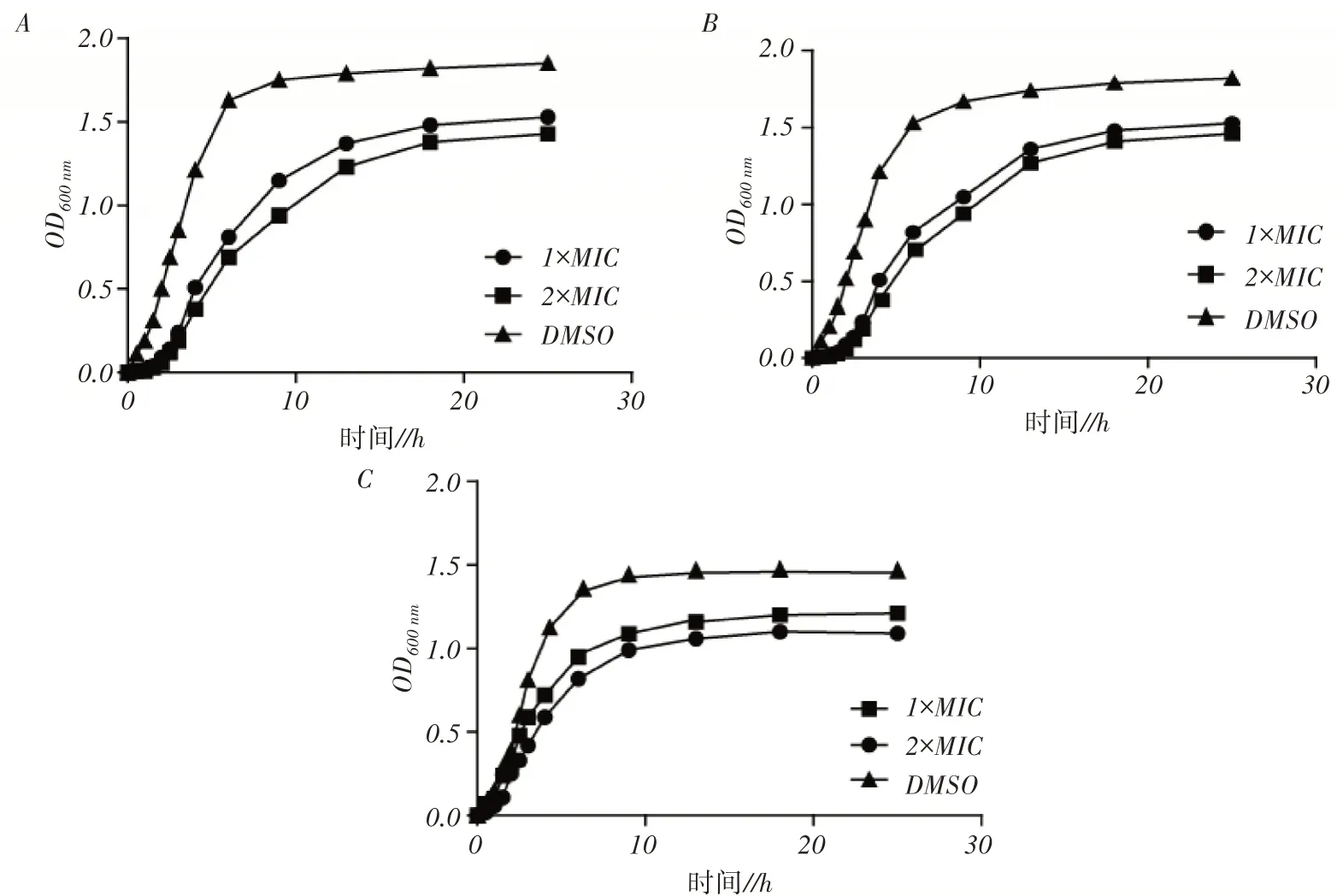

1.2.3 湖北贝母石油醚段对致病菌生长曲线影响检测 利用超微量紫外分光光度计[9]测定湖北贝母石油醚段对3 株生长抑制最明显的临床耐药菌(绿脓杆菌、苏云金芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌)生长的影响。接种0.5 mL 适宜浓度(约100 CFU/mL)的菌悬液至装有50 mL LB 培养基3 个250 mL 锥形瓶(高压灭菌)中,并编号为1、2、3。向1、2 号锥形瓶中分别加入使其终浓度达到1×MIC 和2×MIC,于37 ℃下150 r/min 培养24 h,期间每隔2 h 在无菌条件下取样,在600 nm 波长处测定并记录吸光度,绘制生长曲线。

1.2.4 湖北贝母石油醚段对致病菌菌液电导率影响检测 利用电导仪[10]测定湖北贝母石油醚段对3株生长抑制最明显的临床耐药菌(绿脓杆菌、苏云金芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌)的菌液离子浓度[10]。将生长对数期致病菌菌液用0.1 mol/L 磷酸缓冲液(pH 7.4)洗涤3 次,菌液浓度调到108CFU/mL,取5 mL,分别加入使其终浓度达到1×MIC 的湖北贝母石油醚段,每隔10 min 测定1 次电导率。

1.2.5 湖北贝母石油醚段对致病菌菌液内容物释放检测 利用超微量紫外分光光度计[11]测定湖北贝母石油醚段对3 株生长抑制最明显的临床耐药菌(绿脓杆菌、苏云金芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌)的菌液中菌液内容物释放。将生长对数期的50 mL 致病菌菌液在4 000 r/min 离心15 min 收集菌体,用0.1 mol/L 磷酸缓冲液(pH 7.4)洗涤3 次,90 mL 0.1 mol/L磷酸缓冲液(pH 7.4)重悬菌体,分装3 个100 mL 锥形瓶中,并标记为1、2、3 号,向1、2 号锥形瓶中分别加入湖北贝母石油醚段,使其终浓度达到1×MIC,以加有等体积DMSO 的3 号菌悬液为对照,将各锥形瓶置于37 ℃下150 r/min 培养6 h,期间每隔2 h在无菌条件下取样,菌悬液在8 000 r/min 离心5 min,取上清液在260 nm 波长处测定其吸光度以反映菌悬液中核酸等内容物含量。

1.2.6 湖北贝母石油醚段化合物GC-MS 分析 气相色谱条件:agilent 19091S-433 毛细管柱(HP-5MS 5% Phenyl Methyl Silox,30 m×250 μm);升温程序:60 ℃保持2 min,5 ℃/min 升至240 ℃,保持2 min,然后10 ℃/min 升至280 ℃,保持2 min,总运行时间23 min;进样口温度为250 ℃;载气为高纯度氦气(99.999%);流速为1.8 mL/min;进样量为5 μL;不分流。

质谱条件:电子轰击(EI)离子源;离子源温度230 ℃;四级杆温度150 ℃;电子能量70 eV,接口温度250 ℃,质量扫描范围30~500 amu,检索谱库为NIST08.LIB 标准谱库。

1.2.7 湖北贝母石油醚段化合物分离鉴定 称取干燥湖北贝母鳞茎20 kg,粉碎,过40 目筛,共用40 L的60% 乙醇溶液萃取,采用60% 乙醇溶液100 L 冷浸提取96 h,过滤,减压浓缩回收乙醇,得到浸膏800.27 g。浸膏加1 L 水悬浮,再加3 倍体积的石油醚萃取3 次,分液,合并石油醚相,减压回收石油醚,得到贝母石油醚段浸膏80.2 g。

湖北贝母石油醚段浸膏采用硅藻土拌样,硅胶柱层析(Φ10 cm×50 cm)分离,以石油醚/乙酸乙酯体系(100∶0、80∶20、50∶50、20∶80、0∶100,V/V)洗脱,得到8 个组分Fr.A1 至Fr.A8。根据HPLC 和TLC 分析结果,将Fr.A4 至Fr.A6 合并正向硅胶分离,以石油醚/氯仿体系(100∶0、98∶2、96∶4、94∶6、92∶8、90∶10、80∶20,V/V,下同)洗脱,得到10 个组分Fr.B1至Fr.B10。根据HPLC 分析,经半制备HPLC、ODS色 谱 柱(250 mm×10 mm,5 μm)分 离Fr. B5,以CH3CN/H2O(90∶10 至100∶0)体系洗脱30 min,流速为2.5 mL/min,得到化合物1(tR 21.7 min,4 mg)。组分Fr.B6 至Fr.B7 合并,经半制备HPLC、ODS 色谱柱分离,以CH3CN/H2O(85∶15)体系洗脱30 min,流速为2.5 mL/min,得到化合物3(tR 24.5 min,10 mg)。组分Fr.B8 走凝胶柱,以丙酮洗脱,得到化合物2(100 mg)。

2 结果与分析

2.1 湖北贝母石油醚段的抗菌活性

湖北贝母石油醚段浸膏为0.527 4 g,浸膏得率为0.129%。湖北贝母石油醚段对苏云金芽孢杆菌、绿脓杆菌有中度敏感抑制活性(抑菌圈为11~15 mm),对肺炎克雷伯杆菌ATCC13883、金黄色葡萄球菌ATCC29213、枯草芽孢杆菌有轻度敏感抑制活性(抑菌圈—10 mm)。

表1 湖北贝母石油醚段的抗菌活性

2.2 湖北贝母石油醚段抗菌活性MIC 和MBC

基于湖北贝母石油醚段对于苏云金芽孢杆菌、绿脓杆菌、肺炎克雷伯杆菌ATCC13883、金黄色葡萄球菌ATCC29213、枯草芽孢杆菌有中度或轻度敏感抑制活性,本研究进一步考察其对应的MIC 和MBC[12]。如果MBC/MIC>4,则认为抗生素具有抑菌作用;如果MBC/MIC<4,则认为具有杀菌作用[13]。湖北贝母石油醚段对3 株致病菌:苏云金芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、绿脓杆菌的MBC/MIC 均小于4.0,且其MIC 都在2 mg/mL 以下;对肺炎克雷伯杆菌ATCC13883、金黄色葡萄球菌ATCC29213 的MBC/MIC 大于4.0。

表2 湖北贝母石油醚段的抗菌MIC 和MBC

2.3 湖北贝母石油醚段对致病菌生长的影响

基于湖北贝母石油醚段对3 株致病菌:苏云金芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、绿脓杆菌的MBC/MIC 小于4.0,且其MIC 都在2 mg/mL 以下,本试验探究了湖北贝母石油醚段对这3 株致病菌生长过程的影响。生长曲线测定结果显示湖北贝母石油醚段对绿脓杆菌(图1A)、苏云金芽孢杆菌(图1B)、枯草芽孢杆菌(图1C)相对于各自细菌的对照组(DMSO)均有显著的抑制生长作用,试验组生长缓慢。随着处理浓度由1/2×MIC 升为1×MIC 时,菌体的生长进一步变缓。但湖北贝母石油醚段对3 种菌的抑制模式不尽相同,对于绿脓杆菌(图1A)、苏云金芽孢杆菌(图1B),在药物的作用下迟缓期明显增长,对数期的斜率变缓,从而达到抑制生长的结果;而对于枯草芽孢杆菌(图1C),药物没有将细菌大幅度阻遏在迟缓期,主要通过减缓对数期的斜率达到抑制生长。相较枯草芽孢杆菌(图1C)主要抑制对数期而言,湖北贝母石油醚段对于绿脓杆菌(图1A)、苏云金芽孢杆菌(图1B)抑制模式的抑制力度更大,这与前述抑菌圈试验以及MBC/MIC 的结果相互佐证。

图1 湖北贝母石油醚段对细菌生长曲线的影响

2.4 湖北贝母石油醚段对细菌膜通透性的影响

致病菌菌液电导率测定结果(图2)显示,湖北贝母石油醚段使得绿脓杆菌、苏云金芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌菌液的离子浓度先降低,再缓慢上升。推测其可能的机制是湖北贝母石油醚段中酚酸类有机酸根离子先结合到细胞膜表面,使得菌液离子浓度和电导率下降。有机酚酸根离子先结合到细胞膜表面后,与细胞膜前期静电相互作用,逐渐造成膜破坏、细菌细胞内钾离子、钠离子、氢离子、核酸等带电离子渗漏,从而抑制细菌生长,这与文献[14]报道基本一致。

2.5 湖北贝母石油醚段对菌悬液中大分子内容物含量的影响

超微量紫外分光光度计测定结果(图3)显示,湖北贝母石油醚段使得绿脓杆菌、苏云金芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌菌液中核酸浓度随时间上升。推测其可能的机制是湖北贝母石油醚段中的酚酸类有机酸根离子先结合到细胞膜表面后,与细胞膜前期静电相互作用,逐渐造成膜破坏、细菌细胞内大分子核酸、蛋白质等渗漏,从而抑制细菌生长,这与文献[15]报道基本一致。

图2 湖北贝母石油醚段对致病菌菌液电导率的影响

图3 湖北贝母石油醚段对菌悬液中核酸类物质含量的影响

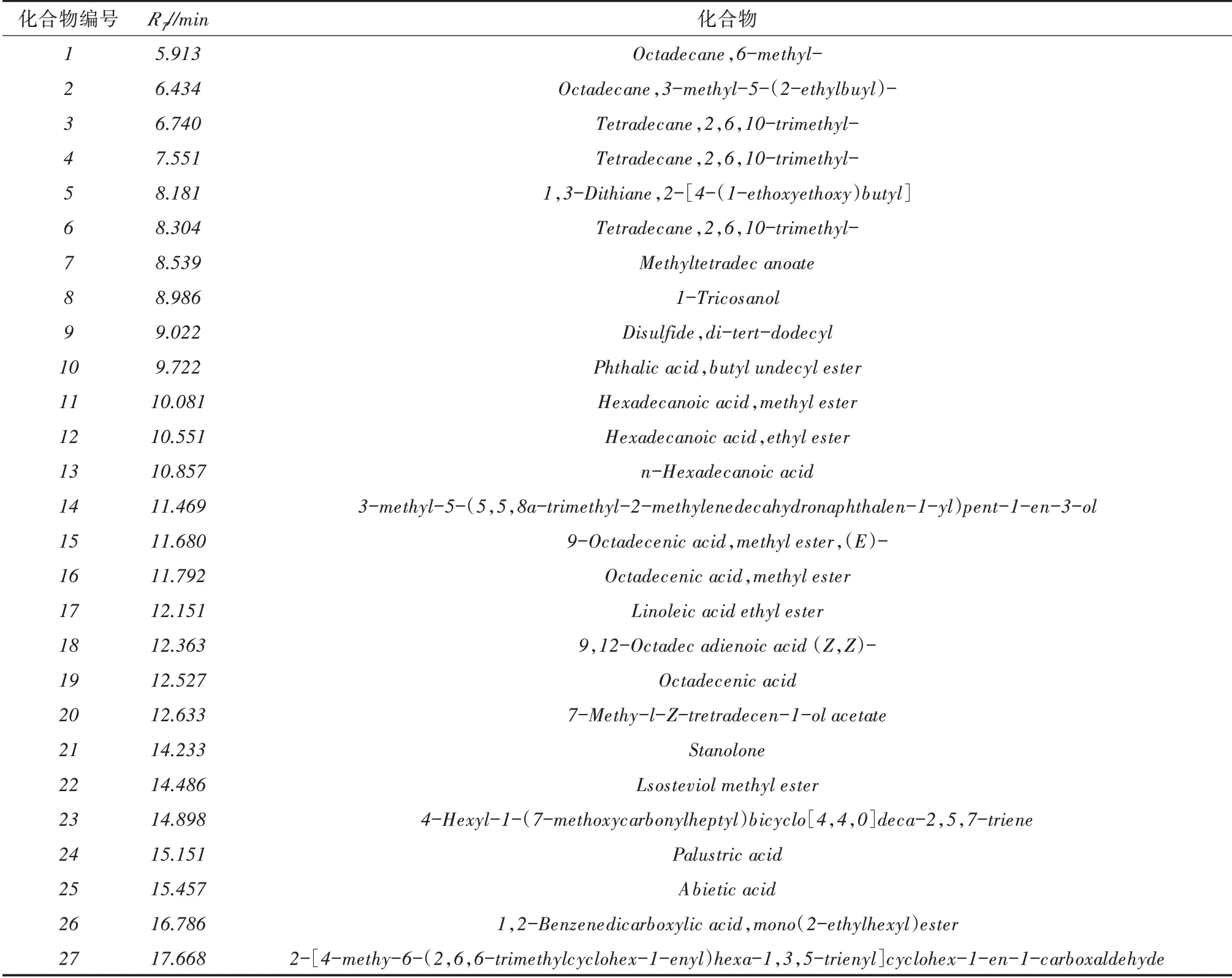

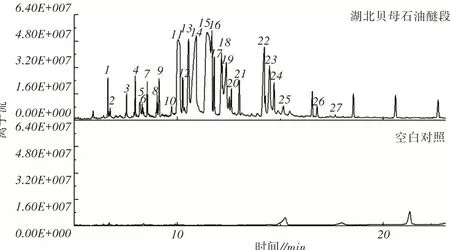

2.6 湖北贝母石油醚段化合物分离鉴定

湖北贝母石油醚段挥发油用丙酮稀释,得到了湖北贝母石油醚段GC-MS 总离子流,并根据保留时间和质谱数据与NIST08.LIB 标准谱库进行了比对,得到了对应的27 种化合物(图4)。从表3 可以看出,GC-MS 成分中含有较多的脂肪酸类化合物和甾醇类化合物,对湖北贝母石油醚段化合物的分离鉴定提供了指导。

3 结论

本试验研究发现湖北贝母石油醚段对苏云金芽孢杆菌、绿脓杆菌有中度敏感抑制活性,对肺炎克雷伯杆菌ATCC13883、金黄色葡萄球菌ATCC29213、枯草芽孢杆菌有轻度敏感抑制活性。通过抗菌机制探索,湖北贝母石油醚段很可能通过破坏细胞膜,造成细菌细胞内K+、Na+、H+等带电离子渗漏以及一些大分子胞内物质的泄漏,从而减缓了苏云金芽孢杆菌、枯草芽孢杆菌、绿脓杆菌生长,达到抗菌的效果。由于湖北贝母石油醚段有抗菌活性,本研究进而对湖北贝母石油醚段成分进行了探索,获得了湖北贝母石油醚段GC-MS 总离子流,并根据保留时间和质谱数据与NIST08.LIB 标准谱库进行了比对,得到了对应总离子流中27 种化合物。湖北贝母石油醚段的优良抗菌活性和抗菌广谱性为研发优质植物来源的天然抗生素提供了基础。

表3 湖北贝母石油醚段主要成分

图4 湖北贝母石油醚段GC-MS 总离子流