对史诗的概念、内涵及外延的探讨

2020-12-18曼秀仁青道吉

曼秀·仁青道吉

(西北民族大学格萨尔研究中心,甘肃 兰州 730030)

目前,我国史诗学界公认:“到上个世纪末,劳里·航柯(Lauri Honko)对印度西里人(Siri)的口传史诗的研究,标志着西方史诗观念和研究范式的转移。在他看来,史诗的范例是多样的,他在史诗与特定的传统社区的紧密联系中发现了史诗的活力,他提出的关于史诗的新观念,贯彻了文化多样性的思想。由此可以预示,21世纪的史诗研究将是多元化的。以往那种以《荷马史诗》为范例,取例西方的史诗研究范式,将逐渐成为历史。”[1]

俄罗斯史诗学界也认为,史诗研究先有神话学派,后来是历史学派,现在是后民俗学派。事实是,史诗传统既有口头的、民俗的,也有历史的、文本的。研究《格萨尔》各类版本发现:一部《格萨尔》手抄本传承几百年下来弥足珍贵,雪域高原本来就缺乏笔墨纸张,能传承下来更需要一代又一代传承人坚定的信仰;不仅获得民间的认可,而且经过先贤大德的修缮,最终付诸于寺院印经院雕刻模版印刷。所以说,流传至今的《格萨尔》九大木刻本都是精华中的精华。颇罗鼐(1689—1747年)时期编纂《霍岭大战》,先由德格·夏茸牵头,召集囊谦的拉旺仁增、德格的才仁东珠、昌都的香鲁平措、岭地的拉乌扎西等20余位《格萨尔》艺人来说唱、互相补充并汇总,再由阿旺旦增平措和陈里塔确旺杰二人于1735年左右誊写完成。从事史诗研究,我们不能本末倒置或舍本求末,忽略史诗学史上的源头:柏拉图、亚里士多德、塔索、黑格尔等。简要回顾大师们对于史诗的解读,进而总结英雄史诗的四大属性,对今天的史诗学界全面掌握史诗学史的传统,弥补史诗基础研究的薄弱环节,尤为重要。

一、几位大师对史诗的论述

黑格尔指出:“‘史诗’在希腊文里是epǒs,原义是‘平话’或故事。”[2]这里提到的“平话”是指古希腊的说唱。如何正确理解史诗的概念、内涵以及外延,需要正本清源,下面我们按照历史时间线索回顾一下几位大师对史诗的论述。

(一)柏拉图(前429—前347年)

在柏拉图时代,古希腊人民传唱《荷马史诗》已经不止500年。柏拉图认为:“那些创作史诗的诗人都是非常杰出的,他们的才能绝不是来自某一门技艺,而是来自灵感,他们在拥有灵感的时候,把那些令人敬佩的诗句全都说了出来。”[3]304-305那个时代,还没有“艺人”和“民间文学”的清晰概念,而任何一部史诗都应有最初的个人或团体性的说唱者,被最初的受听众全面接受而传播开来和继承下去已经具有共识。柏拉图强调“诗人”能说唱史诗并不是像某人到某个名铁匠处学习打铁那样拜师求艺,而是关乎于“诗人”有没有“拥有灵感”。那么“诗人”该怎样获得“灵感”呢?柏拉图认为:“使你擅长解说荷马的才能不是一门技艺,而是一种神圣的力量,它像欧里庇得斯所说的磁石一样在推动着你……你们这些颂诗人和演员是中间环节,最初的一环是诗人本身。但是最初对这些环节产生吸引力的是神,是他在愿意这样做的时候吸引着人们的灵魂,使吸引力在他们之间传递。就这样,从最初的磁石开始,形成一条伟大的链条,合唱队的舞蹈演员、大大小小的乐师,全都斜挂在由缪斯吸引的那些铁环上。”[3]304-305这就是柏拉图著名的“艺术链”之说:由于磁石不仅自身具有吸铁的能力,而且能将磁力传给其所吸住的铁环,使铁环也能像磁石一样吸引其他铁环,许多铁环悬挂在一起,由此形成一条很长的铁链。这是一条由许多环节构成的艺术活动的链条。最初的磁石是缪斯,链条的两端一是“诗人”,二是观众,中间有伴奏、伴舞,还有合唱。观众是链条的一环,因为观众的阵阵掌声或赞许的目光,都能使缪斯传给“诗人”的吸引力更强、更大。柏拉图认为史诗不仅具有娱乐的功能,还有教育的功能。史诗能让一个人系统规划自己的人生,作为“诗人”也应该以寓教于乐为己任。但是,他的学生亚里士多德并不赞同他的这些观点。

柏拉图的“艺术链”,与《格萨尔》说唱艺人中的“神授说”比较接近。柏拉图所述“缪斯”相当于格萨尔艺人的“神灵附体”,这个“神灵”多是格萨尔王麾下的大将转世或其他神灵。

(二)亚里士多德(前384—前322年)

亚里士多德认为:“史诗的种类也应和悲剧的相同,即分简单史诗,复杂史诗,‘性格’史诗和苦难史诗;史诗的成分(缺少歌曲与“形象”)也应和悲剧的相同,因为史诗里也必需有“突转”“发现”与苦难。”[4]85这就道出了与他老师柏拉图不一样的观点。柏拉图认为一个人不能长期沉迷于悲剧,但是亚里士多德认为史诗的种类和成分都与悲剧相同,而且还必须有“突转”“发现”与苦难。他甚至认为只有悲剧的“思想”才是最深刻的。“《伊利亚特》是简单史诗兼苦难史诗,《奥德赛》是复杂史诗(因为处处有“发现”)兼“性格”史诗;此外,这两首诗的言词与“思想”也登峰造极。”[4]85他认为从悲剧中能得到鼓舞,从悲剧中能汲取力量。这也是非常符合雪域高原藏族人民的艺术表现的。藏族民间有很多抒情长诗是悲剧的,都有各自的曲调。比如:《玉达盖让》唱出了一个去欧拉部落抢马的男子在枪杀追赶者后,被自己的维斯部落驱逐出境的感慨;《达尼多》唱出了一对恋爱中的情侣被家人强行拆散后各自完婚,但是两人继续约会被发现后女方遭遇毒打致死的无奈;《囊拉桑吉》唱出了尖扎地区囊拉桑吉的3个儿子在前往拉卜楞寺就医途中,被乱军俘虏后因不肯投降而惨遭杀头的悲壮。这些叙事长诗都以悲剧见长,小时候亲眼见过有些人哭着唱,很多人哭着听,随后大家一起同仇敌忾,等等。

亚里士多德还指出古希腊的说唱是怎样的。他说:“史诗与悲剧相同的地方,只在于史诗也用‘韵文’来摹仿严肃的行动,规模也大;不同的地方,在于史诗纯粹用‘韵文’,而且是用叙述体;就长短而论,悲剧力图以太阳的一周为限,或者不起什么变化,史诗则不受时间的限制。”[4]17他所指的“纯粹用‘韵文’”是:悲剧用三双音步短长格,而史诗用六音步长短短格。

知乎网解释:汉语诗词要平仄押韵,古希腊语诗歌则要求长短音节的秩序,无需押韵。长短短格读起来,大体上是“咚呲呲 咚呲呲……”的节奏(一个“咚”持续长度大约等于两个“呲”)。例如荷马的:

我用“.”隔开音节,用“|”隔开音步:

μ□.νι.ν□- | ει.δε.θε- | áΠη | λη.ïá.δε- | ω.□.χι | λ□.οζ

读来节奏是:咚呲呲咚呲呲咚咚咚呲呲咚呲呲咚呲[5]。

《荷马史诗》是以说唱形式流传下来的。“13世纪以前,欧洲的音乐包括古希腊音乐均为单声部音乐,并受到严格的诗歌韵律[音节长短]的支配,主要以独唱、齐唱、领唱、说唱和吟唱为歌唱形式,并产生了一批出色的作品,如《荷马史诗》的《伊利亚特》《奥德赛》等,可以说这是比较初期的音乐表现形式。”[6]而藏语的押韵与汉语诗词的押韵不一样,藏语讲究的是顺口以及带重音的节奏感。像德格地区,笔者就见过整个村落的十几个年轻人同时说唱一部《格萨尔》,他们在唱的时候感觉是处于一种休息或消遣的状态,在说的时候加快语速、节奏,铿锵有力。当然,用本民族的习惯来解释本民族的史诗,亚里士多德的这种对史诗的解读一直影响到了欧洲文艺复兴时代。

(三)塔索(1544—1595年)

欧洲文艺复兴时代,意大利学者塔索总结了古希腊的史诗观,把深奥、晦涩的“古希腊韵文”用他自己的语言解读出来。他说:“英雄史诗是对于光辉的、伟大的和完美的行为的模仿;它采用卓绝的韵文描述情节;借助惊奇来激动人的心灵;从而以这种方式来给人教益。”[7]这里谈到的“卓绝的韵文”,显然是对古希腊的“史诗用六音步长短短格”的抽象概况,力图让人明白史诗的韵文绝非一般的韵文,就好像《格萨尔》中说唱到:“上岭赛巴八部,赛巴尼奔达雅;中岭翁布六部,翁布阿努华桑;下岭牟姜四部,牟姜仁钦达鲁。”在平铺直叙的语调当中介绍什么是岭国六部中的上、中、下岭及其首领;还要提醒受听众注意岭国敦氏族王系中的长、中、幼三支首领,比如:“长支虎穴斑斓,拉布南卡森协;中支珍珠相串,岭沁塔尉索南;幼支矛头簇拥,吉本戎擦查根。”《格萨尔》的原文说唱,不仅具有上中下岭、长中幼支等节奏上的变化,还有部落名称冠以首领的韵味,以及形容氏族血统的形象比喻,使得说唱者朗朗上口,受听众了然于心。

但是,塔索在力图用一种形容词模式让人理解古希腊史诗术语的同时,也把古希腊的史诗概念泛化了,比如说什么样的行为才能算作“光辉的、伟大的和完美的行为”呢?还有什么样的“惊奇”能够“激动人的心灵”呢?是柏拉图所谓的“那些令人敬佩的诗句”,还是亚里士多德所谓的“严肃的行动,规模也大”呢?也许通过他本人的代表作《被解放的耶路撒冷》(1575)能够解读一二,比如英雄们为了信仰和民族利益把战死沙场当做最无上的荣耀和追求,这也就导致了英雄们都是有情人难成眷属,强调了一种悲剧。但在构思和创作上却很难找到恰当的语言来表现全民族的事迹,这在以后的德国古典美学的文论中将会着重强调。“安东尼奥·明图尔诺《诗的艺术》(1564),卡斯特尔韦特罗《亚里士多德〈诗学〉诠释》(1576),塔索《论英雄史诗》(1594)等都对史诗进行了多方面的阐述。这些论述中,虽不乏某些真知灼见的光芒,但总体而言,论题相对狭窄,对于深刻地认识和阐释史诗,贡献不大。”[8]48

(四)别林斯基(1811—1848年)

俄国文艺评论家别林斯基认为:“史诗是在民族意识刚刚觉醒时,诗领域中的第一颗成熟的果实。史诗只能在一个民族的幼年期出现,在那个时期,民族生活还没有分成两个对立面——诗和散文,民族的历史还只是传说,它对世界所抱的概念还是宗教的概念,而它的精力和朝气勃勃的活动只呈现在英雄的业绩中。”[9]180-181这种诗和散文的区别,黑格尔也说过,诗人就像一只断了线的风筝,违反清醒的按部就班的知解力,趁着沉醉状态的灵感在高空飞转,仿佛被一种力量控制住,不由自主地被它的一股热风卷着走。再说直白一点,诗歌是不需要讲道理、讲逻辑的,而散文却需要。这里所谓的散文,讲的都是黑格尔们(德国古典美学的文论)的含义,有点类似于写实。所以别林斯基的观点与黑格尔强调的现代社会不可能产生史诗是一样的。

别林斯基还把史诗和小说做了比较,认为长篇小说还有一个绝大的优点:“个人生活可以充作它的内容,却不能充作英雄史诗的内容;古代世界固然有社会、国家、民族,但是没有作为个别的、特殊的个性而存在的人,因此在希腊人的史诗里,就像在他们的戏剧里一样,只能有民族的代表人物——半人半神、英雄和国王。而在长篇小说中,生活是在人的里面,诸如人的心灵的秘密,人的灵魂,人的命运以及这命运和民族生活的一切关系等——这都构成长篇小说的丰富的主题。”[9]179这也与黑格尔认为硬要拿一种文体算作史诗的延续,那就只能是各种小说的观点一样。

别林斯基有没有与黑格尔不一样的观点呢?还是有一点,黑格尔认为只能有民族史诗,不能有世界史诗或全人类史诗。至于全世界和全人类,那是人类思维的最高阶段——哲学思考的范围。但是,别林斯基不太同意黑格尔的说法,他强调一种典范或标准:“什么是史诗的叙事诗?它是这样一种历史事件的理想化的表现,这种历史事件必须有全民族参与其中、它和民族的宗教、道德和政治生活融汇一起,并对民族命运有着重大的影响。当然,假如这事件所涉及的不只是一个民族,而且是全人类,——那么,这篇叙事诗就更接近史诗的典范(标准)。”[9]197别林斯基的这种观点显然属于黑格尔所谓的浪漫史诗或特殊史诗的概念,如果硬要坚持这个观点,那就等于又一次泛化了黑格尔的史诗概念。

(五)马克思(1818—1883年)、恩格斯(1820—1895年)

伟大的革命导师马克思、恩格斯对《荷马史诗》也作了深入的研究,并给予非常高的评价。关于史诗产生的历史阶段,马克思有这样一段论述:“阿喀琉斯能够同火药和弹丸并存吗?或者《伊利亚特》能够同活字盘甚至印刷机并存吗?随着印刷机的出现,歌谣、传说和诗神缪斯岂不是必然要绝迹,因而史诗的必要条件岂不是要消失吗?”[10]113正如黑格尔所言,因为整个现代世界情况是受散文似的秩序支配的,与我们对史诗所要求的必不可少的条件完全背道而驰。马克思进而指出史诗的民族性,认为“希腊神话不只是希腊艺术的武库,而且是它的土壤。”所以“埃及神话决不能成为希腊艺术的土壤和母胎。”[10]113这里的希腊艺术当然包含了《荷马史诗》。马克思称《伊利亚特》是“一切时代最宏伟的英雄史诗”,并认为《荷马史诗》“仍然能够给我们以艺术享受,而且就某些方面来说还是一种规范和高不可及的范本。”[10]114

《家庭、私有制和国家的起源》是一部重要的马克思主义经典著作。恩格斯在撰写这部经典著作时,曾经引用《荷马史诗》来说明人类社会野蛮时代高级阶段,即从原始社会向奴隶社会过渡时期的生活水平、妇女在家庭中的地位和希腊氏族社会的状况。他进而指出,“野蛮时代高级阶段的全盛时期,我们在荷马的史诗中,特别是在《伊利亚特》中可以看到。完善的铁器、风箱、手磨、陶工的辘轳、榨油和酿酒、转为手工艺的发达的金属加工、货车和战车、用圆木和木板造船、作为艺术的建筑术的萌芽、由设雉堞和炮楼的城墙围绕起来的城市、荷马的史诗以及全部神话——这就是希腊人由野蛮时代带入文明时代的主要遗产。”[11]22至于妇女在家庭中的地位,恩格斯说:“正如马克思所指出的,神话中的女神的地位表明,在更早的时期妇女还享有比较自由和比较受尊敬的地位,但是到了英雄时代,我们就看到妇女已经由于男子的统治和女奴隶的竞争而降低了。只要读一下《奥德赛》,就可以看到特里曼珠是怎样打断他母亲的话并迫使她缄默。”[11]57-58这里提到的特里曼珠训斥他的母亲潘奈洛佩不要总是呆在求婚者之中,并命令她的原话是:“现在你还是回房去操持自己的事情,看守机杼和纺锤,吩咐那些女仆们认真把活干,谈话是所有男人们的事情,尤其是我,因为这个家的权力属于我。”[12]在古希腊的英雄时代,妇女不能与丈夫同桌进餐;对丈夫要称呼“主人”;在公共场合要掩面等。所以,恩格斯说:“为此,就需要妻子方面的一夫一妻制,而不是丈夫方面的一夫一妻制,所以这种妻子方面的一夫一妻制根本没有妨碍丈夫的公开的或秘密的多偶制。”[11]71恩格斯还曾经用“阿喀琉斯的脚踵”来比喻有致命弱点的法国宪法,也曾对黑格尔的史诗研究做了研究,他还劝人读一读黑格尔的《美学》,并且赞誉道:“只要您稍微读进去,就会赞叹不已。”[13]

(六)高尔基(1868—1936年)

无产阶级作家高尔基说:“英雄史诗是人民的自我认识和自我要求的宝藏。于是神话与史诗结合起来,因为人民塑造了史诗的人物,就把集体精神的一切能力都赋予这人物,使他能够与神对抗,甚至把他看作与神同等……只有集体的绝大力量,才能使神话和史诗具有至今仍不可超越的思想与形式完全和谐的美……只有在全体人民的全面思维的条件下,才能创造出来。多少世纪以来,个人的创作就没有产生过足以与《伊利亚特》或《卡列瓦剌》媲美的史诗。”[14]高尔基的这段言论,其实就是对黑格尔的史诗观的一种解读。因为黑格尔说过:“每一个伟大的民族都有这样绝对原始的书,来表现全民族的原始精神。在这个意义上,史诗这种纪念坊简直就是一个民族所特有的意识基础。”但是高尔基的“只有在全体人民的全面思维的条件下,才能创造出来”与黑格尔是不一致的,黑格尔把艺人叫做诗人,他还认为一部完整的史诗应该是一个诗人的独立作品,而不认为史诗起源于民间歌唱,在流传中陆续增删修改成的,黑格尔时代还没有这种集体创作的概念。

黑格尔强调最适合史诗的情节是战争,因为战争会让全民参与,把人民的英勇铺开来写;而高尔基强调的是史诗的创作需要全民思维,才能创造出来。这与当时欧洲兴起的民间文化和民俗学有关,比如德国的格林兄(1785—1863年)弟(1786—1859年)搜集民间故事,英国学者汤姆斯在1846年创用“民俗”概念,泰勒在1871年撰写《原始文化》等。

其实高尔基强调的全民思维就像《格萨尔》艺人一样,不管是青海玉树、果洛的《格萨尔》艺人,还是西藏昌都、那曲的《格萨尔》艺人,抑或云南德钦、四川甘孜、甘肃甘南等地的《格萨尔》艺人,都在下意识地遵循着“传统《格萨尔》早期版本”所具有的“唱词、情节、氏族部落”三大内容结构和“曲调、古字词、措辞”三大语言特色[15],如《格萨尔》唱词里自我介绍部分,格萨尔王抑强扶弱的故事情节,再如《格萨尔》里丹玛的坐骑是红色的(或者是蓝人蓝坐骑),而且擅长于抛石器(其实丹玛擅长于射箭,抛石器是噶岱的看家本领)等。所以说“《格萨尔》史诗的六大特征”[16]就是藏民族“全体人民的全面思维的条件下,才能创造出来”的。大部分艺人都会遵从三大内容结构和三大语言特色。当然,作为一名现代艺人对把握三大语言特色中的“古字词”是有难度的。因此,我们在整理《格萨尔文库》的时候就偏重于“传统《格萨尔》早期版本”,即《格萨尔》木刻本和手抄本的善本。

(七)钟敬文(1903—2002年)、陶立璠(1938—)

将国外对史诗的这些评论译介到中国,大致是20世纪以后。我国民俗学家钟敬文先生于1980年出版的《民间文学概论》中总结道:“史诗是文学,也是历史;既是珍贵的文化遗产,也是各民族人民早期生活的百科全书。”[17]285并且指出:“史诗英雄一般都是民族精神的化身。”[17]290他的这两个观点都是对前人研究的解读。其中前一句是对黑格尔的“这样一部史诗集,如果不包括后来的人工仿制品,就会成为一种民族精神标本的展览馆”,以及高尔基的“英雄史诗是人民的自我认识和自我要求的宝藏”的解读,后一句是对黑格尔的“一种民族精神的全部世界观和客观存在,经过由它本身所对象化的具体形象,即实际发生的事迹,就形成了正式史诗的内容和形式”[2]107,以及“一切真正原始的史诗对表现在伦理的家庭生活,战争与和平时期社会生活情况,乃至需要、技艺、习俗和兴趣等方面的民族精神,也就是一个民族在整个历史阶段的意识方式,都要描绘出一幅图画”[2]122的解读。

钟敬文认为:“根据所反映的内容,史诗可分为两大类:创世史诗和英雄史诗。”[17]285-286提出“创世史诗,也有人称作是‘原始性’史诗或神话史诗,这是一个民族最早集体创作的长篇作品。”[1]286还举例道:“在我国纳西族、瑶族、白族流传的各种不同的《创世纪》、彝族的《梅葛》《阿细人的歌》,还有《苗族之歌》等,都属于这一类型的史诗。”[17]2861984年,由湖北省神农架林区文化干部胡崇峻发现的《黑暗传》被百度等网络媒体宣传为汉民族首部创世史诗,2002年被长江文艺出版社在封面题词“汉民族首部神话史诗”出版。但是中央民族大学陶立璠教授于1990年指出:“关于史诗的分类,有些著作分为创世史诗(或古老史诗、原始性史诗)和英雄史诗,这种分类是否恰当,有待讨论。创世史诗或创世纪,严格说来不属于史诗范畴,而属于神话范畴。前面讲到各民族的英雄神话、民族族源神话、民族迁徙神话,确曾起过神话与史诗的纽带作用。在各民族的创世纪中,表现得尤为明显。但创世纪和后世的英雄史诗在性质上是有区别的。即创世纪中的英雄,神性超过人性,在创作上幻想代替了现实。”[18]

下文主要介绍和探讨黑格尔的史诗观。

二、黑格尔的史诗观

黑格尔提出“正式的史诗”,是含蓄地指出了既不能像亚里士多德那样用“悲剧的分类法”(1)参见亚理斯多德所著《诗学》,罗念生译,北京:人民文学出版社1962年版,第85页。“史诗的种类也应和悲剧的相同,即分简单史诗,复杂史诗,‘性格’史诗和苦难史诗;史诗的成分[缺少歌曲与‘形象’]也应和悲剧的相同,因为史诗里也必需有‘突转’‘发现’与‘苦难’。”给史诗分类,也不能把非英雄史诗列入正式史诗。且不论箴铭、格言、教科诗、宇宙谱、神谱等不能列入史诗,就连但丁的《神曲》和《罗摩衍那》都只能算是特殊史诗。黑格尔认为:“在上述那些一般不加讨论的史诗品种里,语调虽是史诗的,内容却不真正是诗的。因为从确定的材料来看,道德箴规和哲学格言都还停留在抽象的一般上,而真正是诗的内容却须把具体的精神意蕴体现于具有个性的形象。”[2]107所以说箴铭、格言等处在理论说教的初级阶段,虽然具有一定的普遍性,但是和教科诗、宇宙谱、神谱等一样,都不具有体现精神意蕴的个性的形象,即缺乏真正是人类的现实生活。

那么怎样才算是一部正式的史诗呢?“至于史诗以叙事为职责,就须用一件动作(情节)的过程为对象,而这一动作在它的情境和广泛的联系上,须使人认识到它是一件与一个民族和一个时代的本身完整的世界密切相关的意义深远的事迹。所以一种民族精神的全部世界观和客观存在,经过由它本身所对象化的具体形象,即实际发生的事迹,就形成了正式史诗的内容和形式。”[2]107黑格尔指出了“一件动作(情节)的过程”实际上是与“一种民族精神”相关的“实际发生的事迹”。而这个事迹最好是一场实际发生的战争,因为“只有一个民族对另一个民族的战争才真正有史诗性质。改朝换代的斗争、内战和市民骚动则只宜用作戏剧题材。”[2]128但是这场民族间的战争,史诗方应该是正义的,而不是出于主观私图或是奴役其他民族的动机。所以他强调:“不是互相敌视的民族之间的每一场普通战争都有史诗的性质。这里还要加上第三个因素,这就是要有世界历史的辩护理由,一个民族才可以对另一个民族进行战争。”[2]129这里说的世界历史的辩护理由,就是指战争的正义性,也就是塔索所谓的“光辉的、伟大的和完美的行为”。换句话说,史诗就是客观地、实事求是地描述一种民族精神的人格化和象征化,也就是史诗中的英雄人物。这里的客观性,就是指“民族理想和个人理想还没有分裂,到了后来民族与个人在意识形态上分裂了,个人本身的情感和意志也分裂了,于是史诗就让位给偏重主体情感的抒情诗和偏重表现主体性格于客观事迹的戏剧体诗。”[2]111简单地说,就连诗人自己的情感也不应该在史诗里出现,比如但丁的《神曲》不能算是正式史诗,就是因为诗人自己出现在作品里。史诗不仅可以写内心,还可以写人物动作,但是要力求客观描写。把抒情的东西当做已经发生过的事,已经说过的话和已经想过的思想来叙述,尽量避免戏剧里那种喋喋不休的对话和辩论。“史诗尽管有较多的节外生枝,并且由于各部分有较大的独立性,联系是比较松散的。我们却不能因此就设想史诗可以无休止地一直歌唱下去,史诗像其他诗作品一样,也须构成一个本身完满的有机整体,只是它的进展却保持着客观的平静,便于我们能对个别细节以及生动现实的图景发生兴趣。”[2]108

黑格尔认为正式史诗有三大特征:

(一)正义的战争最适合表现还没有发展到国家层面的一个民族的独特精神。

(二)情节和人物都有客观性,主观的目的只能通过具体的英雄的个性来展示,人物的缺点并不损害他的形象,强调一种命运。

(三)客观描写内心和动作,可以有节外生枝,但必须是一个完满的整体。

也就是说,黑格尔总结了正式史诗的概念:正式史诗就是通过历史上一场正义的战争客观性地、实事求是地、完整地描述一种正义方的民族精神被英雄人物的个性来展示的说唱体长诗。这种文体绝非是偏重主体情感的抒情诗和偏重主体性格于客观事迹的戏剧所能企及的。他还指出:“史诗这种纪念坊简直就是一个民族所特有的意识基础。如果把这些史诗性的圣经搜集成一部集子,那会是引人入胜的。这样一部史诗集,如果不包括后来的人工仿制品,就会成为一种民族精神标本的展览馆。”[2]108

黑格尔所谓的“正式史诗”就是英雄史诗。黑格尔以此否定了“箴铭、格言和哲学的教科诗、宇宙谱和神谱”等雏形史诗的不完备性:箴铭、格言的内容不是史诗的;哲学的教科诗倾向于抒情诗的语调;宇宙谱往往是离奇怪诞的神话;神谱也愈来愈少用象征的方式,缺乏史诗所应有的圆满刻画。但也肯定了它们具有客观性和实事求是的史诗性质。黑格尔也用正式史诗否定了特殊史诗或浪漫史诗的主观性,比如但丁的《神曲》和《罗摩衍那》都只能算是特殊史诗,但丁不仅出现在自己的作品中,这位大胆的诗人还借上帝的名义把一些不同宗教的历史名人打下地狱,又让另外一些不同教派的历史名人在净界洗罪;《罗摩衍那》和《摩诃波罗多》整体性不好,许多互不相干的情节让人怀疑是后来为了说教而增补上去的;再往后就会出现浪漫型的史诗,比如《奥森的诗》就是整个语调遭遇近代化;塔索的《耶路撒冷的解放》很难找到恰当的语言来表现全民族的事迹;弥尔顿的《失乐园》缺乏客观态度,以及抒情诗的奔放和倾向于道德教训,以致于最后的史诗领域被各种小说替代,但是黑格尔也肯定了它们的史诗领域。

提到史诗的分类,就有必要再梳理一下亚里士多德和黑格尔的观点。亚里士多德认为:“史诗的种类也应和悲剧的相同,即分简单史诗、复杂史诗、‘性格’史诗和苦难史诗。史诗的成分[缺少歌曲与‘形象’]也应和悲剧的相同,因为史诗里也必需有‘突转’‘发现’与‘苦难’。”在这里,古希腊的悲剧分复杂悲剧、苦难悲剧、性格悲剧、穿插悲剧四种,但是因为史诗属于穿插剧,亚里士多德把它改成了简单史诗。他说:“《伊利亚特》是简单史诗兼苦难史诗,《奥德赛》是复杂史诗(因为处处有‘发现’)兼‘性格’史诗。此外,这两首诗的言词与‘思想’也登峰造极。”但是,时过两千年后,黑格尔提出了“正式史诗”的理念并总结了三大特征。

从黑格尔结合史诗的一般性质对雏形史诗的否定,结合正式史诗的特征对正式史诗的肯定,以及结合史诗的发展史对特殊史诗或浪漫史诗的否定可以看出:黑格尔的史诗观带有他自己的辩证法思想,从雏形史诗到正式史诗,再到特殊史诗或浪漫史诗,都遵从了一个否定之否定的规律,史诗的发展呈现出螺旋形的发展趋势,只不过最终的领域被各种小说替代。黑格尔的否定不是全面彻底的否定,而是具有肯定因素包含在内的否定,否定的结果也不是消失为空无,而是有新的内容、新的形式出现。比如黑格尔否定了雏形史诗的不完备性,但也肯定了它们具有客观性和实事求是的史诗性质;如否定了特殊史诗或浪漫史诗的主观性,但也肯定了它们的史诗领域。

黑格尔强调,英雄史诗是因为“战争情况中的冲突提供最适宜的史诗情境,因为在战争中整个民族都被动员起来,在集体情况中经历着一种新鲜的激情和活动,因为这里的动因是全民族作为整体去保卫自己。这个原则适用于绝大多数史诗,荷马的《奥德赛》和许多宗教诗好像是例外。”[2]126《奥德赛》中并没有引发民族间的战争,黑格尔是这样解释的:“《奥德赛》所描述的冲突事件也是用特洛伊战争为基础的,就连俄狄修斯航海回家的航程和他回家后在故乡伊塔卡的情况尽管不是叙述希腊人和特洛伊人的战争,却仍是叙述这次战争的后果。实际上《奥德赛》所写的还是一种战争,因为希腊将领们再经过十年离乡别井之后回家时发现他们的家乡领土已变了样子,要重新征服。”[2]126对此,现代的史诗评论更加具体:“对于必须得精明处事的奥德修斯来说,生存是一道漫长的障碍跑道,把你与家隔阻了整整十年,你踏上归途之时,又迫使你再经历十年的磨练。你终于回到家,最沉重的苦难适才开始,因为在自己家里杀戮——纵使你是据上风的一方,狡诈地杀人,而不是被杀——实在是可怖的景象,远胜过特洛伊迎风的大平原上最激烈的战斗。”[19]所以说,奥德修斯才是《荷马史诗》中真正的英雄,他虽然没有阿喀琉斯那样“半人半神”的身份,也没有阿伽门农那样显赫的地位,但是他拥有的智慧却让“木马计”得逞,结束了长达十年的战争;他虽然口出狂言,说没有神也能获得胜利,因此得罪了海神波塞冬让他继续在海上流浪十年,但是他依然依靠自己的智慧、坚韧与冷静,重回故里、夺回伊塔卡王权,与爱人和王子重享天伦之乐,并且认识到:我只是一个人间的凡人,不应自大,也不必自卑。

虽然说黑格尔认为英雄史诗就是正式史诗,但是他也没有完全排除《埃涅阿斯纪》《神曲》《罗摩衍那》《摩诃波罗多》等在史诗领域之外,认为应算特殊史诗或浪漫史诗。黑格尔的史诗观明显带有他自己的辩证法思想。《格萨尔》如果单个儿地看《地狱救妻》《地狱救母》,或者《天岭卜巫九藏》《诞生花花岭地》,是很难称其为英雄史诗的,两部地狱篇顶多只是浪漫史诗,天岭篇和诞生篇也只是神话而已,但就因为《霍岭大战》为主的降伏四魔,以及《大食财宗》为首的十八大宗等部均符合正式史诗的属性,才形成了传统《格萨尔》早期版本的经典传承。《格萨尔》“是一部具有多方面认识价值和研究价值的大百科全书,融会了我国古代藏族、蒙古族、土族、裕固族、纳西族、普米族、白族等民族的道德观念、价值信仰和风俗习惯,全面记录和反映相关民族的心灵史、文化史和古代关系史。”[20]所以说本文开篇提到的“史诗的范例是多样的”是可以接受的,但不能以抛弃史诗学史的理论与方法为代价。

三、英雄史诗的四大属性

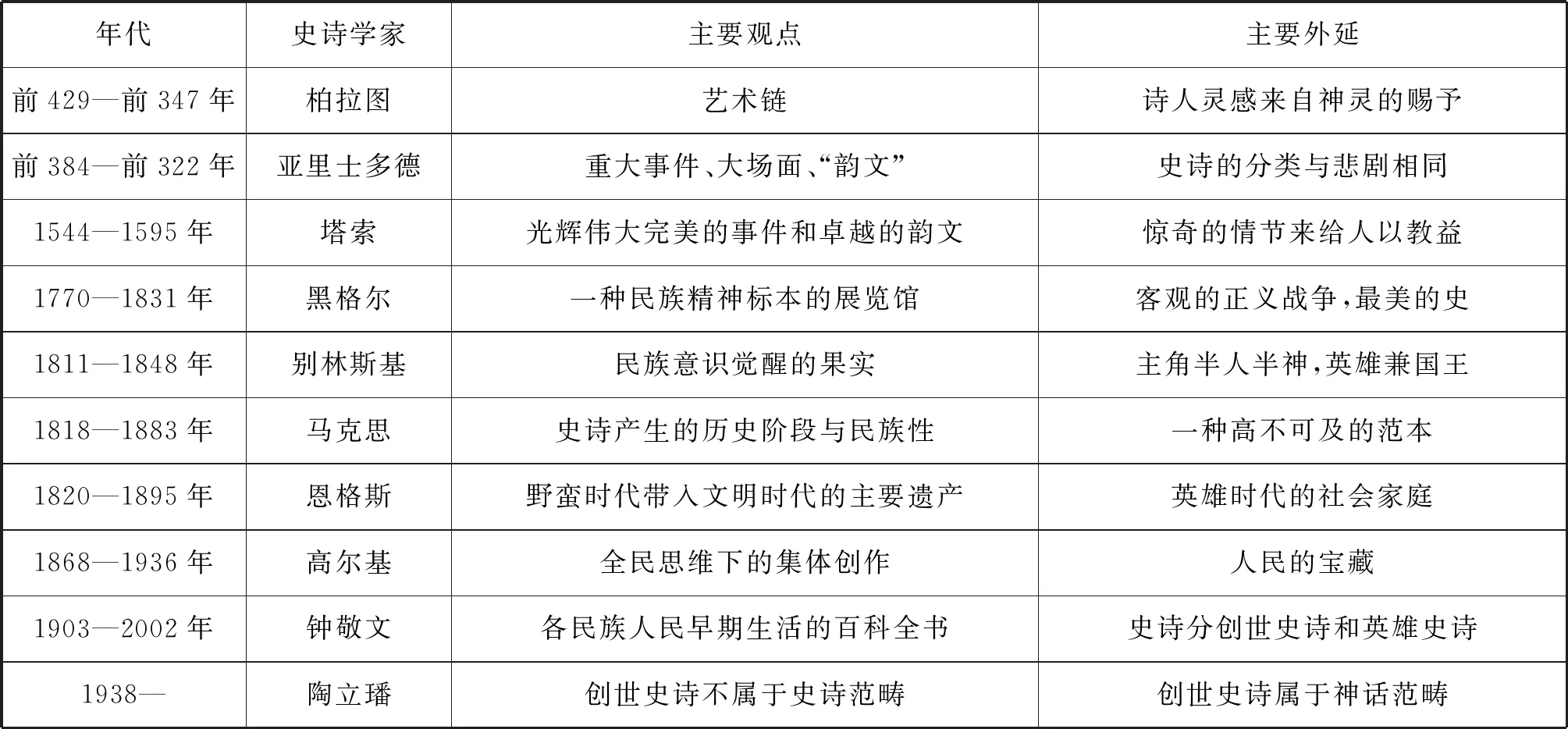

我们把史诗学史上的几位大家及其主要观点列表如下(见表1):

表1:古今中外史诗学家主要观点及其外延

公元前5世纪开始,从柏拉图到亚里士多德,再到欧洲文艺复兴时期的塔索,一直到德国古典美学家黑格尔,诸位大家对史诗的评论是越来越具体、越来越深入。但是自19世纪以来,俄国的别林斯基到我国的钟敬文之间,除了高尔基对史诗的创作者有了突破性的论述之外,其余大家只是强调或重申了“史诗产生的历史阶段”“民族精神”等细则,在系统论述上与黑格尔相比不能望其项背,但是我们也不能小瞧这些大家在其他领域内的贡献,比如马克思和恩格斯在利用史诗资料阐述人类社会的发展史时精彩绝伦的篇章。

结合黑格尔的史诗观,以及史诗学史上诸位大家的论述,我们可以总结出英雄史诗的四大属性。

(一)英雄史诗是以历史上真实发生过的一场民族间的战争为题材的客观说唱

黑格尔曾经强调:“只有一个民族对另一个民族的战争才真正有史诗性质。改朝换代的斗争、内战和市民骚动则只宜用作戏剧题材。” 所以,“如果把各民族史诗都结集在一起,那就成了一部世界史,而且是一部把生命力,成就和勋绩都表现得最优美、自由和明确的世界史。”[2]122史诗的客观性,就是指情节和人物都有客观性,主观的目的只能通过具体的英雄的个性来展示,人物的缺点并不损害他的形象,强调一种命运。人物内心和动作也要客观描写,可以有节外生枝,但必须是一个完满的整体。

(二)代表这场战争中正义方的英雄的个性能够体现该民族的民族精神

黑格尔说:“不是互相敌视的民族之间的每一场普通战争都有史诗的性质。这里还要加上第三个因素,这就是要有世界历史的辩护理由,一个民族才可以对另一个民族进行战争。”这里说的世界历史的辩护理由,就是说这种民族间的战争,史诗方应该是正义的。他还强调:“一种民族精神的全部世界观和客观存在,经过由它本身所对象化的具体形象,即实际发生的事迹,就形成了正式史诗的内容和形式。”所以钟敬文总结道:“史诗英雄一般都是民族精神的化身。”只要一提起史诗中的主要英雄,就能联想到该民族。

(三)英雄史诗达到了该民族民间口头艺术的顶峰

黑格尔说:史诗就是一个民族的“传奇故事”“书”或“圣经”。每一个伟大的民族都有这样绝对原始的“书”,来表现全民族的原始精神。马克思说史诗至今仍然能够给我们以艺术享受,而且就某些方面说还是一种规范和高不可及的范本。高尔基说:英雄史诗只有集体的绝大力量才能使神话和史诗具有至今仍然不可超越的思想与形式完全和谐的高度的美……只有在全体人民的全面思维的条件下,才能创造出来。多少世纪以来,个人的创作就没有产生过足以与《伊利亚特》或《卡列瓦剌》媲美的史诗。虽说黑格尔时代还没有艺人和民间文学的概念,但是高尔基的突破就在于肯定了史诗的作者应该是全民参与,所以他说的史诗美就是该民族民间口头艺术的美。

(四)英雄史诗是反映该民族古代社会的百科全书

黑格尔说:史诗这种纪念坊简直就是一个民族所特有的意识基础。如果把这些史诗性的圣经搜集成一部集子,那会是引人入胜的。这样一部史诗集,如果不包括后来的人工仿制品,就会成为一种民族精神标本的展览馆。高尔基说:英雄史诗是人民的自我认识和自我要求的宝藏。于是神话与史诗结合起来,因为人民塑造了史诗的人物就把集体精神的一切能力都赋予这个人物使他能够与神对抗甚至把他看作与神同等。钟敬文总结道:史诗是文学,也是历史;既是珍贵的文化遗产,也是各民族人民早期生活的百科全书。

大家知道,古希腊语epǒs用英文写成epic,“据我所见,‘史诗’一词最初来自日文。可能是一位名叫涩江保的日本学者在1890年出版的《希腊罗马文学史》中,首先将英语epic poetry译为‘史诗’,这个词最初指的就是希腊的荷马史诗。”(2)笔者微信咨询中国社会科学院少数民族文学研究所李连荣博士,2020年3月19日。1933年,章太炎在一次讲演中直接采用了“史诗”一词:“西方希腊以韵文纪事,后人谓之史诗。”(3)摘自《历史之重要》,是章太炎1933年3月15日在江苏省无锡师范学校的讲演,由诸祖耿笔记,原载《制言》第55期,发表于1936年8月。结合英雄史诗的上述四大属性,前两个属性与历史有关,后两个属性与文学有关。“史诗”一词被译介到藏语文学,应该是甘肃民族出版社在1979年出版《格萨尔王传·降魔》(藏文)的“出版说明”,采取了藏文翻译史上惯用的“直译加意译”的方法,翻译成了豕髛f簌S鮀X,使得《格萨尔》开始融入一个全新的史诗学学术领域。

通过《格萨尔》研究发现:史诗是通过艺人口头传承来发展,最终被记录成文本的。这一点也可以补充到英雄史诗的四大属性后面。但是本着辩证唯物主义的世界观和方法论,大家还不能解释柏拉图的“艺术链”与《格萨尔》“神授艺人”,正因为《格萨尔》到今天还有艺人说唱,还有受听众,所以说《格萨尔》是世界上最长的一部活形态的英雄史诗。

随着史诗学方法论的发展,20世纪中期,美国哈佛大学的帕里和洛德师徒二人缘于解决“荷马问题”,开创“口头程式理论”,最终确认:“史诗歌手决不是逐字逐句背诵并演述史诗作品,而是依靠程式化的主题、程式化的典型场景和程式化的故事范型来结构作品的。通俗地说就是歌手就像摆弄纸牌一样来组合和装配那些承袭自传统的‘观念部件’(idea-part)。由此可知,堪称巨制的荷马史诗不过是传统的产物,而不可能是个别天才诗人灵感的偶然闪光,等等。”[8]51这一民俗学理论于2000年被译介到中国[21],与笔者提出的如何辨别一部传统《格萨尔》早期版本的“六道工序”中最后确认“六大特征”[15]有殊途同归之妙,同时也应验了“格萨尔学以史诗学理论为基础,要用多学科、多角度的研究方法”[22]。