织物刺痒感的形成与作用机制的研究进展

2020-12-17马艳柳王云仪

马艳柳,王云仪,2

(1.东华大学 服装与艺术设计学院,上海 200051; 2.现代服装设计与技术教育部重点实验室(东华大学),上海 200051)

在日常生活中,人们穿着服装时特别是穿着动物毛或麻类服装时,易产生刺痒的感觉[1-2]。这种感觉是指织物与皮肤接触时,人体皮肤对织物表面毛羽的刺扎、刮拉以及摩擦作用而产生的一种综合感觉,属于织物接触舒适性的范畴[3-4]。刺痒感的产生会引起穿着者生理和心理的不适[5],通过研究刺痒感的形成和作用机制,可指导面料的开发和优化,从而缓解织物刺痒感。织物刺痒感的生理成因至今还没有得到明确的揭示,现有研究主要集中在皮肤对刺激信号的接收过程。

相关研究[6]表明织物表面毛羽是刺痒感形成的诱因,单根毛羽的形态和力学性能是触发皮肤表面感受器的决定性因素,但是刺痒感的产生与感受器的反应总量密切相关,另外刺痒感的强度取决于织物表面能够承受足够大负荷的毛羽密度和与皮肤接触的织物面积。

刺痒感的测评方法主要有以下3种:①利用织物的基本属性,对织物刺痒感进行定性分析。②通过人体感知判断对织物刺痒感进行评价,该方法可以结合评分法、刺痒感概率进行定量分析。③结合人体的生理指标,对刺痒感进行评价,但是由于刺痒感的生理成因还没有得到明确的揭示,评价结果的准确性难以保证。这些方法多只适用于特定的织物类型,且多数无法实现对刺痒感的定量评价。可通过建立主观评价结果与物理指标或生理指标之间的联系,对刺痒感进行测评,以提高测评方法的适用性和准确性。

本文进一步探究了织物刺痒感的形成和作用机制,分析了刺痒感的生理成因,在此基础上探究织物表面毛羽和织物性能对刺痒感形成的影响以及人体对刺痒感的接收过程,并从织物性能测试、人体感知判断以及生理应激反应3个方面,讨论现有刺痒感测评方法的优缺点,提出未来织物刺痒感的研究方向。

1 织物刺痒感的生理成因

最初人们认为刺痒感是皮肤的过敏反应,但后续研究表明,绝大多数的刺痒感并不是过敏反应引起的,而是皮肤上的感觉神经末稍受到外界刺激, 且达到一定强度时,人体产生的不舒适感[7]。毛羽与皮肤作用示意图见图1[8]。

由图1示出,刺痒感作用于人体的过程,首先是皮肤表皮层的触觉感受器和痛觉感受器受到来自织物的机械刺激,刺激信号进一步转化为神经电位信号,经传入神经、脊髓、脑干最终传递到大脑,经过大脑不同区域的综合加工并融合过去的经验、个性、动机和期望,最终形成对刺痒感的判断。相关研究[9-10]显示只有当皮肤受到大于0.75 mN(此值因人而异)的力时,分布在皮肤浅层的痛觉感受器才能被激活。如果织物与皮肤的接触面积小于5 cm2,尽管此时一些触觉感受器和痛觉感受器被触发,但是也不会引发刺痒感[6],因为刺痒感的产生与触觉感受器和痛觉感受器的反应总量密切相关。与刺痒感相关的脑部功能区主要有前扣带皮质、脑岛、次级躯体感觉皮质、前额叶皮质、运动前区皮质、尾状核和背内侧丘脑[11]。另外刺痒感的形成还与人体细胞中广泛分布的组织胺有关,在受到物理化学刺激时,组织胺被释放出来,与效应细胞作用后就会增强皮肤痒感[9]。

刺痒感的作用过程受到多种因素的影响,其中神经末梢的分布深度、密度和灵敏度影响皮肤对织物刺激信号的接收[12],另外人体的心理差异会影响大脑的认知判断,最后影响对刺痒的感知。明确刺痒感的生理成因,可为分析织物刺痒感的影响因素,确定织物刺痒感的测评方法提供依据。

2 表面毛羽对刺痒感形成的影响研究

2.1 织物毛羽的直接作用

织物表面毛羽对人体皮肤产生刺激是引发刺痒感的基础,织物表面毛羽的形态和数量对刺痒感有重要的影响。而织物表面毛羽的形态及数量与纤维特征、纱线结构特征、织物结构特征以及织物后整理工艺等均有关联。

2.1.1 毛羽形态的影响

织物表面毛羽即为构成织物的短纤维末梢,因此,毛羽形态首先取决于纤维的形态特征,通常从细度、末端形态以及长度等角度加以研究。

毛羽的细度即纤维的细度,对于天然纤维而言,细度由纤维类型和品质决定,对于合成纤维制成的短纤维而言,则由其加工的细度设计决定。研究显示,刺痒感强度与毛羽直径之间呈高度正相关性,毛羽越粗,形成的刺痒感就越强[13-15];织物毛含量越高,刺痒感越强[12,16-17]。进一步的研究针对能够引发刺痒感的纤维直径阈值展开,Naylor[18]曾提出引起刺痒感的纤维直径阈值是30 μm。后续研究又将该直径阈值细分到不同的纤维和织物类型,提出:毛精纺纬平针织物为32 μm[18];薄型机织精纺毛织物为26 μm[15];罗纹羊毛衫针织物为24 μm[19];竹纤维织物为28 μm[20];亚麻织物为16 μm[13,15]。

毛羽的末端形态特征也对刺痒感有显著影响,毛羽末端越尖对皮肤产生的压强相对越大,人体感受到的刺激越大,刺痒感也就越明显[13,21]。

另外刺痒感强度与毛羽长度呈显著的负相关性[13,18,22]。而毛羽长度很大程度上受到织造工艺参数的影响,例如纱线捻度的增大会减小毛羽的长度。

2.1.2 毛羽数量的影响

毛羽的数量主要由纱线特征和织物结构特征决定。毛羽数量越多刺痒感越强[15,23]。

纱线捻度的增强会减少毛羽的数量[22],但同时纤维间的空隙变小,纱线内部的毛羽端不易于活动,当毛羽与人体皮肤接触时,会产生更大的作用力[17],有研究显示纱线捻度和刺痒感之间基本呈双曲线关系[20]。

织物结构越紧密,单位面积上的毛羽数量越多,产生的刺痒感越强。例如:机织物比针织物的结构紧密,更易产生刺痒感[4];针织物的覆盖系数越大,纱线排列越紧密,刺痒感越强[16]。

另外,粗梳工艺比精梳工艺更易产生刺痒感[4],因为粗梳工艺得到的纱线含有的纤维相对较短,而且取向的随机性更强,导致表面毛羽数量增加,刺痒感增强。

2.2 织物性能特性与刺痒感的关联

另有一些研究则将研究的重点放在探索织物性能与刺痒感的关联方面。有研究表明,纤维的抗弯刚度与刺痒感呈高度正相关[16,22,24]。织物柔软度、弹性、表面光滑度的提升,对降低亚麻织物刺痒感有积极影响[13]。另外有研究表明,利用KES-F7精密瞬间热物性测试仪测得的织物最大瞬态热流量与刺痒感等级呈显著负相关性[16]。

织物性能特征与刺痒感之间的关系模型得到多角度研究,例如:纤维刚度、织物悬垂系数和织物表面粗糙度三者与毛织物刺痒感之间的多元回归关系式[5];基于BP神经网络的KES-FB织物风格测试指标与苎麻织物刺痒感心理评价等级的预测模型[25];有害毛羽占比、纱线初始模量与夏布刺痒感心理评价等级之间的关系模型[26];织物单面压缩性质中的分界点处压力值和压缩比功与刺痒感程度之间的线性关系模型[27]。

2.3 基于织物属性的刺痒感测评方法

2.3.1 毛羽数量和形态测评

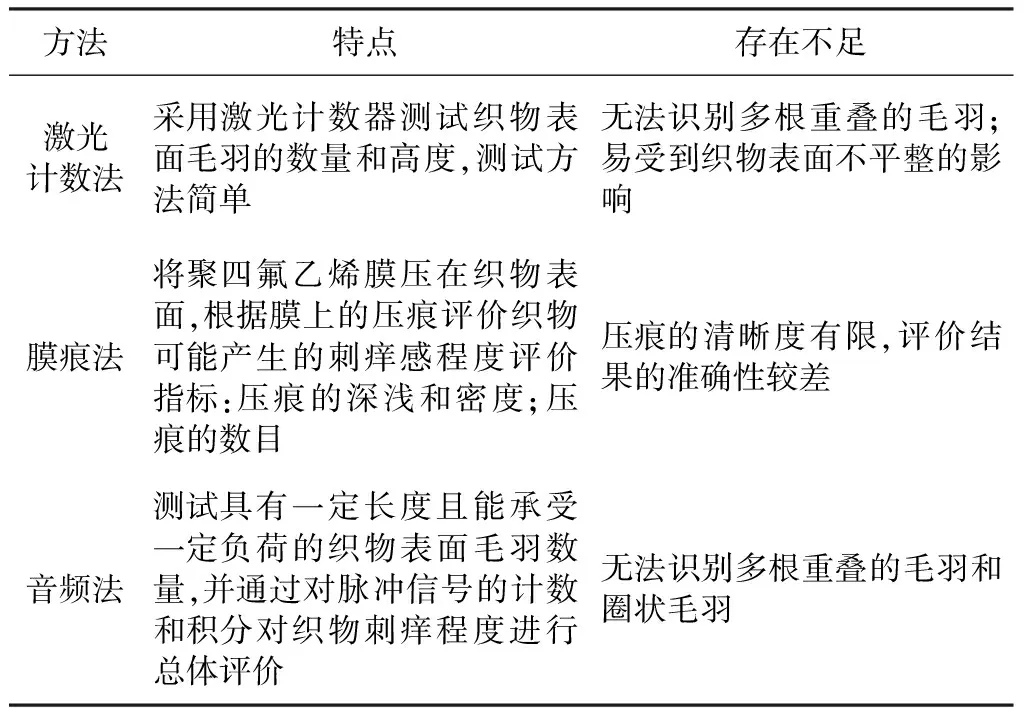

该测评方法是通过测试织物表面毛羽的数量和形态,评价织物刺痒感强度。测试方法主要有:激光计数法[28]、膜痕法[9,23]和音频法[29]。通过测试毛羽数量和形态评价刺痒感的方法见表1。

表1 通过测试毛羽数量和形态评价刺痒感的方法

2.3.2 力学性能测评

织物刺痒感不仅可以通过织物表面毛羽的数量和形态来表征,还可以通过单根毛羽或织物表面整体毛羽的力学性能来评价。

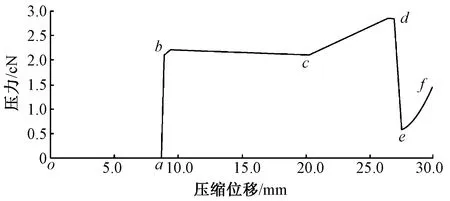

单根毛羽力学性能的测评方法,是指通过测试纤维的轴向压缩性能,将压缩临界载荷作为判断其能否引发刺痒感的依据。当毛羽长度不少于0.2 mm、能承受0.75 mN的轴向载荷且与皮肤为“点接触”时,可引发刺痒感[30]。刘宇清等[31-32]对单纤维强力仪进行了改造,并利用该仪器实现了对苎麻和毛类纤维的轴向压缩测试。张洪亭利用纤维的轴向压缩性能,分析了不锈钢纤维[33]、大麻纤维[34]、荻花纤维[35]和兔绒纤维[36]的刺痒感。典型纤维轴向压缩曲线见图2。

图2 典型纤维轴向压缩曲线

由图2示出,典型纤维轴向压缩曲线可以直接反映出纤维的突出长度、直径和纤维临界载荷,通过计算可得到单纤维的弯曲模量和弯曲刚度[37]。但是纤维的轴向压缩性能,只能说明该纤维是否能够引发刺痒感,而无法反映织物表面毛羽的密度和序列特征以及毛羽之间的相互作用。

采用KES-FB压缩仪对织物进行低压力压缩测试,可以得到织物在1 Pa压强下的压力随压缩距离的变化曲线,可用于苎麻织物的刺痒感评价[19],但织物本身质量的影响较大且特征值提取困难。敖利民等[27-38]在此基础上开发的织物单面压缩测试仪,可模拟皮肤与织物的接触状态,得到织物单面压缩曲线,利用从中提取的织物临界载荷、毛羽部分压缩功、压缩功比等力学指标,对织物刺痒感进行评价,但是该方法仅适于表面毛羽分布类似中低支苎麻类织物的测试。Ramsay等[39]设计的一种测量织物表面毛羽弯曲刚度的仪器,也仅适用于针织物刺痒感的预测。

通过测试织物性能的相关指标对刺痒感进行评价,只能得出刺痒感的相对强弱,要实现刺痒感的量化评价,还需与主观评价结果,如刺痒感概率、刺痒感评分等指标相结合,建立织物刺痒感评价体系。

3 人体皮肤对刺痒感的感知能力研究

3.1 皮肤感知灵敏度的影响

根据刺痒感的生理成因可知,皮肤表皮层触觉感受器和痛觉感受器接受外界刺激是产生刺痒感的前提条件。因此,皮肤的感知灵敏度在很大程度上影响人体对织物刺痒感强度的感知。而皮肤的感知灵敏度与多个因素相关,主要有皮肤本身的组织特征、皮肤的温湿度状态以及性别年龄等人群的差异。

3.1.1 皮肤的组织特征差异

由于人体各部位皮肤触觉和痛觉感受器分布不同,角质层厚度和硬度不同,导致各部位对刺痒的感知灵敏度存在差异。人体皮肤可分为有毛区域和无毛区域,皮肤电极刺激实验表明[23],与无毛区域相比,有毛区域的角质层较薄且触觉感受器和痛觉感受器分布更加接近皮肤表面[16,40],因此有毛区域对刺痒的感知更加灵敏,即使都为有毛区域的皮肤,对织物刺痒感的灵敏度也存在差异,其中人体腹部和背部对织物刺痒感的灵敏度比其他部位更高[16];颈部对毛针织物刺痒感的灵敏度比前臂更高[41]。

3.1.2 皮肤温湿度影响

人体皮肤温度和湿度的增加,可软化皮肤,提高对刺痒的感知灵敏度。皮肤的温湿度主要受到人体运动状态和外界坏境的影响。

人体在运动之后,皮肤温度和湿度增加,皮肤变的柔软,皮肤中的触觉感受器和痛觉感受器活动更加频繁,人体对织物刺痒感的反应更加敏感[9,13],当人体运动到临界出汗的状态时,刺痒感最强[41]。另外,环境温湿度的增加,也会提高人体皮肤的温湿度,使皮肤对刺痒感的灵敏度随之增加[13],因此当人体处于热湿的环境中时,更易感到刺痒。

3.1.3 性别与年龄差异

男性和女性之间由于人体生理结构的差异,对刺痒的感知灵敏度不同,一般女性比男性对刺痒感更加敏感[29]。有学者认为一般女性皮肤的角质层比男性的角质层薄,所以对刺痒感的灵敏度高[16];另有学者利用事件相关电位技术探究织物触感的认知过程,发现女性较男性能更快的接受和处理触感信息,对织物的刺痒感更加敏感[42]。随着年龄增大,皮肤硬度增加,含水量减少,对刺痒感的敏感度也随之降低[9,43]。

3.2 基于感知判断的刺痒感测评方法

心理反应测评是通过受试者与织物直接接触,根据自身真实感受对织物刺痒感进行评价。测评系统包括实验测试和结果评价2个部分。

3.2.1 实验方法

刺痒感心理测评的实验方法主要包括前臂试验法和试穿试验法2种。

前臂试验法是将织物试样放置于被测试者的前臂内侧皮肤上,对试样进行轻轻拍打或来回移动,被测者根据自身的刺痒程度给出评价[9]。可参考标准FZ/T 30005—2009《苎麻织物刺痒感评价方法》。该方法操作简单,容易控制,是目前最常用的心理测试方法。

试穿试验法有袖子试穿试验和服装试穿试验2种,是指将织物缝制成袖子或服装给受试者试穿,受试者根据真实感受,对织物刺痒程度进行评价。可参考标准Q/QWF007《苎麻穿着刺痒感的评定方法》[25]。这种方法,可以模拟真实的穿着状态,测试结果更真实可靠,但是操作过程相对比较复杂。

3.2.2 评价方法

刺痒感心理测评的评价方法有分类法、比较法、顺位法和评分法4种。

分类法是根据织物是否刺痒或织物的刺痒程度进行等级划分,结合刺痒感概率可量化评价结果。刺痒感概率是指评定该织物有刺痒感的评价人员数量(或人次)占所有参与测试的评价人员数量(或总测试人次)的百分比[27]。常用管理图、二项概率纸、X2检验和Q值检验法进行统计分析[44]。

比较法是指先将织物试样分成对,比较每一对试样的刺痒感强弱。从刺痒感较强的试样引出箭头指向刺痒感较弱的试样,用试样上引出的箭头数量来表示刺痒感强度,引出的箭头数量越多,刺痒感越强[45]。常用封闭三角形个数法、配偶法来检验评价人员评价的可靠性[44]。

顺位法是指根据织物试样的相对刺痒感强度作顺位排列。通常,从优至劣依次记为1、2、3、…,得到织物之间的相对刺痒感强弱。常用U检验、H检验、顺位相关系数与顺位一致性系数检验、X2检验对结果进行统计分析[44]。

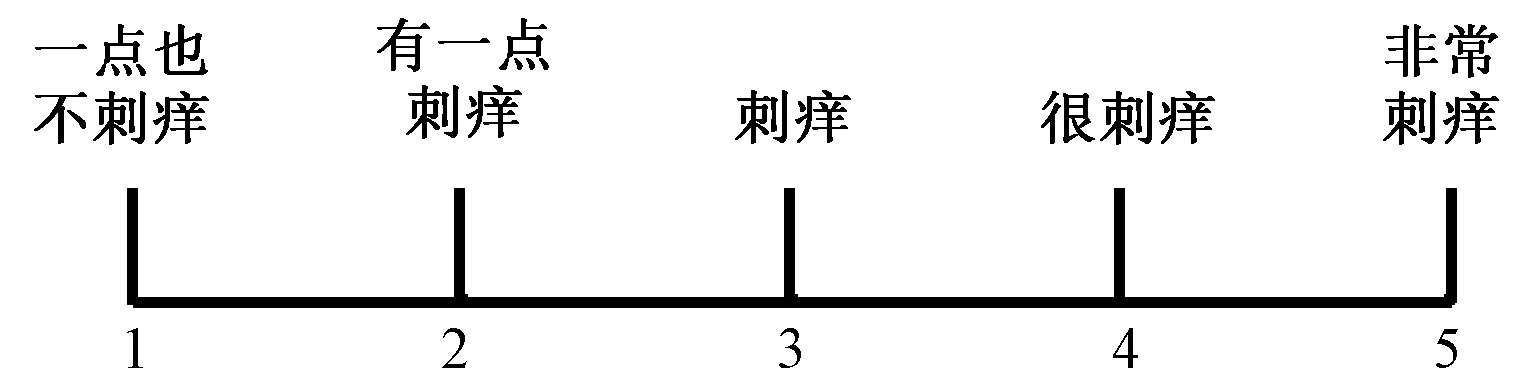

评分法是指以评分的方式对刺痒感做出特性判定或评价。常用的评价标尺有5级评价标尺和10级评价标尺。采用2种评分标尺对刺痒感进行评价的结果之间有很好的相关性,但是采用5级评价标尺的结果稳定性更好[44,46],常用T检验和方差分析对结果进行统计分析[51]。穿着刺痒感5级评标尺示意图见图3。

图3 穿着刺痒感5级评标尺示意图

对织物刺痒感进行定性评价时,4种方法的评价结果表现出较好的一致性[45]。其中分类法结合刺痒感概率以及评分法可对刺痒感进行定量评价,而比较法和顺位法只能对刺痒感进行定性评价。

基于感知判断的心理测评方法,可以直观反映人体的真实感受,但是在测试过程中人体会受到外界环境和织物等多种因素的刺激,影响大脑对刺痒感的真实判断[19,46]。另外不同测试者因个体差异,对织物刺激信息的获得程度和感觉判断存在差异,导致评价标准难以统一,结果难以定量。

3.3 基于生理应激的刺痒感测评方法

生理应激测评,是通过人体生理指标反映刺痒感强度,主要通过皮肤电反应和脑电反应的相关指标来表征,该方法可体现刺痒感产生的内在生理机制。

刺痒感与皮肤电导率呈显著正相关关系[16,47]。因为刺痒感越强烈,越易引起交感神经兴奋,导致汗液分泌增加,皮肤电导率增大。另外刺痒感与脑电图中的θ和α节律有较强负相关性,与事件相关电位(ERP)成分中P3峰值有显著正相关性。因为刺痒感增加时,大脑的情绪和认知加工等活动受到抑制,不舒适感增加,与之相关的θ和α节律受到抑制,P3峰值增加[42]。

基于生理应激对刺痒感进行评价,虽然是人体的真实反应,但是难以控制其他因素对人体产生刺激,测得的生理指标可能受到多种因素的影响,为了提高评价结果的准确性需要结合心理测评,确定刺痒感评价的生理指标。

4 结束语

通过对现有研究进行总结分析,从织物刺痒感的生理成因,织物表面毛羽对刺痒感形成的影响以及人体皮肤对刺痒感的感知能力3个方面,分析了织物刺痒感的形成过程、影响因素和测评方法的研究现状和不足,提出未来的研究方向,为面料的开发和优化提供理论指导。

①关于织物刺痒感的生理成因,现主要探究了人体对刺激信号的接受过程,而完整的形成过程还需要结合神经生理学知识进一步深入分析。

②现有研究探究了不同因素与刺痒感之间的相关关系,但是不同因素对刺痒感的作用机制还没有得到明确揭示,需结合刺痒感的形成机制进一步深入探究。

③关于织物刺痒感的测评,现主要依赖于人体感知判断的评价方法。基于织物属性对刺痒感的测评,还需结合主观评价结果,建立评价体系,实现对织物刺痒感的量化。现有评价体系多只适用于特定的织物类型,未来可通过增大样本量、选择专业的测评人员,确定织物刺痒感的评价指标,建立统一标准的织物刺痒感评价体系。