旅游发展下村民对传统村落景观的依恋感知研究

——以云南沙溪寺登村为例

2020-12-17张琳杨珂

张琳 杨珂

乡村是人类农耕文明产生的聚落形态,是农耕生产者聚居劳作和繁衍生息之所[1]。最能体现民众精神气质的文化一直鲜活地存在于村落里[2],中国文化景观的根本也在于传统村落[3]。随着现代社会工业化、城镇化的迅速发展,人们对传统村落产生了更深的向往和依恋,传统村落的自然性、真实性、完整性、地域性和体验性对游客产生了强烈的吸引力[4]。然而旅游的发展也使传统村落的景观风貌发生了改变:为了迎合游客的需求,一些传统村落进行了景观整治、改造和项目开发,变得精致化、标准化、绅士化,而传统村落本身的地域特征和文化多样性却逐渐消失;游客的进入改变了村民原本的生活状态,村民与游客之间在空间利用方面的矛盾冲突不断凸显[5],村民不得不将自己原本独享的生活环境让位给游客。面对村落客观环境的改变,作为其守护者、传承者的当地村民,他们的感受发生了什么变化,是否仍然热爱、依恋并坚守着村落的地域景观和文化特征?

1 寺登村景观风貌Landscape of Sideng Village

场所依恋(place attachment)是研究人—地关系的重要线索[6],Williams和Roggenbuck提出场所依恋概念时构建了“场所依赖”(place dependence,简称PD)和“场所认同”(place identity,简称PI)的经典二维结构[7],基于此结构,Williams和Vaske设计了场所依恋量表[8]。国内外学者对此进行了大量的理论探索和实证研究,如通过调研游客的场所依恋与场所满意度、游憩参与、环保行为之间的关系,探讨自然游憩地的管理与保护[9-10];通过分析乡村居民的场所依恋与景观偏好、土地保护态度等的关系,提出乡村景观与土地保护的策略建议[11-13];通过测量皖南古村落居民的地方依恋,探讨居民地方依恋与其资源保护态度的关系等[14]87,场所依恋被证明是解释个体与特定地点在情感上联结的有效方法。综上,笔者以云南大理沙溪寺登村为例,运用场所依恋理论与依恋量表问卷调查的方法进行调研分析,选取村民与游客都较常使用、感知度较高的景观场所作为研究对象,对村民的依恋感知进行对比分析,并提出旅游发展下提高村民场所依恋的对策和建议。

1 研究场地

1.1 场地概况

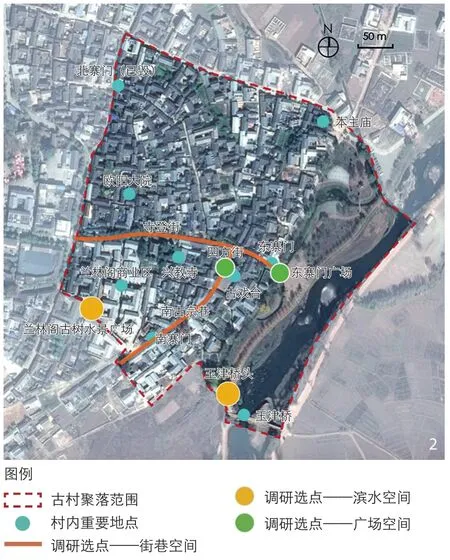

寺登村位于云南省大理州剑川县南部、沙溪盆地中心,地势较平坦,是沙溪镇中心村,面积约16.6 hm2,平均海拔2 100 m。沙溪寺登素有“鱼米之乡”的美誉,山水环绕、气候温和、土地肥沃;鳌峰山鳌头的小山丘由西南向东北穿过村庄,黑潓江在山丘东南侧逶迤淌过。

寺登村历史底蕴深厚、地域特色鲜明、传统文化丰富多彩,是极具代表性的大理白族乡村聚落(图1)。传统民居、老街古庙、古树戏台、古道寨门散布在古村聚落中;具有白族特色的歌舞曲艺、节庆活动、歌会和集市文化、手工技艺等,彰显了当地的人文底蕴。寺登村自唐朝中晚期就是茶马古道上的商贸要冲,曾盛极一时;现存聚落形成于明清时期,是茶马古道上唯一保存较完整的驿站古集市。2002年寺登街列入世界纪念性建筑遗产保护名录(World Monuments Fund,简称WMF),2012年寺登村入选第一批中国传统村落[15-18]。

2003年中瑞合作启动了沙溪寺登的保护项目,以文化遗产保护为基础、以旅游为切入点、分层次进行保护[19];实施了四方街修复、古村落保护、环境卫生整治等策略[20],设想“以温和的旅游业态来实现沙溪古镇的长期发展”[21]。复兴工程提升了沙溪寺登的知名度和美誉度、带动了居民的保护意识、推进了当地的文化旅游产业[22],但在后续发展中古镇出现了过度商业化、原真性保护难以推广与传承等问题[23],直接或间接地改变了当地的景观风貌和整体氛围。

1.2 研究选点

为提高研究的针对性和有效性,选取的景观场所具有以下特征。1)能代表寺登村的历史文化价值和地域景观特征。2)是游客活动和居民生活重合度较高的空间,村民经常途经或聚集,承载着村民的集体记忆,同时具有旅游吸引力,是游客经常访问、游览、参与的场所。3)旅游发展前后村落的空间格局、使用功能、景观风貌发生了一定变化,选点能够覆盖不同变化程度的景观场所。

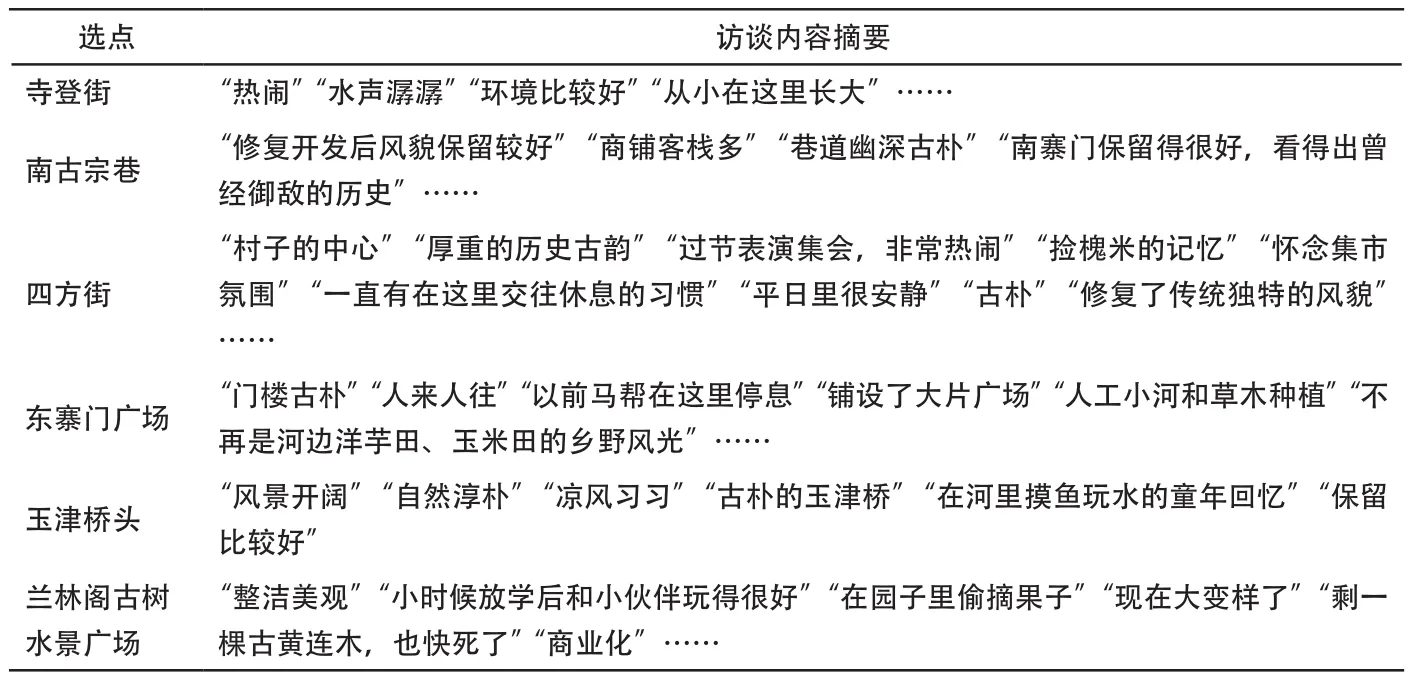

通过查阅相关文献资料,并结合实地观察与访谈,在寺登村选取了街巷、广场、滨水3类共6个典型景观场所作为依恋感知研究的对象(图2),包括寺登街、南古宗巷、四方街、东寨门广场、玉津桥头和兰林阁古树水景广场。它们呈现了不同的景观特征,具有交通、市集商业、人文娱乐或宗教信仰等功能,村民和游客的活动都较集中,并且在旅游改造前后各个选点的功能、风貌、空间格局等保留程度有较大差异(表1)。

2 调研方法

相关研究表明,场所依恋的影响因素包括场所使用频率、使用动机、游憩参与度等[14]88。在传统村落旅游开发的过程中,村落景观与空间使用发生不同程度的改变,影响到村民对景观场所的使用频率和游憩参与。据此,笔者提出以下假设:旅游开发后景观场所的保留程度越高(改变程度越低),村民的依恋感知越强,二者正向相关。

表1 调研选点基本信息Tab.1 Basic information of the research sites

2 寺登村聚落范围与调研选点The range of Sideng ancient village settlement and research sites

表2 景观依恋感知量表题项设计Tab.2 Design of the landscape attachment perception questionnaire scale items

2.1 问卷调查

以寺登村的6个典型景观空间场所为研究对象,使用基于“场所依赖”和“场所认同”经典二维结构设计的场所依恋量表,根据沙溪镇社会文化特征和区域语言表达习惯,在对当地专家意见进行征询后,对题项用词及表述进行了一些修订,通过问卷调查的方式测量村民的景观依恋感知度。

问卷设计包括村民基本信息、景观依恋感知量表、补充评价3部分。其中,景观依恋感知量表为每个选点1个,共6个;每个量表包括“功能依赖”和“情感认同”2个维度,每个维度6个题项(表2)。量表采用里克特五级评分,从“很不赞同”到“非常赞同”分别用1~5分来表示。

问卷调查时间为2019年7月21—27日,在村内沿街、入户随机选择村民作为受访者,进行一对一的网页问卷现场发放,获得村民对传统村落景观的依恋感知数据。共发放问卷105份,其中缺失值较多的6份问卷视为无效,其余少量缺失值用均值替代,回收有效问卷99份;每份问卷均包含6个选点的依恋量表,因此共得到依恋量表数据594份。对村民的性别、年龄、文化程度、职业、出生地、居住时长、是否从事旅游相关工作等基本信息进行了统计分析(表3)。使用SPSS软件对594份依恋量表数据进行信度检验与因子分析,所得功能依赖与情感认同2个维度的克隆巴赫 Alpha系数和KMO量数结果分别为0.943/0.954,0.913/0.935;且巴特利特检验值低于0.001。说明问卷信度高、显著性强,适合进行因子分析。

表3 村民基本信息情况表(N=99)Tab.3 Basic information of villagers (N=99)

表4 村民访谈内容Tab.4 Contents of villagers’ interviews

表5 景观依恋感知度均值统计与方差分析(ANOVA)结果Tab.5 Average value of landscape attachment perception and results of variance analysis

2.2 观察与访谈

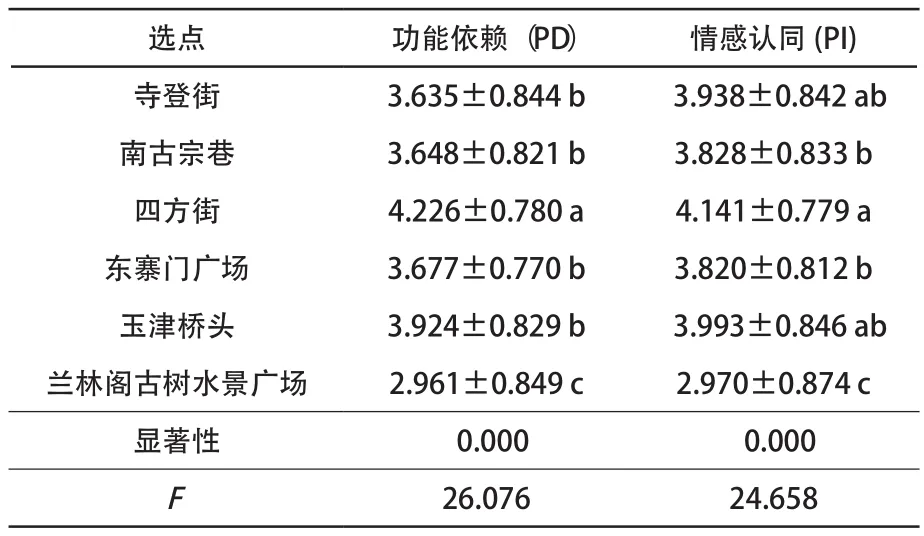

除了问卷调查,实地调研还包括观察村民的行为活动规律和对受访者进行半结构访谈。访谈内容主要为受访者对村落文化与景观的认识和情感、在村内最喜爱的场所及原因、对旅游发展后村落变化的感受和看法、对传统景观文化保护和发展的想法等(表4)。

3 结果与分析

3.1 村民对寺登村不同景观的依恋感知对比分析

由统计结果(表5)可知村民对6个典型景观场所的依恋感知度均值:四方街的依恋感知度最高,功能依赖感知度为4.226、情感认同感知度为4.141最高;玉津桥头的依恋感知度(3.924、3.993)也较高;兰林阁古树水景广场的依恋感知度(2.961、2.970)最低。此外,寺登街、南古宗巷、东寨门广场的依恋感知度也较高,得分在3.635~3.938。使用SPSS软件对寺登村6个选点的依恋感知度得分进行均值差异的显著性检验,方差分析(analysis of variance,简称ANOVA)的结果(表5)显示:PD与PI 2个维度下6个选点数据的组间显著性数值均小于0.01,表明6个选点的得分具有显著性,其均值具有统计学意义;多重比较结果表明,村民对四方街与兰林阁古树水景广场的依恋感知度差异性显著。

可见,村民对寺登村传统景观总体依恋感知度较高,但对各选点的依恋度存在较大差异:四方街依恋感知最强,新建的兰林阁古树水景广场依恋感知最弱。结合访谈与实地考察所得传统景观的保留情况,验证了依恋感知与传统景观保留度正向相关的假设:旅游开发后村落景观的格局、功能、风貌保护得越好,村民的生活习惯和集体记忆承载就越强,村民能保持原有的使用频率和依恋感知并且延续下去。而当旅游业介入使景观风貌、功能发生变化甚至空间格局完全改变时,村民的生产生活就会被边缘化,不再“来这里活动”,很多传统景观空间也不再是“不能替代的、最佳的活动场所”,村民与村落间的情感联结受到损害。如兰林阁古树水景广场,虽然在改造中运用了传统的建筑和景观符号,但是整个场地的功能已经完全变化、曾经的场景和记忆不复存在,这些都由内而外改变了传统村落的风貌气质[24]。访谈中村民表现出担忧,说明村民已经感受到变化,而这些变化降低了村民对村落传统景观的依恋感知。此外,受访者的描述也包含着各个选点其他方面的差异,如空间氛围、交通便利度等因素都可能影响到村民的感知情绪,要厘清各种因素对村民景观依恋感知的影响,还需要进行更深入的探讨。

表6 依恋感知与村民背景特征Spearman相关性分析Tab.6 Spearman correlation analysis of landscape attachment perception and villagers’ background characteristics

3.2 依恋感知与村民个人背景特征的相关性分析

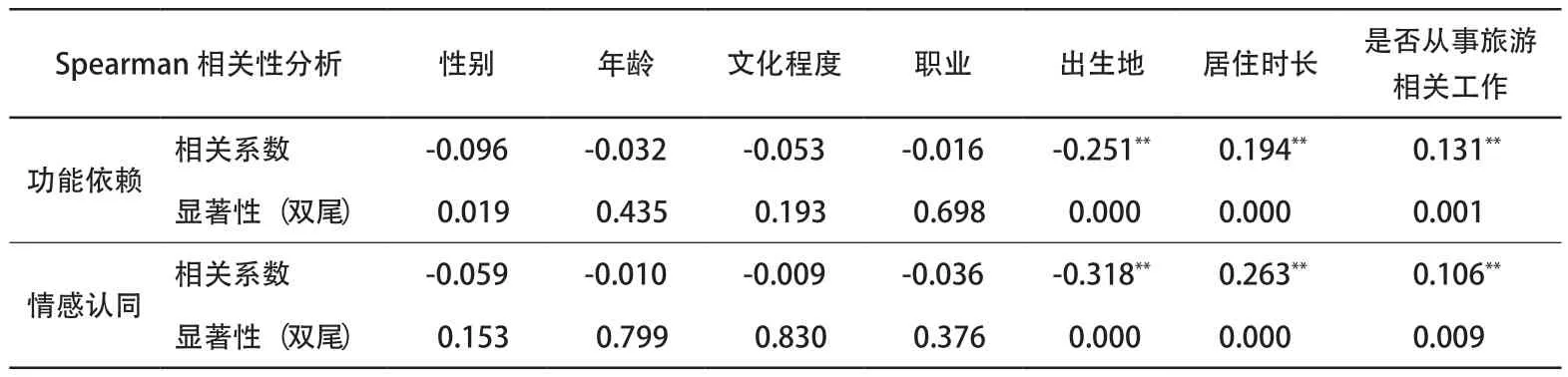

受访者基本信息的调查结果为离散变量,故采用Spearman分析来探究依恋感知与村民背景特征之间的相关性。分析结果(表6)表明:2个维度的依恋感知与受访者个人信息中出生地、居住时长、是否从事旅游相关工作之间的相关性极显著;而性别、年龄、文化程度、职业等题项结果特征不明确,本文暂不予分析。

由相关系数可知:非原住村民依恋感知与其出生地之间为负相关,出生地越是远离寺登村,依恋感知越弱;与其居住时长正相关,居住时间越长、依恋感知越强;未从事旅游相关工作的村民对村落的依恋感知更强。此外,情感认同维度感知与出生地、居住时长之间的相关程度明显高于功能依赖维度,说明祖辈传承的原住民和长期居住的村民对村落景观的感知更倾向于情感上的依恋:“寺登村对我来说很特别、感到认同、有亲切感”,“已经成为我的一部分、舍不得离开这里”。这一特征再次证明了延续传统文脉、留住乡愁记忆对村落发展的重要意义。

3.3 功能依赖与情感认同之间的关系分析

Pearson相关性分析表明功能依赖与情感认同两个维度之间的显著值为0.000,说明相关性极显著;Pearson相关性系数为0.858,说明二者为正相关,且相关性强。这与经典场所依恋理论研究的结论一致,证明了本次调研数据的科学性与可靠性。

从统计结果来看,村民对四方街的功能依赖和情感认同都很强,而对其他几处典型景观场所的功能依赖都低于情感认同。这一结果说明旅游开发影响了村民对村落空间的使用:这些景观场所的原有功能逐渐被游客服务所取代,因此村民的日常生产生活便逐渐远离了这些场所。如在游客集中的寺登街,大部分沿街商铺服务于游客,且为了旅游秩序管理和安全保障,每周五沿街摆摊的乡土市集也已搬至新镇区,这更加减少了村民对这条街的功能依赖。长此以往,若缺少功能支撑、缺少日常使用中情感的积累,仅靠原有的情感记忆和依恋,传统村落终将面临失去乡土活力、无法可持续保护和发展的风险。因此,必须重视对村落空间日常使用功能的规划,不能任由旅游挤占村民的生活空间。

3.4 村民主观感受分析

经整理访谈记录,收集到村民对村落景观变化、乡村建设发展的真实态度及对村落传统文化景观保护的重要建议。村民们普遍认为四方街、玉津桥头、寺登街、兰林阁古树水景广场(原小学后门和果园)等场所承载了童年记忆,虽然现在的环境更加整洁有序,但仍然怀念曾经更加单纯朴实的环境氛围和马帮交易集市的热闹情景。对于旅游发展前后的变化,大部分村民都很认可修复保护工作,认为保留了村庄的历史底蕴和独特风貌,对社会经济的发展进步感到欣喜。但也有不少村民反映目前在交通管制、集市外迁、环境保护等工作中存在实际问题,对本地人的民生支持举措不到位。如村民的日常生产生活被古镇旅游核心区的严格管理所限制,禁止车辆进入运送农产品、限制养殖家禽家畜等,影响了村民对村落的功能依赖,甚至加重了古村核心区的人口外流;旅游商业化越来越成熟、村落乡土生活气息渐渐消失,人工绿地、商业街代替了乡野风光;商人和游客大量涌入,加重了环境负担;集市外迁、禁止车行等举措,让村子的生活气息逐渐淡化;古戏台和兴教寺虽然修复完好,但实际空有其表;希望能恢复演艺舞台、敬拜祈福功能,保留集市传统、风俗民情和田园风光。

4 提高村民场所依恋的对策建议

村民是传统村落的主人,他们对村落文化价值、景观风貌的依恋感知,将直接影响到其对传统村落的保护意愿和对发展旅游的支持态度。提高村民的场所依恋,是保护传统村落农耕文化遗产价值和独特地域风貌的关键因素[25],更是实现传统村落旅游与文化融合共生、可持续发展的内生动力。通过以上调查分析,研究提出初步的对策和建议。

4.1 保护村民日常活动空间

传统村落之所以能触发人的审美感知,在于其朴素的自然之美、与人们生活直接而紧密的联系、浓郁的地域特色与乡土气息[26]。如果只顾发展旅游商业、为游客提供便利,而挤压了村民的日常生活空间,村民对传统空间的功能依赖必将逐渐减弱、传统村落也将失去原有的生活气息和文化特质。因此,旅游发展下的传统村落要保护物质空间、延续其乡土文化生活,做到“形存神传”。建议通过游线的合理设计适当分离游客和村民的活动,给村民的日常生活留一些自由、宁静的空间;对于二者重合度较高的景区空间,可以通过使用时间的规划,处理好村民和游客在空间上的“共生关系”。在管理上,建议恢复传统市集及作坊商铺、举办传统节庆活动、合理控制引导民居外租等,保持并延续村民对村落传统景观空间的功能依赖和情感认同。

4.2 延续传统村落场所精神

村民对寺登村典型景观场所的情感认同水平要高于功能依赖,说明尽管现在无法经常访问这些场所,但村民在心理上、情感上对传统景观还是非常依恋和认同的。发展旅游后不可避免地会带来传统村落氛围情境的改变,要留住乡愁,不仅要保护传统景观格局和民居、街巷、古桥、广场、戏台、古寺、田野等典型景观,更要保护和营造当地独特的场所精神,激发文化活力、延续地方依恋。这些符号和空间不仅是特定文化的产物,也表达了共同的生命体验[27]。从“人地共生”的角度去理解传统村落景观、理解其变化的现象、过程和原因[28],在传统与再生、自然与人工等原则下对乡村景观进行保护修复与更新再营造[29],保护其文化内核、原始风貌和周边环境的真实性,才能够唤起村民内心深处的集体记忆和情感共鸣,才能延续村落的文脉。

4.3 在乡村发展中传承场所依恋

随着传统村落社会经济的发展、人口结构的重构以及旅游产业的注入,村民的生产生活方式和对村落的情感也在发生着变化,而场所依恋与乡村发展是一个相互作用、动态发展的过程。在保护、利用与管理乡村的传统景观场所时,地方政府、旅游企业、社区居民都是重要驱动力[30]。其中村民最了解传统村落价值所在,在村落的现代发展中,如果能够保护村民依恋感很强的空间场所、景观要素、文化意象,可以激发他们内心对村落的认同和责任感,这是社区参与保护村落传统景观与文化最好的切入点;同时,场所依恋能够引导村民更好地认识和感知村落传统文化的价值,从而在情感上鼓励村民留在家乡就业发展和建设乡村。所以,延续场所依恋不是因循守旧、墨守成规,而是与时俱进。在旅游发展中要多考虑村民的生活诉求[31],营造便捷舒适的居住环境、引导支持村民参与到旅游产业协调发展中。这样村民与传统村落的联系也会越来越紧密,乡村景观才具有持久的吸引力。

提高村民的场所依恋在传统村落可持续繁荣发展方面的作用可能有限,但却是不可或缺的内容:不仅是传承乡土文化、留住乡愁的重要途径,更是传统村落发展的内生动力。要保护村民日常活动空间,延续传统村落场所精神并引导村民与村落共同发展,从而使村民对乡村的依恋得以延续和传承、使传统村落焕发生机和活力。

图表来源(Sources of Figures and Tables):

图1来自中国传统村落数字博物馆官网http://main.dmctv.com.cn/villages/53293110401/Index.html;图2底图来自https://maps.google.com/,由作者绘制;表1~6均由作者绘制,其中表1中图片由作者拍摄。