论设计气候效应:兼论气候变化下的设计应对策略

2020-12-17沈清基洪治中安纳

沈清基 洪治中 安纳

气候变化是气候自然变迁与人类活动对地球大气组成的改变而造成的气候变异。气候变化可能导致气候破坏—气候紧急状态—气候危机①—气候灾难,加剧气候变化的负面效应。而人类的设计及建造是人类活动的重要构成,其对气候变化及其后续效应的影响和作用不容忽视。笔者聚焦于“设计气候效应”,研究设计气候效应的构成、表征及研究框架,并在此基础上提出应对气候变化的相关设计策略。

1 从“设计效应”“气候效应”到“设计气候效应”

需要遵循“设计效应—气候效应—设计气候效应”的认知路径理解“设计气候效应”。

1.1 设计效应和气候效应

设计既是人类一切有目的活动的起始(为实施制定路径),也是人类最重要的目的性活动之一[1]。“设计效应”(design effect)由Kish于1965年提出[2],是描述和比较不同的抽样方法设计效率的一个重要系数。本文中所指的设计效应是指人类设计所产生的影响和导致的结果。设计效应分狭义与广义。狭义设计效应指各类设计(含物质性设计和非物质性设计,包括规划设计、建筑设计、风景园林设计、工业设计等)对设计产品服务对象的直接影响和作用;广义设计效应是指各类设计对自然界、人类社会经济、生态环境(含气候)等的各种影响和作用。

有文献将气候效应(climate effect)界定为:气候因子及其变化对气候情况产生的影响效果[3],这一定义未考虑气候(因子)变化的原因。笔者以为,如考虑气候变化原因及结果,可将气候效应定义为:由某类物质、某种活动或行为(自然的各种演进动态或人类的各类行为)对气候状态产生的作用和影响。

1.2 设计气候效应定义及特征

笔者以“设计”为对象,探讨其对气候和气候环境产生的影响和作用,亦即“设计的气候效应”(设计气候效应)。笔者将“设计气候效应”定义为:人类的各类设计经实施后对气候环境的状况、质量及演化等所产生的综合影响。实际上是设计及实施带来的微观、中观、宏观的气候变化,包括正向和负向的气候变化。“设计气候效应”概念将人类的设计行为与气候变化建立关联,为从设计角度应对气候变化提供了可能。

设计气候效应特征是从中性角度对其内涵的认知。既是对其进行深入研究的必要,也是探讨设计有效应对气候变化策略的必需(表1)。

表1 设计气候效应的一般性特征Tab.1 General characteristics of climate effect of design

2 设计气候效应研究的必要性和迫切性

2.1 设计的作用力和能量不容忽视

设计已被证实为是人类未来不会被毁灭的、除科学和艺术之外的第3种智慧和能力[6]。赫伯特·西蒙(Herbert A.Simon)认为设计是综合科学与技术的学科,是改造世界的重要手段,设计科学是独立于科学与技术以外的第3类知识体系[7]。

2.2 设计是物质消耗—气候变化的本质原因之一

客观世界中实际存在的物品(物质)大多是由设计转化而成或是设计实现的表征,所以设计史事实上也是一部物品进化史[8]。设计史与物品进化史的紧密关联,一定程度上说明了设计是造成物质消耗的重要因素之一。

已有许多案例说明“坏的设计”导致了物质与资源的过量消耗,引发气候环境的负向转变与生态环境的恶化。如在设计中大量使用不透水下垫面造成城市热岛效应,使得城市不断增温,进而加大空调等降温设备的使用,导致热岛效应更加严重,形成恶性循环。除此之外,将设计看作市场竞争的手段、刺激消费的工具并服务于资本增值,设计目的被异化[9],这些使得生态环境(包括气候环境)在此过程中受到不断的破坏,“坏的设计”所起的“坏的作用”不容置疑。

2.3 设计在解决气候问题过程中具有关键作用

1)“设计”具有应对外部环境变化的能力,如西蒙将设计问题表述为“通过内部环境的组织来适应外部环境的变化”[9],而气候变化显然属于“外部环境变化”的范畴,这说明“好”的设计具有适应气候变化的能力。2)国际学术界已经认识到设计减缓和适应气候变化的重要作用。2017年5月召开的应对气候变化的设计策略国际研讨会指出,未来设计将向设计导向的、符合人类未来可持续发展目标的社会变革及演进,将致力于解决全人类面临的各种问题[10]。

2.4 “设计气候效应”尚未引起重视

目前学术界尚未见明确提出“设计气候效应”②,一定程度上说明对此问题未引起重视;也一定程度上说明尚未将“设计”与“气候效应”乃至“气候变化”予以关联。鉴于设计在人类社会经济和生态环境发展过程中所起的作用越来越大,克服过度设计、避免非生态设计已成为各界共识;设计的科学性和低碳性也已经成为设计质量的重要体现。因此,基于设计气候效应的视角来考虑设计应对气候变化,具有一定的意义和价值。

3 设计气候效应的构成、表征与研究框架

3.1 设计气候效应的构成

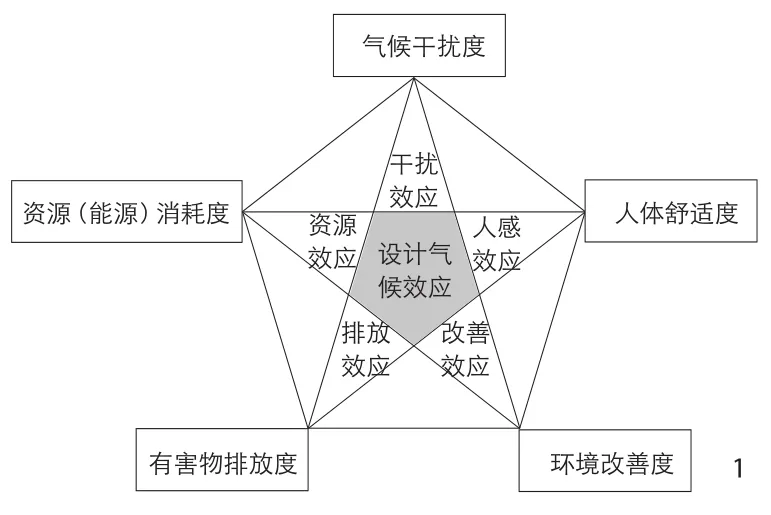

1 设计气候效应的构成The composition of the climate effect of design

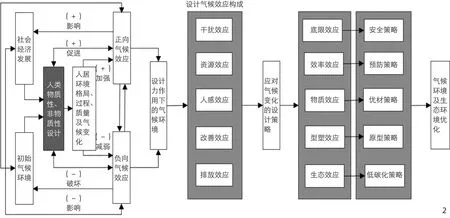

2 设计气候效应研究框架及优化策略The research framework and optimization strategy of climate effect of design

对设计气候效应构成的认知是调控与优化气候环境的基础,也是以“好”设计应对气候变化的基础。设计气候效应的构成可从“效应概念群”③和揭示设计气候效应实际内容的角度认知。笔者认为可从5个“度”来表达设计气候效应的构成(图1)。1)气候干扰度(干扰效应):设计预期或实施后引起的气候要素变化,包括设计实施对气候环境的干扰和威胁④。2)人体舒适度(人感效应):评判设计对原有气候环境及人体舒适度(热舒适度、风舒适度等)的改善程度。3)资源(能源)消耗度(资源效应):设计实施后对能源资源的消耗程度⑤[11]。4)有害物排放度(排放效应/负外部效应):设计后在建造、使用中及使用后所产生的二氧化碳等温室气体的排放程度⑥。5)环境改善度(改善效应/正外部效应):设计对原有生态环境的恢复或改善,例如通过设计将原本的热岛效应转化为冷岛效应等。

3.2 设计气候效应的表征

设计气候效应的表征是深入认知及调节设计气候效应的基础性工作之一。从前叙的设计气候效应构成的角度,笔者提出如下的设计气候效应表征的若干类型:

1)实测表征。是对设计实施后气候效应的直接产出结果——气候干扰度、人体舒适度、资源(能源)消耗度、有害物排放度、环境改善度等进行实测,根据实测结果来表达设计气候效应的状况。

2)模拟表征。同一区域或不同区域由于设计理念与布局结构等不同,会产生不同的设计方案,借助于模拟可反映不同方案的气候效应。如对荷兰“绿心”气候公园中的阿姆斯特尔兰(Amstelland)区域空间方案比较后得知:自然式景观方案在温室气体减排量上优于生产型景观方式,能为气候带来最大的收益[12]。此外,建筑设计与住区规划方案“空气龄”的模拟测度也可反映其气候效应[13]。

3)事件表征。对设计及其建成后产生的与气候相关的事件进行分析,从而确认设计的气候效应。1982年,在纽约曼哈顿区工作的罗斯小姐被玻璃钢大厦下一阵“猛烈的风”吹倒受伤,起因即是“城市急流”(狭管效应)[14]。显然,大厦造成的“狭管效应”是设计气候效应的负向表征。

4)关系表征。基于不同的设计与导致的气候环境变化的关联性,分析不同的设计手法、设计指标等所产生的气候效应。如城市规划设计中的建筑密度、平均层数等均会对城市气候环境产生影响。因此,借助于不同设计举措、相关技术经济指标与长期气候环境数据所反映的两元及多元关系,可以表征城市规划设计对气候环境产生的影响(亦即气候效应)。

5)模型表征。汉堡Max-Planck-Institute通过气候变化区域模型得出德国的气候变化综合效应[15]。气候变化与区域社会经济以及人类活动的方式与强度相关,据此推导的模型蕴含着城市空间规划设计与政策设计作用的丰富信息,模型表征属于一种较为特殊及有效的设计气候效应表征类型。

3.3 设计气候效应的研究框架

基于设计气候效应的构成角度,从设计的干扰效应、资源效应、人感效应、改善效应、排放效应出发,提出考虑设计气候效应的基础要素。1)干扰效应基础要素:考虑对气候的干扰底限。2)资源效应基础要素:考虑对资源利用效率的影响。3)人感效应基础要素:考虑与气候设计中物质效应的对应。4)改善效应基础要素:通过对设计的改善,将其模式塑造为可持续状态。5)排放效应基础要素:考虑与气候设计中生态效应的对应。

从这5类设计气候效应出发,笔者分别提出气候变化背景下提升正向设计气候效应的安全策略、预防策略、优材策略、原型策略、低碳化策略,作为气候变化背景下设计应对策略的回应(图2)。

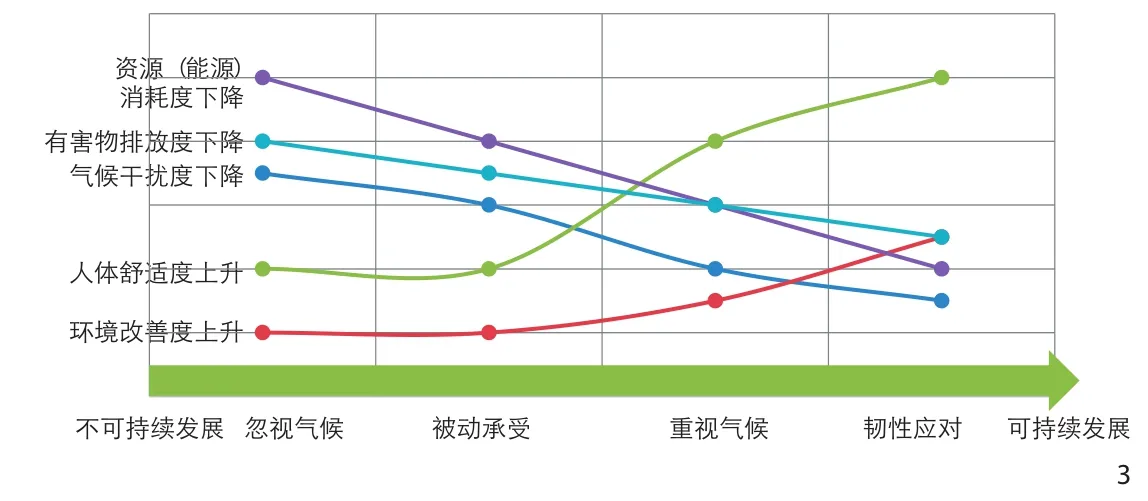

4 应对气候变化的设计策略——基于正向设计气候效应的视角

设计气候效应有其双重性:既可表征设计对气候的不利及负面影响,又完全可指代设计对气候的积极有益的作用。显然,生态文明时代的所有设计(含规划)都必须追求正向设计气候效应。要使设计始终产生正向的气候效应且伴随着有益的生态服务功能,就必须从城市规划和风景园林角度,综合协调应对气候变化的设计策略,使设计气候效应的5个构成始终处于较为理想的可持续发展状态(图3)。

4.1 安全策略:根据气候环境特征进行适应性设计

3 设计气候效应理想发展状态The ideal state of climate effect of design

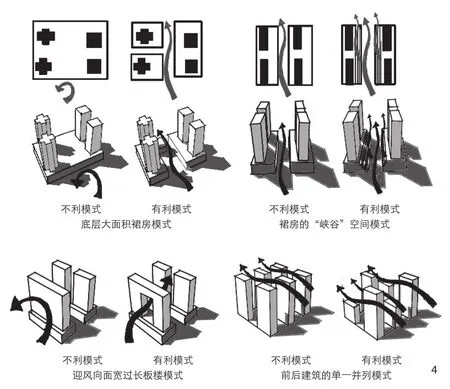

4 对城市热环境不利的组团模式和有利的组团模式[17]The favorable and unfavorable grouping modes on urban thermal environment[17]

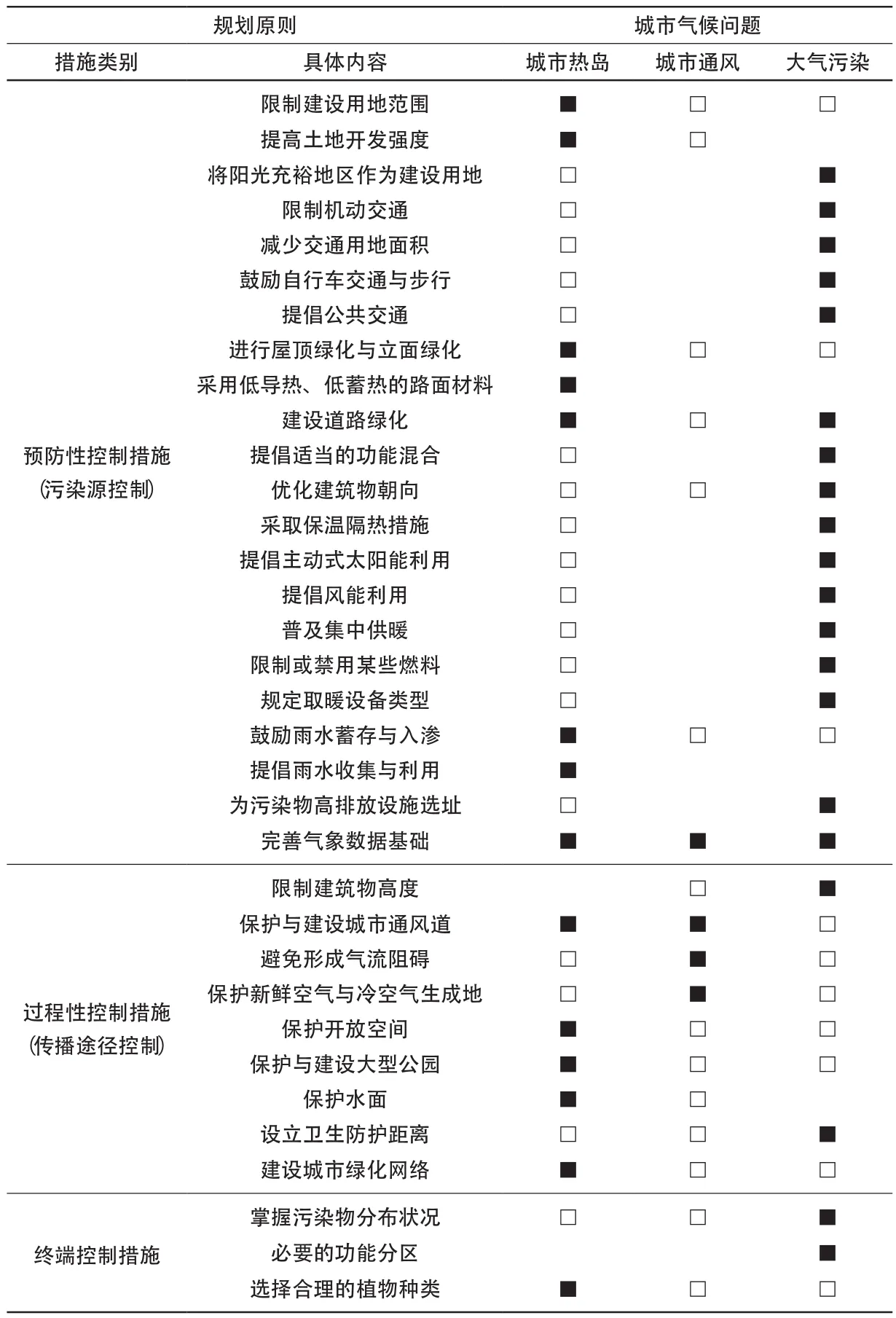

表2 德国气候规划原则及其针对的气候问题[22]Tab.2 The principles and climate issues of German climate planning[22]

气候环境是各种气候要素组成的环境系统,存在着稳定与非稳定的状态,且在自然地理条件作用下形成复杂多变的效应和结果。人类的规划设计必须首先考虑人居环境的安全性,避免由于设计的原因产生气候(象)风险和气候(象)灾害等安全性问题。因此,安全策略是设计气候效应首先应考虑的。当然这一问题很复杂,笔者仅从城市与建筑群角度提出一些想法。

在城市尺度,特殊的自然园林条件形成不同的气候环境,规划设计应避免造成负向气候效应及产生危险因素。如日本的北海道旭日市在郊区布置工厂意在避免污染市区,但由于城郊环流的作用,反而使没有污染源的市区的污染物浓度比有污染源的郊区高3倍[16],这是规划设计未与气候环境相契合而导致的城市气候(象)风险问题。

在建筑组团设计中,建筑的形态、层高以及裙房形态的不同设计会影响建筑群的风环境和热环境(图4)。因此,设计时按照“不利模式”与“有利模式”对不同设计方案进行分析,可在较大程度上使建筑群具有较好的气候安全性[17]。

4.2 预防策略:通过预防措施提升设计气候效应

学术界已有“预防设计”和“预防规划”的相关研究[18-21]。在应对气候变化时,具有“预防”思维的优秀设计对于避免负向设计气候效应及获取正向设计气候效应具有关键作用。例如德国的《建设指导规划》中,针对源头的预防性措施占65%,远远超过了过程控制和终端控制两项之和[22](表2)。

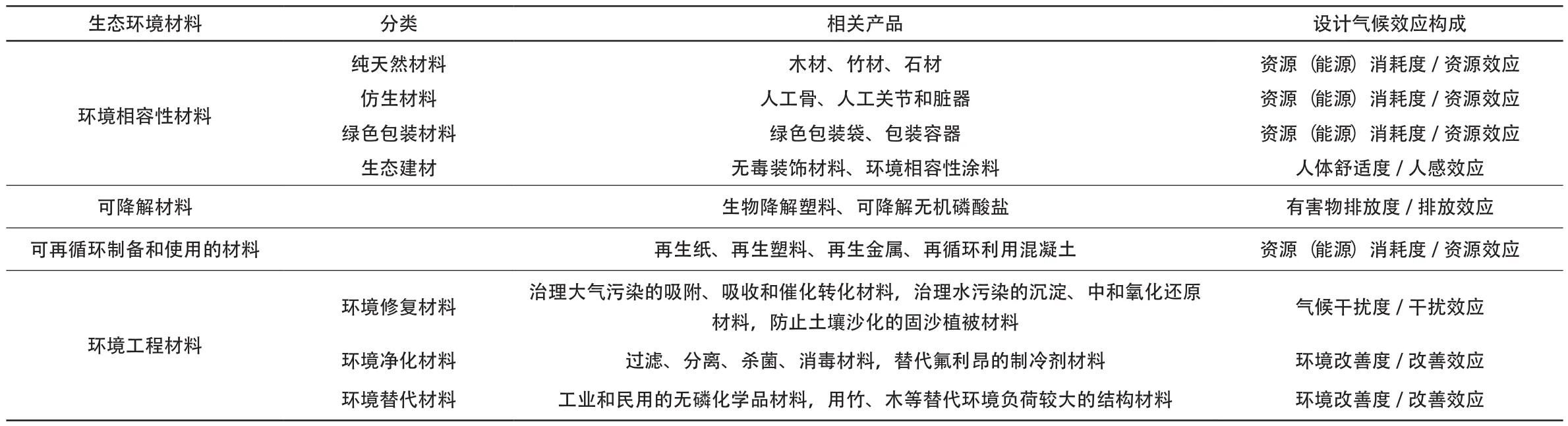

4.3 优材策略:材料的生态环境化、智能化促进设计气候效应

1)材料生态环境化要点是使用无害的“生态环境材料”(eco-materials)。生态环境材料对全球环境没有危害或在生产加工过程中产生较小环境负荷,具有高循环性及高利用度。材料的生态环境化有利于气候环境改善,从而有利于提升正向设计气候效应(表3)。

表3 生态环境材料与设计气候效应的关联[23]Tab.3 Correlation between eco-environmental materials and climate effect of design[23]

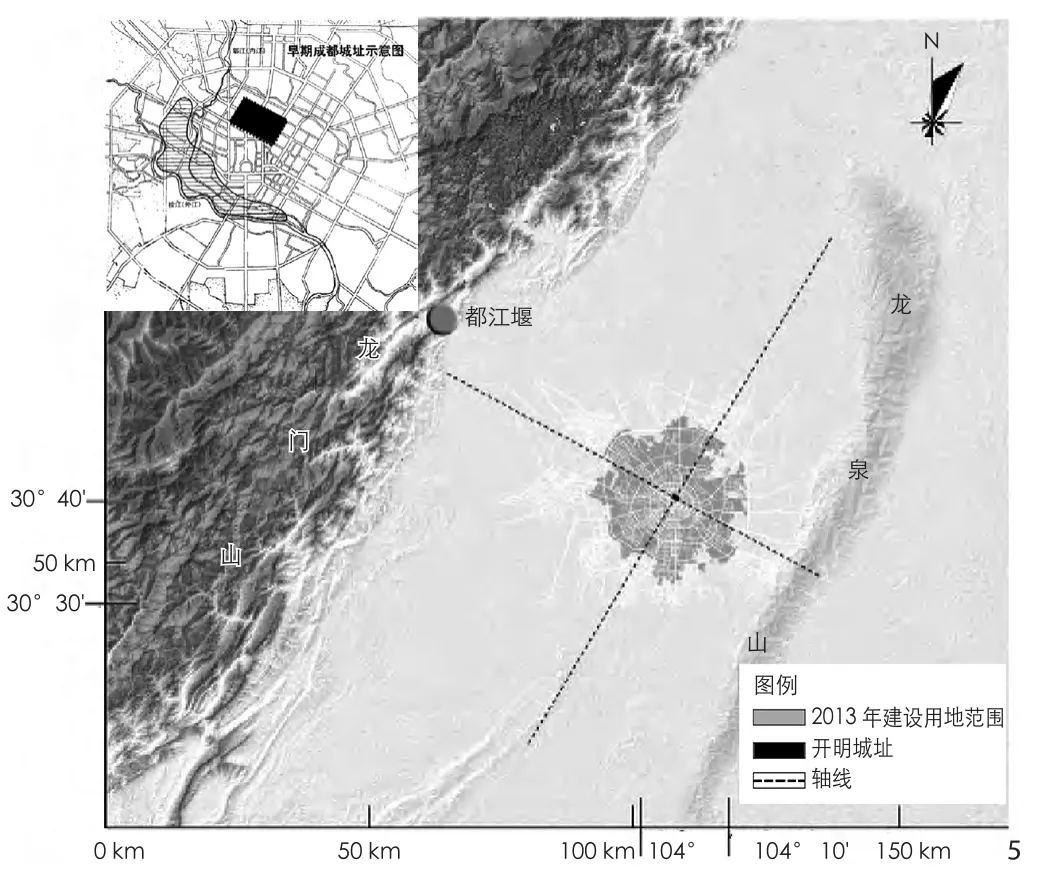

5 开明王都轴线与周边环境的关系[26-27]The relationship between the axis of the Kai-Ming capital and the surrounding environment[26-27]

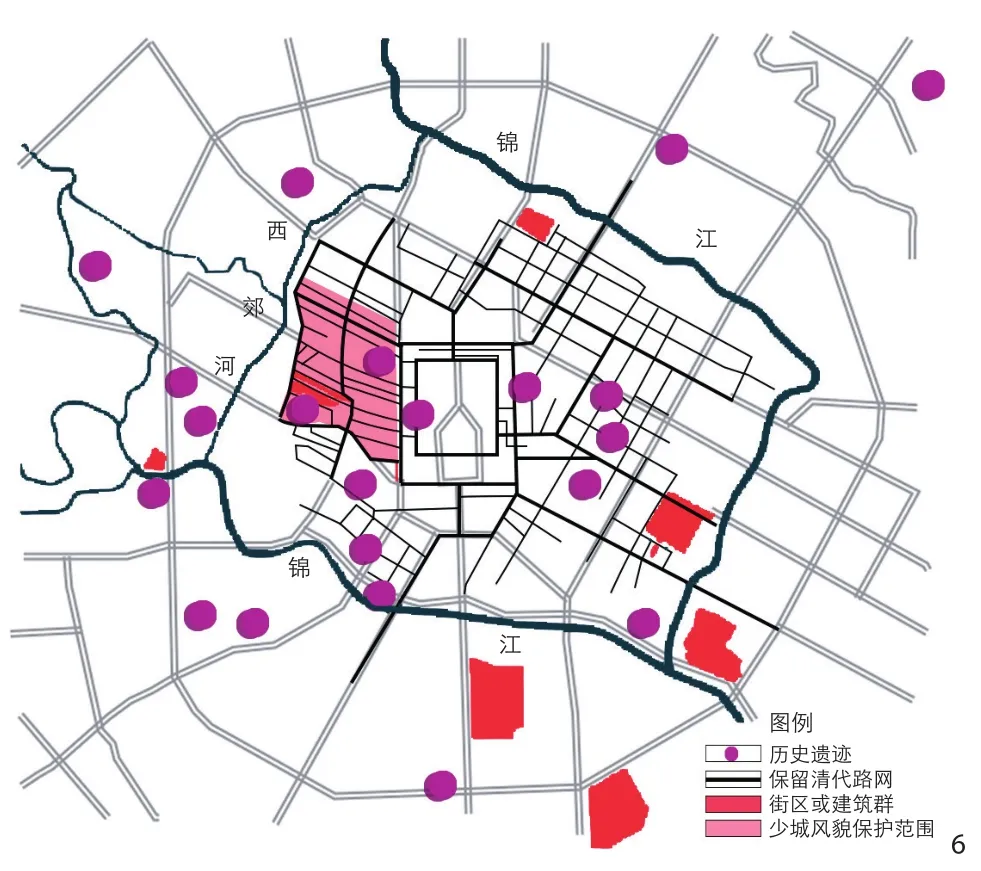

6 成都城市形态的历史结构[26]The historical structure of the urban form of Chengdu[26]

材料的生态环境化还与材料的循环利用相关。美国被拆除居住建筑的“再使用”“再出售”“再循环”以及“被转化”材料的比例达73%[24],一定程度上有利于正向的设计气候效应。

2)材料的智能(智慧)化。智慧材料可根据气温和阳光等变化产生一定的化学物理反应,使材料从环境中直接或间接地获取能量,从而达到低碳化目标。获第三届全球豪瑞奖创新二等奖的汉堡低成本公寓采用光纤维智能混凝土,自隔热且不需使用绝缘材料等。在性能上集成了混凝土的结构特性和气候特性[25],发挥了正向的气候效应。

4.4 原型策略:构建“设计气候原型”提升正向设计气候效应

基于气候环境特征寻找并构建与之契合的“设计气候原型”,是达到较好的正向设计气候效应的重要举措。在城市总体布局方面,约公元前7世纪的成都开明王都“少城”即构建了一条北偏东约30°的主轴,其与地形、气候紧密关联,有利于采光、集热与通风(图5、6),这一空间设计原型有利于获得较好的城市气候效应。

在建筑设计方面,印度建筑师柯里亚将气候定义为“建筑形式的始祖”[28],他根据印度炎热的气候特征以及不能使用空调低普及的社会经济背景,提出了“形式跟随气候”的设计理念,并构建了“开敞空间”(open to sky-space)和“管式住宅”(tube house)2种“设计原型(范型)”。后者通过坡屋面和通风口的设计,形成内部风道循环空间,较好地解决了建筑的通风降温,是一种建筑在困难气候环境下适应自然并取得较好的设计气候效应的例子[29]。

4.5 低碳化策略:以低碳设计优化正向设计气候效应

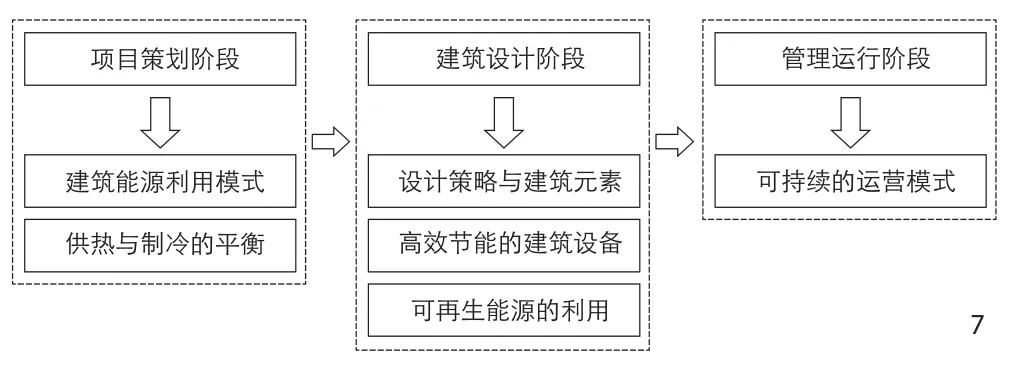

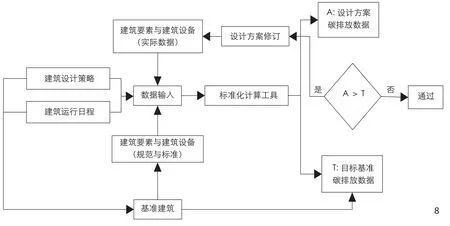

低碳设计可降低设计实施所产生的能源消耗及污染。以低碳建筑设计为例,其可以使得建筑的资源能源的消耗度、温室气体及有害气体的排放度降低,从而获得正向的设计气候效应。如英国皇家建筑师协会制定了低碳建筑设计的6项原则(图7),且以设计方案碳排放数据与目标基准碳排放数据的差值作为设计方案是否通过的评判标准(图8),是取得正向设计气候效应的重要保证。

7 英国《建筑师应对气候变化指导手册》中提出的低碳建筑设计6项原则[5]Six principles of integral low carbon buildings design proposed in the British Guidebook for Architects to Address Climate Change[5]

8 英国皇家建筑师协会制订的以建筑碳排放量为衡量基准的设计流程[5]The design process developed by the Royal Institute of British Architects based on building carbon emissions[5]

5 结语

设计是人类活动及人类文明的重要组成部分[1],气候变化是人类正面临的巨大挑战,阻止气候变化向气候破坏—气候紧急状态—气候危机—气候灾难的演进是设计界不可推卸的责任。笔者基于设计与气候变化关系视角,研究影响设计气候效应的基本要素,并从规划设计(包括城市规划、建筑设计与风景园林)的视角尝试提出了应对气候变化的设计策略。

本文的设计气候效应研究主要集中于认识论层面,提出的设计气候效应的定义、特征、构成、表征、研究框架等系阶段性思考的总结。今后有必要展开物质性设计与非物质性设计的关系,设计与气候效应及气候变化关系的定量测度,设计气候效应群各因素间相互作用的规律、机制等的深入研究;相关理论思考也有待实践和实证。

注释(Notes):

① 气候危机(climate emergency)是牛津字典选出的2019年年度词。

② 基于CNKI检索可知(检索日期:2020年7月6日),“设计气候效应”以“篇名”检索未见文献;以“主题”检索有16篇文章,但均与“设计气候效应”无关。以“设计”+“气候效应”可检索到2篇,但并非研究设计的气候效应。以“climate effect of design”“design climate effect”在 Elsevier Science Direct与 Engineering Village 中检索,未见相关概念文献;以检索式(((design) WN ALL)AND ((climate effect) WN ALL))在Engineering Village可检索到文献15 113篇,但均未明确提出“climate effect of design”。

③ 指以多个与效应相关的概念来表达某个对象或问题所引起的多类型和多侧面结果。

④ 德国相关法规认为,某一建造规划对当地气候的客观意义取决于它是否会对健康构成威胁和危害、是否有损健康生活和工作条件的一般性要求,或者是否对公共健康产生不合理干扰[22]。

⑤ 在法国,住宅的采暖要消耗近1/3的进口石油产品量[11]。

⑥ 其他污染物排放也是设计负外部气候效应的构成之一。

图表来源(Sources of Figures and Tables):

图1~3由作者绘制;图4引自参考文献[17];图5引自参考文献[26-27];图6引自参考文献[26];图7、8引自参考文献[5]。表1由作者绘制;表2引自参考文献[22];表3引自参考文献[23],表中最右一栏系作者所加。