气候变化背景下风景园林的功能定位及应对策略

2020-12-17刘长松

刘长松

2020年9月22日,习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上发言时明确指出,中国将提高应对气候变化国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,使得二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。习主席向国际社会作出的庄严承诺既充分彰显了中国应对气候变化的战略决心及大国担当,同时也为中国做好“十四五”以及中长期应对气候变化工作提供了重要的战略指引。气候变化引发的不利影响严重威胁着城市安全与可持续发展。联合国政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,简称IPCC)第五次评估报告指出,快速城市化地区的人口持续增长加剧了城市的气候脆弱性,削弱了城市应对气候灾害的恢复力,沿海地区城市面临海平面上升威胁,生态脆弱地区的人口涌入,导致城市遭受较大的气候风险。城市气候灾害是气候风险和城市脆弱性共同作用的结果。气候变化与极端气候事件给城市造成较大的灾害风险,沿海城市的生存与发展受到海平面上升[1]111导致的海水入侵、海岸侵蚀等严重威胁,部分沿海低地甚至有被淹没的风险,不合理的城市空间布局进一步加剧了气候变化的负面影响。因此,如何适应气候变化对城市安全与生态环境带来的不利影响及重大威胁,营造人与自然和谐共生的发展格局,通过合理的规划设计推动城市实现可持续发展十分必要,风景园林可以通过采取适当的设计策略,在减缓或降低中国城市发展面临的气候灾害风险方面发挥重要作用。

1 气候变化背景下城市面临的安全风险与风景园林的作用

气候变化、城市化与气候灾害风险之间相互关联、相互交织、相互作用,给城市的可持续发展带来一系列风险挑战。风景园林作为城市生态系统的组成部分,可以在城市适应和减缓气候变化、推动建设低碳韧性城市方面发挥重要作用,亦有利于改善城市人居环境,提升城市可持续发展水平。随着城市面临的极端气候事件等气候灾害与气候风险趋多趋强,需要在城市规划与设计中充分考虑并加以应对。

1.1 快速城市化进程与气候变化叠加加剧城市安全风险

快速的城市化进程和全球气候变化是当今世界城市发展过程中面临的主要挑战。城市作为人类活动最主要的场所,不仅是温室气体排放的主要来源,也是生态环境最脆弱、受气候变化影响最大的区域之一。目前,全世界超过一半的人口生活在城市,未来仍会保持快速增长趋势,据联合国预测,到2050年全世界将有近70%的人口居住在城市。快速密集的城市化进程严重削弱了城市系统的正常功能,基础设施面临巨大压力,生态系统与生态平衡遭到破坏,城市环境负荷越来越重,城市脆弱性日益加剧,难以应对气候变化带来的不利影响。

气候变化导致海平面上升,沿海城市受到严重影响,面对极端恶劣天气带来的破坏性影响,城市堤防基础设施难以发挥作用,土地、粮食、淡水、资源供应保障等面临中断风险。气候变化会进一步加剧城市热岛效应,导致城市生态环境质量恶化,对人体健康产生不利影响甚至危及生命安全,气候变化引发干旱导致城市缺水问题更加严重,同时极端天气和暴雨频发导致城市内涝风险迅速增加。因此,城市如何适应气候变化的不利影响已经成为世界各国共同面临的重要问题。美国在遭受2005年“卡特里娜”飓风和2012年“桑迪”飓风重创之后,开始重视韧性城市建设问题,提出了建设“软性基础设施”防御风暴、丰富海岸空间的发展理念,通过设计提升城市韧性来解决气候变化引发的一系列危机,要求城市增强针对气候突发灾害和气候变化风险的预测预警能力,在影响城市韧性的重点领域采取措施降低灾害脆弱性,从而提高整个城市的气候韧性能力。

1.2 气候变化对城市发展与基础设施运行的重大挑战

城市是气候灾害的高风险地区,随着城市化进程继续快速推进,城市人口急剧增长,城市建筑物密集拥挤,基础设施韧性不足、城市应急管理体系薄弱等城市脆弱性问题凸显,极端天气事件频发将导致城市功能瘫痪,气候灾害将对城市发展带来更严重的灾难性后果。气候变化的不利影响与气候灾害叠加,已成为制约城市可持续发展的重大问题[2]。中国是全球气候灾害高风险地区,据中国气象局统计,2015—2018年间平均每年气象灾害造成的直接经济损失约为3 283亿元,并且呈现趋势性增长。近年来中国频繁出现暴雨引发城市内涝,凸显了在城市规划、建设和运营管理方面的短板。随着城市化进程加快,长三角、珠三角等城市群生态脆弱性加剧,极易受到气候变化的不利影响。自2010年5月以来,湖南、广西、江西、广东等地陆续受到暴雨侵袭,出现不同程度的内涝,广州在不到半个月的时间里就经历了2次水漫全城。为应对气候变化带来的灾害风险,亟须尽快提升城市的气候韧性能力[3]。需要充分发挥城市规划在应对气候变化方面的重要作用,通过编制与实施韧性城市规划促进城市土地、水资源、建筑和交通等重点领域主动适应气候变化,有助于提升城市规避风险、防灾减灾及增强灾后恢复力等,风景园林需要深入思考如何提升城市韧性以更好地应对气候突发事件,为城市居民创造更健康、更安全的城市环境。

1.3 风景园林对建设低碳韧性城市与可持续发展的重要意义

“十四五”时期是中国提升城镇化发展质量的关键阶段,也是探索新型城镇化建设路径亟待破解的重要问题。为落实中国2030年碳排放达到峰值以及2060年实现碳中和的战略目标,城市作为能源消费与碳排放的重要来源,也是遭受气候灾害损失最严重的区域,如何提高城市应对气候变化的综合能力,加快推进低碳韧性城市规划建设是中国“十四五”乃至中长期经济社会高质量发展的一项战略要务。风景园林在城市减缓和适应气候变化、提升城市可持续发展水平方面可发挥重要作用。园林作为城市与大自然联系的桥梁,可以美化城市、丰富城市景观、提升城市艺术效果,还有助于改善环境质量,提升城市居民生活环境。风景园林作为城市生态系统的重要组成部分,对于建设低碳城市具有重要促进作用,在城市规划、设计与运营管理中应充分考虑应对气候变化问题,开展园林建设、合理布局公共绿地是减缓城市热岛效应的有效措施[4]。目前中国仍处在快速城市化阶段,城市适应气候变化风险的能力十分薄弱,城市规划对城市发展面临的气候风险认识与考虑不足。因此,亟须尽快提高城市应对气候风险的综合防护能力,风景园林通过营造生态健康、舒适的人居环境,可以为建设安全宜居的气候韧性城市做出贡献。

2 城市发展与应对气候变化中风景园林功能定位的再认识

园林是城市可持续发展的基础,没有园林的城市是不可想象的。气候变化对风景园林的形式、内涵、理念与功能等产生重大影响,风景园林面临的机遇与挑战前所未有。从行业自身发展及其在城市发展中的功能定位出发,风景园林要采取积极应对气候变化的措施,以有效应对城市气候灾害风险,提升生态系统服务功能,维护城市生态安全,通过合理的规划设计推动气候韧性城市与低碳城市建设。

2.1 风景园林在城市发展中的角色与功能定位

气候变化对风景园林的主要元素、功能内涵与设计理念产生重大影响,同时也赋予其新的功能内涵,风景园林在城市发展以及应对气候变化功能定位中的重要性上升。1)气候变化对风景园林的主要元素产生影响。气候变化影响景观的自然与人文特征,进而影响风景园林的形式和风格,气候剧变导致重要园林元素出现变化,原有的部分风景园林形式可能会消失,例如气候变化影响到部分植被的生物周期,部分物种甚至濒临灭绝,城市缺水导致部分水景和绿地系统消失,降雨变化与海平面上升导致水文和滨水区域景观变化等。2)气候变化对风景园林的内涵与功能产生影响。过去风景园林主要与美学、文化与艺术相关,其作用局限于对微气候的调节与改善。在气候变化背景下,城市发展面临的灾害风险和生态环境问题加剧,如何适应气候变化成为风景园林的新内涵与新要求,风景园林要考虑如何减轻气候灾害损失。3)气候变化对风景园林的设计理念产生影响。风景园林的设计理念容易受到气候变化冲击,人们需要重新认识人与自然的关系。在气候变化影响下,风景园林设计需要更多地考虑生态保护、防灾减灾、减碳增汇等要求,按照天人合一的理念、结合自然环境进行设计,需要更加注重保护城市自然生态、减少开发建设对自然环境的影响、提升生态系统服务功能,努力转变破坏生态环境的粗放型景观发展模式。

总体上,气候变化导致风景园林的内涵与功能不断拓展,相应地,风景园林在城市发展中的功能定位也应做出调整。许多国家将风景园林作为城市应对气候变化的重要措施,作为基于自然的解决方案(nature-based solutions)的重要组成部分,可以促进城市适应和减缓气候变化,有效降低城市发展面临的气候安全风险,提高人们生活舒适度。对于中国来说,风景园林在应对气候变化方面的角色与功能仍需进一步强化。

1)积极应对气候变化,有效减少或避免城市气候风险与气候灾害。在气候变化和城市热岛效应的双重压力下,风景园林不仅需要更多发挥调节微气候的作用,营造舒适健康的人居环境,还要积极应对气候变化,降低传统发展方式对城市生态环境和气候系统造成的不利影响,通过削减行业碳排放,为减缓气候变化做出贡献。新时代的风景园林需要积极应对城市化进程中面临的气候变化风险及气候灾害,采取有针对性的措施应对严重的干旱、暴风雨和热浪等极端气候灾害,通过强化减灾避灾功能,有效预防气候灾难,确保人民群众生命财产安全。

2)提升生态系统服务功能,维护城市生物多样性。全球气候变化使城市人居环境质量面临严峻威胁,风景园林对全球气候变化、生态环境修复、生物栖息地保护、舒适宜居的生活环境建设等都具有非常积极的作用[5]。在目前的环境与气候双重压力下,风景园林要发展成为解决城市生态环境与气候变化问题的重要措施,积极探索风景园林的生态价值实现机制,全面保护城市自然生态格局,最大限度发挥其生态服务功能。气候变化导致生物多样性减少,风景园林应承担城市优美生境的保护者、恢复者、营造者和维护者等多重角色,从传统的注重塑造空间和视觉效果向支持城市生态环境可持续发展转变,从营造城市人居环境向保护城市生态环境和生物多样性转变。

2.2 风景园林的气候灾害防护功能与韧性城市构建

构建韧性城市是应对气候变化、减少气候灾害风险的有效途径。气候变化引发海平面上升、极端气候事件频发、高温热浪、城市内涝等,进而对城市造成不利影响等,严重威胁到人民群众的生命财产安全。城市密度过高会加剧热岛效应与雨岛效应,城市内涝发生的风险增加。适应气候变化要求城市建成区及周边要有一定的软质空间作为缓冲,城市绿色基础设施及公共空间不仅可以提供绿荫、降低城市气温,也可以滞留雨水,减轻城市排水系统的压力。园林绿地通过增加雨水的下渗、收集和滞留,可以有效降低城市内涝的发生。随着未来极端气候灾害发生的频率和强度增加,为了更有效地应对气候风险必须尽快制定完善的韧性城市规划,全面提升城市应对气候风险的防护能力。建设韧性城市需采取更具综合性、战略性和前瞻性的城市规划设计,有效应对极端天气和气候事件带来的气候灾害风险,合理规划布局重要基础设施,使其远离高风险地区,全面保护湿地以及低洼地区自然生态系统,为应对城市内涝建立缓冲区。推动建立适应气候变化的建筑、交通和基础设施,不断完善河流堤坝、保护城市水系,同时强化城市排水系统等。建立早期气候风险预测预警系统,提高气候灾害应急反应能力。制定完善的气候灾害应急预案,有效降低其对城市运行造成的不利冲击[1]112。

2.3 风景园林的绿色基础设施功能与城市生态安全

风景园林是城市人居环境的主要提供者[6]77,不仅具有视觉上的美学价值,也具有增湿固碳、保护生物多样性、改善空气、调节气候等一系列生态价值。为解决中国快速城市化进程中面临的气候安全问题,必须加强气候适应性规划设计,最大限度地降低气候变化造成的不利影响,例如通过风景园林设计来改变城市雨水径流,有助于解决城市因大量密集建筑及路面硬化造成的排水不畅,以及城市内涝等问题。提升城市气候韧性除了传统的城市基础设施外,还包括城市绿色基础设施。绿色基础设施是人造生态系统和基础设施的混合体,充分运用绿色基础设施的调节功能,可以提升城市应对极端气候事件的能力。积极推动城市绿色基础设施建设是主动适应气候变化的重要措施。完善规划设计、构建布局合理的城市绿色基础设施,有助于修复在城镇化进程中受损的生态环境系统,避免气候变化对脆弱生态系统与脆弱人群造成不利影响,是实现人与自然和谐相处的重要途径,形成适合人类居住、健康、安全、可持续发展的城市人居环境,有效维护城市生态安全。

2.4 风景园林的碳汇功能与低碳城市建设

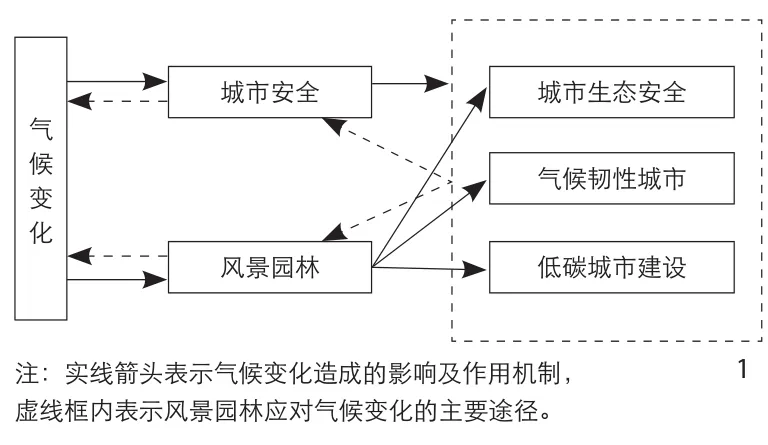

1 气候变化对城市安全和风景园林的作用机制及应对途径The mechanism and countermeasures of climate change on urban safety and landscape architecture

生态系统是城市实现碳平衡的重要保障,风景园林的固碳与温室气体吸收功能对城市减缓气候变化具有重要意义。通过完善风景园林设计与布局,提升城市绿化面积,增强城市碳汇功能。建设城市绿地是高密度人居城市应对气候变化的有效措施,也是提升城市居民生活质量的重要途径。推动低碳城市建设,要求将低碳发展理念融入城乡规划建设当中,风景园林设计可以采用大面积绿地间隔公共交通走廊间的绿楔式绿地系统、建设功能混合的城市街区、加强绿色基础设施建设、建设绿道等不同方式,充分发挥风景园林的碳汇功能、缓解城市热岛效应、促进建筑节能、引导绿色交通、加强节能降碳宣传教育等,从而减少城市整体的能源需求与碳排放。

综上,风景园林在城市发展以及应对气候变化中的功能定位可进一步归纳(图1):1)气候变化对城市安全和风景园林产生重大影响;2)风景园林可通过维护城市生态安全、构建气候韧性城市、促进低碳城市建设等不同途径有效应对气候变化,同时也提升了城市安全水平,为城市应对气候变化与实现可持续发展做出贡献。

3 风景园林应对气候变化的策略选择

风景园林与经济、社会、环境发展密切相关,对建设低碳城市与韧性城市意义重大。在积极应对气候变化的大背景下,要不断探索低碳风景园林设计、气候适应性设计、城市生态安全设计、以人健康为中心的设计、行业转型升级发展等新理念,积极推动园林可持续发展,促进碳中和园林(carbon neutral gardens)、气候适应型园林发展,这既是风景园林应对气候变化的策略选择,也是行业发展转型的重要方向。

3.1 低碳风景园林设计策略

建设低碳风景园林,为低碳城市建设做出贡献,需从不同层面共同发力。

1)加强战略规划,构建绿色低碳的城市空间体系。将低碳发展理念融入低碳城市规划、建设与管理全过程,科学规划设计城市空间结构,合理布局各类城市绿色空间,推动形成绿色低碳的城市生态系统,有效缓解城市热岛效应,降低城市能耗;构建城乡绿色低碳交通体系,建立完善的生态雨洪管理系统,有效降低城市水危机和水处理能耗。

2)构建碳中和园林,建立全生命周期碳排放管控体系。风景园林在施工、后期运行、维护管理、废弃物处置等阶段会产生大量碳排放,因此要尽量减少规划、设计、施工、管理、养护、更新等全生命周期内的碳排放。积极构建碳中和园林,近期目标是通过源汇平衡实现碳中和,远期目标是零排放直至负排放(即产生净碳汇),不断完善风景园林的规划设计,使其成为恢复城市碳平衡和生态平衡的重要手段。从减排和增汇2个方面同步推进建设。①减排以降低能耗和实现能源自给为目标,降低园林建设运行和维护管理过程中的碳足迹,减少化石能源消耗,充分挖掘和利用可再生能源,推动实现能源自给。风景园林建设开展低碳规划设计,严格控制施工阶段碳排放,合理选择建材及施工工艺,采取科学合理的风景园林管护方式等降低维护碳排放,更新阶段尽可能延长风景园林的生命周期,以有效降低碳排放。②增汇方面,风景园林绿地作为城市重要的自然碳汇,加强城市范围内森林、湿地等生态敏感区域的保护和管理,科学选择园林植物、绿量和配置方式,以及后期养护管理方式等[7],不断加强土壤、湿地、水体、植被等固碳能力与碳汇功能,同时减少对风景园林的人工干预程度,强化自然的自我修复和维持能力。

3)积极推动低碳风景园林营造技术在植被、地形、水体、建筑园林四大要素中的运用。①植被方面,选择以乔木为主的多层次立体绿化以提高碳汇能力。②地形方面,因地制宜处理地形并减少风景园林建设过程中对天然碳库的破坏,降低管护阶段碳排放。③水体方面,积极推动节约水资源,加强节水技术、水体净化技术、雨水收集技术在风景园林营造中的应用。通过建设湿地自然保护区、城市湿地公园等方式,加强湿地生态系统碳汇功能。④建筑方面,推动零碳建筑与碳中和建筑建设,倡导自然通风及屋顶绿化、墙体垂直绿化等立体绿化技术,有效降低建筑运行能耗[8]。

3.2 气候适应性设计策略

建设气候适应型风景园林是维护城市生态平衡、适应气候变化灾害、营造城市宜居空间的有效手段。通过主动适应气候变化,推动气候适应型园林建设,不仅有利于维护行业自身的健康发展,也可以提升城市和居民应对气候风险的能力,降低城市发展对外部能源资源的依赖,增强城市应对极端气候事件和气候风险的能力。风景园林应把减少气候灾害影响、增加抗灾能力和提升气候恢复力作为设计的重要目标加以考虑,按照韧性城市建设与适应性规划的相关要求,不断完善绿色基础设施建设有利于改善城市生态系统,提高城市应对气候风险与气候灾害的能力。在城市规划和设计中应采取适应措施来降低气候变化的不利影响,需要综合运用生态韧性与工程韧性措施。应对强降雨以及暴雨造成的城市内涝,需要加强生态基础设施建设,构建气候适应型的城市排水系统。将适应气候变化纳入设计与规划建设当中,通过气候防护型设计(climate-proof design)提升风景园林对气候变化的自适应性,最大限度地降低气候变化的不利影响和极端气候事件造成的人员生命财产损失。例如为了降低风景园林的水资源需求,可以通过建设雨水和中水循环利用系统并提高灌溉效率,选择种植耐旱植物,提高应对气候干旱的能力;通过提升园林绿地的渗水能力和临时蓄洪能力,可以帮助缓解泄洪压力,有效应对城市内涝。针对沿海城市面临的海平面上升等气候灾害,风景园林开展基于防御基础设施的适应性设计非常必要。城市基础设施不仅包括提供生态服务的城市绿地、农田、公园等绿色开放空间系统,还包括道路交通、市政管网、电力通信等城市运行的关键性基础设施,也包括保障城市发展与安全不可缺少的防御性基础设施,主要是以人工为主的硬工程设施和以自然系统为主的软工程设施[9],建设防御工程设施可以提高沿海城市的防御能力,有效应对风暴、洪水和海岸侵蚀等气候灾害带来的不利影响。

3.3 城市生态安全设计策略

园林绿地是绿色基础设施的重要类型,也是自然生命的支持系统,已成为解决当代城市气候变化和生态环境危机的重要途径。城市内部以及城市周边的绿色开放空间,是提供城市生态系统服务的重要主体。科学的绿色空间布局可以缓解气候变化带来的安全风险,通过合理规划城市通风廊道,有助于减轻城市热岛效应,改善城市空气环境;完善的绿色基础设施可以有效应对气候变化给城市安全造成的影响与危害,同时有助于构建完善的城市生态系统网络,保护生物多样性,提升城市自适应能力[10-11]。随着气候变化的负面影响日益显现,提升城市生态系统的气候调节能力和城市韧性非常紧迫,通过规划恢复和扩展城市生态系统功能及提升城市整体适应能力十分必要。在城市规划中采取生态适应性(ecological-based adaptation)措施可以有效提升城市生态功能,通过强化和整合城市生态系统功能,带动提升其他城市发展要素的韧性和适应性,进而促进韧性城市建设。针对气候变化带来的高温热浪和城市内涝等威胁,需要加强城市的生态安全设计,通过对城市水体、建筑、道路等要素进行生态化改造,不断完善城市绿色基础设施建设。例如将城市水体河岸以及绿色开放空间进行合理布局形成城市“凉道”,城市道路沿边设置绿化带等生态廊道治理空气污染,建设绿色屋顶和墙体绿化来提升城市建筑宜居性[12]。同时加强生态适应性措施与气候适应性规划的协同配合,科学调整生态系统的空间布局和组分结构,配置合理的生态类型有助于减轻气候变化与极端气候事件对城市造成的不利影响与灾害损失,不断增强对城市生态安全的保障能力。

3.4 以人体健康为中心的设计策略

风景园林作为改善城市人居环境的主要手段,营造良好的建成环境有利于促进人体健康,增进社会福祉,实现人与自然和谐相处,尤其是在当前全球新冠肺炎疫情大流行之际,推动开展以人体健康为中心的设计策略,有利于充分发挥风景园林绿地等作为战略留白阻断病毒传播、促进人体健康、改善城乡人居环境等方面的作用。历史上为解决工业革命造成的严重环境污染与人类健康问题,城市规划科学开始反思人与自然的关系并不断探索解决方案,例如奥姆斯特德积极呼吁把自然带进城市,提出了构建城市公共园林、开放性空间和绿地系统等一系列设计理念,霍华德提出了田园城市理念旨在改善城市盲目扩张引发的生态环境恶化问题,突出体现了风景园林对改善人与自然关系、促进人类健康的积极作用。鉴于气候变化造成高温热浪诱发心脑血管疾病、病媒传播疾病、水传播疾病,空气污染加剧呼吸系统疾病等人体健康威胁,有必要充分发挥风景园林规划设计改善气候状况以及维护人体健康的积极作用,推动实现人与自然的和谐共生[6]78。不断完善风景园林建设,构建城市绿色基础设施空间网络,有效维护城市生态安全和人体健康。充分发挥风景园林净化空气、水体和土壤的功能,科学规划绿地空间改善空气质量,塑造完善的水生态系统降低水体传染病传播风险,积极推进将垃圾填埋场转变为生态公园、探索将工业废弃地改造成绿色公园等土壤污染治理措施。不断完善城市绿地空间布局,创新屋顶花园、屋顶农场、螺旋森林、垂直绿化等不同发展方式,充分发挥城市绿地对人体健康的促进效应。

3.5 行业转型升级发展应对策略

2013年,国家发展改革委等9部门联合制定了《国家适应气候变化战略》,在重点任务第五部分“森林和其他生态系统”中提出完善林业发展规划、加强森林经营管理、有效控制森林灾害、促进草原生态良性循环、加强生态保护和治理等任务。2014年,国务院发布《国家应对气候变化规划(2014—2020年)》,在第三章控制温室气体排放第四节增加森林及生态系统碳汇中提出了增加森林、农田、草原和湿地碳汇等。2016年,国务院印发《“十三五”控制温室气体排放工作方案》在打造低碳产业体系提出增加生态系统碳汇。虽然国家应对气候变化的战略规划尚未纳入风景园林,但气候变化却对风景园林行业产生了不利影响,同时也带来了新的发展契机。行业的持续健康发展需要按照国家应对气候变化的战略要求,加强应对气候变化与风景园林行业发展的深度融合,也要打破学科界限,加强气候变化领域与风景园林领域的跨学科交流,将生态环境保护、减排增汇、防灾减灾等新要求纳入行业发展的重要目标,积极推动园林可持续发展,为城市居民创造更加安全宜居的生产生活环境,最大限度地发挥风景园林等绿色生态系统在降低温度、蓄洪滞洪和固碳增汇等方面的生态效益,切实采取减缓和适应措施,不仅有助于应对高温热浪、实现低碳韧性发展,也有助于强化城市生态系统服务功能,提高城市人居环境的宜居性,使城市发展免受气候变化的不利影响,也是经济有效、生态效益突出、共生效益显著的重要措施。推动风景园林转型升级发展,可以积极探索风景园林与大文旅、康养、养老等服务业的深度融合,积极推进园艺疗法,促进康复花园、医疗园林、市民农园等新型园林形式建设,培育形成新的经济业态与经济增长点。