我国农业颠覆性技术创新的可能方向与路径选择

2020-12-15高芸赵芝俊

高芸 赵芝俊

摘 要:技术进步是经济增长的主要源泉,通过创新实现技术物化并产生有益效果,已成为推动发展的主要途径。在资源、环境和发展空间约束不断增强、急需培育增长新动能的今天,将颠覆性创新作为突破口实现跨越式发展,意义越来越重大。未来十年,我国农业领域颠覆性创新最有可能、最有潜力、最具价值的三个方向是:合成生物学和基因组学育种技术;以微生物组学为基础的农业生物質工程;大数据和信息技术支持下的智慧农业。应重视基础研究和交叉学科研究,鼓励公私部门合力解决制约农业发展的重大问题,建立重点攻关领域定期发布机制,建立相适应的人才培养、项目考核、协同创新、技术转移和成果转化机制,形成以知识和价值为核心的科研上下游链条。

关键词:颠覆性创新;农业技术进步;现代农业发展

中图分类号:F323.3 文献标识码:A 文章编号:1003-7543(2020)11-0098-11

技术进步是经济增长的主要源泉,通过创新实现技术物化并产生有益效果,已成为推动发展的主要途径。近年来,我国农业生产成本不断攀升,资源环境压力逐年增大,农业竞争力提升难度增加,农业可持续发展面临诸多障碍,这些问题的出现,归根结底是传统的生产方式越来越不适应现代农业发展的需要,科技的支撑力和支撑方式越来越难以满足现有及未来发展的需要。这也预示着,未来的农业发展必须更加依赖农业科技进步,技术创新需要开拓新的创新路径,突破边际增量的限制,推动生产效率大幅度提升,引领现代农业发展。

党的十九大报告强调,要突出关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新。当前,全球各国都希望通过颠覆性创新实现跨越式发展,并相应地开展战略布局,将技术创新与农业重塑统筹谋划,并辅之以组织创新和制度创新。例如,美国已经形成颠覆性技术常态化研究和投入机制;日本从2013年开始实施“颠覆性技术创新计划”,经费规模占到全部科技计划经费的4%左右;俄罗斯通过“先期研究基金会”推动技术储备;英国和法国分别提出“高价值制造”和“未来工业战略”。不仅如此,一些国家还定期发布突破性技术(技术预见)报告或科学蓝图,为技术遴选和创新聚焦创造条件,引导全社会力量投向最有潜力的核心技术研发。在这种形势下,颠覆性创新会对农业产生哪些根本性影响?解决我国农业面临的困境最需要的颠覆性技术有哪些?发展的路径和方向在哪里?推进我国颠覆性技术创新的政策着力点在哪里?这些都是不能回避的重大问题。为此,本文在全面梳理颠覆性创新理论与实践脉络的基础上,重点就颠覆性创新破解我国当前及未来农业发展困境的可能性和可行性进行分析。同时,根据未来现代农业发展方向和需求提出农业领域颠覆性创新的重点领域,探讨颠覆性创新的实现方式,明晰其重塑农业的作用路径和方向,最后提出促进农业颠覆性创新的政策措施。

一、颠覆性创新理论的由来与演进

1997年,Clayton Christensen首次提出颠覆性创新理论,将创新分为颠覆性创新和渐进性创新,破解了困扰学术界已久的“亚历山大困境”(领先的在位的大企业在面临新技术调整时容易被新进入的小企业打败)[1]。从此,颠覆性创新成为各行各业关注和争论的热点。颠覆性创新概念的提出是经济理论与创新理论并行发展、相互贡献的结果。

各国发展经验表明,资源禀赋、政治制度、地理因素、资本积累都会影响经济增长[2],在众多影响因素中,技术进步促进经济增长的作用越来越重要,且成为实现经济持续增长的唯一途径[3]。经济学家通过历史考察和现实研究,从新技术如何产生,科学和技术的关系,如何运用技术促进经济发展,技术发展的组织模式,技术发展的内涵,现代技术分类等角度,探讨技术与经济的关系,技术经济学逐渐发展成为研究经济活动规律与技术发展规律的交叉学科。熊彼特在《经济发展理论》中开创性地提出了创新的五种情况,即新产品、新技术、新市场、新的原材料供应来源、新的生产经营组织,人们开始认识到“发明创造”和“技术创新”的区别,创新的含义从单一的新技术、新产品,逐步发展为新技术应用和产业化、技术组合、商业模式、组织和制度创新[4]。熊彼特认为,企业家为避免边际收益递减而开展的生产技术和生产方法革新的创新活动,最终目标是最大限度地获得超额利润。总而言之,创新理论在不断深化发展,从技术创新逐步延展到产品创新、过程创新和服务创新[5-6]。

20世纪中后期,新古典经济增长理论和内生增长理论不约而同地开始关注人力资本、研究开发、知识外溢、技术进步对经济增长的贡献,并利用历史数据进行验证[7-8]。到了21世纪,创新的定义更加明确地强调“转化”,即新产品、新过程、新系统和新服务的首次商业性转化[9-10]。这些研究开创了技术进步测度的先河,形成了从理论、实证到启示的完整研究体系。

然而,在现实中,完成技术的商业性转化不仅需要技术本身在原理、结构、功能及效益上的突破,而且需要有效的激励制度、恰当的商业模式以及匹配的市场,必要时还需要新技术的再次改造、发展。随着垄断企业的出现,研究者发现,创新的必要条件在当前社会分工细化、垄断市场存在的情况下变得愈加难以获得,垄断企业对现有目标客户需求有深度了解,对本领域技术可以快速掌控,更容易在低成本下开展演化性、连续性、渐进性技术创新。

颠覆性创新理论以经济理论与创新理论为基础,标志性地提出创新形成的技术不一定是连续的[11]。特别是渐进性技术创新产品的性能增加若无法带来消费者的边际效应增加时,就是颠覆性创新产生和应用的最佳机会。连续性技术创新通过技术替代,改进和完善产品性能,延续以往的内部生产目标和管理模式,以及客户群体(市场)和产品功能。相对应地,非连续性技术创新则使用新技术替代现有技术,开辟新的市场并形成新的价值体系和市场规则,具有破坏和颠覆原有主流市场的特征[12]。因此,颠覆性创新另辟蹊径开发新的产品、开拓新的市场、寻找新的目标客户,为小企业与大企业竞争、弱国赶超强国、重塑世界经济格局找到了突破口。随着颠覆性创新典型案例的剖析和研究增多,颠覆性创新理论对颠覆性创新与颠覆性技术、颠覆性创新的特征、颠覆性创新的目标、如何实现颠覆性创新等探讨得更加深入,研究结论对实践层面更具有现实意义。

二、农业颠覆性技术创新对我国农业的可能影响

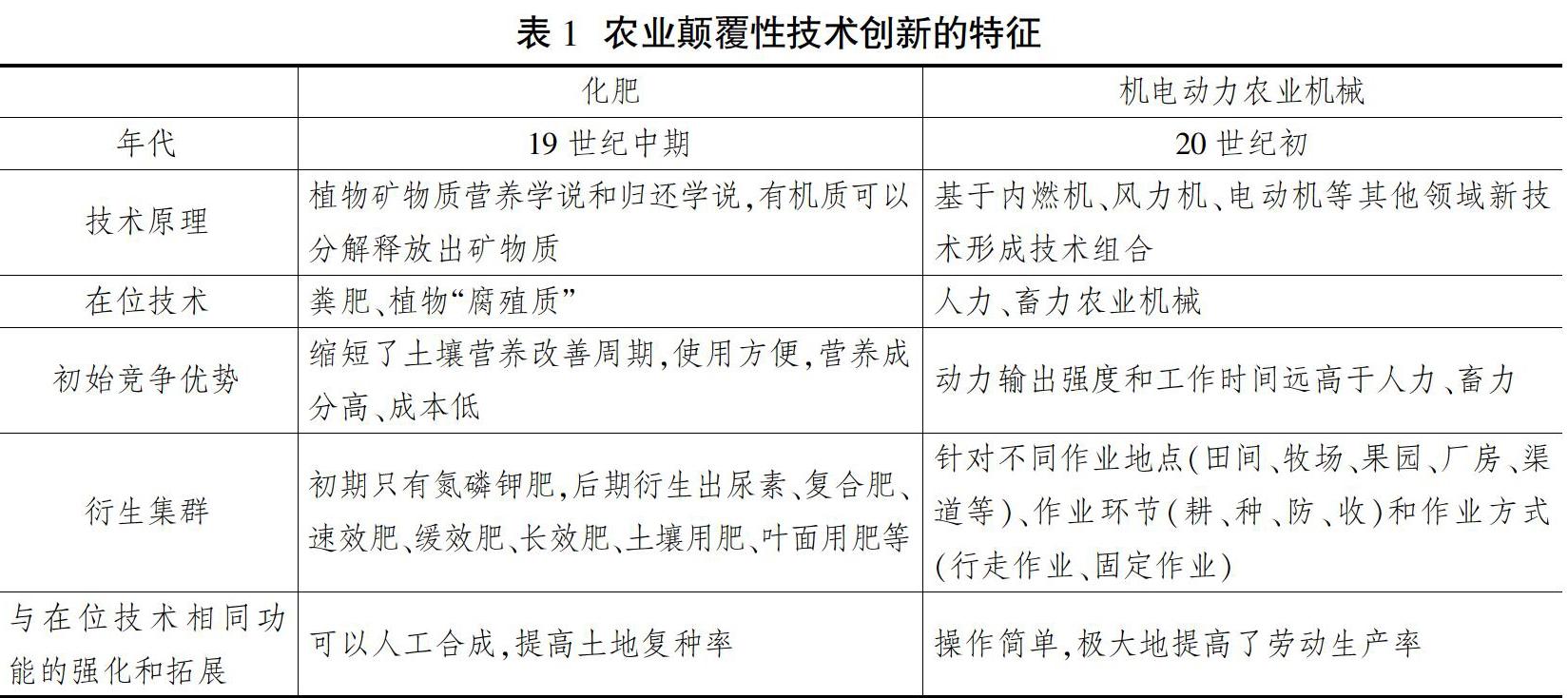

农业产业链的各个环节均存在巨大的颠覆性创新机会。以作物育种为例,经历了古代果实种子采集筛选,到基于遗传与变异理论形成对生物进化的基础认识,开展作物训化,近代发展为人工杂交技术的人工诱变育种、倍性育种、细胞和基因工程育种等。从颠覆性创新对农业发展的影响路径和方式来看,主要是通过生产工艺和技术创新、生产要素创制、生产模式创新,大幅提高产出或减少生产投入要素,或是在产业链下游将产品的功能、价值和应用领域进行拓展和升级。这些颠覆性创新最终实现了农业供给效率、生产能力、资源利用方式、生产模式、社会福利的本质改变(见表1)。

(一)农业发展史上的颠覆性技术创新及其特征

回顾农业发展历史,不难发现颠覆性技术及其衍生集群与农业经济发展、农业生产率增长之间的密切联系。第一次农业绿色革命的核心技术是高产品种、机械化和化肥使用。化肥和杂交育种技术将肥料生产和育种从农民生产活动中分离出来,实现了新技术物化,有效提高了投入产出效率,形成了新的生产投入结构,实现了颠覆性创新。农业机械替代劳动力则实现了生产规模的扩大,解决了农村劳动力不足问题,改善了耕作质量,其与灌溉和化肥等的结合使用,则大幅提高了土地的肥力结构和蓄水能力,对提高单位农业劳动生产率起到了关键性作用。

育种、化肥和农业机械的创制与应用大幅抬高了生产前沿面(即理论上的最高产出水平),改变了生产投入要素结构。农业机械打破了人力的局限,育种和化肥不仅实现了农业生产分工,而且利用工业化、现代化的生产方式替代了传统生产方式。这三项颠覆性技术与同期的在位技术相比,依赖不同的技术原理或与其他领域技术形成新的技术组合,在初始竞争阶段在主流功能(与在位技术相同的功能)表现、衍生功能(扩展功能)创新方面具备明显优势,在其后期衍生集群(产品)的功能强化过程中,更好地满足了社会需求,且在位技术无法通过延续性创新追赶优势,最终颠覆性技术逐步替代了在位技术。

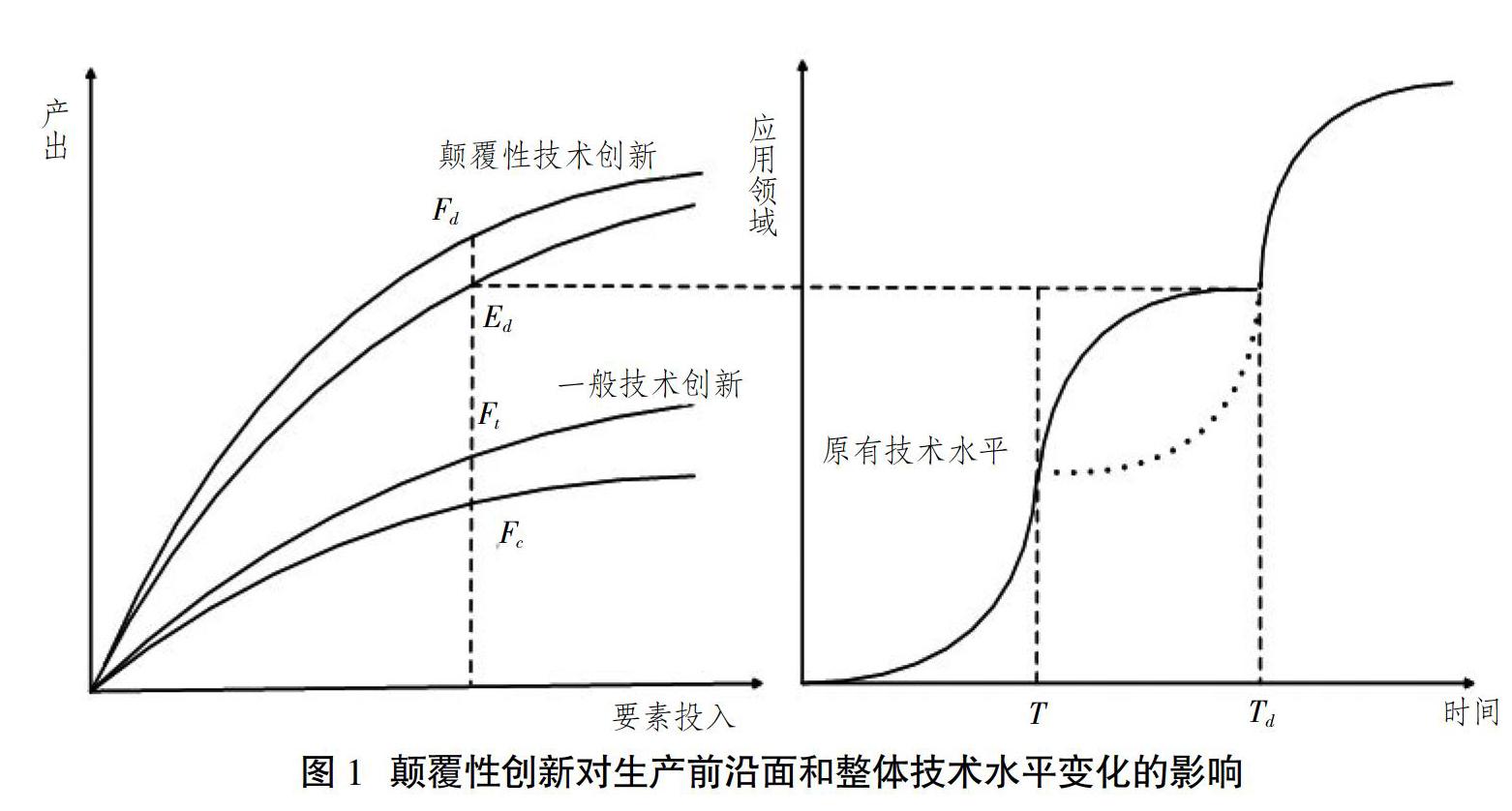

如图1所示,连续性技术进步由原前沿面Fc点移动到Ft点,而颠覆性创新可以将产出水平从Fc点大幅度提高至理论产出的Fd点和实际产出Ed点。颠覆性创新与现有技术不是延续改进的关系,而是通过另辟蹊径的开发带动技术水平不连续的提升。在应用早期(如T时点之前),原有技术处于快速上升期,从T时点到Td期间,颠覆性技术与原有技术还存在性能差距,通过不断修正改进,到了Td时点才能真正侵入现有的价值网络。例如,机械抛秧成活率、小地块机械化耕作、良种与田间管理、投入品匹配等问题都制约并影响了创新效果,随着技术开发和推广部门对技术理解逐渐加深,控制力逐渐增强,相应的机械代耕代种服务、田间操作方案等商业模式和管理模式应运而生,颠覆性技术改进速度和性能提升会不断加快,继而替代现有技术,实现整体技术水平跨越式提升。

因此,农业领域颠覆性技术创新就是要对现有农业技术创新方向、路径及其所遵循的理论(理论体系)进行根本性改变,通过商业化或产业化转化为农业生产要素和生产条件,极大地提高劳动生产效率,形成新的农业生产方式、经营模式和商业模式。因此,农业颠覆性技术具有技术原理创新性、衍生集群扩展性等特征。

(二)我国农业为何需要颠覆性技术

加入世界贸易组织以来,我国农业对外开放程度不断提高,国内外两个市场的相互作用和影响不断加深,国内市场稳定和产业安全风险加大。从2000年开始,我国农业生产成本快速上升,其中劳动力和土地成本增长最快,进口价格天花板效应明显,农民增收难度加大。从2013年开始,大豆、小麦、水稻、玉米先后进入国内外价格倒挂拐点,农产品进口量逐年增加,但仍需面对市场和谈判的双重压力。农业资源存在过度开发利用的问题,生态则存在严重透支的问题[13]。同时,农村社会也在发生深刻变化,工业化与城镇化进程不断推动农民向城市自由流动[14],引发农户类型(纯农业户、农业兼业户、非农业兼业户和非农业户)、农地流转(转包、出租、互换)、生产方式(生产分工和生产托管)、农业功能和形态(农业多功能性、三产融合)发生了深刻变化。

目前的中国比任何时期都更加需要重视技术创新,以技术进步支撑农业发展。各类农业常规技术(良种、良法)、种植模式(单一耕作农业、双季耕种、作物轮作)、扶持政策(最低收购价格政策、农机和良种补贴政策、扶贫政策)和体制机制改革(规模化经营、新型经营主体培育)等在实施初期效果明显,但呈现边际效应逐渐下降的趋势。同时,初始的技术路径会强化当前技术研发的刺激和惯性,人们更容易在原有技术路径上作“增量”研究,自然而然地被“锁定”在某种被动状态之下。

近代水稻育种技术的路径变化,就是典型的颠覆性创新路径突破、发展、衍生、再突破的循环过程。1966年袁隆平发现雄性不育现象,开创性提出借助保持系来繁殖不育系,用恢复系给不育系授粉来生产雄性恢复且有优势的杂交水稻。“三系”杂交水稻改變了之前矮化育种的创新路径,突破了自花授粉作物杂种优势利用的技术瓶颈[15]。基于“三系”杂交优势创新理论,在后续增量研究(“三系”红莲、冈型、D型等杂交籼稻,包台雄性不育系杂交粳稻和“两系”杂交水稻)贡献下,水稻亩产水平由不足200多公斤提高到450公斤左右。20世纪,杂交水稻育种路径突破仍在继续。无融合生殖固定杂交基因,水稻二氧化碳固定途径和效率的改变,都可能成为未来颠覆性创新的新技术路径。因此,颠覆性创新对当前我国农业发展具有显著的现实意义,突破已有思维范式和方法论的特征,有助于克服路径依赖和引发技术革命,从而产生根本性的变革与创新,并在技术路径创新的基础上,打破旧的经济体系、价值链和体制机制束缚,培育农业经济发展新动能。

(三)颠覆性技术有望破解当前我国“三农”问题

1.创制新要素,扩充资源边界,打破资源瓶颈

颠覆性创新可以实现要素再造和重新配置,创新生产模式,打破资源瓶颈对农业发展的束缚。由于城镇化快速发展和人口持续增长造成农用地和水资源紧缺,粮食产区逐渐向东北地区和中部地区集中[16],加剧了东北地区和中部地区的资源压力。长期使用化肥和农药,使我国北方地区出现土壤沙化、盐碱化和耕作层变薄等问题,南方土壤有机质减少、酸性强、板结失墒,我国农业面源污染发生面积和程度不断扩大。颠覆性创新可以扩大资源边界,减少紧缺资源使用,使用更易获得、成本更低的生产要素。例如,生物炭化和炭基肥技术将秸秆变为提升土壤肥力、固氮减排的肥料,还可以将秸秆变身石墨烯,为工业生产提供更丰富的生物质原材料。基于合成生物学的理念,创建人工细胞工厂,发酵生产植物源天然产物、人工合成萜类和生物碱等化合物,不仅可节约有限的土地资源,而且可避免传统生产天然产物含量低且差异大、类似物复杂导致产品纯化难,以及对生物资源尤其是野生植物资源造成严重破坏等问题[17]。这类技术创制了新的生产要素,突破了动植物生长发育的限制,打破了资源瓶颈的约束。

2.打造新的生产方式,摆脱自然限制

农业产业的目标是生产粮食作物、经济作物、饲料作物和绿肥等农作物,来满足人们营养和工业生产需求。农业生产需要土地、水、光、积温、矿物质养分等资源,在一定的气候、资源和环境条件下,形成了相对固定的生产方式、产地和生产周期。20世纪的“植物工厂”创新,其基本理论基础是“矿物质营养学说”,利用人工模拟与控制环境技术,开展流水线方式的作物生产模式,按计划均衡生产,稳定供给。植物工厂的单位面积产量、水肥利用率、机械化率、环保安全性等方面与常规生产方式相比优势明显,杜绝了水体污染,不使用农药和激素,摆脱了季节、气候和空间限制,生产出可以直接食用的高品质产品。基因组与细胞工程、基因线路和原件工程、代谢工程等前沿研究都将成为开启生物体构成本质及运动规律的“生命科学”路径创新的使能技术[18],颠覆生物体代谢工程效率,实现生产要素高效利用,不依赖季节和光热条件,促进农业生产标准化、精细化,开创新的“工厂式”生产方式。

3.集成利用高新技术,再造全新农业服务模式

农业技术一般具有很强的实践性和复杂性。长久以来,传统农技推广模式存在技术对接不精准、技术服务难持续、技术服务效果难保障、整体运转缺动力等难题,使得许多技术不能有效转化为现实生产力。而大数据技术将颠覆当前技术推广方式,不仅可以通过手机或电脑等移动设备向农民传播新技术,而且可以嵌入地块遥感指标、气象和灾害数据、市场信息数据、作物经验数据等资料,形成个性化“技术大脑”服务,通过云端软件计算各个生产作业的最优实施时间和作业内容。农户还可以在使用中验证和修正技术指标,让其更符合个体需求。这类创新将颠覆以往田间技术依赖于农户经验积累的方式,降低技术推广成本,缩短学习时间,实现技术转化与使用主体的频繁互动、反复验证、跟踪修正等目标。农户只需“信”服务,不用“懂”技术,线上服务与本地化线下服务紧密结合,解决科技服务“最后一公里”问题,确保了农业科技在实现农业增产增收方面的最大作用。

4.促进农业分工,开发差异性竞争优势

颠覆性创新的意义不仅仅在于颠覆性技术突破,更重要的是通过以高新技术或技术组合为引领的新产业、新业态、新模式的形成与发展,实现农业竞争力水平大幅提升的最终目标。例如,农业社会化服务整合现有技术,将农业产业链和价值链各环节进行深度改造,统筹安排要素配置,农户通过购买服务可完成自己干不了或自己完成不划算的作业环节。当前,社会化服务中实现的劳动力替代技术已经不仅仅局限于农业机械,更扩展到工程装备、环境操作、智能移动设备乃至大数据支持下的现场解决方案。不同作业主体还可以融通系统、联合开发、衔接作业环节,发挥制度、技术、管理、业态、模式的综合效益。在社会化服务支持下,可以促进农业合理分工,实现合理耕种和精细化管理,极大地扩展单位劳动力可以管控的生产规模,提高管控效率。这类颠覆性创新可以有效缓解我国劳动力成本持续增长的状况,有助于解决“谁来种地”“怎样种好地”的问题,对已有的竞争格局和产业格局会产生变革性影响。

三、我国农业领域颠覆性创新的可能方向

当前我国农业领域颠覆性创新发展的方向,取决于创新与我国现有的技术水平、资源禀赋特征和农业生产及组织方式的匹配程度,以及是否具备商业化或产业化的条件,是否可以极大地提高劳动生产效率,形成新的农业生产模式、经营模式和商业模式。根据前文分析,这里认为,我国农业最需要的技术创新来自三个方面的要素创制:一是劳动力替代创新,如通过人工智能技术、全球定位技术等的利用,彻底打破人类的生理极限,实现全天候、精准化、高质量的工作,大幅度提高劳动生产率;二是打破资源瓶颈约束,如通过人工模拟智能温室技术实现全季节、多层级、精准化高效生产,极大地摆脱农业对土地、气候、环境的依赖;三是突破产业、部门界限,创造新的需求,实现新增长。未来十年,我国农业领域颠覆性创新最有可能、最有潜力、最具价值的三个方向分别是:合成生物学和基因组学育种技术;以微生物组学为基础的农业生物质工程;大数据和信息技术支持下的智慧农业。

(一)合成生物学和基因组学育种技术

合成生物学汇聚了科学研究对生物进化、遗传、发育、发酵等生物界认知的“发现能力”,工程学理念带来的基于需求导向的“建造能力”以及颠覆性技术带来的“发明能力”,有助于全面提升社会的“创新能力”[18]。合成生物学利用“底盘+模块+元件”的思路,有目标地创建新生命体系,扩展了以往农业育种以驯化、诱变为主导思想的育种思路。众所周知,育种技术相较于其他农业技术,具备更便利地实现商业化和技术物化的特性,通过无性繁殖技术获得的种子,天然地保护了其知识产权。从2000年第一个合成开关“生物开关和压缩震荡子”,到大肠杆菌中实现青蒿素前体途径的工程化,再到利用动态的代谢流控制生物柴油生产以及设计合成酵母菌,人类距离工厂化“建物”的目标越来越近。水稻、玉米、小麦等重要农作物的编辑功能的应用如火如荼,农作物品种改良实现突破前景可期。同时,利用合成生物学拓展农业产出,为能源材料、环境生态和人民健康提供原料来源,将极大缩小当前农业与其他行业的平均收益差距。

由于土地和水资源的限制,常规育种对生产的贡献能力已经发挥到峰值,只有通过基因组编辑育种技术,才能实现无融合生殖的杂交作物制种,改造作物光呼吸,改进动植物细胞和组织培养技术,开发更有效的遗传转化方法,调节动植物发育和繁育、再生能力,更准确、更精细地改变生物体内有机大分子的合成速度和方向,达到不断提高动植物生产效率、在现有资源条件下提高动植物食品生产能力并改善品质的目标。当前,我国的基因编辑技术水平在受体作物物种类型、目标突变类型、定向突变技术效率与精确性等技术要素的系统性与先进性方面均处于领先水平[19-20]。该项技术在我国的应用领域十分广泛:可以快速弥补我国在大型动物育种方面的差距,通過直接编辑决定遗传性状的胚胎基因,即可精确改良家畜遗传性状,获得一批传统育种较难培育、肉用性能和抗病力显著提高的牛、羊、猪[21];调节大豆、油菜等作物籽粒中油的成分比例,增加亚麻酸、亚油酸等优良成分的比重;根据需要敲除或减弱支链淀粉合成的基因活性,增加直链淀粉的比例,生产功能性主粮[22],助力糖尿病、高血压等慢性病防治;开展各类鱼类、海产品育种,扩展人工养殖海产品品种和效率;利用全基因组关联和连锁分析,全基因组表观遗传修饰位点和解析调控,筛选和鉴定影响作物风味的遗传位点,改变农产品的风味、颜色,延长农产品的货架期[19]。这些技术对填补当前粮食产需结构性缺口、缓解粮食生产资源约束、扩展中西部干旱地区粮食和畜产品生产能力、增强差异性竞争优势等有很强的针对性,具备商业化条件。

(二)以微生物组学为基础的农业生物质工程

微生物组学是继基因组学后生命科学与生物技术研究领域的重大突破之一。微生物在碳和营养的循环等方面的关键功能,决定了其对地球植物和动物健康、生长、有机物与蛋白质转换、疾病控制的决定性作用。目前存在于地球的万亿级微生物中有99%还没有被发现。复杂的微生物群体多样性导致研究微生物群体中的特定功能变得非常复杂。在过去10年中,核酸测序和质谱技术的进步使我国能够更快速、更有目标地进行宏基因组、转录组、蛋白质组学和代谢组学的分析[23]。当前的技术水平已经具备产业创新的条件,诱导性微生物种衣剂、工程微生物等产品可以用于作物危害控制的生物杀菌剂、改善水肥利用效率,应对病害和非生物胁迫的抗性。从事这类产品生产的公司已经得到金融资本的高度关注,成为资本新宠。我国生产微生物肥料和微生物农药的公司超过1000家,未来增长潜力很大。

我国的微生物农药生产已初具规模,害虫天敌的生产与利用技术处于国际领先水平。生物农药最新研究方向RNA干扰技术与国际同步发展。各种类型的蛋白激发子不断被发现,激发子作用的分子靶标、分子机制研究亦不断深入,有关技术的突破将促进植物免疫诱抗剂的快速发展[24]。该领域颠覆性技术主要包括:木霉菌等真菌生物农药发酵产抗逆性孢子工艺以及真菌聚酮化合物组合生物合成,拓宽了医药和农业生物活性物质的范围;利用干扰素抗病毒、抗肿瘤、提高机体防御能力,是动物有效抵御病毒感染的新型多肽制剂,可作为养殖业中普遍使用抗生素的有效替代品;利用作物微生物组学和合成菌群学构建生态稳定的多菌种复合微生物肥料;通过互作信号调控增强微生物肥料在植物根际的定殖与作用效果[21];生物质炭的深入研究催生了生物质废弃物炭化与生物质炭农业应用的有机结合,初步形成了以热裂解为基础的生物质工程与产业[25]。传统微生物农药生产工艺、应用推广面积和产品质量都有了长足的进步,为农业生物质工程产业化奠定了基础;昆虫信息素和昆虫性诱剂已经实现系列化和技术实用化;土壤修复技术、植物免疫技术、昆虫信息素、微生物杀菌剂、植物源农药等构成了病虫害综合防控体系和解决方案。生物质产业的可再生、清洁、低碳、惠农和对化石能源多途径的替代等优势,可以带动农业机械、生物质加工、热能转化、肥料制造及物流等产业联动发展,实现颠覆性创新。

(三)大数据和信息技术支持下的智慧农业

大数据和信息技术具有极强的催化剂、粘合剂和倍增器作用,为众多前沿科技领域的重大突破创造了机会。它可以作为许多技术的载体,或者与现有技术形成集成技术。运用于农业领域的大数据和信息技术主要有遥感技术(RS)、地理信息系统(GIS)、全球定位系统(GPS),具有宏观、实时、低成本、快速、高精度信息获取等特征。目前,已经建成并使用的有红壤资源信息系统、土地利用现状调查和数据处理系统、北方草地产量动态监测系统、中国农作物种质资源数据库、国家农业资源数据库等。未来,大数据可以融合农业地域性、季节性、多样性、周期性等多层面的数据信息,其在使用过程中还会产生来源更加广泛、类型多样、结构复杂、具有潜在价值的数据集合。通过信息技术实现农业生产模式和要素的创制还有很大发展空间。农业装备和设施的操作监控、远程故障诊断以及服务调度,农业中不同关联产业的耦合(如种植业与蜜蜂授粉),上下游产业数据分享和作业联动(如畜牧业、屠宰业和肉类加工业),都可以通过大数据和信息技术实现产业链整合和整体效能最优管理。

智慧农业是以大数据和人工智能为基础和主要驱动力的新兴农业生产模式,利用信息技术对农业生产进行定时定量管理,使用智能机械来实现农畜产品的种、管、采收、储存、加工、销售,以最少的要素投入实现最大的回报,实现农业生产的高效低耗和优质环保。当前的科技水平,可以做到耕作、播种和采摘等的智能化(如美国Blue River Technology公司的LettuceBot“智能生菜机器人),智能探测土壤(如超级农作物CropX公司的“气候看守者”通过传感器收集地形信息、土壤结构、盐分和含水量),搜索和预测市场信息(如FarmLogs公司提供农产品价格、耕作开支、利润预测和气象服务),探测病虫害,进行气候灾难预警,等等。我国在智慧农业领域的技术虽然处于“跟跑”水平,但在植保无人机、喷洒数据和喷洒决策、智能电池管理系统等方面已实现技术突破。其中,数据平台服务(包括运用遥感、传感技术获得数据并进行分析决策)、无人飞行器植保、农业机械自动驾驶这三个领域出现颠覆性创新的可能性最大[26]。虽然智慧农业在我国市场前景广阔,但由于我国气候与地理环境复杂,农户生产规模小,人工智能面临定制服务复杂、初期投入和维护成本高等挑战,需要不同学科、行业更多的协作才能实现颠覆性创新。

四、基于农业颠覆性技术特征的促进政策

颠覆性技术创新可以取代已有技术,改变生产方式和要素结构,同时也具有很高的不确定性和风险性。颠覆性技术突破需要扎实的知识、技术积累和包容性创新思维环境。颠覆性创新战略依赖多渠道、多部门支持的技术预见和战略决策机制,公共部门研发资金的引导和杠杆作用也非常关键。根据各国前沿技术开发经验,要特别重视具有倍增器作用的发展迅速、应用领域广泛的使能技术研发,这些技术可能是形成新的生产能力、产业竞争力的突破口。同时,要建立相适应的人才培养、项目考核、协同创新、技术转移和成果转化机制,形成以知识和价值为核心的科研上下游链条。

(一)重视基础研究和交叉学科研究

活跃的基础研究是开展颠覆性创新的源泉和根基。对待前沿开创性研究,应鼓励科学家试错,包容失败。营造宽松的科研环境,促进不同学科领域交叉、碰撞的研究机制。尊重科学规律,利用跨学科的系统研究方法来理解农业、食品、生物质能源乃至大自然物质循环体系中各部分相互作用的关系,提高体系的整體效率和可持续性。科学研究是人类知识拓展的过程,是人类认识世界的经验积累,试错是探索的重要途径。要基于科学理论开拓创新,避免空想。大多数科研项目是在摸索中前进的,有很大的不确定性,而非按照项目申报时的既定方法、既定路径按部就班地开展。根据颠覆性创新的规律,基础研究和前沿技术可能并不等同于市场需求,因而需要在创新的过程中加以修正和改进,才能逐步地侵入原有价值体系。前沿技术一旦找到适合的商业模式,或是与其他技术组合并改进,就可以成为突破原有路径依赖的“使能”技术。应基于科研规律,对前沿技术项目采取基于路径创新的项目评价方法,聚焦认知扩展、关键技术和可能产生衍生集群的核心技术,重视科研管理的目标和本质。从当前农业科研发展方向来看,跨领域、跨学科的集成技术研究,更贴合我国农业技术需求。

(二)鼓励公私部门合力解决制约农业发展的重大问题

与一般创新相比,颠覆性创新突破了原有路径依赖,其风险更高、投入更大,条件更复杂。农业科研的公共品性质及周期长、转化链条长的特征,使得制定符合农业科研特征的激励机制难度较高。企业对市场需求具有更敏锐的洞察能力、更强的产品开发能力和资源整合能力,但农业企业自身技术创新能力差、实力弱。我国亟须摸索出一套适应国情的有利于基础研究成果有效扩散至潜在的技术创新主体的体制机制,以及针对企业与科研部门合作的利益捆绑机制和成果分配机制,激励企业增加研发投入。目前,农业正在成为我国私人企业投资的“朝阳产业”,私人企业迎来了参与公共科技活动和创新创业的最好时期,也有具备一定实力的跨界企业进入农业领域,但创新创业仍停留在跟踪国外、低水平复制阶段,跨界企业对农业特征、经营体制、农村社会不够了解。目前,政府对企业的支持手段简单,多采取项目或补贴方式,易扰乱企业的发展方向。为此,应重点完善加计扣除与税收优惠、金融便利、人才配置、资源共享等方面的政策,优化营商环境,鼓励私人部门参与制约农业发展重大问题的协同研究和应用开发工作。

(三)打通创新链和价值链

我国正处于经济社会转型期,与农业产业密切相关的政策和模式处于转型、调整和升级过程中,农业颠覆性创新不确定因素较多。在新一轮科技革命与产业变革的大背景下,颠覆性技术可能源于重大的科学和技术突破,也可能源于已有技术或多项技术的综合交叉。就科研部门而言,应鼓励科学家开展技术推广,提倡利用科学技术解决农业生产和发展中的实际问题,并在绩效考核和晋升中有所体现。学科建设要依据技术产生规律,有目标地构建基础、应用和推广的协同创新链。开展科研部门与企业的协同与合作,帮助技术部门对颠覆性创新效果开展市场前景研判。政府部门应借助机制、模式、孵化器、技术转化中介组织等措施激发科学技术本身的市场价值,强化指导科学和技术发展的政策研究,走入基层发现和探索可复制、可操作的不同部门农业科研合作新模式,用政策和法规对新模式加以规范和推广。实施技术开发与制度建设并重的创新管理理念,坚持推动和保障措施并举,打通价值链,主要包括:加大基础研究投入,实行税收减免,增加研发补贴,实施技术商业化项目,完善监管体系,建立区域研究中心,构建不同部门协作伙伴关系,建立第三方中介组织,加强创新能力建设,优化研发市场规模和结构,加强知识产权保护,等等。

(四)建立重点攻关领域定期发布机制

从颠覆性创新的扶持政策来看,一些国家已经形成上下一致、措施完善的政策体系,以确保政策目标的实现。例如,美国农业部2008年设立了分别负责自然资源与环境、农场和海外农业服务、农村发展、食品营养和消费者服务、食品安全、研究教育与经济、营销和监管等领域的副部长职位和首席科学家办公室,统筹制定农业科研战略,同时协调与私人企业之间的合作,定期向公众发布科学发展蓝图,寻求多领域、多部门的协同创新。我国也应建立重点攻关领域的定期发布机制,特别是在决策层面,应建立协调研究领域的重大战略和跨部门工作组,定期发布专业领域或综合性技術发展规划、战略规划及政策评价报告。这些战略和规划应与归口部门管理和重大项目安排、战略部署、机构调整和预算等一系列政策安排相呼应,为主管部门开展具体工作提供科学决策依据。要完善创新战略的顶层设计,为地方开展优势科研单位与企业相互融合、深度介入,推动联合开发和转化技术成果机制创新铺平道路。

参考文献

[1]克莱顿·克里斯坦森.创新者的窘境[M].胡建桥,译.北京:中信出版社,2014.

[2]亚当·斯密.国富论[M].郭大力,王亚南,译.北京:译林出版社,2011:87.

[3]SOLOW R M. A contribution to the theory of economic growth[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1956, (70): 65-94.

[4]SCHUMPETER J A, et al. The Theory of economic development[M]. New Brunswick:Transaction Publishers,1989.

[5]约瑟夫·熊彼特.经济发展理论:对于利润、资本、信贷、利息和经济周期的考察[M].北京:商务印书馆,2000:278-279.

[6]BUSH VANNEVAR.科学:没有止境的前沿[M].范岱年,解道华,等,译.北京:商务印书馆,2004:96.

[7]ROGERS E M. Diffusion of innovations[M].London: Acmillan Publishers, 1995.

[8]KLINE S J. ROSENBERG N. An overview of innovation[M]. Washington, DC: National Academy Press, 1986.

[9]克莱顿·克里斯坦森,迈克尔·雷纳.创新者的解答[M].李瑜偲,林伟,郑欢,译.北京:中信出版社,2013:44.

[10]雷家骕,程源,杨湘玉.技术经济学的基础理论与方法[M].北京:高等教育出版社,2005.

[11]UTTERBACK J M. Mastering the dynamcs of innovation[M]. MA: Havard Business School Press, 1996.

[12]YU D, HANG C C. A reflective review of distuptive innovation theory[J]. International Journal of Management Reviews, 2010, 12(4): 435-452.