应用型人才培养模式下地方院校自然地理与资源环境专业人才培养方案优化与实践

2020-12-15唐湘玲李仁成钟雪梅蔡湘文卢倩倩王静黎炜邵亚

唐湘玲 李仁成 钟雪梅 蔡湘文 卢倩倩 王静 黎炜 邵亚

摘 要:文章基于桂林理工大学2019版人才培养方案修订的意见,以《普通高等学校本科专业目录和专业介绍(2012年)》和《高等学校专业类教学质量国家标准》为依据,介绍了桂林理工大学自然地理与资源环境专业2019版培养方案修订制度、流程、指导思想和修订原则,主要包含培养目标、毕业要求、课程体系的修订,为同类专业修订提供参考。

关键词:应用型人才培养模式;自然地理与资源环境;人才培养方案;优化

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2020)34-0142-04

Abstract: This study is based on the "2019 the opinions of the revised version of the talent training schemein Guilin University of Technology, "The Specialty Catalogue and Introduction of Undergraduate Course of Common Colleges and Universities(2012)" and "National Standard of Higher School Class Teaching Quality". The paper introduces the cultivating professional 2019 edition revised system, revision process, the guiding ideology and principle in Natural Geography and Resources and Environment Project of Guilin University of Technology. The edition mainly includes training objectives, graduation requirements, revision of the curriculum system, provide a reference for similar major revision.

Keywords: application-oriented personnel training model; Natural Geography and Resource Environment; talent training program; optimize

前言

在“双一流”建设背景下,教育部提出了建设一流本科教育的任务。全国教育大会和新时代本科教育工作会议强调,要“坚持立德树人,突出人才培养核心地位,着力培养具有历史使命感和高度社会责任心,富有创新精神和实践能力的创新型、复合型、应用型优秀人才”[1-3]。如何根据这一要求,科学合理地确立本科教育人才培养方案,是建设一流本科教育必须思考的核心问题。桂林理工大学为适应高等教育新形势新要求,认真落实全国教育大会精神和立德树人的根本任务,深入推进“双一流”建设,加快建设高水平本科教育,助力高等教育强国建设。学校制定《关于制(修)订2019版本科培养方案的意见(桂理工教[2019]6号)》文件要求,为使我专业人才培养工作更好地服务于社会和地方经济发展,推进专业设置、课程体系、课程内容、教学方法等改革与创新,使人才培养方案更切合人才培养目标,适应人才市场需要的变化,进一步明确专业发展定位和促进专业建设的持续健康发展。在大学、学院的支持下,我教研室积极组织教师对区内外“本专业”相关的企事业单位、高校调查研究,探索自然地理与资源环境专业人才培养模式。

一、自然地理与资源环境专业介绍

自然地理与资源环境专业(070502)是《普通高等学校本科专业目录》(2012年)中新设立的专业,为理学(07)、地理科学类(0705)下设的二级学科,其前身是我校依托地球科学学院优势专业资源勘查于2002年成立并开始招生的“资源环境与城乡规划管理专业”。

桂林理工大学自然地理与资源环境专业于2013年9月开始招生,本专业建设根据学院总体发展目标,强调以教学为中心、以就业为导向、以能力为本位,不断提高办学水平和效益。坚持走理论与实践相结合的人才培养模式。

二、自然地理与资源环境专业2019版本科人才培

养方案修订

(一)人才培养方案修订的指导思想和原则

严格遵循高等教育教学规律和人才成长规律,充分吸纳优秀教学改革与研究成果,坚持学生为中心,产出导向、持续改革等现代教育思想,树立综合化人才培养理念,以普通高校专业类教学质量国家标准为依据,注重跨学科交叉融合,创新人才培养模式,强化产教相融合,科教融合与协同育人,积极创建通识教育与专业教育相融合、理论与实践教学相融合、思想政治教育与本科教育相融合的人才培养体系[4]。

(二)人才培养方案修订的思路

以《普通高等学校本科专业目录和专业介绍(2012年)》和《高等学校专业类教学质量国家标准》为依据,认真审视专业的课程设置对培养目标和毕业要求的支撑度、培养方案与经济社会发展和学生发展需求的契合度,通过深化人才培养模式改革、优化课程设置,加强教学内涵建设,构建多元化、个性化的人才培养体系,培养知识、能力和素质协调发展,具有家国情怀、高度社会责任感、基础理论扎实、创新实践能力强的高素质人才。

(三)修订内容

通过专业调研、同行交流,结合培养目标合理性评价结果、毕业要求达成度分析、行业和企业专家意见、用人单位意见调查和毕业生反馈意见,本专业教学工作组经会议讨论,综合各方培养目标的调研结果,采纳了符合本专业具体情况的意见和建议,最后,我们通过横向及縱向的综合比较分析,得出人才培养方案的修订建议,并且按照修订建议对2019 版自然地理与资源环境专业的人才培养方案进行有针对性的修订。

1. 培养目标的修订

(1)在培养目标中明确培养目标:具备自然地理与资源环境的基本理论、知识和技能,具有创新意识和实践能力,接受严格科学思维和训练和良好的专业技能训练,具有一定的开展科学研究的能力。立足于地球表层特征及其变化、自然资源管理、环境保护、3S技术,能在企事业单位从事自然地理过程、环境变化研究和资源管理、环境保护或应用的应用型人才。

(2)在培养目标中明确毕业后5年左右在社会与专业领域预期能力取得的专业技术能力与非技术能力。在重视学生学习基本理论知识和专业技能的同时,注重从能力和情感层面的结合,树立地球系统科学的世界观,增进学生对人地关系的认识,提升保护自然环境的意识和能力,树立家国情怀,社会责任感及加强沟通交流、团队协作等能力的培养。

(3)明确培养目标中专业定位,专业培养目标要符合行业与企业发展与变化的需求。培养学生不断学习接受新知识、新技术的意识和能力,培养学生的职业规划意识,以适应社会经济技术发展的需求。

(4)培养目标要满足国家与地区发展变化的需求,

培养目标明确是致力于立足广西自治区,面向全国,辐射东盟,为规划和自然资源局、气象、水文等企事业相关部门,以地理学综合教育为核心,培养学生具有高度社会责任感、使命感和民族精神,具有优良的品德,掌握扎实的地理学基础理论知识和方法,侧重土地资源开发、管理及规划,具有良好的国际化视野与较强的实践创新能力,且具有国际视野和创新精神的地理学高素质应用型人才。

2. 毕业要求的制定

明确制定了毕业要求,从专业学科知识、知识运用能力、计算机和信息技术运用能力、职业素养、团队合作、沟通与交流、社会实践能力及终生学习等8个方面得以具体体现。

(1)专业学科知识:掌握系统的地理学基础理论知识以及自然地理与资源环境专业的基础理论方法和应用技能,学会运用现代地理学的研究方法,用以指导未来的学习和实践。

(2)知识运用能力:具有综合运用地理学、环境科学、生态学、规划学以及全球变化基本理论,运用现代技术开展分析和解决资源与环境相关问题的能力,能够学以致用,融会贯通。

(3)计算机和信息技术运用能力:能熟练使用现代化工具,掌握扎实的计算机技能,掌握一门及以上计算机语言的编辑技术,能够针对专业问题,借助信息技术手段开展文献检索、资料查询,具备从事资源与环境方面科学研究和开展实际工作的能力。

(4)职业素养:通过大学的通识课程及专业课程学习,具有良好的职业道德和职业品质、强烈的爱国敬业精神、社会责任感和丰富的人文科学素养。

(5)团队合作:通过课程实习、综合实习、毕业论文、科技创新竞赛等形式,培养尊重同事,具备集体主义精神和团队合作精神。

(6)沟通与交流:能够就复杂自然地理与环境问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

(7)社会实践能力:通过课程实习、综合实习、毕业论文等,能有效运用所学专业知识开展社会实践,能掌握社会统计、社会分析、社会调查等基本方法,开展实务工作。

(8)终生学习:具有自主学习和终身学习的意识,认识到持续自我完善的重要性,不断追求卓越。

3. 课程体系修订

课程体系是支撑毕业要求达成的基石,桂林理工大学十分重视各专业课程体系的设计和修订。在人才培养修订中根据专业毕业要求确定培养内容和方式,然后进行课程配置,形成课题体系。认真梳理所设置课程对知识、能力和素质培养的作用,建立每一门课程与毕业要求之间的对应关系矩阵,切实提高培养目标、毕业要求、教学环节与教学内容之间的吻合度。按照“通识教育课程+大类(专业)基础教育课程+专业教育课程+实践教育课程”四大部分构建了自然地理与资源环境专业课程体系,课程性质分为必修课程和选修课程。在2015版人才培养方案存在课程设置与国家专业标准不够吻合的现象、部分课程名不够准确、部分课程内容有交叉重复的现象、部分课程前后时间安排不合理、低年级课时偏少、高年级课时偏多现象以及实践设计范围有些狭窄等问题,在2019版的人才培养方案修订中均进行了完善和规范。具体做法如下:

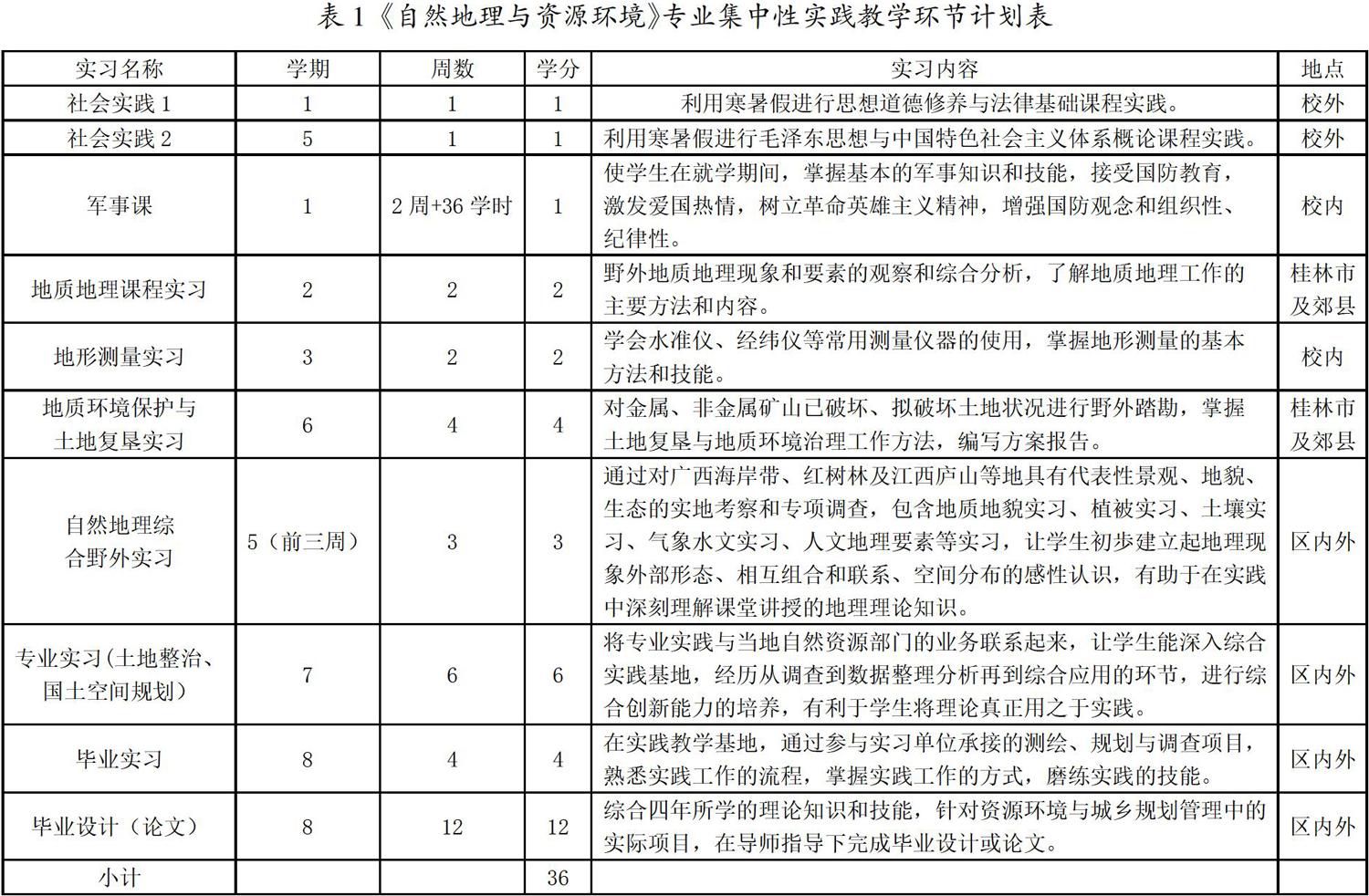

(1)按知识点整合优化课程内容,进行课程设置。(2)通识教育类课程修订:素质教育类课程新增《大学语文》,思政教育类课程学分学时有变化:其实践部分在集中性实践环节用社会实践1(思想道德修养与法律基础课程实践)、社会实践2(毛泽东思想与中国特色社会主义体系概论课程实践)来体现。(3)大类(专业)基础教育课程+专业教育课类以国家专业标准为依据,加强理论基础及实践能力,增加《专业导论与新生研讨》《基础地图学》《遥感导论》《地理信息系统原理及应用》《GIS分析及应用》等,并设置一定比例的跨学科基础课程。(4)扩大专业核心课程,相对缩小专业选修课程。(5)优化专业实践课程,开设自然地理与环境区内外综合实习,调整专业认识实习。与时俱进增加几门选修课,特别是根据国土资源行业新近无人机应用,特别增加了《无人飞行器初始与应用》选修课。在2019版方案中课程体系设计中加强了实践教学(表1所示)。

三、结束语

自然地理与资源环境专业开办历史较短,各高校办学方向不一,用人单位对其适用岗位了解不足,影响了该专业的社会认可度和知名度。在应用转型发展的背景下,地方高校所开设的该专业面临更明显的压力[5]。人才培养方案革新,是该专业主动适应转型发展目标,寻求立足地方的办学特色的重要举措。针对地方高校自然地理与资源环境专业人才培养目标的确定、毕业要求及其指标分解和相应课程体系的设置等方面来修订该专业人才培养方案,是后续进一步完善教学环节设计、进行教学改革、不断提高自然地理与资源环境的教学质量以形成持续改进的教学运行和管理机制的基础。桂林理工大学自然地理与资源环境专业依托院校办学特色,以培养目标定位是关键,夯实专业基础,凸显专业特色,立足于服务广西地方发展需求,面向全国,辐射东盟社会经济发展之中。

参考文献:

[1]余光辉,彭钰珊,朱佳文,等.自然地理与资源环境专业创新型人才培养模式研究[J].教育现代化,2018,5(30):1-4,7.

[2]中华人民共和国教育部高等教育司.普通高等学校专业目录和专业介绍(2012年)[M].北京:高等教育出版社,2012.

[3]郭健斌,郝文渊,张英,等.自然地理与资源环境专业一体化实践教学模式研究[J].大学教育,2018(07):10-13.

[4]桂林理工大学文件,桂林理工大学〔2019〕6号[Z].

[5]李平,李立娜,罗健.基于應用型人才培养模式的自然地理与资源环境专业课程体系改革——以西昌学院为例[J].西昌学院学报(自然科学版),2019,33(1):109-114.