汉文佛经与藏经橱( 下)

——用文物解读《西游记》系列

2020-12-15邢鹏

□ 邢鹏

五、藏经的存放

1.经橱

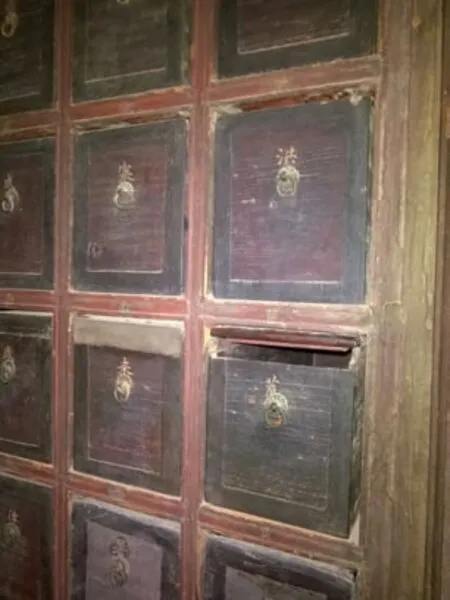

在古代,佛经平时是被存放在经橱之中的。常见的经橱有两种形式,立柜式与抽屉式。立柜式即用木柜存储经卷帙或经折函,如山西洪洞县(原赵城县)广胜上寺中存放赵城金藏的经橱(图12)。山西大同下华严寺薄伽教藏殿的经橱在立柜式书橱的上部增设楼阁模型式佛龛,可以看作是立柜式的一种演变形式(图13)。另一种是抽屉柜式,如北京智化寺如来殿内明代正统年间的经橱(图14)。经橱的框架和抽屉的正面中央均阴刻描金的汉字,其内容为千字文,用于标记经卷与抽屉的次序和位置,防止错乱。

除了平面为矩形的藏经橱外,还有一种平面为圆形或近圆形之多边形的藏经橱,即转轮藏。将藏经橱的平面做成圆形,始于梁代。据《释门正统·卷三·塔庙志》记载:“初,梁朝善慧大士傅翕愍诸世人,虽于佛道颇知信向,然可赎命法宝,或有男女生来不识字者,或识字而为他缘逼迫不暇披阅者。大士为是之故,特设方便,创成转轮之藏,令信心者推之一匝,则看读同功。”简言之,是为那些不识字或无暇阅读佛经者提供的一种简便易行的修行办法:推动转轮藏转动或绕行转轮藏行走。

目前所见转轮藏有两种形制:一种是带有可旋转机关装置者,信徒用手推动即可旋转。一种是经橱不能动,需要信徒围绕书橱顺时针行走,代表转轮藏转动。

前者如河北正定隆兴寺的宋代木结构转轮藏(图15),其是早期最大的转轮藏。该转轮藏置放于转轮藏阁内底层正中直径7 米的圆形地坑中央,外观形似一重檐八角形亭子,中设一立轴,转轮藏之整体绕中轴回转,属“整体转动式”;其现已残,甚为可惜。

图12 山西洪洞县广胜寺弥陀殿内藏经柜

图13 山西大同下华严寺薄伽教藏殿的经橱

图15 宋代 河北正定隆兴寺的木结构转轮藏

图14 北京智化寺如来殿抽屉柜式经橱

后者如重庆大足石刻中有2 座石雕仿木结构的大型装轮藏模型。一座位于宝顶山的14 号窟中(图16)。该窟又名毗卢洞,开凿于南宋淳熙至淳祐年间(1174 ~1252),窟高690、宽800、深500 厘米。窟内中央雕一座石质六角形装轮藏,其正面为大日如来像,两侧面雕出井字形的抽屉正面。另一座位于北山第136 号窟,该窟又名转轮经藏窟,窟高405、宽496、深679 厘米,开凿于南宋绍兴十二至十六年(1142 ~1146)。该窟为中央柱式窟,中央柱被雕凿为转轮藏样式(图17)。窟内壁三面均雕有佛教造像,可分为佛像、菩萨像护法神像等。造像的个性鲜明、神形兼备,造型典雅优美。雕刻技巧纯熟,线面兼备,刀法洗练。

北京智化寺藏殿亦有一架明代正统年间(1436 ~1449)的固定式转轮藏。其全高4 米有余,为金丝楠木质地的八面棱柱体,从下至上分为三部分:底部为汉白玉石须弥座,层次繁缛,每层雕琢纹饰为卷草、莲瓣,束腰处琢二龙戏珠纹饰,地檐上刻轮、螺、伞、盖、花、罐、鱼、长八宝(又称八吉祥)。八个转角处又各镂雕金刚力士,肌肉遒劲,姿态英武,看上去正是他们协力扛起了巨大沉重的经橱。中部为藏经柜,是转轮藏的主体部分,金丝楠木质地。经橱为抽屉式,每面横9 排竖5 列共45 个抽屉,八面则是360 个,可收藏360 部经卷,恰好与一年的天数基本吻合。每个抽屉的外立面上浮雕一尊佛像,并在抽屉的两上角书千字文的顺序,以便于排序和检索。经橱八个角柱均雕刻有“六拏具”,从下至上依次象、狮、童男、童女、鲸鱼、大鹏。雕工精湛,层次分明。经橱的顶部有莲瓣数层,上有一尊面东而坐的圆雕毗卢佛像(图18)。佛像面貌丰满秀丽,衣纹洗练流动,由于其高高在上而不易被游人察觉。

图16 南宋 石雕仿木结构转轮藏 重庆大足宝顶山14 号窟

2.经箱

在佛塔地宫中常以“经箱”盛放佛经,如首都博物馆藏北京顺义区张镇塔内出土明成化廿一年(1485)“五大部尊经传留法宝”铜经箱一具(图19)。其平面呈矩形,长52.5、宽42、高54 厘米,盝顶。箱体正面有供挂锁具之用的吊扣,箱体两侧有提手,箱体背面有两个合页。吊扣下方的箱体表面有阴线刻龙纹牌位,牌位正中刻楷书“五大部尊经传留法宝”。牌位之左刻楷书“大明成化二十一年春景福聪发心造经送上南□□□□□”,牌位之右刻“御马监太监郑端/右监承(丞)李交”。

图19 明成化 五大部尊经传留法宝铜经箱首都博物馆藏

图18 北京智化寺转轮藏顶部佛像

六、《西游记》与佛经

明代小说《西游记》是以唐玄奘取经为蓝本而创作的,小说中唐僧师徒是以赴西天“取经”为终极目标的。因此,其中有许多内容都与佛经有关,以下举例说明。

1.唐僧法号“三藏”

小说中的唐太宗为玄奘指经取号为“三藏”(第十二回),并借如来之口解释“三藏”的含义和数量。虽然这些内容并非佛教的正统观念而均是小说家言,但其恰是明代中期以后社会上以超度荐亡为主要特征的“死人佛教”之真实反映。如:

(第八回)如来讲罢,对众言曰:“我观四大部洲……我今有三藏真经,可以劝人为善。”诸菩萨闻言,合掌皈依,向佛前问曰:“如来有那三藏真经?”如来曰:“我有《法》一藏,谈天;《论》一藏,说地;《经》一藏,度鬼。三藏共计三十五部,该一万五千一百四十四卷,乃是修真之经,正善之门。”

(第九十八回)我今有经三藏,可以超脱苦恼,解释灾愆。三藏:有法一藏,谈天;有论一藏,说地;有经一藏,度鬼。共计三十五部,该一万五千一百四十四卷。真是修真之径,正善之门,凡天下四大部洲之天文、地理、人物、鸟兽、花木、器用、人事,无般不载。

2.小说中的经柜样式

小说中所描写的经书存放方式及其细节,与前述抽屉柜式经橱的存放方式相似。其为了解明代中后期佛教寺院生活的细节提供了重要线索。如:

(第九十八回)二尊者陪奉四众餐毕,却入宝阁,开门登看。那厢有霞光瑞气,笼罩千重;彩雾祥云,遮漫万道。经柜上,宝箧外,都贴了红签,楷书着经卷名目。

3.转轮藏

转轮藏本是一种特殊样式的经橱,其自宋代至明代均十分流行。小说家或许是根据转轮藏之名联想到了佛教“转世轮回”的说法,又以转轮藏近似圆形的平面,而将其与六道轮回图像相联系,令其成为了灵魂轮回转世的工具。

需要指出的是:佛教的六道是指天、人、阿修罗、畜生、地狱、饿鬼六种不同样式的生命形态;是唯心主义哲学中“因果”学说的基本概念,在宋代大足石刻中就有表现(图20)。而明代小说《西游记》中的“六道轮回”是世俗社会受佛教影响而演化出来的宿命论,其带有明显的社会阶层性,对于普通人更具麻痹性。

(第十至十一回)那太尉执一首引魂幡,在前引路,崔判官随后保着太宗,径出幽司。太宗举目而看,不是旧路,问判官曰:“此路差矣?”判官道:“不差。阴司里是这般,有去路,无来路。如今送陛下自转轮藏出身,一则请陛下游观地府,一则教陛下转托超生。”……却说唐太宗随着崔判官、朱太尉,自脱了冤家债主,前进多时,却来到“六道轮回”之所,又见那腾云的身披霞帔,受箓的腰挂金鱼,僧尼道俗,走兽飞禽,魑魅魍魉,滔滔都奔走那轮回之下,各进其道。唐王问曰:“此意何如?”判官道:“陛下明心见性,是必记了,传与阳间人知。这唤做六道轮回:行善的升化仙道,尽忠的超生贵道,行孝的再生福道,公平的还生人道,积德的转生富道,恶毒的沉沦鬼道。”

4.“一藏之数”的含义

小说中多次提到“一藏之数”(即5048),而这恰是宋代《开宝藏》全部卷目总数。可见其所为“一藏”指的就是宋代《开宝藏》。

(第八十八回)大王子见了,叫道:“兄弟,莫费力了。师父的兵器,俱是神兵,不知有多少重哩!”八戒笑道:“我的钯也没多重,只有一藏之数,连柄五千零四十八斤。”三王子问沙僧道:“师父宝杖多重?”沙僧笑道:“也是五千零四十八斤。”

(第九十八回)如来问:“阿傩、伽叶,传了多少经卷与他?可一一报数。”二尊者即开报:“现付去唐朝《涅般经》四百卷,《菩萨经》三百六十卷,《虚空藏经》二十卷,《首楞严经》三十卷,《恩意经大集》四十卷,《决定经》四十卷,《宝藏经》二十卷,《华严经》八十一卷,《礼真如经》三十卷,《大般若经》六百卷,《金光明品经》五十卷,《未曾有经》五百五十卷,《维摩经》三十卷,《三论别经》四十二卷,《金刚经》一卷,《正法论经》二十卷,《佛本行经》一百一十六卷,《五龙经》二十卷,《菩萨戒经》六十卷,《大集经》三十卷,《摩竭经》一百四十卷,《法华经》十卷,《瑜伽经》三十卷,《宝常经》一百七十卷,《西天论经》三十卷,《僧祗经》一百一十卷,《佛国杂经》一千六百三十八卷,《起信论经》五十卷,《大智度经》九十卷,《宝威经》一百四十卷,《本阁经》五十六卷,《正律文经》十卷,《大孔雀经》十四卷,《维识论经》十卷,《具舍论经》十卷。在藏总经,共三十五部,各部中检出五千零四十八卷,与东土圣僧传留在唐。现俱收拾整顿于人马驮担之上,专等谢恩。”……如来因打发唐僧去后,才散了传经之会。旁又闪上观世音菩萨合掌启佛祖道:“弟子当年领金旨向东土寻取经之人,今已成功,共计得一十四年,乃五千零四十日,还少八日,不合藏数。望我世尊,早赐圣僧回东转西,须在八日之内,庶完藏数,准弟子缴还金旨。”如来大喜道:“所言甚当,准缴金旨。”即叫八大金刚吩咐道:“汝等快使神威,驾送圣僧回东,把真经传留,即引圣僧西回,须在八日之内,以完一藏之数,勿得迟违。”

(第一百回)三藏道:“臣僧到了灵山,参见佛祖……方传了有字真经。此经有三十五部,各部中检了几卷传来,共计五千零四十八卷,此数盖合一藏也。”

明代时《开宝藏》的影响非常之大,社会上有按《开宝藏》的卷目总数施造佛像的习俗。如首都博物馆收藏有一尊通高6.6 厘米的明洪武二十九年(1396)周府制铜镀金释迦牟尼佛成道像(图21),佛像结跏趺端坐,左手置脐前结禅定印,右手于右膝结触地印。头饰螺发,顶部肉髻平缓,面相圆润,上身内着僧祇支,外穿偏衫式,下身着僧裙;衣纹简洁流畅。此像体量虽小,但做工精巧,风格古朴典雅,从整体造型到细部刻画均带有明显的唐宋造像遗韵。佛座为六角形束腰式须弥台座承托单层仰莲座的组合形式。须弥座束腰处刻铭文:“周府欲报四恩⑧,命工铸造佛像一样五千四十八尊,俱用黄金镀之,所以广陈供养,崇敬如来,吉祥如意者。洪武丙子(二十九年,1396)四月吉日⑨施。”据铭文内容,此像是由明太祖朱元璋第五子周王朱橚⑩的王府出资铸造,当时一模铸造了5048尊同款造像。可见,周王府施造佛像的数量亦是按《开宝藏》卷目之数确定的。而这种习俗被小说作者直接予以利用了。

5.关于“无字经书”

小说故事中的唐僧师徒在到达灵山之后,因未送“人事”而得到了无字经书。据佛教知识,小说作者可能赋予了无字经书更深刻的寓意,即是对佛教禅宗中顿悟法门与渐悟法门之争故事的暗喻。

禅宗本来就不建寺院修行且传教也不立文字,唯讲“参禅机”。但在五祖弘忍大师之后,禅宗分为渐悟与顿悟两宗派。渐悟派以神秀为代表,顿悟派以六祖慧能为代表。顿悟派的经典《坛经》云:“一切经书,及诸文字,小大二乘,十二部经,皆因人置……一切经书皆因人有。”可见,顿悟派认为“有字真经”乃是专为“愚迷不悟”的“迷人”而设,“有字真经”是“迷人”学佛唯一可以凭借的力量。小说故事中的佛祖见唐僧师徒执着于有字经书而悟不透“只可以此传之耳”的“禅法”也十分无奈,才不得已而为其更换了有字经书(第九十八回)。作者或是以此显示其对世俗学佛者只重文字而不重“心行”风气的不满。因此,当唐僧回东土交付经卷已毕,“长老捧几卷登台,方欲讽诵”,就有“八大金刚现身高叫道‘诵经的,放下经卷,跟我回西去也’”。即明示唐僧:既已“心行”而“何须努力看经(第11 回)”?“诵经”之事就交给“东土众生”吧。而且小说中也明确了这一观点,如:

(第九十三回)行者道:“师父,你好是又把乌巢禅师《心经》忘记了也?”三藏道:“《般若心经》是我随身衣钵。自那乌巢禅师教后,那一日不念,那一时得忘?颠倒也念得来,怎会忘得!”行者道:“师父只是念得,不曾求那师父解得。”三藏说:“猴头!怎又说我不曾解得!你解得么?”行者道:“我解得,我解得。”自此,三藏、行者再不作声。旁边笑倒一个八戒,喜坏一个沙僧,说道:“嘴脸!替我一般的做妖精出身,又不是那里禅和子,听过讲经,那里应佛僧,也曾见过说法?弄虚头,找架子,说什么晓得,解得!怎么就不作声?听讲!请解!”沙僧说:“二哥,你也信他。大哥扯长话,哄师父走路。他晓得弄棒罢了,他那里晓得讲经!”三藏道:“悟能悟净,休要乱说,悟空解得是无言语文字,乃是真解。”

故此,笔者认为“无字经书”也是真经,只是需要修行者自身参悟——这正是禅宗传教“不立文字”特点的写照。因“无字经书”是“白本”,故而可以“空取”而不需“人事”。唐僧师徒四众第一次所取的即是此种“白本”。虽然唐僧等人以为“似这般无字的空本,取去何用”,并指“阿傩、迦叶等索财不遂,通同作弊,故意将无字的白纸本儿教我们拿去”。但那是他们尚未“九九归真”时残存的“迷人”之见。而小说中佛祖所说“白本者,乃无字真经,倒也是好的”云云,看似轻描淡写其实最堪玩味。这应是小说中主人公“悟空”之名的正义。即:禅宗悟道需要通过修行感悟“空”的教义,师徒间传法授法唯以心心相印、理解契合,以便达到“明心见性”的境界,而不需要涉及文字,不依经卷。对此,小说家也是经过一番精心设计的。

图20 宋代 六道轮回图 重庆大足宝顶山

图21 明洪武 铜镀金释迦牟尼佛成道像首都博物馆藏

图23 明代 铜迦叶像 高13.5 厘米首都博物馆藏

首先,小说家将作品中的主要人物“美猴王”命名为“孙悟空”。小说成书之前以玄奘取经为题材的文学作品中“孙行者”的称呼不再是其正式名称,而成为了别名。这说明作者是对汉传佛教的禅宗“不设丛林、不立文字”的教义及其传教特点是有所了解的,并粗通《心经》《金刚经》及《坛经》的大意。

其次,小说家将猴王学艺的师傅确定为“须菩提祖师”。这是借用了佛教中佛陀十大弟子中号称“解空第一”的须菩提之名。而“解空”成为了美猴王学习的对象和目标。于是才有上述孙悟空与唐僧之间对《心经》理解的对话以及“三藏、行者再不作声”的行为。

再次,无字佛经与有字佛经之争,原本就是对佛教禅宗的修行方法之争,即“渐悟”与“顿悟”之争。例如唐代神秀与慧能争夺禅宗五祖弘忍大师衣钵传承之公案,就是两种修行方法的学说之争。

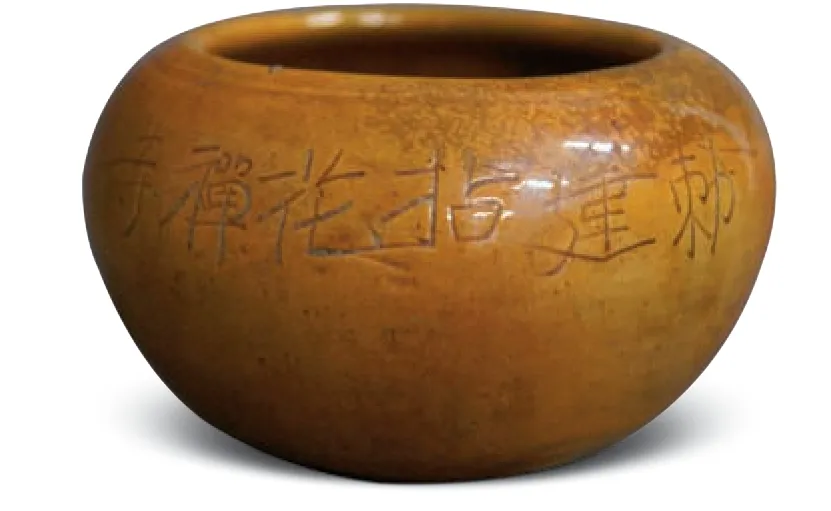

最后,在小说中,佛祖明确告知唐僧等非送“人事”不可以传经,并且后来也确实是在唐僧送了紫金钵盂后才准其“换经”。紫金钵盂的样式可参考首都博物馆藏明代黄釉“敕建拈花禅寺”钵(图22)。这些情节不免使读者惶惑而认为佛祖也贪财好货。其实这一情节的设置恰是作者对明代中后期的佛教成为“死人佛教”的讽刺。明太祖朱元璋饬令将天下寺院及僧人界划为禅、讲、教三类,是与开设僧官衙门及任命僧人官员同步进行的。《金陵梵刹志》载:洪武十五年五月太祖诏谕曰:“佛寺之设,历代分为三等,曰禅、曰讲、曰教。其禅不立文字,必见性者方是本宗;讲者务明诸经旨义;教者演佛利济之法,消一切现造之业,涤死者宿作之愆,以训世人。”并极其详尽地规定了“道场诸品经咒布施”及“陈设诸佛像、香灯、供给”的价格。例如:“《华严经》一部,钱一万文;《般若经》一部,钱一万文;内、外部《真言》,每部钱二千文……陈设诸佛佛像、香灯、供给阇黎等项劳役钱,一千文。”至于参与赶经忏、作佛事的教僧,钱财收入上也有具体限定:“瑜伽僧,既入佛刹已集成众,赴应世俗所酬之资,验日验僧。每一日每一僧,钱五百文。假若好事三日,一僧合得钱一千五百文;主磬、写疏、召请三执事,凡三日道场,每僧各五千文。”明太祖有关禅、讲、教的分别,功能化倾向实则更强,尤其所特别重视之“教”已是指专门演行瑜伽显密法事者,而非以往所谓“通经释典”之“教”者了。关于教寺、教僧的划分,是明初佛教政策有关禅、讲、教界划方面最为特别的一点。教僧就是专门用来应付世俗佛事需要的“应赴(付)僧”。像这样由朝廷来制定明确规范圈定应赴僧的做法,以前没有。自此,这种应赴僧被正式地归类为僧人的一种专门类型。但是界划教僧的做法对于佛教却始终是双刃的效果,其初衷是为整饬元末以来佛事泛滥、事佛事活动者鱼龙混杂的局面。可是“正名”的结果,是教寺教僧泛职业化严重。使这一类寺僧比较多地接触世俗而被世俗方面视之为佛教的代表,佛寺和僧人崇高清净形象受损,尤其是丑陋弊端丛生。原为清理败坏现象的手段,却再成为导致败坏佛教口实的重要方面。⑪

6.迦叶与阿难

小说中为唐僧传经的是迦叶与阿难(傩)。在佛寺的主佛殿中,居于正中的释迦牟尼佛像旁通常有两尊比丘站像,其中年龄较长者是迦叶像,年轻者是阿难像。在金铜造像中亦常见这两位尊者的站像,如首都博物馆藏的迦叶站像(图23)与阿难站像(图24)。此二人同为释迦牟尼的弟子,均是著名的比丘。

图24 明代 铜阿难像 高16.5 厘米首都博物馆藏

迦叶最著名的故事是“拈花一笑”,宋代释普济《五灯会元·七佛·释迦牟尼佛》记载:“世尊在灵山会上,拈花示众,是时众皆默然,唯迦叶尊者破颜微笑。”这是禅宗以心传心的第一宗典故,因此迦叶也被禅宗奉为印度禅宗初祖。而因禅宗以“空”为基本教义且不立文字之故,小说家将其与“白本”的“无字真经”联系了起来。

阿难的记忆力在佛陀的十大弟子中最强,被尊为“多闻第一”。据说在佛陀进入涅槃时,阿难曾问:如何才能使人起信在佛陀涅槃后结集的佛经?佛陀回答说:结集经藏时在经文前面以“如是我闻”为开始。是故,小说家将其与“有字真经”联系了起来。

小说家将此二比丘塑造为贪财者,也是对明代僧侣贪财现象的讽刺。如:

图22 明代 黄釉敕建拈花禅寺钵高8.5、口径9 厘米 首都博物馆藏

(第九十八回)阿傩、伽叶引唐僧看遍经名,对唐僧道:“圣僧东土到此,有些什么人事送我们?快拿出来,好传经与你去。”……二尊者复领四众,到珍楼宝阁之下,仍问唐僧要些人事。三藏无物奉承,即命沙僧取出紫金钵盂,双手奉上道:“弟子委是穷寒路遥,不曾备得人事。这钵盂乃唐王亲手所赐,教弟子持此,沿路化斋。今特奉上,聊表寸心,万望尊者不鄙轻亵,将此收下,待回朝奏上唐王,定有厚谢。只是以有字真经赐下,庶不孤钦差之意,远涉之劳也。”那阿傩接了,但微微而笑。被那些管珍楼的力士,管香积的庖丁,看阁的尊者,你抹他脸,我扑他背,弹指的,扭唇的,一个个笑道:“不羞,不羞!需索取经的人事!”须臾把脸皮都羞皱了,只是拿着钵盂不放。

综上,笔者以常见的汉文佛经样式、存储方式、明代中后期佛教文化及其与世俗社会的关系等方面阐述了一些对小说《西游记》内容的拙见,望方家指正。

(本文在写作过程中得到李文琪、迟海迪、丁炳赫、刘丞、于力凡几位同事,及北京大觉寺文物管理处宣丽品、王松的大力协助,特此感谢。)

注释:

⑧关于“四恩”有两种不同说法,佛教认为是:父母恩、众生恩、国王恩、三宝恩;道教认为是:天地、君、亲、师。此处应是前者之意。

⑨佛教界以农历四月初八日为释迦牟尼佛诞生纪念日,各寺院通常在这一天举办“浴佛”等活动,因此又俗称为“浴佛节”。故推测此像应是周王府为纪念佛诞日所造。

⑩朱橚(1361 ~1425),洪武三年被封为吴王,十—年(1378)改封周王。