浅谈云南省博物馆藏石寨山出土金器

2020-12-15王丽明

□ 王丽明

地处祖国西南角的云南,既是汉文化、东南亚文化、藏文化相互沟通的媒介和走廊,又以文化的多样性显示自己的特色。因此,古代云南的金器,以活色生香的姿态强烈表现着不同信仰、不同肤色、不同语言的人们独特的世界观和情感,展示着自己独特的魅力。云南省博物馆藏石寨山金器2000 余件,生动反映了当时金器的工艺特征和时代特色。

一、石寨山的五次发掘

关于云南省晋宁石寨山的发掘,截止1996 年共经历5 次,云南博物馆收藏的石寨山出土文物主要为第一次至第四次的出土文物。1955 年老一辈考古工作者在云南晋宁上蒜乡石寨山试掘有了重大收获:经过发掘清理完成了石寨山M1、M2 的发掘,其中M1 为大型墓,除了纺织场面贮贝器、铜鼓等大型铜器,最多的还是墓主人身上的装饰品,金臂甲、金镯、金钏、金珠、金扣、金片与玛瑙、绿松石、料珠等布满亡者全身。由此受到国家文物局的重视和资金支持。之后1956 年、1958 年、1960 年的三次发掘基本肯定在晋宁石寨山发现的是距今2000 余年前古滇国王族的墓地,小小的一枚“滇王之印”金印的发现让人们确知处在青铜文化时代的古滇国王族及贵族的墓葬群之所在。自此60 余年的考古发掘,基本摸清古滇国青铜文化的分布范围北至东川、会泽和贵州边境,东至曲靖、师宗、贵州兴义,南至玉溪华宁,西近楚雄,近10 万平方公里的范围。古滇国存世的时间:战国中晚期—东汉初(公元前475 ~公元220),大约500 余年。

60 余年的考古发掘主要的出土文物几乎都是墓葬出土。古滇国墓葬,一般为长方形竖穴土坑墓,其中大型墓葬随葬品十分丰富。多数大型墓有木质棺椁,部分棺面涂漆,棺内随葬品不仅有丰富的青铜器、陶器,还有彰显墓主身份地位的金、玉、玛瑙、绿松石等装饰品。石寨山第二次发掘报告陈述:(大型墓葬)“漆棺里面,多半放着金壳铜铁剑和其它一些精巧的服饰品,各式铜饰、铜镜、石环(玉镯)等,其背面有的还粘附着黄、绿等色的绢帛,当是死者的衣衾;许多金质和玛瑙、绿松石制成的珠子、扣子等也是放在里面的。”根据馆藏石寨山第1 至4 次发掘出土的金器统计,出土金器的墓葬有M1、3、4、6、10、11、12、13、18、19、20、23 都属于西汉中期至西汉晚期的大型墓葬,这其中M11、18、19、20 均属于被扰乱的墓葬,无法较准确判断随葬品的位置,但根据未扰乱墓葬的互相比较分析,“仍可以看出器物的放置是大体有一些规律的”。①

细观各类装饰品,可以肯定的有金臂甲、装饰于“铜铁剑”的“金壳”(即成组的或单独的剑鞘金饰片)、金钏、金镯、金发簪、金发钗(金发针)等首饰品。数目巨大的金珠、片、扣,或为墓主人身穿敛服上的装饰品,或为“珠襦玉柙”之“珠襦”上的饰品。只是与中原葬具—珠襦比对再三,认为:应该是有别于两周时期玉组佩一类的串珠装饰品—珠襦,也不是用作金缕玉衣一般的汉代“玉衣”葬具,而是经密集串联金、玉、玛瑙、绿松石、琉璃(料)等材质的珠、扣,间缀金花形片等构成的珠被,此珠并不像文献记载的“珠襦玉柙”之珠襦,显示出滇国王室成员及贵族使用金玉饰品独特的丧葬习俗及地域文化特点,反映了古滇国王族及其贵族的特有装饰风格和审美取向。以下根据馆藏石寨山金器的形制特征分类介绍:

(一)剑鞘金饰片及金臂甲

1.剑鞘金饰片

从馆藏的石寨山出土文物中,铜兵器无论种类,还是数量都很可观,但有金质兵器鞘的多数为铜柄铁刃剑,只有M3、M4、M6、M10、M12、M13 出土剑鞘金饰片及其配饰的铜柄铁刃剑。查阅出土情况,这种金质剑鞘饰片只是装在鞘正面最外面,其内则是用漆涂硃墨色漆的木鞘,将金鞘饰片固定于正面鞘板之上,好似现代云南阿昌刀刀鞘一般,长剑即插于其间,所以报告称为铜柄铁刃剑的“金壳”。

图1 五节组成的牛头纹金剑鞘

图3 三节组成的牛头纹金剑鞘

图5 神兽纹金剑鞘

图6 人物缚牛纹金剑鞘

图7 几何纹组合图案金剑鞘

图8 压花连续“S”纹金剑鞘

图9 单体式金臂甲

图10 组合式金臂甲

根据馆藏石寨山金剑鞘饰片的形制、纹饰特征,最有特点的是成组的压花动物纹、人物纹金剑鞘饰片,所修饰的剑较长,以成组的压花牛头纹金剑鞘出土最多。此类金剑鞘饰分上下两段或上中下三段式,两节、三节、四节、五节组合而成,每段均压印纹饰图案,因下段(近柄处)均有同样的牛头纹而得名。石M6:37(图1),属于上中下三段式压花牛头纹金剑鞘,由五节组成,通长50.5 厘米。上段为一片压成连续“S”回旋级+如花形金饰片一样的五联圆圈纹;中段,三节,均压成凸起的连续“几”字形纹;下段,一片,压成凸起的牛头纹图案。

有此类牛头纹金鞘出土的墓葬为M3、4、6、10、13,根据馆藏一级品:饰四牛鎏金骑士贮贝器盖上鎏金骑士身侧佩剑依稀可见这样的牛头纹(图2),石M10 不仅出土由五节组成的三段式压花牛头纹金剑鞘,通长41.5 厘米。还出土(图3)为三节组成的上中下三段式压花牛头纹金剑鞘,通长33.1 厘米。位于上段的压成连续“S”回旋级+五联圆圈纹加一节连续“几”字纹,下段的牛头纹加一节连续“几”字纹,中段只有一节连续“几”字纹。

另外还有曲蛇纹金鞘、神兽纹金鞘、人物缚牛纹金鞘等出土数量少,但极具古滇国特色文化特征。石M3 出土的曲蛇纹金鞘(图4),通长68 厘米,整件鞘饰以两条行走的长蛇,三角形的头,圆眼直视前方,扭曲前行的瞬间神态,给人以灵动自然的美。石M3 号墓出土的神兽纹金剑鞘(图5)由三节组成,采用薄金片剪成长条形,通长36.1、最宽5.5 厘米,分两段式压出图案,上段为两路连续横行“S”纹+五联圆圈纹,下段纹饰中以连续圆圈纹和连续横行“S”纹分出两格,格中为马形怪兽,怪兽整体似马,头上长角,虎牙、虎爪,侧身站立,尾上卷似犬。石M12 出土的人物缚牛纹金鞘(图6),通长87 厘米,整件鞘饰为1 头牛和10 个饰羽冠的人物形像组成的图案。鞘饰应用了滇青铜器上常见的饰羽翎的人物形象及装饰手法,表现了这样一个场景,前有两人其中1 人右手拉着1 根绳套于牛颈,1 头肌体硕壮的牛,无奈地跟随着,其后是8 人赶牛跟随而行,每个人物头饰羽冠,戴大耳环,身穿衣着尾,腰佩有长剑,左手按于长剑之上,步伐飞扬。

数量最多的是几何纹组合图案的金鞘和镂空连续横行“S”纹的金鞘,这两种金剑鞘饰片所修饰的剑,比牛头纹等动物、人物纹金鞘修饰的剑偏短。几何纹组合图案的金鞘(图7),石M10 出土,通长25 厘米,以点纹、线纹、水波纹、绞索纹、锯齿纹、圆圈纹及横行“S”纹等组成繁絮多变的图案,上端饰绞索纹和连续圆圈纹,中段饰三角纹、网纹衬地,下段饰“人”字纹。石M13 出土的压花连续横行“S”纹的金鞘(图8),通长22.5 厘米,镂空的两半连续“S”纹互相对称,边沿压成凸起的回旋纹一道。

2.金臂甲

馆藏石寨山出土的金臂甲5 件套,可分为单体式、组合式臂甲,根据出土的臂甲特征,属戴在人前臂的护甲。

单体式金臂甲,分别出土于石M12、石M13,即用一片金片锻打卷成上宽下窄,不闭合的圆筒状手臂护甲。石M12出土的金臂甲(图9),通高17.8、上口径9、下口径7 厘米。

组合式之一,石M1 出土的臂甲(图10),通高9.3、上口径7.5、下口径6.6 厘米,为上下两段式组合,上段为圆筒状臂甲,瓦楞形波纹,圆筒侧面开口,臂甲两端口及侧边沿均有细小穿孔用于固定于皮质类臂甲,下段以一金镯套合臂甲,镯圆圈状,有开口,镯高5.1、口径7,镯面细錾“人”字纹饰。

组合式之二,三片组合式金臂甲,石M3、石M13都有出土。是由两片形制对称的扁瓦状金甲片和一个被称为“钺形金饰”的甲片组成的,三片有一个共同特征,即每片边沿都有可供穿系缝缀的小圆孔,当为装钉于皮质类臂甲外表的装饰金片(图11)。这个被称为“钺形金饰”的甲片长期以来被认为用途不明,直到2004 年因参展国家博物馆《文明之光》展览图录,为给石M3 出土的这件组合式金臂甲撰写准确说明,因受1991~1994 年第二次云南江川李家山发掘出土的类似三片组合式铜臂甲(江李M53:291)的启发,终于找到了被称为“钺形金饰片”的使用方式,也推断出石寨山M3 和M13 出土的金臂甲均为三片组合式金臂甲。

图12 金簪

图14 金夹

(二)首饰类

秦汉时期的人们无论男女都结发髻。一般为了使发髻不致松散,故以插簪或钗固定发髻。簪为单股铤,钗则双股铤,有的铤数还超过三股,又称多铤钗。由滇国特有的青铜贮贝器盖上的人物形象可看到无论男女都结发髻,由此使用发簪和发钗,也就合情合理。

1.金簪、金发针、金夹

金簪(图12),石M3、M12 出土,通长16.6 厘米。为极薄的条形金片剪成,顶端为椭圆弧状,至底端如剑尖峰状。

金钗(金发针)(图13),石M1、M12、M13 都有出土,其中M12 出土的1 组8 件,长10 ~21.7 厘米。由细圆柱状金丝曲折成“n”形,金丝细柱径小于0.2 厘米,细如现代织毛线的针。

金夹(图14),石M1、M3、M13 各出土1 件,根据造型推测可能是一种发饰品,由錾刻对称圆圈纹的长条形金片对折呈束腰长方形夹,正面两两对称4 个圆圈纹中心处开孔,孔径0.2 厘米,顶端也有两个孔径0.2 厘米的圆孔,可与金簪、金钗配合使用,以固定发髻和系挂饰品。

2.金钏

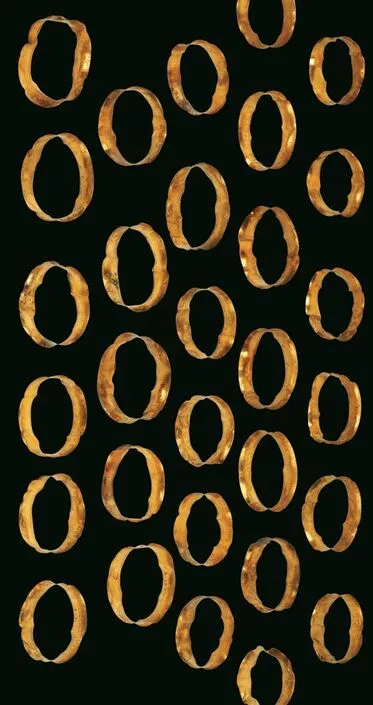

手钏,亦称“钏”“臂环”“手环”,是一种用来装饰手腕的饰品。从滇青铜贮贝器上塑人物形象以及出土的镯钏情况看,滇人手臂至腕上的钏镯配搭很随意,常双腕不同饰。可单支手腕佩戴4 ~5 个钏加一个宽边镯(有领玉璧形镯),另一腕无饰;可双腕同时佩戴4 ~5 个钏加一个宽边镯;也可一腕戴4 ~5 个钏加一个宽边镯,另一腕则仅有一镯。主要使用的是鸡骨白玉镯+钏(旋纹玉镯),也可见到镶松石铜钏+玉镯,而金钏+玉镯也少量出土。石M1 出土金钏30 支,有领玉璧形镯5 支。馆藏石寨山出土金器中有石M1、M11、M12、M20、M23 出土的金钏,镯面多数素面无纹,部分镯面有一些简单的纹饰。纹饰有卷云纹和圆点纹等。石M1 出土金钏(图15),通高1.5、口径6.5 ~8 厘米,略有差异,镯面錾刻卷云纹饰,好似一个个如意头。据发掘古滇国墓地几大墓群统计,石寨山一号墓属出土黄金制品较多的墓之一,而出土如此多的金钏在石寨山墓中仅此一例,也可证实司马迁所记“靡莫之属君长以什数,滇最大”的地区社会发展状况。

(三)服饰或珠被上的金珠、金片饰和金扣

石寨山古滇国王族及贵族墓葬群出土的金质饰品非常丰富,根据发掘报告以及馆藏石寨山出土金器的登记目录可以看到,金质的珠子大宗的有不同尺寸枣核形管珠、细小算珠形珠、宝相花纹瓶形管珠、葫芦形双蛇首纹扁管珠、葫芦形管珠,还有四照花形片(原报告称梅花形片)、大小神兽形(含马形、龙形等)金片、菱方形片、条形片、水滴形叶片饰等,以及甲虫形扣(蝉形扣)、圆泡形扣,另外有少量金丝旋纹“S”牌、镶有绿松石的钺形金牌或铜牌等饰品。根据形制按珠管、扣、片分述如下:

图15 金钏

1.金珠管

(1)形如枣核的金管珠(图16)

1 串30 粒,石M13 出 土,珠长1.7 厘米,为枣核状管珠,用薄金片剪成合适的条片,锻打卷曲成形。

(2)形如火麻籽的小金珠(图17)

1 串91 粒,石M1 出土,珠长0.5、径0.3 厘米,为扁平圆珠状,大小形如火麻籽,中空,大小均匀,用细绳穿系成串。

(3)葫芦形扁管珠

石M1、4、6、10、18 都有出土,多寡不一,其中石M18 出土最多。葫芦形珠作扁圆和方圆两种,有单泡葫芦形、双泡葫芦形两形,单泡形管珠似两头有口的圆瓶形珠,珠面有模印连珠纹围绕的太阳纹饰;双泡形有如两个相联的葫芦而得名,扁管珠表面饰模印纹饰有双钩心形纹和卷云如意头形纹等图案。石M18 出土双葫芦形卷云纹扁管珠17 粒(图18),珠长2.7、宽径1.5厘米,为双泡葫芦形扁管珠,中空可供串联,金珠的表面模印两两反向的卷云如意头纹图案。

2.金饰片

(1)四照花(梅花)形金片(图19)

正方形金片,由五个錾刻太阳纹的圆泡相联呈四瓣花状,略似柿蒂,是石寨山出土的常见金饰片,原报告称梅花形金片,因与梅花花瓣数目不符,植被花种中只有四照花是四瓣花瓣,因而命名四照花形金片饰。花形片花瓣之间有可供穿联或缝缀的两个或四个小孔。石M10 出土的四照花形金饰片22 枚,大小不一,最大2.5×2.5 厘米,最小1.5×1.5 厘米。

(2)神兽形金片饰

图16 枣核形金管珠

图17 扁圆小金珠(火麻籽形小金珠)

图18 双葫芦形卷云纹扁管珠

图19 四照花形金片饰

图24 圆泡形金扣

神兽形金饰片,是如同金剑鞘饰同等重要的金饰品,M3、6、10、13 等墓都有出土,大小不一,成对出现。原报告称与玛瑙、绿松石珠扣饰品同出一处,推测可能是“珠襦”上的饰品。整体长方形,多数透雕、模印和錾刻有鼻有眼的龙头,形体似作俯卧状的马,身后却有上卷的犬尾。石M6 出土的神兽形金片饰(图21)形体最大,有6 件,均长10.5、宽6.6 厘米,为镂空雕的神兽,形如匍匐状的龙犄角张扬,昂首喷吐如烈焰状的蛇信,锋利的虎爪向前伸出,犬尾上卷,蓄势待发,随时准备投入战斗……头端犄角处和尾端均有可供穿系的小圆孔,可以与珠子串联,也可缝缀在敛服之上。

(3)窄条形片、菱方形片、素面水滴形圆叶片饰等

窄条形片一般在石寨山出金饰品的墓中都有出土,有的墓出土多达数百片,窄条形片长2.5、宽0.5 厘米,压饰连珠纹4 ~6 个;菱方形金片256 片,石M13 出土(图20),长1.8、宽1.2 厘米,其面规则成行錾刻连珠纹,边沿一周极小的穿孔供缝缀之用。水滴形圆叶片,出土数量不多,M6 出土3 片,M19 出土28 片,金片极薄,素面,其形略近椭圆,上端有一穿孔可以供系挂之用,大的直径2.6 厘米,小的直径2.2 厘米;此外,还有角形、Z 字形等一些形状各异的金片饰,其上均錾刻连珠纹饰,应是缝缀在敛服之上的。这是古滇人装饰的一种独特手段,就如同使用美丽的绿松石、玛瑙、玉石一样,以显现光亮醒目、精彩纷呈的华丽之装。

(4)镶松石盾形金牌、金丝编“S”云形牌等

馆藏镶松石钺形金牌,只有1 件,出土于石M13,长8.5、宽7.8 厘米,正面有细小的松石圆片镶嵌。金丝编“S”云形牌3 件(图22),出土于石M10,均长3.5、宽1.7 厘米,用细如毛线的金丝盘旋回绕呈“S”形云纹。这两类金饰品的出土极少,就其用途、使用方式至今不明,有待继续探索。

图20 菱方形金片

3.金扣

(1)甲虫形(蝉形)金扣

甲虫形金扣,原报告称蝉形扣,石M1、6、13、18、20 都有出土,多寡不一,估计为服饰或珠被上用的一种有特殊寓意的扣子,石M1 出土最多(图23),68 粒,呈椭圆形,半球状,长径0.7 厘米,短径0.6厘米,扣正面錾刻出甲虫的双眼、双翅,呈卧姿状。扣的背面有一横档,可供串联缝缀之用,说明此扣可能是敛服上或珠被上的装饰品。

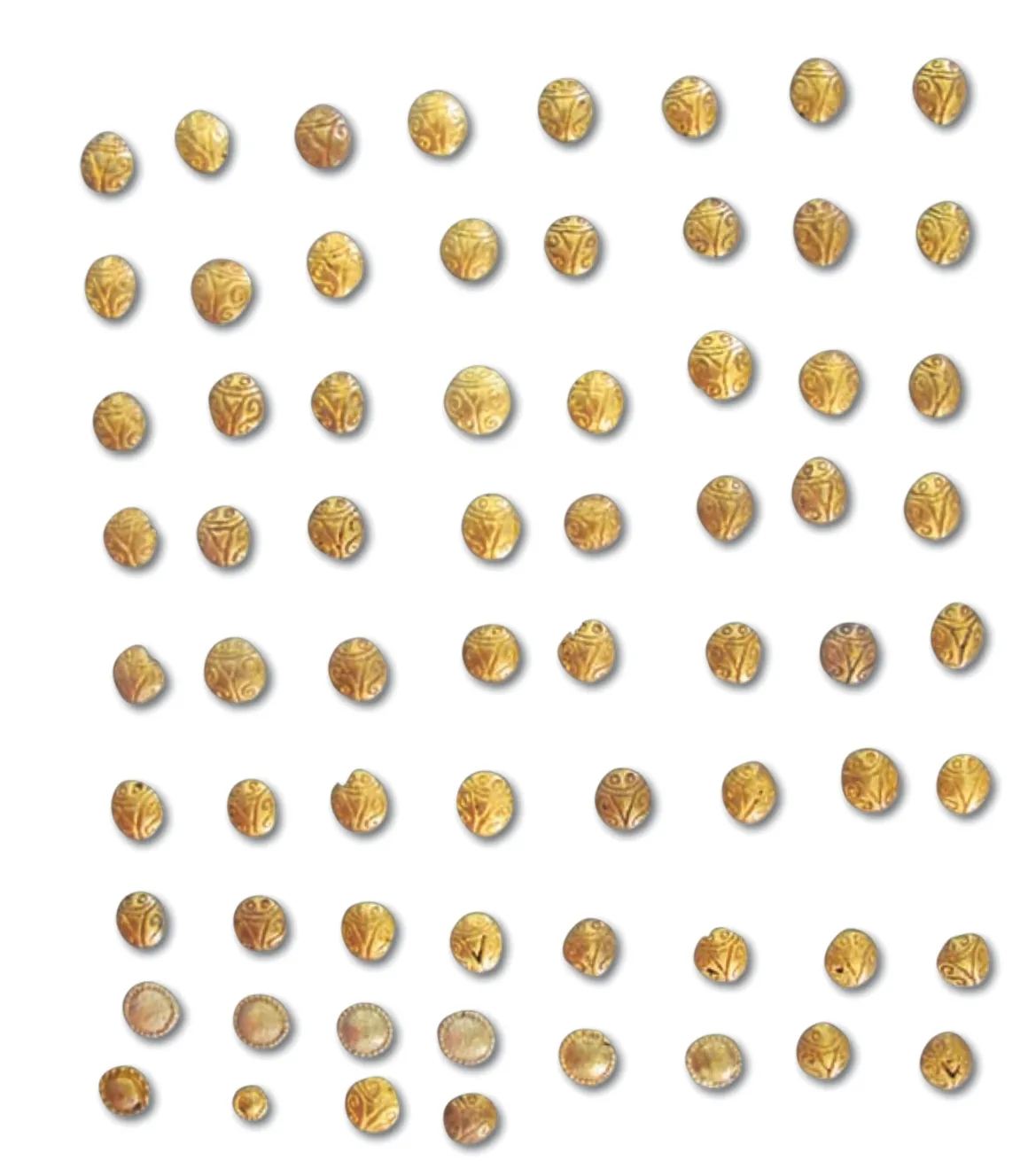

(2)圆泡形金扣(图24)

M1、6、13、19、20 都有出土,呈圆泡形,半球状,扣正面多数錾刻太阳纹,部分略似乳突玛瑙扣,素面无纹,扣背面有一横梁,可供串联缝缀之用,说明此扣也是敛服上或珠被上的装饰品。图片上的圆泡形金扣,石M13 出土,11 粒,扣径1.5 厘米。

二、石寨山出土金器显现的审美取向与艺术源流

除了金剑鞘、金臂甲、金钏等,石寨山金器中数量最为壮观的是石寨山出土的金珠管、金饰片和金扣。通过近年的梳理、统计,馆藏石寨山出土金珠管不少于2520 枚(细小金珠馆藏统计常按串数计),金片饰不少于1829 枚,金扣250 枚。一般推测这些珠、扣、片应为大型墓墓主敛服服饰、首饰用品,但根据第二次石寨山发掘报告陈述随葬品时称大型墓葬有:“(漆棺朽)漆皮下铺满一层玛瑙、绿松石、黄金等制成的圆扣及各式珠子,略成一幅长方形”的“珠襦”葬具(依笔者拙文②应称珠被),所以这些珠、扣、片的使用应包括敛服服饰、首饰用品和珠被葬具用品。可是由于发掘时因墓主尸骨已朽殁,无法分辨孰是服饰首饰用珠、扣、片,孰是“珠襦”用珠、扣、片。

2003 年4 月,为筹备国家博物馆《文明之光》展览,依照第二次发掘的李家山47 号墓出土的摆放顺序串缀出一副“珠襦”的局部(图25)。根据当时统计,其中串缀的珠、扣共计1054 枚,包括:大玉管珠8 串44 粒、小金珠1 串计25 粒、枣核形金珠6 串计60 粒、蚀花肉红石髓管珠7 粒、红玛瑙算珠形珠3 粒、大红玛瑙管珠5 粒、红玛瑙枣核形珠1 串17 粒、白玛瑙算珠形珠2 串计76 +66 粒、白玛瑙管珠1 串16 粒、白玛瑙枣核形珠1 串12 粒、小玉管珠2 串27 粒、红玛瑙管珠2 串29 粒、费昂斯珠 558 粒、乳突形玉扣10 件、四照花形金片饰10 件、四照花形银片饰10 件。

而且这些并非M47 出土珠被的全部,大量的费昂斯珠并未全部摆出,M47 的珠被出土情况③看,有两棺,主棺覆盖“珠被”,田野观察似两面缝缀,里面以蓝、红琉璃珠、管为主,间穿插少量金珠、泡、片饰;外面则以软玉、玛瑙珠、管,绿松石质珠、扣为主,间穿插金珠、四照花形片饰、神兽形片饰。其“珠被”两侧向下卷曲在墓主衣衾上,墓主尸骨及衣衾朽没,棺底板上清晰的捆扎用麻绳痕纵9 横19 道构成网格状,纵粗横细,每个交叉结点用一白色玛瑙扣穿系。因此可以看出,M47 墓主首先以布类织物包裹,捆以网格状麻绳,再覆盖以上述华丽昂贵的“珠被”,这是古滇国最典型的埋葬习俗,石寨山滇王墓也不应例外。由此推断,枣核形金管珠、四照花形金片应是珠被上的金饰品。

考古资料中,这种用成千上万颗形制各异、材质不同的珠子穿连起来的珠被最早出现在埃及旧王朝时期(公元前2686 ~前2181)的墓葬中,多用蓝色的费昂斯珠和管子穿缀成网络状,覆盖在包裹好的木乃伊上,称为“Mummy Net”或“Mummy Bead”,有“守护”木乃伊的寓意。并且在埃及新王朝时期(公元前664至前525)也被使用。与在木乃伊上的网格状“珠被”相比,江川李家山M47 出现“棺底板上清晰的捆扎用麻绳痕纵9 横19 道构成网格状,纵粗横细,每个交叉结点用一白色玛瑙扣穿系。”显示M47 墓主在敛服之外,有将墓主捆扎固定于“棺底板上”的网格状麻绳网套,而各质珠、扣串缀而成的珠被是覆盖在网套之上的。

图21 神兽形金片饰

与古滇国墓葬出土的珠被串缀方式最接近的,是两河流域文明时期乌尔城苏美尔国王Ur Iraq 墓葬出土的珠衣,以玛瑙、黄金、青金石等质的珠子串联而成,现存美国宾夕法尼亚大学考古人类学博物馆。此件珠衣的使用时代在公元前2550 ~公元前2400 年之间,与古滇国墓葬时代相距逾2000 年,却有着如此相似珠被串缀方式,值得探究,尤其是审美取向的源头会否与两河流域文化是一脉相承?

三、石寨山出土金器显现的工艺特征和制作技术源流

黄金制品是伴随着金属文明发展开创出来的,古滇国金器的大量出现正是在云南青铜时代的鼎盛时期,以世界文明的视角看,四大文明中古埃及文明、古印度文明、古希腊文明都是以发达的金属文明著称的,种种原因造成文化在世界上的传播、交流影响着世界文明史。推测有别于中原金属文明的古滇国青铜文化是由多元文化影响下形成的。以塞人为例,这些懂得金属(青铜、铁)制作技术、玻璃制造技术、玉石镶嵌技术和玉石材料的塞人,早在公元前2000 年就由塔里木盆地向东迁徙,进入我国西北,在西汉张骞发现“邛竹杖”之前的东周时期或更早,通过“丝绸之路”就到达古滇国了。他们是西方黄金首饰文化的传播者,也可能是古滇国金器的制作者。细观出土的金器,主要的制造加工工艺涵盖铸造、 锤揲、切割、模压、錾刻、拉拔、扭曲、贴金、包金、镶嵌等,技法多样,水平也相当成熟。与同时出土的青铜器制作工艺相比,明显在錾刻技术方面受到青铜器的影响,比较卓著。但与中原地区相比,其成型金器的复杂工艺很少见,如在铸造金器方面,多为金珠、金扣、金片饰等小体量的装饰品,葫芦形金珠、花形金饰片、神兽形金饰片,或采用单面范铸或采用双面范铸法,如葫芦形金珠,采用双面范铸,器壁较厚,侧面可明显看出合范线的痕迹,而且金器表面存在气孔、砂眼等,比较粗糙。

图22 “S”云形牌

根据第二次石寨山古墓群发掘报告,出土金器的墓葬大多集中在第II 期和第III 期墓葬。第II 期墓葬年代属于西汉中期,“上限不超过文帝五年(公元前175)以前”,“下限也不会晚于武帝元狩五年(公元前118)”。第III 期墓葬属于西汉中晚期,包括汉武帝(公元前156 ~公元前87)、成帝(公元前51 ~公元前7)时期,“即武帝至王莽以前这个阶段”。④

图23 甲虫形(蝉形)扣

图 25 笔者串缀的江川李家山出土珠襦模型

石寨山古墓葬群出土汉代铜镜14 件,其中石M1就出土3 件,其中最大一件直径60 厘米,铸有“畜思君王,心思不忘”,较小的两件饰有乳钉纹。报告称此两种铜镜属于西汉昭、宣时期(公元前86 ~49)。第二次发掘出土的6 件,第三次发掘出土4 件,第五次发掘出土1 件。其中第二次发掘的铜镜编号:M3:161、M10:32、M13:8、M20:32、M6:10、M7:19,来自6 个墓。其中M6:10 铜镜铭文:“清治铜华以为镜,昭察衣服观容貌;丝组杂还以为信,清光兮宜家人。”M7:19 铜镜铭文:“久不相见,长勿相忘。”M20:32 铜镜有篆书铭文两圈:(内圈)“内请(清)质以昭(照)明,光(辉)象夫日月;心勿杨(扬)而愿忠,然雍塞而不泄”,(外圈)“精(清)白而事君,口污(欢)之龛明;彼玄锡之流泽,忠(终)疏远而日忘。……愿永思而不绝。”汉代铜镜为西汉时期盛行的中原代表性物件,铜镜在汉代并不是百姓家常有的物品,而是权贵家族才有的重要的用品。在石寨山古墓群的出土,佐证了滇、汉之间政治、文化层面的深入沟通,汉文化在滇王族及滇国贵族的深层渗入。石M6 出土的汉文“滇王之印”金印(现藏中国国家博物馆),重90 克,四面边长2.4、高2.7 厘米,蟠蛇钮,蛇背有鳞,正方形印面上篆书汉字“滇王之印”不仅透露了汉文化在滇的存在,还印证了《史记·西南夷列传》汉武开滇,赐印滇王,“令(滇王)长其民”的史实,也阐释古滇国金器得以迅猛发展显然与西汉以后中原文化大量传入有着十分密切的关系,所以肯定这批金饰品大都是滇人本土自制的,但制作技术上有汉文化等外来文化的影响。根据考古发掘,石寨山金器的大量制作和流行是在西汉中期,西汉晚期以后,随着古滇国大型墓葬的急剧减少,石寨山金器也就随之消失了,显然是由于汉王朝设置益州郡,尽管表面上让滇王继续统帅“其民”,但却用汉人当益州郡郡首,滇王成了傀儡,权势尽失,最终汉文化逐渐取代了滇文化。

注释:

① 云南省博物馆编《云南晋宁石寨山古墓群发掘报告》,P12 ~19 页随葬器物分布情况。

② 王丽明《滇国古墓中的绿色饰品——被误读的“费昂斯”》,《美成在久》,2019 年7 月。

③ 《江川李家山——第二次发掘报告》P11 ~15 页,文物出版社,2007 年11 月。

④ 云南省博物馆编《云南晋宁石寨山古墓群发掘报告》第四章,结语P133 ~134 页。