小议溥儒书法

2020-12-15赵鹏辉

□ 赵鹏辉

溥儒(1896 ~1963),初字仲衡,改字心畬,自号羲皇上人、西山逸士,满族。自幼研习书画。1925年在北京中山公园水榭举行首次个展。1934 年任国立北平艺专国画教授。1949 年赴台,任教于台湾师范大学,1963 年去世。溥儒曾留学德国,笃嗜诗文和书画,与张大千有“南张北溥”之誉,又与吴湖帆并称“南吴北溥”。

溥儒是皇室家族成员,旧王孙,出生时地位很高,入民国后待遇仍然比较好,溥儒生活无忧,从小就爱诗词书画,以诗人自居。他说:“如若称我为画家,不如称我为书家。如若称我为书家,不如称我为诗人。”①在传统封建社会,学问文章乃头等事,而书画为雕虫小技,难以与学问文章相提并论,溥儒作为一个诗书画兼修的旧式文人,自然希望人称其为诗人,而非书法家或画家,在其眼里书法家比画家的地位略高,因为通常而言,书法家还有一定的学问,而画家则一般为专业性很强的画匠,知识水平较低,因此身为旧王孙的溥儒更愿意当一位文人。但这终究是个人的愿望罢了,世人更倾向于把他当作画家,他的画名早在南渡台湾前就已显著,其实溥儒的书法也具有强烈的个性,但被画名所遮。事实上,不仅他自己承认书法上下的功夫比绘画多,而且启功在回忆时也认为如此,当启功问其如何绘画时,他总是强调要读书,多作诗,自然能画好。这个事实告诉我们溥儒是传统型的文人画家,以学问为根基,以书画来自娱消遣。溥儒的书法以帖学为宗,风流潇洒,意趣横生,是20 世纪重要的帖学名家。

溥儒书法起步很早,“4 岁就开始学习书法,读蒙经”“15 岁正式习字,由颜柳入手兼及篆隶石鼓等”。①可知,身为皇室血脉的溥儒4 岁步入了学习书法的道路,除了读蒙经如《千字文》《百家姓》等外,开始练习书法。而到15 岁时正式习字,学书范围很广阔,楷书与篆隶并行。据《溥心畬先生自述》说:“始学篆隶,次北碑,右军正楷,兼习行草。十二岁时,先师使习大字,以增腕力。并习双钩古帖,以练提笔。时家藏晋唐元明名迹尚未散失,日夕吟习,并双钩数十本,未尝专习一家也。”由此可知,溥儒学习书法的秩序依次为:篆隶,北碑,正楷,行草。清代碑学昌盛,篆隶北碑复兴,学习篆隶和北碑之风盛行,在此环境下,溥儒也跟随着大潮,先从篆隶着手的,然后才涉及楷书和行草。具体到学习书法的方法上,练习大字,以增腕力,双钩临摹古帖,以练提笔,日夜临习家中所藏法帖名迹,如此打下了坚实的基础。至于溥儒临习何帖,他有专门的论述:

余束发受书,先学执笔,悬腕,次学磨墨,必期平正,磨墨之功,可以兼习运腕,使能圆转,师又命在纸悬腕画圆圈,提笔细画,习之既久,自能圆转,书谱所谓使转也,古人习字,书于觚上,觚有棱,上窄下宽,立于几上,书时势必悬腕,人人皆童而习之,书法自然工妙,与悬腕画圈一理,始习颜柳大楷,次写晋唐小楷,并默写经传,使背诵与习字并进,十四岁时,写半尺大楷,临颜鲁公中兴颂,萧梁碑额,魏郑文公石刻,兼习篆隶书,初写泰山峄山秦碑,说文部首,石鼓文,次写曹全礼器史晨诸碑。

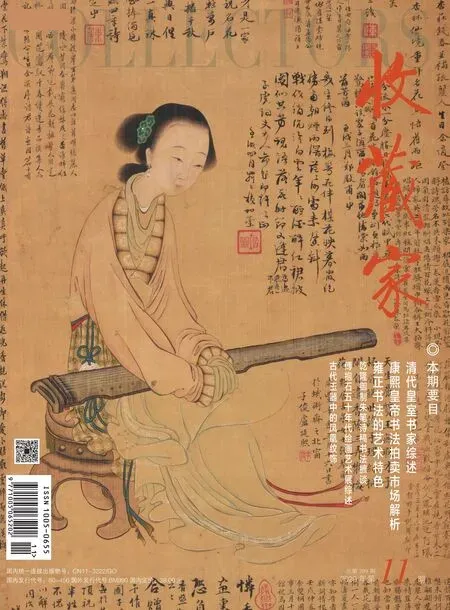

溥儒书法作品

余书虽终不能工,然临写古人已四十年,初写篆隶、真书,大字由颜柳欧,后即专写《圭峰碑》,小楷初写《曹娥碑》《洛神赋》,后亦写隋碑,行书临《兰亭》《圣教》最久,又喜米南宫书,临写二十年,知米书出王大令、褚河南,遂不专写米帖,钱梅溪尝论米之天姿超迈,后人不宜轻学,徒自取病,余初学米书,只有欹侧犷野,而少秀逸,不知探本穷源,至有此病。后学大令虞褚,始稍稍改正,知梅溪之言为先觉矣。③

从上述两段话,我们得知溥儒的大楷取法欧阳询、颜真卿、柳公权、裴休。这四人都是唐代楷书的杰出人物,前面三位与赵孟頫合称“楷书四大家”,欧阳询楷书瘦劲通神,奇险峭拔,颜真卿楷书宽大宏博,气势磅礴,柳公权楷书出自颜真卿,但楷法严谨,结字紧密,骨力奇强,裴休名气虽不如欧阳询、颜真卿、柳公权,但是书写水平非常高,他的楷书从柳公权来,刚中有柔,清劲遒劲。据启功考察,溥儒的大楷书还曾学过成亲王和永光和尚。启功说:“我们旗下人写字,可以说没有不从成亲王入手,甚至以成亲王为最高标准的,心畬先生岂能例外!现在我明白了,先生中年以后特别喜好成亲王,正是反本还原的现象,或者说是想用严格的楷法收敛早年那种疏散的永光体。”④成亲王是清代皇室里有名的书法家,他的楷书师法赵孟頫,而又融合自己的审美情趣,法度严谨,笔画扎实,雍容典雅,深受清代皇族子弟的爱戴,很多皇室成员都乐意学其书法,溥儒大概也不能例外。另外,溥儒隐居西山戒台寺时,曾向永光和尚学过书法,其疏散的楷书对溥儒产生了一定的影响,综上所述,溥儒的大楷主要从唐楷而来,又借鉴了成亲王和永光和尚的书法,博观约取,经过化裁加工最后融为一体。溥儒的楷书从字形上看是欧阳询与柳公权的结合体,奇险峭拔,骨力奇强,得欧阳询楷书之“筋”,和柳公权楷书之“骨”。

溥儒的小楷初写《曹娥碑》《洛神赋》,后写隋碑、唐代小楷和写经体。其小楷取法乎上,基本上是出自晋唐,晚年又融入了一些赵孟頫和文徵明的秀丽与细致的成分。用笔细腻精致,结体平中寓齐,章法疏朗,书风偏于娟丽遒劲,蕴藉萧散,格调古雅,颇得晋唐小楷的神韵。

溥儒 可醉山房赋之四

溥儒 可醉山房赋之三

溥儒的篆隶起步早,但是与其行书和楷书相比,则显得暗淡。溥儒大篆和小篆皆学,大篆临习石鼓文和说文部首,而小篆临习《泰山碑》《峄山碑》等碑。在长期的临摹过程中,溥儒形成了稳定的用笔方法,中锋下笔,铺毫行走,收笔回锋。其笔画逆入平出,圆润峻厚,粗细相对停匀,结构讲究对称。溥儒流传下来的篆书不多,风格类似于小篆,匀称谨严,紧密秀丽,线条不取艰涩,而求华丽流畅,虽创新性不够,但是却也不俗。溥儒的隶书主要在汉隶上获取营养,《曹全碑》《史晨碑》《礼器碑》是他的隶书学习对象,这些隶书偏于秀美一路,灵动洒脱,法度森严,有明显的蚕头燕尾,历来被书家所喜好。溥儒说:“习篆,取其匀圆。习隶,得其转折藏敛。”⑤溥儒的篆书力求圆润,而隶书则追求转折处不露圭角,自然婉转,点画多用藏锋和敛锋,线条含蓄有力,而不显得过分张扬。溥儒篆隶法度大于意趣,没有明显的特征,徘徊在古人的阴影下,创新程度不够。

溥儒的书法当属行草书最有新意,其行书宗法王羲之,对《兰亭序》《圣教序》、米芾用功最多,曾临习米芾法帖达20 年之久,最后悟出了米芾书法失之犷野,而少秀逸,追本溯源,得知米芾书法源于褚遂良和王献之,溥儒遂由米芾又上追褚遂良和王献之。行书是溥儒运用最广泛的字体,题跋、书札、书信等大都用行书。字法上源于二王和米芾,纯然一派帖学风范,风姿绰约,体势变化多端,气脉畅通,天真灿熳,潇洒出风尘,笔底有萧散之气韵。在草书方面,溥儒也是转益多师,草书最初由《淳化阁帖》入门,后又学陆机《平复帖》、王羲之尺犊《十七帖》、孙过庭《书谱》、怀素《苦笋帖》《小草千字文》以及康里夔夔之草书。为了增强提笔能力还专门练习游丝草。溥儒说:“习草则得其圆转回旋,笔无滞凝,习行知左右上下,宾主交让之势,习飞白得其翔舞。”⑥溥儒认为草书贵在圆转回旋,气势流畅无滞凝。孙过庭《书谱》云:“草贵流而畅。”溥儒体悟了孙过庭关于书写草书的要点,流畅乃草书创作的核心要素,溥儒在其草书作品中很好的展现了这一点。流畅纵逸,气势如虹,势来不可止,势去不可遏,大小穿插合理,虚实相生,奇正互见,纯任自然,一派天机。溥儒的草书作品相对较少,但是质量很高,有时候行书和草书相互夹杂在一起,法度和意趣兼具,最能够体现其书写水平。

溥儒 可醉山房赋之二

溥儒 可醉山房赋之一

溥儒的行草书独具一格,上追晋唐,下溯宋元,格调清新古雅,功夫深厚,又出之天然,应当在近现代的行草书领域享有一席之地。其行草书之所以能有如此成绩,与其收藏颇丰、注重笔法以及学问修养密切相关。溥儒在《华林云叶·卷下》云:“余旧藏晋陆机《平复帖》九行,字如篆籀。王右军《游目帖》,大令《鹅群帖》,皆廓填本。颜鲁公《自书告身》,有蔡惠、米远晖、董文敏跋。怀素《苦笋贴》,绢本……赵松雪《道德经》,前画老子像。赵松雪六札册,文待诏《小楷唐诗四册》。”溥儒家境富裕,收藏了诸多著名的行草法帖名迹,文中提到的《平复帖》《游目帖》《鹅群帖》《苦笋贴》堪为国之重宝,其藏品的质量绝对堪称一流,长期对着这些珍品临摹,溥儒的眼界和手上功夫自然比一般人技高一筹,反映在书写上也就出手不凡,神采奕奕。

溥儒 太白酒楼铭并序

笔法与结构历来是书法探讨的焦点,中国古人似乎更在意笔法,其中赵孟頫最为典型。他认为“书法以用笔为上,而结字亦须用工。盖结字因时相传,用笔千古不易”。赵孟頫以多年的书写经验得出笔法是最重要的,这个观点被诸多书家所认同。溥儒说:“书法之不在结体,而在点划。”溥儒所指的点划,实际上是指用笔。他反复强调笔法的重要性,他说:“运笔之法以指竖捏笔管,以肩为枢轴,力发于臂,贯于肘,肘连于腕,如车轮然,轴动而外轮转矣,古人云‘运腕而指不知’,大令幼习字,右军自后制其笔,不动是也,腕必上下起伏,取轻重之势,左右迥旋得圆转之妙,《书谱》所谓‘导之则泉注,顿之则山安’,故运笔之道,柔则圆,刚则方;静则止,动则行。圆如引规,方如陈矩;静如山峰,动若行云。昔张长史观公孙大娘舞剑,得低昂迥旋之势,怀素观云悟笔,皆此理也。”⑦溥儒认为用笔重点在于手腕灵活能传达力量,上下起伏,轻重之势,左右迥旋皆依赖于手腕。运笔之道注重刚柔动静相结合。至于刚柔如何处理,他有明确的指示。他说:“用笔贵刚柔相济,互得其用为妙。如写坚硬之物,则笔用刚。写嫩弱之物,则笔用柔。凡用笔刚而无柔,则易妄生圭角。用笔柔而无刚,则纤弱而力不足。凡折笔为刚,转笔为柔,阴阳变化之道也。”⑧写坚硬之物,则用硬毫,而写嫩弱之物,则用软毫,用笔要刚柔相济,刚中有柔,柔中有刚。溥儒还认为用笔得当,则气势生,气势生,则形体立。他说:“一字之内,一篇之中,无平凡板滞之笔。得其用笔,气势生焉。得其气势,形体立焉。”

中国书法讲究字外功,需从传统学问中获得滋养。溥儒熟读经史子集,传统学问相当扎实,他说:“余六岁入学读书,始读《论语》《孟子》,共六万余字,初读两三行,后加至十余行,必得背诵默写,《论语》《孟子》读毕,再读《大学》《中庸》《诗经》《书经》《春秋》三传、《孝经》《易经》《三礼》《大戴礼》《尔雅》,在当时无论贵胄及四海读书子弟,年至十六七岁,必须将十三经读毕,因家塾读书,放学假期极少,惟有年节放学,父母寿辰、本人生日放学一日外,皆每日入学,十三经中,惟《左传》最多,至十七万六千余字,十年之内,计日而读,无论天资优劣,皆可以读毕十三经矣。七岁学作五言绝句诗,八岁学作七言绝句诗,九岁以后,学作律诗五七言古诗,文章则由经文至七百字以上之策论,皆以经史为题,师又命圈点句读《史记》《汉书》《通鉴》及《吕氏春秋》《朱子语录》及《庄子》《老子》《列子》《淮南子》等书。”⑨从溥儒所读的书目,可以看出他在中国传统文化方面下了很大的功夫。“一生之学在于经学,余事为诗,其次书法,画再次耳。”⑩溥儒的学问根在经学,诗词是他的余事,书画更是居于次要地位。他擅长诗词,在诗歌领域也独有建树。汪辟疆《光宣以来诗坛旁记》说:“近三十年中,清室懿亲,以诗画词章有名于时者,莫如溥贝子儒……清末未尝知名,入民国后乃显。画宗马夏,直逼宋苑,题咏尤美。人品高洁,今之赵子固也。其诗以近体绝句为尤工。”汪辟疆对溥儒的诗歌评价甚高。溥儒经常书写自己的诗歌来表达情感,绘画题跋也时常题自己的诗,毫不夸张地说,溥儒是一位不折不扣的诗书画大家。他以诗入书画,发扬了诗书画合璧的传统。书法光练习技法,而不在字外功上做文章,充其量只能算是写字匠,失去传统文化的积累,书法很难往前推进,溥儒的书法之所以能格调高雅,书卷气浓郁,其核心是胸中有学问作为支持。这正与黄庭坚的经典名言相吻合。黄庭坚说:“学书要需胸中有道义,又广之以圣哲之学,书乃可贵,若其灵府无程,政使笔墨不减元常、逸少,只是俗人耳。”正因为溥儒学问高深,胸中有笔墨,所以其书法下笔有法,清新脱俗。

溥儒 篆书扇面 1925 年

关于溥儒书法的成就,学术界各抒已见。台静农说:“以天才卓荤,笔思超妙,故能工于各体。行草则意态飘洒,融会‘二王’,自具神韵。楷书则应规人矩,本诸唐人,亦时见成亲王体势,亦是由于昔日贵族风尚故耳。小楷书纯是晋人法度,隽雅有劲气,甚为难得,惜不多作。”⑪王家葵说:“溥王孙更欲由张董而求王法,是真取法乎下者也。王孙真书法乳诒晋斋,未得欧体之险峻峭拔,而寒俭过之,故其行书、真楷,置不论可也。”⑫台静农高度肯定了溥儒行草和小楷的神韵和气息,其大楷虽然太过规矩,但是尤有贵族风尚。王家葵则认为溥儒取法乎下,未得欧阳询之险峻峭拔,其行书和楷书的造诣不深。不过,他倒是觉得其小草有新意:“过人之处全在小草,超迈时流。”⑬溥儒的小草出自晋唐,取法乎上,与时风有别,颇具新意。启功评价溥儒说:“惟捉笔太紧,管近掌心,且运转迅疾,当波磔急收处,有时毫已离纸,而执笔凌空,犹作振抖余势。”启功这番话道出了溥儒运笔太快,毫已离纸,致使点画质量存在一定的瑕疵。

以上诸家的评论都合乎一定的道理。笔者以为应该一分为二地看待溥儒的书法。溥儒作为旧王孙,坚持传统的学书路径,以帖学为主,其行草书不入时流,取法乎上,书风浩荡,小楷活泼娟秀,妍雅清新。溥儒不受时风所染,选择相对冷寂的帖学而不是众人追捧的碑学,并且在帖学的道路上开拓了一条属于自己的大道,其功绩卓著。从这个意义上说,他传承并促进了传统帖学的发展。姜寿田说:“其意义和价值在于他以其对‘二王’帖学的深刻理解和有效实践而成为开启现代帖学的源流的先行者之一。”⑭姜寿田的话颇有道理,一语道出了溥儒书法的价值和意义。金无足赤,人无完人,溥儒书法也有自身的局限,其用笔速度过快,笔毫离纸,一旦书写大字时,则点画脆弱,无刚强之力,所以溥儒的小字要超过大字,其大字过于柔软,这也客观上导致了溥儒只能成为一代名家,而不是大家。

注释:

①邵峰《溥儒》,西泠印社出版社,2009 年。

②《溥心畬先生年谱》,载《溥心畬先生诗文集》,台北故宫博物院,1993 年。

③⑨陈隽甫笔录《溥心畬先生自述》。

④启功《溥心畬南渡前的艺术生涯》,载《中华书画家》2013 年第12 期。

⑤⑥⑦⑧溥儒《寒玉堂诗集》,新世界出版社,1994 年。

⑩阮毅成《记余绍宋、溥心畬二先生,回忆两幅有纪念性的名画》,香港《大成》109 期。