长江中下游地区杂交小麦初步研究

2020-12-14陈琛郭瑞李东升

陈琛 郭瑞 李东升

摘要:为探究杂交小麦在长江中下游地区的适应性,选用温光敏雄性核不育系K456S为母本配组的6个杂交组合为研究材料,以扬麦20为对照,研究杂交小麦在长江中下游地区的产量及品质特点。结果表明,不同杂交小麦材料株高均高于对照,但均在1 m以内,生育期则短于对照2 d以上;不同杂交小麦材料产量差异较大,除D组合高于对照953%外,均低于对照6.28%及以上;杂优D组合有效穗数和千粒质量均优于对照,且对产量影响穗粒数>有效穗>千粒质量;各杂交小麦材料主要品质性状趋势不明显,但杂优D组合接近国家优质弱筋小麦品质要求。杂优小麦在长江中下游地区具有较好的产量和品质潜力。

关键词:杂交小麦;产量;产量三因素;品质

中图分类号: S512.103.51 文献标志码: A 文章编号:1002-1302(2020)20-0075-04

杂交小麦育种对于小麦产量水平的提高具有重要意义[1-2]。小麦杂种优势利用主要有3种方式:二系法(光温敏核雄性不育)、三系法和化学杀雄法。其中,二系法是我国首创,具有恢复源广、易于制种等特点,科学家们已利用二系法在创制不育系、恢复系和强优势组合筛选等方面取得了重要研究进展[3-4]。杂种优势材料的产量构成要素主要包括穗数、穗粒数和千粒质量等,尽量发挥三要素的杂交优势是杂交小麦产量优势实现的可行途径。早在1992年,张爱民等研究表明,杂交小麦产量优势近似等于各产量构成三因素(穗数、穗粒数、粒质量)的杂种优势之和[3]。然而杂交小麦产量构成因素在杂交小麦产量形成中哪个起决定性作用,研究结果尚不一致[5-9]。前期杂交小麦研究主要集中在黄淮麦区、长江中上游地区及云南地区等,而对长江中下游地区杂交小麦的研究相对较少,且杂交小麦的利用主要集中在产量和群体结构等方面[10],对杂交小麦品质的研究则相对较少[11]。本研究选用温光敏雄性核不育系K456S[12]为母本配组的6个杂交组合为研究材料,探究杂交小麦在长江中下游地区的产量及品质特征,以期为该地区杂交小麦研究提供重要材料支持。

1 材料与方法

1.1 试验场地及研究材料

试验于2018—2019年在江苏丘陵地区镇江农业科学研究所行香基地进行,于2018年10月30日,按照基本苗225万苗/hm2进行人工条播,行距为26.7 cm,每小区面积为13.34 m2。选用K456S为不育系材料杂交形成的6个杂种优势组合,分别为A组合、B组合、C组合、D组合、E组合、F组合,以扬麦20为对照(CK),每个组合重复3次,随机分布。土壤质地为板浆白土,土壤全氮含量为 1.1 g/kg,碱解氮含量为83.6 mg/kg,速效磷含量为34.5 mg/kg,速效钾含量为71.4 mg/kg,前茬种植田菁作为绿肥。小麦全生育期积温为2 185.6 ℃,全生育期总降水量为347.5 mm,日照累积时数为 1 106.4 h。

1.2 材料培育及管理

肥料施用:主要分为基肥、壮蘖肥和拔节孕穗肥,磷肥和钾肥基施,其中基肥施45%的复合肥 375 kg/hm2、尿素150 kg/hm2;壮蘖肥和拔节孕穗肥按照体积比为1 ∶ 4进行施用。适期防治病虫害,试验材料生长状况良好。

1.3 测定内容与方法

在各材料成熟之前,选取各小区中间2行调查有效穗数,每个重复随机取50个穗子调查每穗粒数,收获后测定千粒质量。于成熟期全小区收割测定产量。小麦籽粒样品经过3个月的生理后熟后采用DA7250近红外分析仪[波通瑞华科学仪器(北京)有限公司]测定籽粒蛋白质含量,选用2200型质量测定仪[波通瑞华科学仪器(北京)有限公司]测定湿面筋含量,并用JFZD型粉质仪(北京东孚久恒仪器技术有限公司)测定面粉吸水量和稳定时间。

1.4 数据计算和统计分析

在数据分析时将3个重复数据取平均值进行统计分析;采用Excel 2010进行数据处理和图表绘制;采用SPSS 19.0进行数据统计分析。

2 结果与分析

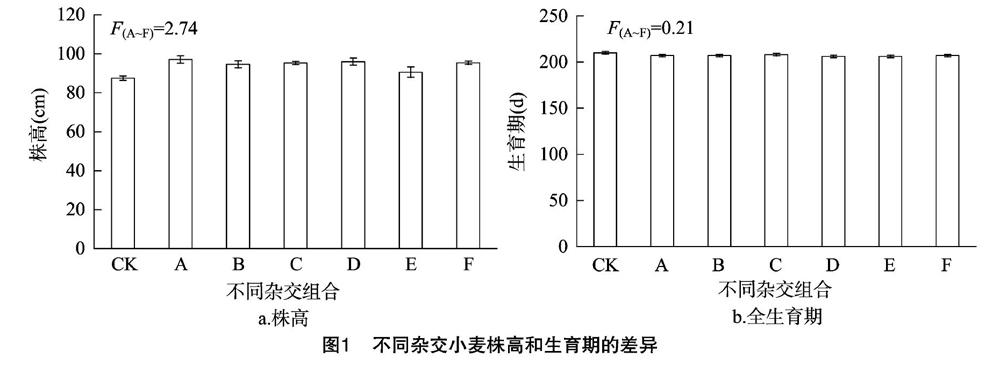

2.1 不同杂交小麦材料株高与生育期的差异

由图1可知,A组合至F组合株高的变幅为 91~97 cm,且分别比对照高10.97%、8.11%、891%、9.71%、3.54%、9.03%。可见,杂交小麦材料株高均高于对照,但6个组合株高均在100 cm以下。A组合至F组合全生育期的变幅为206~208 d,分别较对照短-1.43%、-1.43%、-0.95%、-1.90%、-1.90%、-1.43%,6个杂交小麦材料的全生育期天数均较对照有所缩短,其中D、E组合较CK早熟4 d,A组合、B组合、F组合早熟3 d,C组合早熟2 d。可见,杂交小麦材料在生育期上较对照材料扬麦20有不同程度的优势,其中D和E优势最为明显。

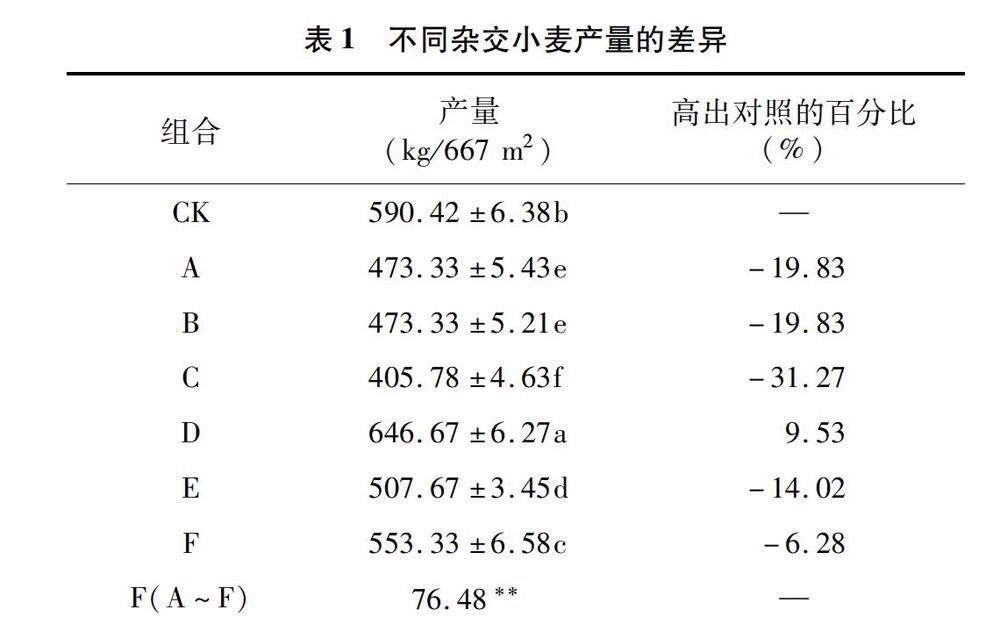

2.2 不同杂交小麥材料产量的差异

由表1可知,不同杂优组合材料的产量变幅为405.78~646.67 kg/667 m2,其中D组合的产量较对照高出9.53%,而其他5个组合产量较对照低628%~31.27%。方差分析表明,A组合至F组合产量差异达极显著水平(F=76.48* *)。除D组合产量较对照具有杂种优势外,其他5个杂交小麦材料在产量上杂种优势均不明显。

2.3 不同杂交小麦材料产量构成因素的差异

由表2可以看出,有效穗数方面,A组合至F组合分别较对照高-15.93%、-1.47%、22.07%、1676%、-24.26%、-1.77%,其中C组合和D组合的有效穗数较对照有显著增加。穗粒数方面,A至F组合分别较对照高6.97%、-3.65%、0.92%、20.95%、32.37%、10.62%,除B组合略低于对照外,其他5个组合穗粒数均较对照有优势。千粒质量方面,A组合至F组合分别较对照高9.73%、1886%、-5.45%、2.33%、5.35%、6.18%,其中C类千粒质量略低于对照外,其他各组合千粒质量均高于对照。可见,D组合有效穗、穗粒数和千粒质量均高于对照,而其他组合在3个产量构成因素上较对照存在不同程度的降低,这一结果较好地印证了产量的结果。方差分析表明,有效穗数(F=1125* *)、穗粒数(F=9.27* *)和千粒质量(F=743* *)差异均达极显著水平,表明不同杂优组合间产量构成三因素差异较大。

2.4 不同杂交小麦材料产量构成因素对产量的通径分析

杂交小麦材料产量构成因素对产量的通径分析结果如表3所示,产量构成三因素对产量均有正向促进作用,且直接通径系数穗粒数(1.18)>有效穗数(1.01)>千粒质量(0.86)。可见,该不育系材料所配6个杂交组合的产量性状受产量三因素影响显著,穗粒数影响最大,而千粒质量影响最小。

2.5 不同杂交小麦材料品质的差异

由表4可知,不同杂交小麦材料吸水量变幅为51.71~54.45 mL/100 g,最大值较最小值高530%,不同组合间差异不大,A组合至F组合吸水量较对照分别高-2.75%、-1.04%、-0.83%、-4.40%、0.67%、-1.81%;粗蛋白含量的变幅为12.25%~14.78%,最大值较最小值高出20.65%,A组合至F组合粗蛋白较对照高出7.59%、2065%、7.76%、0.00%、16.82%、12.33%;湿面筋含量变幅为24.40%~30.09%,最大值较最小值高23.32%,A组合至F组合湿面筋含量较对照分别高5.39%、20.22%、7.07%、-2.52%、16.54%、1123%;稳定时间变幅为1.90~4.12 min,最大值较最小值高116.84%,A组合至F组合稳定时间较对照高出 -15.56%、79.56%、16.44%、1.78%、80.00%、8311%。方差分析表明,不同杂优组合间主要品质指标差异均未达显著水平。

不同杂交小麦材料主要品质性状极值间的差异在5.30%~116.84%,存在显著差异。GB/T 17320—2013《小麦品种品质分类》中规定,粗蛋白含量<12.5%,湿面筋含量<26%,吸水量<56 mL/100 g,稳定时间<3.0 min的为弱筋小麦品种,由表4可以看出,D组合材料在这4个方面均达到弱筋小麦的要求。

3 讨论与结论

3.1 温光敏雄性核不育系的基本特点及其利用前景

小麦温光敏雄性核不育法是指利用不育系在特定的光照长度和温度条件下表现雄性不育,可用于生产杂交小麦种子;而在另一光照条件或温度条件下表现出可育,材料可以进行繁殖这些特点达到一系两用的目的[13]。小麦温光敏核不育系有恢复源广、一系两用、操作简单、杂交制种成本低等特点[14],因此,被广泛运用于小麦杂交种制种。前人利用温光敏核雄性不育系已选育出了多个不育系材料,如C49S、ZP39、ZP45、94-3375、94-337S、K78S、BS20、YS型小麦温敏不育系等材料[15-20]。本研究使用的温光敏雄性核不育系K456S, 由云南省农业科学院粮食所选育,育性稳定、丰产性较好、抗穗发芽、抗病性好,可用于安全制种。本研究中由

3.2 不同杂交小麦组合材料产量及其构成因素的差异

杂交小麦具有显著的杂种优势,但其产量构成因素对产量的贡献率目前还未有一致的研究结论。有研究表明,千粒质量是构成杂交小麦产量的最重要的因素,其次是有效穗数,穗粒数对杂交小麦产量的影响最小[8,21]。也有研究认为杂交小麦的产量优势主要来源于粒质量的优势[9,22],而张胜全等的研究认为穗数和千粒质量对杂交小麦产量贡献明显,进一步挖掘穗粒数的潜力对增产有重要作用[23]。本研究结果表明,不同的杂交小麦材料的产量差异较大,除D组合的产量较对照增加外,其他材料产量均呈现负增长,且对杂交小麦产量贡献最大的是穗粒数,其次是穗数,千粒质量的贡献最小,这与前人的研究结果不同。

3.3 不同杂交小麦组合材料品质的差异

小麦品质包括籽粒的营养品质和加工品质、面粉的烘烤品质等,目前我国对面粉的烘烤品质的研究越来越多,其参数主要包括硬度指数、面筋含量、稳定时间、吸水率、蛋白质含量等等。近年来,对杂交小麦的杂种优势研究主要集中在产量方面,对品质的杂种优势研究相对较少。安浩军等认为,蛋白质含量存在负向杂种优势,但是通过配置优势杂交小麦组合,仍可以增加籽粒蛋白质含量[24]。本研究结果表明,各杂交小麦材料的粗蛋白含量与湿面筋含量正向关系密切,而且随着杂交小麦产量的升高,各品质指标数值大致呈下降趋势,这与李桂萍的研究结果[25]一致,且只有D材料接近弱筋小麦的品质指标,其他材料均不能同时满足弱筋或中筋、中强筋、强筋小麦的品质标准。

以云南省农业科学院育成的温光敏雄性核不育系K456S为母本,配组的6个杂交组合株高和生育期均與对照品种接近或优于对照,尽管产量和品质方面目前尚显不足,但D组合的杂交小麦材料表现出了较好的产量和品质优势。可见,杂优小麦在长江中下游地区具有一定的种植潜力。

参考文献:

[1]赵昌平. 中国杂交小麦研究现状与趋势[J]. 中国农业科技导报,2010,12(2):5-8.

[2]李生荣,陶 军,杜小英,等. 强优势小麦杂交种‘绵杂麦168选育研究[J]. 农学学报,2011(9):26-29.

[3]张爱民,孙其信. 杂种小麦产量优势与产量因素优势的关系(简报)[J]. 北京农业大学学报,1992,3(1):8.

[4]王志敏,方保停. 论作物生产系统产量分析的理论模式及其发展[J]. 中国农业大学学报,2009,14(1):1-7.

[5]Slafer C A,Calderini D F,Miralles D J. Yield components and compensation in wheat,opportunities for further increasing yield potential[J]. Increasing Yield Potential in Wheat:Breaking the Barriers,1996:101-133.

[6]齐志广. 杂交小麦产量构成因素分析[J]. 河北师范大学学报(自然科学版),2005,29(4):399-403.

[7]李万昌,刘曙东. 强优势杂交小麦产量结构优势间关系的研究[J]. 麦类作物学报,2002,22(3):1-6.

[8]蒋纪芸,冯佰利,张保军,等. 杂种小麦生育规律的研究 Ⅰ开花后光合产物的积累及对产量的影响[J]. 西北农学报,1992(3):31-36.

[9]蒋纪芸,冯佰利. 杂种小麦生育规律的研究 Ⅱ杂种小麦籽粒的灌浆规律[J]. 西北农业学报,1992(4):31-34.

[10]张胜全. 杂交小麦产量形成的研究进展[J]. 中国农学通报,2019,35(6):1-5.

[11]栗现芳,马守才,张改生,等. 杂交小麦品质改良技术体系的建立[J]. 西北植物学报,2007,27(9):1759-1766.

[12]杨木军. 温光敏两系法杂交小麦技术体系的研究与应用[D]. 南京:南京农业大学,2006.

[13]张天真. 作物育种学总论[M]. 北京:中国农业出版社,2003.

[14]马小飞,王 震,李雪垠,等. 小麦温光敏雄性不育系BNS育性恢复性测定及杂种优势[J]. 西北农业学报,2013,22(7):90-94.

[15]谭昌华,余国东,李伯群,等. C49S温光敏核不育小麦杂种F1代的育性恢复[J]. 西南农业学报,1999,12(3):26-29.

[16]榮德福,李少华,郭拥军,等. 两极光温敏感型小麦雄性不育系337S的选育[J]. 湖北农业科学,2001(5):13-16.

[17]何蓓如,董普辉,宋喜悦,等. 小麦温度敏感不育系A3314温敏特性研究[J]. 麦类作物学报,2003,23(1):1-6.

[18]程旭东,孙东发,荣德福. 新型光温敏小麦不育系337S的组织结构研究[J]. 植物科学学报,2004,22(6):495-499.

[19]Li Y F,Zhao C P,Zhang F T,et al. Fertility alteration in the photo-thermo-sensitive male sterile line BS20 of wheat (Triticum aestivum L.)[J]. Euphytica,2006,151(2):207-213.

[20]杨木军,顾 坚,刘 琨,等. 小麦温光敏雄性核不育系K78S在云南的生态适应性研究[J]. 作物学报,2006,32(11):1618-1624.

[21]孙其信,郭玉响. T型杂种小麦优势表现的形态及遗传基础Ⅱ.杂种优势与配合力效应的关系[J]. 中国农业大学报,1985,11(4):65-74.

[22]蒲宗君,刘仲齐,饶世达,等. 杂种小麦与常规小麦产量性状改良的比较分析[J]. 麦类作物学报,2001,21(4):15-17.

[23]张胜全,陈兆波,王 拯,等. 二系杂交小麦群体结构与产量构成分析[J]. 作物杂志,2017,181(6):45-49.

[24]安浩军,王卫平,李志勇,等. 普通小麦品质及农艺性状的杂种优势和性状相关分析[J]. 麦类作物学报,1996(5):8-9.

[25]李桂萍. 杂种小麦品质性状遗传规律的研究[D]. 杨凌:西北农林科技大学,2003.张 凯,马兰英,马丽媛. 不同温度条件下模拟干旱胁迫对小麦种子萌发的影响[J]. 江苏农业科学,2020,48(20):79-82.

doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2020.20.013