认知负荷视域下“三教”可视化构建探析

2020-12-14章莹

章莹

摘 要 职业教育已进入新的发展时期,“三教”改革是推动职教高质量展开的重要抓手。高职院校学生存在文化知识欠缺、学习态度被动等问题,阻碍了新知识的吸收和内化。在认知负荷视域下,可视化提供了一种从抽象到具象的处理方式,能更好得激起学生学习兴趣,实现显隐性内容同时传递。通过“三教”可视化建构,不管是“教师”“教材”“教法”,其承载的数据、信息和知识都能以一种形象化的视觉表达形式被人们快速、高效的识别和内化,有助于提高职业教育质量和办学水平,更符合未来职业教育发展趋势。

关键词 认知负荷 三教改革 可视化

中图分类号:G712 文献标识码:A DOI:10.16400/j.cnki.kjdks.2020.07.024

Abstract Vocational education has entered a new period of development, "teachers, teaching materials and teaching methods" reform is an important starting point to promote the high quality of vocational education. Higher vocational college students lack of cultural knowledge and passive learning attitude, which hinders the absorption and internalization of new knowledge. From the perspective of cognitive load, visualization provides a way of processing from abstract to concrete, which can better arouse students' interest in learning and realize the simultaneous transmission of explicit and implicit content. Through the visual construction of "teachers, teaching materials and teaching methods", the data, information and knowledge carried by "teachers", "teaching materials" and "teaching methods" can be identified and internalized quickly and efficiently by people in a visual form, which is helpful to improve the quality and level of vocational education, and more in line with the development trend of vocational education in the future.

Keywords cognitive load; "teachers, teaching materials and teaching methods" reform; visualization

0引言

人才培养与评价是职业教育改革的核心问题,是职业教育与普通教育的本质区别,是彰显职业教育特征的主要着力点。 “三教”贯穿人才培育的全过程,事关职业教育“谁来教”“教什么”和“怎样教”,三者有机构成了职业教育人才培育与评估的邏辑闭环,直接影响教育教学质量,[1]也是实现职业教育现代化的重要落脚点。

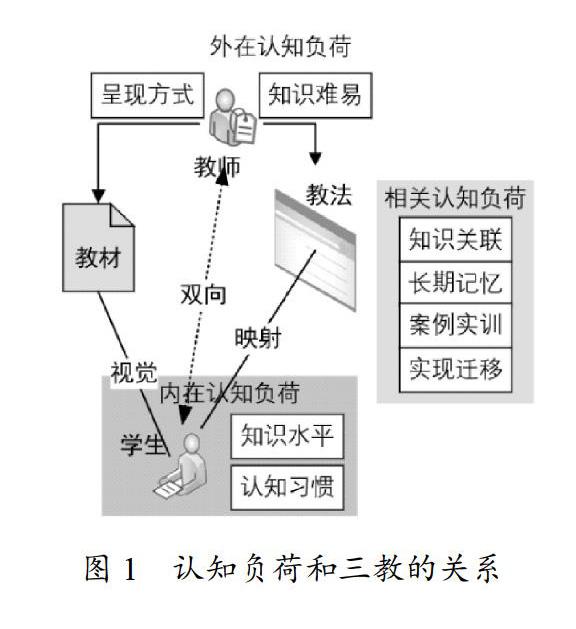

认知负荷是学习者在学习过程中能够使用的注意力或者精神力的总量,过重的认知负荷使人难以习得重要的信息。认知负荷包含外部认知负荷、内部认知负荷和相关认知负荷,[2]其与“三教”的关系如图1所示。其中,内部认知负荷一般取决于知识的难度和学习者已有的认知水平。当学习内容过于复杂或抽象,高职学生又不具备相应的知识储备、认知习惯时,内部认知负荷就会增加,这是“三教”改革过程中最不可控的部分。外部认知负荷是由学习任务的呈现形式产生的;一旦教师授课松散、教材内容枯燥、课件呈现繁杂,都会产生冗余信息负荷,对学生吸收新知识产生干扰。相关认知负荷是为了促成认知而额外构建的认知负荷,若能运用有效方法提高精力使用效率,学生就越容易把现有知识映射到新的知识上,促进知识的迁移和建构。

生理学证明,人类的神经系统天生对视觉化的信息最为敏感。由于无法直接获取已经组织好的信息,运用图式可以有效减少冗余信息负荷。可视化的出现,把原本不可见的数据、关联、思维呈现出来,通过增加相关认知负荷,不仅丰富了知识的表达方式,更能搭建知识关联的桥梁,有效促成学生知识的内化,进而深化“三教”改革。

1为“三教”匹配最优可视化

可视化是一种使复杂信息疾速被人理解的方式,是一种聚焦信息重要特征的压缩语言。可视化的实现早已不再局限于图片、流媒体、思维导图、知识图谱等,“三教”需要根据不同的情境匹配最优解。

1.1 “升级”教材可视化

(1)精益携带教材可视化。德国“双元制”模式下,教材具有随用随取的功能。学徒每次根据进度取下对应的工作页,培训师则给学徒提供随时查阅相关知识的参考工具书。可见,教材的深化首先需要精益可携带类教材,既包含内容的加工和组织,还需要精细化的呈现,可以考虑运用扫一扫等可视化技巧构建职业素养、行业案例、“1+X证书”模块,以促进学生有效阅读、实现动态实时更新。

(2)完善教材立体可视化。现代职业教育已全面进入数字化时代,教材可视化不仅仅是图片、文字的可视,更应逐渐演变成以新型活页式教材为主、以互联网为载体、以信息技术为手段,结合专业教学资源库、在线开放课程、虚拟仿真平台等形成立体可视化,使得多渠道、多维化、自主性、终身性学习成为可能。

1.2 “赋能”教师可视化

党的十八大以来,习近平总书记先后用“大先生”“筑梦人”“系扣人”“引路人”等表现力极强的称谓诠释了对教师的殷切期望,更提出了“四有好老师”“四个引路人”“四个相统一”等标准和要求,将教师队伍建设特别是师德师风建设提升为新时代教育的首要任务。[3]

(1)加强师德建设,提升职业素养。教师作为学生的表率,一言一行都会被观察被模仿,这是人类大脑皮层的镜像神经元决定的。认知负荷视域下,教师传授知识只是教育工作中很小的一个组成部分,职业素养培育才是职业教育需要深挖的点。将思政教育真正融入课程,光靠讲故事是远远不够的,需要教师“修身”,真正做到身体力行、知行合一,才能实现春风化雨、润物无声。

(2)提升专业技能,精益课程设计。不论是教材的编写选择、还是教学的贯彻,都需要通过教师来落实。如果教学内容太零散、知识呈现太繁杂、课件设计不简洁、教材内容不新颖等,都会产生冗余信息负荷,对学生吸收新知识产生干扰。尤其,经历了疫情期间大规模的线上教育以及平台课程免费开放共享,学习者可以接受知识的渠道和方式进一步多元。教师不仅需要不断提升自己,更需要能运用可视化手段将知识以学生更感兴趣的方式展现出来。

1.3 “激活”教法可视化

教师和教材的改革最终要通过教学模式、方法与手段的变革去实现。我国高职学生内部认知负荷不足、学习主动性较低,教师更注重知识的灌输,忽视了学生对外部认知负荷的内化及实践运用;且学生一路的求学生涯,也习惯了填鸭式的死记硬背教学方式。尽管近年来教育教学改革不断深化,但改革措施并没有完全解决痛点。

(1)通过知识可视化,实现万物互联。知识和信息最大的不同在于信息存在于大脑外部(外部认知负荷),而知识存在于大脑中(内部认知负荷)。不同的知识具备的基本形态不同,其适合的可视化手段也各异,知识可视化教学就是将知识点进行逐项分析,探索相关特征和规律,有助于学习者构建认知体系、提高思辨力和学习力。

互联网的蓬勃发展,涌现出了公开课、微课、翻转课堂等一系列全新的教学方法和模式,在线教育和混合式教育或将成为现代教育的发展趋势。但是,“互联网+”背景下的教育不应只是知识的碎片化,更应是建立万物互联的新型教育生态体系,知识可视化恰好能搭建知识间的桥梁。

(2)通过数据可视化,提升学生美育。数据可视化侧重于利用图形、图像处理、计算机视觉等手段,通过表达、建模、动画等表现形式,建立起模型。根据数据类型的敏感性不同,Excel软件可通过绘制散点图、雷达图、南丁格尔玫瑰图、热力图、仪表盘等可视化图表,将量化的数据建模,不仅能更加直观得体现数据背后的涵义和相互间的联系,更能提升学生的美育。

(3)通过思维可视化,构建学习共同体。教学是一个持续优化的过程,通常以“实施—反思—改进”循环实现认知过程改造。“三教”可视化反馈系统中起关键和主导作用的是学生知识内化后形成的思维可视化成果,因为可视化工具的存在,学生提交成果的表现形式不再唯一,但一定是学生内化了的认知。

以“Excel在財务中的运用”课程为例,将学生进行合理分组,模拟不同公司内的出纳、会计、经理等职务,完成不同的岗位职责,有效利用学习者的差异性,达成个体的深度合作和共享,实现协同成长。在分组可视化交流时,观点可能同意,也可能继续存在分歧;这时候对外反馈到“三教”,教师通过学生对课程中某个或某些可视化展现,能更有效的获取学生的思维过程以及知识的掌握程度,发现学生的思维特点,为优化“三教”提供依据,并通过反复修正,形成一套自我诊断、自我改进的长效机制。

2 结语

认知负荷理论认为,只要认知负荷能控制在学习者承受范围内,有效学习才能发生。[4]可视化有助于促进教学环境转变成虚拟场景;教学方式转变为情景式探究;教学内容转变为多维互动。深化“三教”改革,从每一门课切入,借由可视化有效降低外部认知负荷,使学生既掌握知识、又形成素养,既勤于实践、又乐于合作,为社会经济发展提供人才支撑。

参考文献

[1] 汪忠明.深化“三教”改革 提升技术技能人才培养质量[J].中国职业技术教育,2019(07):108-110.

[2] 刘丽.认知负荷视域下“分析化学”知识可视化的建构路径[J].教育现代化,2019.6(A1):183-185.

[3] 戚如强.新时代师德建设的基本遵循[EO/BL].http://theory.gmw.cn/2018-09/06/content_31008797.htm, 2020-04-28.

[4] 魏小娟.认知负荷理论视角下数据库课程的教学设计[J].福建电脑,2020.36(01):24-26.