区域视角下碳排放驱动因素影响程度分析

2020-12-11李金叶于洋

李金叶 于洋

摘要:采用指数分解法(IDA)和产品分解法(PDA),通过引用新能源消费量因素,对全国30个省份、直辖市、自治区的碳排放驱动因素进行分解,最终将碳排放驱动因素分解为七大因素。在此基础上对中国东、中、西三大区域进行碳排放量回归分析,结论显示:在七大因素中技术进步因素对于三大区域降低碳排放的效果最明显。对于要素替代因素而言,资本替代在三大地区均可以促进碳减排,而新能源的替代仅仅在能源丰富的西部地区能够实现碳减排。能源消费结构的升级对于东部地区降低碳排放更有效;产业结构的升级对于促进西部地区降低碳排放量更有效。

关键词:碳排放:因素分解:新能源替代

中图分类号:F015 文献标识码:A 文章编号:1007-2101(2020)06-0066-08

一、引言与文献综述

随着市场经济的快速发展,中国已经成为国际经济社会的中坚力量。经济的快速发展往往会引起一系列环境问题。碳排放问题更是其中不容忽视的一环。2018年中国二氧化碳排放量占世界二氧化碳排放总量的27.8%,达到94.287亿吨,位居世界首位。主要原因之一在于中国已经进入工业化后期阶段②。随着工业化水平的提高,我国对能源的需求程度也在不断提高,最终导致工业碳排放逐渐增加:与此同时,中国城镇化发展水平稳步提高,2018年中国城镇化率已经达到59.58%。中国现代工业化和新型城镇化发展进程的不断深入。对各类能源需求不断扩大和增加。由此引发的碳排放量急剧增加给中国的环境带来了较为严重的影响。作为最大的发展中国家.中国积极主动地承担起国际责任,以“人类命运共同体”为指引,在国际社会上签订了多项碳减排协议.并作出了降低碳排放、提高非化石能源消费占比等多项具体承诺。目前我国区域间经济发展的不平衡性已经影响到对区域间高质量经济发展的基本要求。在向高质量转变的过程中,能源在区域发展中的地位依旧突出,能源消费的变化由区域所处的发展阶段和水平决定。东部地区能源消费总量水平较高,而西部地区人均能源消费水平高于东部地区。经济增长会影响能源消费。为了实现区域间的高质量发展,很多学者对区域发展与碳排放之间的关系进行了研究。研究表明,区域内部人口规模、经济发展程度、固定资产投资等因素对碳排放量有着显著影响。对于西部地区而言,推动产业结构优化和升级可以明显降低碳排放量。为了顺应区域高质量发展要求,部分学者将五大发展理念融入分析体系,对区域间碳排放进行深入分析。

对于碳排放领域研究方法方面。国内外较多学者通过运用Kaya恒等式、Stirpat评价模型以及因素分解法等方法对碳排放的驱动因素进行分析。曹俊文等便利用Kaya恒等式对碳排放的驱动因素进行测算。孙叶飞等利用Tapio脱钩指数和Kaya恒等式分析得出,能源消费结构和人口的因素将在今后成为促进经济发展与碳排放脱钩的主要因素。部分学者利用Stirpat评价模型对不同区域的碳排放因素进行了较为详细的分解。利用IDA模型,通过迪氏指数分解法将能源利用强度分解为能源强度、产业结构以及能源结构三个部分。并根据Sinton和Levine(1994)、Chunbo Ma和David I.Stern(2008)等人的研究,采用Wang(2007)提出的生产分解法PDA,基于谢泼德距离产出函数将能源强度因素进行了更为细致的分解。之后学者又对此分解进行了调整与整合,将碳排放因素分解为五大驱动因素。然而在未来的发展过程中。新能源的使用也将会是未来发展的一大趋势。许多学者对新能源消费进行了分析。认为通过创新和政府政策的指引调整。新能源在未来将会逐步对化石能源达到有效替代。

为了对碳排放的驱动因素进行更深入和全面的分解,笔者采用IDA和PDA因素分解法,首先,将能源消费结构因素中的新能源消费分解出来。作为独立的影响因素纳入到碳排放驱动因素的分析之中。这样碳排放驱动因素可分解为七大指标,分别为能源结构因素、产业结构因素、资本替代因素、劳动替代因素、新能源替代因素、技术进步因素和技术效率因素。其次,近些年各个区域对能源的需求增速已经有所降低。碳排放强度出现显著下降趋势。但碳排放强度驱动因素中哪些因素对碳排放有较大影响?笔者对碳排放驱动因素对区域碳排放的影响程度进行了深度分析。并单独分析了新能源因素对不同区域碳排放的影响作用。笔者以IDA和PDA得出的七大驱动因素对区域碳排放进行系统分析。针对不同区域的低碳发展提出建议与发展途径。

二、碳排放驱动因素分析

(一)模型建立

笔者采用指数分解分析法(IDA)和生產分解分析法(PDA)二者结合的方式对中国碳排放驱动因素进行分解,得出主要驱动因素并进一步分析了驱动因素对三大区域内部产生的不同影响。

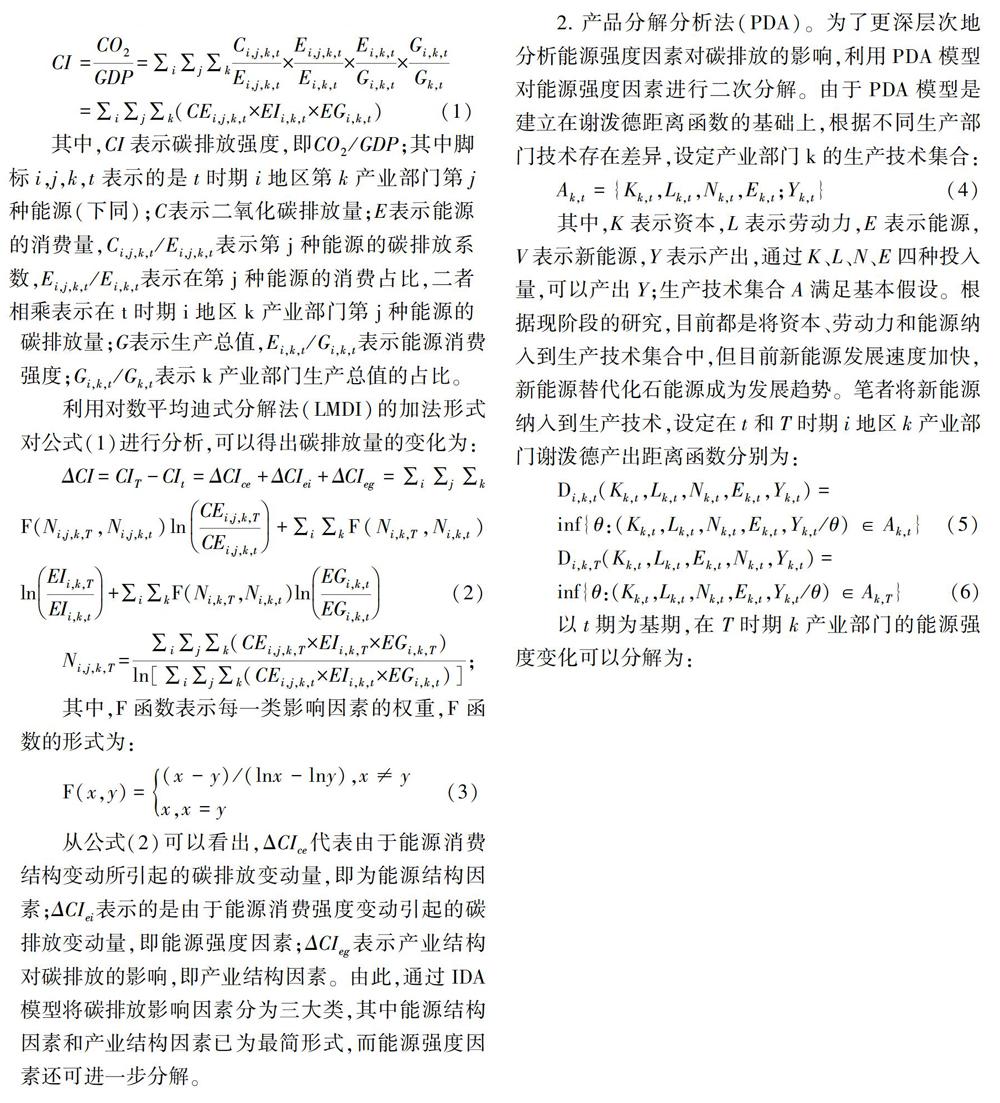

1.指数分解分析法(IDA)。对IDA模型的指数理论基础采用现阶段较为完善的迪式指数分解法,由于平均迪式分解法(LMDI)具有时间可逆、因素可逆等性质,笔者采用LMDI进行分析。

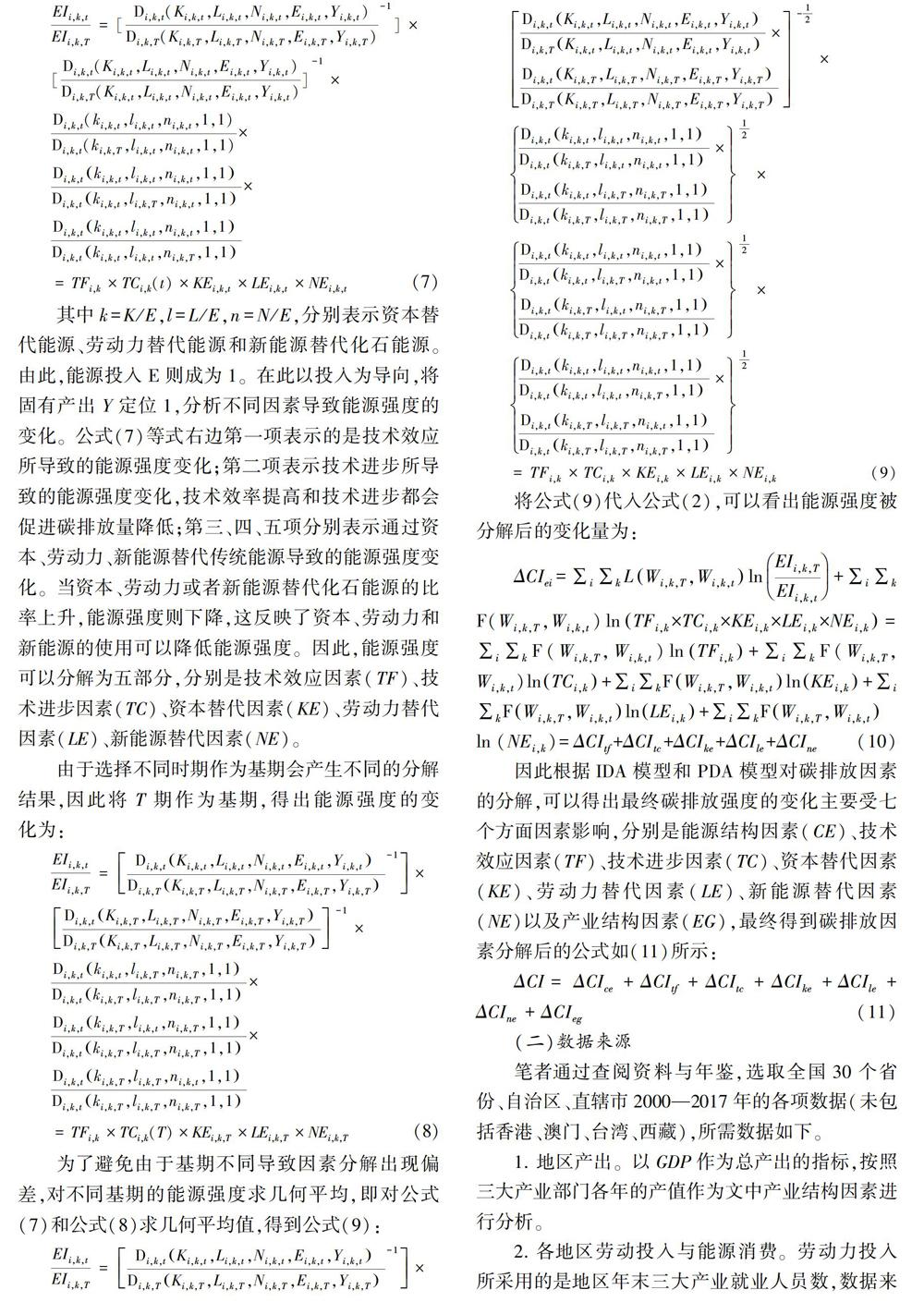

其中k=K/E,1=L/E,n=N/E,分别表示资本替代能源、劳动力替代能源和新能源替代化石能源。由此,能源投人E则成为1。在此以投入为导向,将固有产出Y定位1,分析不同因素导致能源强度的变化。公式(7)等式右边第一项表示的是技术效应所导致的能源强度变化:第二项表示技术进步所导致的能源强度变化,技术效率提高和技术进步都会促进碳排放量降低;第三、四、五项分别表示通过资本、劳动力、新能源替代传统能源导致的能源强度变化。当资本、劳动力或者新能源替代化石能源的比率上升.能源强度则下降,这反映了资本、劳动力和新能源的使用可以降低能源强度。因此。能源强度可以分解为五部分,分别是技术效应因素(TF)、技术进步因素(TC)、资本替代因素(KE)、劳动力替代因素(LE)、新能源替代因素(NE)。

由于选择不同时期作为基期会产生不同的分解结果,因此将T期作为基期,得出能源强度的变化为:

(二)数据来源

笔者通过查阅资料与年鉴,选取全国30个省份、自治区、直辖市2000-2017年的各项数据(未包括香港、澳门、台湾、西藏),所需数据如下。

1.地区产出。以GDP作为总产出的指标,按照三大产业部门各年的产值作为文中产业结构因素进行分析。

2.各地区劳动投入与能源消费。劳动力投入所采用的是地区年末三大产业就业人员数,数据来源以各地区统计年鉴为准。能源消费量数据主要以煤炭、原油和天然气消费量为主,新能源消费量以各地区风能、光伏发电等电力消费量为准,数据来源于《中国能源统计年鉴》以及各地区的统计年鉴,部分缺失的数据来源于《新中国60年统计资料汇编》。

3.各地区的资本存量。我国现阶段未对资本存量进行统一标准的衡量。因此。本文采用永续盘存法对地区的资本存量进行估算:

(三)结果分析

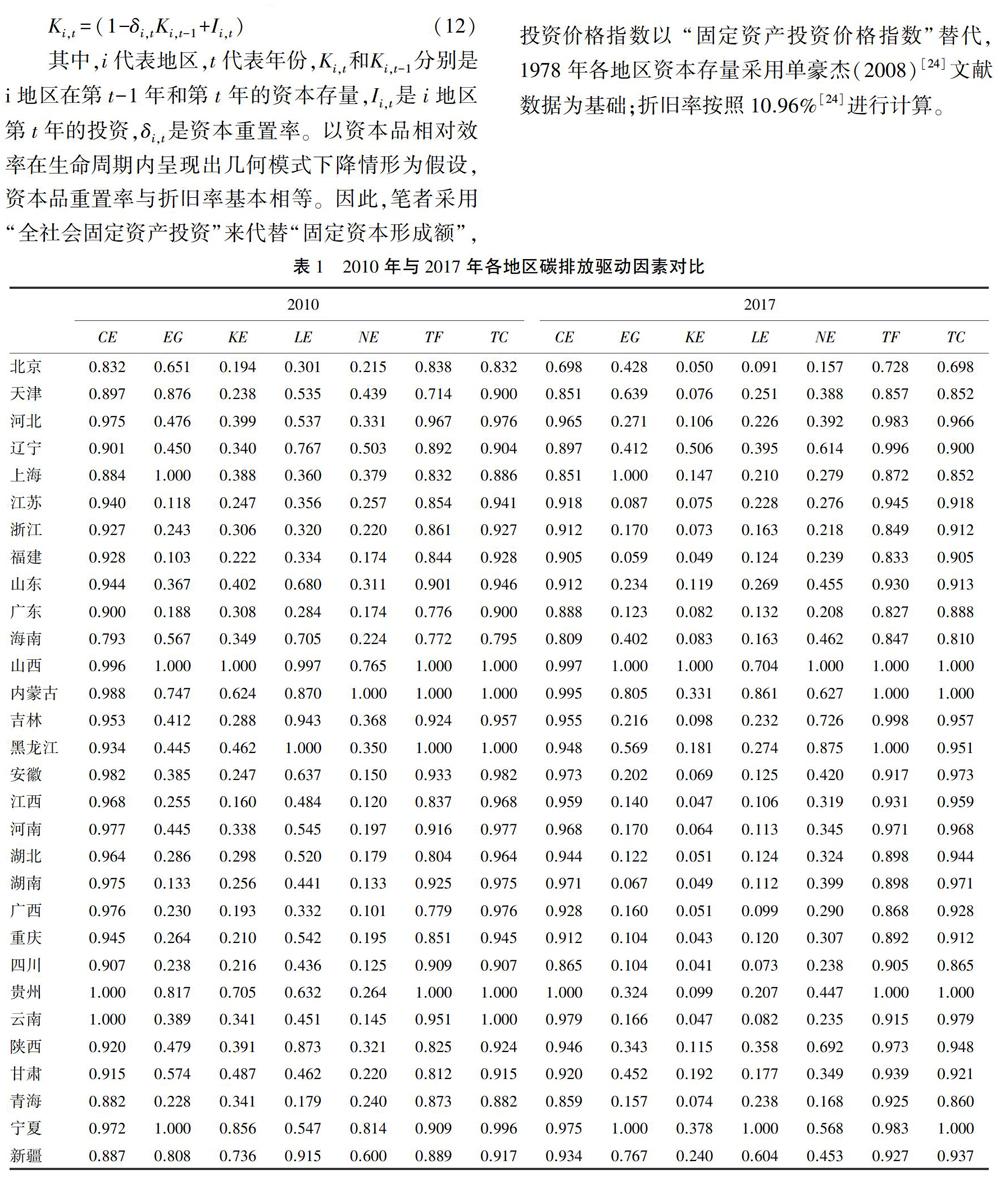

文章通过计算得出2010-2017年碳排放驱动的七大因素对于碳排放的影响程度。受篇幅限制。表1仅列出2010年与2017年全国30个省(区、市)的影响因素。通过对比发现,北京通过优化能源消费结构,提高技术效率以及利用技术进步使得碳排放下降幅度位于全国首位,而通过调整其他驱动因素,使得其碳排放下降幅度也位于全国前列。这是因为北京是我国的政治中心.凭借其地理位置和政治位置的重要性。发展相对较快。现阶段北京的能源消费占比已经将高污染的煤炭能源占比降至10%以下。而相对清洁的天然气能源消费占比已经超过30%;对于产业结构而言,北京碳排放量相对较高的第二产业也已经降至20%以下,第三产业的产出占地区总产出的80%以上,并通过人才引进、资本投入使得北京各项碳减排指标都达到较为理想的效果。从2010年到2017年,河南通过产业结构升级使得碳减排幅度下降61.8%。云南资本替代能源对促进碳减排的效果最为显著,四川通过劳动力替代能源可以最有效地促进碳减排:内蒙古则通过新能源替代有效地抑制了碳排放增加。

通过对比可以看出要素替代因素中。劳动力替代因素在2010年普遍低于50%,这是由于随着经济的不断发展,全国各地区对能源的消耗不断增加,但劳动力的增速较为缓慢。因此通过劳动力替代能源的方式降低碳排放效率较低;而相比之下资本替代因素对碳减排的增幅相对较高。这也反映出我国现阶段要素市场的扭曲导致其他要素对能源的替代效率降低。

通过对比可以看出,各地区对降低碳排放作用最小的因素就是新能源替代因素。僅有8个地区能通过新能源替代降低碳排放,分别是内蒙古、宁夏、青海、北京、上海、新疆、天津、浙江。可以利用新能源替代降低碳排放的多为西部地区。由于其自然资源丰富和地理位置优越,新能源的使用可以有效地促进当地碳减排,但是其余地区并不能有效利用新能源降低碳排放。

表2反映了我国2010年与2017年东、中、西三大区域碳排放驱动因素的变动情况。通过对比可以看出能源消费结构(CE)的变动有效降低了碳排放量。其中,东部地区能源结构变动引起的碳排放下降程度最高,达到3.18%,而中部地区由此导致的碳排放下降程度最低,仅为0.31%。而对于产业结构(EG)而言,东部地区通过产业结构升级使得碳排放降低24.09%,中部地区降低19.89%,西部地区降低幅度最大,达到28.84%。对要素替代因素而言,首先是劳动力替代因素(LE),通过计算看出劳动力替代能源对于减少碳排放不能起到较为明显的作用:其次对于资本替代因素(KE)而言,西部地区资本替代能源效率最高,使得碳排放量下降了71.4%,而中部地区资本替代能源的效率最低,仅仅使得碳排放下降48.54%。由此也可以看出,西部地区发展较为缓慢,资本的大量投入更能有效地减少碳排放量;西部地区在新能源替代传统能源促进碳减排方面效率最高,使得碳排放下降30.21%。就技术方面而言,东部地区技术效应(TF)和技术进步(TC)对于碳减排有更为显著的作用。可以看出。东部地区的技术进步与创新依旧位于三大地区之首,中部地区的技术进步并没有促进碳减排。反映出中部地区的技术进步速率低于碳排放速率。

通过对2010年与2017年碳排放驱动的七大因素分析来看,产业结构的升级更有利于碳减排,而要素替代因素中,新能源替代因素将会更有利于碳减排,成为主流驱动因素。

三、区域碳排放驱动因素影响程度分析

(一)实证分析

通过对东、中、西三大区域的碳排放驱动因素进行回归分析,能够得出不同区域的主要影响因素(见表3)。文章对2000—2017年的时间序列进行分析,首先对变量进行单位根检验(见表4),通过检验发现各变量不存在单位根,均属于平稳时间序列,而且变量间不存在内生性问题,因此可进行OIS回归。结果具有一致性。通过引入城镇化率变量,对回归方程进行稳定性检验(见表5),系数2表示的是稳定性检验方程,可以看出原方程具有稳定性。

(二)碳排放驱动因素影响程度分析

通过运用Stata软件得出表5。反映出东部、中部、西部地区碳排放的七大影响因素对其影响的强度。针对能源结构因素而言,东、中、西三大区域的碳排放主要来自于化石能源消费所产生的二氧化碳。东部地区发展速度快.第三产业占比已达到50%以上,但是东部地区能源消费总量一直高于中部和西部地区,因此对东部地区碳排放而言.传统化石能源的使用是影响其碳排放的最主要因素。相比较之下,产业结构的升级对于三个地区的影响不同。对于东部而言,产业结构的影响系数为0.000 096 7。可以看出产业结构升级对东部地区碳排放的影响程度十分微弱。主要是由于东部地区近些年进行产业结构优化升级,使得其产业结构对碳排放的影响逐渐降低;而对于中部而言,其产业结构升级有利于降低碳排放。这是由于中部地区虽然发展慢于东部,但随着中部地区不断进行产业结构升级,第三产业发展十分迅速.因此产业结构升级有利于中部地区降低碳排放:对于西部地区而言,其发展水平较低,工业仍是支柱产业,因此产业结构升级对于该地区碳排放有着较为重要的影响。

就要素替代因素而言,劳动力替代对东部地区碳排放的影响不显著。而资本替代对东部地区,能够在一定程度上降低碳排放,主要是由于东部地区较为发达,劳动力替代对于其碳减排起不到作用;中部地区的劳动力替代和资本替代对其降低碳排放都有着显著影响。这主要是由于中部地区利用劳动力和资本替代化石能源,有效降低了碳排放量:而西部地区劳动力替代化石能源对碳排放有促进作用。资本替代化石能源可以有效地降低碳排放。这也从侧面反映出我国现阶段劳动力市场的扭曲,进而导致其对能源的替代效率较低。对于要素替代因素中新能源替代因素而言,新能源的替代仅仅在能源丰富的西部地区能够实现碳减排。在东部和中部地区的新能源替代化石能源并不能明显起到降低碳排放的作用。特别是对于东部地区,新能源替代要素对其碳排放的影响是不显著的。主要原因在于新能源的发展不能满足现阶段各地区对能源的需求。虽然近些年大力发展光伏发电和风力发电。但是受技术性约束,光伏发电和风力发电不能很好地满足并网的条件和要求,因此全国范围内弃风弃光现象严重,新能源技术发展也因此受到限制。

对于技术因素,东部较发达地区技术效率因素和技术进步因素均可以促进碳减排。特别是技术进步因素对于东部地区碳减排的效果最为明显。因为东部地区较为发达,技术和设备都较为先进,对能源的使用效率较高:中西部地区技术和管理等因素较为落后,和东部地区差距较大,因此中部和西部地区在技术效率层面对碳减排的作用并不明显。

四、结论与建议

(一)研究结论

通过对三大区域碳排放驱动因素的分析可以看出.七大驱动因素对不同区域的影响程度各有不同。

1.总体来看,技术进步和资本替代两大因素均可以有效降低三大区域碳排放。但技术进步因素降低碳排放的程度更高。

2.要素替代因素中。新能源替代和劳动力替代体现出了区域的差异性,新能源替代仅仅在资源丰富的西部地区能够有效降低碳排放:而劳动力因素仅仅在中部地区可以降低碳排放。

3.区域结构因素中,能源消费结构仍是三大区域碳排放的主要影响因素.而中部地区可以通过产业结构升级进而降低碳排放。

(二)政策建议

通过对碳排放七大驱动因素的分析。可以看出不同的因素对于不同区域的影响程度不同,根据不同区域提供相应的政策建议。

1.东部地区发展建议。(1)优化能源消费结构。优化东部地区能源消费占比结构,促进低碳能源在生产和消费领域的多方面使用。(2)注重能源技术进步和创新。一方面推进新能源技术研发进程,提高新能源使用效率,推广使用新能源,可以有效加快新能源替代传统能源。另一方面,要提高化石能源技术水平和技术效率,新能源发展遇到瓶颈。加快传统化石能源技術研发与创新,能够带来更高的环境效益。因此。东部地区需要在新能源技术研发的同时,加快技术创新。提高化石能源技术效率。

2.中部地区发展建议。(1)优化能源结构,促进产业结构升级。中部地区产业结构升级更有利于降低碳排放。随着产业结构优化升级,不同部门对能源的利用会产生不同量级的碳排放。因此注重产业结构优化升级,优化能源消费结构,有利于促进低碳经济快速发展。(2)对于要素替代因素,中部地区劳动力和资本替代对降低碳排放量有效。但新能源对碳减排的作用不明显。由于西部地区自然资源较为丰富。而东部和中部地区的资源储量相对不足,因此新能源的发展在东部和中部对碳减排作用的效果不明显。因此,中部地区需要注重化石能源消费占比,促进低碳能源的使用。(3)提高技术效率,注重技术创新。技术效率对中部地区降低碳排放的作用不明显。因此应制定相应政策,吸引外来投资,加快人才引进。中部地区技术进步因素能够降低碳排放,因此,应注重能源技术创新,实现更高水平的碳减排。

3.西部地区发展建议。(1)加快能源消费转型。对于西部地区而言.由于其传统能源和新能源储量都十分丰富,因此需要促进西部地区从传统能源向新能源消费过渡,加快新能源资源的利用。另外,由于不同的产业部门对能源的需求不同,西部地区需要促进产业结构优化升级,优化不同产业不同部门之间的能源消费结构,从而减低碳排放。(2)加快不同要素对能源的替代。由于西部地区发展较为落后,资本等要素投入能够有效降低碳排放。因此,引导东部发达地区对西部地区的投资,加快东部地区能源企业向西部能源丰富地区转移:西部地区应通过制定相应的优惠政策,吸引外商对本地区的投资与支持,并制定相应的人才引进计划。吸引高素质劳动力对西部地区低碳发展做出贡献。(3)提高技术效率,加快技术创新。技术创新对西部地区碳减排的作用也较小,技术效率不能起到有效降低碳排放的作用。因此西部地区需学习东部地区较为先进管理方法,引进新技术和新设备。与此同时,要注重本地区的技术创新,降低西部地区的碳排放水平。