微波辐射对桃蚜生长发育和繁殖的影响

2020-12-11褚平富袁向群展恩玲冷春蒙李怡萍

张 宣,易 蓬,褚平富,袁向群,展恩玲,冷春蒙, 李 引,胡 迪,李怡萍,*

(1.西北农林科技大学,植保资源与病虫害治理教育部重点实验室,陕西杨凌 712100;2.西北农林科技大学, 农业部西北黄土高原作物有害生物综合治理重点实验室,陕西杨凌 712100;3.西安展意信息科技有限公司, 西安710075;4.西安正平植保科技有限公司,西安 710003)

桃蚜Myzuspersicae又称烟蚜,属半翅目(Hemiptera)蚜科(Aphididae),是一种多食性害虫。其寄主植物范围广,主要为害十字花科、蔷薇科、茄科、豆科、菊科、藜科等50科400多种植物,可造成一定的经济损失(Weber,1985;张利军等,2015)。桃蚜常以成、若蚜集中在寄主嫩芽、新梢等处吸食汁液,造成叶片卷缩、变黄,影响开花和结实,致使植株生长发育缓慢,受害严重的全株枯死,分泌的蜜露会引起煤污病,影响寄主光合作用(李明桃,2013;李姝等,2014)。据报道在宁夏枸杞主产区,桃蚜常与棉蚜、豆蚜混合发生,严重危害当地枸杞产量和有机枸杞生产(张润志和张蓉,2016)。此外,桃蚜还可传播55种非持久性或半持久性植物病毒,如黄瓜花叶病毒(cucumber mosaic virus,CMV)、马铃薯Y病毒(potato virus Y,PVY)、番木瓜环斑病毒(papaya ringspot virus,PRSV)等,且传毒效率高达40%~60%(田兆丰等,2011;赵锟等,2013;梁彦,2017)。目前,我国对于桃蚜的防治主要以化学防治为主,但由于桃蚜具有世代周期短、繁殖能力强的特点,频繁大量地使用化学农药已经使桃蚜对化学农药产生了不同程度的抗药性,导致化学防治效果不佳。北京地区不同桃蚜种群对高效氯氰菊酯、毒死蜱、吡虫啉、阿维菌素、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐5种农药均产生不同程度的抗性,其中不同种群的桃蚜对高效氯氰菊酯均为高水平抗性(宫亚军等,2011;常静等,2016)。刘晓岚等(2018)在研究我国多地区桃蚜种群对抗蚜威的抗性水平时发现,从2015至2016年,河北宽城种群的抗性倍数由0.80上升到67.51,由敏感变为高抗。同时,化学防治对环境和人畜安全产生了一定的负面影响,因此,蚜虫防治工作面临着新的挑战,需要探寻新的可替代的技术来解决问题。

物理防治技术是使用物理因子抑制昆虫生长繁殖的害虫防治方法,其作为害虫综合治理的重要组成部分,起着辅助或替代化学防治的作用,具有比较安全、方便、无公害等优点。防治措施主要包括灯光诱捕技术、气调防治技术、辐照防治技术、机械阻隔技术和温控防治技术等(桑文等,2018)。微波是一种高频电磁波,频率在300 MHz~300 GHz之间。微波的生物效应分为热效应和非热效应两种。热效应是指生物体内的水分、蛋白质和脂质等电解质在吸收微波后,这些极性分子在外加电场的作用下发生重排,在这种高速运动中,极性分子间相互摩擦,产生大量热量,使得温度升高。进而引发生物体内细胞膜的结构、通透性和功能的相应变化,使得细胞膜两侧的离子浓度梯度和跨膜物质的运输等生命活动发生变化,加快某些生命活动等。此外,这种热效应还会导致生物体内细胞分裂和繁殖速率加快,有利于处于分裂期的细胞(庞小峰和张安英,2001)。微波对生物的非热效应是指在没有明显温度变化情况下,生物体内产生的其他变化,如膜电位变化、生化反应的改变、代谢速率的改变,这种效应也称为微波的生物学效应,不同频率的微波对生物产生的效应不同(杭锋等,2009)。近年来,由于微波对生物体的热效应和非热效应,使得利用微波杀虫杀菌这种新型有害生物治理方式受到广泛关注(王首峰和梁海曼,1998;李巧玲等,2001)。

目前,微波技术在储粮害虫的防治方面研究较多。栗克森和叶炳元(1992)探究了2 450 MHz微波加热对小麦中谷象Sitophilusgranarius、谷斑皮蠹Trogodermagranarium和赤拟谷盗Triboliumcastaneum的致死作用。张洪亮等(2010)探究了微波辐射对麦长管蚜Sitobionavenae生态学特性和抗氧化酶同工酶的影响。张民照等(2007)通过不同时间和功率的微波处理绿豆象Callosobruchuschinensis成虫、豆内幼虫及卵后,绿豆象成虫死亡率随照射时间及功率的增加而上升,绿豆象成虫产卵量、幼虫羽化率、卵孵化率均有所降低。但有关微波辐射对农田害虫桃蚜的生长发育的影响探究却鲜有报道。本研究以室内甘蓝饲养的桃蚜为供试昆虫,采用不同频率和照射时长的微波处理,期望筛选出对桃蚜存活、繁殖和翅型分化有影响的微波频率和照射时长,为进一步研究微波的杀虫机理和利用微波防治害虫提供参考依据。

1 材料与方法

1.1 材料

1.1.1供试昆虫:西北农林科技大学北校区温室用甘蓝续代饲养的桃蚜1日龄无翅成蚜,甘蓝品种为“秦甘70”。温室内饲养环境条件:温度22±1℃,相对湿度70%±5%,光周期16L∶8D。

1.1.2实验仪器:微波发射仪FREQ55-13000(西安展意信息科技有限公司;工作范围:54~13 600 MHz;输出功率:-10~0 dBm;输入功率波动:±1 dBm);秒表;人工气候箱(ZPQ-280B;控温范围:0~50℃;控温精度:±0.1℃;控温波动度:±0.5~±1℃;控湿范围:50%~95% RH;控湿精度:±1% RH;控湿波动度:±3%~±7% RH)。

1.2 微波辐照处理后桃蚜生长发育和繁殖指标观测

频率的选取参考栗克森和叶炳元(1992)研究的2 450 MHz微波具有致死作用,基本在该频率上下梯度设置了1 375,2 750,5 500和11 000 MHz 4个不同频率的微波,每个频率分别照射桃蚜15,30,60和120 s,共16组实验处理,设置不照射为对照。每个处理照射桃蚜20头,重复3次。

具体处理方法:将新鲜甘蓝叶片剪成长10 cm 宽2.5 cm的长条放置在微波发射仪的暗箱中,用小毛笔轻轻挑选蜕皮第1天的无翅成蚜(1日龄)20头置于甘蓝叶片上,将甘蓝叶片放置于微波发射仪中,分别用上述不同频率和时间的微波照射处理。处理后将桃蚜每2头移入一个直径为3.5 cm的培养皿中,每个皿中预先放3~5 mm 厚的15 g/L琼脂(起保湿作用)和同样大小的新鲜甘蓝叶片,盖上皿盖,用胶带缠绕固定,统一放置于人工气候箱中(温度22±1℃,相对湿度70%±5%,光周期16L∶8D)饲养。于照射后8,24,48和72 h观察记录桃蚜生长发育及繁殖状况,包括死亡数、产蚜量、子代有翅蚜数3个指标。调查时发现虫体僵硬蚜虫,以毛笔尖轻触虫体,不动者视为死亡,记录结果后清除死亡桃蚜。根据统计结果,计算出微波照射后每组平均死亡率、子代有翅蚜率,繁殖力以产生子代的数量(产蚜量)来计。

1.3 数据分析

所有数据处理通过Excel和SPSS 20.0软件程序进行,利用SPSS 20.0软件的单因素方差分析(one-way ANOVA)程序进行方差分析,多重比较采用LSD方法进行,选择95%的置信区间。

2 结果

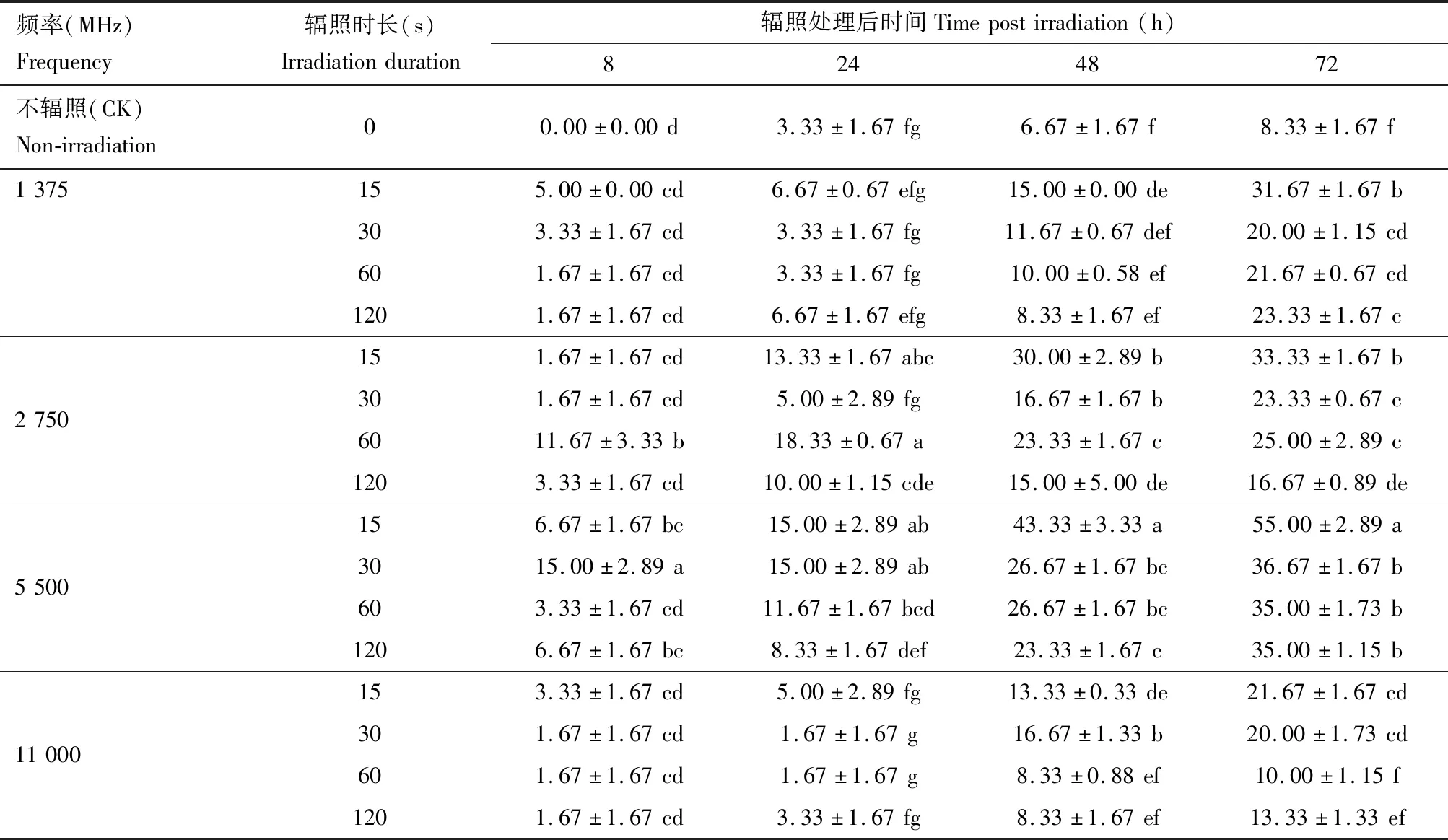

2.1 不同频率微波处理对桃蚜1日龄无翅成蚜的致死作用

1 375,2 750,5 500和11 000 MHz 4种不同频率的微波分别照射15,30和60和120 s,照射后8,24,48和72 h桃蚜的死亡率如表1所示,各组结果差异性显著,表现为微波照射对桃蚜1日龄无翅成蚜有一定的致死作用。其中5 500 MHz微波辐照对桃蚜的致死作用较强,在处理后8 h,5 500 MHz微波辐照30 s的处理组中,桃蚜死亡率为15.00%,显著高于其他处理组(P<0.05)。处理后48和72 h,5 500 MHz微波辐照15 s的处理组中,桃蚜死亡率均显著高于其他处理组,且随着照射时间的延长,死亡率增长,处理后72 h,死亡率达到最高,为55.00%。处理后24 h,2 750 MHz微波辐照60 s的处理组中桃蚜的死亡率为18.33%,显著高于其他处理组(P<0.05)。11 000 MHz微波照射4个时长下桃蚜的死亡率均较低,说明这个频率对桃蚜的致死作用较弱。

表1 不同频率微波辐照不同时长后桃蚜1日龄无翅成蚜的死亡率(%)Table 1 The mortality (%) of the 1-day-old apterous adults of Myzus persicae subjected to microwave irradiation at different frequencies for different duration

2.2 不同频率微波处理对桃蚜繁殖力的影响

1 375,2 750,5 500和11 000 MHz 4种不同频率的微波分别辐照15,30,60和120 s,辐照后8,24,48和72 h的累计产蚜量结果如图1所示。微波处理后8 h,2 750 MHz微波照射30 s(P=0.000),5 500 MHz微波照射30 s(P=0.005)和120 s(P=0.016)这3个处理组的桃蚜累计产蚜量显著高于对照组,促进桃蚜产蚜(图1:A)。

微波处理后24 h,2 750 MHz微波照射30 s(P=0.001)和60 s(P=0.002)的处理组中,桃蚜累计产蚜量显著高于对照组,促进桃蚜产蚜,且照射30 s的处理组桃蚜累计产蚜量最高;2 750 MHz微波照射15 s(P=0.001)和5 500 MHz微波照射60 s (P=0.019) 2个处理组的桃蚜累计产蚜量显著低于对照组,表现为抑制桃蚜产蚜(图1:B)。

微波处理后48 h,2 750 MHz微波照射30 s(P=0.002)和60 s(P=0.040),5 500 MHz微波照射30 s(P=0.046)和120 s(P=0.040),11 000 MHz微波照射15 s(P=0.028)和120 s(P=0.015)这6个处理组中桃蚜累计产蚜量均显著高于对照组,促进桃蚜产蚜,其中2 750 MHz微波照射30 s的处理组累计产蚜量最高;2 750 MHz微波照射120 s的处理组累计产蚜量显著低于对照组(P=0.014),表现为抑制桃蚜产蚜(图1:C)。

图1 桃蚜1日龄无翅成蚜经不同频率微波辐照不同时长后的累计产蚜量Fig.1 Cumulative aphid yield of the 1-day-old apterous adults of Myzus persicae subjected to microwave irradiation at different frequencies for different durationA:辐照后8 h (8 h post irradiation);B:辐照后24 h (24 h post irradiation);C:辐照后48 h (48 h post irradiation);D:辐照后72 h (72 h post irradiation).CK:未经微波辐照Not subjected to microwave irradiation.图中数据分别为3组重复实验数据的平均值±标准误;不同小写字母表示桃蚜1日龄无翅成蚜经不同频率微波辐照不同时长后累计产蚜量差异显著(P<0.05,one-way ANOVA,LSD).Data in the figure are means±SE of three replicates.Different lowercase letters above bars indicate significant differences in the cumulative aphid yield of the 1-day-old apterous adults subjected to microwave irradiation at different frequencies for different duration (P<0.05,one-way ANOVA,LSD).

微波处理后72 h,2 750 MHz微波照射30 s(P=0.000)和60 s(P=0.000),5 500 MHz微波照射30 s(P=0.009),11 000 MHz微波照射15 s(P=0.002),60 s(P=0.014)和120 s(P=0.000)这6个处理组累计产蚜量显著高于对照组,表现为促进桃蚜产蚜,其中2 750 MHz微波照射30 s的处理组中累计产蚜量最高,促进作用最强,60 s的处理组次之;其他处理组与对照组无显著性差异(P>0.05)(图1:D)。

2.3 不同频率微波处理对桃蚜翅型分化的影响

1 375,2 750,5 500和11 000 MHz 4种不同频率的微波分别辐照15,30,60和120 s,辐照后72 h桃蚜的子代有翅蚜率如图2所示。微波处理后72 h,1 375 MHz微波处理组子代有翅蚜率与对照组差异不显著(P>0.05),但2 750 MHz微波照射30 s(P=0.003),5 500 MHz微波照射30 s(P=0.001)和120 s(P=0.002)以及11 000 MHz微波照射120 s(P=0.011)这4个处理组子代有翅蚜率显著低于对照组,表现为抑制子代桃蚜长翅,其中5 500 MHz微波照射30 s的处理组子代有翅蚜率最低,抑制效果最强;其他处理组与对照组无显著性差异(P>0.05)。

3 讨论

利用微波防治害虫的研究多见于仓储害虫。田琳等(2013)研究发现,915 MHz下6 min的隧道式微波处理,对PE/PP膜包装袋中的大米中的米象Sitophilusoryzae、谷蠹Rhizoperthadominica、锯谷盗Oryzaephilussurinamensis、印度谷螟Plodiainterpunctella、锈赤扁谷盗Cryptolestesferrugineus、烟草甲Lasiodermaserricorne等仓储害虫不同虫态均有100%的杀灭效果。栗克森和叶炳元(1992)探究了小麦害虫谷象、谷斑皮蠹、赤拟谷盗受2 450 MHz微波照射,在功率分别为700,630,560,490,420,350,280和210 W,时间分别为3,3.5,3.5,4.5,5,6,7.5和10 min时试虫的死亡率,结果全部死亡。本研究中,5 500 MHz微波照射15 s对桃蚜的致死作用最强,与上述研究结果相似,证明微波可以作为一种物理防治技术控制桃蚜种群数量。另外,张民照等(2007)通过微波处理绿豆象成虫、豆内幼虫及卵后,发现绿豆象成虫死亡率随照射时间及功率的增加而上升,成虫产卵量有所降低。Abdelaal和El-Dafrawy(2014)用高功率(700 W)高频率(2.45 GHz)的微波照射面粉中的赤拟谷盗和锥胸豆象甲Bruchidiusincarnates,两种害虫的成虫幼虫死亡率均达到90%以上,致死作用明显。上述对仓储害虫的研究基本上都是频率越高或者功率越大、处理时间越长,对昆虫的致死作用越强。本研究首次探索在安全剂量下微波用于大田害虫的防治理论,但发现并没有此类现象,照射后72 h,5 500 MHz微波照射15 s的处理组桃蚜的死亡率最高,致死作用最强,达到55.00%,而在高频率11 000 MHz微波照射后,桃蚜死亡率却较低,而累计产蚜量均显著高于对照组(表1;图1),一方面可能由于昆虫种类和辐射环境的不同,另一方面也可能是高频刺激下,蚜虫为了种的延续,以提高繁殖力来适应不良环境。本研究还发现,我们筛选的5 500 MHz微波照射15 s的处理组对桃蚜的防治效果是最佳的,但相对上面结果和理想的防治效果来说,致死作用相对较差,说明还没找到最佳防治频率和照射时长,试验还需要继续进行探索。

桃蚜具有较强的环境适应能力,能在15~25℃之间保持较高的活力,在22.4℃时繁殖率最高(刘树生,1991)。实验证明微波照射会引起生物细胞内一些酶结构和功能的改变,进而引起生命活动的变化(李巧玲等,2000)。本研究实验处理均在室温(22±1℃)下进行,1 375 MHz微波处理组桃蚜死亡率低,累计产蚜量与对照组无显著差异;5 500 MHz微波处理组死亡率高,累计产蚜量低;11 000 MHz微波处理组死亡率低,累计产蚜量高(表1;图1)。由此可以看出,低频率微波对桃蚜影响不大,稍高频率微波刺激可导致桃蚜死亡从而影响产蚜量,而高频率微波会导致桃蚜对外界刺激作出反应——繁殖力增加,从而保护种群能够延续。

多型是昆虫界广泛存在的一种现象,在昆虫种群扩散、繁殖、竞争中起着至关重要的作用。蚜虫翅型分化主要受外部坏境和内部激素调节这两方面的影响(万两等,2012)。刘树生和吴晓晶(1994)在探究温度对桃蚜和萝卜蚜Lipaphiserysimi孤雌胎生型翅型分化的影响时发现,低温有助于桃蚜翅的发育,而高温则抑制翅的发育。郭圆(2016)发现25℃时吡虫啉和抗病毒制剂氨基寡糖素能有效降低萝卜蚜有翅蚜比例。本研究中,处理后72 h,微波对桃蚜翅型分化的影响表现为1 375 MHz处理组子代有翅蚜率与对照组无显著差异,而5 500 MHz微波照射30和120 s,以及11 000 MHz照射120 s的处理组子代有翅蚜率显著低于对照组(图2),说明桃蚜在面对不良环境时会分化为有翅蚜来逃避不良环境,但微波辐照可以抑制桃蚜向有翅蚜的分化,从而抑制桃蚜转移危害,但微波辐照抑制长翅的机理有待进一步研究。

本着能够杀死害虫且对人类及其他生物健康无害的原则,本研究输入负载的微波功率0 dBm,在微波发射仪的暗箱中辐射桃蚜后经负载输出,实际辐射在暗箱中的功率远小于《中华人民共和国环境电磁波卫生标准》(GB 9175-88)规定的最大微波功率10 μW/cm2,所以实验是在操作人员安全范围内完成的。另外,利用微波杀虫时还应考虑对植物和田间其他昆虫的影响。尹新明等(2006)发现微波处理后,虽然可使板栗腐烂程度和虫蛀率降低,但其蛋白质等成分有变化。张民照等(2007)发现微波处理可降低仓储红小豆发芽率。而邓树华等(2017)在47~60℃的微波加热处理籼米,其垩白率、黄米率及食味评分均无显著变化。奚家勤等(2007)用微波辐照烟草甲后,各虫态烟草甲全部死亡情况下,微波辐照对片烟质量无不良影响。本研究也曾将有桃蚜的盆栽甘蓝直接放在微波下辐射处理,观察20 d后,桃蚜的死亡率、繁殖力和子代有翅蚜的分化与前述实验结果基本一致,甘蓝外观与对照无差异,生长正常,但是否也会引起甘蓝成分的变化,这是我们在筛选到理想的频率和辐射时长后应该进一步研究的。

微波照射防治害虫是一种具有广大发展前景的新型物理防治技术,具有较大的应用价值。本研究发现微波能够影响桃蚜的存活、繁殖和子代翅型分化,初步筛选出了对桃蚜有致死作用的微波频率和照射时长,为微波照射防治农业害虫技术提供了理论依据。但更理想的微波频率和辐射时长以及微波照射杀灭桃蚜的分子机理有待进一步研究。