绿僵菌MaFZ-13对橙带蓝尺蛾幼虫致病力及林间防治效果

2020-12-11郑宏

郑 宏

(龙岩市新罗区森林病虫害防治检疫站,福建龙岩 364000)

罗汉松Podocarpusmacrophyllus和竹柏Podocarpusnagi四季常青、树形优美,国内分布于秦岭至长江下游以南至海南和台湾(吴征镒,2004),尤其在福建、广东、广西、海南、台湾等省区广泛种植,是重要的园林绿化、庭院观赏树种,除了具有较高的美学观赏价值外,还具有较高的医学药用价值(夏聪等,2015;黄相玲等,2018)。

橙带蓝尺蛾Milioniabasalis又名黄带枝尺蛾、罗汉松尺蛾、橙带丹尺蛾,属鳞翅目(Lepidoptera)尺蛾科(Geometridae),目前发现其幼虫只取食罗汉松和竹柏这两种罗汉松科植物;其成虫色彩艳丽,在白天活动,有人误认为是蝴蝶(图1)。据报道,该虫曾在日本严重危害罗汉松(Kamata,2002);国内最早在2012年广西博白林场发现严重危害竹柏(王缉健等,2014),其后在海南、广东和台湾等地陆续有罗汉松上成灾的报道(余海滨等,2015;林伟等,2017),肖斌等(2019)报道2017年在江西省大余县也发现该虫。严重发生时,每株虫口密度高的达数百头,食量惊人,可将植物的叶片取食殆尽。由于该虫一年多代,世代重叠,部分植株因遭受连续危害而无法萌发新叶导致死亡。橙带蓝尺蛾近年在福建省也有零星发生,起初并未引起重视。2018年以来该虫危害区域和危害程度迅速扩大,特别是在闽南(泉州、厦门、漳州)以及闽西龙岩新罗区发生严重,德化县美湖镇桂格村一株360余年、树围达6 m的“状元树”竹柏,叶片被取食后只剩光秃的枝干;2019年在福州、三明、南平等地也有数十株至数百株连片林木叶片被吃光的现象,同年8月在福州市晋安区寿山乡林阳寺内一株千年罗汉松,数天内叶片被取食60%以上。

图1 橙带蓝尺蛾成虫及其幼虫在竹柏上的危害状Fig.1 Damage symptoms of Milionia basalis adults and larvae on Podocarpus nagiA:停息在罗汉松树干上的成虫Adult resting on the trunk of P.macrophyllus;B:幼虫群集取食竹柏Larvae feeding in group on P.nagi.

目前,关于该虫的防治技术研究很少,在发现虫口密度较高时大多以喷洒触杀性化学农药进行防治,虽可快速抑制虫口,但是其负面效应也明显,尤其是罗汉松、竹柏基本上是园林绿化树种,种植区域多是人员活动比较频繁的地方,虫害的发生和防治更易受到关切,显然不宜过多使用化学农药。因此,探寻该虫高效、环保的生物防治资源十分迫切。绿僵菌Metarhiziumspp.是应用最为广泛的虫生真菌之一,因其具有致病力强、对人类和脊柱动物安全、对环境友好和易大量培养等优点,在国内外农林害虫的防治中发挥了重要作用(蒲蛰龙和李增智,1996;周燚等,2006;Zimmermann,2007;何学友等,2011;潘春燕等,2016;杨华等,2018;Bogdányietal.,2019),甚至作为生物杀虫剂在巴西等国应用于防治牛身上的蜱螨——微小扇头蜱Rhipicephalusmicroplus(Beys-da-Silvaetal.,2020)。福建省林业科学研究院的研究人员通过比较不同来源金龟子绿僵菌Metarhiziumanisopliae菌株对橙带蓝尺蛾幼虫的致病力,筛选出了一株优良绿僵菌菌株MaFZ-13(何学友等,2020)。本研究在此基础上,利用时间-剂量-死亡率模型(TDM)分析了绿僵菌MaFZ-13对橙带蓝尺蛾幼虫的时间效应和剂量效应的互作,并进行了初步林间防治试验,为今后开展绿僵菌防治提供技术支持。

1 材料与方法

1.1 供试菌株和试虫

1.1.1菌株:供试菌株为金龟子绿僵菌M.anisopliaeMaFZ-13(以下简称绿僵菌MaFZ-13),该菌株由福建省林业科学研究院森林保护研究所研究人员分离、保存。

1.1.2试虫来源及饲养:供试橙带蓝尺蛾为3龄幼虫,采集于福建省尤溪县罗汉松苗圃。幼虫采集后置于大养虫笼中,带回实验室以新鲜罗汉松枝叶饲养1 d后,挑选健康幼虫分装入昆虫饲养盒中,每饲养盒放置15头作为室内生物测定试验的1个重复。

1.2 生物测定

1.2.1孢子悬浮液配制:试验前,将供试绿僵菌菌株斜面上孢子转接到PDA平板(直径9 cm)培养基上,置于25±1℃的恒温培养箱中培养15 d,待平板培养基上长满墨绿色孢子后,即可收集孢子用于试验接种。参考何学友等(2011)方法,收集平板培养基表面的孢子后用0.03%吐温-80水溶液配制孢子悬浮液,依次配制成1.0×109,1.0×108,1.0×107,1.0×106和1.0×105孢子/mL 5个浓度的孢子悬浮液。

1.2.2人工接种和致病力测定:将上述1.1.2节试虫进行接种试验。每个浓度孢子悬浮液处理6个重复,即每个浓度处理90头幼虫;对照组用0.03%吐温-80水溶液处理,4个重复,共60头幼虫。使用微量喷雾器将孢子悬浮液均匀喷在试虫的体表,每重复喷菌液2 mL,处理完后,将试虫置于吸水纸上置放20 s,以避免虫体上太多液体易导致死亡。处理后将幼虫重新置于干净的养虫盒,以新鲜的罗汉松枝叶饲养,每2 d更换一次。每天记录不同处理的幼虫存活情况。死亡后的幼虫保湿处理,以便观察是否为绿僵菌感染。接种测定在2019年5月下旬至6月上旬进行,室内环境温度为18~31℃。

1.3 林间防治试验

1.3.1菌液配制:林间防治用绿僵菌孢子使用液固双相发酵法生产(由福建省林业科学研究院森保所研究人员制作并提供),制成的粗粉剂为5.0×109孢子/g,干燥后密封置于4℃冰箱保存。防治时用0.03%吐温-80水溶液将菌粉配制成浓度为1.0×108孢子/mL孢子悬浮液,配制后用双层纱布过滤,使用背负式电动喷雾器进行林间喷雾。菌液现配现用。

1.3.2林间施菌:试验地在龙岩市新罗区红坊镇船巷村竹柏苗圃,位于山脚东坡,竹柏高2~5 m,虫口密度40~156头/株。2019年7月13日16∶00时以后喷菌1次,菌液在苗圃的植株上全面喷施,以喷湿全部叶片(微微滴水)为准。喷施后,选取叶片受害率在30%~50%之间,间距在8~10 m的5株竹柏作为调查样株,每样株上选取树冠中部合适的3根枝条进行套笼,套笼为长100 cm,直径60 cm的尼龙纱笼,每笼中有15~20头幼虫,施菌后每天观察橙带蓝尺蛾幼虫的活力及取食情况,在3,6和9 d调查幼虫死亡率。对照为距离施菌圃地30~40 m远没有施菌的竹柏,喷洒0.03%吐温-80的清水,设置4个套笼60头幼虫。

1.4 数据分析

时间-剂量-死亡率(time-dose-mortality,TDM)模型分析试验数据在DPS数据处理软件(v7.05版本)进行分析处理,使用软件自带的模型对生测数据进行模拟,得到绿僵菌对橙带蓝尺蛾幼虫致病力的TDM模型参数估计,进而分析时间效应和剂量效应(冯明光,1998;唐启义和冯明光,2002)。

林间防治试验防治效果计算方法见下式:

防治效果(%)=

2 结果

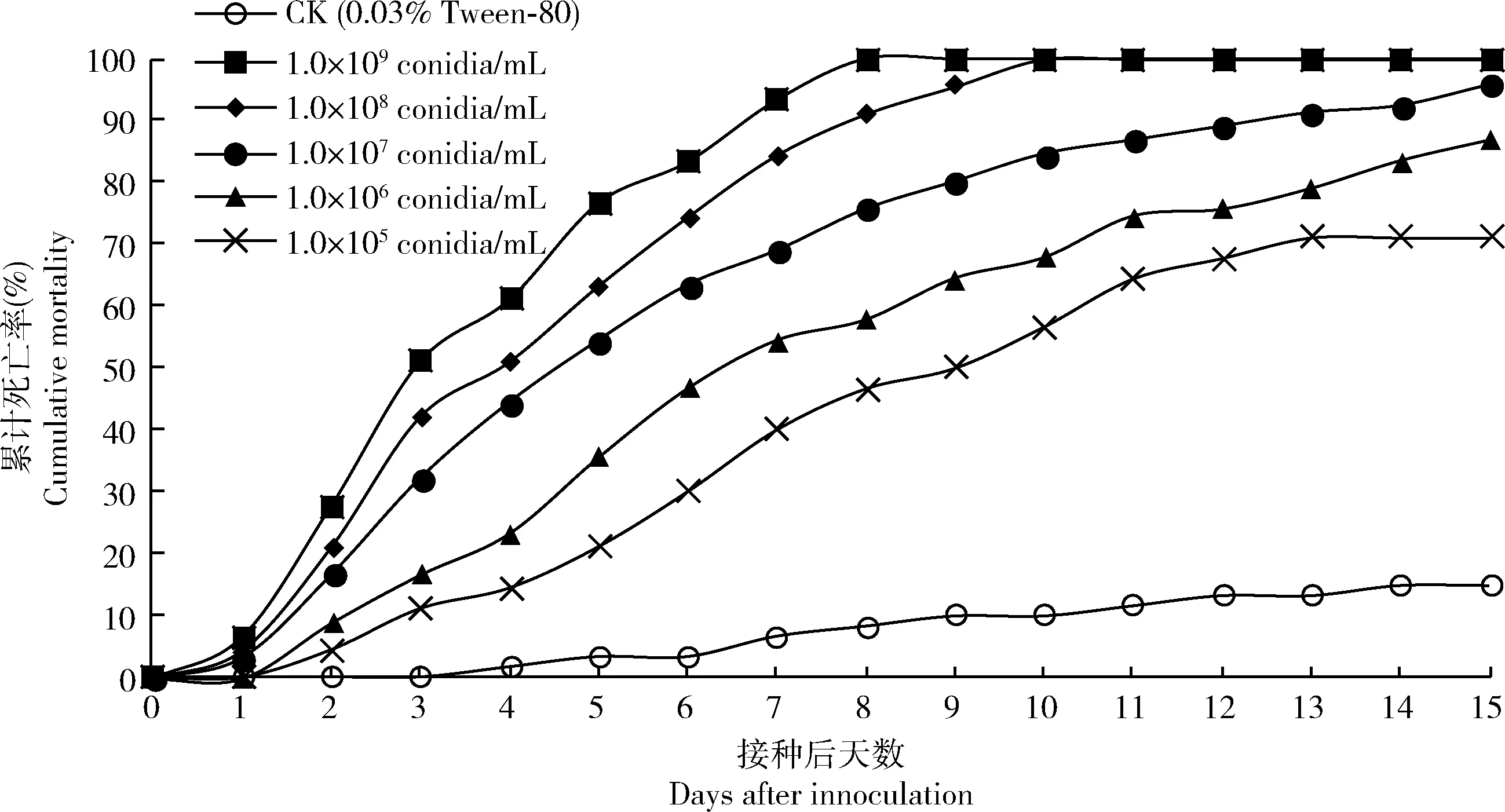

2.1 接种孢子悬浮液后幼虫累计死亡率变化

橙带蓝尺蛾幼虫接种绿僵菌MaFZ-13不同浓度孢子悬浮液后,累计死亡率情况见图2。累计死亡率随时间增大,孢悬液浓度越大,幼虫的死亡速度越快。接种1.0×109孢子/mL孢子悬浮液6 d后,幼虫死亡率超过80%;8 d时达到100%;接种1.0×108孢子/mL孢子悬浮液7 d时,幼虫死亡率超过80%,10 d时死亡率达到100%。接种1.0×107孢子/mL孢子悬浮液时,幼虫死亡速度略慢一些,死亡高峰出现在3-8 d,接种9 d后,死亡达到80%;接种15 d后,幼虫死亡率为95.6%。接种1.0×106和1.0×105孢子/mL两个浓度的孢子悬浮液时,幼虫死亡速度相对较慢,接种后15 d,累计死亡率分别为82.7%和71.1%。处理组虫尸经保湿培养后,大部分表现出绿僵菌感染的情况,体表先长出白色菌丝,随后产生大量墨绿色孢子(图3)。

图2 橙带蓝尺蛾幼虫接种不同浓度绿僵菌MaFZ-13菌株孢子悬浮液后的累计死亡率Fig.2 Cumulative mortality of Milionia basalis larvae inoculated with different concentrations of spore suspension of Metarhizium anisopliae strain MaFZ-13

图3 橙带蓝尺蛾幼虫被绿僵菌感染状Fig.3 Symptoms of Milionia basalis larvae infected by Metarhizium anisopliae

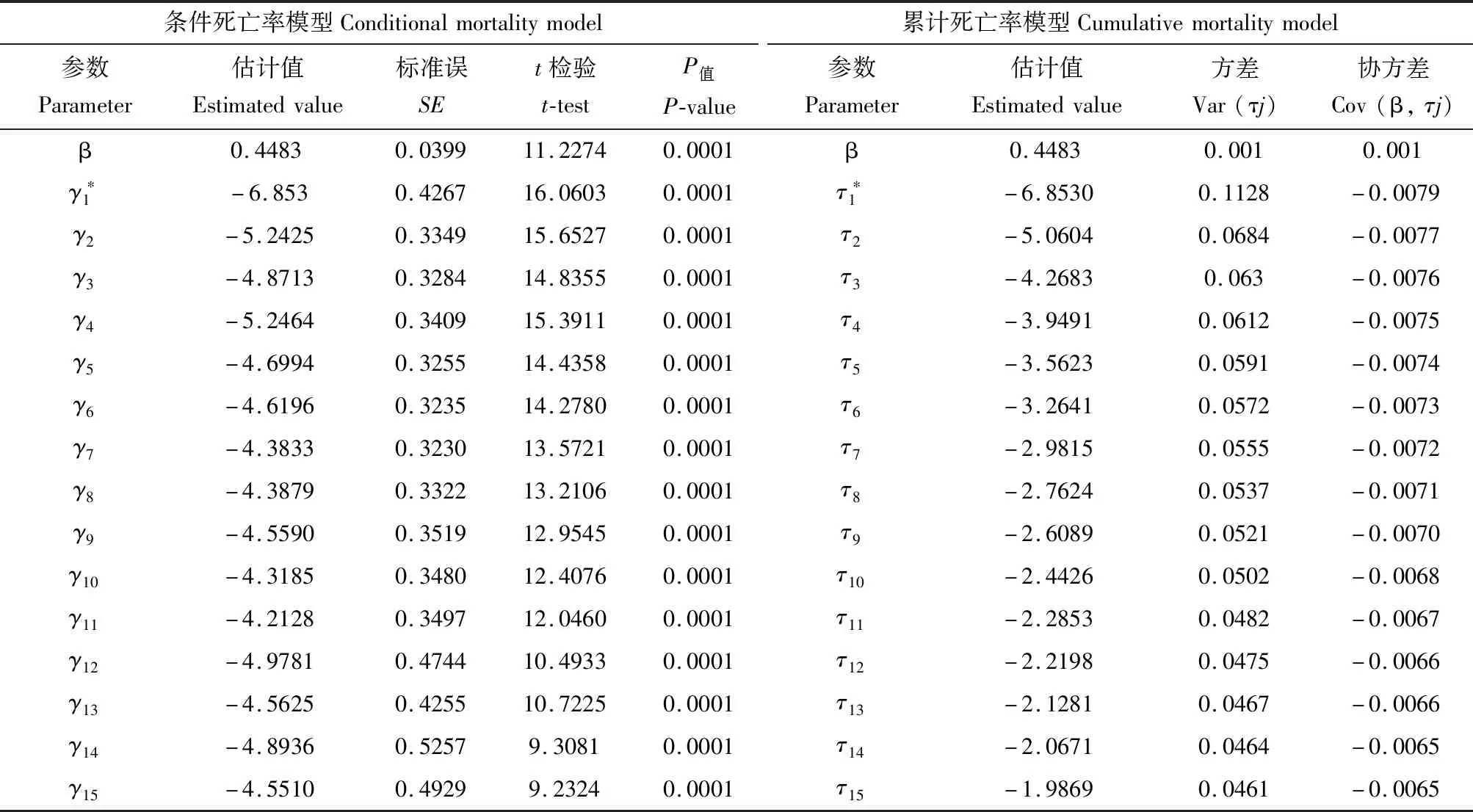

2.2 时间-剂量-死亡率模型分析

表1 绿僵菌MaFZ-13菌株对橙带蓝尺蛾幼虫的时间-剂量-死亡率(TDM)模型模拟与参数估计Table 1 Parameters estimated from modeling of the time-dose-mortality (TDM) by bioassay of Metarhizium anisopliae strain MaFZ-13 against Milionia basalis larvae

各处理浓度与时间效应参数的t测验值均达到极显著水平(P<0.01),说明绿僵菌MaFZ-13菌株剂量效应与时间效应极显著。该菌株对橙带蓝尺蛾幼虫的剂量效应参数β为0.4483,时间效应参数在橙带蓝尺蛾幼虫接种后第7天 (γ7) 达到最大,表明该时间段幼虫死亡数较多。

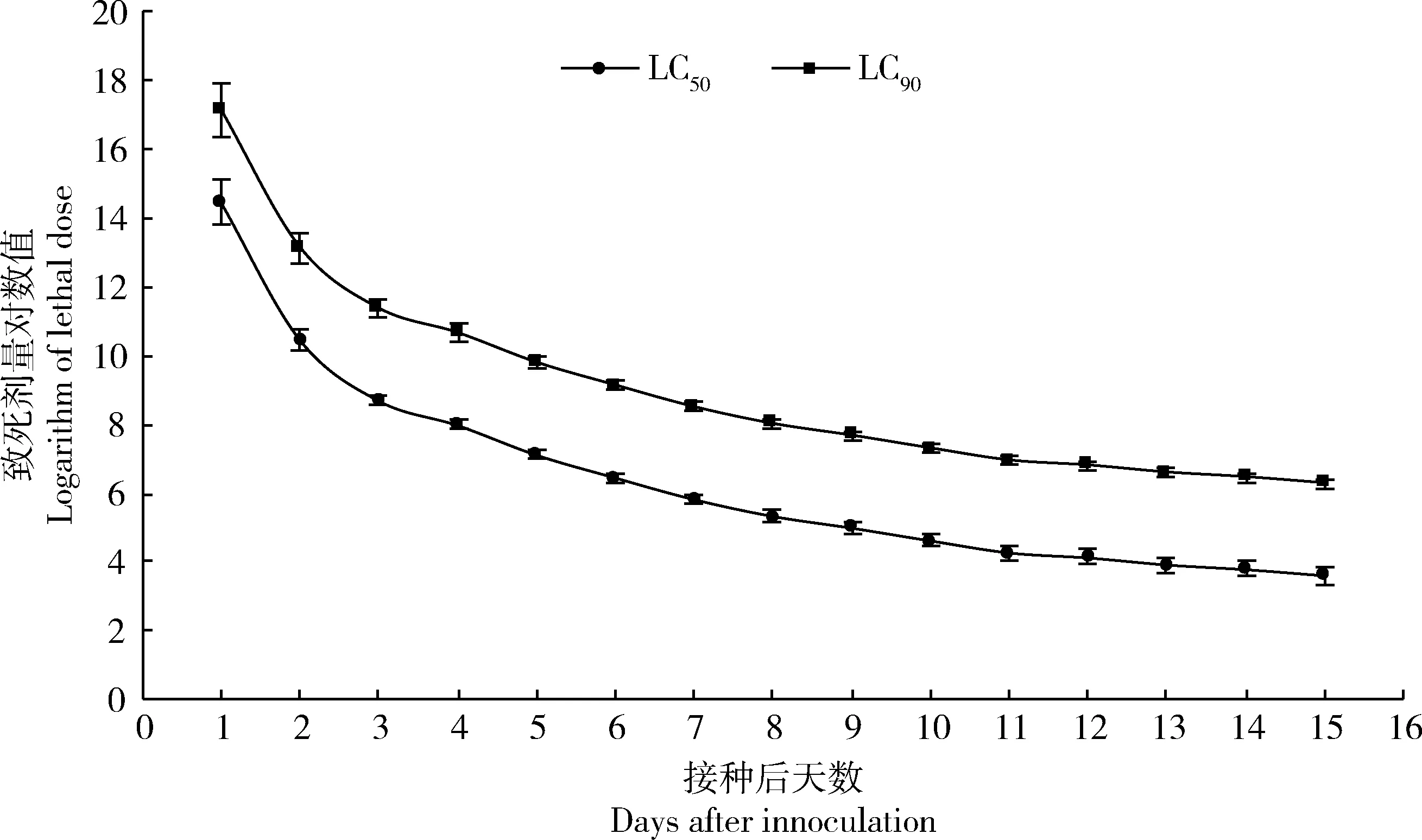

2.3 绿僵菌MaFZ-13对幼虫的剂量和时间效应

绿僵菌MaFZ-13菌株对橙带蓝尺蛾幼虫死亡率的TDM模型估计的剂量效应见图4,随着接种时间的延长,LC50和LC90值逐渐下降,绿僵菌接种橙带蓝尺蛾幼虫后4,5,6和7 d的半致死剂量(LC50)对数值分别为7.99,7.12,6.46和5.83。接种后3 d以内幼虫死亡率较小,所以LC50和LC90估计值偏大。

图4 绿僵菌MaFZ-13菌株接种橙带蓝尺蛾幼虫后各时段LC50和LC90的对数值Fig.4 Logarithms of the time-dependent LC50and LC90 values for Metarhizium anisopliae strain MaFZ-13 against Milionia basalis larvae

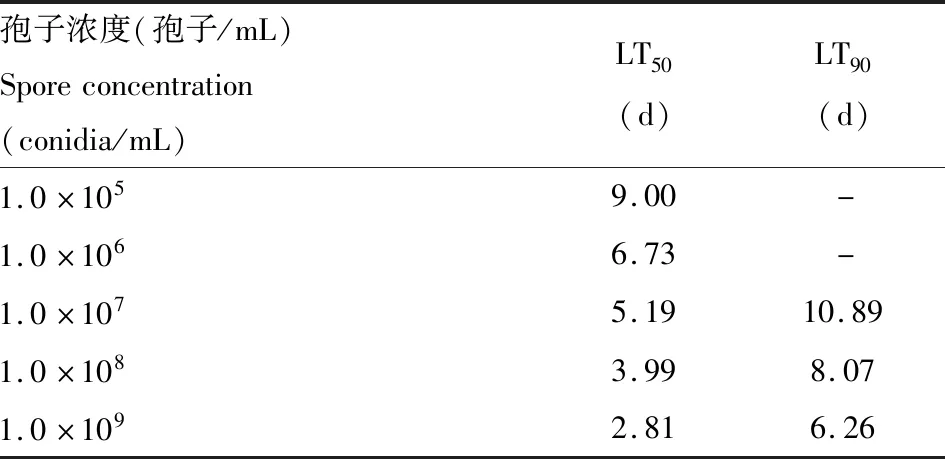

绿僵菌MaFZ-13对橙带蓝尺蛾致病力的时间效应见表2。致死时间(LT50和LT90)随着孢悬液浓度的增加而递减(表2),1.0×107,1.0×108和1.0×109孢子/mL孢子悬浮液引起的LT50值分别为5.19,3.99和2.81 d,对应的LT90值分别为10.89,8.07和6.26 d。1.0×105和1.0×106孢子/mL两个浓度孢子悬浮液接种后幼虫死亡率未达到90%,无法估计出LT90的值。

表2 不同浓度绿僵菌MaFZ-13菌株孢子悬浮液对橙带蓝尺蛾幼虫的LT50和LT90值Table 2 The LT50and LT90 values for different concentrations of spore suspension of Metarhizium anisopliae strain MaFZ-13 against Milionia basalis larvae

2.4 绿僵菌MaFZ-13对橙带蓝尺蛾的林间防治效果

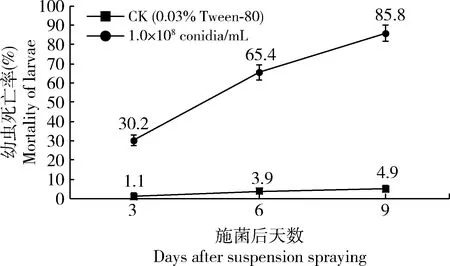

用1.0×108孢子/mL孢子悬浮液在林间喷雾防治结果见图5。根据林间套笼观察,幼虫死亡率随时间增高;喷菌后3 d,虽幼虫死亡率不高,但大部分幼虫活力下降,取食量减少,危害性降低;喷菌后6 d死亡率为65.4%,防治效果为64.03%;喷菌后9 d幼虫死亡率可达到85.8%,防治效果为85.05%。

图5 1.0×108孢子/mL绿僵菌MaFZ-13菌株孢子悬浮液对橙带蓝尺蛾幼虫的林间防治效果Fig.5 Control efficacy of spore suspension of Metarhizium anisopliae strain MaFZ-13 at the concentration of 1.0×108 conidia/mL against Milionia basalis larvae in the field

3 讨论

橙带蓝尺蛾是近年来危害罗汉松和竹柏的一种新害虫,其危害呈现明显的暴发性特点,在局部区域造成了严重的损失(王缉健等,2014;余海滨等,2015;林伟等,2017;肖斌等,2019)。目前关于该虫的发生规律尚没有系统的研究报道。由于幼虫在取食过程中可将寄主植物含有的罗汉松内酯A糖苷(inumakilactone A glucoside)、竹柏内酯(nagilactone)等有毒成份转移入体内,使鸟类避食(Yasui,2001),据林农反映,捉其幼虫饲喂家禽,罕见取食;其成虫、幼虫颜色和斑纹醒目,具有明显的警戒色;该虫的天敌少见,我们在调查与饲养中发现幼虫被球孢白僵菌Beauveriabassiana、蛹期有棒束孢(拟青霉)寄生外,其他天敌较少。这些也可能是造成暴发成灾的原因之一。因此,筛选对致病力强的优良绿僵菌菌株,为防治该虫提供高效的生物防治资源十分必要。

研究结果显示接种绿僵菌MaFZ-13后,橙带蓝尺蛾幼虫的累计死亡率随时间增大,孢悬液浓度越大,幼虫的死亡速度越快(图2)。时间-剂量-死亡率(TDM)模型分析结果表明绿僵菌对其致死过程中的剂量效应和时间效应存在显著的互作关系(表1),当孢子浓度为1.0×108孢子/mL时,致死中时(LT50)值为3.99 d(表2),可见绿僵菌MaFZ-13是一株对其幼虫具有较强致病力的菌株,具有较好的应用潜力。林间防治试验结果(图5)显示,1.0×108孢子/mL孢子悬浮液喷菌9 d后防治效果可达85%,研究结果为利用该菌株进行防治提供了依据。从节约成本考虑,林间防治推荐使用1.0×107~1.0×108孢子/mL是较理想的施菌浓度。同时,要加强该虫发生的预测预报工作,目前生产上防治明显滞后,如果能在其低龄幼虫期防治,易取得较好的效果,达到事半功倍的目的。另外,由于该虫在地面枯枝落叶或浅层土壤中化蛹,可以考虑在地面喷撒粉剂,操作更为简便。罗汉松、竹柏等大多是园林绿化树种,野外环境复杂多样,合适的施用剂型和最佳的施菌时间需要进一步研究。

任何杀虫剂生物活性的剂量效应和时间效应之间是互作的,TDM模型可以将时间和剂量(浓度)效应统一到一个模型(Nowierskietal.,1996;王联德等,2003;Qiuetal.,2013;王定峰等,2013),避免了机率分析中时间效应和剂量(浓度)效应相互排斥的问题,能充分利用生物测定的数据信息,在评价真菌杀虫剂的致病性方面具有较好的应用价值,应用该模型来分析评价菌株的生防潜力更加全面可靠。

致谢研究工作中,福建省林业科学研究院何学友教授级高级工程师、蔡守平高级工程师、宋海天博士等给予大力支持,在此表示衷心感谢!