基于协同教育理论的教师问题意识培养路径

2020-12-08王洁于荀

王 洁 于 荀

(沈阳师范大学 旅游管理学院,辽宁 沈阳 110034)

一、问题意识及其在协同教育理论下的新内涵

(一)问题意识

方志远提出:“‘问题意识’是人们在认知自然、认知社会、认知自我的过程中积极寻找问题并试图解释或者解决这些问题所产生的意图或动机。”[1]结合教师的问题意识,汤贞敏提出:“教师的问题意识就是教师在教育教学观察和思考中,主动意识到制约引领学生成长、启迪学生智慧的问题存在,并产生困惑、焦虑、探究的心理状态。”[2]综上所述,本文更倾向于汤贞敏结合教师提出的问题意识的新定义。其核心强调教师的问题意识,指教师在教学过程中,主动意识到制约学生成长的问题并进行及时质疑、创造的心理状态。

(二)协同教育理论下问题意识的新内涵

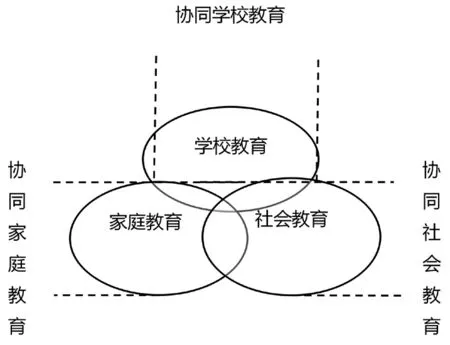

协同学最初是德国理论物理学家哈肯创立的,协同教育理论则是在协同学理论基础上专用于教育领域的新理论。其研究与实践最早开始于国外,美国与加拿大研究较多。中国的协同教育发展较晚。协同教育首次出现是在1996 年刘纯姣的《学校家庭协同教育构想》一文中[3],而作者只关注了学校与家庭两个子系统之间的协同。1997 年,中国家庭教育协会正式引入 “协同教育” 概念,随后一系列研究者进行进一步阐述。其中,代表人物李运林教授用三个椭圆代表三大教育系统,其相交部分表示协同教育[4],如图1 所示。

结合李运林教授的协同教育理论与汤贞敏学者的教师问题意识定义,文章进行新的融合,发现教师应主动意识到制约学生成长的问题存在于学校、家庭、社会及教师自身等方面。

图1 三大教育系统相互联系产生协同教育

二、协同教育理论下教师缺乏问题意识的原因

近年来,教师问题意识不足逐渐暴露,协同教育理论的运用正是解决这一问题的有效方式之一。教师缺乏问题意识是多方面引起的。结合协同教育理论及教育现状,本文认为有以下几点原因。

(一)学校框架约束

教师履行义务与承担责任理应遵从学校安排,完成学校任务。但许多学校却存在没有合理安排教学任务,单纯把压力转嫁给教师的问题。在这种环境下,教师思考问题的积极性降低,缺乏主动发现问题的动力,继而安于现状,脚步停滞,拒绝在教育教学中寻找学校与自身教学任务创新的突破口,形成 “惰性” 心理。教师在学校教学中缺乏积极性,则会阻碍其问题意识的培养,也很难灵活运用协同教育理论开展教学工作。

(二)师家沟通不力

马耳他大学的卡迈尔·博格(Carmel Borg)教授指出,家长应当参与教师教育项目的课程计划、课程实施与课程评价的全程。对于学生来说,家庭与学校教育都不可或缺,但由于某些原因,“家” 与 “校” 沟通出现了部分不协不同的现象。由于家长过分溺爱,应付了事,教师不能及时调整、进行有效沟通,从而产生歧义。在沟通方法上,许多教师仍坚持家长会和家访结合的方式,并没有真正重视师家沟通。在与家长交流时,许多教师多平铺直叙,没有找到更灵活的沟通技巧,引起家长抵触心理,无法实现协同教育。当师家沟通不力时,教师会缺乏实践经验,不利于提升对问题的敏感性。

(三)师社联系不紧

教师问题意识培养,离不开教师主动加强与社会之间的联系。近年来,为促进教师由 “经验型” 向“科研型”转化,培养问题意识,各方都在努力。随着科技教育的发展,在线教育模式开始崛起,但许多年纪较大的教师无法灵活运用这些社会资源,与社会脱节。部分教师在教学过程中没有做到理论联系实际,无法跟上知识更新速度。更有一部分教师思想偏激,拒绝教学联系社会,长期保持这种心态,从而形成 “无问题” 状态。当教师思考、能力、联系不够时,就会阻碍问题意识培养。

(四)自身懈怠

教师缺少问题意识,很大一部分原因在于自身。德国教育家第斯多惠说过:“一个思想活跃的人却终身都在孜孜不倦地独立思考,独立研究问题。” 教育本身是一个开放复杂的系统,作为教师很难时刻保持批判的态度,提高主动性。在工作中,烦琐的教课、班级管理、思想教育等工作,让教师很难有机会参加继续教育培训,也忽略了对教学环节的深度思考;在思想上,部分教师在安稳的环境中丧失了主动发现的能力,形成倦怠心理,制约问题意识培养;在生活中,部分教师将教学止于学校,不能进行专业补充与反思,主动性降低,阻碍问题意识培养。

三、协同教育理论下教师问题意识培养的新途径

此前,不少学者分析了教师问题意识培养,许多学者是从教师自身问题着手。崔秀东曾指出:“学习过程中教师要善于融会贯通地运用所学理论知识,内化于心,联系教学实际发现问题,培养敏锐思维,创新教学,做有思想的教育者,培养自我问题意识,不断提升自我。”[5]在协同教育背景下,本文将就如何培养中小学教师的问题意识给出几点新的思路。

(一)师校协同

教师和学校之间存在义务和权利的关系,两者之间关系的处理直接也间接影响着教育主体。首先,教师应理解学校的安排,根据学校计划对自身教育计划做出合理规划。同时,师校要进一步加强交流与合作,总结经验,有效实现教育现代化与科学化发展。其次,教师要在学校制度的约束下,以积极的态度和饱满的热情,投身于教学管理工作,及时发现学校制度中不符合学生能力培养的问题,并进行协同改进,从而提高自己的使命感和主动性。再次,教师要协同安排学校任务和自身教学任务,改变停滞不前的状态,积极思考如何将自身理念与学校教育理念进行融合,并在融合基础上创新培养方案,从而提高自身专业化水平,培养问题意识。

(二)师家协同

教育家苏霍姆林斯基曾说:“只有学校教育而没有家庭教育,或者只有家庭教育而没有学校教育,都不可能完成培养人这一极其艰巨而复杂的任务。” 首先,教师应该努力发挥协调的主动性,使家长与教师从心理上引起重视。其次,教师应让家长明确自己监督的角色,培养孩子的时间意识和自主学习能力。同时,教师应提醒家长在遇到教育问题时,及时与教师进行沟通,不要凭借经验理论产生适得其反的效果。再次,教师应该本着家校协同育人理念,因人而异,采取灵活合理的协同方式,就居家学习情况积极与家长进行全方位沟通。当师家协同合作有机结合,教师就更容易逐步培养问题意识。

(三)师社协同

师社协同是增强教师问题意识的有效方式之一。首先,教师应该建立与社会协同合作的观念,通过社会资源协同,提升自己的问题意识。其次,教师要积极主动吸收社会有效资源,转变 “闭门搞科研” 的思想。再次,教师要时刻关注社会发展趋势,结合自身现状,更新教育理念与教育手段,这样才能转变“无问题”状态,提升专业能力,从而培养问题意识。

结语

教师承担着培养祖国栋梁的重大责任与使命。教师理应结合协同教育理论正确利用学校、家庭和社会资源向学生传授知识和传递正能量理念;同时,教师应改正以往错误的教育观念,捕捉教育教学问题,使其符合发展规律,只有这样,才能逐步培养问题意识。