外宣视域下洛阳非物质文化遗产资源简介英译研究

2020-12-08刘维佳

刘维佳

(洛阳理工学院 外国语学院,河南 洛阳 471023)

根据联合国教科文组织(UNESO)颁布的《保护非物质文化遗产公约》,非物质文化遗产是指被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所,是人类民俗、文化、传统、知识、语言、技艺等各种非物质形式的结晶,是人类智慧的记载和传承,也是历史文明发展的见证和成果[1]。洛阳是华夏文明的重要发祥地,以 “河图洛书” 为代表的河洛文化是中华古文明的重要源头。厚重的历史文化是洛阳最有价值、最具潜力的优势资源,也是最值得向世人展示的宝贵财富。同时,洛阳作为历史旅游城市,每年吸引着上亿的国内外游客前来旅游观光。在国家创新驱动发展战略、“一带一路” 倡议、中国文化“走出去”和洛阳建设中原经济区副中心城市等国家、地方重大战略背景下,如何将历史和文化作为城市及国家外宣的基石传播出去,成为洛阳深化文化建设的首要问题。近年来,洛阳加快构建文化传承创新体系,通过整理翻译洛阳非物质文化遗产资源简介,向世界传播洛阳悠久灿烂的历史文化,构建洛阳城市形象,促进国际文化交流,吸引更多的国外学者和游客学习了解中国文化,从而提升中国的文化自信。

一、洛阳非物质文化遗产资源简介英译的现状及问题

洛阳非遗资源英译简介,是洛阳市历史文化对外传播的重要途径。经调查,洛阳非遗英译文本目前有限的开放性信息资源和翻译过程中出现的诸多误译、漏译等现象,严重影响了国外受众对于洛阳文化的理解和学习,不利于洛阳城市形象的建立以及中西方文化的交流和发展。

(一)洛阳非遗资源简介英译的现状

调查显示,洛阳的非物质文化遗产高度密集,涵盖民间文学、美术、音乐、舞蹈、体育、戏剧、习俗、信仰、传统医药、传统技艺等14 大类。洛阳市非物质文化遗产保护中心通过专家评审、社会公示等程序,于2020 年发布的洛阳市非物质文化遗产名录共包含225 项非遗项目,其中包含国家级项目8 项,省级项目50 项,市级项目167 项。

相较于丰富的非遗资源,关于非物质文化遗产名录的文本和资料数量较少,关于洛阳非物质文化遗产资源简介的英译文本更是寥寥无几。近年来,洛阳市文化广电和旅游局、非遗保护中心对于非遗英译研究的重视不足,缺乏专业的翻译团队从事相关英译研究,导致洛阳非遗的对外宣传落后。2013 年编纂的《记忆洛阳——洛阳市非物质文化遗产资源汇编(2005—2012)》是洛阳迄今为止第一本较为正式且完整的非物质文化遗产资源简介,但此本汇编也只撰写中文讲解部分,缺失英译文本。2019 年发布的《河南省公共服务领域英文译写参考(试行)》文件中,也只是在旅游、体育、餐饮、文化模块中抽取洛阳非遗项目中的个别特色项目进行名称翻译。2019 年7 月,由洛阳市导游协会发起,洛阳市文化广电和旅游局予以批准,并组织专业非遗团队和翻译团队制作印刷中英版《洛阳市非物质文化遗产资源简介》,这是洛阳市首次系统性、专业性地提出编制非遗英译文本。

(二)洛阳非遗资源简介英译存在的问题

非物质文化遗产资源简介英译材料是外国游客了解中国历史和文化的指南,是世界打开中国文旅之程的钥匙。正确精准的非遗术语和简介翻译是文化外宣的关键,有助于目的语读者更好地了解非遗文化。参照洛阳市现有的关于非物质文化遗产简介的英译材料,发现译文中存在很多问题。

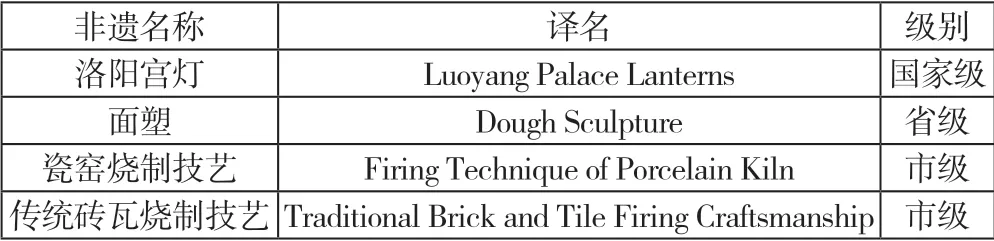

1. 术语表达不统一

洛阳非物质文化遗产名称中存在大量术语在词形和表达上相似的现象,按说英译时其表达方式也应当保持一致。但是,在各版本的洛阳非遗翻译项目中,译后审校环节往往忽略了术语表达的统一,让读者在阅读中产生疑惑,质疑译文的准确性和专业性。如表1 所示,洛阳宫灯和面塑的英译文本中,二者同为手工艺术品,“洛阳宫灯” 译为 “Luoyang Palace Lanterns”,其中“宫灯”使用的是复数;而“面塑” 译为 “Dough Sculpture”,其中 “雕塑” 使用的是单数。同样,在瓷窑烧制技艺和传统砖瓦烧制技艺的译文中,同样都是烧制技艺,“瓷窑烧制技艺” 中翻译为“Firing Technique”,而“传统砖瓦烧制技艺” 中却翻译为 “Firing Craftsmanship”,表达完全不一致。面对此类问题,应当在译后审校中统一术语规范,体现英文翻译的严谨性。

表1 部分洛阳非遗名称英译一览表

2. 逐字翻译遗漏核心信息

在洛阳非物质文化遗产资源简介英译文本中,有时为了遵从源语的统一性,经常出现逐字翻译现象。例如,国家级非物质文化遗产项目“洛阳牡丹花会”,译者将其翻译为 “Luoyang Peony Flower Fair”。字面上貌似每个词条都有翻译出来,却忽略了洛阳牡丹花会的活动核心内容和价值。“洛阳牡丹花会” 已在2010 年11 月,经国务院、国家文化部正式批准升格为国家级节会,同时更名为“中国洛阳牡丹文化节”,是一个融赏花观灯、旅游观光、经贸合作与交流为一体的大型综合性经济文化活动。鉴于其更名和定义,其中“国家级”是“洛阳牡丹花会”的级别体现,传播“文化” 则是牡丹花会的核心内容和主要目的,而原译文遗漏了这两个核心信息点。译者应将其翻译为 “China Luoyang Peony Culture Festival”,既体现洛阳牡丹花会的级别,又打破其原本逐字翻译的模式,凸显其核心内容和举办意义,帮助外国游客更精准地了解洛阳牡丹花会这一国家级非遗项目。

3. 过分意译缺失民族性

根据现有的洛阳非物质文化遗产英译文本,译者在翻译具有民族性的专有名词时,经常过分考虑目的语读者的语言理解,摒弃一切民族性的特色表达。但是,文化是世界性的产物,并不是单一语言所处地区所能涵盖的。非遗文化的传播承载了民族文化记忆,在翻译的过程中,一方面要照顾到目的语读者的理解,让目的语读者感受到中国文化的博大精深;另一方面要将民族性的语言传播给目的语读者,这也是非遗文化不可缺少的一部分[2]。尤其在文化多样性的背景下,很多区域性的语言已被世界所认同。例如,在洛阳非遗项目中的唐三彩的翻译,有些资料将其翻译为 “Tri-colored Glazed Pottery of the Tang Dynasty”。但是,唐三彩在世界享有盛誉,各国游客在学习其文化知识时早已默认用“Tang” 即表示 “Tang Dynasty”。所以,在翻译 “唐三彩” 时直接按照顺序翻译为 “Tang Tri-colored Glazed Pottery” 即可,既能体现文化的民族性和多样性,又能将汉语语言表达传播出去。

二、外宣视域下洛阳非物质文化遗产的英译策略

外宣翻译,顾名思义,就是对外宣传资料的翻译,其中 “外” 指的是翻译文本的传播方向,“宣” 指的是翻译文本的传播目的。外宣文本通过译者的翻译,达到本国的政治、经济和文化等有效地对外宣传的目的。因此,要想实现文化交流的目标,就必须遵循外宣翻译的原则。黄友义先生曾提出外宣翻译需遵循 “外宣三贴近” 原则,即贴近中国发展的实际,贴近国外受众对中国信息的需求,贴近国外受众的思维习惯的原则[3]27-28。因此,在翻译洛阳非物质文化遗产时,译者要时刻把握 “三贴近” 原则,一方面根据译文的受众体,考虑国外受众的思维方式、认知需求、接受程度、表达习惯等,真正做到译文帮助读者阅读和理解;另一方面,要基于中国国情,保留文化的民族性和多样性,在传播过程中,普及汉语表达,让世界广泛了解和学习中国话[4]。基于外宣原则和目的,译者在翻译洛阳非物质文化遗产名录和资源简介文本时,应从以下词、词组和篇章三个层面寻求适合洛阳非遗宣传的翻译策略。

(一)专有名词音译+ 注释

根据搜索并总结归纳洛阳非遗文本的词语特点,发现其中存在大量的中国特色文化专有名词,如“洛神的传说”“百戏”“通背拳”“围棋” 等。在现有译文中,这些文化专有名词的翻译如表2 所示。

表2 部分洛阳非遗专有名词英译一览表

根据表2 中的英译名称,其中 “洛神的传说” 和“百戏”都直接采取专有名词音译的方式,将“洛神” 译为 “Luoshen”,“百戏” 译为 “Baixi”。虽然译文能够体现中国文化的原汁原味,但是忽略了目标语读者的理解和接受程度,国外读者未能从译文本身理解源语所要表达的内涵。而“通背拳”和“围棋” 的翻译,则完全依据国外读者的语言表达和习惯,直接译为 “Tongbei Boxing” 和 “Go”,但是忽略了中华民族文化的特色和独一性,“Boxing” 在字典的专业解释和国外读者的思维理念中指的就是 “拳击” 这种竞技体育,而非遗项目中的通背拳是我国传统武术的一部分,单单从译文中并不能精确体会其奥妙。同样,围棋的译文 “Go” 广泛表示东亚国家双人棋类游戏,并不能体现此处非遗项目的特有性和专一性。因此,在翻译以上文化专有名词的过程中,译者应当采取“音译+ 注释”的方法,将“洛神的传说” 译为 “Legend of Luoshen (The Mythological Goddess of the Luo River)”,将“百戏”译为“Baixi (Acrobatics)”,将“通背拳” 译为 “Tongbei Quan (Boxing)”,将 “围棋” 译为 “Weiqi (Go)”。这样,既可以保留中国文化的传统风味,让读者领略本土文化,学习中国语言;又站在读者的角度加以注释,帮助其阅读和理解,促进文化的对外传播,达到外宣目的[5]。

(二)同形同义词组直译+ 搜索查证

在洛阳非遗项目名称中,也大量存在同形同义词组,如 “梅花玉雕制工艺” 和 “瓷窑烧制技艺” 中“工艺”“技艺” 属于同义词组,若直接使用直译将其译为 “Technology”,字面上看确实无实质性错误,但事实上其属于两种不同范畴的概念。面对这种情况,译者在翻译过程中,不能一味使用直译的方式,忽略其差异性,而要先理解这些项目的具体含义和所属领域,再使用大类检索的方法,将检索词与检索词所属的行业、学科、功用的类别范畴词一起检索。通过网络资料等搜索,“梅花玉雕制工艺” 中的“工艺” 特指匠人雕刻的手工艺,所以在翻译时更多使用“Craftsmanship”;“瓷窑烧制技艺”中的“技艺” 则着重强调瓷窑在烧制过程中使用的特有技术,所以译为 “Technique” 较为合适。同样,非遗项目 “青铜器制作技艺” 和 “真不同洛阳水席制作技艺” 中都有同形词组 “制作技艺”,在翻译过程中,译者很容易就都直译为 “Production Technique”,无法体现这两种非遗项目所属范畴的差异性。因此,译者应使用模糊检索的方式,利用电子词典等工具先翻译后检索,深入阅读、求证,看是否符合目的语的表达。经查证,外文网站上广泛使用 “Making Technique” 表示器物的特殊制作方法,常用 “Cooking Technique” 着重强调食品独有的烹饪技艺。因此,在翻译洛阳非遗项目过程中,使用直译与搜索查证相结合的方法更为贴合其源语的含义,也更为符合读者的语言习惯,促进非遗文化的有效传播[6]。

(三)抽象性篇章意译+ 编译

文化是智慧群族的一切群族社会现象与群族内在精神的既有、传承、创造、发展的总和。非物质文化遗产不仅体现了一个地域的风俗人情、物质特产,而且更是一种文化现象的缩影。洛阳非遗项目简介的篇章中存在大量有关洛阳传统习俗、宗教信仰、风土人情等方面的抽象概念和描述。在阅读过程中,目的语读者很难在短时间内仅仅通过译者的直译领悟其文化奥义。例如,市级非遗项目 “牡丹传说” 的介绍中有以下一段文字描述:“牡丹仙子的传说在洛阳主要流传有武皇贬牡丹。《食物纪原》记载:武皇于冬日间,要游上苑,道:‘明朝游上苑,火速报春知。花须连夜发,莫待晓风吹。’百花不敢违抗,一夜发蕊开花。次日驾幸上苑,只见千红万紫,芳菲满目,独有牡丹有些志气,不肯奉承女主。武则天大怒,贬牡丹于洛阳。谁知,牡丹喜爱邙山土质,一入新土,即扎根发芽,来年春天,满山翠绿,百姓家见牡丹漂亮,家家移种,户户育植。牡丹仙子看到洛阳人这样喜欢自己,也非常高兴,一到春天,遂株株怒放,千姿百态。” 篇章中使用大量抽象意象的文言文表达,阻碍了读者的阅读和理解,如若直接使用直译的方式进行英译,一方面无法将深奥的文言文叙述文体的源语信息清晰明了地传达给目的语读者;另一方面,也忽略了读者的认知需求和兴趣,没有考虑读者对于中国传统历史文学的理解程度,从而导致部分信息无效传播。因此,在翻译过程中,译者要结合外国读者的兴趣需求,站在读者的角度,首先自身对中文文本进行阅读理解,找到核心信息和关键点;其次,通过意译和编译的翻译方法提炼 “牡丹传说” 中的核心故事和信息,以生动、形象且易懂的语言表达满足国外读者对于“牡丹传说” 的认知需求,扫除对于抽象表达的阅读障碍[7]。

洛阳非物质文化遗产的英译对于中国历史文化的对外传播有着十分重要的作用和意义。译者在翻译非遗项目的过程中应遵循外宣原则,一方面要考虑到目的语读者对于非遗文化的兴趣爱好、认知需求、思维表达和理解接受程度;另一方面要贴近中国国情,向世界弘扬民族语言和文化[8]。综上所述,外宣视域下的洛阳非遗简介通过使用 “专有名词音译+ 注释”“同义词组直译+ 搜索查证” 和 “抽象性篇章意译+ 编译” 的翻译策略,将洛阳的城市名片传递到世界各地,加快中国文化“走出去”的步伐,让世界人民了解中华民族灿烂的历史文明。