主体功能区视角下的生态补偿研究

——以湖北省为例

2020-12-07王雯雯张利国张红伟刘寒寒

王雯雯,叶 菁,张利国,魏 超,张红伟,刘寒寒

1中国地质大学(武汉)公共管理学院,武汉 430074

2湖北省地质科学研究院,武汉 430034

3南宁师范大学自然资源与测绘学院,南宁 530001

4湖北大学政法与公共管理学院,武汉 430062

主体功能区是基于区域资源环境承载能力、现有开发强度、未来发展潜力以及提供主体产品的类型为基准划分的高效、协调和可持续的省域国土开发空间结构。各类主体功能区,在全省经济社会发展中具有同等重要的地位,只是主体功能不同,开发方式不同,发展的首要任务不同,支持的重点不同,对重点生态功能区主要支持生态环境保护和修复,对农产品主产区主要支持农业综合生产能力建设,对重点开发区主要支持其集聚经济和人口。

主体功能区作为统筹区域发展的国家战略,是加强国土空间治理的重要手段,但在一定程度上也会带来某些区域外部性问题[1],如为保护生态环境、保障粮食安全,重点生态功能区和农产品主产区损失了快速发展经济的机会,加大了与重点开发区之间的经济社会发展差距,造成公平与效率的失衡。而生态补偿借助市场、经济和政策等手段[2],是协调区域经济社会发展与生态环境保护矛盾的有效手段、实现脱贫攻坚与生态文明建设“双赢”的重要途径[3],对于助力精准扶贫,推进乡村振兴,促进区域协调发展,解决我国现阶段发展不平衡不充分问题具有重要意义,近年来得到了国内外学者的广泛关注。

国外学者对于生态补偿的早期研究主要集中于补偿意愿[4]、补偿时空配置[5]等方面,近年来则侧重于生态补偿制度及其公平性[6]、生态补偿的市场机制[7]与生物多样性补偿[8]等人文、经济方面。生态补偿实践方面,主要开展了针对海湾环境[9]、森林资源[10]、生物多样性[8]、种群栖息地[5,11]的生态服务付费试点工作。我国生态补偿经过20多年的发展,在理论研究和实践探索上都有了显著的发展。理论方面,生态补偿内涵已从生态学领域发展到社会经济领域、法学领域[12]。 研究对象涉及流域[13⁃14]、森林[15⁃16]、耕地[17]、草原[18]、湿地[19⁃21]等众多主体。从研究尺度来看,涉及全国[2]、省[22⁃23]、市[24]、重点生态功能区[25⁃26]、集中连片重点贫困区[27]、西北生态脆弱区[28]及南水北调中线水源区[29]等较大空间尺度的典型区域。从研究内容来看,涵盖了生态补偿的概念内涵[12]、政策立法[30]、方式途径[31]、支付次序[25]、补偿标准[22,32]。从研究方法来看,多采用生态足迹法、市场价格法、机会成本法、条件价值法、环境偏好显示法和替代花费法等核算生态补偿额度[33]。实践方面,我国已针对退耕还林还草工程、流域综合治理、森林资源、矿产资源等领域开展了生态补偿实践[12]。

综上所述,国内外关于生态补偿的研究成果虽然较为丰富,但至今尚未形成完善的生态补偿研究体系,实践层面也处于探索阶段。国内针对主体功能区生态补偿的研究也主要停留在理论层面,如主体功能区生态补偿的内涵与特征、理论基础与基本原则、补偿模式[34]等。例如,任世丹[35]论证了重点生态功能区生态补偿的正当性;郭培坤和王勤耕[36]从环境政策目标、政策手段、政策保障三个层面构建了主体功能区环境政策体系框架。在湖北省主体功能区生态补偿研究方面,孙璇等[25]虽从生态损益视角提出了主体功能区生态补偿支付次序优先度模型,但其研究尚未考虑农产品主产区的生态补偿问题。基于此,本研究在科学假设的前提下,根据“谁受益,谁补偿”、“谁污染、谁付费”的原则,从主体功能区视角出发,综合考虑重点生态功能区、农产品主产区和重点开发区,在测算湖北省生态系统服务价值的基础上,界定生态受偿与补偿支付主体,确定生态受偿与补偿支付等级与次序,以期为省域内生态补偿机制的完善提供理论依据,助力精准扶贫与乡村振兴。

1 研究区概况及数据来源

1.1 研究区概况

湖北省地跨东经108°21′42″—116°07′50″、北纬29°01′53″—33°06′47″,地处我国中部腹地,长江中游,洞庭湖以北,位于我国地势第二级阶梯和第三级阶梯的过渡地带,地势大致为东、西、北三面环山,中间低平。东邻安徽,西连重庆,南界江西、湖南,北与河南毗邻,西北与陕西接壤。东西长约740 km,南北宽约470 km。全省国土总面积18.59×104km2,占全国总面积的1.94%,有12个省辖市、1个自治州、38个市辖区、24个县级市(其中3个省直管市)、38个县、2个自治县、1个林区。截止2016年年末,湖北省常住人口总数为5885万人,GDP值达32297.91亿元。

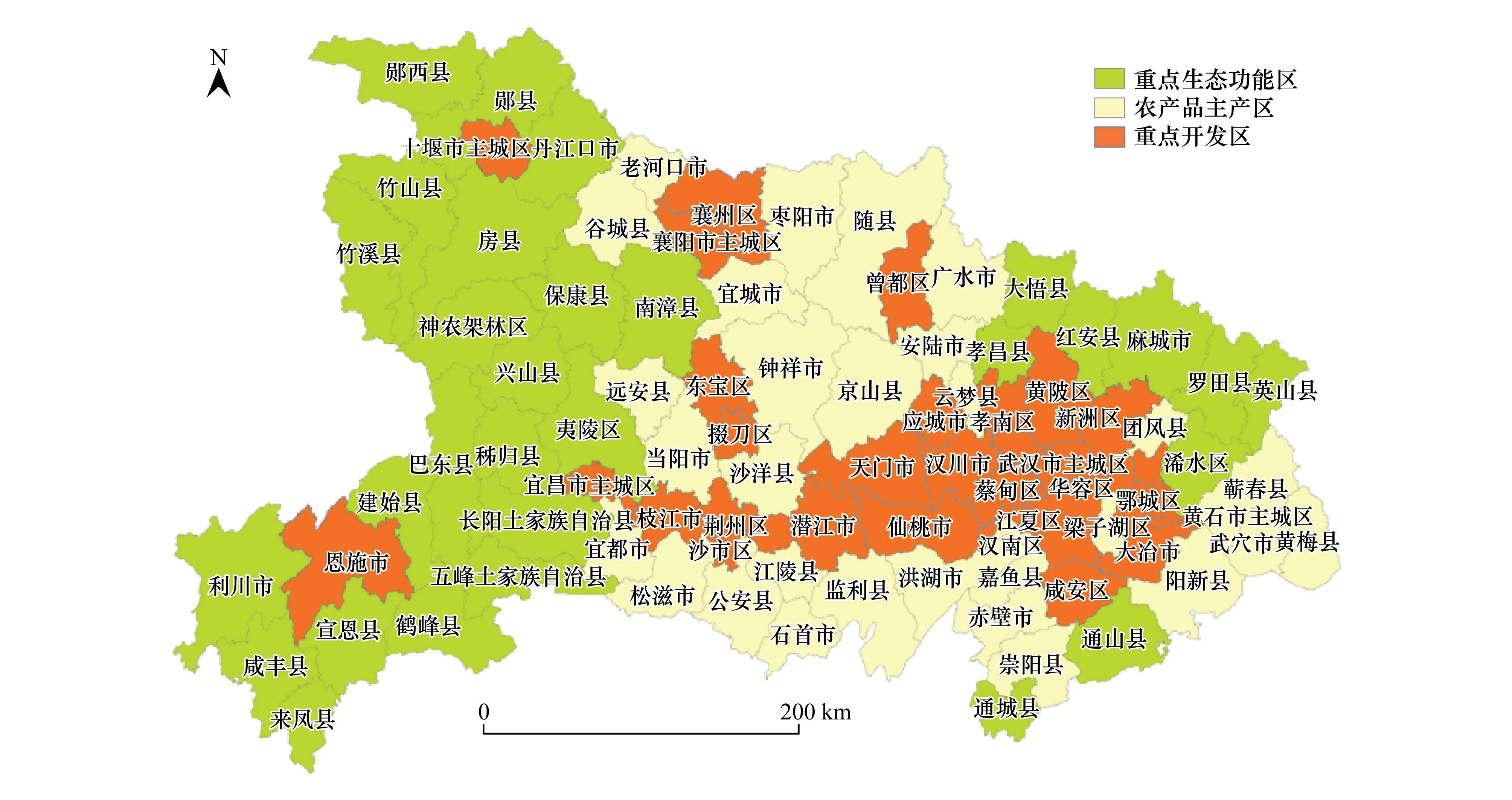

根据湖北省主体功能区规划,湖北省重点生态功能区主要包括秦巴生物多样性生态功能区、三峡库区水土保持生态功能区、大别山水土保持生态功能区、鄂东南幕阜山区以及武陵山区生物多样性与水土保持生态功能区的30个县(市、区)。农产品主产区主要包括黄(石)鄂(州)黄(冈)农产品主产区、孝(感)荆(门)农产品主产区、襄(阳)随(州)农产品主产区、宜(昌)荆(州)农产品主产区和咸宁农产品主产区,涉及29个县(市、区)。重点开发区共包括44个县(市、区),其中,省级层面重点开发区域包括7个地市州共16个县(市、区);国家层面重点开发区域包括9个地级市共28个县(市、区),主要位于武汉城市圈的核心区域。考虑到研究的科学性和可操作性,本研究将武汉市、襄阳市、宜昌市、黄石市的主城区各区分别合并,44个重点开发区合并为30个。其空间分布如图1所示。?

图1 湖北省主体功能区空间分布Fig.1 Spatial distribution ofmain functional areas in Hubei Province

1.2 数据来源

本研究所用数据主要包括土地利用数据、社会经济数据、湖北省主体功能区划数据、国家基础地理信息数据等。其中,土地利用数据主要来源于中国科学院资源环境数据中心,分辨率为30 m;社会经济数据主要来源于《中国农产品价格调查年鉴》(2017年)、2017年湖北及各地州市统计年鉴、《湖北省主体功能区规划》;省、市、县界取自国家基础地理信息中心的1∶400万GIS数据库。由于我国土地资源分类标准不统一,生态系统服务总价值、市场价值与非市场价值核算时主要参考中国科学院土地资源分类系统[37],兼顾其他分类标准,确定了耕地、林地、草地、水域、建设用地及未利用地6种土地利用类型。

2 研究方法

2.1 生态系统服务价值核算

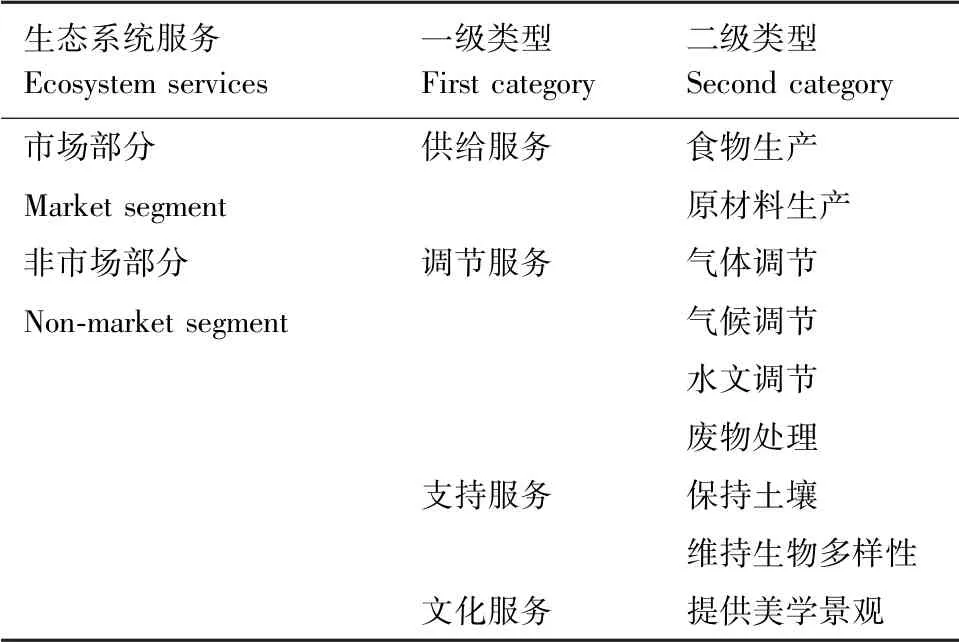

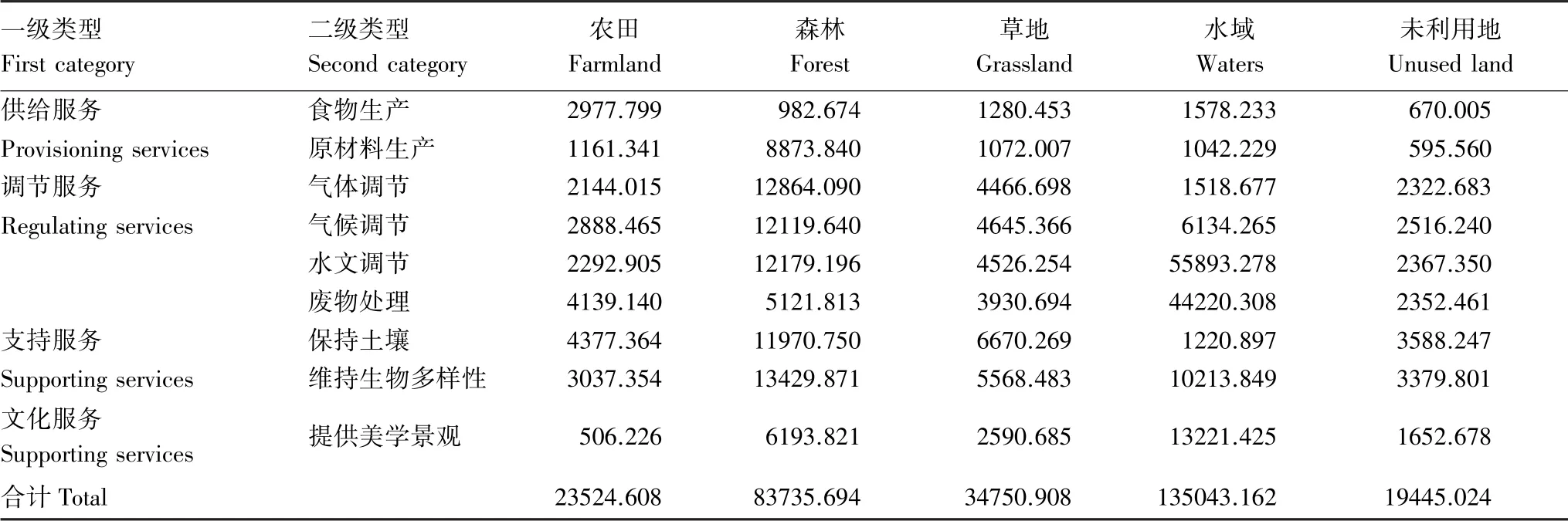

生态系统服务价值的市场部分是指某种生态系统服务在市场机制中的交换价格,如提供食物和原材料的供给服务;生态系统服务价值的非市场部分则是指对人类起着极其重要的作用,但在市场机制中又无法得到体现的价值,如调节服务价值、支持服务价值、文化服务价值[22]。根据已有研究[23],将生态系统服务价值的市场部分与非市场部分做如下划分,见表1。

生态系统服务价值的市场部分已经在市场机制运行中直接转化为货币,为区域经济社会发展做出了贡献,因此在确定生态受偿与补偿支付优先级时,只取其中的非市场价值部分。

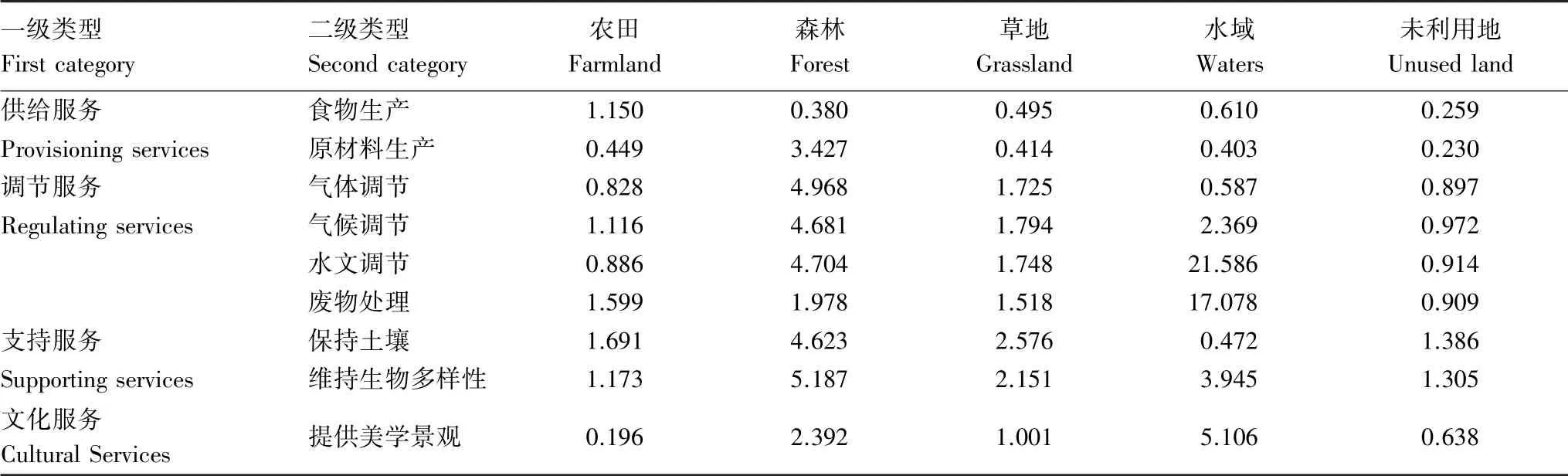

湖北省作为中国的“鱼米之乡”,是全国重要的商品粮棉油生产基地,因此以粮食产量为基准进行生态系统服务价值当量的修订,能够较好地综合分析湖北省生态系统提供的服务。本研究选取2000—2016年湖北省粮食作物的相关数据,计算得到湖北省2000—2016年平均粮食产量为5629.88 kg/hm2,为同期全国平均粮食产量4893.66 kg/hm2的1.15倍,生态系统区域修订系数为研究区单位面积粮食作物的产量与全国单位面积粮食作物产量的比值,即湖北省生态系统服务价值的修订系数为1.15。修正得出湖北省单位面积生态系统服务价值当量(表2)。

表1 生态系统服务价值市场部分与非市场部分划分Table 1 Division ofmarket part and non⁃market part of ecosystem service value

表2 湖北省单位面积生态系统服务价值当量Table 2 Ecosystem service equivalent value per unit area in Hubei Province

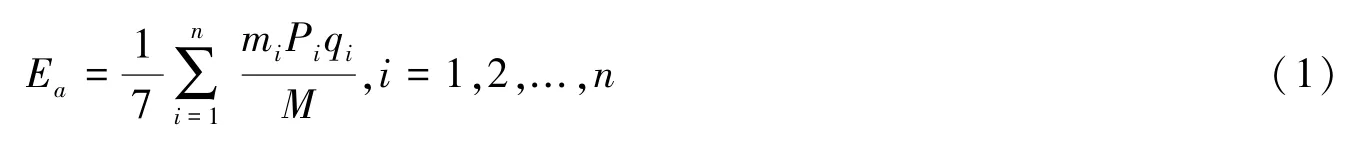

根据谢高地等[38]提出的“中国生态系统单位面积生态服务价值当量”,依据湖北省社会经济发展状况,对单位面积农田每年自然粮食产量的经济价值进行修正[39],修正公式如下:

式中,Ea为单位农田生态系统提供生产服务功能的经济价值(元/hm2);i为作物种类(本研究选取湖北省主要粮食作物稻谷、小麦、玉米);mi为第i种粮食作物面积(hm2);Pi为第i种粮食作物全国平均价格(元/kg);qi为第i种粮食作物单产(t);M为粮食作物总面积;n为粮食作物种类。

粮食单价按照2016年国家发展和改革委员会网站(http://www.ndrc.gov.cn/)发布的稻谷最低收购价2.83元/kg计算。由公式(1)得出湖北省单位面积农田自然粮食产量的经济价值为2589.39元/hm2,进而根据表2得出湖北省不同生态系统服务的价值系数表(表3)。

依据表2,根据以下公式[40]计算各县域生态服务总价值、市场价值与非市场价值。式中,ESV为各县域的生态系统服务价值;Ak为第k类型土地的面积;Vkf为第k类型第f项服务单位面积的服务价值。

表3 湖北省不同生态系统服务价值系数表/(元/hm2)Table 3 Table of value coefficient of different ecosystem services in Hubei Province

2.2 生态受偿与补偿支付主体界定

根据湖北省主体功能区规划,重点生态功能区与农产品主产区属于限制开发区域。其中,重点生态功能区的主体功能是生态环境价值,其为保障向外提供生态产品和服务的数量与质量,很大程度上牺牲了自身发展权;同时,也不同程度地受到重点开发区排放的f各类污染物的负面影响,导致生态环境受损[25]。农产品主产区的主体功能是粮食安全保障价值,在提供农业生产保障的同时,兼有生态安全维持和社会生活保障等多种功能[41],是区域社会经济发展的基础保障[42]。为保障国家粮食供给安全,我国限制在农产品主产区进行大规模、高强度工业化城镇化开发,农产品主产区因此损失了快速发展经济的机会,故在生态补偿实践中也应受到足够重视,得到合理补偿。然而,现有针对主体功能区生态补偿的研究大多关注重点生态功能区的受偿问题以及重点开发区支付补偿的问题,未考虑农产品主产区的生态补偿问题[25]。因此,重点生态功能区与农产品主产区都应是被补偿的对象。而重点开发区的主体功能则是发展经济和集聚人口、城镇与产业,是主要的生态服务输入地,作为经济率先发展和经济快速增长区域,有责任、有义务,更有能力帮助重点开发区与农产品主产区,应是生态补偿资金的提供者[34]。

综上所述,根据“谁受益、谁补偿”、“谁污染、谁付费”的原则,本研究设定湖北省30个重点生态功能区和29个农产品主产区为生态补偿受偿区域,30个重点开发区为提供补偿区域。

2.3 主体功能区生态受偿或提供补偿优先级划分

根据前述原则,立足于湖北省主体功能区划,本文采用王女杰等[23]提出的“生态补偿优先级(ECPS)””分别衡量重点生态功能区和农产品主产区内各县(市、区)的生态受偿情况,以及重点开发区内各县(市、区)的补偿支付情况。为便于区分和理解,本文进一步将其定义为“生态补偿指数(ECI)”计算公式为:

ECI=VALN/GDPN(3)

式中,ECI为生态补偿指数;VALN为单位面积生态系统非市场价值;GDPN为单位面积地区生产总值。如果研究区的生态补偿指数较大,说明该区域支付生态补偿后对其经济状况影响较大,支付生态补偿资金将花费较多代价;反之,则说明该区域支付生态补偿后对其经济状况影响较小,应当率先支付生态补偿资金。对于生态受偿区域(重点生态功能区和农产品主产区)而言,ECI表示获得补偿的迫切程度,ECI越大,越需要优先得到补偿,受偿的等级也就越高(受偿等级最高为一级);ECI越小,接受生态补偿的迫切性越低,那么接受补偿的次序越靠后,受偿的等级也就越低(受偿等级最低为五级)。反之,对于生态支付区域(重点开发区)而言,ECI表示支付补偿或提供补偿的优先次序,ECI越小,则越需要优先履行生态补偿的义务,支付补偿的次序就越靠前,支付补偿的等级也就越高(支付等级最高为一级);ECI越大,则支付补偿的次序越靠后,支付补偿的等级也就越低(支付等级最低为五级)。

在此基础上,通过自然断点法分级方法,对重点生态功能区和农产品主产区的生态受偿优先级、重点开发区的补偿支付优先级进行划分。

3 结果与分析

3.1 湖北省县域生态系统服务价值

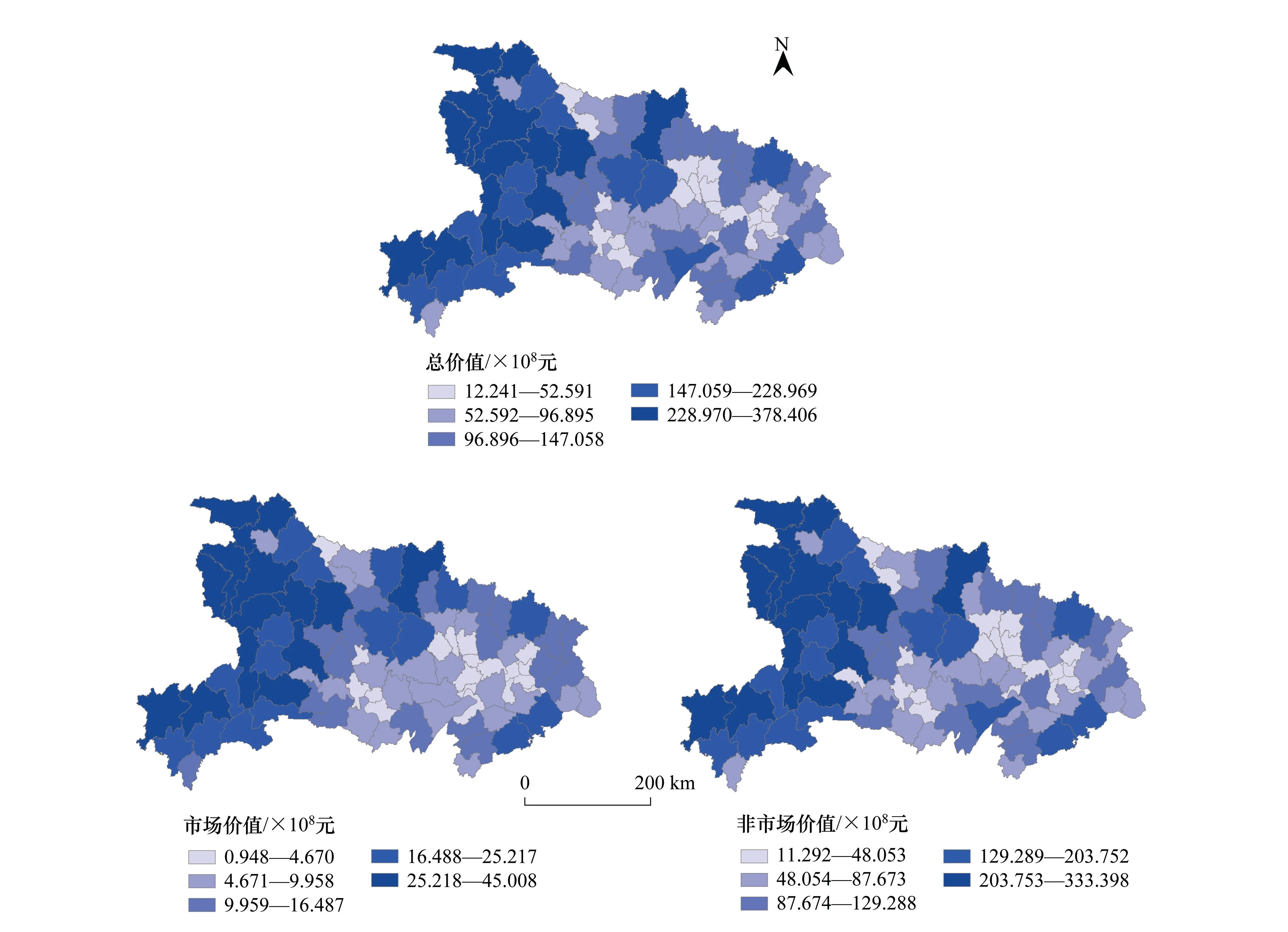

由公式(2)得到湖北省各县域2016年的生态系统服务总价值、市场价值和非市场价值,利用ArcGIS软件的自然断点法分级方法,对89个县(市、区)的生态系统服务价值进行聚类分析,得到湖北省各县的生态系统服务总价值、市场价值及非市场价值分布图(图2)。

图2 湖北省各县域生态系统服务价值分布图Fig.2 Distribution of ecosystem service value of countries in Hubei Province

由图2可以看出,湖北省生态系统服务总价值、市场价值和非市场价值在空间分布上具有相似性,总体上呈现出“西部高,东中低”的格局。高值区多集中于湖北省重点生态功能区和农产品主产区,如秦巴生物多样性生态功能区的房县、神农架林区等,武陵山区生物多样性与水土保持生态功能区的利川市,三峡库区水土保持生态功能区的夷陵区、长阳土家族自治县,襄随国家层面农产品主产区的随县以及孝荆国家层面农产品主产区的钟祥市等,这些县(市、区)是典型的高“生态输出”地区;低值区多集中于湖北省重点开发区,如武汉市主城区、黄石市主城区、汉南区、黄州区、沙市区、掇刀区、华容区等。一方面,这些地区固有生态价值较小;另一方面这些地区多处于武汉城市圈核心区域,人口经济密集,是落实国家促进中部地区崛起战略和全省“两圈一带”战略、促进区域协调发展的重要支撑点,是承担湖北省资源开发和重工业生产的重要区域,属于典型的高“生态消费”地区。

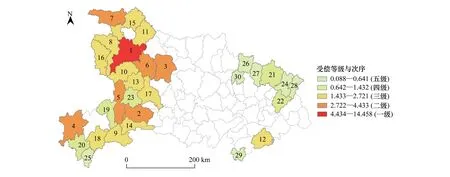

3.2 重点生态功能区生态受偿优先级

根据公式(3),得到湖北省30个重点生态功能区的生态受偿优先级,其空间分布情况见图3。根据图3可以看出,30个重点生态功能区生态受偿等级分为五级,总体呈现出“西高东低”的空间分布格局。其中,房县的生态补偿指数高达14.458,为第一生态受偿区;长阳土家族自治县、南漳县等6个县(市、区)属二级受偿区域;竹山县、鹤峰县等11个县(市、区)属三级受偿区域。这18个县(市、区)均为革命老区,鹤峰县、神龙架林区等13个县(市、区)为国家级或省级贫困县,长阳土家族自治县、巴东县、鹤峰县、五峰土家族自治县、宣恩县5个县还是少数民族聚居区。一方面,这些地区森林面积广阔,生态系统服务价值巨大;另一方面,这些地区大多位于我国集中连片贫困区(秦巴地区、武陵山片区),经济发展缓慢,贫困程度较深。建始县、咸丰县等5个县(市、区)属四级受偿区域;通城县、孝昌县等7个县(市、区)属五级受偿区域。虽然这些地区大多数为国家级贫困县,但较前三个级别的18个生态受偿区域而言,这些地区森林面积较小,生态系统非市场价值相对较小,加之其经济发展状况相对较好,因此其生态受偿优先级总体靠后。

图3 湖北省重点生态功能区生态受偿优先级示意图Fig.3 Schematic diagram of the priority of ecological com pensation in key ecological functional areas in Hubei Province

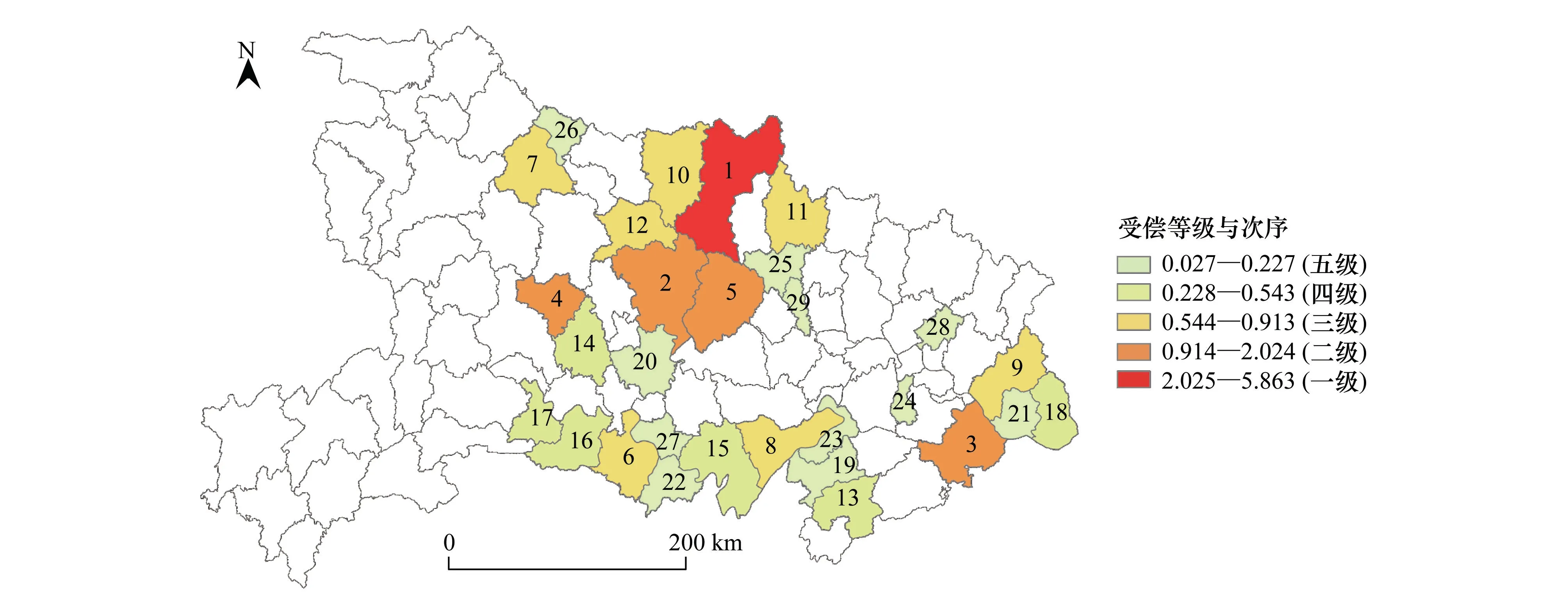

3.3 农产品主产区生态受偿优先级

根据公式(3),得到湖北省农产品主产区生态受偿等级与次序,其空间分布情况见图4。根据图4可以看出,29个农产品主产区生态受偿优先级总体分为五级,其中,随县为生态受偿一级区域;钟祥市、阳新县等4个地区属于生态受偿二级区域;公安县、谷城县等7个地区属于生态受偿三级区域;崇阳县、当阳市等6个地区属于生态受偿四级区域;赤壁市、沙洋县等11个地区则为生态受偿最末一级地区。随县既是29个农产品主产区中单位面积生态系统服务非市场价值较高的地区,又是29个农产品主产区中地均GDP最低的地区,故生态受偿优先级最高。29个农产品主产区绝大多数地区为革命老区,阳新县和蕲春县还是国家级贫困县,为保障国家粮食供给安全,限制进行大规模、高强度工业化城镇化开发,损失了快速发展经济的机会,在生态补偿实践中,理应受到足够的重视,得到合理的补偿,以使其着力保护耕地,稳定粮食生产和供给,大力发展现代农业,助力精准扶贫,带动乡村振兴。

图4 湖北省农产品主产区生态受偿优先级示意图Fig.4 Schematic diagram of the priority of ecological com pensation in major production regions in Hubei Province

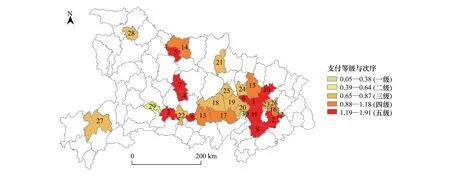

3.4 重点开发区补偿支付优先级

根据公式(3),得到湖北省重点开发区的补偿支付等级与次序,其空间分布情况见图5。根据图5可以看出,30个重点开发区的补偿支付优先级总体分为五级,呈现出“东先西后”的空间分布格局。其中,黄石市主城区、华容区、黄州区、武汉市主城区等11个县(市、区)属于支付补偿一级区域,需优先支付补偿资金;宜昌市主城区、孝南区等6个县(市、区)属于支付补偿二级区域;咸安区、天门市等11个地区属于支付补偿三级区域;东宝区属于支付补偿四级区域;恩施市则可最后支付补偿。由此可见,在生态补偿支付实践中,国家层面重点开发区(如武汉市中心城区)应先于省级层面重点开发区(如恩施市)。这与各重点开发区的社会经济发展状况密切相关,鄂东地区武汉城市圈属于国家层面重点开发区,是全国重要的综合交通枢纽、科技教育以及钢铁、汽车基地,中部地区信息产业、科技创新基地和总部经济中心、对外交流中心、现代服务业中心,也是长江中游地区最大的先进制造业基地、高技术产业的研发和产业化基地,社会经济发达,最先支付补偿;鄂中江汉平原西部及其以北地区生态系统服务价值居中,经济发展水平低于高速发展的鄂东地区,补偿支付其次;鄂西地区的恩施市是全省重要的绿色产业基地、民俗文化生态旅游基地,它既是30个重点开发区中单位面积生态系统服务非市场价值极高的地区,同时也是其中地均GDP最低的地区,故补偿支付最后。

图5 湖北省重点开发区补偿支付优先级示意图Fig.5 Schematic diagram of the priority of compensation payment in key development zones in Hubei Province

4 结论与讨论

4.1 结论

本文在测算湖北省生态系统服务价值的基础上,界定生态受偿与补偿支付主体,在省域范围内初步确定了重点生态功能区、农产品主产区的生态受偿优先级,以及重点开发区的补偿支付优先级。主要得出以下结论:

(1)湖北省生态系统服务总价值、市场价值和非市场价值在空间分布上具有相似性,总体上呈现出“西部高,东中低”的格局,高值区多集中于重点生态功能区和农产品主产区,低值区多集中于重点开发区。

(2)湖北省30个重点生态功能区生态受偿等级总体分为五级,呈现出“西高东低”的空间分布格局。其中,房县为第一生态受偿区;长阳土家族自治县、南漳县等6个县(市、区)属二级受偿区域;竹山县、鹤峰县等11个县(市、区)属三级受偿区域;建始县、咸丰县等5个县(市、区)属四级受偿区域;通城县、孝昌县等7个县(市、区)属五级受偿区域。

(3)湖北省29个农产品主产区生态受偿优先级总体分为五级,其中,随县为生态受偿一级区域;钟祥市、阳新县等4个地区属于生态受偿二级区域;公安县、谷城县等7个地区属于生态受偿三级区域;崇阳县、当阳市等6个地区属于生态受偿四级区域;赤壁市、沙洋县等11个地区则为生态受偿最末一级地区。

(4)湖北省30个重点开发区补偿支付优先级总体分为五级,呈现出“东先西后”的空间分布格局。其中,黄石市主城区、华容区、黄州区、武汉市主城区等11个县(市、区)属于支付补偿一级区域,需优先支付补偿资金;宜昌市主城区、孝南区等6个县(市、区)属于支付补偿二级区域;咸安区、天门市等11个地区属于支付补偿三级区域;东宝区属于支付补偿四级区域;恩施市则可最后支付补偿。在生态补偿支付实践中,国家层面重点开发区应先于省级层面重点开发区。

4.2 讨论

在国家推进主体功能区规划战略的背景下,本研究从湖北省主体功能区划视角出发,将县级行政单元作为生态受偿与补偿支付对象的空间尺度,综合考虑不同主体功能区各县级行政单元生态系统服务价值的大小及社会经济发展状况,以此确定生态受偿与补偿支付的优先级别与次序,为省域内生态补偿实践提供了新思路,为生态补偿政策的制定完善提供了参考依据。

虽然对谢高地等[38]提出的“中国生态系统单位面积生态系统服务价值当量”进行了修正,但是由于数据资料的限制,未能完全解决不同价值评估对象生态服务价值的空间异质性问题,在今后的研究中将进一步探讨。同时,不同主体功能区之间的补偿与受偿问题非常复杂,本研究仅对不同主体功能区的受偿或补偿等级与次序进行了探索,补偿方式、补偿额度及如何根据生态系统服务价值的供求关系开展针对性补偿等问题都有待下一步深入研究。

在省域生态补偿实践中,生态受偿级别较高的重点生态功能区有能力提供更加高质量、高附加值的生态产品,因此需加大投资力度,重点用于加强这些区域生态产品生产能力的建设,增强环境竞争力,促进区域经济发展,减少对财政转移支付的依赖;生态受偿级别较低的重点生态功能区生态受损或退化的风险较大,应加大均衡性转移支付力度,实施保护修复工程,重点用于生态修复与环境保护,维护生态系统稳定;同时,应在重要生态功能区的生态环境敏感区、脆弱区等区域划定生态红线,构建以“四屏两带一区”为主体的生态安全战略格局。同时,可设立专门的生态补偿基金管理机构,每年由重点开发区缴纳占其GDP一定比例的生态补偿基金,用于解决重点生态功能区的民生改善、区域发展和生态保护问题,支持农产品主产区的优势特色产业和板块基地建设。