古人如何点灯

2020-12-04础德

础德

自从发现了“钻木取火”这个大自然的奥秘,人类便结束了黑暗史。但是在1879年爱迪生发明电灯之前的千百年,中国古人又是怎样照明的呢?

古代百姓点油灯

点灯点的是何物?说起中国古代的照明工具,第一个想到的就是油灯。《楚辞》中有“兰膏明烛,华容备些”之句,说明战国时代就有油灯。当时油灯的燃料是动物油脂,原材料有限,注定只能为少数人享用。奢侈一些的,还可以在油脂中加入香料,燃烧时伴有袅袅清香,遮住油脂燃烧散发出的难闻气味儿。后来发展到植物油脂,这虽比动物油脂资源多,使用人群扩大了,但仍然普及不到普通民众,穷人就更别奢望了。就像匡衡、车胤、孙康这些好学却穷得点不起灯的人,只能靠各种奇葩办法来照明,为自己换取夜里读书时间,如匡衡“凿壁偷光”蹭邻家灯火;车胤用纱布做口袋捕捉萤火虫来聚光照明;孙康借雪的反光来读书。

普通百姓点灯燃不起动物油脂,用的是植物做的灯芯,取材较为广泛。汉代以前是点柴禾照明。到了汉代,灯芯大都是麻秸等硬纤维。《齐民要术》里提到过“苴麻子”是“捣治作烛”的材料。古代名著《儒林外史》中的明代吝啬鬼严监生临死都不忘提醒家人:灯里点的是两茎灯草,太浪费啦!可见到了明代还是燃灯草芯。

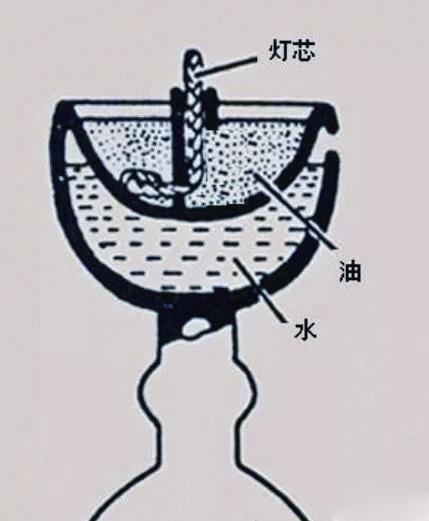

為了节省照明费,老百姓开始追求“省油灯”。这种灯出现在宋代,原理很简单,就是在灯盏里放水,灯燃烧时产生的热量会通过灯体传递到水中,水受热蒸发,从而将热量带走,灯盏的温度和灯油蒸发的速率也因此降低,以此达到省油的目的。

古代点灯用的火折子能够一吹即燃

看过古装剧的人都知道,古代点灯用的是“火折子”,每次看到他们把火折子拿出来一吹就能燃起火焰,这究竟是什么原理呢?火折子其实跟我们现在的打火机的作用相似。它是用纸卷起来的一个小纸筒,在制作的时候要卷得十分紧密,然后用火把纸筒点燃后再吹灭,最后用盖子盖起来。这个时候一定注意得留些缝隙,这样才能够保证被吹灭的纸筒上面还留着一些火星,就是因为这些火星才能够使火折子很容易再次燃烧起来,仅仅只吹一口气而已。当然这种火折子是平常人家都能够用得起的东西。

这么方便的火折子,究竟是什么原理呢?用我们现代的话来说就是复燃,将已经在燃烧的东西与空气隔绝开来,就能够达到那种不燃也不灭的状态,再次遇到空气的时候就会复燃起来,其中最重要的也就是隔绝空气,我们现代很多实验都会用到这种原理。

古人点蜡烛比油灯更贵

实际上,中国人使用蜡烛的历史可以追溯到汉代时期。当时的蜡烛跟今天不太一样,今天的蜡烛由石蜡制成,是石油工业的产物,纯度高,燃烧稳定且价格便宜。古代的蜡烛原料是蜂蜡和动物油脂混合而成,燃烧不稳定,烟味特别重,还会散发出难闻的气味。

到唐代时,蜡烛仍是贵族高官才使用的奢侈品,一般平民可消费不起。因此,燃烛也是唐朝人炫富的一种方式,如“杨国忠每家宴,使每婢执一烛,四行立,呼为烛围”。到了宋代,蜡烛才成为普通的商品,开始进入一般士庶家庭。

宋代蜡烛携带、使用都方便,燃烧时间较长,亮度大于油灯。北宋开初的“烛影斧声”之谜中就有蜡烛的身影。这时的蜡烛是白蜡做的,取自蜡虫的分泌物,而且是中国特产,所以被称为“中国蜡”。白蜡的优点是可塑性强,又有一定硬度。蜡烛可以做得长长的,中间有烛芯。成亲时点的那种细长“花烛”可以让洞房充满情趣。那么宋代的蜡烛价钱几何呢?宋史学者程民生教授的《宋代物价研究》收录了一则蜡烛价格信息:据《宋会要辑稿》,宋神宗年间,朝廷给予官员的奠仪包括“秉烛每条四百文,常料烛每条一百五十文”,可知宋代每根蜡烛的价格为150~400文不等,相当于一名城市下层平民两三天的收入。不过,宫廷的蜡烛制作豪华,用料精细,无疑偏贵。坊间民用蜡烛的价钱应当不会这么高。普通大众使用的是20文一根的蜡烛,用白桦树皮裹着蜡油做的。

不过,点蜡烛的成本还是高于点油灯,一名南宋读书人“每夜提瓶沽油四五文,藏于青布褙袖中归,燃灯读书”,彻夜点灯,也才耗油四五文钱。而通宵点烛,少说要3~5根蜡烛,即需要支出50~90文钱,是油灯成本的10~20倍。

因此,北宋名臣寇准好奢华,家中不点灯,专点烛,便被欧阳修视为“可以为戒”的不良生活作风。

“灯”字的由来

古人用什么器皿来盛放灯油和灯芯呢?人们找来找去,一种名叫“豆”的器皿脱颖而出。“豆”本是用来装食物的,外形类似高脚盘子。“豆”的造型,完全符合人们对灯具的基本需求—既有能装油和灯芯的容器,又有方便移动的把手。于是,人们就在“豆”的基础上稍加修改,用陶土烧制出了最初的高脚灯具。从字形上,我们也能看出灯与“豆”的关系。在繁体字“燈”中,右边的“登”指的就是豆(古人将陶制的豆称为“登”)。最早且最为普遍的燃油灯,当为豆形灯。“豆”本为上古时代的一种盛食器,其上为圆盏盘,中间为或长或短的直柄,最下为喇叭或圆足形底座。陶制的“豆”从新石器时代开始,就是流行器物,其上部盏盘原用于盛放肉羹一类的吃食,后来换之以灯油,配以灯芯,就成为一盏照明的灯。

古人点油灯如何防止油烟

以动物油脂作为燃料,最大的困扰恐怕就是油烟了。古人总不可能给每盏灯都加装一个抽油烟机,不过,办法总是有的。

古人的办法是,在灯上加一个管道,将油烟引入装水的容器中。油烟溶入水中之后,就不会四处乱跑。大名鼎鼎的长信宫灯,用的就是这种方法。那个造型精美的宫人,其实就是装水的容器,提灯的右手则是油烟行走的管道。

除了管住油烟,类似长信宫灯这样的“保洁灯”还有一个值得称道的设计。它们的灯装在一个可以转动、留有开口的灯罩里。这样一来,既能挡住风,又能通過调节开口来控制灯光照射的角度,一举多得。

古人如何改善光照范围

在生活中,古人发现将油灯放高些,能增加光照的范围。于是,人们开始有意识地在“高”上面想办法。

最简单的办法,自然是加高灯架,比如连枝灯。

连枝灯,就是长得像树枝一样的灯架,一般放在地上,类似今天的落地灯。连枝灯的中间是一根长杆,顶端放置一盏主灯;主杆周围又伸出若干分支,分别放置一盏小灯。这种设计,不但让灯变高,还能增加照明的强度,可谓一箭双雕。

不仅有“落地灯”,古人还发明出吊灯。现藏于湖南省博物馆的东汉人形铜吊灯就是其中的佼佼者。

东汉人形铜吊灯由灯盘、捧灯铜人和可脱卸悬链3个部分组成。捧灯铜人可是内有乾坤。它其实是一个中空的储油箱。点灯之后,灯盘中用动物油脂制成的烛膏开始熔化,由此产生的多余的灯油会流入铜人体内,而不是满溢出来。铜人的肚子上还有一扇小门,专门用来释放多余的油脂。是不是既好看又实用呢?