农村失能老年人长期照护供给与需求研究

2020-12-04俞洁毅朱水华

刘 涛,俞洁毅,朱水华,蒋 华

(井冈山大学医学部,江西343009)

第6 次全国人口普查结果显示:我国人口基数不断扩大,其中60 岁及以上人口占总人数的22.13%[1]。目前,我国老龄化程度持续加深,老龄化问题加剧,失能、半失能老年人基数不断扩大。第4 次中国城乡老年人生活状况抽样调查成果显示:全国约有4 063 万失能、半失能老年人,占老年人口的18.3%[2]。由于我国老龄化进程较快,已发展的老龄事业尚不能完全适应老龄人口快速增长需求,加之我国城乡发展不平衡,农村失能老年人长期照护问题显得更为严峻[3⁃4]。本研究采用问卷对农村老年群体中的失能现状进行调查,旨在了解农村失能老年人供给与需求情况,探究其所面临的问题及影响因素,进而结合我国国情为提高农村失能老年人晚年生活质量提出相关性建议。

1 对象与方法

1.1 研究对象 于2018 年5 月—2018 年9 月,对江西省某农村285 例失能老年人展开问卷调查。纳入标准:①年龄≥60岁;②具有农村户口,在家中连续居住≥3 个月;③知情同意并积极配合问卷调查。排除标准:暂住人口及挂户者。

1.2 调查工具 ①老年人长期照护供给与需求调查问卷:分为一般资料问卷和长期照护供给与需求调查问卷。一般资料问卷包括居住地(村、社区和养老机构)、性别、年龄、工作状况、个人及家庭月收入情况、个人收入主要来源、受教育水平、参加何种养老保险、目前生活情况、婚姻状况、与子女联系程度等信息。长期照护供给与需求调查问卷包括长期照护供给意愿和长期照护需求意愿2 部分。②老年人能力评估表:采用《中华人民共和国民政行业标准》(MZ/T 039—2013)[5]对农村老年人能力进行评估。该评估表由基本信息、日常生活活动、精神状态、感知觉与沟通、社会参与、老年人能力评估报告6 部分内容,其中前5 部分由老年人独立完成,第6 部分由调查人员根据已有资料汇总。第1 部分即基本信息,内容与一般资料问卷相似,但在健康状况中更具定向性,主要评判老年人有无精神障碍类疾病。第2 部分即日常生活活动,采用日常生活活动量表(ADL)进行评价;第3 部分即精神状态,包括认知功能、攻击行为和抑郁症状,病人根据症状程度选择对应分数(0~2 分),总分按照0 分、1 分、2 分或3 分、4~6 分依次分为4 级,0 级表示能力完好,1 级表示轻度受限,2 级表示中度受限,3 级表示重度受限。第4 部分即感知觉与沟通,是对老年人意识、视力、听力和沟通能力的评估,其能力水平按照每项情况综合评定为4个等级。第5 部分即社会参与能力,内容包括生活能力、工作能力、时间/空间定向、人物定向和社会交往能力。第6 部分即老年人能力评估报告,由调查人员根据前5 部分等级情况评定为4 级,0 级表示能力完好,1级表示轻度失能,2 级表示中度失能,3 级表示重度失能。

1.3 统计学方法 将调查所得数据录入SPSS 17.0软件进行数据分析,计数资料以频数及百分率(%)表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

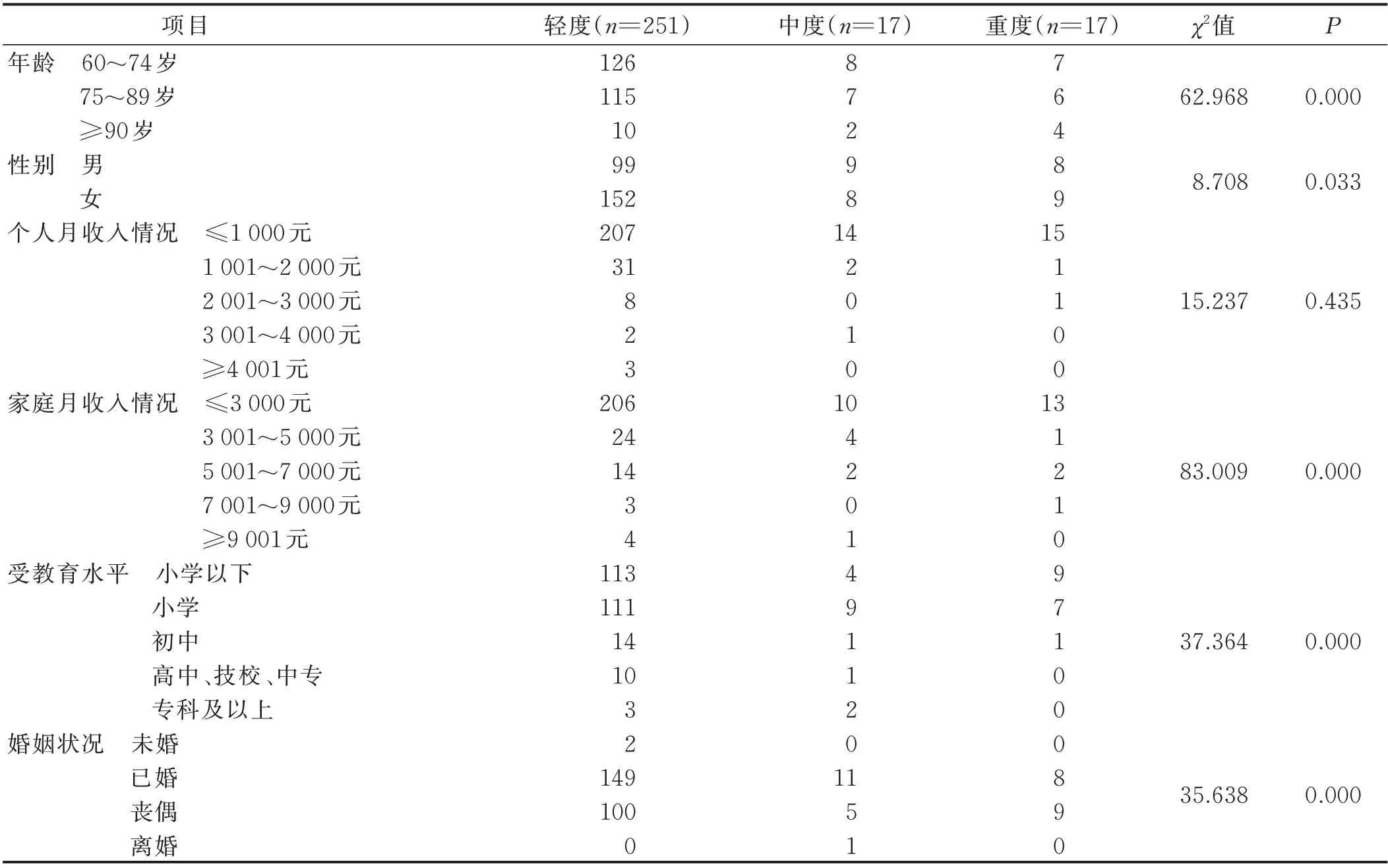

2.1 农村失能老年人一般资料及其对老年人失能程度的影响 共有符合纳入标准的老年人1 130 人,发放问卷1 130 份,回收有效问卷1 112 份,有效回收率98.4%。其中,经老年人能力评估表判定为失能的老年人285 人。农村失能老年人一般资料及其对老年人失能程度的影响见表1。

表1 农村失能老年人一般资料及其对老年人失能程度的影响(n=285) 单位:人

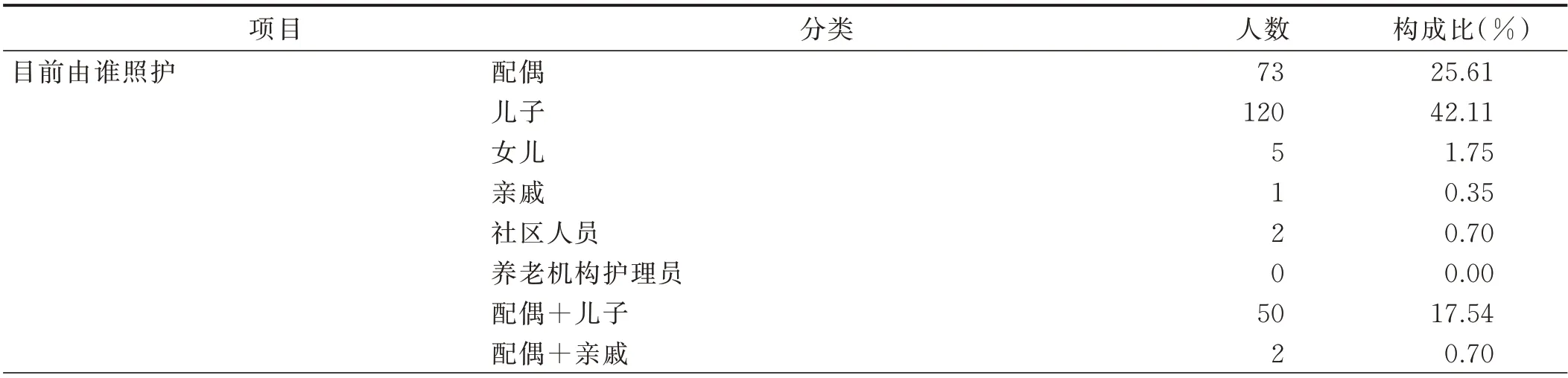

2.2 农村失能老年人长期照护供给现状(见表2)

表2 农村失能老年人长期照护供给现状(n=285)

(续表)

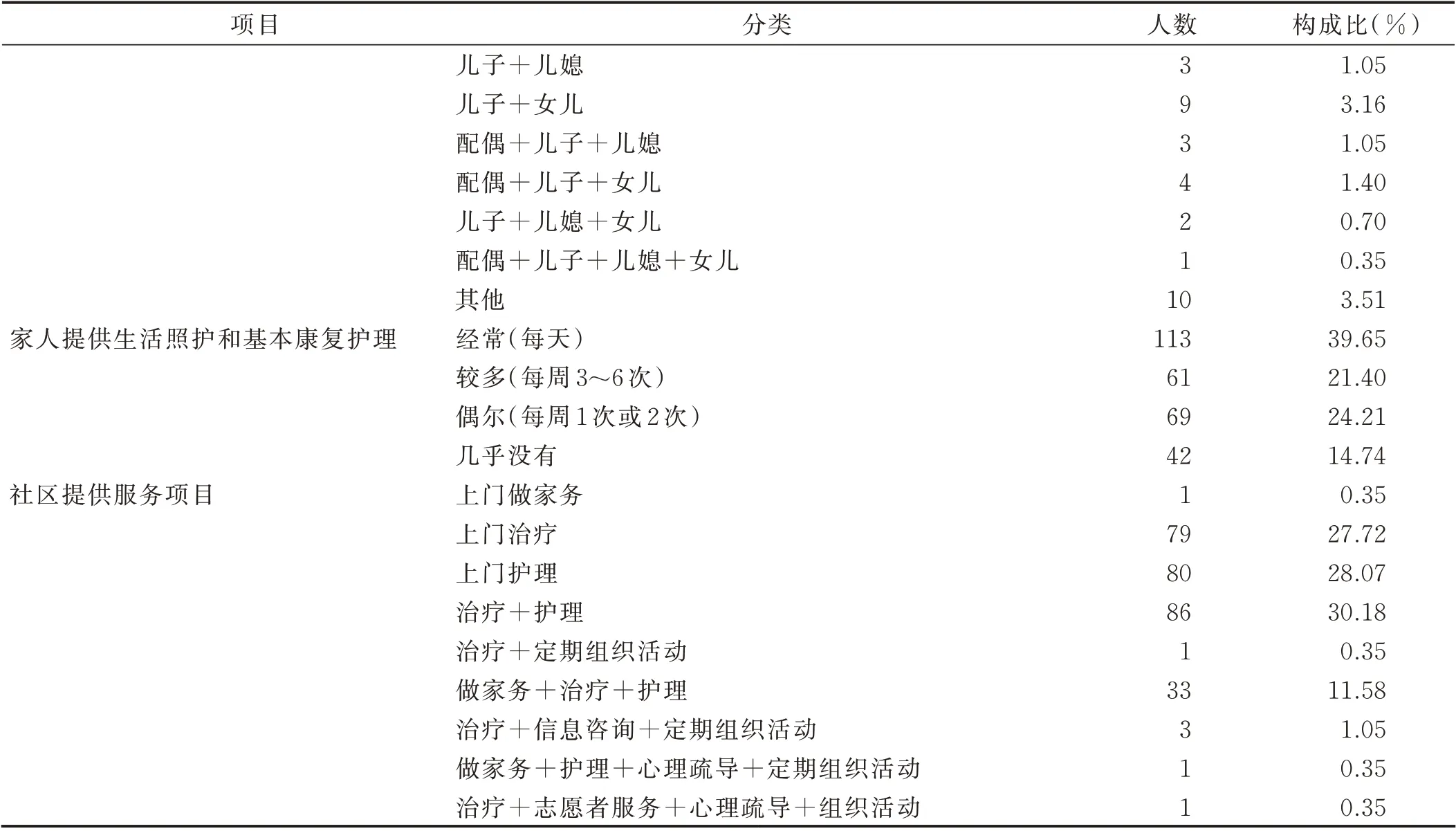

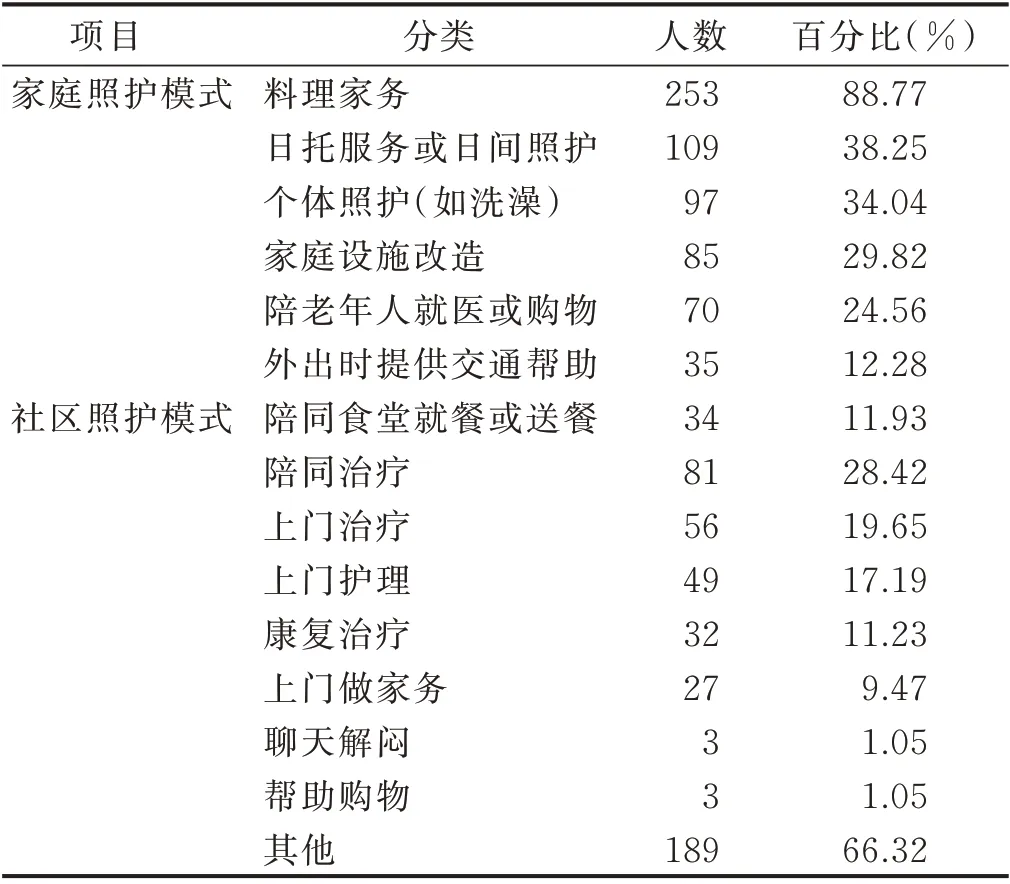

2.3 农村失能老年人长期照护需求现状 农村失能老年人长期照护需求现状见表3。其中,对于机构照护,农村失能老年人处于想入住养老机构和担心费用昂贵的矛盾之中。一方面他们希望养老机构在长期照护中可以保障基本生活,在此基础上可以组织文娱活动提高生活质量,甚至可以让其再次参与社会,实现自身价值;另一方面他们又担心费用昂贵,加重子女经济负担,希望政府可以对养老机构或入住的失能老年人提供补贴。

表3 农村失能老年人长期照护需求现状(n=285)

3 讨论

3.1 农村失能老年人长期照护供给与需求 本研究根据纳入标准共纳入老年人1 112 人,其中,经老年人能力评估表判定为失能的老年人285 人,所占比例为25.63%,高于苏群等[6]研究结果(13.02%),这可能与研究样本量不足、调查地区经济发展水平不高有关。苏群等[6]的研究数据是基于2011 年CHRALS 数据;经济方面,2017 年国内生产总值为820 754.3 亿元,江西省为20 006.31 亿元,排全国第16 位[7]。进一步研究发现,年龄、性别、受教育水平、家庭月收入情况、婚姻状况对失能老年人的失能程度有一定影响(P<0.05),与刘二鹏等[8]研究结果一致。本研究中,285 名农村失能老年人由直系亲属作为照护主体居多,与目前农村失能老年人长期照护以家庭照护为主,社区照护和机构照护为辅的现象较为吻合[9]。表2 和表3 数据显示:农村失能老年人长期照护供给与需求存在一定差距,与涂爱仙[10]研究中农村失能老年人长期照护供需失衡结果相似。

3.2 农村失能老年人长期照护供给和需求面临问题和原因分析

3.2.1 家庭照护功能弱化 目前,我国农村失能老年人长期照护仍以家庭照护为主体,但从照护频率来看,子女在失能老年人的长期照护中参与性有限,少部分失能老年人表示自己的家人几乎没有为自己提供日常生活照护,部分病人希望由日托照护中心照护(即白天将老年人送到照护中心照顾,晚上接回家)以缓解家人照护压力,可见,家庭照护功能正逐渐削弱。有文献指出,出现这一情况其实是社会发展的必然趋势,计划生育实施后家庭结构发生改变,子女家庭照护压力上升;农村空巢、独居老年人增多;家庭照护已经无法满足农村失能老年人长期照护需要[11]。

3.2.2 社区照护资源短缺 社区照护是农村失能老年人长期照护的中层力量。但由于农村地区社区照护中心得到的支持力度较小,导致社区照护中志愿队伍和专业人员流失,硬件设施和软件资源不足,单一的社区照护供给服务不足以与失能老年人复杂多样的需求相匹配,使得社区照护在农村失能老年人的长期照护中并未发挥出真正的、巨大的作用[12]。

3.2.3 机构养老发展落后 目前,养老机构在农村的发展并不乐观。本研究发现,农村失能老年人不愿意入住养老机构的原因主要有无力承担机构照护费用、不喜欢接触陌生环境、认为没必要入住养老机构等。机构照护在农村失能老年人长期照护中不被重视原因可能为:农村失能老年人收入低、农村失能老年人思想负担重、养老机构监管不到位[11]。相关数据表明,农村失能老年人主要收入来源为子女、养老保险或退休金,部分老年人有国家贫困补贴津[12],但对于有基础疾病的失能老年人来说,这些收入仅够维持最基本的日常生活需要;同时,文化水平较低者对新事物接受能力较弱,传统“落叶归根”的思想使老年人不易接受离家养老[13⁃14];此外,养老机构服务内容在发展过程中改变,造成机构照护在农村失能老年人长期照护中不易开展[15⁃16]。

农村失能人口不断增加,对我国养老提出严峻挑战。建议我国在此方面立法先行,建立起适合我国国情的失能老年人长期照护体系[17];参考国外长期照护保险制度[18],在深化社会养老保险制度改革的基础上提倡商业保险发展,双管齐下以提高保险覆盖率[19];在加快经济发展的同时合理分配城乡资源,搞好农村基础设施建设,培养定向专业队伍下乡提供长期照护服务[20],政府在农村失能老年人长期照护中应起主导作用,使农村失能老年人更好地安享晚年。