剧事钩沉

2020-12-03蔡子谔

作者简介:蔡子谔,河北省社科院文学所研究员,河北省老教授书画研究院院长。中国作家协会、中国美术家协会、中国书法家协会、中国戏剧家协会等13个国家级协会会员。

说起《晋察冀戏剧剧目提要》的缘起,那是因1990年夏,南京大学中文系戏剧研究中心的胡星亮博士托人给我捎来一封信,信中言及他们正在物色和邀请国家教委博士点重点规划课题《中国现代戏剧总目提要》(下简称《总目提要》)方方面面的撰稿人,殷盼我能撰写《总目提要》中的《晋察冀戏剧剧目提要》(下简称《提要》),并言之凿凿地说出版是绝无问题的。我便欣然允诺了。

胡星亮博士为什么要千里迢迢地来找我撰写《提要》呢?这便要从河北省社会科学院语言文学所的人事变动和我开始从事二三十年晋察冀文艺研究工作的肇端说起,这里面却有许多鲜为人知的趣闻和珍闻。

占祥书记拨款要见“响动”

记得那是1984年的冬天,河北省社会科学院语言文学研究所,新调来一位女所长王剑清同志,她曾在湖南任省文联副主席,抗日战争时期曾在晋察冀根据地从事文艺工作,对晋察冀文艺怀有深厚情感。首次见面会上,在她简短“施政”讲话中,便郑重地说:“根据省委宣传部和院党组关于省社科院要展开具有河北地方特点和地域优势的课题研究的指示精神,我们文学所要将晋察冀文艺作为重点课题展开研究,并且要在不太长的时间写出有份量、有影响的《晋察冀文艺史》来,并且在解放区文学研究的学科建设上,作出文学所应有的贡献。”剑清同志说话办事带着一股战争年代雷厉风行的劲头。文学所很快成立了以年轻同志为主的晋察冀文艺研究小组,我也被“招募”进去,且暂膺组长一职。于是晋察冀文艺研究工作,便在剑清同志的直接领导下风风火火地开展起来。

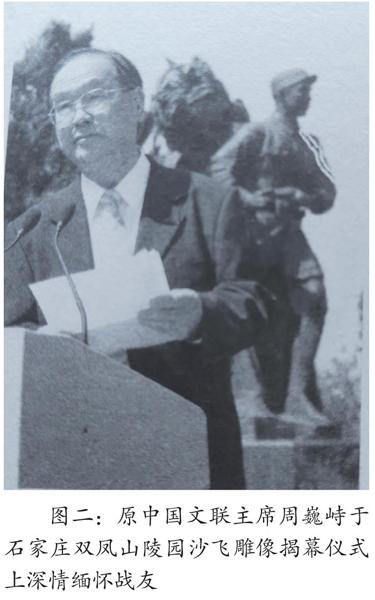

大約是在1985年春夏之交,剑清同志倡言要开河北省文艺理论工作暨晋察冀文艺研究研讨会。我专程去了北京一趟,请来了晋察冀文艺研究会的会长、原文化部副部长周巍峙同志和副会长朱星南同志。周巍峙同志等在省招待处下榻甫定,原省委副书记高占祥便派秘书捎口信来,说占祥同志一会儿便来看望周部长。

在坐等的时候,年逾七旬的朱星南同志精神矍铄,颇为健谈。巍峙同志谈吐儒雅,但话不太多——沉吟或思考问题时,喜欢将双唇“咕嘟”起来,且微微向外卷翘着,竟像个天真未凿的童稚一般!后来读到巍峙同志写的一篇怀念战友丁里的文章,其中写道:“由于我们都还年轻,还有童趣,相互间有时也开开玩笑。丁里就常学着我父亲的口语喊:‘良骥、良骥。(‘良骥是巍峙同志的原名——笔者)我也学着崔嵬的那种老大哥风度喊丁里:‘卓尔,卓尔。有时我与崔嵬、丁里一起逛马路,为使高矮对比强烈,在这两位高大人物面前,我有意装矮子,走起路来还挺像,大家乐一乐。这也是紧张斗争中的一点轻松,也表现了我们的乐观主义情绪。……(1938年初,巍峙同志在八路军驻临汾办事处秘书处任秘书),办事处主任彭雪枫同志还亲自对我说:‘因为你是从上海来的,熟人多,要在各方面招待好。在一次新年联欢会上,老崔就特别要求我表演了一次‘矮子走路。新中国成立后,常和老崔见面了,有时他还当众提到我这个保留节目,大笑一番”。书中这些描述充分表明我的直觉是不错的。这便是在1938年11月由延安返回晋察冀时,在丁玲首任主任,先后隶属八路军总政治部、晋察冀军区政治部和中共中央北方分局领导的西北战地服务团独当一面出任副主任的文艺领导。他同时还是《不死的老人》等多部晋察冀歌剧、由郭沫若作词的《中国人民志愿军军歌》和众多音乐作品的曲作者,德高望劭的“大音乐家”!

高占祥副书记是与工人诗人李学鳌同来的,据说他们50年代是同一个印刷厂的工人,同一张桌子上写作诗歌的诗友。开头谈了几句歌词创作方面的问题,然后便转到了河北开展晋察冀文艺研究工作的问题上来,正当巍峙同志在讲着“对晋察冀文艺研究资料要进行抢救性的征集工作”时,我突然凑近剑清同志,耳语道:“见缝插针,赶快要钱,要经费!”剑清同志会意地点了点头,瞅个空档,便在“万事开头难”的由头下提了出来。巍峙同志沉吟不语,嘴又“咕嘟”起来,并将目光转向了占祥同志。“不瞒你们说,目前有几十万元的文艺发展机动经费……” 占祥同志冲着剑清同志和我们说:“但我不能撒芝麻粒,我可以拨给你们一部分的研究启动经费,但你们要给我花得见‘响动。”剑清同志又向巍峙同志和占祥副书记简要地汇报了我们开展工作的初步打算,以表明我们只要有经费,是立马便可见“响动”的。

在占祥同志的亲自关照下,第一笔晋察冀文艺研究启动经费3万元,由省财政厅划拨下来了——这在1984年是笔不小的数目。我们晋察冀文艺研究小组打算立即办起一个题名为《晋察冀文艺研究》(下简称《晋察冀文研》)的内部季刊,为编撰《晋察冀文艺史》(下简称《晋察冀文史》) 搜集资料而以广“招徕”,并为初步取得的研究成果提供一个发表并听取社会反响的阵地。

《晋察冀文研》的编辑工作和《晋察冀文史》的编撰工作大体是一致的,将文学和艺术分成两大块,我除了协助剑清同志负责全面的具体工作之外,分管戏剧、音乐和曲艺等表演艺术方面的资料搜集、整理和《晋察冀文史》上述部分的编撰,方伟同志负责美术、摄影等造型艺术部分。组内的王维国、李松林、宋佳等同志以及河北师范大学的纪桂平、周进祥等同志分别负责文学方面的小说、诗歌、通讯报道以及文学运动和文学团体等方面的资料搜集和撰稿工作。《晋察冀文史》的另一主编,河北师范大学的冯健男教授是之后才参加进来的。当年10月,组内的全体同志在剑清同志的率领下,采取了一次“赴京采访大行动”。我和方伟有分有合地采访了丁里、崔嵬夫人何延、凌子风、汪洋、刘佳、傅铎、王炎以及张非、晨耕、唐诃、刘薇等。方伟对于晋察冀美术、摄影方面等知名人士的采访,我多未参加。

下面我想扼要地记叙一下采访上述晋察冀戏剧家时的所见所闻——有的可能是“逸闻”“趣闻”亦或“珍闻”。这些真真切切的见闻,有的是直接关于晋察冀戏剧的,有的则是关于晋察冀戏剧工作者的。但我想,晋察冀戏剧在中国乃至世界戏剧史上表现出来的威武雄壮的戏剧奇观,不正是晋察冀戏剧工作者的本质力量即他们的风骨、神韵和精魂的对象化存在吗?这样说来,我把这十余年铭刻在心中所见所闻的直观感受,扼要地记叙下来,对于我们了解和认识晋察冀戏剧,是有价值和意义的。

惊心动魄的“田庄剧”

我们是在一个阴霾漫天的下午采访凌子风同志的,由于我眼镜镜片上沾濡了一些尘埃,进门后,只见眼前偌大一片片素白的东西翻飘起来,定神一看,才知道是几幅钉在门后和左近墙壁上的丹青作品,转过身来,方见到正在泼墨挥毫的凌子风先生。“欢迎,欢迎!”他身躯魁伟,声震屋宇,戴着宽边的玳瑁眼镜,蓄着黑黪黪的浓密短髭,一副典型的艺术家气派。“坐,坐!我画完这幅画,咱们就谈。”

我们自然没有落坐,就站在画案前观赏他挥洒点染。当时,我确存一点有意使凌子风导演能对我有一个较好的印象企望,以便促使采访能达到较为满意效果。便站在一旁不无炫鬻地闲侃了一些关于中国画史画论中的所谓“墨分五彩”“谢赫六法”之类的话。这番“说五道六”的闲侃,竟使他驻下笔来,有点诧异地望着我问道:“怎么,你也雅好丹青?”

“不瞒您说了,我前两年考过浙江美院中国画史的研究生哩。”他急忙问,考得怎么样? 我说:“名落孙山”了。还说,我运气不佳,赶上蒋南翔刚出任高教部长,提出了“宁缺勿滥”的指导方针。5门课的总分要达到300分——即每门均要到60分。他问你考了多少?我说4门的总分便考了312.5分。专业课中国绘画史考了84.5分。他问,那为什么没考上? 我说因外语须在50分以上的标准未达到,我只考了15分。他略一沉吟说道,实践中学习也是一样! 他接着说,我虽是搞戏剧的,但30年代我进过北京美专——就是现在中央美院的前身,他也不无炫耀地说,要说起来,我还应该说是徐悲鸿的弟子、齐白石的弟子哩! 哈哈……说著爽朗地大笑起来。

“哎呀!光顾说话,看这片墨湮的!画坏了,画坏了!”我就坡下驴:“那就请您把这幅画坏了的送给我,我也会视同拱璧的。”他没有说什么,欣然命笔地写下了“蔡子谔同志雅属甲子秋六十七叟凌子风画,”写纥并加钤了两枚印章,一为朱文之“凌”,一为白文之“子风”。此画至今被我珍藏着。

这样一来,也许凌老确将我们引为丹青知己,故兴会飙举,谈锋尤健!

凌子风同志在谈到他和同志们一起创演“田庄剧”时,首先谈到了产生“田庄剧”的那种艰苦、动荡、残酷的环境。以下以凌子风同志为第一人称讲述:

有一次,我到村里取给养,这次的给养是几十块大洋。当我接上头,取“货”后正要走,村长说:“别走了,吃了晚饭再走”。那天不知他们从哪里弄来了一点黄米面,做炸糕吃,黄焦焦的炸糕,真香啊! 这样的东西,我多少年都没有尝过了。我们正吃着,有人来报信儿,说敌人来了。我急忙拾掇东西要走,可帘子一掀,敌人进屋了。村长马上迎上去,把日本鬼子和他们的谍报员安顿在外屋吃炸糕,我在里屋焦急地等着,也吃炸糕。这时天已经黑下来了,要是村口炮岗吊桥一起吊就坏事了。这时只见村长走上前去,对日本鬼子说道:“有煤,黑亮黑亮的煤,要不要?”就这样把日本鬼子和他们的谍报员打发走了之后,我才急忙背了洋钱,过了吊桥,奔山上去了。到山上要走几十里夜路,才能到达部队驻地,就在那天夜里,我碰到狼群了。那些狼的眼睛就像一点点绿荧荧的鬼火,时聚时散,时前时后地跟着你,不时还发出“嗷嗷”的嗥叫。我一边同狼群斗,一边奔跑,一直到大天亮才回到部队驻地。

那时的我穿着一件羊皮袄,手里拿着一杆长烟袋,嘴上蓄着小胡子,频繁地往来于部队和敌占区之间。当时,我们就是在这样的一种残酷、动荡的环境下生活、战斗和演出的。怎样才能适应当时这种战争环境呢?我和同志们一起,经过艺术实践,创造了“田庄剧”。

所谓“田庄剧”,就是以农村实地的田园庄户为舞台演出的戏剧。这种“田庄剧”能适应当时急速变化的战争环境,敌来我走,敌走我演;没有什么拖累人的服装道具,遇见情况,可以拔腿就走。此外,这种“田庄剧”的演出,同一般舞台上的戏剧相比,还具有更大的真实性和感染力。

当时有一个剧叫《石头》,是方冰同志的剧作,由我导演的。

演出《石头》这剧时,我和同志们选择了一个典型的北方农家小院。坐北朝南三间青砖卧底的向阳房外,东西两厢掩映在一株古槐茂密的枝叶里,槐树旁还有一架木梯,是上房晾晒粮食常用的。人们听说要在这院里演戏,吃罢晚饭,早早就挟着蒲团拎着凳子,来到院里,坐着等看戏了。

正当人们在唠嗑时,传来一阵橐橐的皮靴声,两个日本鬼子忽然从门外闯进来了,“哇啦哇啦”地乱叫,后面紧跟着的翻译尖着嗓门让大家不要动。在场的人们一下子都懵了,走又不敢走,呆又不敢呆,只好硬着头皮如坐针毡一般地挨时光。

闯进来的日本鬼子,见到一个青眉俊眼的女人,便一边嚷叫“花姑娘,大大的好!”一边向她扑去,那俊俏女人便丧魂失魄地向屋里奔去,鬼子进屋后,只听得屋里传来“石头、石头”的惨烈呼唤和鬼子淫荡放肆的狞笑声……

这时,听见“咚”地一声,从院外腾腾地走进一个瘦骨棱棱的精壮汉子来,他听见呼喊,操起门旮旯里一把雪亮的斧子,跑进屋去,跟着屋里便传出来怒骂声、哭泣声和器物撞击的声音,不一会,见鬼子们抱头蹿了出来,无处躲藏时,便登梯子上房了,那精壮汉子又举着斧子怒骂着追到房上去,鬼子从房上顺梯子“出溜”下来,连滚带爬地蹿到屋里去,那汉子便从梯子上“噌”地蹦下来,奔进屋……

后来精壮汉子用斧子砍死了日本鬼子,在伪村长的帮助下,掩埋了鬼子的尸首,进山投奔八路军去了。

这个精壮汉子便是剧中人“石头”,那个被日本兵糟践的俊俏女人便是石头的妻子。上面叙述的,就是“田庄剧”《石头》演出经过的实况。由于这个剧中的日本人是由反战同盟的日本人扮演的,所以格外逼真。一直到戏演完,有些老百姓才恍然大悟,原来这是在演戏呀!