低密度脂蛋白/高密度脂蛋白比值与稳定型心绞痛病人冠状动脉左主干斑块性质的关系探讨

2020-12-03殷人麟吴雁鸣王林全吴元初

殷人麟,尤 华,吴雁鸣,王林全,吴元初,沈 峻

急性冠脉综合征是由斑块破裂引起的,冠状动脉中斑块脂质大小直接影响斑块稳定性,与斑块是否易破裂直接相关[1]。近年来,随着血管内超声(intravascular ultrasound,IVUS)在临床中的使用,通过IVUS可科学检测斑块性质。左主干病变可能导致严重泵衰竭和恶性心律失常,因此,病人预后较差[2]。低密度脂蛋白/高密度脂蛋白比值是冠心病的影响因素,也是降脂治疗的参考目标。有研究表明,降低低密度脂蛋白/高密度脂蛋白比值有利于改善冠状动脉斑块负荷[3],但目前关于低密度脂蛋白/高密度脂蛋白比值与冠状动脉左主干斑块性质关系的研究较少。本研究探讨低密度脂蛋白/高密度脂蛋白比值与稳定型心绞痛病人左主干斑块性质的关系。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2017年9月—2019年6月苏州市第九人民医院心内科收治的84例稳定型心绞痛病人,且冠状动脉造影结果可见左主干病变狭窄>30%,已服用他汀类药物至少半年。排除标准:不能获得完整资料;终末期肝肾功能衰竭;重症感染;主动脉夹层或肺栓塞者。

1.2 观察指标 采用全自动生化分析仪测定低密度脂蛋白、高密度脂蛋白、血红蛋白、血糖、血小板计数、尿酸等指标。

1.3 分组 根据低密度脂蛋白/高密度脂蛋白比值将84例稳定型心绞痛病人分为两组,低密度脂蛋白/高密度脂蛋白比值>2.4为低密度/高密度脂蛋白高比值组(44例),低密度/高密度脂蛋白比值≤2.4为低密度/高密度脂蛋白低比值组(40例)。

1.4 冠状动脉造影及IVUS检查 经桡动脉路径,采用Judkin′s法行冠状动脉造影术,造影术中采用目测法确定左主干狭窄>30%的斑块行IVUS(I1ab220C27,波士顿科学公司,美国)检查,冠状动脉造影结束后追加肝素2 000 U,行IVUS检查前向冠状动脉内注射硝酸甘油200 μL,采用标准冠状动脉内介入导管术行IVUS检查,测量目标部位血管相应指标,测量指标包括血管外弹力膜面积(external elastic membrane area,EEMA)、管腔横截面积(lumen area,LA)、斑块面积(plaque area,PA)、斑块负荷(plaque burden,PB)、偏心指数(eccentric plaque index,EI)、重构指数(vascular remodeling index,RI),并应用专业软件根据斑块回声特征利用虚拟成像技术确定斑块成分,包括纤维斑块、脂质斑块、混合斑块和钙化斑块。

2 结 果

2.1 两组临床资料比较(见表1)

表1 两组临床资料比较

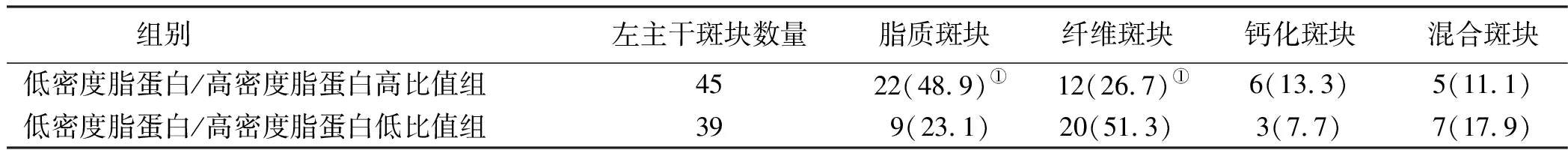

2.2 两组左主干病变斑块类型比较 低密度脂蛋白/高密度脂蛋白高比值组脂质斑块多于低密度脂蛋白/高密度脂蛋白低比值组(P<0.05);低密度脂蛋白/高密度脂蛋白高比值组纤维斑块少于低密度脂蛋白/高密度脂蛋白低比值组(P<0.05)。详见表2。

表2 两组左主干病变斑块类型比较 单位:个(%)

2.3 两组左主干病变处IVUS测量结果比较 低密度脂蛋白/高密度脂蛋白高比值组左主干病变PA、PB、EI、RI均高于低密度脂蛋白/高密度脂蛋白低比值组(P<0.05)。详见表3。

表3 两组左主干病变处IVUS测量结果比较(±s)

2.4 相关性分析 对稳定型心绞痛病人左主干斑块IVUS测量结果与低密度脂蛋白/高密度脂蛋白比值行相关性分析,结果显示:低密度脂蛋白/高密度脂蛋白高比值组病人RI与低密度脂蛋白/高密度脂蛋白比值呈正相关(r=0.37,P<0.05)。

3 讨 论

高脂质低纤维帽斑块易引起斑块不稳定,这些不稳定性斑块易破裂导致包括猝死的急性冠脉综合征[4]。左主干斑块破裂在急性冠脉综合征发生比例不高[5],一旦发生,可进展为严重心力衰竭、恶性心律失常甚至猝死,预后极差,除非病人冠状动脉已存在丰富的侧支循环或明显的血流再通。有研究探讨病人临床症状和斑块性质之间的关系,在稳定型心绞痛病人中通过IVUS仍可发现22%的斑块破裂[6]。有研究显示,复杂的狭窄病变和血栓更易引起斑块破裂或突发血栓事件[7]。对左主干斑块性质的研究有利于进一步了解动脉粥样硬化的发生机制及猝死的发生。因此,选择左主干病变作为本研究观察血管。适当的风险干预和对疾病的早期干预是非常必要的。IVUS可用于斑块性质的影像学分析,使用IVUS测定斑块性质的研究显示,高尿酸水平、代谢综合征、2型糖尿病和慢性肾脏疾病均与高脂质斑块相关[8]。

低密度脂蛋白升高是冠心病的高危因素,降低低密度脂蛋白可减少冠心病发生[9]。低密度脂蛋白/高密度脂蛋白比值相较于单纯测定低密度脂蛋白和高密度脂蛋白具有较好的预测冠心病发生的临床价值。相关研究证实,低密度脂蛋白/高密度脂蛋白比值升高1个单位会导致急性心肌梗死发生可能性增加53%~75%[3]。使用IVUS分析斑块性质的临床研究显示,低密度脂蛋白/高密度脂蛋白高比值与冠状动脉斑块进展相关,低密度脂蛋白/高密度脂蛋白低比值与冠状动脉斑块消退相关。低密度脂蛋白/高密度脂蛋白高比值与冠状动脉左主干斑块脂质增多相关,与左主干斑块破裂等相关,稳定型心绞痛病人伴有低密度脂蛋白/高密度脂蛋白比值升高,可作为二级预防应予以积极的生活方式及药物干预。Tyczynski等[10]研究显示,左主干病变斑块破裂易发生在左主干末端,而左前降支、回旋支、右冠状动脉斑块破裂易发生在冠状动脉近端1/3处[11]。左主干组织结构与其他3根主要冠状动脉不同,虽然心外科搭桥手术提高了左主干病人的生存期,但左主干病变直径狭窄>50%的病人预后较差。关于左主干狭窄<50%的病人预后和治疗研究较少。冠状动脉造影虽然是判断冠状动脉狭窄程度的金标准,但它对左主干斑块性质的判断存在困难。目前,临床研究常采用IVUS[12]、血流储备分数[13]、光学相干断层扫描等判断左主干狭窄程度和斑块性质等。

本研究结果显示,低密度脂蛋白/高密度脂蛋白比值越高,脂质斑块越多,且低密度脂蛋白/高密度脂蛋白比值与斑块RI呈正相关。稳定型心绞痛病人左主干斑块不稳定随着低密度脂蛋白/高密度脂蛋白比值升高而增加,低密度脂蛋白/高密度脂蛋白比值可作为判断冠状动脉斑块易损性的指标。本研究存在一些不足:如病人数量有限,服用他汀类药物具体时间不能确定,这需要今后进行大样本研究进一步明确结论。