隋代邢窑遗址出土白釉兽形杯

2020-12-03贾城会

贾城会

(内丘县文物保管所,河北 内丘 054200)

兽形杯,又称角杯,亦称兽首来通杯,是以特定的动物形象为主体造型,在杯基部一侧设置兽首的一种圜底容器,为饮酒器具。近年来,在邢窑遗址考古过程中,内丘西关北的隋代邢窑遗址出土了多件白釉兽形杯残件和兽形杯陶范,通过梳理这些出土标本,并与国外各大博物馆及私人收藏品实物图片进行比较,可简要了解邢窑隋代兽形杯的相关情况。

就目前出土情况来看,白釉兽形杯及陶范标本均出土于内丘西关北邢窑遗址,域内其他遗址未曾发现。该遗址位于内丘西关村北侧,1988年11月发掘,根据地层及灰坑打破关系,判断其年代为隋代。

截至目前,该遗址共出土8件兽形杯及陶范,其中杯5件,陶范3件。按动物造型的不同可分三型。

A型 狮首形,5件。形制类似,纹饰装饰及釉色略有不同。

1.标本T2H4∶23,残失较甚,可复原。杯为八棱形,残存狮首右半部,可辨识点黑彩的眼珠及抱于胸前的右侧前爪。白胎,满施白釉,釉面有开片,积釉处呈草绿色。外壁模印忍冬、联珠及植物纹装饰,残高10厘米。1988年出土于西关北遗址的隋代灰坑(封三,1)[1]。

2.标本无编号,可复原。敞口,八棱形,方唇,自口部斜收成尖圜底。口沿略残,呈垂弧状,边长约4厘米,杯底一侧置外凸的狮首。狮怒目圆睁,耳后翻下垂,张口露齿呈怒吼状,长舌卷曲,下颌垂须,颈部及前肢基部鬃毛细密。右侧前肢外伸,左前肢残失。上部八棱杯口部素面,约占杯高的三分之一,与狮头平齐处模印一周联珠纹,下饰对称的忍冬纹,间饰宝相花图案。通高8.6厘米,横长13厘米,壁厚0.2厘米。2006年西关北遗址出土(封三,2)。

3.陶范,2件,形制、纹饰完全一致。半范,外素面,呈粉红色,内印狮首及其他纹饰。狮呲牙咧嘴,怒目圆睁,长须垂胸,颈部鬃毛及前肢细毛刻画细腻,栩栩如生。素面杯口下刻一周联珠纹,下饰对称的忍冬纹,中间印一枚双框篆体“鼎”字方形戳记。通高12.3厘米,长10厘米,厚2厘米。2017年出土(封三,3)。

4.标本为征集,除杯上部和狮上齿、鼻子残缺外,下半部较完整,可复原。敞口,八棱形,下部斜收成尖圜底。狮环目张口,垂耳后翻,长须垂胸,前爪外伸。胎白质坚,釉色白中发黄,口沿釉面有开片,狮子颈部卷毛、长须、眼球及前爪分别点缀墨绿和黑褐彩。外壁残存模印忍冬纹、联珠纹、宝相花装饰。残高9厘米,残宽9厘米,壁厚约0.4厘米。据了解,为2013年西关村民翻盖旧房挖地基时出土(封三,4)。

B型 牛首形,1件。为半范,完整。外壁呈浅米黄色,内壁印牛首形。杯口部棱角分明,四边平素,下饰一周联珠纹。中下部牛首外凸,圆目,阔鼻,呲牙,曲角,小圆耳,牛面饰辔头,前肢屈膝伏地。间饰忍冬纹。通高12厘米,厚3厘米。2006年出土(封三,5)。

C型 马首形,2件。均仅存局部,可辨识出马蹄。

1.标本无编号。马首部残失,依照双蹄方向,应为马首杯的胸及尾部。胎釉洁白,釉面有开片,间饰忍冬纹且点缀绿彩。残高8厘米,残宽4.5厘米,胎厚0.3厘米。2017年西关北遗址出土(封三,6)。

2.标本无编号。马首部残失,仅残存杯口部两棱面及底部、腹部,推测为马的腹部及尾部。胎白质坚,满施白釉,内壁釉面有开片。每面杯口外壁饰一朵宝相花,且点缀绿彩,下饰联珠纹、宝相花和忍冬纹。残高10厘米,残宽6.5厘米,胎厚0.2厘米。2017年西关北遗址出土(封三,7)。

图一 私人藏狮首兽形杯

另据走访调查,现个人藏家手中有一件白釉(灰胎)兽形杯(图一),据说发现于内丘西关北遗址附近,形制与A型兽形杯完全一致。

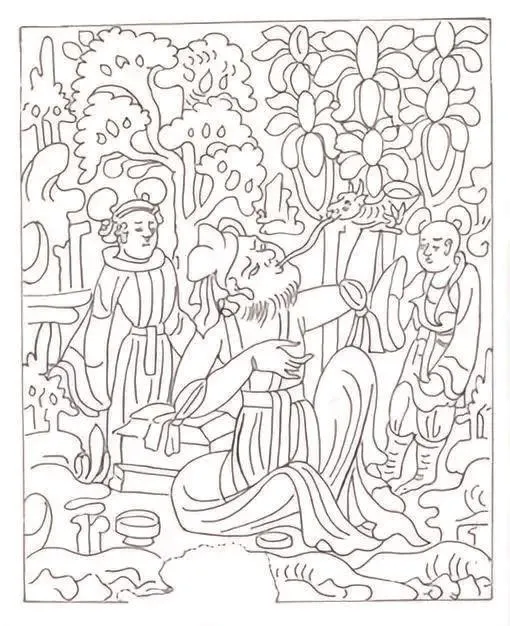

兽形杯的前身为来通杯(Rhyton)。来通杯一般为狮、牛、马、鹿等兽首造型,液体由兽口流出[2],在西方出现得比较早,希腊化时代广泛流行,最初是用动物角做成,后来用陶或金属材料制作[3]。原深圳市文物鉴定考古所所长任志录在做客金石文化大讲堂时,以“从兽形来通杯看北朝汉人的胡化”为题,指出目前国内所见最早的兽首来通杯资料是深圳市金石艺术博物馆所藏东魏武定元年(543)翟门生石床屏风,其所刻“竹林七贤”图案中刘伶使用的正是兽首来通杯(图二)[4]。

邢窑所出兽形杯在造型上对兽首来通杯进行了改造,杯身缩短,由弯曲变垂直,杯体呈现八棱形,兽首紧贴杯体基部,与杯体融合在一起。液体不再经兽口流出,形成真正的杯子。由于杯体造型特殊,口大底小,且底为圜底,难于直立放置,工匠借助动物前肢前伸或双膝跪卧的造型设计达到了平衡的效果。

图二 翟门生石床屏风线图(局部)

从上述标本来看,邢窑工匠们利用白瓷的可塑性,借鉴来自西域的金银器的装饰图案,融入本土传统的宝相花装饰,以狮子、牛、马等动物为载体,采用夸张与写实相结合的手法,把动物的头部、前爪等重点部位刻画出来,造型简繁得当,动物形象夸张而不失写实,器物造型别致且实用[5,6],具有较强的金银器艺术效果。同时,为了适应当时的饮酒习惯,改变了兽形杯原来上口盛装液体、从下端兽口中流出的使用方法,并设计用前伸或跪卧的动物前肢保持杯身平衡。故推测此类白釉兽形杯当是流行于隋代宫廷的一种奢侈品。

图三 国外博物馆及私人收藏兽形杯

一些博物馆及私人收藏中可见类似的兽形杯。如私人收藏家所藏白釉兽形杯(图三,1),形制、纹饰与遗址出土的A型狮首兽形杯极为相似。伦敦大英博物馆[7](图三,2)收藏的白釉兽形杯,在杯身模印出人物纹,但主体形制也与A型狮首兽形杯非常相似。现藏加拿大皇家安大略博物馆的兽形杯[2](图三,3)造型、纹饰风格则与遗址出土的C型牛首兽形杯陶范极其相似。这些藏品从形制、釉色及装饰情况看,与内丘西关北隋代邢窑遗址所出者均相类似,结合当时邢窑白瓷的技术水平推测,此类兽形杯可能出自邢窑。另外,日本东京出光美术馆也收藏有一件兽形杯[8](图三,4),器形、装饰与遗址出土的A型狮首兽形杯相似,只是杯身外施绿釉,内施褐釉,无法确定其窑口。

目前发现的白釉兽形杯标本虽然数量较少,残缺较甚,却是隋代邢窑遗址的重要发现,具有重要的研究价值。邢窑白釉兽形杯与透影白瓷一样,在短命的大隋王朝烧制成功,标志着隋代制瓷业的新发展,具有划时代的意义。而兽形杯上出现的手法娴熟的刻花、印花、点彩等装饰,则改变了人们以往对邢窑瓷器素颜无纹饰的认识。

[1]河北省文物研究所,内丘县文物保管所,临城县文物保管所.邢窑遗址调查、试掘报告[C]//考古杂志社.考古学集刊:第14集.北京:文物出版社,2004:191—237.

[2]张小琼.来通杯的东西大陆之旅[J].中国艺术,2017(8).

[3]韩香.从波斯到中国:丝绸之路上来通角杯的传播与变迁[C]//陕西师范大学历史文化学院,陕西历史博物馆.丝绸之路研究集刊:第一辑.北京:商务印书馆,2017:93—107.

[4]金石艺术博物馆.金石文化大讲堂:从兽首来通杯看北朝汉人的胡化[N].(2019-01-21)[2020-05-24].https://www.sohu.com/a/290581231_718127.

[5]胡强,王会民.邢窑隋代细白瓷:上[J].黄河·黄土·黄种人:华夏文明,2017(1).

[6]胡强,王会民.邢窑隋代细白瓷:下[J].黄河·黄土·黄种人:华夏文明,2017(2).

[7]董波.试论早期白瓷中的西域要素[J].中原文物,2010(6).

[8]日本出光美术馆.中国の陶俑:漢の加彩と唐三彩[M].东京:日本出光美术馆,2009:63.