基于GIS的武威地区乡村聚落地名文化景观分析

2020-12-02王雨菡党国锋

王雨菡,党国锋

(1.西北师范大学 地理与环境科学学院,甘肃 兰州 730070;2.西北师范大学 甘肃省地名研究中心,甘肃 兰州 730070)

0 引言

地名是人们依据某些理据或标准赋予某一特定区域内自然或人文地理实体的专有名称[1]。它承载着地域文化的沧桑变迁,承载着人类文明的发展延续,承载着一方水土的独特韵味。通过对地名的研究,可获知区域基础地理环境、历史文化内涵和人民生产活动。传统的地名学研究主要集中于语言学、历史学和地理学等领域[2],研究的范畴主要有音、形、意、位、类。语言学注重地名的音和形,历史学注重地名的意,而地理学重点关注地名的位和类。随着地理信息系统(GIS)技术发展和成熟,一些学者从地理学角度出发,逐渐开展了基于GIS技术研究地名空间分布与变迁的研究。20世纪90年代以来,国外地名研究引入计算机技术优化传统研究技术手段和方法,定量研究成为主流研究方法,积累了颇为丰富的研究成果。国外学者Stephan Fuchs发表了关于美国中西部日耳曼语地名的研究,该文基于GIS技术分析了日耳曼语地名与当地人口、政治以及族裔文化之间的关系[3]。意大利Gian Franco Capra等人结合地名数据库、相关参数以及GIS技术,对地名的意义和分布情况进行了深入研究[4]。1990年以来,中国学者开始采用GIS技术与定量研究方法,推进了地名文化景观的研究。国内王法辉等人以广西壮族自治区为例,应用GIS可视化和多因子影响因素分析,深刻探究壮语村落地名的结构组成[5]。王彬、岳辉等人利用EOF模型对广东地名景观进行了分析[6]。宋晓英等人利用数据库技术对蔚县的地名景观进行了有效的组织和管理,从地名的类型及其反映的文化特征等方面分析了蔚县的地名景观特征[7]。李建华等运用数理统计方法对中卫县域内地名进行定量分析,并建立专题地图,使其地名文化景观空间分异可视化[8]。陈晨,修春亮等以北京市地名作为离散点,从地理区域这一角度分析地名文化景观分布特征,突破了以行政分区表达空间变化的通常框架[9]。孙百生等以河北承德地区为研究,基于移动搜寻法对承德地区的地名文化景观的空间分布进行研究[10]。以GIS技术为基础的地名位置和空间格局既是地名学研究的新方法和新思路,同时也进一步扩大了GIS技术研究的领域和范畴。

本文针对武威市7 833个乡村聚落地名为研究样本,以地名学、文化地理学为理论支撑,应用GIS中的空间分析方法和数理统计方法,从地理空间视角叠加DEM数据,解译武威市乡村聚落地名文化景观类型和空间分布特征,并就其原因进行分析。

1 研究区概况

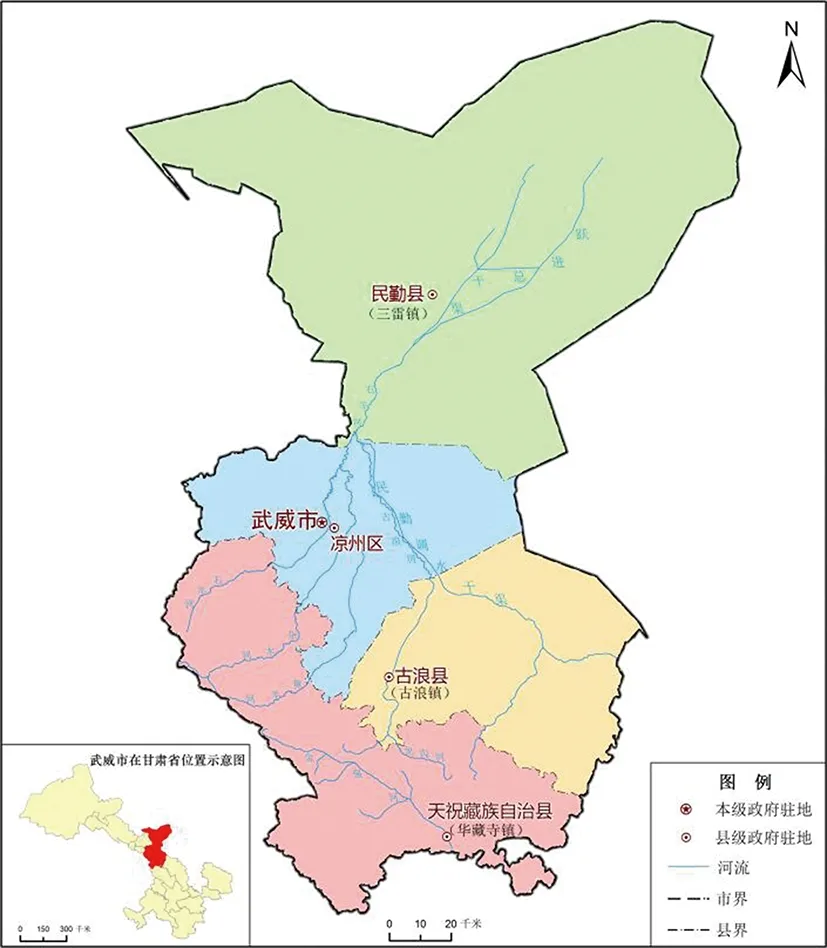

武威古称凉州,位于甘肃省中部、河西走廊东端,是丝绸之路自东而西进入河西走廊和新疆的东大门,如图1所示。位于36°29′N~39°27′N,101°49′E~104°16′E之间,东靠白银市、兰州市,南与祁连山与青海省为邻,西与张掖市、金昌市接壤,北与内蒙古自治区相连。属黄土、青藏、内蒙古三大高原的交会地带,地势南高北低,城区较低,南北长326 km,东西宽204 km,总面积33 238 km2。2017年总人口182.53万人[11]。

图1 武威市行政区划图Fig.1 Location map of Wuwei City

武威历史悠久,汉武帝派霍去病远征河西,击败匈奴,为彰其“武功军威”命名武威[12]。武威是古丝绸之路要冲,中西交通的咽喉,历来也是兵家必争之地[13]。在历史长河的演进中,既沉淀下五凉文化、西夏文化,也留下佛教文化和民间地域文化,其地名文化内涵丰富,空间分布特色鲜明。

2 资料来源及研究方法

2.1 资料来源

2.1.1 地名数据

地名空间分布数据来源于天地图、百度地图和高德地图等开放资源以及第二次全国地名成果数据库。地名来源、历史沿革等信息参考《甘肃乡镇词典》及武威市市志编纂委员会编著的《武威市志》,共收集武威市乡村聚落地名7 833个。

2.1.2 地图数据

地图数据来源于国家基础地理信息中心,DEM来源于中国科学院地理空间数据云。

2.2 研究方法

本研究主要运用GIS空间分析中的点密度估计法、叠置分析法、缓冲区分析法和数理统计方法。

2.2.1 点密度估计法

点密度分析工具是根据落入每个单元周围邻域内的点要素计算单位面积的量级,用于计算每个输出栅格像元周围的点要素的密度。计算密度时,仅考虑落入邻域范围内的点。假设没有点落入特定像元的邻域范围内,则为该像元分配NoData。从概念上讲,每个栅格像元中心的周围都定义了一个领域,将领域内点的数量相加,然后除以领域面积,即得到点要素的密度。

2.2.2 叠置分析法

叠置分析法是指在ArcGIS中要素依据布尔运算或空间连接的方式,将多个要素图层关联起来,生成一个新的图层。空间叠置分析的目的是获取多个图层间空间的位置关系和多个图层属性信息,以位置关系为纽带进行附加。

3 武威市地名分类与统计

3.1 武威市地名类型分析

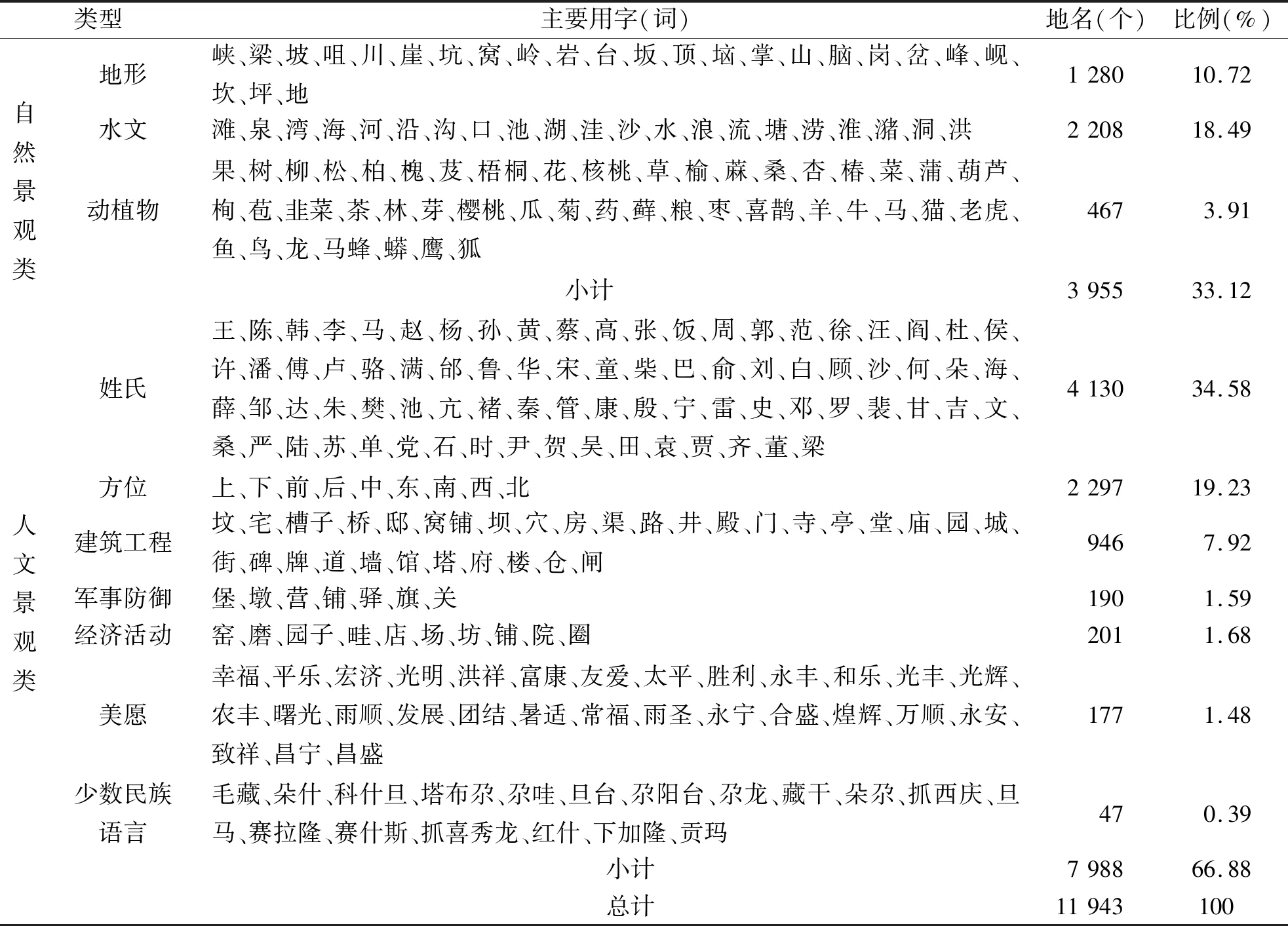

因历史、文化、方言和区位等因素的影响,武威市地名类型复杂多样。综合多种平台采集全市乡村聚落地名要素,共得到7 833个地名。根据地名的“音”、“形”、“意”、“位”、 “类”特征,将武威市地名划分为自然景观类地名与人文景观类地名两大类。自然景观类地名进一步划分为地形、水文、动植物3类,人文景观类地名划分为姓氏、方位、建筑工程、军事防御、经济活动、美愿、少数民族语言7类。根据武威市地名来历和文化特性,发现多数地名是多来源的,如李家花庄,既来源于姓氏,也来源于动植物,南营乡既来源于方位,也来源于军事防御。对于多来源的地名,可以最多归于两类,分别统计[14],由此得出自然景观类地名和人文景观类地名共出现次数11 943次。

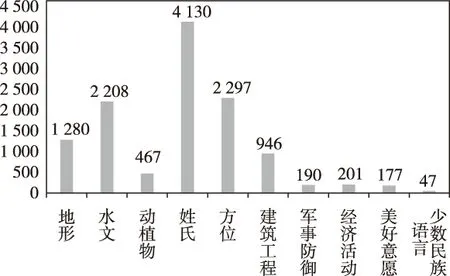

3.2 武威市地名数量统计

在武威市所有乡村聚落地名中,自然景观类地名共出现3 955次,占地名总数的33.12%,其中水文类地名出现次数最多,共计2 208次,以含“沟”、“湾”字的地名出现次数最多,含“沟”字地名889处,含“湾”字地名491处,含“滩”字地名242处;地形类地名次之,共1 280处,其中以含“台”、“坡”字的地名出现次数最多,含“台”字地名383处,含“坡”字地名101处;动植物类地名共467处,动物类地名以含“马”字的地名最为常见,有49处,植物类地名中以含“树”字的地名最为常见,有106处。

人文景观类地名共出现7 988次,占地名总数的66.88%,其中姓氏类地名出现次数最多,共计4 130次,包含有“陈”、“韩”、“李”、“马”、“赵”、“杨”等159种姓,以含“王”、“张”字的地名出现次数最多,分别有317处和287处;方位类地名其次,共计2 297次,以含“上”、“下”字的地名出现次数最多;建筑工程类地名共946处,以含“路”、“城”、“坝”字的地名出现次数最多,分别有97处、85处和80处;军事防御类地名共190处,以含“墩”字的地名出现次数最多,有92处;经济活动类地名共201处,以含“圈”字的地名出现次数最多,有40处;美愿类地名共177处,多用“丰”、“和”、“光”、“宁”等字;少数民族语言类地名数量较少,仅47处,多以“尕”、“什”、“旦”字等命名。统计结果见表1与图2。

图2 武威乡村聚落地名分类及数量Fig.2 Classification and quantity of names of villages in Wuwei

表1 武威乡村聚落地名用字(词)分类统计表Tab.1 Classification Statistics of the Names Used in Wuwei Villages

4 基于GIS的武威市地名空间分布特征研究

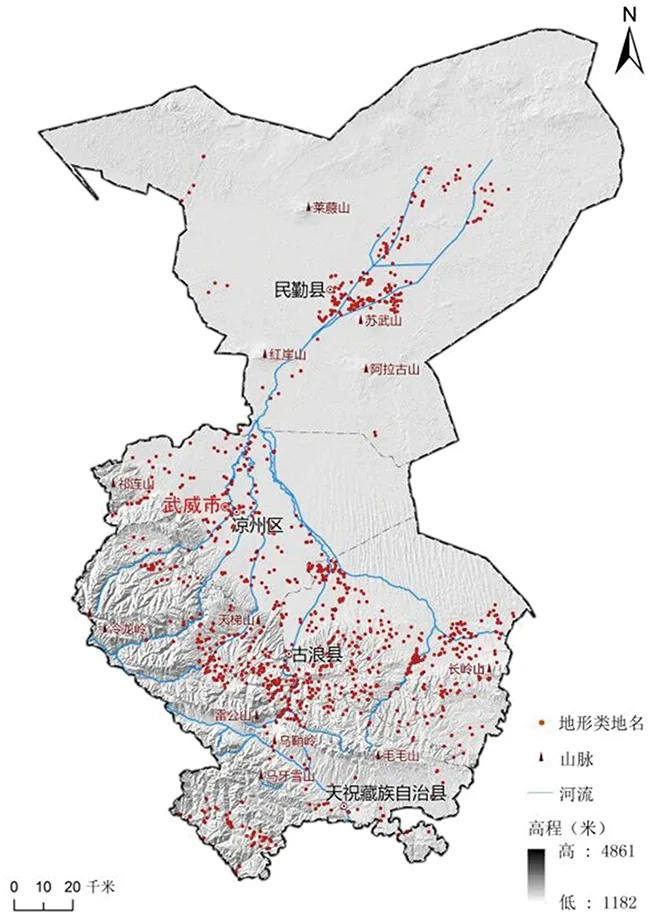

武威市地名主要分布在凉州区境内,其中自然景观类地名主要分布于西南部高海拔地区乌鞘岭北麓、祁连山脉毛毛山南麓和东北部腾格里沙漠,集中分布在古浪县黑松驿镇,天祝县松山镇和民勤县夹河乡等,其地貌区域分异明显。这是由于武威地势南高北低,南部山地丘陵和东北部荒漠区较中部平原区的自然地理特征复杂的多,所以其乡村聚落地名命名更倾向于以自然地理实体为依据[15]。人文景观类地名主要分布于中部山前洪积—冲积平原,南部山地地区相对稀疏,例如凉州区内的武南镇、吴家井乡和古浪县内的土门镇等。这是由于平原地区地势平坦,适宜农耕,是人类经济活动的主要场所,其乡村聚落地名命名更倾向于以地域文化为依据,参考图3。

图3 武威乡村聚落自然景观类地名和人文景观类地名分布图Fig.3 Distribution map of natural landscape place names and humanistic landscape place names in rural settlements in Wuwei

4.1 自然景观类聚落地名空间分布特征

4.1.1 地形类

共收集武威市关于地形类的地名1 261个。根据武威地形地貌特征将武威市海拔分为5类,分别为1 500 m以下、1 500~2 000 m、2 000~2 500 m、2 500~3 000 m以及3 000 m以上,再将武威市DEM数据与地形类地名进行叠加,得到地形类地名景观空间分布图,如图4所示。地形类地名在1 500~2 000 m之间分布最多,占此类地名的33.78%,主要分布在苏武乡,夹河乡,大滩乡,黄花滩乡,黄羊镇以及黑松驿镇和十八里堡乡交界处;其次是2 500~3 000 m之间,占此类地名的26.01%,主要分布在祁连乡、古丰乡、炭山岭镇、永丰滩乡、海子滩镇等;而3 000 m以上的山区是这类地名分布最少的地区,占地形类地名的0.16%,如表2所示。研究表明,地形类地名主要分布在海拔较高的地区,与海拔高度有着密切的相关性,而海拔超过3 000 m的地区,环境恶劣,不适宜人类居住,其地名数量随之减少。由此可见,武威市地形类地名在一定程度上与高程有关。

表2 地形类地名在不同高程上的分布Tab.2 Distribution of topographical place names at different elevations

图4 地形类地名分布图Fig.4 Topographic place name distribution map

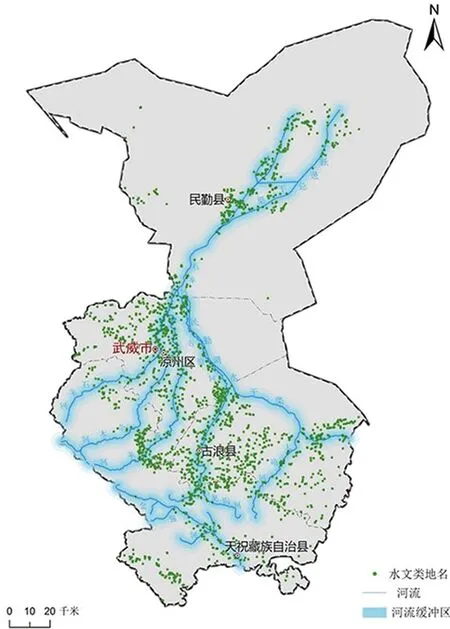

4.1.2 水文类

共收集武威市关于水文类的地名2 208个。针对水文类地名的特点,先对武威市河流做缓冲区分析,以河流为分析主体,将水文类地名作为受主体影响的客体,分别选取1 km、2 km、3 km、5 km为半径建立缓冲区,然后将水文类地名和河流缓冲区进行叠置分析,得到水文类地名分布图,参考图5。

图5 水文类地名分布图Fig.5 Distribution map of hydrological place names

武威地区的河流属于内陆流域石羊河水系,主要支流有大靖河、古浪河、黄羊河、杂木河等,均源于南部祁连山区,水文类地名多集中在河流支流交汇处及河道两岸,分段统计水文类地名与河流最短距离,如图5所示,其中距离不足1 km的地名有413个,1~2 km的地名有304个,2~3 km的地名有257个,3~5 km的地名有461个,65%的水文类地名与河流的距离小于5 km。依据统计结果,武威市水文类地名多以“沟”、“湾”、“滩”等字样出现,这些字样共出现1 622次,如凉州区西部的朱家下湾、古浪县西北部的白崖沟、民勤县东北部的小西滩等。一方面体现出武威乡村聚落选址不仅在地势平坦的地带,而且更靠近水源;另一方面则说明由于石羊河流经武威市,地形经河流冲刷形成了多种多样的天然河沟,也有许多地方多沟坎,而石羊河中的泥沙淤积成了许多平地,所以带有“沟”、“滩”字的地名也广泛存在。

图6 水文类地名与河流距离统计图Fig.6 Statistical table of hydrological place names and river distances

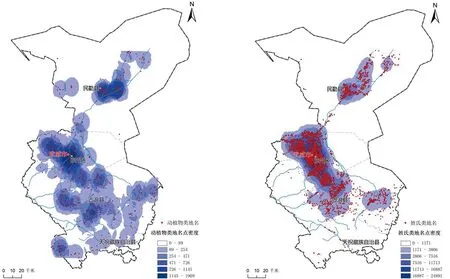

4.1.3 动植物类

共收集武威市关于动植物类的地名467个。据调查,武威地形复杂,地理环境多样,但气候干旱,植被稀少,加上人们长期捕猎,故野生动物种类少,数量也不多,主要有黄羊、野马、狐狸、藏原羚等,全市禽畜多以牛、马、驴、羊等为主,武威市动物类地名共计147个,多以“马”、“牛”、“羊”等字样命名,这与当地物种种类相吻合;植物类聚落地名共计320个,由于武威地形、气候、水文、土壤等条件的不同,植被类型南北差异很大。随着海拔高度的增加,降水逐渐增多,气温逐渐降低,植被由北部的荒漠草原,逐渐变为南部的高山草甸,呈现明显垂直地带性规律。中部平原区和南部高海拔地区多以“松”、“柏”、“树”、“柳”等命名,例如古浪县西部的柏树乡和凉州区的黑松驿镇等;北部沙漠地区和草原地区多以“草”、“花”、“蒲”、“芨”等命名,例如古浪县北部的黄花滩乡和民勤县中部的蒲秧村等,这与沙漠地区植被稀疏,草原地区多为禾本科草类有关,参考图7。

图7 动植物类地名点密度分布图 图8 姓氏类地名点密度分布图Fig.7 Density distribution map of place names of animals and plants Fig.8 Point density distribution map of surname category

4.2 人文景观类聚落地名空间分布特征

4.2.1 姓氏类

共收集武威市关于姓氏类的地名4 130个。姓氏是家族、血缘之间的重要枢纽,中国人重视血缘关系,也重视亲属家族间合力相助,共同使家族更加兴旺。因此,同一姓氏的人经常聚族而居[16]。

在土地开垦之初,所具备的物质资料匮乏,需要以血缘为纽带同宗同姓的居民合力开荒,久之就形成聚居区,且一家一户亦可成为一个村落,姓氏也就成为居民命名村落最大的依据。在武威市乡村聚落地名中,就有这样的体现,例如:蔡家庄、王庄村、乔家寺村、周家庄等。其中位于中部平原地区姓氏类地名密度最高,其次是北部荒漠地区,南部高海拔地区相对稀疏,例如凉州区蔡家庄和民勤县苏武乡等。据统计,武威市凉州区人口最多,所以其空间分布特征与人口分布息息相关,主要集中在适宜农耕和居住的平缓地带,参考图8。

4.2.2 方位类

共收集武威市关于方位类的地名2 297个。使用方位类进行地名命名源于方位具有明确的指向性[16],古代先民用方位来确定一个地方的地名是最直观便捷的,特别是在周边存有代表性建筑、地形、景点的情况下,运用方位进行地名命名,可以准确表达出一个地点的地理方位[17]。在方位类地名中,主要用词有“上”、“中”、“下”、“前”、“后”、例如“下”,表示下方的意思,例如凉州区下西沟和古浪县杨家下庄。方位类地名主要集中在中部平原区和北部荒漠区,大多是根据地区所在周边乡镇以及标志性地物命名的,参考图9。

图9 方位类地名点密度分布图 图10 建筑工程类地名点密度分布图Fig.9 Distribution map of azimuth name point density Fig.10 Density distribution map of construction engineering place names

4.2.3 建筑工程类

共收集武威市关于建筑工程类的地名946个。武威历史悠久,古城密布,远在四、五千年的新时器时代,就有人类居住生活,千百年来的文明发展,造就了武威地区深邃的文化内涵,留下丰富的古建筑文化景观。武威古建筑以古城堡、古寺庙、古长城为主,武威城最早筑于汉代,汉武帝开辟河西四郡前,就有休屠和姑臧两座小城,均为匈奴所筑[12],古浪县有古长城,而工程建筑类地名多出现“城”、“路”、“府”、“庙”、“坝”等字样,体现了武威地区独特的建筑文化景观。另一方面,武威市境内河流广布,石羊河流经武威的凉州区、民勤县、古浪县和天祝藏族自治县,因此,需要修建大坝来防洪,而大坝的修建有利于农业的发展,这一特点也充分显现在建筑工程类地名中,如民勤县东坝镇、凉州区羊下坝村等,参考图10。

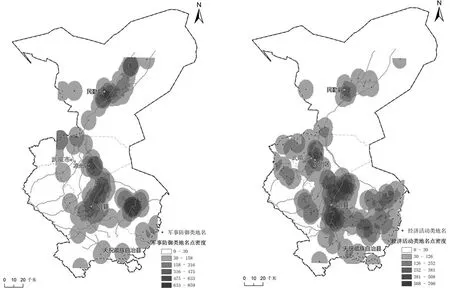

4.2.4 军事防御类

共收集武威市关于军事防御类的地名190个。武威地处河西走廊东端要冲,为中原与西域交通咽喉,战略地位十分重要,为兵家必争之地,自汉武帝取河西以来,历代都在武威新建或修补用于防务的军事设施。对武威的军事设施进行了大规模的新建和修补,一是增修长城,万历年间在汉长城的基础上增修了百余里的边墙;二是加固补修武威城,武威城经洪武、万历两朝加固修补,成为河西走廊的“金城汤池”;三是修筑堡寨,堡寨联成网络,遍及四乡,平时耕作,战时据守防卫。据统计,武威军事防御类地名以含“墩”和“营”字最多,营是军队驻扎的营地,烟墩是战争时的烽火台,如民勤县西营村和古浪县杨家墩等。这类地名多分布在古浪县和民勤县境内,据调查,古浪峡历来是兵家必争之地,《五凉志》称“此地足资弹压,诚万世不可废也”。昔人又称此峡为虎狼峡,诗云“驿路通三辅,峡门控五凉”,所指正是这里。从汉武帝派霍去病征匈奴到解放前夕,这里发生过多次惨烈战争,许多古老的军营、城堡等军事设施化作地名,民勤修筑了大量营堡,作为和长城配套的防御设施,《五凉全志·地理志》称“镇番为凉州门户,四通夷巢,无山险可恃。明时套夷,不时窃犯,故设重兵弹压蔡旗、重兴、黑山、青松、红沙等堡,俱有防守官兵,周围棋布。”反映出武威地区历史时期军事活动的分布,参考图11。

图11 军事防御类地名点密度分布图 图12 经济活动类地名点密度分布图Fig.11 Distribution map of military defensive place names Fig.12 Distribution map of geographical names of economic activities

4.2.5 经济活动类

共收集武威市关于经济活动类的地名201个。商业在武威有悠久的发展历史,西汉张骞两次出使西域,沟通了内地与边境、中原与西域的经济文化交流,汉武帝在武威建郡设县,武威成为内地与西域各国商品交流的重要商阜之一。《后汉书·西域传》称“驰命走驿,不绝于时日,商胡贩客,日款于塞下”。经济活动类地名分布整体上较为分散,数量上,中部平原地区占有显著优势,多出现“窑”、“圈”、“铺”、“场”等字样。窑指烧制砖瓦所用土窑,圈指养家畜的棚栏,铺指商店,场为牧场、林场,例如古浪县李家窑,民勤县杨家场等,这类地名也反映当地经济发展状况和主要经济活动,参考图12。

4.2.6 美愿类地名

共收集武威市关于美愿类的地名177个。这类地名的产生源于人们对生活的美好期盼。一方面,武威自古为兵家必争之地,多有战事发生,百姓民不聊生,于是盼望安宁和平、昌盛兴旺的美好愿望[18]就产生了,例如民勤县永宁村,取永远安宁之意,凉州区平乐村,取和平安乐之意。部分美愿类地名与军事类地名的空间分布有着一致性,更加证明了战争对人们的摧残以及人们对和平生活的向往。另一方面,武威北部属于典型的沙漠气候,夏季炎热干燥,降雨量较少,干旱和风沙灾害甚大,据统计,武威北部地区美愿类地名多含有“雨顺”、“雨圣”、“暑适”等词语,这类地名体现出缺水地区人们对水的渴望,参考图13。

图13 美愿类地名点密度分布图 图14 少数民族语言类地名点密度分布图Fig.13 Distribution map of the point density of good wishes Fig.14 Distribution map of geographical names in minority languages

4.2.7 少数民族语言类

共收集武威市关于少数民族语言类的地名47个。这类地名主要集中在天祝藏族自治县,这是由于天祝是一个以藏族为主体的多民族聚居区,是华锐藏区的主要组成部分,自古以来就是藏族先民的驻牧之地,经长期融合演变,形成以吐蕃为主体的华锐藏族[13]。藏族占少数民族人口的97.14%,其地名分布与少数民族聚居地有着一致性。如天祝县抓喜秀龙乡,藏语意为吉祥富饶之沟,为清代五世达赖命名;赛拉隆乡,藏语意为“冰雹沟”;赛什斯镇,为藏族部落名,这些地名均为少数民族语言类地名,参考图14。

5 结论与展望

本文以武威市乡村聚落为研究范围,收集7 833个武威市乡村聚落地名并按照景观类型进行分类,从空间角度挖掘武威市乡村聚落地名分布特征及其成因分析,客观形象的反映出武威市特有的地理环境和人文景观特征,得出以下几点结论:

1)凸显出武威地区的自然环境特点。特定区域内地名景观往往是人与自然相互作用过程中,人类对自然环境的认知和表达[19],在地名景观形成与发展过程中起着重要作用,同时地名景观也是对区域自然环境的记录和表达[20]。通过DEM高程图与地形类地名分布的关系,可以直观的看出高程较高和高程较低地区地形类地名有所不同,高海拔地区多以“山”、“坡”等命名,地势较低地区多以“坑”、“岔”等命名;通过河流缓冲区对水文类地名进行分析,发现水文类地名的分布与河流的分布和地形的破碎息息相关,多以“沟”、“滩”等命名;通过GIS中的点密度分析发现动植物类地名的分布特征与当地物种和植被分布有关,沙漠和草原地区多以“草”、“花”等命名,山地及平原地区多以“松”、“柏”等命名。

2)体现了武威悠久的文化传承。通过分类统计发现,武威市人文类地名主要分布在中部地势平缓地区,其中姓氏类地名所占比重最大,主要集中在地形平坦及适宜农耕和居住的走廊平原地区;方位类地名与姓氏类地名的分布有着较高的一致性;建筑工程类地名分布多反映当地的古建筑和水利、堤防设施,多集中在古城池和水利设施处;军事防御类地名是对历史时期武威地区战火连绵的深刻反映,多分布在历史时期军事要点处;经济活动类地名多反映当地农业及畜牧业,主要分布在中部平原地区;美愿类地名多分布在北部沙漠地区;少数民族语言类地名基本上分布在天祝藏族自治县,这与当地为少数民族聚居地有关,充分反映了天祝藏族自治县地区民族相互依存、相互融合的地域性特点。

诚然,地名不仅与一个地方的自然环境和人文环境有关,也是当地历史环境变迁的标志,它反映了地区独特的文化特征,是地域文化的承载者,也是文化交流的媒介,是一座城市重要的集体记忆。在当前城市快速发展过程中,应当注重对地名文化的保护和传承,防止有历史意义和文化底蕴的老地名流失,使其蕴含的历史内涵得以传承。