长江三角洲区域一体化城乡居民收入差异化研究

2020-12-02张欣

张 欣

(宿州职业技术学院经济管理系,安徽 宿州 234000)

1 长江三角洲区域一体化成形

长江三角洲区域一体化作为国家现代化建设大局和全方位开放格局中重要战略举措,旨在提高经济集聚性、区域连接性和政策协同效率,实现区域市省相对均衡高质量发展。[1]长江三角洲区域一体化形成前后经历5个阶段:

第一阶段:实践探索。20世纪80年代初,中共中央国务院发布文件,规划建立上海经济区,包括上海市及毗邻浙江省的嘉兴市、湖州市、杭州市、绍兴市和宁波市和江苏省的苏州市、无锡市、常州市和南通市共计10所城市。随后安徽省、江西省和福建省也加入上海经济区。上海经济区作为改革开放实践基地,为长江三角洲区域一体化探索积累了经验。[2]

第二阶段:积极推进。20世纪90年代初,在第一阶段实践探索基础上,上海经济区立足浦东开发开放战略定位,围绕上海市、浙江省和江苏省相互邻近区域,构建了市省级层面会议协调联动机制,取得了长江三角洲区域一体化协调发展初步成效。[3]

第三阶段:初显成果。21世纪初,得益于国际环境和区域一体化建设体制机制,上海市、浙江省嘉兴市、宁波市和温州市以及江苏省苏州市、无锡市、常州市在共同构建长江三角洲区域一体化发展方面取得了一初步成果。

第四阶段:长江经济带。2014年,中共中央国务院根据形势变化,首次提出建设长江经济带。2016年,中共中央国务院印发《长江经济带发展规划纲要》。

第五阶段:长江三角洲区域一体化。2018年11月,中共中央总书记习近平在首届中国国际进出口博览会上宣布,支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略,同“一带一路”建设、京津冀协调发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设相互配合,完善中国改革开放空间布局。2019年12月,中共中央国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,包括发展背景、总体要求、推动形成区域协调发展新格局、加强协同创新产业体系建设、提升基础设施互联互通水平、强化生态环境共保联治、加快公共服务便利共享、推进更高水平协同开放、创新一体化发展体制机制、高水平建设长三角生态绿色一体化发展示范区、高标准建设上海自由贸易试验区新片区和推进规划实施共十二章节内容,为长江三角洲区域一体化发展建设提纲挈领。

本文以规划纲要量化指标中心区城乡居民收入差距控制在2.2:1为研究对象,立足长江三角洲区域一体化市省城乡居民收入现实概况,从空间特征、时间特征、增量变化和全域城市四个视角进行了差异化分析,达到以下目的:为长江三角洲区域一体化发展基础理论做出贡献,丰富全域城乡居民收入相对均衡研究成果;为摸底长江三角洲区域一体化市省城乡居民收入现状,提供了价值参考数据;为长江三角洲区域一体化市省政府部门明确政策导向;为长江三角洲区域一体化发展规划纲要落实提供基础保障。

2 长江三角洲区域一体化概况

长江三角洲区域一体化范围包括上海市、江苏省、浙江省和安徽省全域,占地总面积35.8万平方公里,区域人口占据全国的16%,经济总量占据全国的25%,创新能力占据全国的33%,每年进出口贸易总额占据全国的37%,是我国经济最活跃、创新能力最强、开放程度最高的区域之一。[4-8]

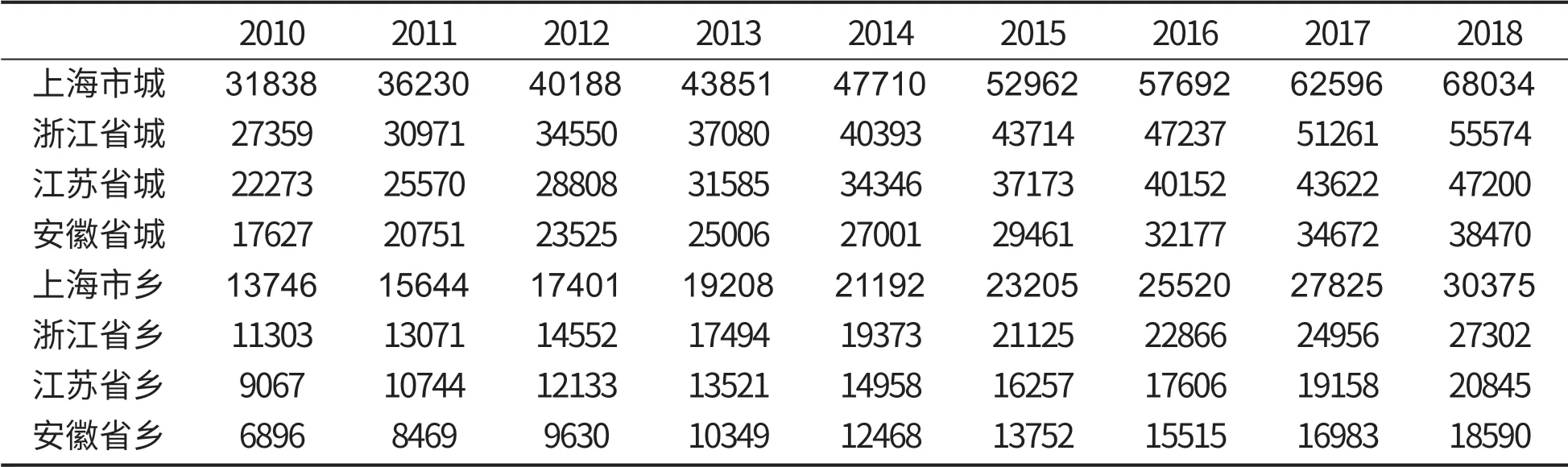

根据《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》中第二章总体要求第四节发展目标要求,到2025年,中心区城乡居民收入差距控制在2.2:1以内。以上海市、浙江省、江苏省、安徽省及各辖区地级城市统计年鉴、国民经济和社会发展统计公报等官方来源数据为基础,通过科学地整理和统计,得到2010~2018年长江三角洲区域一体化城乡居民可支配收入,如表1。在表1中,上海市城代表上海市城镇居民收入,上海市乡代表上海市乡村居民收入。

表1 2010-2018年长江三角洲一体化区域城乡居民可支配收入

3 长江三角洲区域一体化城乡居民收入差异分析

3.1 市省城乡居民收入差异空间特征和时间特征

从长江三角洲区域一体化市省空间特征看,上海市城镇和乡村居民可支配收入最高,浙江省次之,江苏省再次之,安徽省最低。在2018年,上海市城镇居民收入近安徽省城镇居民收入1.8倍。同时,上海市乡村居民收入近安徽省乡村居民收入1.6倍。呈现出明显地市省地域空间差异。抛开上海市,比较浙江省、浙江省和安徽省可以知道,城镇居民收入呈现出明显级差特性,乡村居民收入则以浙江省较高,江苏省和安徽省乡村居民收入差距不明显。

从长江三角洲区域一体化市省时间特征看,从2010至2018年,上海市、浙江省、江苏省和安徽省城镇及乡村居民收入都呈现出逐年增加现象,由于四个市省战略定位和发展目标差异,出现了城镇居民收入和乡村居民收入近似相等地情况。2012年上海市乡村居民收入则和2010年安徽省城镇居民收入接近,2015年上海市乡村居民收入和2018年安徽省城镇居民收入相近,呈现出明显地时间代差。

3.2 市省城乡居民收入差异增量变化

从长江三角洲区域一体化市省城乡居民收入差异绝对数值变化看,上海市城镇居民收入从2010年的31838元增长到2018年68034元,绝对增量36196元最大,浙江省城镇居民收入绝对增量28215元次之,江苏省城镇居民收入绝对增量24927元再次之,安徽省城镇居民收入则从2010年的17627元增到到2018年的38470元,绝对增量20843元最小。上海市乡村居民收入绝对增量16629元也是最大,安徽省乡村居民收入绝对增量11694元也是最小,浙江省乡村居民收入绝对增量15999元则和上海市相差有限,江苏省乡村居民收入绝对增量11778元则和安徽省近似相等。

从长江三角洲区域一体化市省城乡居民收入差异相对增长数值变化看,上海市城镇居民收入从2010年起线性增长斜率4467较为显著,浙江省城镇居民收入线性增长斜率3429,江苏省城镇居民收入线性增长斜率3035,安徽省城镇居民收入线性增长斜率2448。上海市乡村居民收入从2010年起线性增长斜率2054较为显著,浙江省乡村居民收入线性增长斜率1998,江苏省乡村居民收入线性增长斜率1433,安徽省乡村居民收入线性增长斜率1458。长江三角洲区域一体化市省城乡居民收入线性增长斜率和绝对增量数值变化规律一致,上海市作为极点,城镇居民收入和其他三个省份差异明显,在乡村居民收入方面则差异性不显著。

3.3 城市城乡居民收入差异

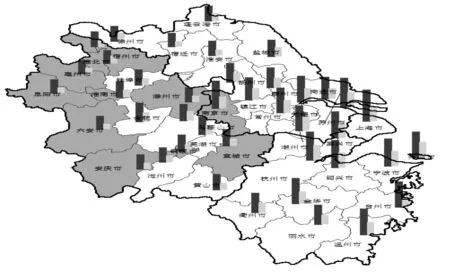

长江三角洲区域一体化全域包括41个地级城市,其中安徽省16个,江苏省13个,浙江11个,上海市1个。在图1中,柱状图表示全域城市城镇和乡村居民收入,灰色和白色表示城乡居民收入比是否达到2.2:1要求指标。

从整体上看,41个城市城镇居民收入和乡村居民收入呈现出明显地相关性,且相关系数为0.95。城镇居民收入高,乡村居民收入也高。在空间特征上,呈现出以上海为极点的辐射状。在城镇居民收入差异区间上,绝对数量差距不均衡,这里以10000元为区间间隔。第一区间68034~59049元,包括上海市、苏州市、杭州市、宁波市、南京市、绍兴市共计6个城市,上海市成为显著性极点。第二区间57437~54000元,包括嘉兴市、无锡市、舟山市、温州市、台州市、金华市、湖州市、常州市,差异性不显著。第三区间48903~41484元,包括镇江市、南通市、泰州市、衢州市、丽水市、扬州市、合肥市。第四区间38397~28281元,包括其余20个城市。在乡村居民收入差异区间上,绝对数量差异比城镇居民收入差异小。第一区间34279~30375元,包括嘉兴市、舟山市、宁波市、杭州市、绍兴市、苏州市、湖州市、无锡市、上海市。第二区间28014~20357元,包括常州市、台州市、温州市、金华市、南京市、镇江市、南通市、衢州市、扬州市、马鞍山市、泰州市、芜湖市、合肥市、盐城市。第三区间:19922~11830元,包括其余20个城市。

图1 长江三角洲区域一体化城镇和乡村居民收入(41城市)

4 结论

《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》明确指出了全域城乡居民收入差异要求,规范了长江三角洲区域一体化城乡居民收入相对均衡实现路径,揭示了当前形势下城乡居民收入差异现状问题,为精准施策提供了量化数值依据。通过长江三角洲区域一体化城乡居民收入差异化分析,可得出以下结论:

(1)长江三角洲区域一体化全域城乡居民收入差距比例基本达到目的要求,上海市在2017和2018年达到了2.2:1,浙江省从2013年起城乡居民收入差距比例达到2.1:1,2018年达到2.0:1,安徽省则从2014年的2.2至2018年的2.1:1,均已达到量化指标。值得注意的是江苏省城乡居民收入差距比例从2010年起2.5:1至2018年的2.3:1,未达到目标要求。究其原因在于乡村经济发展受限,农民收入较为单调。

(2)长江三角洲区域一体化全域41个城市,城乡居民收入差距比例未达到规划纲要的城市有:安庆市、亳州市、滁州市、阜阳市、淮北市、淮南市、六安市、铜陵市、宿州市、宣城市、南京市。其中,安徽省10个城市,江苏省1个城市。在后续稳步推进规划纲要实施过程中,要侧重地提高城市城镇和乡村居民收入,实现长江三角洲区域一体化高质量发展。

(3)长江三角洲区域一体化市省居民收入差异在空间特征、时间特征和绝对增量、相对增长率方面,都表明上海市作为长江三角洲区域一体化发展的极点,具有鲜明的战略定位和发展目的,浙江省、江苏省、安徽省依次级差发展。